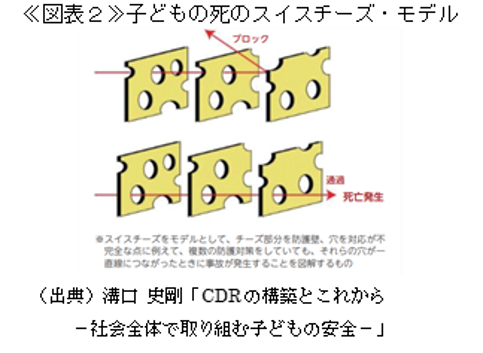

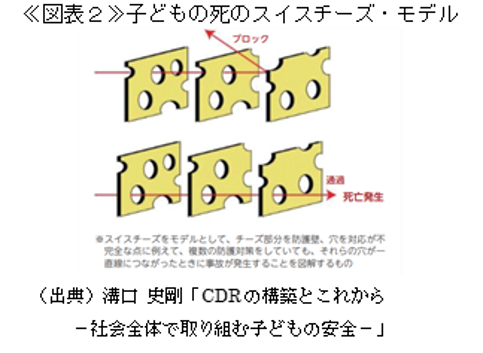

CDRは「スイスチーズ・モデル」にも例えられる≪図表2≫。視点の異なる安全対策を何重にも組み合わせることで、穴を塞いでリスクを軽減させることができる。具体的にどのような対策を講じれば穴を塞ぐことができるのかを洗い出すのがCDRの役割である。

日本の2020年の合計特殊出生率は1.331であり、現在の人口水準を維持できる2.062から大きく乖離している。少子化時代においては出生率増加に向けた取組みはもちろんのこと、子どもの命を守り安全を確保していくことも同時に重要である。2020年は年間約4,000人の子ども(0歳~19歳)が命を落としており3、この中には救えたはずの命も多く存在したと考えられる。

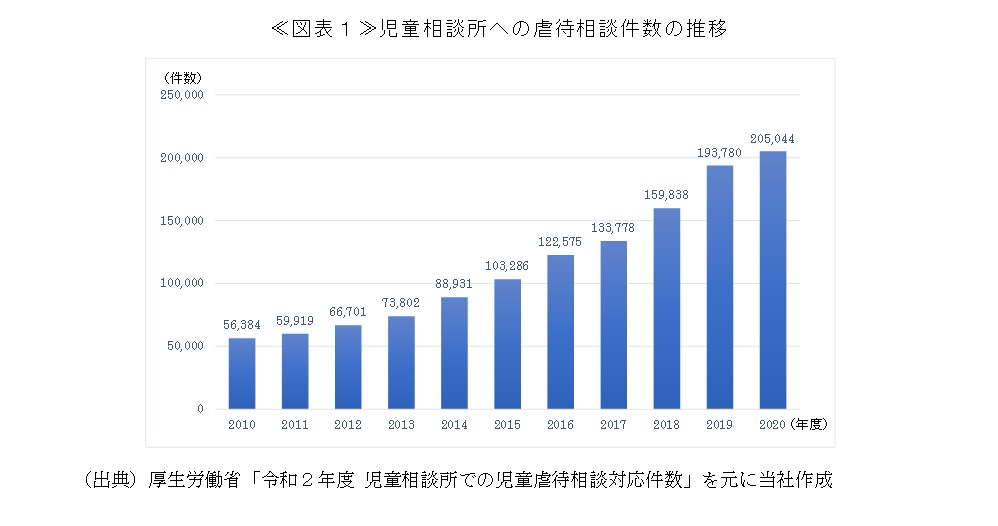

児童相談所への虐待相談件数は増加傾向にあり、2020年度は初めて20万件を超えて過去最多となった4≪図表1≫。2015年に実施された虐待死・負傷死に関する全国の医療機関調査では、虐待死が強く疑われた事例でも児童相談所への通告は65.4%に留まっていることが明らかとなり5、多くの虐待が見過ごされていることが示された。

チャイルド・デス・レビュー(Child Death Review:以下CDR)とは「(予防のための)子どもの死因検証」とも呼ばれ、事故や病気、虐待、自殺などで死亡したすべての子どもについて、死亡の経緯や治療状況、家庭環境などの情報を集約して検証することにより効果的な再発防止策を導き出し、子どもの死亡を減らすことを目的とした取組みである。CDRの特徴は行政、医療機関、保健所、児童相談所、警察などの多職種の関係者や専門家が、死亡した子どもの生活・養育状況や生前の福祉サービスの利用状況などの多岐にわたる情報から多角的に予防可能な要因について検証し、効果的な予防対策を提言することにある。

CDRは「スイスチーズ・モデル」にも例えられる≪図表2≫。視点の異なる安全対策を何重にも組み合わせることで、穴を塞いでリスクを軽減させることができる。具体的にどのような対策を講じれば穴を塞ぐことができるのかを洗い出すのがCDRの役割である。

アメリカ・イギリス・オーストラリア・カナダなどの国がすでにCDRを導入しており、世界保健機関(WHO)も2018年に「関係機関における小児死亡の監査(実態把握)と検証のための運用ガイド」を公表して各国のCDRの実施を推奨している6。

本レポートでは他国に先駆けて制度を導入し、現在はすべての州でCDRが法制化されているアメリカの事例を紹介するとともに、日本におけるCDRの実装に向けたこれまでの取組みと課題を考察する。

1978年、ロサンゼルスにおいて虐待死の見逃し防止を目的にCDRが始まり、その後各州に草の根運動で動きが広がっていった7。CDRが着目される契機となったのは1993年のミズーリ州からの報告である。死亡した5歳未満の子ども384人に対する調査の結果、約30%(121人)が虐待による死亡であったが、そのうち死亡診断書に虐待を受けていた旨が記載されていたケースは半数に満たなかった。また、起訴された加害者はわずか1人であることが明らかとなり、CDRの必要性がクローズアップされた8。そして2000年にアリゾナ州ですべての子どもの死亡事例を検証した結果、29%が予防できた可能性があることが報告され、虐待のみならず事故や自殺など他の死亡事例の予防にも役立つことが示された9。現在はすべての州でCDRが法制化されている。

州によりCDRの対象や方法論、実施体制は様々であるが、国立死亡者レビュー・予防センター(National Center for Fatality Review and Prevention:以下NCFRP)は2005年からウェブベースの死亡事例報告システム(National Fatality Review-Case Reporting System:以下NFR-CRS)を提供して各州のCDRプログラムを支援するとともに、年次で各州のCDRの活動や状況等を報告書にまとめている。現在、46の州が死亡分析事例をNFR-CRSに登録しており、そのデータ数は2020年末時点で約23万9千件にのぼる10。 NFR-CRSへの登録は各州のCDRチームの専門の入力者が実施する。登録にあたっては、医療機関、行政、地域医師会、法医学教室、監察医、消防機関等によって構成される検討委員会において死亡事例のパネル・レビューを行い、死亡原因を「予防可能」「予防可能かもしれない」「予防不可能」のいずれであったかを判断して予防可能な施策を提示できるようにする11。各州のCDRチームはこれらの情報を活用して子どもの死亡の予防対策を導き出している。

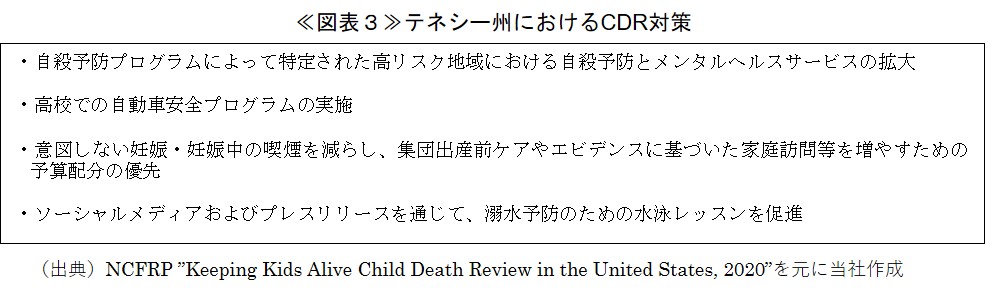

例えばテネシー州では2018年に929の死亡事例をレビューした結果、2020年に≪図表3≫のような自殺、自動車事故、早産・先天性異常、溺水の予防に焦点を当てた勧告を行っている12。

CDRがスタートして40年以上経過するアメリカにおいても、課題は残る。児童虐待死削減に取組む弁護士Liz Oppenheim氏は「CDRが全米で法制化されたため、どの州もその報告書やデータを出すことを求められており、その労力が大きく、本来の目的である予防可能な死亡を予防することにあまり貢献できなくなっている」13と制度の形骸化に警鐘を鳴らす。さらに、「CDRは労力のわりに提言の有効性の検証が不十分であり、コストパフォーマンスが高いとは言い切れない現状がある。今後日本が導入するにあたり、盲目的にアメリカ・モデルのCDRを追従すべきではない」14と日本におけるCDRの実施に対して注意を喚起する。

日本では複数の機関で横断的に死亡を検証する制度が存在しない。種々の死亡調査制度はあるが、虐待死が疑われる事案や保育園内での事故は厚生労働省、学校管理下での事故は文部科学省、製造物責任が問われる事案は消費者庁、というように縦割りで実施され、情報は一元管理されない。また、検証の範囲は極めて限定的である。例えば学校管理下において死亡事故が起きた場合、詳細調査に移行するかどうかは学校設置者の判断に委ねられており、2016年度から2020年度にかけて学校管理下で児童・生徒が死亡した119件のうち、詳細調査が行われたのは13件に過ぎなかった15。

一部の医師は2000年代から国内でのCDR制度導入を主張しており、2011年の乳児死亡事例214例を対象としたパイロットスタディの成果を2016年に報告した16。その結果、死亡診断書に記載されていた死因病名について、死因の変更を要する事例が27%、死因変更までは不要なものの死因に何らかの修正が望まれる事例が22%と、計49%に死因が正確に記載されていないことが明らかとなった17。死亡診断書は火葬前に発行する必要があり、死後間もない中で医師が正確な死因記載を行うことは困難である。よって死亡診断書やそれを元に作成された死亡小票18の記載内容に基づいて正確な死因統計を作成したり、予防施策を推進することは難しい。

厚生労働省は2016年からCDRの研究に対して補助事業を展開し、2017年には「子どもの死因究明の推進にかかる関係局プロジェクトチーム」を設置して本格的な検討を開始した。2018年に成育基本法19、2019年に死因究明等推進基本法が成立し、それぞれ2020年・2021年に施行された。成育基本法は「国及び地方公共団体は、成育過程にある者が死亡した場合におけるその死亡の原因に関する情報に関し、その収集、管理、活用等に関する体制の整備、データベースの整備その他の必要な施策を講ずるものとする。」と行政がCDRを実施すべきことを明確にしている。また死因究明等推進基本法はその附則で、国は法律の施行後3年を目途に子どもが死亡した場合の死因究明等について行政組織、法制度等の在り方等の制度について検討することを記載している。

厚生労働省はこれらの法の成立を受けて2020年度から7都道府県においてCDRのモデル事業を開始した(翌年度には9都道府県に拡大)。都道府県が事務局を担い、医療機関・行政機関・警察等の様々な専門職や有識者を集めた検証委員会を立ち上げ、検証委員会は個別の事案の検証からまとめられた結果を元に都道府県に対して今後の対応策などを提言するスキームを示している。モデル事業に参画した滋賀県は、2018年から2020年に死亡した18歳未満の子ども131人に対して調査を実施し、そのうちの3割の死亡は防げた可能性があると分析した20。

前述のとおり既存の死亡調査制度は縦割りで実施されている。岸田首相は2022年1月の国会における施政方針演説の中で、2023年4月に新設されるこども家庭庁において「こどもの死因究明」を実施することに言及した21。子どもの死亡事案全件を調査するためにはこども家庭庁の省庁を横断する実行力が期待される。縦割り行政解消の一つの機会にもなるはずだ。

また、個人情報取扱いの問題も残る。個人情報の取得・提供や子どもの検死・解剖には遺族の承諾が必要となる。虐待死が疑われる事案において、遺族が虐待を行っていたとしたらこれに承諾するとは考えにくい。よって遺族の承諾がなくても対応可能とする法整備が求められる。厚生労働省のモデル事業におけるガイドラインでは、親の同意が得られなかった場合は調査対象に含まないこととしているが、これでは全件調査というCDRの目的には沿わなくなる。モデル事業に取り組む山梨県では、個人情報保護審議会で県の個人情報保護条例の例外許可を申請し承認された22が、都道府県の判断に委ねることなく国が方針を示すことが必要であろう。

厚生労働省は2022年度中のCDR制度導入を目指していたものの、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、実施時期は不透明だ。都道府県により体制も異なることから、すべての課題を解決したうえで各方面に配慮した制度を作り上げるには時間を要する。まずはデータ報告システム等のプラットフォームを構築して方針を示したうえで、各都道府県が独自の取組みを付加することもできる、柔軟性を持った制度としてスタートするのも一案である。たとえ開始当初は全死亡事例を対象にできなかったとしても、制度が全く意味をなさなくなるわけではない。

事故や事件で子どもの命が失われたときに、関係者や加害者を糾弾するのではなく、なぜそのような状況に至ったのか、行政や周りの支援により防ぐことはできなかったのかを導き出し、次の悲劇が起こらないよう予防することがCDRの役割である。こども家庭庁が基本理念に掲げる「全てのこどもの健やかな成長、Well‐beingの向上」のために欠かせない制度であり、一刻も早い導入が望まれる。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。