気候変動の緩和は温室効果ガスの排出を削減して人間活動に起因した気候変動を抑制する取組みである。世代を超えた理解と協力が欠かせない長期の巨大プロジェクトであり、成功には高度な進捗管理と社会全体の高いモチベーションが求められる。しかし、気候システムは複雑で、対策の実施から効果の発現までには時間がかかり、対策の効果が自然の変動でかき消されてしまうこともある。排出削減への努力が今後数十年にわたり求められていく中で、対策の効果が社会全体で実感されない状況が長く続く可能性が高い。

このような状況は気候変動緩和の取組みに対する社会や個人のモチベーションを長期的に低下または不安定化させるかもしれない。排出削減の2030年度目標の達成に向けて脱炭素への機運が高まると予想されるが、その後のカーボンニュートラル実現への長い道のりを考えると、遠くない将来、対策へのモチベーションの維持・向上が重要な課題となるだろう。課題への対応の重要性を含めて考察する。

本稿では前段にあたる気候変動緩和の目標と進捗管理との関係、効果発現の特性について報告する。

1.はじめに

気候変動対策には適応策と緩和策があり、それらは車の両輪の関係にある1。緩和策は人間活動に起因した温室効果ガスの大気中濃度の増加を抑制し、地球温暖化やこれに伴う気候変動の進行を抑えること(緩和)を目的としたもので、CO2(二酸化炭素)などの温室効果ガスの排出量を抑制する排出削減対策と、森林等の温室効果ガス吸収源を保全・強化する吸収源対策に大まかに区分される。温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ排出を全体としてゼロにするカーボンニュートラルについて、今世紀後半での達成が2015年のパリ協定で合意されて以降、その達成を確実にする方法として、植林以外のCO2除去(CDR)技術にも注目が集まるようになった。しかし、CDRには費用やリスク面での課題が多く2、カーボンニュートラル実現までのプロセスでは排出削減対策が緩和策の中心になると考えられる。

パリ協定で合意された長期目標は、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力をするというものである3。IPCCの最新報告書によれば、1.5℃目標をおおむね達成可能なシナリオでも、世界平均気温は今世紀半ばまで上昇を続けると予測されており4、長期目標達成に向けた取組みの最終的な成否は今世紀半ばまで確定しない。

それまでの数十年間、排出削減に対する社会や個人のモチベーションは持続されるのだろうか。

2.気候変動緩和の戦略と進捗管理指標

(1)3つの共通目標

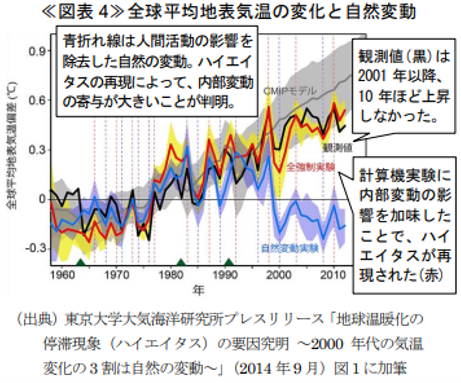

気候変動の緩和には《図表1》に示す3つの世界共通の目標がある。これらの関係性から、世界平均気温の上昇を目標値以下に抑えるには大気中の温室効果ガス濃度を一定の水準で安定化させる必要があり、そのためには温室効果ガスを目標に従い排出削減する必要があるという戦略の全体像を読み取ることができる。

(2)気候変動の緩和におけるKGI、KSF、KPI

気候変動の緩和は、今後数十年という長期にわたり世界全体で取り組むべき、未経験ながらも失敗が許されない巨大プロジェクトであり、円滑な実施には世代を超えた理解と協力が欠かせない。しかし、気候変動はすべてが解明されているわけではなく、将来の予測には科学的な面で不確実性がある。さらに、温室効果ガスの排出や削減が将来たどる経路を示すシナリオについても不確実性がある。このような長期の巨大プロジェクトを成功に導くには、極めて高度かつ柔軟なマネジメントが求められるであろう。

長期にわたるプロジェクトでは最終的なゴールを明確にするだけでなく、達成に向けたプロセスの管理のために、より短い時間スパンで具体的な成果目標を定めることが多い。これにより、取組みの進捗の把握だけでなく、参加メンバーが取組みの成果を実感することが可能となり、取組みへのモチベーションの維持・向上が期待できる。ここでは、気候変動緩和の取組みのKGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)、その達成に向けたKPI(Key Performance Indicator:重要経営指標または重要業績評価指標)、更にはKGIとKPIの間をつなぐKSF(Key Success Factor:重要成功要因)について考える。

KGIとはプロジェクト全体の最終的な達成目標である。《図表1》の3つの目標の関係性から考えると、目標3「世界平均気温の上昇を産業革命以前に比べて1.5~2℃に抑える」がKGIに相当すると言える。

次にKSFとKPIについて考える。KGIの達成には大気中の温室効果ガスの濃度安定化が必要であり、そのための手段が排出削減対策であることから、《図表1》の目標2「大気中の温室効果ガスの濃度を一定の水準に安定化させる」がKSFに相当する。目標1「今世紀後半にカーボンニュートラルを達成する」は達成期限が長期的すぎるものの、指標の内容はKPIに近い。KPIはプロジェクト全体よりも短期間で達成でき、部門やグループ単位で把握しやすいものが望ましく、日本における排出削減の2030年度目標(2013年度比46%削減)は中期的なKPIとなる。2021年のCOP26では、2031年以降の国別削減目標(NDC:正式訳は「国が決定する貢献」)に関して、2035年目標を2025年に、2040年目標を2030年に(以降、5年毎に同様)、条約事務局へ通報することを奨励する決定が為された。2050年のカーボンニュートラル目標までの間は、この決定に基づく5年ごとのNDCが気候変動の緩和におけるKPIに相当すると考えられる8。

3.対策の効果はどのように発現するか

(1)対策の効果はすぐには現れない

プロジェクトの進捗管理では、KPIの達成を通じてKSFやKGIの計測値が変化することによって、取組みの進捗状況の評価や新たなKPIの設定、更には評価結果を取組み内容へ反映させることが可能になる。

しかし、世界平均気温(KGI)の場合は、温室効果ガスの排出の少ないシナリオと多いシナリオとの差異が識別可能になり始める時期について約20年以内とする予測結果があり9, 10、排出削減の強化が世界平均気温の変化(KGIの計測値)という形で明確に現れるまでに、20年近いタイムラグが生じる可能性がある。

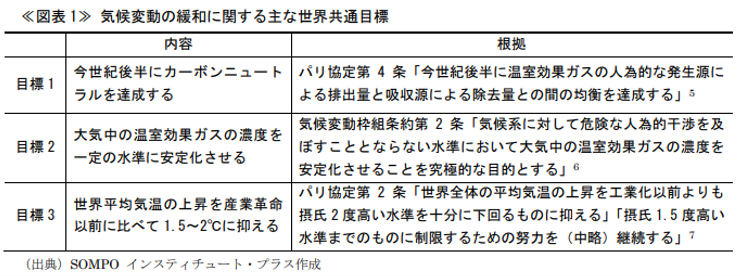

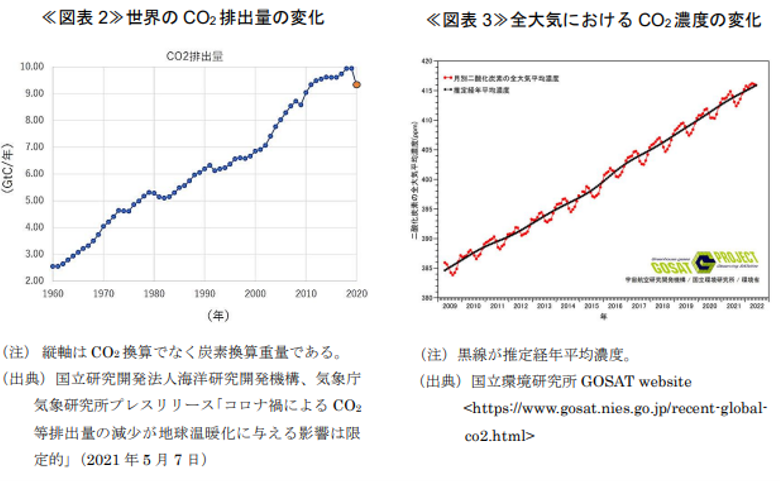

一方、大気中の温室効果ガス濃度(KSF)の場合は、シナリオ間の差異が数年以内に現れるとの予測結果があり11、排出削減による影響が世界平均気温(KGI)よりも早く現れることが期待される。世界全体のCO2排出量は、新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響により2020年に対前年7%減少したとの報告があるため《図表2》、その影響が大気中のCO2濃度の変化として現れていれば、排出削減の取組みの有効性を示す材料の1つになる。2020年の排出量減少は、京都議定書が発効した2005年以降ではリーマンショックの影響による2009年の減少を超えるものであったとみられ、すべての温室効果ガスではなくCO2に限った短期的な外力変化ではあるが、排出削減の取組みを一時的に強化したことと同じ効果が期待される。ところが、大気中のCO2濃度の観測結果をみると、大気中の温室効果ガス濃度には特段影響はみられない《図表3》。国際研究チームからも、2020年のようなCO2排出量の一時的減少では、地球温暖化の進行への影響は限定的であるとの研究結果が報告されている12。排出削減と効果発現との間に介在する気候システムは複雑で緩衝性があり、科学的に矛盾のない結果であるとはいえ、排出削減による効果は、大気中の温室効果ガス濃度の変化(KSFの計測値)という形でもすぐには現れないことを実証的に示している。

(2)対策の効果は自然の変動で攪乱される

温室効果ガスの大気への放出には人間活動に起因したものとそれ以外のものがあり13、KPIである温室効果ガス排出量については、目標値と計測値が共に人間活動に起因したものとなっている。一方で、KSFである大気中の温室効果ガス濃度やKGIである世界平均気温については、目標値が人間活動に起因したもの(人為的干渉の大きさ)で示されるのに対して、計測値は自然の変動と人為的干渉の大きさを重ね合わせたものとなる。計測値に含まれる人為的干渉の大きさが有効な信号成分(S:シグナル)だとすると、自然の変動は除去すべき雑音(N:ノイズ)ということになり、通常はS/N比が小さいとシグナルの検出が難しくなる。

気候の自然の変動には、気候の自然のゆらぎとも言える内部要因による変動(ここでは「内部変動」という。)と、太陽活動の変化や火山噴火のような外部要因による変動がある14。

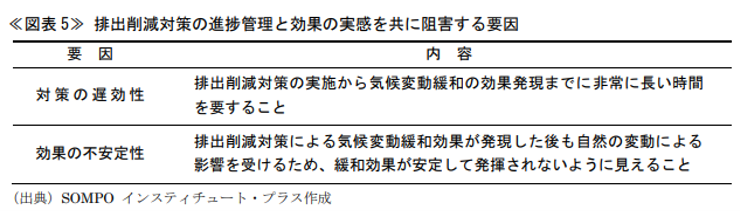

内部変動に関しては、世界平均気温の上昇が2000年から10年間ほど停滞したハイエイタスという現象が知られている(《図表4》観測値の黒折れ線)。IPCC第4次及び第5次評価報告書で採用された気候モデルではこの現象が再現されておらず、その原因が議論となった(《図表4》CMIPモデルの灰色の折れ線と陰影)。その後の研究で、ハイエイタスの原因は気候の内部変動であった可能性が高いこと、すなわち内部変動による世界平均気温への影響が小さくないことが判明した15。《図表4》の青色の折れ線と陰影から、内部変動が世界の年平均気温に与えた影響の変動幅は直近50年間で0.5℃程度と読み取れる。パリ協定の1.5℃目標では2020年以降に許容される温度上昇が既上昇分の1.1℃を差し引いた0.4℃であることから、上記のS/N比でいえばノイズがシグナルを相殺しうるサイズであり、対策の効果は自然の内部変動で大きく攪乱されるだろう。

また、外部要因による変動に関しては、火山噴火に伴う火山灰が地上気温を低下させることが知られている。2022年1月に発生したトンガ海底火山の噴火の場合はその逆で、噴火によって成層圏に大量の水蒸気が供給されたことが観測されており、これによって一時的ではあるものの地上気温をわずかに上昇させる可能性が報告されている16,17。外部要因の1つである火山噴火だけをみても、冷却化と温暖化の両方に作用する可能性があり、その発生も突発的で予測が難しい。

これらの自然の変動と人為的な干渉による気候への影響は外見上区別できないため、対策の効果は一時的にかき消されたように見えてしまうなど、自然の変動によって大きな攪乱を受けることになる。

(3) 進捗管理や効果の実感への影響

上記のとおり、気候変動の緩和では、取組みの進捗状況が達成指標の計測値へ反映されるまでに大きなタイムラグがある。さらに、気候変動の予測には不確実性があるため、KGI、KPIの目標値は確定値でなく将来見直される可能性がある。目標値と計測値の両方に決して小さくない不確かさが含まれているということであり、気候変動の緩和という巨大プロジェクトの進捗管理は極めて難易度が高いと考えざるを得ない。

取組みを主導する立場の国・地方といった公共セクターにとっては、進捗管理の難易度がどうであれ、人間活動による気候変動の緩和の必要性が科学的に説得力を持つ限りは、それが政策を駆動する力として働き、対策へのモチベーションは維持され続けると考えられる。しかし、それ以外のステークホルダーにとっては、取組み自体の重要性を認知できたとしても、取組みの効果が実感できない状況が長く続くとすれば、実施に負担を伴う取組みへのモチベーションの低下は避けられないように思われる。

対策の効果発現特性から考えると、取組みの進捗管理の支障となり、かつ対策の効果の実感を難しくする要因は2点に整理される《図表5》。対策に内在するこれらの要因は、排出削減への努力が今後数十年にわたり求められていく中で、対策の効果を実感できない状況を長引かせる可能性が高く、そのことが排出削減対策への社会や個人のモチベーションに影響し、対策の成否にも深刻な影響を及ぼすことが懸念される。

4.小括

本稿では、排出削減対策の進捗管理と効果の実感を共に阻害する要因として、対策の遅効性と効果の不安定性の2つを指摘した。次稿では、それらの要因が排出削減対策への社会や個人のモチベーションに与える影響と課題を掘り下げ、その対応策について考察する。

- 環境省HP「気候変動への適応」(Visited Aug 22nd, 2022 <https://www.env.go.jp/earth/tekiou.html>

- IPCC第5次評価報告書「気候変動2014 統合報告書本文」(文科省、経産省、気象庁、環境省による確定訳、2017年2月):p.61

- 経済産業省資源エネルギー庁 今さら聞けない「パリ協定」~何が決まったのか?私たちは何をすべきか?~2017年8月 (Visited Aug 22nd, 2022) <https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/tokushu/ondankashoene/pariskyotei.html>

- IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書「気候変動2021:自然科学的根拠」政策決定者向け要約(SPM)暫定訳(2022年5月12日版):B.1

- 外務省HP「パリ協定(和文)」(Visited Aug 22nd, 2022) <https://www.mofa.go.jp/mofaj/ila/et/page24_000810.html>

- 環境省HP「気候変動に関する国際連合枠組条約」(Visited Aug 22nd, 2022) <https://www.env.go.jp/earth/cop3/kaigi/jouyaku.html>

- 前掲注5

- この場合、個々の国や地域のKPIの達成が世界全体のKPIの達成という条件を満たすことが求められる。現状では、各国のNDCの合計値が2℃上昇シナリオで求められる世界全体の排出量を超え、大きなギャップがあることが報告されており、今後、パリ協定に位置付けられたグローバル・ストックテイク等による排出削減への野心の更なる強化が必要になる。

- IPCC第6次評価報告書第1作業部会報告書「気候変動2021:自然科学的根拠」政策決定者向け要約(SPM)暫定訳(2022年5月12日版):D.2

- 前掲注9の原文は「シナリオ間の識別可能な差異は、世界平均気温の変化傾向については約20年以内に(中略)自然変動の幅を超え始めるだろう」とある。シナリオ間での世界平均気温の差異は時間と共に拡大するが、約20年以内に、その差異が本稿3(2)で示す自然変動に紛れることなく識別可能になり始めることを意味する。

- 前掲注9

- 国立研究開発法人海洋研究開発機構、気象庁気象研究所プレスリリース「コロナ禍によるCO2等排出量の減少が地球温暖化に与える影響は限定的」2021年5月7日

- 例えば、温室効果ガスであるメタンは自然の生態系でも有機物の分解過程で発生する。CO2についてもラニーニャ現象発生時に太平洋赤道周辺海域からの大気への放出量が増加することが知られている。

- 内部要因は多数あり、台風の発生、偏西風の蛇行、エルニーニョ/ラニーニャ現象などが例に挙げられる。

- 東京大学大気海洋研究所プレスリリース「地球温暖化の停滞現象(ハイエイタス)の要因究明 ~2000年代の気温変化の3割は自然の変動~」渡部雅浩ほか 2014年9月

- L. Millán et al., 2022, ”The Hunga Tonga-Hunga Ha’apai Hydration of the Stratosphere”, Geophysical Research Letters, Vol49, 13

- 大気中の水蒸気はCO2やメタンなどと同じく地表気温を保つ温室効果をもっており、地球全体でみた温室効果の総量としてはCO2よりも大きな寄与をしている。ただし、大気中の水蒸気量(水蒸気濃度)は、人間活動に伴って排出されるCO2やメタンなどと異なり人為的にコントロールできるものではないため、排出削減の対象とはなっていない。