洪水浸水想定区域図のシミュレーションデータを利用した定量的浸水リスクの簡易分析法

水害リスクマップは地域や企業の多様な用途を想定した新たな水害リスク情報だが、洪水浸水想定区域図と同じく、多数のシミュレーション結果の最大値を用いた安全側のリスク情報となっている。少々乱暴な例えだが、40.8℃という日本有数の最高気温を記録した山形市の気候リスクを、シミュレーションで予測された気温の最大値だけで分析すると、この地での暖房機器の必要性はみえてこない。浸水リスクの場合も、最大値以外の予測結果を含めた分析によって、現行の水害リスク情報を補完できる新たな情報が得られる可能性がある。

本稿では、地方自治体での対策立案や企業の情報開示に役立つ定量的な浸水リスクを、国土交通省の浸水ナビから入手した洪水浸水想定区域図のシミュレーションデータを利用して簡易分析する方法を提案する。

分析方法については第2章を、分析結果については第3章を参照されたい。

1.簡易定量分析法の提案とその背景

(1)水害リスク情報をめぐる動向

国や都道府県では、洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保等を図るため、主要な河川について「洪水浸水想定区域図」の整備を平成13年から進めてきた1。これは大雨による河川の氾濫をシミュレーションで予測し、想定される最大の浸水範囲と浸水深を地図上に表示したものである。当初は100~200年に1回という大規模な降雨条件(堤防等の整備の目標となるため「計画規模」と呼ばれる。)を想定したものであったが、平成27年の水防法改正後は、1000年に1回という特に大規模な降雨条件(「想定最大規模」と呼ばれる。)を想定することが基本になっている。市町村が作成を担う「洪水ハザードマップ」は、想定最大規模の降雨条件の洪水浸水想定区域図に、避難場所や避難経路等の情報を加えたものである。

国や地方自治体は、これらの水害リスク情報を行政機関だけでなく地域住民や企業を含め幅広く利用してもらうため、重ねるハザードマップ2や浸水ナビ3等のプラットフォームを整備し、データの提供と見える化に取り組んできた。しかし、その一方で、洪水浸水想定区域図が想定する降雨条件は発生頻度が低いとの観点から、より発生頻度の高い身近な水害リスク情報を期待する声もあった。

そこで、国土交通省では、30年あるいは50年に1回といった中高頻度の降雨規模を含めた多段階の浸水想定図の作成と、その情報を利用した水害リスクマップの整備を令和4年度から進めている。特に水害リスクマップでは床上浸水の発生や建物1階部分の水没の可能性が従前に比べて把握しやすく表示されており、災害時の住民避難等への活用だけでなく、中長期的な土地利用やまちづくりへの利活用が期待されている。

(2)現行の水害リスク情報がもつ発生確率と浸水規模の特徴

現在整備が進められている多段階浸水想定図や水害リスクマップは、洪水時の円滑な避難等への利用を目的とした洪水浸水想定区域図と同様の方法で作成されている。このため、洪水浸水想定区域図を含めた現行の水害リスク情報には、リスクの構成要素である「発生確率」と「浸水規模」について共通の特徴がある。

①浸水の「発生確率」の代わりに降雨という外力(ハザード)の規模が使われている

あまり知られていないように思われるが、現行の水害リスク情報には、マップ上の個々の地点が浸水する確率や浸水する頻度は表示されていない。マップに記載されている最大想定規模(1/1000)や100年に1回といった表現は、ハザードである降雨の発生確率(正確には「年超過確率」)や頻度であって、個々の地点における浸水の発生確率や頻度ではない。多段階浸水想定図や水害リスクマップに記載のある1/50や1/100という表現も同様である。後述のとおり、川の周囲を浸水させるような大雨の発生確率と、その大雨によってマップ上の個々の地点が実際に浸水する確率は必ずしも一致しない。

②「浸水規模」に相当する最大浸水深には複数のシミュレーション結果の最大値が使われている4

洪水浸水想定区域図等では想定規模の降雨に対応した最大浸水深がマップ上に示されている4。この値には、複数の想定破堤点のうち1箇所だけが破堤する条件のシミュレーションで最大浸水深を予測するというサイクルを、全破堤点について繰り返して得られた最大浸水深候補の中の最大値が用いられている。このため、現行の水害リスク情報は、最大浸水深の予測値の中の更に最大値だけを用いた安全側のリスク情報だといえる。したがって、マップ上の最大浸水深は、河川堤防上に想定された多数の破堤点のうち運悪く特定の地点が破堤した場合に限った予測値であり、それ以外の地点が破堤した場合にはそこまでの最大浸水深は予測されないことになる。なお、堤防上の想定破堤点は通常一定の間隔で設けられ、各破堤点の予測結果には特に重みづけされていない。このことは、各破堤点の破堤可能性に差が設けられていないことを意味している。

(3)発生確率と浸水規模に関する2つの視点

①降雨の発生確率か、浸水の発生確率か

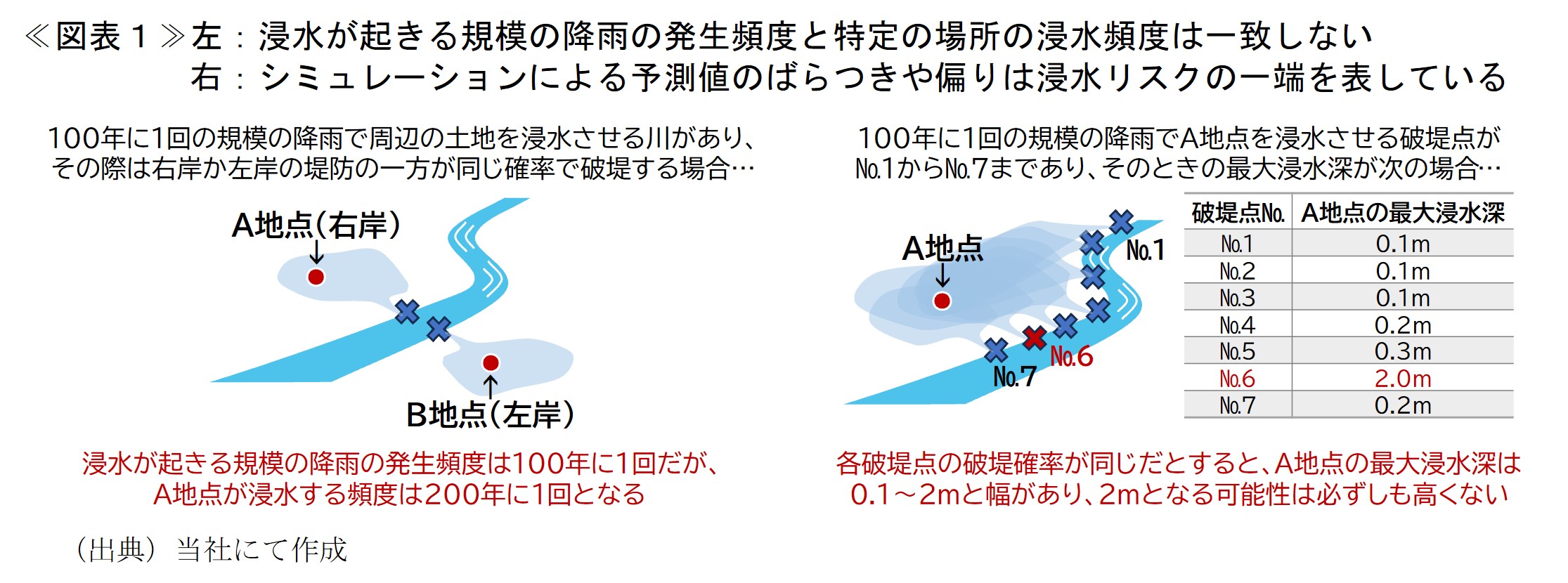

前述のとおり、現行の水害リスク情報では、浸水の発生確率ではなく降雨の規模で発生確率が代替されている。しかし、降雨の発生確率と特定の場所の浸水の発生確率は別物である。図表1の左側の図に示すように、100年に1回の規模の降雨で河川が氾濫しても、その近くの土地が100年に1回の頻度で浸水するとは限らない。X地点の浸水リスクは、現行の水害リスク情報だと「100年に1回の規模の降雨で浸水の可能性がある。」だが、浸水の発生確率を用いて表現すると「浸水の頻度は200年に1回と予測される。」となる。

どちらの情報もX地点での浸水の可能性に関するものだが、住民に向けて災害に備えた準備と対応を促すべき場面では、浸水の可能性があることを示す現行の水害リスク情報を利用すべきである。一方、X地点での建物被害軽減策を検討するといった場面に降雨の発生頻度を用いることには議論の余地がある。なぜなら、後者の浸水頻度を想定することで、対策のコストや耐用年数を適切に評価できる可能性があるためである。

②最大値による評価か、最大値以外を含めた評価か

前述のとおり、現行の水害リスク情報は複数のシミュレーション結果の最大値を用いて評価されたものである。しかし、図表1の右側の図のようなケースだと、各想定破堤点の破堤しやすさが同程度の場合、X地点の浸水深が2mに達するという可能性は高くないといえる。この場合、X地点の浸水リスクを現行の水害リスク情報と同様に表現すると「最大浸水深は2mになる可能性がある」だが、最大値以外の予測値を含めて評価した場合は「最大浸水深の予測値は0.1~2mまで幅があり、最大浸水深が2m近くになる可能性と0.2m前後となる可能性を比べると、後者の方が高い」という表現ができる。

どちらの情報もX地点の最大浸水深に関するものだが、垂直避難を含めた避難場所の検討という場面では、できるだけ想定外をなくすとの観点から、安全側の情報である現行の水害リスク情報の利用が妥当だといえる。一方、X地点での浸水被害軽減策を検討する場面では、対策の候補選定や優先度の検討に有用な情報が多く含まれる後者の情報の方が、検討を前に進める上で役立つ可能性がある。

(4)浸水リスクの簡易定量分析法の提案とその背景

水害リスク情報は整備・拡充が進んでいるものの、土地利用やまちづくりといった中長期的かつ段階的な対応が求められる場面では活用に課題があり、その要因として定量的な情報の不足が指摘される。

また、現行の水害リスク情報の場合、市町村によっては市街地の大部分が洪水浸水想定区域や中高頻度の降雨による浸水範囲に含まれ、対策を打つにしてもどこから手を付けてよいかわからないというケースも多くみられる。現行の水害リスク情報が最大値を用いた安全側の情報となっていることは大きな利点ではあるが、このことが市町村や企業の担当者の思考停止を招き、対策の具体化を妨げる可能性も懸念される。

課題に対処する上で、水害リスクマップ等が従前の洪水浸水想定区域図と共通した特徴をもつことからもわかるとおり、これまでと同じ評価方法で水害リスク情報を拡充することには限界がある。

そこで、“浸水の発生確率”と“最大値以外の予測結果の活用”という、現行の水害リスク情報とは異なる視点から浸水リスクを評価することが重要だと考える。具体的には、浸水時の最大浸水深とその発生確率の関係を新たなシミュレーションではなく、洪水浸水想定区域図の作成に使われたシミュレーションデータを用いて推定することで、浸水リスクを定量的かつ簡易に分析する方法を提案したい。これによって、現行の水害リスク情報の内容と課題を補完し、市町村や企業の担当者の意思決定への支援となることが期待できる。

次章では簡易定量分析法の具体的な手順について説明する。

2.公開データを用いた浸水リスクの簡易定量分析法

(1)分析対象地点の概要

首都圏の海抜ゼロメートル地帯として知られる荒川下流域に分析対象地点を設定し、実際にその地点の浸水リスクを簡易定量分析してみる。

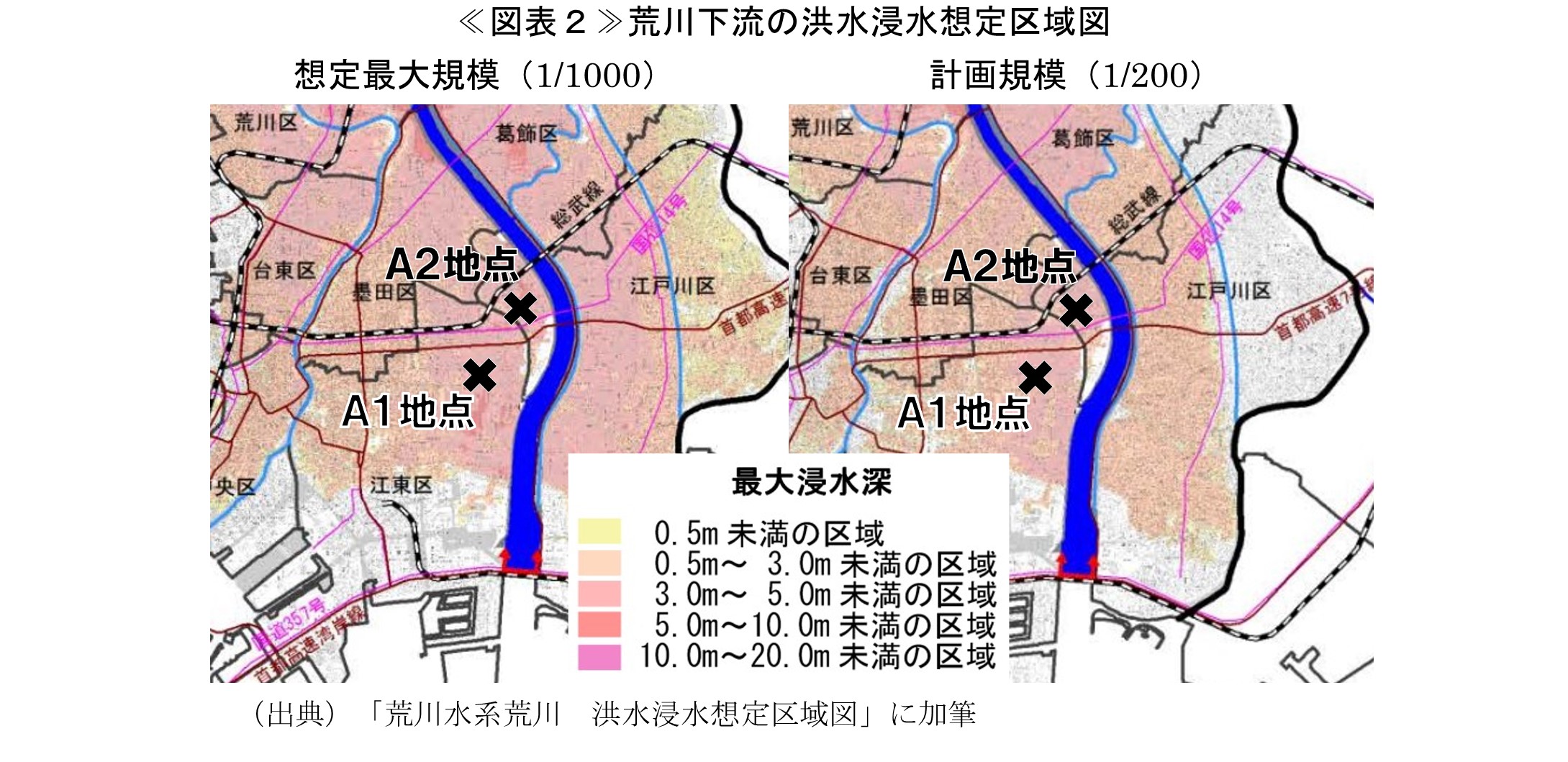

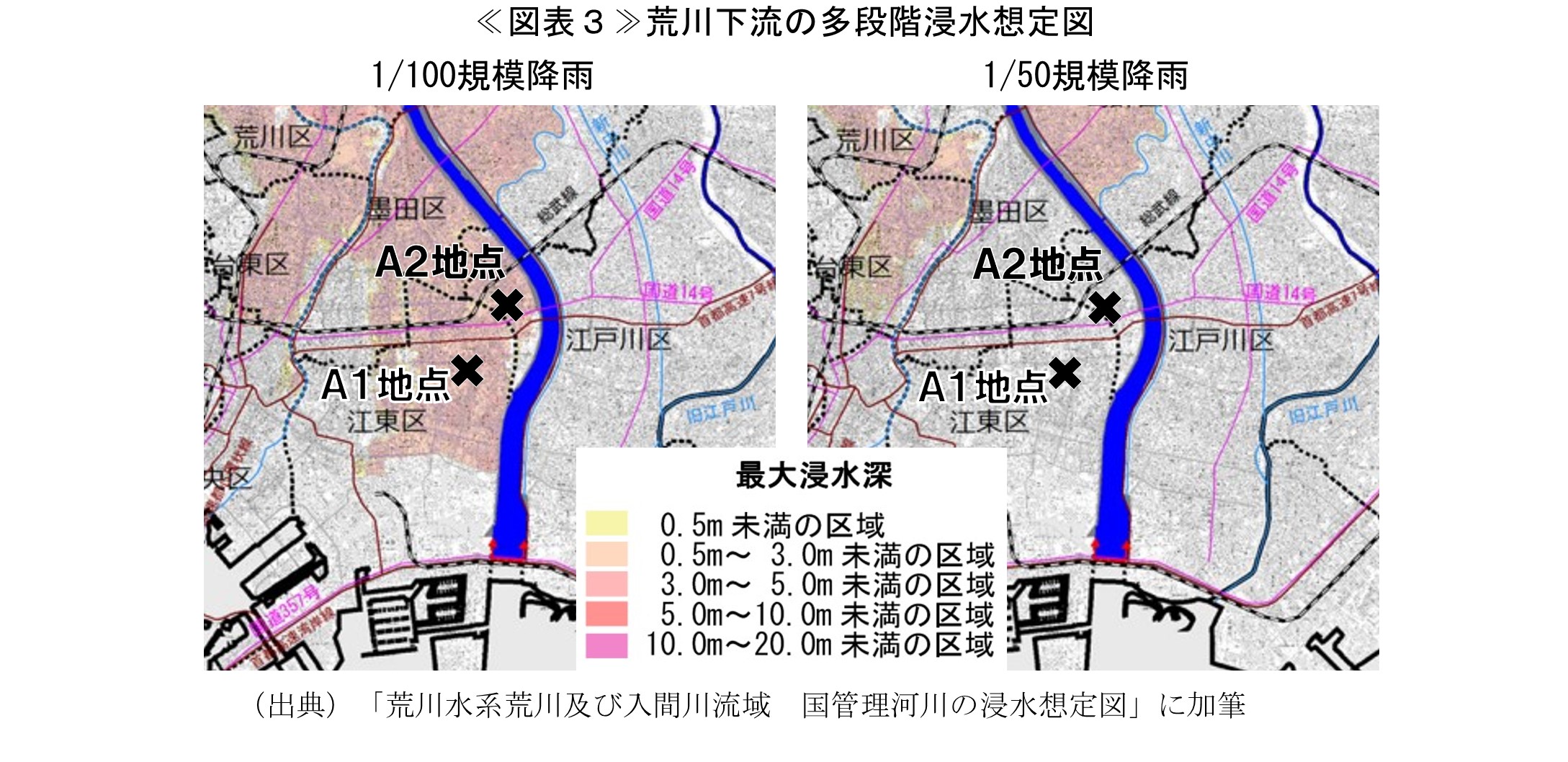

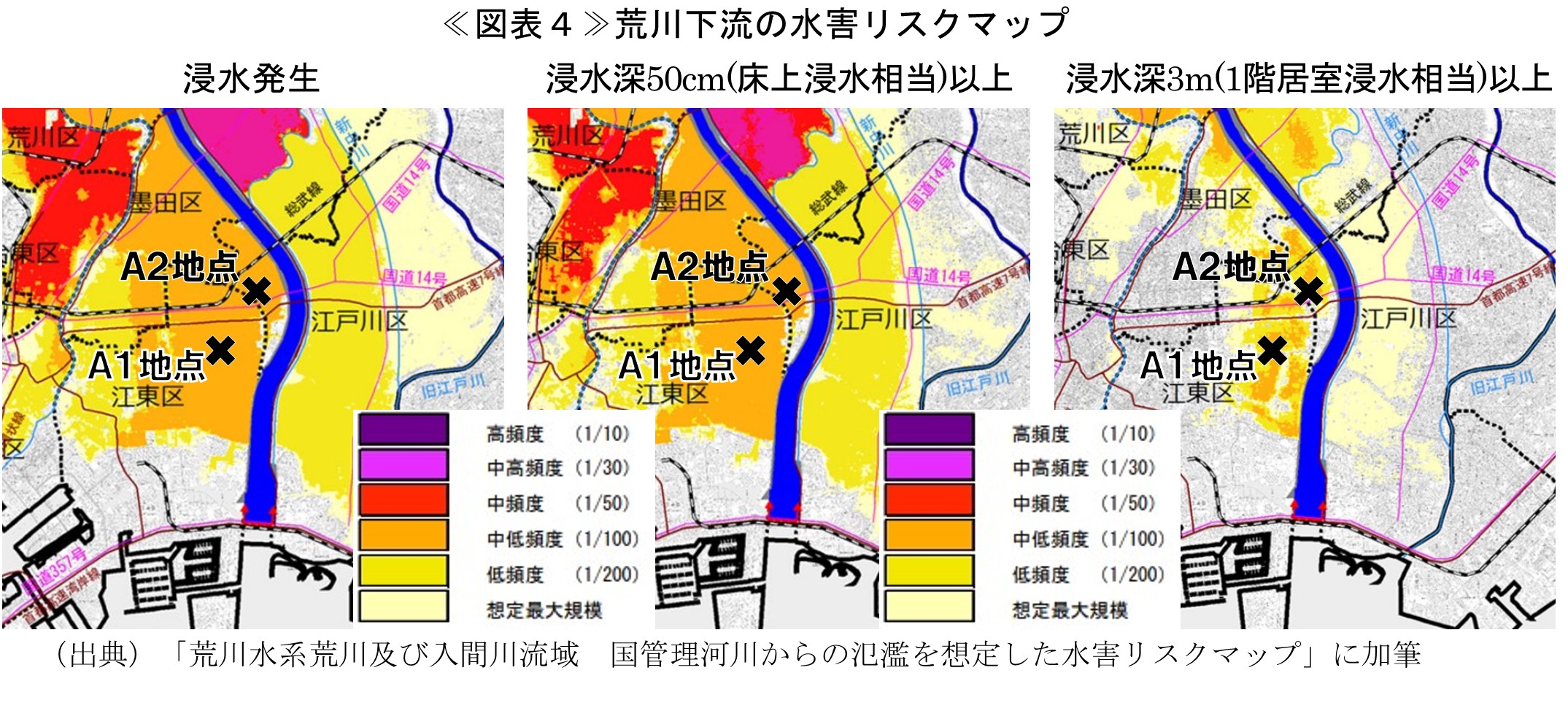

はじめに、分析対象地点の浸水リスクに関して、現行の水害リスク情報から得られる情報を整理する。図表2に荒川下流域の洪水浸水想定区域図及び今回の分析対象地点A1、A2の位置を、図表3及び4に多段階浸水想定図と水害リスクマップをそれぞれ示す。

図表2をみると、A1、A2地点とも、計画規模(荒川下流の場合は200年に1回)以上の降雨で最大浸水深が3~5mとなる可能性があることがわかる。図表3からは、いずれの地点も、100年に1回という規模の降雨で最大浸水深が3~5mとなる可能性があること、50年に1回という規模の降雨であれば浸水は予測されていないことがわかる。図表4からは、いずれの地点も、中低頻度(100年に1回という頻度)の降雨規模で最大浸水深が3m(1階居室浸水相当)以上となる可能性があるという情報が得られる。

以上を整理すると、現行の水害リスク情報から得られる情報は次の2点となる。

・100年に1回の規模以上の降雨では浸水深が3m(1階居室浸水相当)~5m未満となる可能性がある。

・50年に1回という規模の降雨であれば浸水は発生しないと予測される。

なお、これらの情報では両地点の水害リスクの差は読み取れない。図表2から図表4の作成に7種類のマップを用いたが、このケースでは得られる情報量がさほど多くないことがわかる。

(2)分析手順1:分析対象とするシミュレーションデータの入手

ここからは、分析対象地点のうちA1地点を題材に説明を進める。

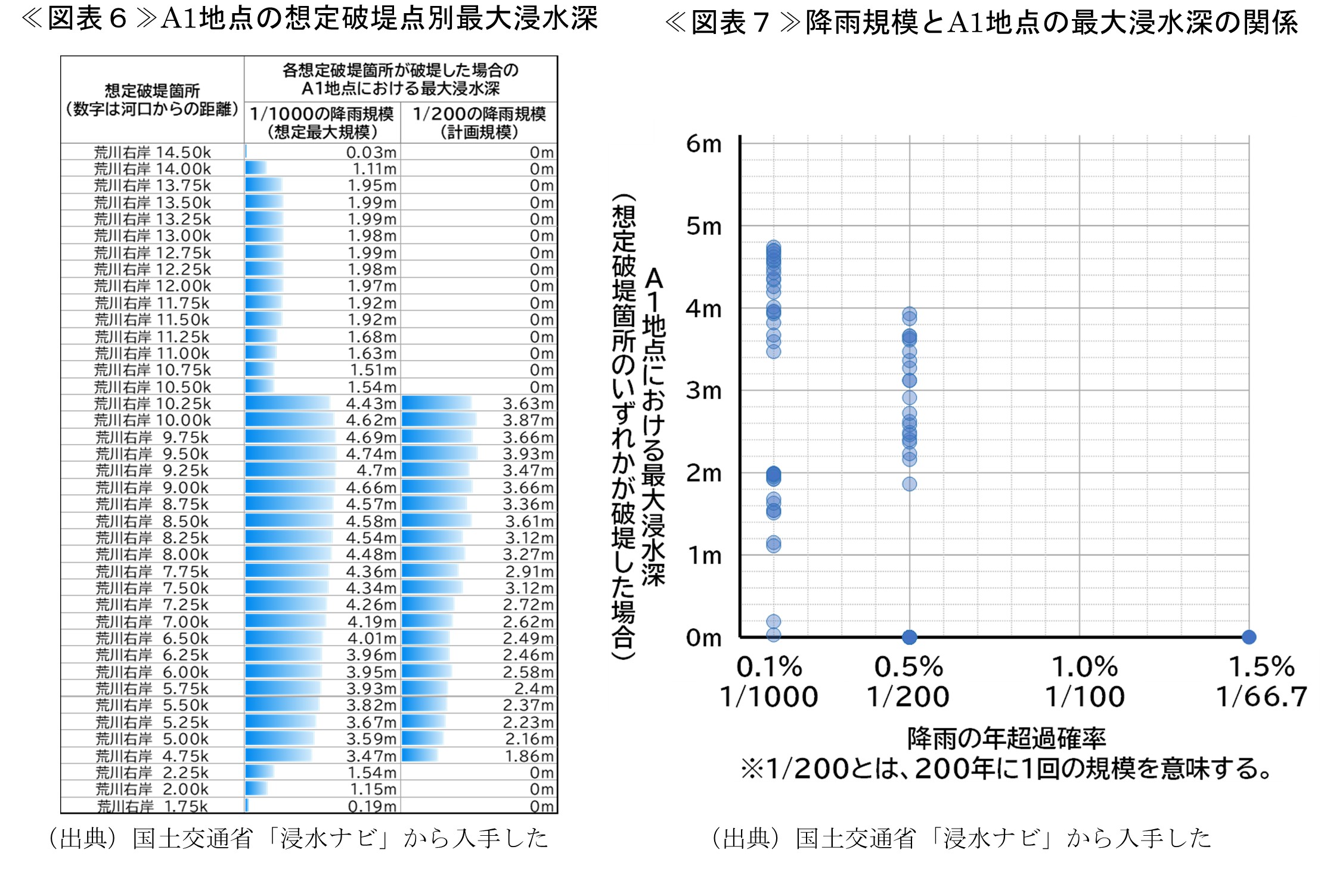

国土交通省の「浸水ナビ」というウェブサイト5では、洪水浸水想定区域図の元データである浸水シミュレーションの結果を閲覧することができる。主要河川周辺の地点を指定して、その地点に浸水をもたらす可能性のある想定破堤点を調べる機能が用意されており、この機能を使って図表2のA1地点の想定破堤点を調べた結果を図表5に示す。これをみると、A1地点の最大浸水深は4.74mで、この値は40箇所の想定破堤点のシミュレーション結果のうち、赤い×印で示された箇所が破堤した場合に予測されたものであることがわかる。なお、河川や地点によっては想定破堤点の数が100を超える場合もある。

浸水ナビでは、求めるデータに効率よくアプローチしたい利用者のためにAPIが用意されている。GETメソッドを通じてデータをリクエストすることで、専用のサーバーからデータをjson形式で入手できる。今回は、このAPIを利用して、A1地点を浸水させる可能性のある全想定破堤点のシミュレーション結果の中から、A1地点での最大浸水深の全想定破堤点分の予測値を入手した。なお、データの収集・整理はPythonのRequestsパッケージ等を用いて行い、サーバーに過度な負担をかけない時間当たりアクセス回数などAPIの利用マニュアル6の規定に従った。

入手したデータには、降雨規模が最大想定規模のシミュレーション結果と計画規模の結果の両方が含まれている。それらを整理した図表6をみると、A1地点における最大浸水深は、想定最大規模という一定の降雨を想定した場合でも、破堤点の違いによって0.03mから4.74mまで予測値に幅があることがわかる。計画規模の降雨についても同様に予測値に幅があるが、想定破堤点の数が想定最大規模の場合の40カ所の約半分となっている。図表6では、想定最大規模降雨での想定破堤点のうち、計画降雨規模では想定破堤点となっていないものについて、計画規模の降雨条件での最大浸水深の予測値を0mとしている。

(3)分析手順2:降雨規模に対応した最大浸水深の確率密度分布の推定

図表6のデータを、横軸に降雨規模(降雨の年超過確率7)をとってグラフ化すると図表7となる。なお、前述のとおり、A1地点で浸水が生じない降雨規模は50年~100年に1回の降雨規模であることが現行の水害リスク情報から得られているため、ここでは、浸水深が0mとなる年超過確率を1/50(2%)と1/100(1%)の平均値である1.5%と仮定した。

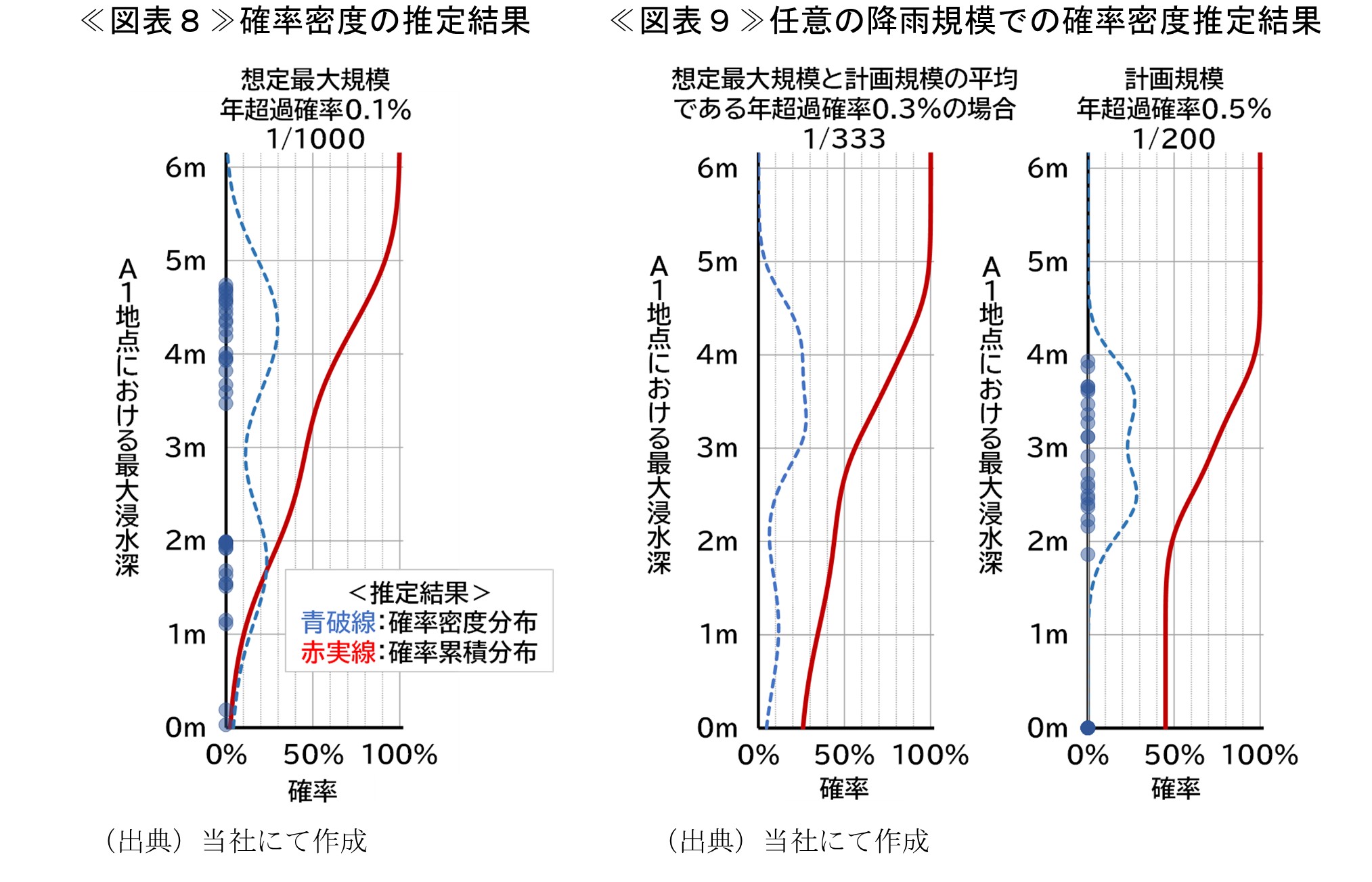

次に、想定最大規模と計画規模の予測値をそれぞれ標本データとみなして、その母集団の確率密度分布の推定を行う。想定破堤点は堤防上に一定間隔で便宜的に多数配置されたものであり、各想定破堤点に関して得られた予測値は堤防全長分の予測結果から一定の間隔で抽出された標本データだと考えることもできる。今回は、母集団の分布の性質が未知の場合に適したカーネル密度推定法8を利用した。この手法は地図上のポイントデータから平面上の密度分布を推定する場合などGISによるデータ処理でも利用されることが多い。実際の計算にはカーネル関数とバンド幅という2項目が必要になるため、ここではカーネル関数として最もオーソドックスなガウス分布を採用し、バンド幅は一般的なSilverman9の方法を用いて決定した。

図表8に、想定最大規模(1/1000)での最大浸水深予測データから、カーネル密度推定法によって推定したA1地点における最大浸水深の確率密度分布(青破線)とその累積分布(赤実線)を示す。

続いて、確率密度分布を任意の降雨規模について推定する。そのために、計画規模の降雨についても同様の方法で予測値から確率密度分布を推定しておく(図表9の右側のグラフ)。この場合、想定最大規模と計画規模の間の降雨規模であれば、両方の確率密度分布を按分することによって、任意の降雨規模に対応した確率密度分布を簡易的に推定することができる。年超過確率0.3%という想定最大規模(0.1%)と計画規模(0.5%)の中間的な降雨規模での確率密度分布の推定結果を、図表9の左側のグラフに示す。推定結果は、想定最大規模での確率密度分布と計画規模でのそれとの中間的なものになっている。

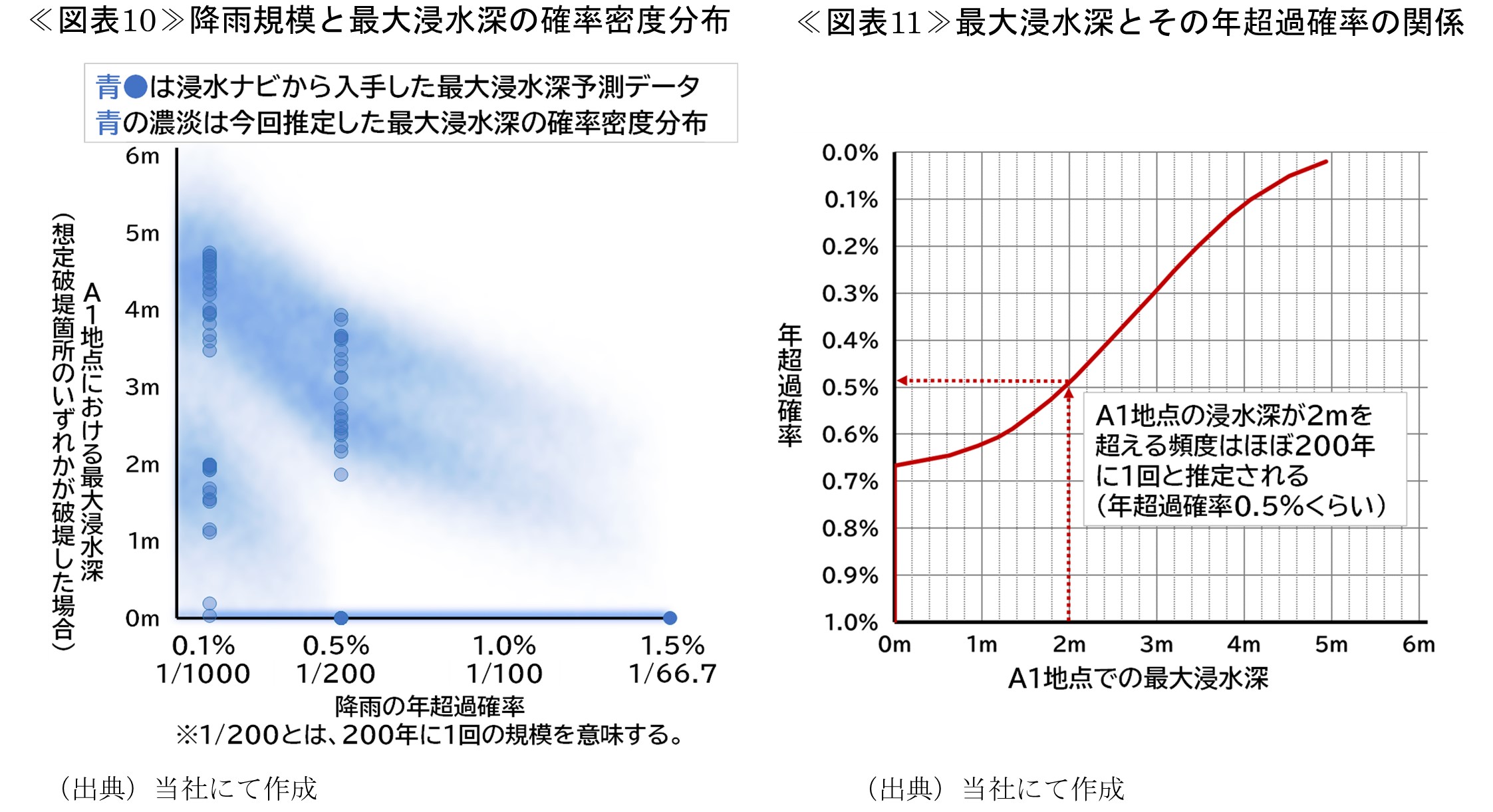

(4)分析手順3:最大浸水深とその発生確率との関係の推定

最後に、(3)の方法で推定した降雨規模ごとの確率密度分布を利用して、最大浸水深とその発生確率の関係を推定する10。図表10は、降雨の年超過確率が1.5%までの降雨規模について推定した最大浸水深の確率密度分布を色の濃淡で表し、それに浸水ナビから入手した最大浸水深予測データを重ねて表示したものである。

この図に示された2次元の確率密度分布に従いモンテカルロ法11による最大浸水深の推定を繰り返すことで、最大浸水深とその発生確率(正確には年超過確率)との関係を近似的に求めることができる。図表11に、降雨の年超過確率が1.5%以下の範囲を200区間に分割して、区間ごとに1000回の試行を繰り返して得られた、最大浸水深と年超過確率の近似的な関係を示す。この図を用いると、A1地点で浸水深2mとなる年超過確率が約0.5%(200年に1回の頻度)と推定されるなど、この地点の浸水リスクを定量的に分析できる。

3.簡易定量分析の結果と現行の水害リスク情報との比較

(1)荒川下流域でのケーススタディ

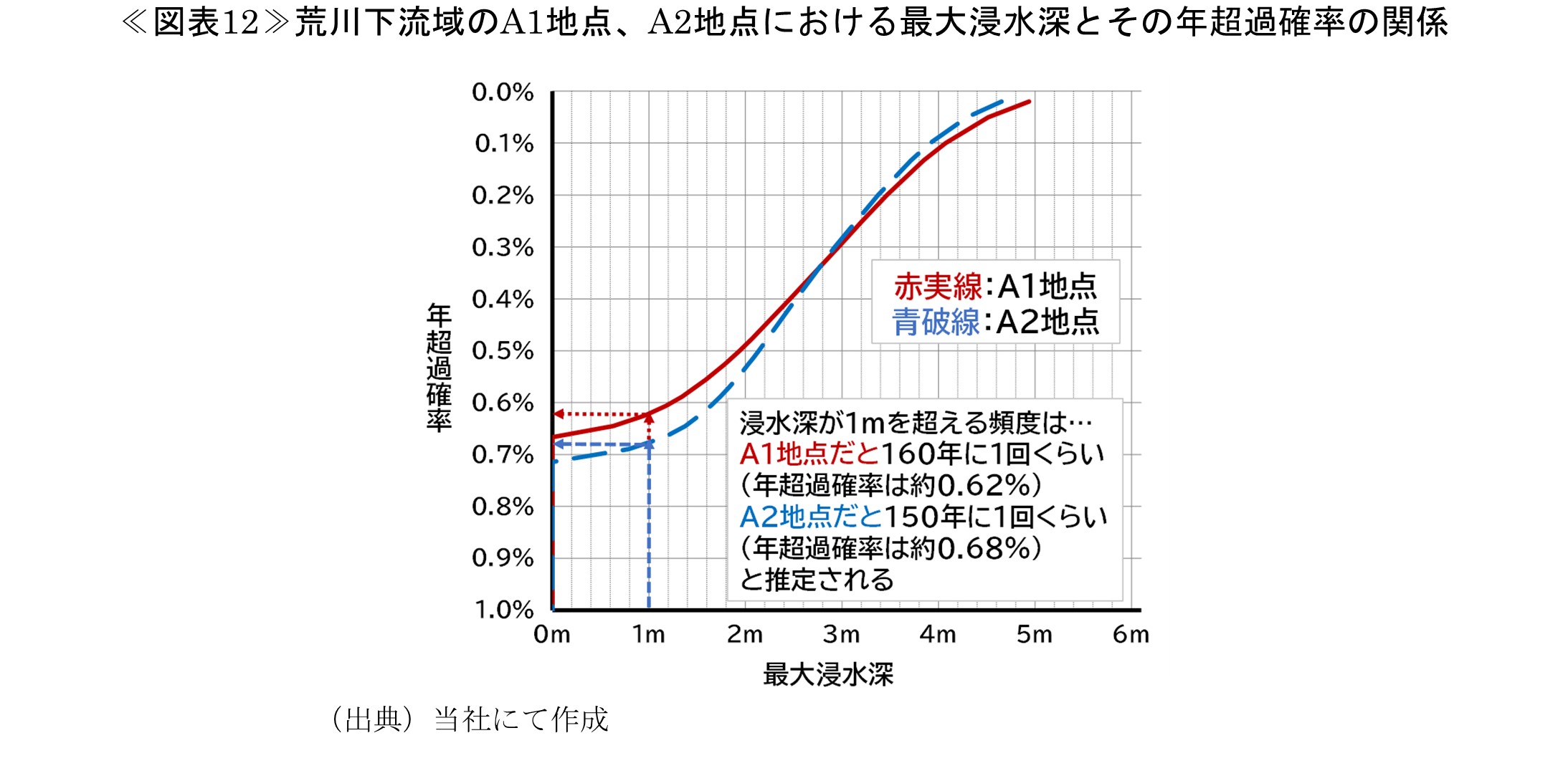

前章では2つの分析対象地点(図表2)のうちA1地点を題材にして分析方法の説明を行った。ここでは同じ方法でA2地点の浸水リスクを簡易定量分析した上で両地点の浸水リスクの違いを評価し、そこから得られる情報と現行の水害リスク情報から得られる情報を比較して、情報の有用性について考察する。

図表12は、図表11にA2地点の評価結果を追記したものである。この図から、両地点の浸水リスクに大きな違いはないが、年超過確率0.5%(1/200)~0.7%(1/143)で分析値に多少の違いがあることがわかる。

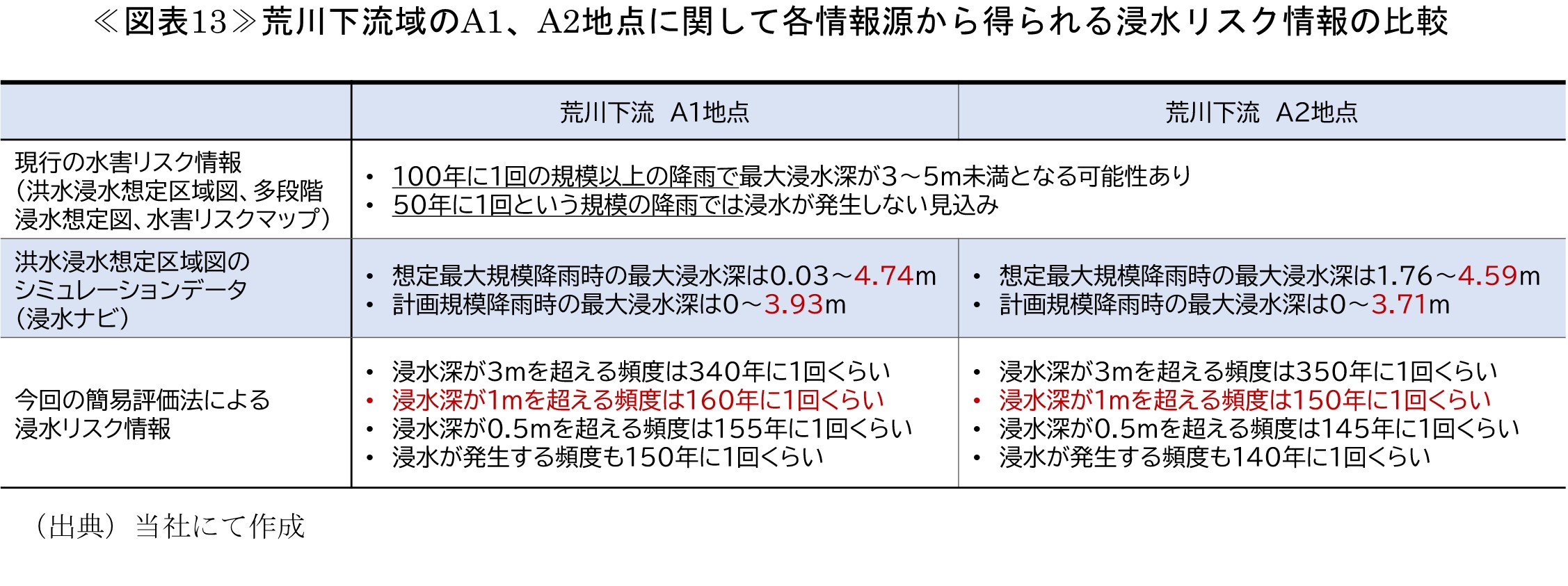

次に、2(1)に示した現行の水害リスク情報から得られる情報、浸水ナビから得られる情報、図表12から得られる両地点の浸水リスク情報を、図表13に比較表として整理した。

これをみると、現行の水害リスク情報から得られる定量的な情報は限定的であるものの、簡易定量分析法によって算出される浸水リスク情報は、それを補完する定量的な情報を提供できることがわかる。また、現行の水害リスク情報では両地点のリスクの大小は読み取れないが、浸水ナビを利用すると、最大浸水深の予測結果の最大値(表中段の赤字部分)はA1地点の方がA2地点よりもわずかに大きいことがわかる。この情報だけだと、A1地点の方がA2地点よりも浸水リスクが高いように感じてしまう。ところが、簡易定量分析法により得られる情報をみると、最大浸水深が1mを超える頻度(表下段の赤字部分)はA1地点の方がA2地点よりもわずかに低いという結果であり、両地点の浸水リスクは単純には比較できないことがわかる。

この例のような総合的な浸水リスク情報があれば、浸水深の大きさが判断基準となるような場面では現行の水害リスク情報を利用し、浸水の可能性に応じた段階的な対策を検討すべき場面では今回の簡易定量分析法による浸水リスク情報を利用するなど、用途に応じた情報の選択が可能になると考えられる。

(2)名取川水系でのケーススタディ

荒川下流以外の例として、宮城県の名取川水系についても同様に考察する。なお、名取川水系では、荒川下流の場合と異なり、計画規模は200年に1回ではなく、150年に1回の降雨規模となっている。

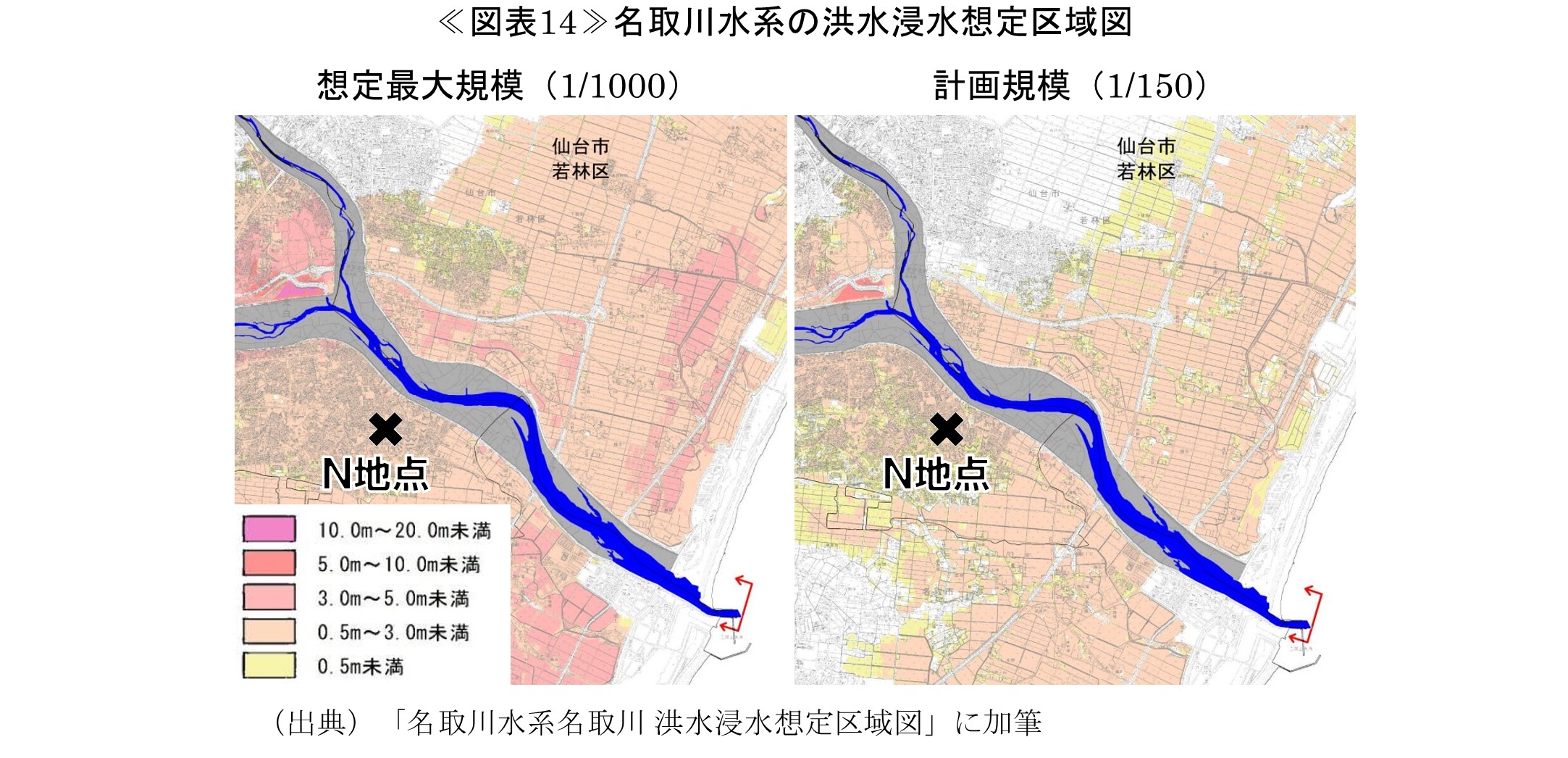

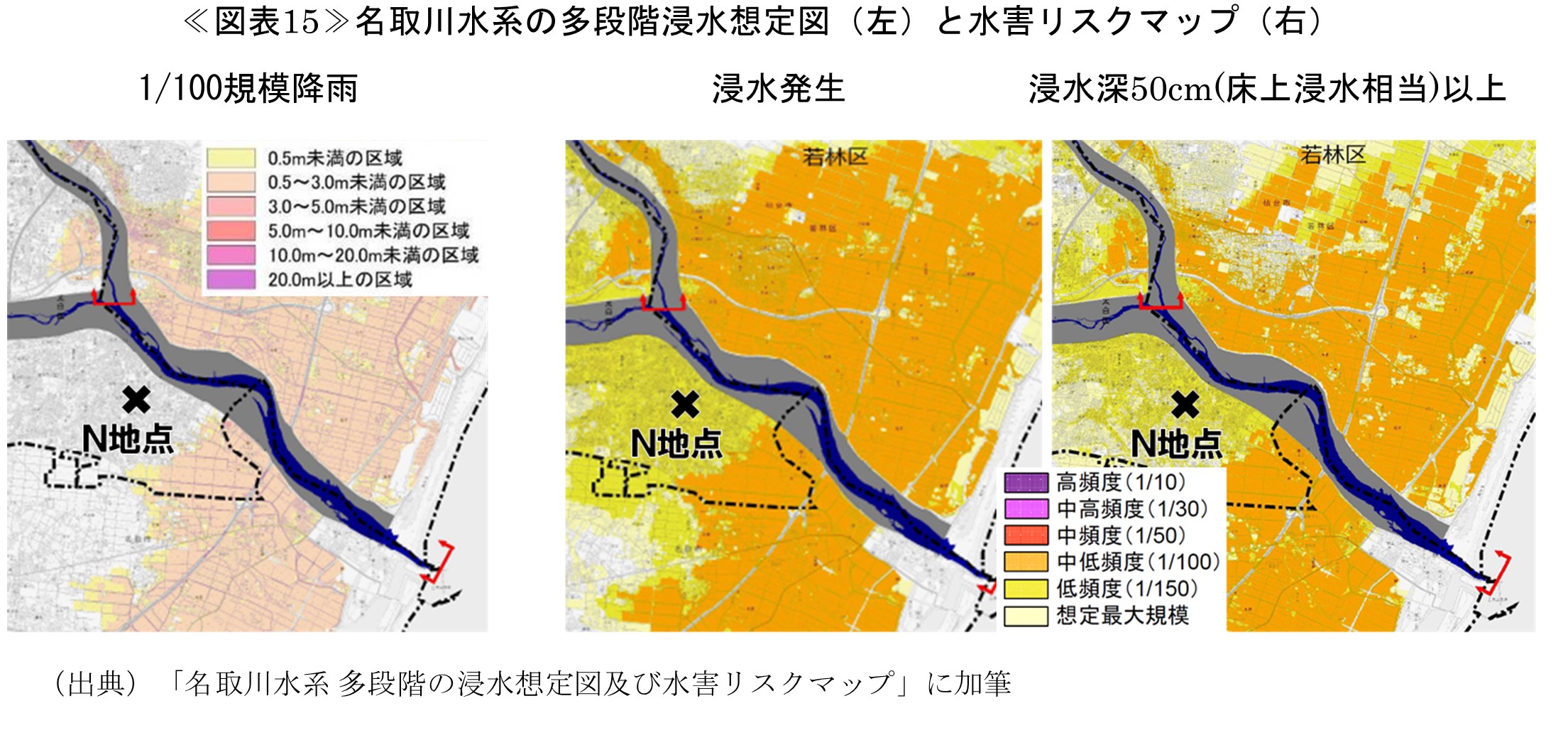

図表14に名取川水系の洪水浸水想定区域図を、図表15に多段階浸水想定図と水害リスクマップを示す。

図中のN地点について、現行の水害リスク情報から読み取れることは次の2点である。

・150年に1回の規模以上の降雨では浸水深が0.5m(床上浸水相当)~3m未満となる可能性がある。

・100年に1回という規模の降雨であれば浸水は発生しないと予測される。

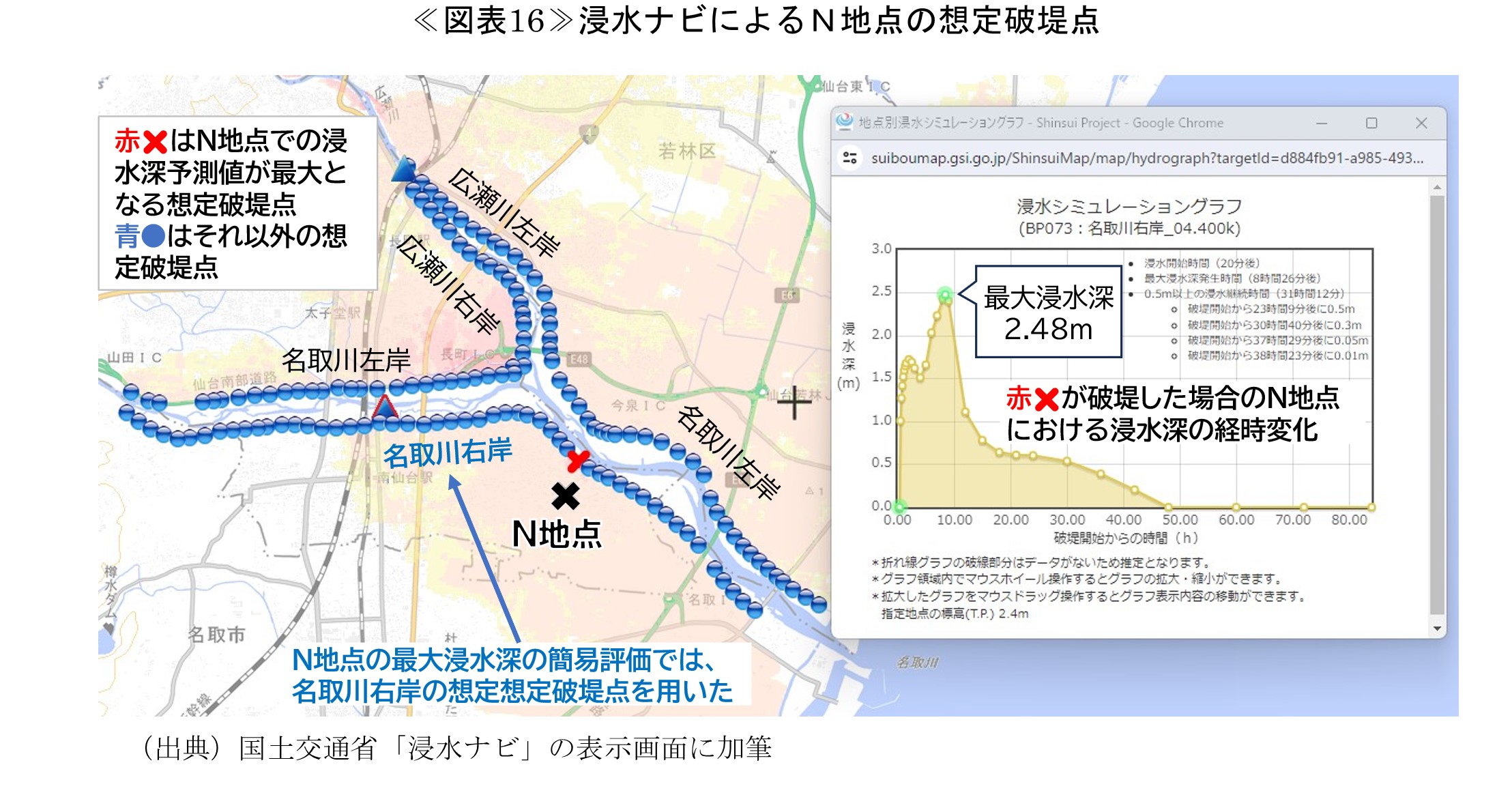

次に簡易定量分析を行う。浸水ナビによれば、N地点を浸水させる可能性のある想定破堤点は、図表16に示す146箇所であり、2(2)の場合と同じく浸水ナビのAPIを利用して、N地点における最大浸水深の全破堤点分のシミュレーションデータをサーバーから入手した。ただし、このケースでは、名取川右岸の想定破堤点の場合を除いて、N地点での最大浸水深が破堤点の違いによらず一定の値となっていた。そこで、改めて浸水ナビで原因を確認したところ、その一定値は想定破堤点からの浸水によるものではなく、名取川右岸の想定破堤点の1箇所からの溢水によるものであることがわかった。このため、図表16の想定破堤点のうち名取川右岸の52の破堤点のシミュレーションデータを分析対象として、簡易定量分析を行った。

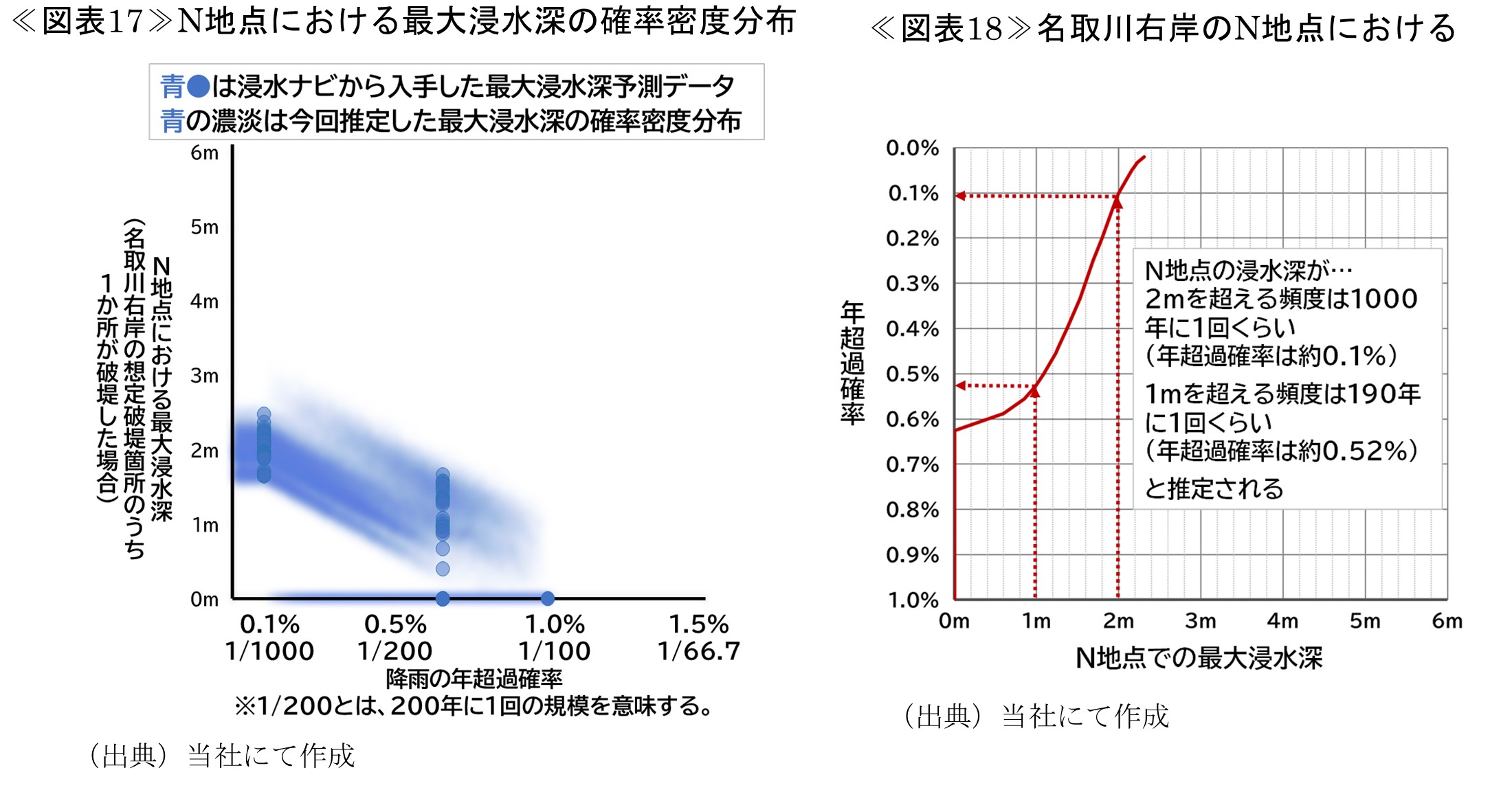

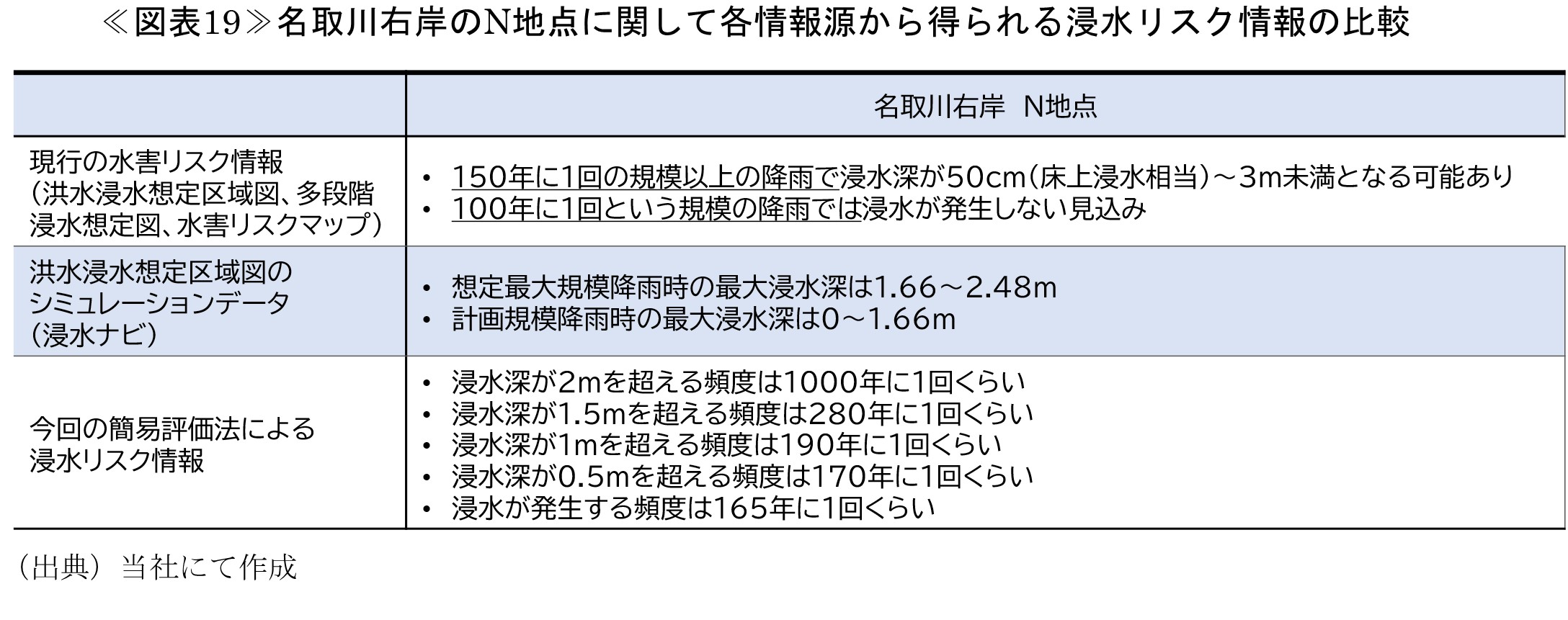

2(3)の方法で推定した最大浸水深の確率密度分布を分析対象データと重ねて表示したグラフを図表17に、この確率密度分布を利用して2(4)の方法により推定したN地点の最大浸水深と年超過確率の関係を図表18に、現行の水害リスク情報と今回の浸水リスク情報から得られる情報を整理したものを図表19に示す。

図表19をみると、現行の水害リスク情報からは、N地点が浸水しないと見込まれる降雨規模(100年に1回の規模)を知ることができるものの、図表14のとおり、計画規模、想定最大規模とも最大浸水深は同じランクとなっており、荒川下流の場合と同様に、得られる定量的な情報は多くないことがわかる。

また、浸水ナビからは、想定最大規模の降雨で最大2.48m、計画規模の降雨で最大1.66mという定量的な情報が得られる。一般的に、店舗や住宅での止水板による浸水防止対策では、コスト、設置労力、止水能力等の面で1~1.5m以上の水深への対応は難しいとみられるため、現行の水害リスク情報に基づく検討では、N地点での止水板対策は見送りになるかもしれない。これに対して、今回の簡易定量分析法による浸水リスク情報だと、浸水深が1.5mを超える頻度は280年に1回程度であって必ずしも高くないという評価もできる。この情報に基づく検討であれば、N地点での止水板対策にゴーサインが出るかもしれない。

この例のように総合的な浸水リスク情報があれば、荒川下流での検討結果と同様に、用途に応じた情報の選択が可能になると考えられる。

4.おわりに

本稿では、洪水浸水想定区域図の作成に使われたシミュレーションデータを利用して、現行の水害リスク情報とは異なる定量的な浸水リスク情報を、新たなシミュレーションを行うことなく、簡易的に分析する方法を提案した。

ただし、分析に用いたデータ自体がシミュレーション結果であって予測誤差が含まれており、さらに、分析の過程においても様々な仮定や近似をしているため、不確実性が大きい場合があることに注意する必要がある。また、避難の場所や経路の選定など人命に関わるような対応に今回の浸水リスク情報を用いると、“想定外”を発生させる可能性が高まるため、そのような用途には、今回提案した簡易定量分析による浸水リスク情報は適していないことを改めて強調しておきたい。

今回の簡易定量分析法は、市町村や企業等が経済的被害の具体的な軽減策を検討する場面での利活用が想定されるが、そのほかにも、企業のBCP対策の検討やTCFD提言等に対応した物理的リスク評価での活用も考えられる。また、現在当社が岐阜大学と進めている共同研究12では、今回紹介したような既存のシミュレーション結果ではなく、気候変動の影響を考慮した長良川流域の多数の浸水シミュレーション結果に今回の簡易定量分析法を適用して、気候変動に伴う浸水リスク変化を新たな視点で評価する試みを進めている。

今回提案する簡易定量分析法による浸水リスク情報が、現行の情報を補完する形で水害リスク情報の拡充に貢献し、市町村や企業における被害軽減策の具体化や意思決定への支援となることを期待する。

- 対象河川は洪水予報河川及び水位周知河川に指定された河川とされている(指定数は全国で1,900超)。

- 「重ねるハザードマップ」< https://disaportal.gsi.go.jp/maps/ >

- 「浸水ナビ」< https://suiboumap.gsi.go.jp/ >

- 洪水浸水想定区域の場合、浸水規模に相当するものとして、最大浸水深のほかに、浸水継続時間がある。

- 前掲注3

- 国土地理院「浸水ナビAPI仕様及び使用方法の説明書」< https://suiboumap.gsi.go.jp/pdf/Data-riyo_manual.pdf >

- 1年間にその規模を超える降雨が発生する確率のこと。年超過確率1/1000の降雨であれば、1年間にその規模を超える降雨が1回以上発生する確率は1/1000(0.1%)ということになる。

- 解説資料が多数あるため、詳しくはそれらを参照されたい。例えば、鈴木大慈「データ解析第十回『ノンパラメトリック密度推定法』」< https://ibis.t.u-tokyo.ac.jp/suzuki/lecture/2015/dataanalysis/L9.pdf >など。

- 前掲注8

- 超過確率0.1%未満の降雨規模での確率密度分布には、最大想定規模での確率密度分布をそのまま用いた。

- 乱数を用いて試行を繰り返し、得られた結果を用いて統計的解析を行う方法。

- 当社プレスリリース「岐阜県長良川中流域の気候変動に伴う水害リスク変化を定量的に評価しました-気候変動による水害リスク予測および社会影響に関する共同研究-」< https://www.sompo-ri.co.jp/wp-content/uploads/2023/03/20230330_News-Release-SOMPO-Institute-Plus.pdf >

PDF:4MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。