少子高齢化と晩産化により、育児と介護を同時に行う「ダブルケアラー」が増加し、支援の必要性が増してきている。ダブルケアラーの抱える負担の構造は、育児、介護、自身の生活の経済的、時間的、認知・感情的コンフリクトに分類できる。ダブルケアラーへの支援不足は少子化を加速させる要因にもなりかねず、将来世代の負担軽減や少子化対策の観点からもダブルケアラーへの支援は見過ごせない。

1.少子高齢化と晩産化により必要性を増すダブルケアラー支援

少子高齢化の流れが止まらない。厚生労働省が2025年2月に公表した人口動態統計によると、2024年の1年間に日本で生まれた子どもの数は約72万人で、9年連続で過去最少を更新した1。国立社会保障・人口問題研究所の将来推計人口(2023年)では2024年の出生数を77.9万人と推計していた2が、これを大きく下回る結果となった。一方で高齢者人口のピークは2043年3とされている。

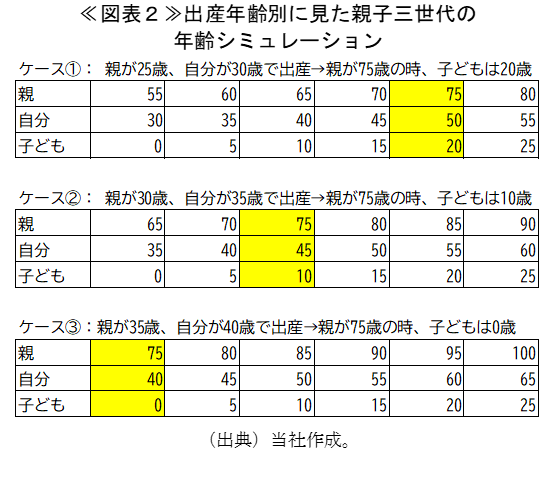

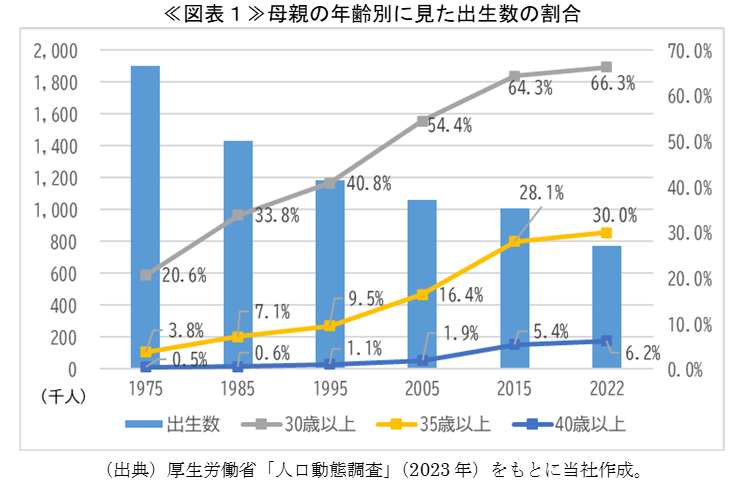

また、別の視点から人口動態の変化を見ると、出産時の母親の平均年齢が高くなる晩産化の傾向が顕著である。出産時の母親の年齢が30歳以上の割合は、1975年には20.6%に過ぎなかったが、2022年には66.3%と約3人に2人が該当するようになった。同じく35歳以上での出産割合は3.8%から30.0%に、40歳以上での出産割合は0.5%から6.2%にそれぞれ大きく上昇している4≪図表1≫。

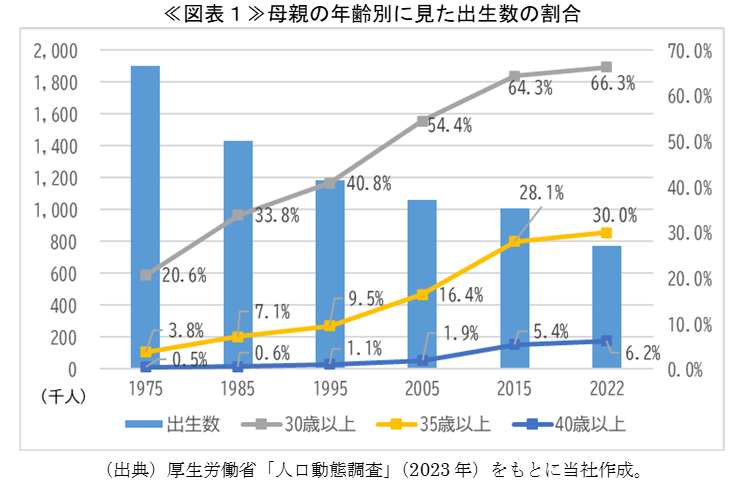

出産時の年齢が高くなると、その親世代の年齢も同時に高くなる。≪図表2≫に出産年齢別に見た親子三世代の年齢の移り変わりのシミュレートを示した。親が25歳で自分を出産し、自分が30歳で子を出産した場合(ケース①)、出産時点で親は55歳の現役世代である。しかし、親が30歳で、自分が35歳で出産した場合(ケース②)は、出産時に親は65歳であり、すでに高齢者に該当する。親が35歳、自分が40歳で出産した場合(ケース③)には、出産時点で親は後期高齢者になってしまっている。

2022年時点の健康寿命(健康上の問題で日常生活に制限のない期間)は男性が72.57歳、女性が75.45歳となっており5、高齢者は75歳前後で何らかの健康上の問題を抱え、支援を必要とし始める。

ケース①は親が75歳の時に自分は50歳、子は20歳ですでに成人後である。親に何らかの援助が必要となった場合でも、子どもの世話のことなどを気にかける必要はほぼないだろう。一方、ケース③は親が75歳の時に子どもはまだ0歳で、出産した時にはすでに親が介護や支援を必要とする年齢に差し掛かっている。ケース②は親が75歳の時に子どもは10歳である。小学校高学年にはなっているものの、まだ世話を必要とする年齢である。

出産年齢の上昇により、かつてのように「育児は30代まで、介護は中高年になってから」という時代ではなくなってきている。加えて、少子高齢化により高齢者を支えるケアラー負担の増大が課題となっている。核家族化が進行し、子どもの数が減少した結果、家庭内のケアを分担したり、気持ちを分かち合えたりする家族が減り、ケアラー一人当たりにかかる負担はますます大きくなる。

この晩産化と少子高齢化を背景に、今後支援の必要性が高まっていくのが育児と介護が同時に進行する「ダブルケアラー6」である。本稿ではダブルケアラーに着目し、その現状や支援における課題について取り上げる。

2.ダブルケアラーを取り巻く現状

(1)ダブルケアラーの特徴

内閣府が2016年に行った推計では、育児と介護を同時に行うダブルケアラーの人口は約25万人(人口全体の約0.2%)とされている7。ダブルケアラーの7割は女性、平均年齢は男女とも40歳程度で、介護のみを行う者と比較して20歳程度若い8。

この内閣府のダブルケアラー人口推計は、2012年の就業構造基本調査結果を基にした推計であるが、留意すべき点として、「育児している」と「介護している」の定義が狭いということが挙げられる。同調査において「育児している」の育児の対象は小学校就学前の未就学児までであり、また、「介護している」の介護には「日常生活における入浴や着替え、食事などの際に何らかの手助けを1年に30日以上している場合」が該当する9。よって、小学生以上の子を養育している場合や、親の直接的な介護は行っていないが、買物や家事を定期的に援助していたり、ケアマネジャーや介護事業者と連絡をとったりなどの間接的な介護をしている場合は、この推計値には含まれない。

なお、2017年の就業構造基本調査の個票の二次分析結果10より、「直接的な介護を年間30日以上している」と「未就学児の育児をしている」に該当するダブルケアラーの割合は2012年と同様に全体の約0.2%であったが、育児の定義を15歳未満の子が存在する家庭にまで広げた場合は約0.7%と約3倍になることが確認できた。子どもは就学したからと言って一気に手を離れるわけではなく、例え思春期になっても依然として物理的な世話の他にも目配り・心配りが不可欠である。介護についても、決して直接的な介護をしている者だけがケアラーに該当するわけではない。これらのことから、潜在的なダブルケアラー人口は内閣府の推計値を大きく上回ることが想定される。

(2) ダブルケアラーの抱える負担の構造

ダブルケアラーの抱える負担は多様で、子どもの年齢・状況や、被介護者が必要とする介護の内容・頻度、および育児・介護をとりまく家族構成、本人の就労の有無などより大きく異なる。配偶者やきょうだいがいても、協力的でない場合には却って負担の要因になりうる。

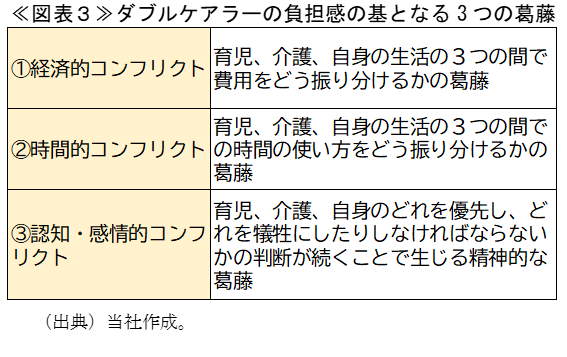

ダブルケアラーに生じる負担感の基となる葛藤を≪図表3≫のとおり分類した。

①経済的コンフリクト:育児、介護、自身の生活の3つの間で費用をどう振り分けるかのコンフリクトが生じる。親の年金額や蓄えが十分でない場合は、介護にかかる費用を子世帯が捻出することが避けられない。子どもの進学のために用意しておいた資金を介護のために使わざるを得なかったり、逆に子どもに資金を使いたいがために介護費用を抑えざるを得なかったりする。育児は学校入学や受験、成人など、年齢に応じて経済的な負担がかかる時期が予測しやすい一方、介護はいつまで続くのか、いつ費用がかかるかの見通しが立てにくく、家計全体の支出管理は容易ではない。加えて、ダブルケアを理由として離職した場合、経済的な影響は極めて大きくなる。

②時間的コンフリクト:育児、介護、自身の生活の3つの間で、時間の使い方にもコンフリクトが生じる。直接的な介護をしている時間だけではなく、ケアマネジャーと連絡を取ったり、デイサービスに持参する荷物を準備したり、通院に付き添ったりなど、介護に付随する時間も発生する。特に乳幼児がいる場合、その時間を捻出することは容易ではない。自身が仕事をしている場合は、さらに時間の配分が困難になる。ダブルケアを理由に就業形態として非正規雇用を選択せざるを得ないケースも生じ、経済的コンフリクトにも影響する。

③認知・感情的コンフリクト:前述の経済的・時間的な制約について、子どもと親と自身のどれを優先するか、犠牲にするかを選択しなければいけない局面が日常的に生じ、判断を求められ続けることで、精神的な負担が生じる。子どもや親に何か不測の事態が起きた時に、自分の選択が誤っていたのかと自責の念にかられることもある。自身のことを後回しにしてしまい、体調が悪くても受診をためらうなどのセルフネグレクトにもつながりかねない。

このように、育児と介護が同時に進行するとき、責任や負担は複合化し、自身の生活に与える影響は増大する。ダブルケアラーの約12%は育児よりも介護が先に始まっており、30代に限るとその割合は約20%と、40代以降よりも高い割合が該当した11。介護が先に始まることにより、出産を先送りにしたり、2人目の出産をあきらめざるを得なかったりするケースも想定される。晩産化の傾向から、今後もこの「介護先行型ダブルケアラー」の増加が予見され、さらなる少子化の要因になりかねない。

3.求められるダブルケアラー支援

(1)公的支援の拡充

介護に直面したダブルケアラーがまず利用するのは公的介護保険制度である。地域包括支援センターやケアマネジャーとつながり、利用可能な事業所・サービスを確認し、実際にデイサービスやショートステイ、訪問介護などのサービスを利用することで、介護にかかる負担の軽減が図れる。しかし、公的介護保険制度だけではダブルケアラーの抱える負担のすべては解消されない。例えば公的介護保険では、育児に対する支援はもちろんのこと、要介護者の外出支援や同居の家族への家事援助等は対象外となり、ダブルケアラーにとっては「かゆいところに手が届かない」ケースが多く発生する。

ダブルケアラーのニーズが高いのは、緊急時に利用できる一時保育所や保育所の優先入所などの保育サービス、そして保育所とデイケアの送迎時間を揃えてほしい、というような保育サービスと介護サービスの連携である12。かねてから行政は育児と高齢者介護の窓口が異なる縦割り体制で、複合化したニーズに対応できないという課題が挙げられている。例えば、ダブルケアを理由に正社員としての就業が難しくパートタイムを選択する場合、保育所への入所を希望しても優先順位が下がることがある。

このような縦割りを解消しようとする動きも一部の自治体で出てきている。例えば東京都港区は「福祉総合窓口」を区内の総合支所に設置し、育児・介護・障害・生活困窮など複合的な課題にワンストップで相談を受け、課題が複数分野にまたがる場合はチームで支援する13。

「ダブルケアカフェ」を開催・支援する自治体も増えてきている。ダブルケアラーはいわゆる「ママ友」のように育児に関する悩みを共有・相談する関係性の相手がいても、介護に関して共有することは難しい。同じような立場の人たちと気軽に話しができ、悩みを分かち合える場があることで、ダブルケアラーの心理的負担の軽減が期待できる。なお、地域によっては地域包括支援センターや社会福祉協議会が運営に携わり、具体的な相談ができる場にもなっている。

このようにダブルケアラー支援を推進している自治体もあるが、自治体による格差が生じているのが現状である。この解消のためには、国主導でダブルケアラー支援を進めることが望まれる。2024年4月、国民民主党は「ダブルケアラー支援法案」を参議院に提出した。同法案には、ダブルケアラーに対して国や地方自治体に必要な施策を促すことや、政府による実態調査の実施・結果の公表などが盛り込まれていたが、成立は見送られた。国民民主党は2024年12月にも同法案を再提出している。同法案の成立が議論される中で、まずはダブルケアラーに対する国民の認知度や関心が向上していくことが今後期待される。

(2)企業に求められる支援

ダブルケアラーのうち、女性の約半数と男性の9割以上が有業者である14。これらの者は仕事と介護を両立する「ビジネスケアラー」にも該当し、仕事・育児・介護というマルチタスクをこなしている実態にある。

そのため、企業に対してもダブルケアラーへの支援が求められる。近年、介護離職防止に向けたビジネスケアラー支援の必要性が認識され、経済産業省主導のもと取組みが進められている。2024年5月には改正育児介護休業法が国会で可決・成立し、2025年4月以降、育児と介護それぞれを行う職員に対して柔軟な働き方の実現や、情報提供の義務化などが企業に義務付けられることになった。

働きながら介護をする職員は、仕事に専念できない可能性を理由に低評価を付されることを避けるために、自身がビジネスケアラーであることを隠す「介護隠し」が生じやすい状況にあり、あえて年次有給休暇といった介護制度の枠外で対応していることが多い。ダブルケアラーも、育児に加えて介護も行っていることを職場に伝えることを躊躇することが予想される。男性の育児休業取得率を高める取組みなど、男性の育児参加が推進されているが、介護についても同様に女性に偏らないようにするために、男性が介護をすることが当たり前という周囲の理解が求められる。

また、育児と介護を同時に行う職員の支援に必要なのは、仕事と介護と育児の3つを両立できる体制作りである。例えば、介護休暇は対象家族1人につき1年に5日まで取得できるが原則無給で、賃金が支払われるかどうかは事業者の就業規則に依る。介護休暇を有給とすることで、取得しやすい環境づくりが期待できる。

(3)ダブルケアラーの認知度向上

大学生以下の子を持つ親を対象とした調査において、「ダブルケアという言葉を聞いたことがある」という割合は約20%に留まった15。それに対して「ヤングケアラー」は一般回答者の約52%が「聞いたことがある」という調査結果があり16、双方の認知度には乖離があると言える。ヤングケアラーはここ数年、自治体でヤングケアラー支援条例が制定されたり、メディアで取り上げられる機会が増えたりなどして認知度が向上し、支援体制も整備されつつある。

ダブルケアについても、認知度の向上と啓蒙が課題である。認知度が向上することで、「自分の状況が実はダブルケアラーだった」と気付く人が増え、声を上げていくことで社会的な課題として認識され、支援体制の整備につながる。

加えて、ダブルケアラーはヤングケアラーと切り離せない関係にある。祖父母と同居している場合、ある程度成長した子どもは、親に代わって祖父母のケアや家事などを行うことが想定される。それが「お手伝い」の域を超え、日常的になり責任や負担がのしかかり、学業や友人関係などに影響を及ぼすようであれば「ヤングケアラー」に該当するようになる。将来的なヤングケアラーの発生を防ぐためにも、ダブルケアラーへの支援が欠かせない。

(4)当事者以外の若年層および中高年層への啓蒙

現時点で存在しているダブルケアラーを支援していくことと同時に、将来的なダブルケアラーの発生を防ぎ、負担を抑制していくための取組みが必要である。若年層に対しては、将来的に自らがダブルケアに直面する可能性があることを認識しておくことが望ましい。こども家庭庁は現在、将来の妊娠を考えながら女性やカップルが自分たちの生活や健康に向き合う「プレコンセプションケア」を推進しようとしている。この中では、ライフプランを立てるうえで、出産を先送りにすることで、親の介護と育児が重なる可能性が大きくなることについて啓蒙するのも一案ではないだろうか。

そして、育児を終えてこれから高齢期を迎える世代にとっても、ダブルケアラーは決して無関係ではない。自分が十分な備えをせずに介護が必要な状況になると、子どもをダブルケアラーにしてしまう可能性があるからである。

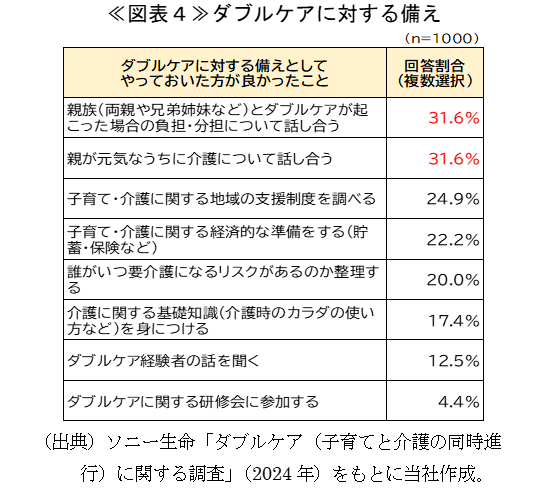

ダブルケアラーを対象とした調査結果から、ダブルケアに対する備えとしてやっておいたほうが良かったこととして、「親族(両親や兄弟姉妹など)とダブルケアが起こった場合の負担・分担について話し合う」(31.6%)と「親が元気なうちに介護について話し合う」(31.6%)を選択した割合が高かった≪図表4≫。

将来的に自分が子どもに経済的・時間的・精神的な負担を強いてしまうことを認識し、介護が必要になる前に子どもたちと話し合い、高齢期に向けた備えに取り組むことが求められる。

4.おわりに

これまで見てきたように晩産化と少子高齢化により、今後さらなるダブルケアラーの増加と負担の拡大が見込まれる。労働力確保や将来世代の負担軽減、さらには少子化対策の観点からも、ダブルケアラーに対する支援の強化が欠かせない。

ダブルケアラーの年齢層のボリュームゾーンは30代から40代だが、それ以外の若年層・中高年層も決して無関係ではない。社会全体にダブルケアラーの存在が認識され、その支援と備えを促す機運が醸成されることが求められている。