2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策②

~ベルリンのスポンジシティなど先進都市にみるグリーンインフラ実装事例~

本稿では、こうした制度整備に先行して独自の取組みを展開してきた事例として、ベルリン市のスポンジシティ構想、フライブルク市の暑熱・雨水対策統合的気候適応コンセプト、ゲッティンゲン市の情報提供・相談・支援を一体化した豪雨対策を取り上げる。これらの先進事例は、グリーンインフラの考え方を取り入れながら、各都市の特徴を活かした地域における気候変動適応策の具体化に向けた貴重な知見を提供している。制度的発展との総合的考察からは、①実践を通じた段階的な制度構築、②予防的アプローチの具体化、③多層的な支援体制の確立、④市民参加型の実装プロセス、⑤行政レベル間の協働の枠組み構築、といった適応策の実効性向上に資する進展要因が浮かび上がる。

本稿での先進都市における実装事例の分析を踏まえ、次稿ではドイツに残された課題や展望を考察しつつ、日本における気候変動適応の深化に向けた方策を探る。

【内容や取材・寄稿・講演依頼等に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(050-5473-1979、tsuzuki@sompo-ri.co.jp)までご連絡ください】

1.はじめに

ドイツでは2024年7月の気候適応法(Bundes-Klimaanpassungsgesetz:KAnG)施行に続き、同年12月には予防的気候変動適応戦略(Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel 2024:DAS 2024)が閣議決定され、気候変動適応に向けた制度的枠組みが整備された1。

本稿では、この制度整備に先駆けて独自の取組みを進めてきた自治体の事例を分析する。特に、気候変動への対応を積極的に展開してきたベルリン市、フライブルク市、ゲッティンゲン市の事例を取り上げ、それぞれの特徴と成果、課題を考察する。

2.都市レベルでの適応事例

(1)先進的な自治体による市民・企業向け気候変動適応支援制度

気候変動の影響は地域によって異なる形で現れるため、国レベルの政策だけでなく、市民や企業による地域に根差した適応行動も不可欠である。気候変動適応策の推進に向けて、一部の先進的な自治体では市民・企業向けの具体的な財政支援の取組みが始まっている。

ベルリン市は新築・既存建物への緑化支援制度を整備しているほか(後記(2)①参照)、ハンブルク市では2014年から2024年末までの屋上・壁面緑化プログラムにより費用の最大60%を補助2、ミュンヘン市でも屋上緑化に15ユーロ/㎡(総費用の50%を上限)の補助と雨水排水料の最大70%控除といった優遇措置を実施するなど3、多くの都市で独自の支援制度を展開しており、ドイツ全土の人口5万人以上の都市の約26%が屋上緑化に直接的な財政支援を提供している4。こうした緑化は、高温時の蒸発冷却効果による気温低下や雨水保持による洪水リスク軽減といった適応効果を持つと同時に、植物によるCO2吸収という緩和効果も期待し得る対策である。フランクフルト市では、2023年11月まで「フランクフルト・リフレッシュ(Frankfurt frischt auf)」プログラムを通じて、屋上緑化やファサードの緑化(壁面緑化)、雨水貯留による緑化、公共の水飲み場や遮光対策など、幅広い気候変動適応策に対して市民や企業への支援を実施し、費用の半額が助成され、400件以上が対象となった。特に、民間の住宅所有者や企業に対する新しい緑の創出へのボーナス支援は、市民による実践を促す気候変動適応策として注目される5 6。さらに、2024年からは気候ボーナス(Klimabonus)資金援助プログラムとして拡充され、2,100万ユーロの予算で、緑化に加えてソーラーシステムやバッテリー貯蔵システムなど、総合的な気候変動対策を支援している7。

また、ミュンヘン郡等が2023年5月に全国に先駆けて設立した気候基金である「Aktion Zukunft+」は、主にCO₂削減を目指すプロジェクト(緩和策)を支援対象としているが、地域の緑化など一部適応に資する内容も含まれている8。

このほかハンブルク州やコンスタンツ市、カールスルーエ市といった一部の先進的自治体でも地域気候基金が設立されている。ただし、地域気候基金は寄付やCO2オフセットへの支払いを通じ企業や市民をはじめ幅広い関係者が参画できる仕組みではあるものの9、概して緩和策の支援を主眼としており、いまだ適応策に関する取組みはこれに劣後していると言える10。しかし、2024年の気候適応法(KAnG)施行や予防的気候変動適応戦略(DAS 2024)の採択に見られるように、気候変動影響の顕在化に伴い、適応策を含む両輪的なアプローチへと徐々に重点が移行しつつあることもまた確かであろう。

(2)都市特性に応じた複合的な適応策の展開

こうした市民・企業向けの支援制度が広がりつつある一方で、ドイツでは、各都市がそれぞれの地理的・社会的特性を活かした気候変動適応策を実施している。

本項では、水循環・暑熱対策・生物多様性を組み合わせた複合的手法と部門横断的な実施体制を構築したベルリン市、暑熱と雨水管理を連動させた長期的計画を科学的知見に基づいて展開するフライブルク市、そして市民参加型の豪雨対策に関する情報提供・相談・財政支援を一体化させたゲッティンゲン市の3都市≪図表1≫を取り上げ、実装段階における具体的方策と成果を検討する。

①ベルリン市(スポンジシティ構想)

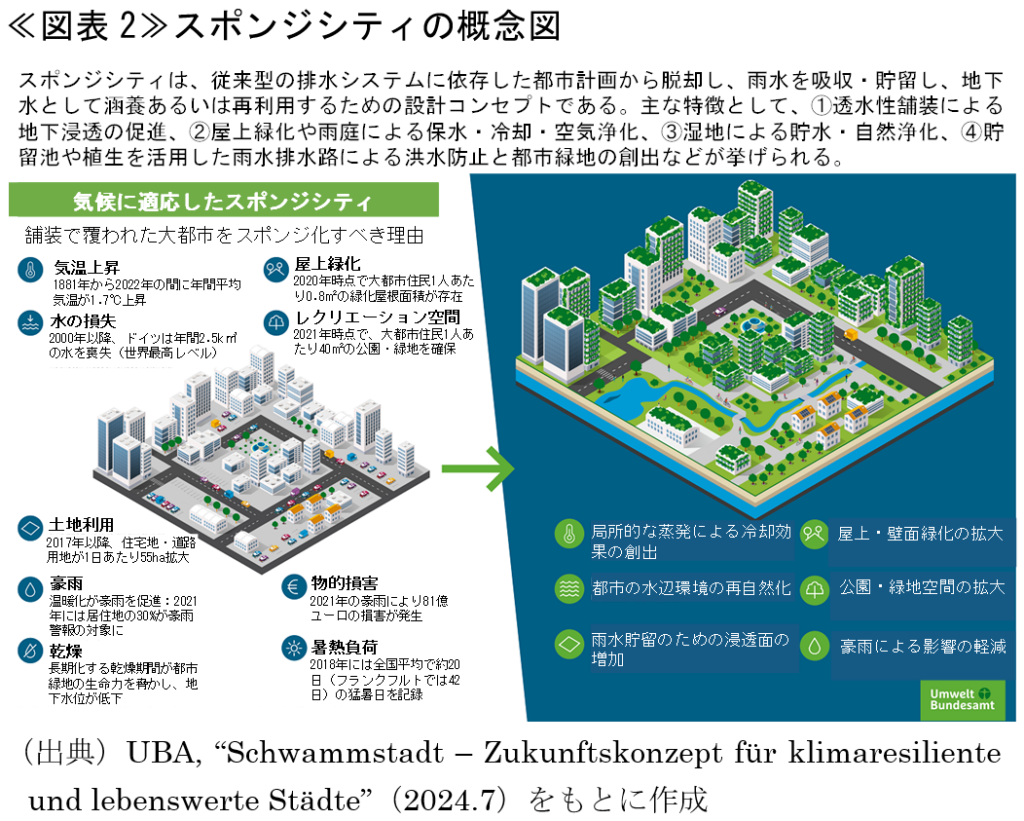

ベルリン11市は、2011年に初めて策定した「都市開発計画・気候(StEP Klima)」で気候変動適応を中心に据え、市民の生活の質の維持・向上を目的とした空間的・都市計画的取組みを開始した12。2016年7月にはこの基本計画をより具体化するStEP Klima KONKRETを策定し、建築構造や表面タイプ別の対策パッケージの開発により、近年の気候変動による熱波や豪雨の増加に対応してきた13。2017年からはスポンジシティ構想を本格的に展開し14≪図表2≫、この構想を支える組織として2018年に「ベルリン雨水機関(Berliner Regenwasseragentur:RWA)」を設立した。ベルリン雨水機関(RWA)は、ベルリン州と欧州最大の上下水道事業者であるBerliner Wasserbetriebe(BWB)等による共同イニシアチブであり、エンジニア・都市計画家・地理学者・コミュニケーション専門家からなるチームにより、行政・住宅企業・不動産所有者・都市計画者・市民向けの情報提供や技術支援を実施している15。さらに2022年には、StEP Klimaの成果とStEP Klima KONKRETの実践的経験を引き継ぐ形で、これらを戦略的空間コンセプトとして専門的に継続・発展させた包括的な気候適応都市計画「StEP Klima 2.0」が策定され16、気候変動を考慮した都市成長の在り方や、雨水管理と緑地計画を統合した対策による都市冷却の方法が示されている17。市域の多くがすでに建物や道路で覆われ、コンクリートやアスファルトによる地表面の密閉が進む中18、都市の水システムを見直し、自然の水循環を活用した都市への転換を図っている。この構想は、雨水管理に加えて、ヒートアイランド現象の緩和や生物多様性の向上等を複合的に組み合わせた総合的手法として位置づけられている19。

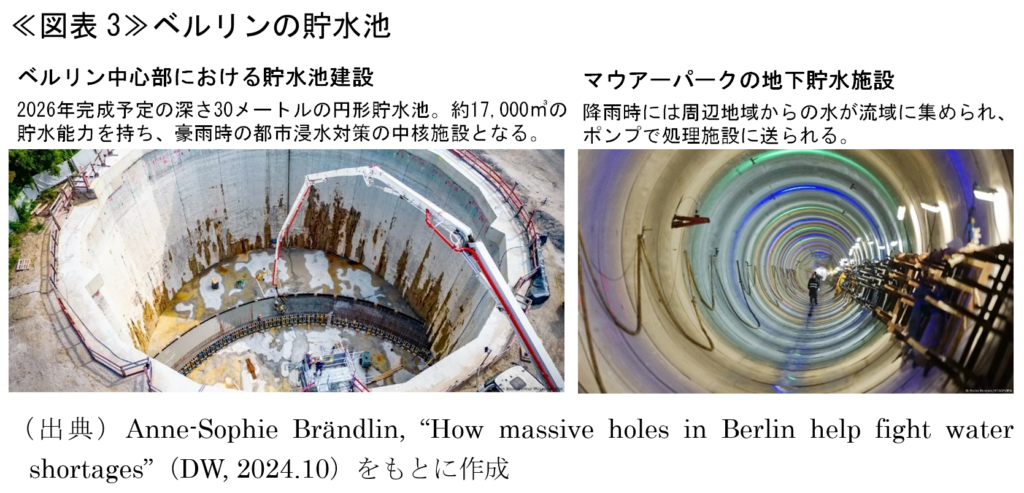

具体的には、合流式下水道に接続されている建物や敷地の面積を毎年1%ずつ削減することを目標に透水性舗装や雨水浸透施設の整備を進めており20、都市緑化による気温低減、透水性舗装による水循環改善、保水機能の強化による洪水リスク軽減を相互連携させている。市内の主要地点に建設中の大規模な地下貯水施設は、1998年の協定に基づき2025年までに約30万㎥の地下貯水空間の整備を目指す。その代表例として、2026年までに完成予定の中心部の貯水池は約1万7,000㎥の容量を持つ。これらのプロジェクトには1億4,000万ユーロが投資され、2024年時点ですでに80以上の建設プロジェクトで25万3,000㎥の貯蔵施設が完成している21≪図表3≫。

さらに、2024年1月からは屋根勾配10度以下の新築建物に対して屋上緑化を義務付け(勾配5度以下は集中的緑化、5-10度は広範囲緑化)、屋根面積100㎡超の新築建物では屋根面積の60%以上の緑化を求めている22。既存建物に対しては「グリーンルーフプラス(GründachPLUS)」プログラムを通じて、屋根面積に応じた段階的な補助(95ユーロ/㎡~)やファサード緑化との組み合わせに対する追加支援を実施している23。

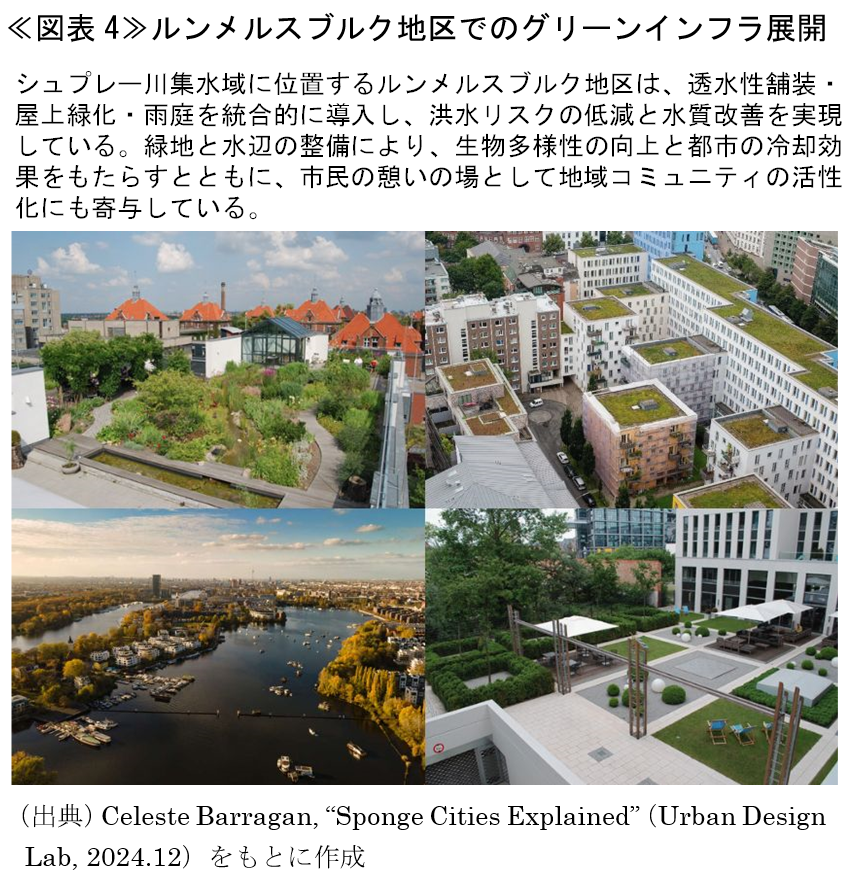

特に先進的なグリーンインフラの取組みとして評価されているのが、20年以上前に建設されたルンメルスブルク地区である。ここでは、雨水下水道を完全に廃止し、すべての建物に6~8cmの屋上緑化を施し、建物や舗装の下には80cmの土壌層を設置、さらに沼地ネットワークを通じて雨水を植生地へ誘導する自然循環システムを実現している24≪図表4≫。新規開発地区でも、Quartier 52における3つの大規模集水池の整備や25、旧テーゲル空港跡地における気候変動に強い植生を活用した蒸発床による雨水管理システムの実験など、革新的な取組みが展開されている26≪図表5≫。

これらの事例は、従来の縦割り行政の枠を超えて、水管理と都市計画を組み合わせた新たな適応手法の可能性を示している。Berliner Wasserbetriebe(BWB)によれば、スポンジシティの開発により、豪雨時に合流式下水道から未処理のまま河川等へ放流される汚水(オーバーフロー)の量が半減すると見込まれ、これにより水質改善と浸水リスク低減の両方が期待されている27。

ただし、既存建物への施策適用速度は、新築と比べ緩やかなものとなっているほか28、高密度な都市部でのスポンジシティの実現には、様々な技術的課題も存在する。第一に、透水性舗装や都市湿地などのグリーンインフラの整備・維持には多大なコストと労力が必要となる29。第二に、通常の降雨には対応できても、豪雨時には処理能力を超えて浸水する可能性があり、従来型の排水システムとの適切な組み合わせが必要となる。このため、長期的な維持管理も含めた計画的な実施体制の構築と、それを支える継続的な投資が不可欠である30。そして第三に、ベルリン市当局はスポンジシティへの完全な転換には数世代にわたる時間が必要とみる一方で、気候変動の影響は加速度的に深刻化しており、この時間的なギャップも重要な課題となっている31。

スポンジシティは比較的新しい概念であり、その効果には更なる検証が必要とされるものの、気候変動への都市の適応能力を高める有望な方策として、世界的な注目を集めている32。

欧州の場合、各国内の制度に加え、EU財源を自治体が活用できることも特色である。

ベルリン市は2021-27年期にEUの欧州地域開発基金(ERDF)から約6.8億ユーロ(国家協調融資と合わせ約17億ユーロ)の資金提供を受けており、この中で気候変動適応は重要な位置を占めている。欧州地域開発基金(ERDF)プロジェクト「Stadtklima Berlin(高解像度の建物・植生データに基づく、都市気候関連パラメーターのGIS支援モデリング)」では、気候変動適応戦略の基礎となる評価地図や30の対策提案カタログを作成した。また、欧州地域開発基金(ERDF)プログラムBENE IIでは、「生態系に基づくアプローチを考慮した気候変動への適応と防災・レジリエンス」を優先順位4として、スポンジシティの原則に基づく表面改築などに最大80%の補助率で支援を行っている。これらのプロジェクトは、科学的知見に基づく気候変動適応策の実装を財政的・技術的に支える重要な基盤となっている33。

なお、今期の欧州地域開発基金(ERDF)では、自然をベースとした気候変動対策(NbS)や生物多様性への支援が強化されており、全体予算の約5%(約6.7億ユーロ)が生物多様性枠として確保されている34。

②フライブルク市(暑熱・雨水対策の統合的気候適応コンセプト)

フライブルク市は、2018年に「暑熱に関する気候適応コンセプト(KLAK Hitze)」を策定し、都市計画において気候変動適応を考慮するための中心的な基盤としている。ライン地溝帯上部に位置する同市は、ドイツで最も暑い都市のひとつとして知られている。同市では気候変動の影響により、地域の気候条件では異例とされる34℃を超える猛暑日や20℃を超える熱帯夜が急増しており、深刻な適応課題となっている。さらに、気候変動による乾燥期間の長期化や豪雨の増加にも対応するため、「雨水に関する気候適応コンセプト(KLAK Wasser)」を策定し、暑熱対策との統合的な方策を展開している≪図表6≫。

これらのコンセプトでは、緑とオープンスペースのシステム、都市・建築構造、建築関連施策、モビリティ、水の5つの行動分野を設定し、様々な都市構造タイプに応じた対策パッケージを提示している。具体的には、シュヴァルツヴァルト(黒い森)からの冷気経路(山間部から都市部へ流れ込む冷たい空気の通り道)の保護、路面の透水化、オープンスペース(公園・広場等)の創出とそれらを生態的に連結するネットワーク化などを進めている35。特に建物緑化については、「ビルディング・グリーン(GebäudeGrün hoch³)」プログラムを通じて、屋上・ファサード・中庭の緑化に対して費用の最大50%を助成し、気候変動適応と生物多様性の向上を図っている36。

2019年2月の議会決議により、暑熱に関する気候適応コンセプト(KLAK Hitze)は専門的コンセプトとして、建設誘導計画手続きやプロジェクトの許可、都市開発の枠組み計画など、都市計画に関わるあらゆる手続きにおいて考慮することが義務付けられた37。2024年3月には、雨水に関する気候適応コンセプト(KLAK Wasser)についても都市開発コンセプトとして同様の考慮が義務付けられ、豪雨リスク管理や全市的な気候変動適応戦略との統合が図られることとなった。これらのコンセプトは2040年を目標年次とする新たな土地利用計画(FNP 2040)≪図表7≫にも反映され38、さらなる発展が見込まれている。同計画では「グリーン構造におけるコンパクトな多様性」をビジョンに掲げ、17の戦略的方向性を示す中で、気候変動対策・気候変動適応・環境保護・生物多様性の保全を都市開発の中心的な目標として位置付けている。具体的には、既存建物の高密度化を郊外への都市スプロールよりも優先しつつ、新たな建築開発においては緑地やオープンスペースの整備を並行して進めることを基本方針としている。特に、都市の高密度化に際しては、住宅・公共スペース・緑地等における高い品質基準の実現を求めており、このための財政支援プログラムの必要性も指摘している。こうした長期的な計画の策定過程では、市民との包括的なコミュニケーションを重視しており、複数の将来シナリオに基づく市民対話を実施している。気候変動適応と手頃な価格の住宅供給との両立など、潜在的な利害対立への創造的な解決策の模索を勘案している点も特徴的である39。

暑熱に関する気候適応コンセプト(KLAK Hitze)は、ドイツ都市・地域計画アカデミー(Deutsche Akademie für Städtebau und Landesplanung: DASL)都市開発賞の気候変動対策特別部門第2位および連邦環境・自然保護・建設・原子力安全・消費者保護省(BMUV)主催の「気候変動対策に積極的な自治体2019」コンペティションをダブル受賞するなど、高い評価を得ている40。フライブルク市の事例は、科学的知見に基づき、長期的視点から暑熱対策と雨水管理の相互関連性を考慮した気候変動適応の実現可能性を示している。

なお、2007年から気候変動適応に取り組んできた同市は、2011年から2013年にかけて初の適応戦略を策定して以降、環境保護局の自然保護・環境計画部門に気候変動適応マネージャーを配置し、部門横断的な対策の調整・実施を進めている。特に生活の質の高い都市の維持を目指し、フライブルク大学との研究協力を通じて科学的知見に基づく取組みを展開しており、現在は全市的な「気候変動適応プロジェクトグループ」とともに、10の重点分野での影響分析に基づく新たな気候変動適応戦略の策定を進めている(2025年3月末時点で最終版は未公表)41。

③ゲッティンゲン市(情報提供・相談・支援を一体化した豪雨対策)

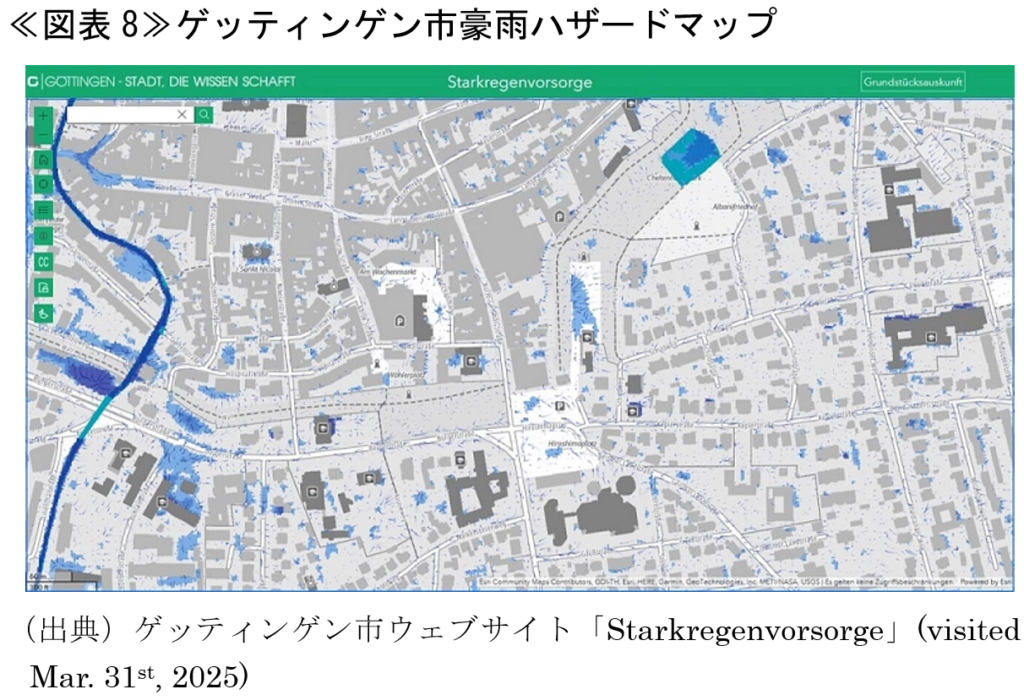

ゲッティンゲン市では、豪雨対策を「ゲッティンゲン気候計画2030(Klimaplan Göttingen 2030)」42における適応行動分野のひとつに定めており、市域全体の豪雨ハザード分析により豪雨ハザードマップを作成し、潜在的な浸水データを公表した43≪図表8≫。豪雨ハザードマップの特徴は、気候変動の影響を考慮し、将来の降雨パターン変化を反映した水文学的計算に基づいている点にある。河川の氾濫だけを想定したハザードマップと異なり、豪雨ハザードマップは主に局地的な強い降雨による表面流出水や内水氾濫に焦点を当てており、都市内の潜在的な浸水域・浸水深と表面流の経路・速度を可視化している。「豪雨(統計的に約30年に一度の頻度に相当する40-50mm/h程度の降雨)」と「異常な豪雨(統計的に約50年に一度の頻度に相当する50-60mm/h程度の降雨)」という2つの異なるシナリオに基づき作成されている44。また、市の廃棄物・上下水道事業を担う公営企業であるGöttinger Entsorgungsbetriebe(GEB)との共同プロジェクト「ゲッティンゲンを緑に ― 豪雨予防ゲッティンゲン(Gö goes green – Starkregenvorsorge Göttingen)」として体系化されたプロジェクトでは、豪雨ハザードマップによる情報提供、不動産所有者向けの個別相談サービス、対策実施への財政支援を一体的に提供している。特にゲッティンゲン気候基金(KlimaFonds Göttingen)を通じて、圧力密閉ドアや貯水槽の購入等、推奨された適応策の実施に必要な費用の60%を補助するなど、リスク情報の提供から具体的対策の実装までをシームレスに支援する点が先進的である。

本プロジェクトは年間約12万ユーロ(運営費約4万ユーロ、支援金約8万ユーロ)の予算で運営され、2024年までに1万件以上のマップ閲覧、400件以上の不動産情報提供、100件以上の現地相談実績を挙げている。利用者評価では78%がリスク意識が向上し、93%が他者にサービスを推薦すると回答するなど高い効果を示しており、その先進性と実効性が評価され、2024年に連邦環境庁(UBA)の「ブルーコンパス賞(Bundespreis Blauer Kompass)」45など3つの賞を受賞している46。中小規模都市における市民参加型の気候変動適応策の先進事例として注目されよう。

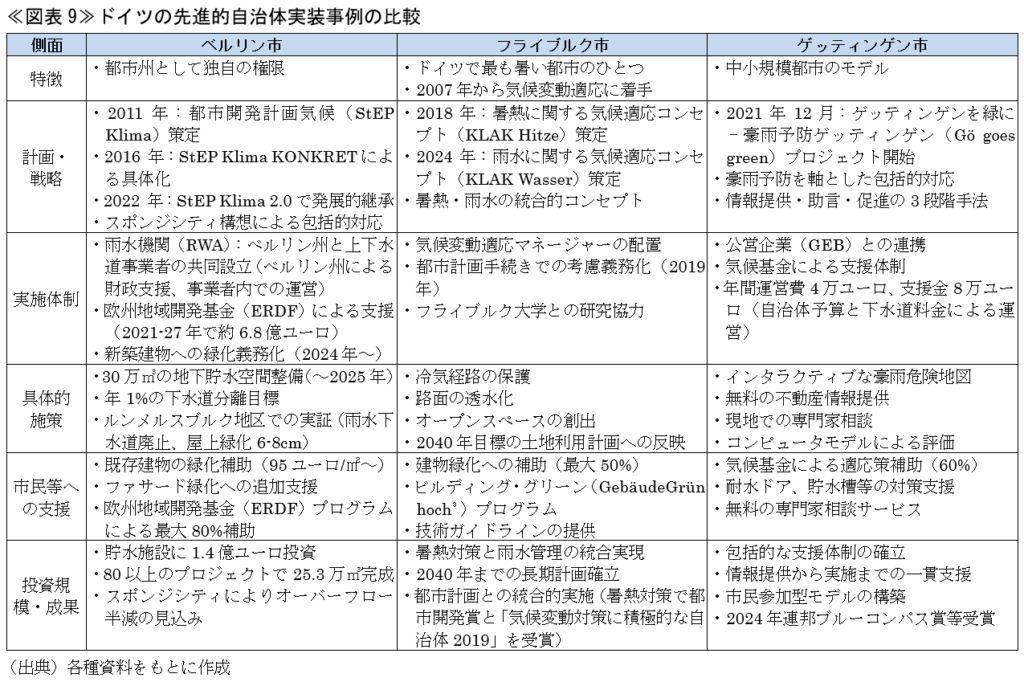

なお、≪図表9≫にこれら3都市の主な要素を整理した。

3.小括(実装からみた進展要因)

本稿では、ドイツにおける都市レベルでの気候変動適応の先進的事例を分析した。

ベルリン市のスポンジシティ構想は、自然の水循環を都市に取り入れることで、水管理と都市環境の改善を統合的に進める、従来の排水重視型都市設計から転換した先進的手法である。フライブルク市の暑熱・雨水に関する統合的気候適応コンセプトは、科学的知見に基づく長期的視点からの計画的方策を示している。そしてゲッティンゲン市の情報提供・相談・支援を一体化した豪雨対策は、市民参加型の効果的な情報提供と支援体制の構築を実現している。

これらの事例に共通するのは、地域特性を踏まえた独自の適応策の開発、科学的知見と実践的経験の統合、市民・企業参加の促進という要素である。また、ベルリン市の雨水機関(RWA)やゲッティンゲン市の公営企業(GEB)との連携など、効果的な実施体制の構築も適応策の展開を支える基盤となっている。

前稿でみた制度的枠組みと本稿の実装事例からは、①実践を通じた段階的な制度構築、②予防的アプローチの具体化、③多層的な支援体制の確立、④市民参加型の実装プロセス、そして⑤気候適応法(KAnG)による新たな協働の枠組み、という5つの重要な進展要因が浮かび上がる≪BOX2≫。

①段階的アプローチの有効性

ドイツの取組みの特徴は、まず地域レベルでの実践を開始し、そこで得られた知見と教訓を基に国家レベルの制度化を進めるという段階的なアプローチにある。2008年の「ドイツ気候変動適応戦略(Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel:DAS)」策定から2024年の気候適応法(KAnG)施行に至る過程は、現場での実践を通じて課題を特定し、それに対応する制度を整備していく過程でもあった。この背景には、ドイツにおける主要な気候変動リスクが河川氾濫など比較的限定された自然災害であり、気候変動との因果関係が明確であったことや、気候変動影響に伴う河川氾濫などの被害が頻発し、地域社会レベルでの切迫した対応が求められた社会的状況等が挙げられよう47。DASは当初、法的根拠を持たない政府方針として開始されたが、実践経験の蓄積とともに、より強固な法的基盤が必要との認識が高まり、最終的に2024年7月の気候適応法(KAnG)施行に至った。この段階的アプローチが効果的な適応政策の実装を可能にしている。

②予防的アプローチの重要性

気候変動影響への事後的な対応から予防的な対策への転換は、新たな気候適応法(KAnG)の核心部分である。これは単なる理念ではなく、リスク分析の義務付けや測定可能な目標設定など、具体的な実施手段を伴っている。特に、予防的対策の費用対効果(被害コストの約60%削減可能)を定量的に示したことは、投資の必要性について関係者の理解を得るうえで重要な役割を果たしている。

③多層的支援体制の必要性

自治体レベルでの実装における最大の課題は、人的・財政的資源の不足である。これに対しドイツでは、財政法上の制約の中でも、気候適応センター(Zentrum KlimaAnpassung:ZKA)による助言・研修や気候適応マネージャー(KlimaAnpassungsManager:KAM)の配置支援、複数の個別補助金プログラムといった多層的な支援体制を構築している。このような重層的な支援体制は、連邦レベルでの情報・研修提供、州レベルでの技術支援、自治体レベルでの実装という各階層の役割分担を明確にしながら、自治体の規模や状況に応じた柔軟な対応を可能にしている。

④市民参加と実装プロセスの透明性確保

自治体レベルでの実装事例に共通するのは、市民参加の重視と実装プロセスの透明性確保である。例えばゲッティンゲン市では、インタラクティブな地図やオンラインでの情報提供を通じて市民の意識向上を図るとともに、不動産所有者への個別相談サービスを提供している。また、フランクフルト市でも、市民や企業が参加しやすい支援プログラムの設計により、気候変動適応策の実効性を高めている。

⑤気候適応法(KAnG)による新たな協働の枠組み

気候適応法(KAnG)は、連邦・州・自治体の各層が担うべき役割を明確化するとともに、それぞれの層での取組みを支援する仕組みを整備している。特に、州による自治体支援の強化は、地域レベルでの適応策の実効性を高めるうえで重要な意味を持つ。

これらの事例は、国際的に注目されているグリーンインフラやスポンジシティなどの概念を先駆的に実装したものとして評価できる。他方で、各事例に共通する人的・財政的資源の確保や長期的な投資の維持など、残された課題も多い。

次稿48では、ドイツの気候変動適応における課題と展望を検討するとともに、日本における気候変動適応の現状と課題、そしてその深化に向けた具体的示唆を考察する。

- 前稿の鈴木大貴「2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策①~気候適応法と予防的戦略にみる制度改革と自治体支援~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.4)で経緯を詳述している。

- INTERLACE, “Green roof subsidy programme – Hamburg”(2023.7)

- Building Radar, “Green roofs in Germany”(2017.9)

- Living Architecture Monitor, “Insight Into Germany’s Green Roof and Wall Market, Trends, and Policy”(2021.9)

- UBA, “Frankfurt frischt auf – 50 % Klimabonus”(2018.1)

- なお、ドイツは世界的にも建物緑化先進国であり、主要都市では一般的に緑化投資コストの最大50%を補助対象とし、平均10-100ユーロ/㎡、プロジェクトあたり500-100,000ユーロの支援を行っている。全国の緑化屋根面積は2019年時点で約1億2,000万㎡と推定され、過去10年間で倍増している。一方、効果測定のための統一的な基準や全国的なインベントリ整備も課題となっており、多くの都市では航空写真や衛星画像、建物台帳データなど異なる手法で緑化面積を推計している(OECD, “Germany’s sponge cities to tackle heat and flooding”(2022.11))。

- フランクフルト市ウェブサイト「Förderprogramm Klimabonus」(visited Mar. 31st, 2025)

- Aktion Zukunft+ウェブサイト(visited Mar. 31st, 2025)

- 2023年6月には、ミュンヘンで地域気候基金に関する全国ネットワーキングイベントが開催され、これらの取組みについて情報共有が行われた(adelphi, “Speed-Dating mal anders: Vernetzungstreffen zu lokalen Klimafonds in München”(2023.7))。

- この傾向は連邦政府による支援プログラムにも見て取れる。例えば2008年に開始された国家気候イニシアチブ(NKI)は、連邦環境省(BMUV)が主導する気候変動対策の中心的支援プログラムであり、自治体・企業・教育機関など幅広い対象に支援を提供しているものの、その重点はエネルギー効率向上やCO2削減などの緩和策に置かれている。また、2024年11月にはNKIの一部である自治体ガイドライン(KRL)が改定され、補助金申請手続きの簡素化・迅速化が図られたが、これも主に緩和策支援の強化を目的としている(BMUV, “Neue Kommunalrichtlinie ab November 2024: Förderung wird vereinfacht und beschleunigt”(2024.10))。

- ベルリンは、ドイツの16の連邦州のひとつである都市州(Stadtstaat)であり、州としての権限と市としての機能を併せ持つ特殊な行政主体である。

- ベルリン市ウェブサイト「Stadtentwicklungspläne (StEP)」(visited Mar. 31st, 2025)、BundesBauBlatt, “Der Stadtentwicklungsplan Klima Berlin”(2012.2)

- INTERLACE, “Urban Development Plan for Climate Adaptation – Berlin”(2023.7)

- Nils Zimmermann, “Sponge City: Berlin gears up for hotter climate”(DW, 2016.7)

- 当初2年間の予定であった活動期間は2024年末まで延長され、同年12月には2025年末までの再延長が決まり、分散型雨水管理の普及を目指している(RWA, “Für Regenwasser begeistern”(2022.1))。

- ベルリン市ウェブサイト「Stadtentwicklungsplan (StEP) Klima 2.0」(visited Mar. 31st, 2025)

- UBA, “Regionale Anpassung in Berlin”(2025.1)

- 前掲注14、Thomas Breithaupt, “Berlin plans to implement climate change mitigation strategies”(Berlin Journal, 2016.8)

- 前掲注6

- 2017年のベルリン下院決議により定められた目標であり、この方針は2018年1月からBReWa-BE(ベルリンの建設プロジェクトにおける雨水排出制限に関する情報シート)を通じて具体化されている(RWAウェブサイト「Orientierungshilfe Wassersensibel planen in Berlin: Politische Ziele und Vorgaben des Landes Berlin」(visited Mar. 31st, 2025))。

- Jasmin Jessen, “SUEZ, Arup: The Firms Helping Cities Become ‘Sponges’”(Sustainability Magazine, 2024.8)

- なお、ベルリン市以外にも、ハンブルク(屋根面積200㎡超)、ミュンヘン(同250㎡超)、シュトゥットガルト(同150㎡超)、フランクフルト(延床面積500㎡超、屋根面積の50%以上)、ケルン(屋根面積500㎡超、同50%以上)、ライプツィヒ(新築の全平屋根)など、多くのドイツ主要都市で屋上緑化が義務化されている(Efeuria, “The obligation to green roofs is here”(2023.9))。

- IBB Business Teamウェブサイト「GründachPLUS – Berlins Förderprogramm für mehr Dach- und Fassadenbegrünung」(visited Mar. 31st, 2025)

- A Tale Of A Dozen Cities, “Berlin: A Sponge City (Part 1)”(2020.12)ほか

- Camille Kauffmann et al., “From swamp to sponge: Berlin harnesses rain in climate shift”(Phys.org, 2024.6)

- Bioökonomie.de, “Building sponge cities with plant islands”(2024.9)

- 前掲注21

- 前掲注25

- 特に既存建物の改修には多額の費用が必要となるため、低所得地区での対策の遅れが懸念されており、気候変動適応策へのアクセスに社会経済的な格差が生じる可能性がある(A Tale Of A Dozen Cities, “Berlin: A Sponge City (Part 2)”(2020.12))。

- Celeste Barragan, “Sponge Cities Explained”(Urban Design Lab, 2024.12)

- 前掲注25

- 前掲注29

- Alexa Pastoors, “Die Schwammstadt – Förderung Im Bene 2 Programm”(2023.11)

- BUND, “Kurzbericht: Analyse der EFRE Förderrichtlinien”(2024.5)

- フライブルク市ウェブサイト「Klimaanpassungskonzept Handlungsfeld Hitze」(visited Mar. 31st, 2025)

- フライブルク市ウェブサイト「Förderprogramm GebäudeGrün hoch³」(visited Mar. 31st, 2025)

- 前掲注35

- フライブルク市ウェブサイト「Klimaanpassungskonzept Handlungsfeld Regenwasser」(visited Mar. 31st, 2025)

- フライブルク市ウェブサイト「Das Zielszenario: Stadt weiter entwickeln – Freiburg bleiben」(visited Mar. 31st, 2025)

- 前掲注35

- フライブルク市ウェブサイト「Klimaanpassung in Freiburg」(visited Mar. 31st, 2025)

- ゲッティンゲン市ウェブサイト「Klimaplan Göttingen 2030」(visited Mar. 31st, 2025)

- Starkregengefahrenkarteウェブサイト(visited Mar. 31st, 2025)

- ただしこれらのシナリオは水文学・気象学・地形学的パラメータによる確率的統計モデルの計算に基づくものであり、再現期間は厳密に解釈せず、事象の規模や程度を理解するための目安として捉えるべきとされている。また、実際の豪雨ハザードマップでは「極端な豪雨(統計的に100年に一度以下の頻度で発生すると見込まれる60mm/h以上の降雨)」も分類されているものの、現在の分析では主に上記2シナリオが対象とされていると考えられる。

- 同賞は2011年から実施されており、豪雨対策・防災・暑熱対策・洪水対策の各分野で優れた5つの気候適応プロジェクトを表彰する。受賞各プロジェクトには2万5,000ユーロの賞金が贈られる。2024年は過去最多となる301件の応募から「Gö goes green」プロジェクトを含む5件が選出された(UBAウェブサイト「Die besten Projekte zur Klimavorsorge und Anpassung 2024!」(visited Mar. 31st, 2025))。

- ゲッティンゲン市ウェブサイト「Starkregenvorsorge」(visited Mar. 31st, 2025)

- 2000年代以降頻発する洪水被害に対する社会的問題意識の高まりが、法制化以前からの実践的取組みを後押しした要因となっている。また、ドイツでは地震・火山・台風といった自然災害が少ないため、気候変動による洪水・熱波などの影響が主要な防災課題として位置づけられやすい社会的文脈も影響していると考えられる。

- 鈴木大貴「2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策③~自然を活用した対策(NbS)の課題と日本の適応政策深化への示唆~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.4)

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。