2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策③

~自然を活用した対策(NbS)の課題と日本の適応政策深化への示唆~

本稿では、課題と展望を含むドイツの経験を踏まえ、日本における気候変動適応の現状と課題を検討する。日本では気候変動適応法施行以降、計画策定では着実な進展が見られるものの、予算・人材・体制面での制約から実効性ある施策の展開に課題を抱えている。前稿で確認したドイツの適応政策における進展要因を踏まえた日本への示唆として、①実践を通じた段階的な制度構築、②長期的視点に立った予防的アプローチ、③科学的知見に基づく定量的目標設定、④専門職配置による人材育成、⑤市民参加型の実装プロセスが挙げられる。さらにベルリン市やフライブルク市にみられる自然を活用した対策(NbS)の考え方を取り入れた都市計画・水管理・生物多様性保全を統合した分野横断的手法も、限られた資源の中で相乗効果を生み出す複合的施策であり、日本の自治体にとっても有効な戦略となり得る。ドイツの経験を参考にしつつ、日本の実情に即した効果的適応策の実装推進が求められる。

【内容や取材・寄稿・講演依頼等に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5473-1979)までご連絡ください】

1.はじめに

前稿までで、ドイツにおける気候変動適応の制度的発展と先進的な都市レベルでの実装事例を分析した。前々稿1では、2008年のドイツ気候変動適応戦略(Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel:DAS)初策定から2024年7月の気候適応法(Bundes-Klimaanpassungsgesetz:KAnG)施行に至る制度的発展、それに次ぐ予防的気候変動適応戦略(DAS 2024)の内容、自治体における適応実装の現状と課題、そして連邦政府による自治体支援の枠組みを概観した。前稿2では、ベルリン市のスポンジシティ構想、フライブルク市の暑熱・雨水統合的気候適応コンセプト、ゲッティンゲン市の包括的豪雨対策という先進的実装事例を検討した。

本稿では、引き続きドイツにおける適応政策の課題と展望を確認した後、これらの分析から得られた知見に基づき日本における気候変動適応の現状と課題を検討し、ドイツの経験からの具体的示唆を考察する。気候変動影響の深刻化が予測される中、効果的な適応策の実装に向けた方向性を探りたい。

2.ドイツにおける気候変動適応政策の課題と展望

ドイツの気候変動適応政策は、2024年7月の気候適応法(KAnG)施行と同年末の予防的気候変動適応戦略(DAS 2024)閣議決定により、予防的アプローチに基づく新たな段階を迎えている。この戦略は、気候適応法(KAnG)に基づく初の法的拘束力のある予防的適応戦略として位置づけられ、より体系的な取組みの基盤となることが期待される。しかし、目標実現に向けては以下のような重要な課題への対応が必要となる。

(1)実施体制の課題

①財政基盤の確立

自治体、特に小規模自治体での取組みの遅れに対応するため、財政支援の拡充が急務となっている。気候変動適応を連邦と州の「共同課題」とするための基本法改正が検討されており、実現すれば連邦政府からより多くの財政支援が可能となる。ドイツ地域公益事業協会(Verband kommunaler Unternehmen:VKU)は、DAS 2024の採択に際し、数世代にわたる長期的課題に対する具体的な資金調達計画の充実を求めている3。連邦環境・自然保護・建設・原子力安全・消費者保護省(BMUV)は連邦各州とワーキンググループを設置し、共同資金の要件と財政憲法上の可能性を検討しているが、2025年3月時点で長期的な枠組みは確立されていない。

②人材・組織体制の強化

専門知識を持つ人材の不足も依然として大きな課題である。気候適応マネージャー(KAM)の配置率は全国平均で12%に留まっており、特に小規模自治体での人材確保が困難な状況が続いている。

(2)実装における課題

①セクター間連携の強化

効果的な気候変動適応策の実現には、都市計画・環境・インフラ整備など複数の部門による統合的な取組みが重要である。ベルリン市やフライブルク市などの先進事例では部門横断的な手法を実現しているが、多くの自治体、特に小規模自治体では専門知識や人材の不足により、こうした統合的な取組みの実装が困難な状況にある。また、DAS 2024は7つのクラスターによる統合的アプローチを採用しているものの、こうした連邦レベルの枠組みを地域の現場に効果的に浸透させるための具体的な実施体制の構築は依然として課題と考えられる。

②既存インフラとの調整

既存インフラの更新時期との整合性確保や維持管理コストの増加への対応、既存システムとの技術的調整など、実装面での課題も少なくない。特に、長期的な視点での計画的な更新と適応策の統合が求められている。

(3)評価・改善の課題

①効果測定

気候適応法(KAnG)に基づくDAS 2024で導入された測定可能な目標の評価手法確立は重要な課題である。進捗報告書とモニタリング報告書という二つの評価体系を効果的に活用しながら、データ収集・分析体制の整備とともに、費用対効果の検証方法の開発も求められる。

②モニタリング体制

定期的な進捗確認の仕組みは確立されているものの、気候適応法(KAnG)のもとでの評価体制の調整が必要となる。特に、市民参加型モニタリングの活用や評価結果の施策への反映方法の確立など、より実効性の高い体制整備が課題となる。

③リスク評価

適応策の効果的な実施にはリスク評価が不可欠だが、具体的なリスク評価と効果分析の手法については課題が残されている。2024年5月にカイザースラウテルン・ランダウ大学(RPTU)が公表した報告書は、自治体におけるリスク評価の不足を指摘し、豪雨や熱波のホットスポット特定のためのハザード・リスクマップ作成を強く提言している4。こうした取組みは気候適応法(KAnG)に基づく地域気候適応コンセプトの策定に必須であるが、特に小規模自治体ではリスク評価の専門知識や実施体制が不足している。州や連邦レベルからの技術支援が必要とされる一方、評価手法の標準化や共通指標の開発も課題と考えられる。

(4)政治的課題

①政権情勢と法整備の継続性

2024年11月にリンドナー財務大臣(自由民主党)の解任を契機に連立政権が崩壊し、2025年2月の連邦議会選挙ではメルツ氏率いるキリスト教民主・社会同盟(CDU/CSU)が28.5%を獲得して第一党となった。メルツ氏はイースター(4月20日)までに新政権を発足させることを目標としている5。3月8日時点で予備協議は終了し、移民政策や経済政策、社会福祉に関する基本合意に達し、正式な連立交渉の段階に入っている。さらに、同月14日には緑の党との間で5,000億ユーロの「インフラ基金」設立に関する合意に達し、このうち1,000億ユーロを気候変動対策・経済変革基金に充てることを約束した6。

このような政権交代の中で、基本法改正による共同資金調達の枠組み構築や、2024年の記録的な洪水被害を受けて2024年10月に連邦環境省(BMUV)が提案した洪水防止法(Hochwasserschutzgesetz)III案など、気候変動に対応する重要な法整備プロセスの継続が焦点となる7。

②気候投資と経済再生の両立

次期政権にとって気候変動対策と経済再生の両立も重要課題となる。1,000億ユーロを気候変動対策に充てる計画は水インフラや防災関連の適応施策も含むと想定され、洪水防止法III案には好材料であるものの、この投資計画は基本法上の債務制限(債務ブレーキ)の例外として実施されるため、財政規律派からは批判も出ている8。また、資金だけでなく計画・承認プロセスの迅速化がなければ公共インフラの整備は進まないとの指摘もある9。2年連続のマイナス成長を記録したドイツ経済の刺激を意図したこの政策が、気候変動適応と経済浮揚の両立を実現できるかは今後の課題である。

(5)今後求められる対応

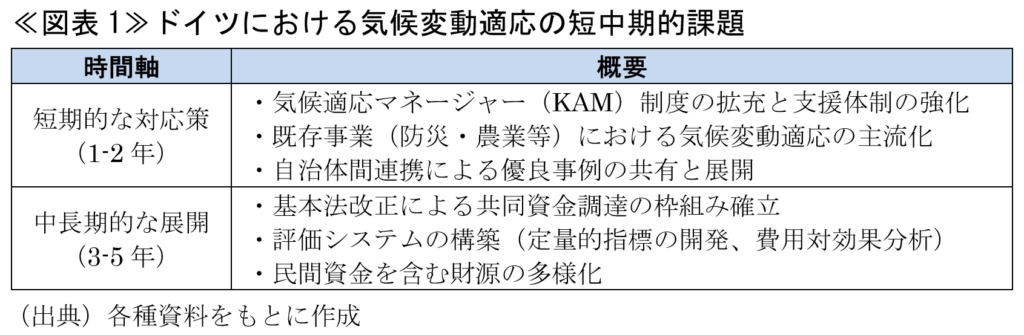

気候変動影響の深刻化が予測される中、ドイツはこれらの課題に対処しつつ、気候適応法(KAnG)が定める新たな枠組みのもとで実効性の高い適応策を実現していくことが求められる≪図表1≫。

3.日本の気候変動適応の現状と課題

本項では、ドイツにおける気候変動適応の制度的発展と実装事例から得られた知見を踏まえ、日本における気候変動適応の取組み状況と課題を検討する。ドイツと日本では行政システムや自然災害の種類・頻度が異なるものの、効果的な適応策の実現という共通の課題に直面している。

(1)適応計画策定状況

日本における気候変動適応の取組みは、2018年の気候変動適応法施行以降、計画策定の面では着実に進展している。現在、47都道府県すべてで気候変動適応計画が策定済みであり、政令市20市すべてで策定済み、さらに市区町村レベルでも317の自治体が策定を完了している(2025年3月末現在)10。

(2)実効性における課題

しかし、計画の実効性、すなわち具体的な適応策の実装と気候リスク低減の達成という観点からは、多くの重要な課題が残されている。第一に、多くの自治体で適応策のための専門予算が確保されておらず、既存事業の中での対応が中心となっている。第二に、体制面では専任の担当部署や専門職員が配置されておらず、他の業務との兼務による対応が一般的である。第三に、気候変動適応に関する専門的知見の不足により、科学的な影響評価や効果的な施策立案が困難な状況にある。

実施状況を見ると、多くの自治体で新規に地域適応計画が策定されているものの、その内容は既存施策の再整理が中心となっており、新たな適応策の導入は限定的である。既存計画を地域適応計画として位置付けるケースも見られるが、いずれの場合も計画に基づく具体的な施策の多くは、従来から実施されている事業の延長線上に位置付けられている。

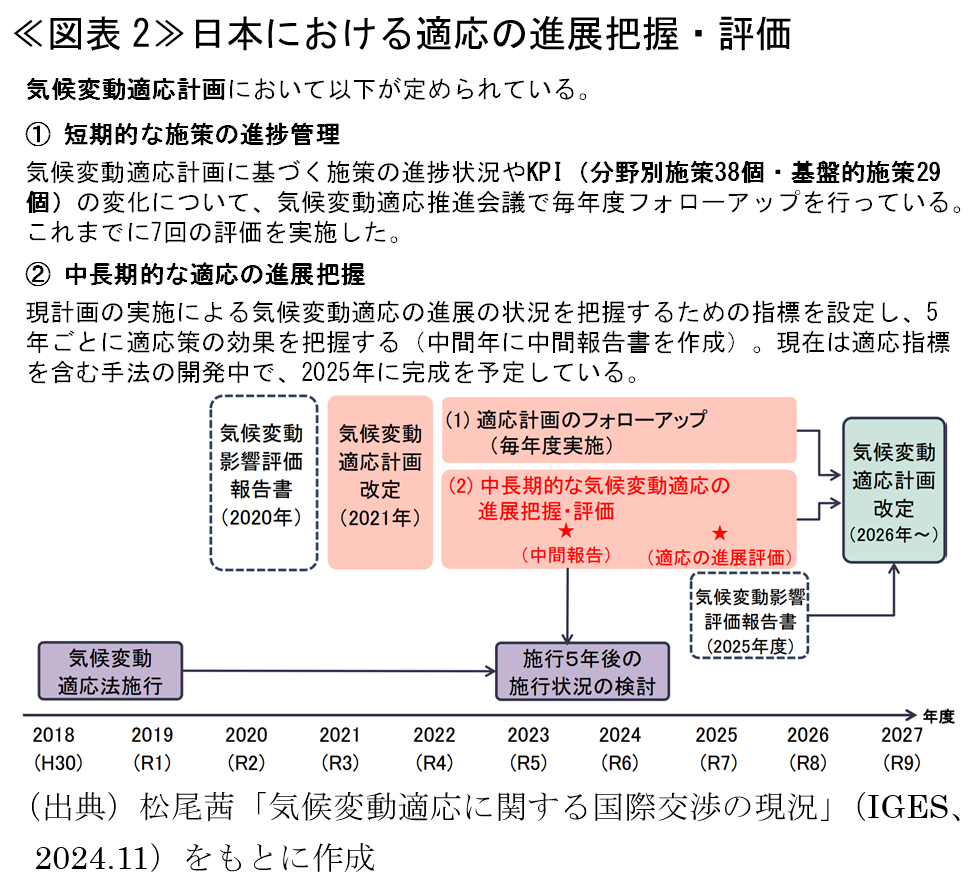

評価・モニタリングの面では、気候変動適応計画に基づく施策の進捗状況やKPI(分野別施策38個・基盤的施策29個)11について、気候変動適応推進会議で毎年度フォローアップを行っているが、多くの計画において、KPIによる進捗管理は行われているものの、適応策の効果を定量的に評価する手法が十分確立されておらず、予算的裏付けのない努力目標に留まっているケースが多い。現在、2025年度の完成を目指して適応指標を含む評価手法の開発が進められており、これにより気候リスクや脆弱性、適応能力の変化を含む、短期・中期的効果の測定が可能となることが期待される≪図表2≫12。

(3)分野別の状況

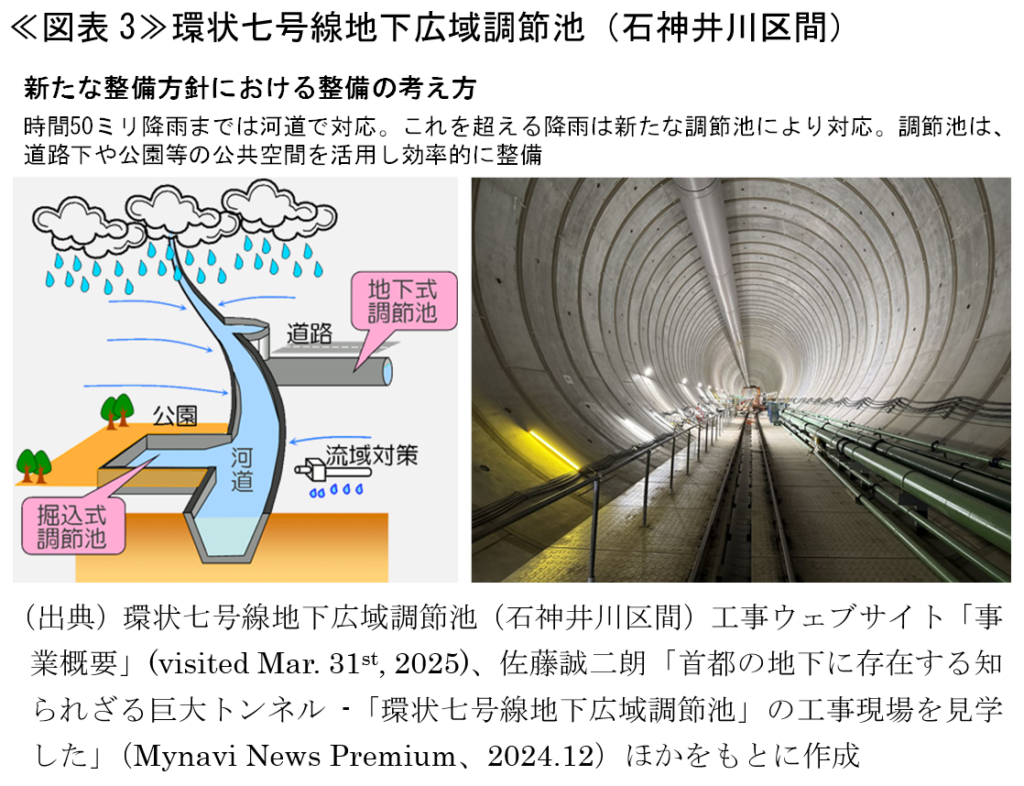

分野別に見ると、防災分野では既存の事業体系の中で気候変動の影響を考慮した対策が徐々に導入されているものの、適応策としての予算措置や体制整備は依然として不十分な状況にある。ただし、一部では大規模な適応策も計画されており、例えば東京都は2025年度、前年度比約1.5倍となる約550億円の整備費を投じて地下貯水施設の整備を進めている。環状七号線地下広域調節池を含む一連の整備により、約143万㎥の貯水能力確保を目指しており、これはベルリン市の目標(約30万㎥)の約5倍の規模となる≪図表3≫。しかし、立ち退きをめぐる住民との合意形成など、実装面での課題も顕在化している13。この状況は、ドイツの事例で見られた「気候変動適応と住民生活との調和」という共通の課題を示唆している。

暑熱対策については、一部の大都市において熱中症対策やクールスポットの整備など先進的な取組みが見られるが、多くの自治体では予算的制約から十分な対策が講じられていない。農業分野では、既存の技術普及体制や研究機関との連携基盤は存在し、高温耐性品種等の開発も進みつつあるものの、その普及や渇水対策など、気候変動への具体的な適応策は発展途上にある。また、生態系保全や沿岸域の保全など、長期的な視点での対応が求められる分野では、予算確保の困難さに加え、効果の可視化や測定が難しいことから、取組みが特に遅れている。気候変動適応という言葉と取組みをともに知っている国民の割合は2023年時点で12.7%に留まっており14、2026年度までの目標である25%達成に向けて、認知度向上も課題となっている15。

(4)先進的事例

こうした中でも、一部の自治体では先進的な取組みが始まっている。例えば埼玉県では、2018年に全国初の地域気候変動適応センターを設置し16、独自開発した暑さ指数(WBGT)計による県内28地点でのリアルタイム監視など17、科学的知見に基づく適応策の展開を進めている。また横浜市では、公園における透水性舗装の改良や農地における保水・浸透機能の向上、宅内での雨水浸透施設の設置促進など、グリーンインフラを活用した気候変動適応の取組みを多様な主体と連携しながら展開している18。ただし、これらの取組みもまだ発展途上の段階にあり、予算面・体制面での持続可能性の確保が課題と言える。

(5)今後の展開方向

今後の展開として、短期的には既存リソースの最大活用や低コストで実施可能な取組みの優先的実施が現実的なアプローチとなる。具体的には、防災・農業等の既存事業との連携強化、普及啓発活動の充実、市民参加型モニタリングの導入などが考えられる。

中長期的には、科学的知見に基づく適応策の展開に向けた支援体制の強化が必要となる。気候変動適応法に基づき設置された地域気候変動適応センターは、自治体の施策立案・実施を支援する中核的機関として期待されており、適応センターの機能強化を通じて、科学的知見の提供や技術的助言といった自治体への支援体制を今後さらに充実させていく必要がある。

一方、自治体においては、気候変動適応の専任部署の設置や担当職員の専門性向上、部局横断的な推進体制の構築を段階的に進めることが求められる。また、両者に共通する課題として、評価システムの構築や民間資金の活用など財源の多様化も重要となる。

4.ドイツから日本への示唆

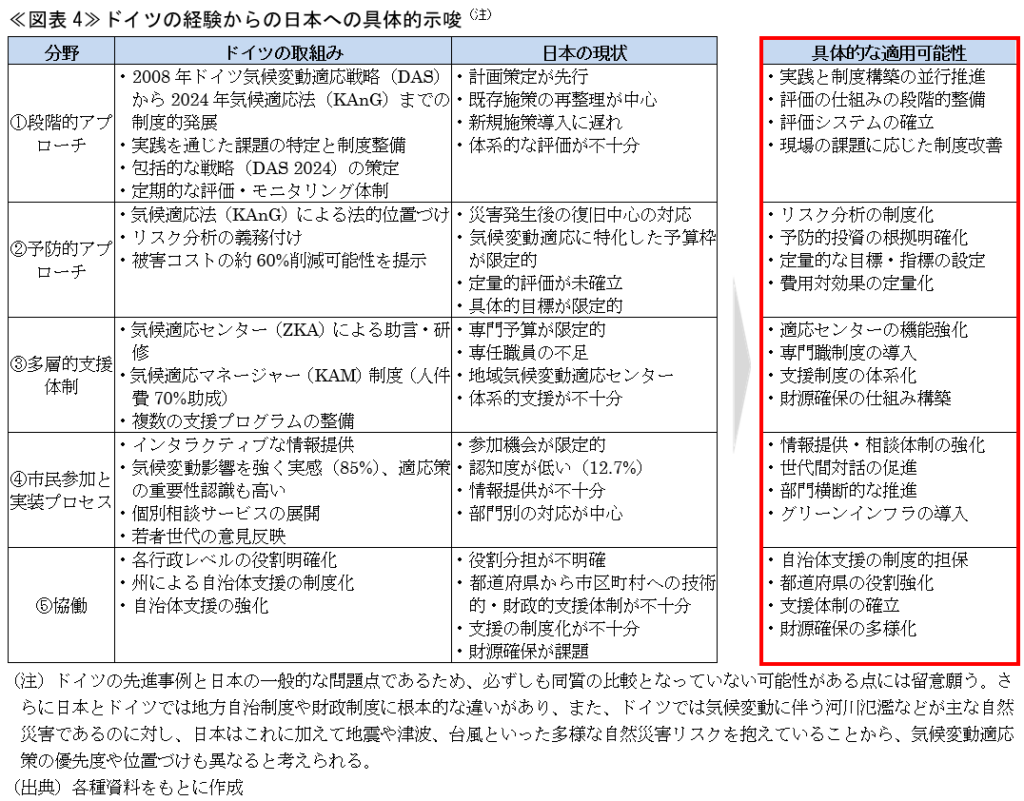

上記のような日本の気候変動適応における課題―計画策定の進展と実効性確保のギャップ、人材・財源・評価体制の制約―に対し、本稿までで確認したドイツの経験からはどのような示唆が得られるであろうか。≪図表4≫では、ドイツの取組みと日本の現状を対比しながら、具体的な適用可能性を整理した。

日本とドイツでは行政システムや自然災害の種類・頻度が異なるものの、実効性ある適応策の実現という共通の課題に直面している。特に、①実践と制度構築の並行推進、②予防的投資の根拠明確化、③適応センターの機能強化、④専門職制度の導入、⑤自治体支援の制度的担保など、ドイツの経験から得られる示唆は、日本の適応政策深化のための重要な参照点となる。

また、ベルリン市のスポンジシティ構想やフライブルク市の統合的気候適応コンセプトに見られる分野横断的手法は、都市計画・水管理・生物多様性保全を統合し、限られた資源の中で相乗効果を生み出す複合的施策である。予算・人材面での制約を抱える日本の自治体においても、効率的かつ効果的な適応策として応用できる可能性がある。

5.おわりに

三篇にわたって取り上げたドイツの経験は、気候変動適応を進める各国、とりわけ日本に重要な示唆を提供している。特に注目すべきは、①実践を通じた段階的な制度構築(現場での試行→評価→法制化→全国展開という発展プロセス)、②長期的視点に立った予防的アプローチ、③科学的知見に基づく定量的目標設定、④専門職配置による人材育成、⑤市民参加型の実装プロセスである。気候変動適応策は、専門機関の設立や財政支援の確保、行政機関を拘束する測定可能な目標設定といった制度的基盤を活用しながら、より効果的に展開することができる。

特に、各自治体の特性に応じた適応策は、単なる防災や暑熱対策に留まらず、生物多様性の向上など、より広範な環境便益をもたらす自然を活用した解決策(NbS)としての可能性を持つ。例えば都市緑化は、都市冷却と水保持機能の向上に同時に寄与し、透水性舗装は洪水リスク低減と地下水涵養を同時に実現する。自然の水循環を取り入れた水文学的な適応アプローチは、既存の優良事例を活かしつつ新たな技術開発にも取り組むことで、都市の気候変動への対応力向上と生態系の保全を両立させる有効な手段となる。

また、前稿で取り上げた先進事例でさえ、フライブルク市のように気候変動適応への着手から実装まで10年以上を要していることは、気候変動適応を組み込んだまちづくりには、制度的・技術的な準備に加え、長期的な視点での計画立案と段階的な実装プロセスが不可欠であることを示唆している。この点は、自然災害リスクが多様化・激甚化する日本においても、自治体レベルでの実効性ある適応策の実現に向けた重要な参照点となろう。

日本においても、ドイツの経験を参考にしつつも、地理的特性や行政構造の違いを考慮した独自の適応アプローチの構築が進むことに期待したい。

- 鈴木大貴「2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策①~気候適応法と予防的戦略にみる制度改革と自治体支援~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.4)

- 鈴木大貴「2050年を見据えたドイツの気候変動適応政策②~ベルリンのスポンジシティなど先進都市にみるグリーンインフラ実装事例~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.4)

- VKU, “Klimaanpassungsstrategie – VKU: Wichtiger Schritt, Finanzierungsplan fehlt”(2024.12)

- なお、連邦・州政府に対しては、建物やインフラを含めたあらゆる分野での気候リスク評価の法的枠組みの整備を求めている(Carolina Kyllmann, “German municipalities urgently need climate risk assessments and protection plans – report”(Clean Energy Wire, 2024.5))。

- Andreas Rinke et al., “Germany’s Merz and SPD clear first hurdle to forming coalition”(Reuters, 2025.3)

- Sören Amelang et al., “Merz reaches deal on infrastructure fund by promising Greens €100 bln for climate action”(Clean Energy Wire, 2025.3)

- 洪水防止法III案は、自治体による豪雨予防・管理のための地域コンセプトの策定義務化や、インフラ整備における洪水対策要件の明確化などを定めている。国家洪水防止計画(NHWSP)や自然を活用した気候変動対策行動計画(ANK)と連携し、予防的な洪水対策の強化を図るものである(BMUV, “BMUV Informationspapier zum: Hochwasserschutz Hochwasser: vom Jahrhundertereignis zur neuen Realität”(2024.10)、BMUV, “Referentenentwurf eines Gesetzes zur Verbesserung des Hochwasserschutzes und des Schutzes vor Starkregenereignissen sowie zur Beschleunigung von Verfahren des Hochwasserschutzes: Hochwasserschutzgesetz III”(2024.10)ほか)。

- Benjamin Wehrmann, “Q&A: Germany’s new €500 bln fund – What’s in it for climate and energy?”(Clean Energy Wire, 2025.3)ほか

- Dan Hirschfeld, “Germany’s billions in funds not enough to fix infrastructure”(DW, 2025.3)

- 気候変動適応情報プラットフォームウェブサイト「地域気候変動適応計画一覧」(visited Mar. 31st, 2025)

- プロセス指標として、「気候変動適応法第12条に基づく地域気候変動適応計画を策定した都道府県・政令指定都市数(基盤的施策KPI、環境省)」、アウトプット指標として、「高潮浸水想定区域を指定している都道府県数(自然災害・沿岸域分野KPI、国土交通省)」等が挙げられ、アウトカム指標は設定されていない。

- 環境省ウェブサイト「気候変動適応計画/フォローアップ」(visited Mar. 31st, 2025)、気候変動適応推進会議「気候変動適応計画における気候変動適応の進展把握・評価に係る中間報告書」(2024.3)

- 奥野斐「豪雨被害から東京守れ 首都の地下に「人工河川」構想 都が整備中の調節池と東京湾をつなぐ、巨大工事計画」(東京新聞、2025.2)

- 一方、ドイツでは2022年の調査で回答者の85%が気候変動の影響をすでに強く認識しており、気候変動への適応と保護への対策の重要性への意識も高い(BMUV, “Umweltbewusstseinsstudie: Mehrheit der Deutschen hält Anpassung an bereits deutlich spürbare Klimakrise für notwendig”(2023.8))。

- 気候変動適応推進会議「気候変動適応計画における気候変動適応の進展把握・評価に係る中間報告書」(2024.3)

- 埼玉県環境科学国際センター「昨年、温暖化対策の新しい法律として、気候変動適応法(適応法)という法律が出来たと聞きました。どのような内容ですか?」(2023.1)

- 中村瞬「暑さ指数の測定装置、独自に開発 熱中症対策にかける県職員の熱意」(朝日新聞、2024.6)

- 横浜市「気候変動に適応したグリーンインフラの活用」(2024.7)ほか

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。