現実味を増す複合災害への備え

複合災害は、東日本大震災での地震、津波、原子力災害という複合的な被害の発生をはじめ、過去にも多くの実例があり、今後も繰り返し直面する可能性が高い現実の問題である。災害が同時または連続して発生すると、被害が拡大し対応も複雑化するため、従来の単独災害対策の「切り貼り」では十分に対応できない。

事前の具体的なシナリオと資源配分の検討が不可欠となる。国土強靭化のもとで、国や自治体の対策は高度化しつつあり、先端技術の活用も進んでいる。今後は、気候変動や社会経済システムへの影響も含めた、より広範な複合災害リスクへの備えが重要となる。企業においても、複合災害を自ら想定し、国や自治体の知見を取り入れつつ、リスク対応力を高めていくことが望まれる。

1.複合災害への備えが本格化しつつある

本年3月、異なる災害が同時または連続して発生する「複合災害」を取り上げた国の提言や報告が相次いで公表された。

国土交通省は3月28日、「能登半島での地震・大雨を踏まえた水害・土砂災害対策のあり方について 提言(案)1」を公表した。これは、昨年1月の能登半島地震の後、同年9月の大雨によって発生した複合災害を教訓として作成されたものであり、被災地の脆弱性を考慮した災害対策の強化方策が示されている。

同日に内閣府から公表された「首都圏における広域降灰対策ガイドライン2」は、社会・経済機能が集中する大都市圏への広域降灰災害に関する初の実践的な対策指針である。「複合災害」という用語自体は降灰後の土石流発生などへの言及で登場するに過ぎないが、降灰後の降雨による都市型水害発生リスクへの対応をはじめ、降灰と他の災害や社会経済システムとの複合的な影響を考慮した対策の考え方が提示されている。

さらに、3月31日、南海トラフ巨大地震の被害想定等に関する報告3が中央防災会議から公表され≪BOX≫、マグニチュード8クラスの地震が時間差をおいて発生する、いわゆる半割れケースの被害想定量と事前防災による被害軽減効果が初めて具体的に示された。地震からの復旧・復興期間に台風等の自然災害が発生した場合の複合的な影響や原子力災害との複合災害にも言及されており、注目すべき内容となっている。

2.複合災害は“現実の問題”であって“想定外をなくすための仮想の産物”ではない

かつては、複合災害への備えというと、過剰反応やオーバーマネジメントと評されることもあった。複合災害に関する風向きが変わってきた理由を分析する。

(1)発生事例が想像以上に多い

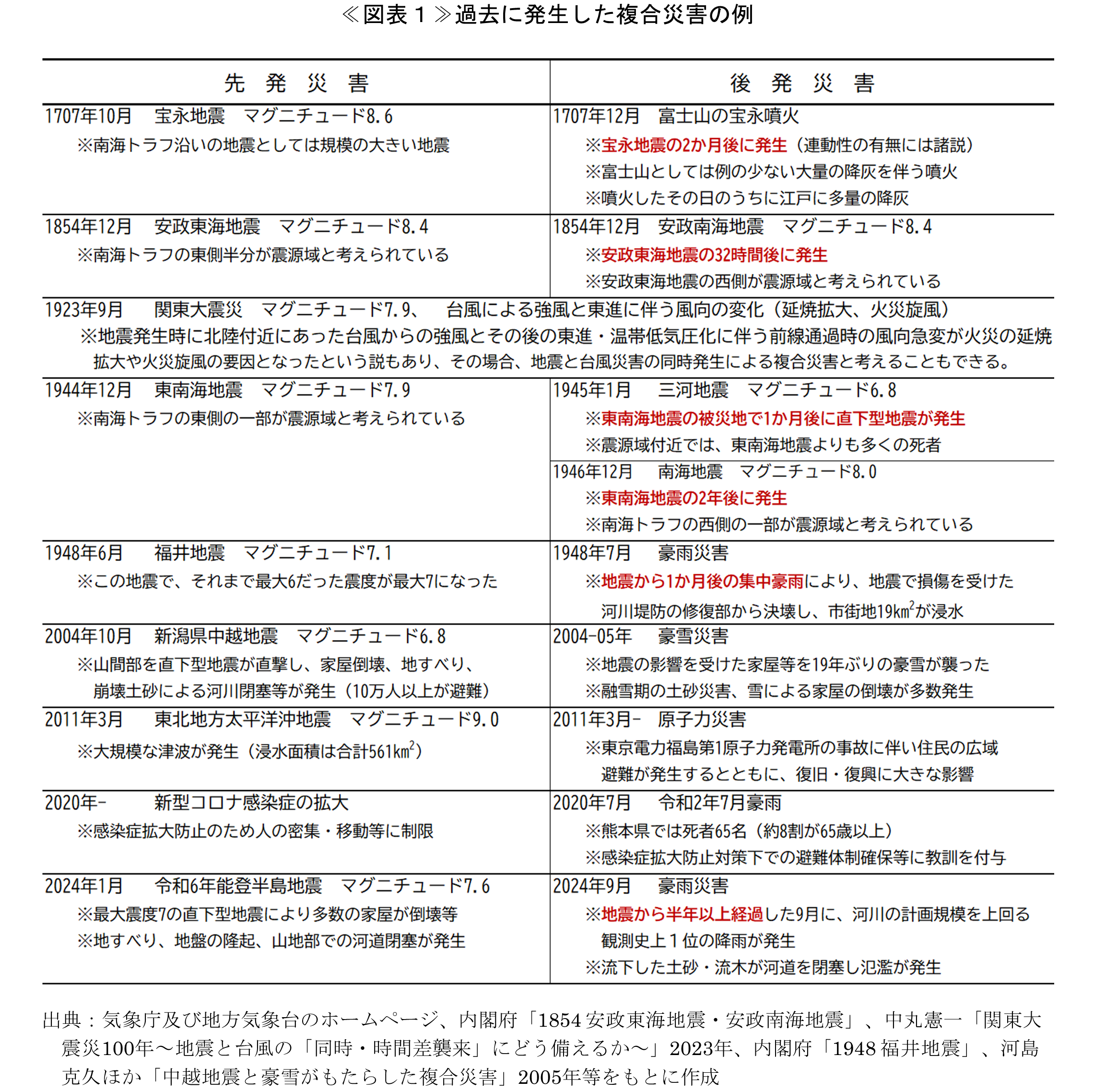

複合災害の事例として、近年では、東日本大震災での地震・津波災害と原子力災害、令和2年7月豪雨(熊本豪雨)での新型コロナ禍と豪雨災害、上記1で触れた昨年1月の能登半島地震とその後の豪雨災害などが記憶に新しい。それらに関する報道や調査報告を通じて、複合災害は“現実に起きる災害”という認識が広まったことが、複合災害への見方を変える要因となった。

当然ながら、それ以前にも多くの複合災害が発生している≪図表1≫。その重要性が認識されたのは、1948年の福井地震だとされる。震度6の直下型地震による建物の倒壊や火災に加え、1か月後の豪雨によって、地震で緩んだ山間部の斜面が土砂崩れや土石流を起こし、応急工事済みの河川堤防が決壊して約2万8千戸の家屋が流失・浸水した5。

南海トラフでは、大規模な地震が1日~2年という間隔で連続発生した例が、ここ200年の間に2度あったことが知られている6。同じ南海トラフ沿いの地震である1707年宝永地震では、地震発生の約2か月後に富士山が噴火し、江戸への降灰による新田の荒廃など社会・経済に大きな影響を与えた。

複合災害はこれからも繰り返し直面する可能性の高い、現実の問題である。

(2)既存の災害対策の“切り貼り”では複合災害に対応できない

複合災害の場合、被害の発生シナリオが単独災害の場合と比べて格段に多様化するため、従来の災害対策を組み合わせるだけでは対応が難しい。そのことが先行事例から明らかになってきたことも、複合災害への備えの重要性が認識され始めた理由の1つだと考えられる。

複合災害では、①被害が拡大し、②対応が一層難しくなる7。①については、たとえば、強い地震で建物やインフラが損傷した状況では、通常であれば深刻化しない程度の雨や風でも被害が拡大する可能性がある。火山噴火による降灰でも、除灰作業の前に降雨があると、下水管の閉塞などによって内水氾濫の危険が増す。複合災害は稀な災害の組み合わせに限らず、特に大規模な災害が発生した後は複合災害へ移行する確率が格段に高まる。したがって、想定すべきシナリオは多岐にわたり、現場の知見と技術力を伴った柔軟な想像力が求められる。

②に関しては、先発災害への対応中に後発災害が発生すると、限られた人材・物資などのリソースの投入先や優先順位を即座に見直す必要がある。事前の具体的なシナリオ想定とシミュレーションがなければ、対応は混乱を極めることになる。

(3)国土強靭化のもとで国・地方の災害への備えが加速した

2013年以降、国土強靭化での事前防災・減災、迅速な復旧復興などの方針のもと、国や自治体では災害シナリオの作成と被害想定、対策の検討といった取組みが加速した。こうした取組みが一巡し、防災対策がより高度かつ実践的なフェーズに移行するための基盤が整いつつあることも、複合災害への備えが本格化した背景の1つである。上記1で取り上げた提言・報告は、2026年度中ともいわれる防災庁設置に向けた動きとともに、自治体レベルの取組みを後押しすると考えられる。

また、災害の発生予測や被害想定、災害発生後の状況把握・解析、早期の復旧支援といった場面で、リモートセンシング、ドローンなどのロボティクス、AIといった先端技術の導入が進んでいる。今後、複合災害に関するシナリオ作成や社会・経済的影響の予測、対策の最適化といった場面でも、そのような先端技術の活用が期待される。

3.備えるべき複合災害の選定には技術力と想像力が求められる

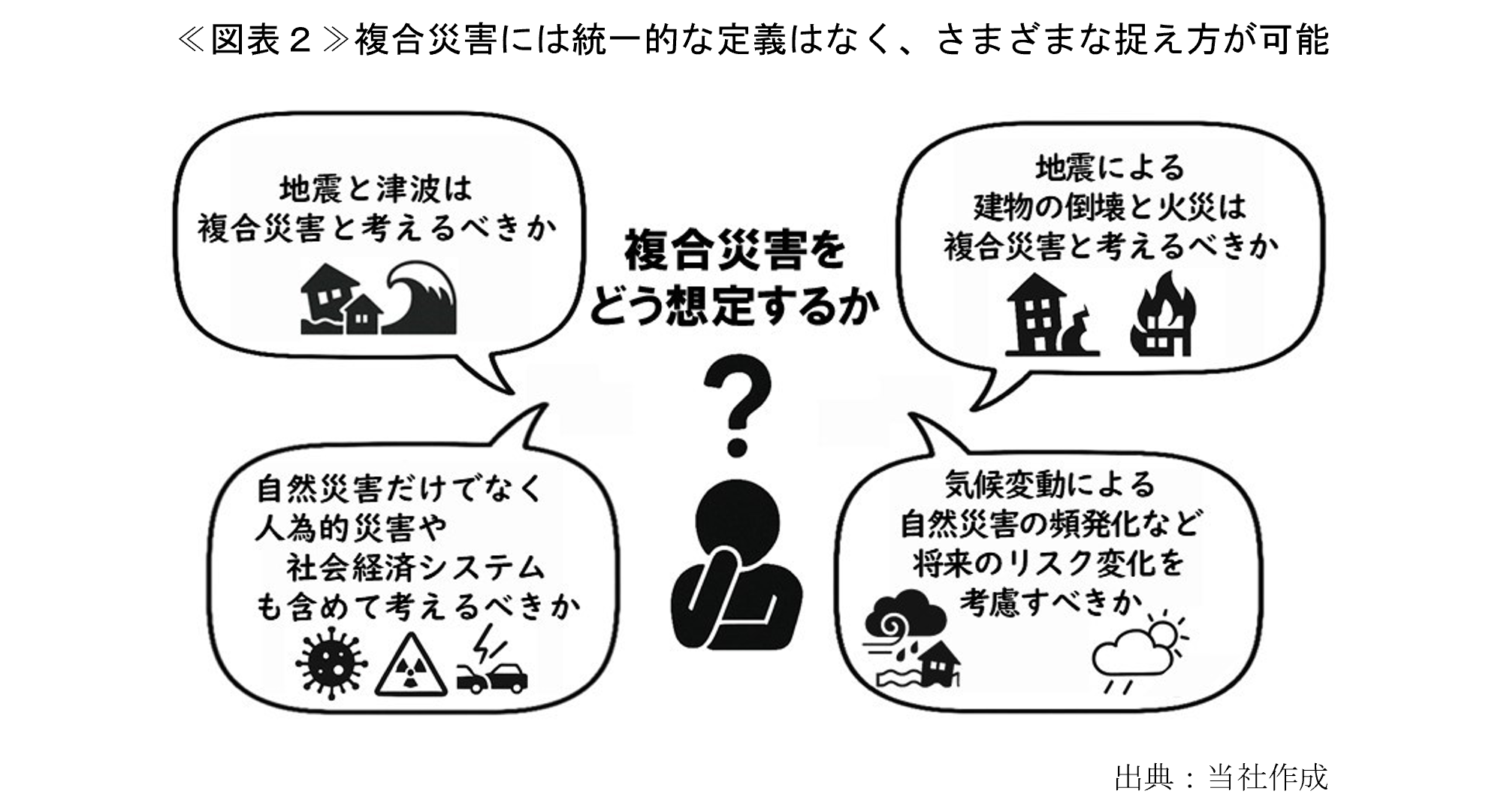

複合災害は異なる災害が同時または連続して発生するという一見シンプルな概念だが、いざ実際に検討を始めてみると、その定義を含めて対象とする災害の絞り込みは容易でないことに気づく。実際、文献や各種計画でも、複合災害の捉え方は様々であり、統一的な定義は存在しない。

例えば、地震とそれに伴う津波を、別々の災害とみなして複合災害に分類しているケースもあれば、一連の地震災害とみなして複合災害には含めないケースもある。地震による建物の倒壊と火災、地震と液状化、本震と余震などについても、複合災害と捉えるべきか否かの議論がある8。しかし、このような違いは、対策対象地域の地理的特性や検討の目的等によって災害の捉え方や整理の仕方の妥当性が異なることに起因する。ケースごとに最適解は異なり、絶対的な正解は存在しない≪図表2≫。

また、先行事例では自然災害同士の複合災害の想定が主流だが、実際には、上記2で取り上げた新型コロナ感染症拡大下で発生した豪雨災害のように、被災状況下での人為的災害や社会・経済機能の低下が被害を拡大させるケースもある。今後は、気候変動に伴うリスク変化のような新たな時間軸を加味することを含め、より幅広い範囲の複合影響を考慮した複合災害シナリオの想定と対応が課題になるだろう。

以上を考慮すると、複合災害には膨大な組み合わせが存在する。真に備えるべきリスクを見極めるには、高い技術力と想像力、そして時間・労力が必要になる。

4.企業における複合災害への備え

企業のBCP(事業継続計画)策定率は、2013年から2023年の10年間で、大企業は54%から76%、中堅企業は25%から46%へと着実に向上した9。気候変動に伴う自然災害の頻発化や激甚化が懸念されるなか、物理的リスクや移行リスクへの対応も、リスクマネジメントにおいて重要性が高まっている。とりわけ大企業を中心に、気候変動リスクに加えて生物多様性リスクへの対応も進展を見せており、企業のリスクマネジメントは量的な向上に加えて、質的にも高度化しつつある。

一方で、単独災害への備えだけでは対応が難しい複合災害については、なお検討の余地が大きい。特に、国や自治体による想定は、公助・共助の範囲にとどまることが多いため、自助による対応が求められる企業にとっては、より主体的かつ実践的な備えが必要となる。

たとえば、2011年にタイで発生した洪水では、現地の工場の操業停止が世界的なサプライチェーンの寸断に波及し、日本国内の生産活動にも複合的な経済的被害をもたらした10。この事例は、東日本大震災によってサプライチェーンの脆弱性が顕在化したことに続き、サプライチェーンリスクの重要性を再認識させる契機となったため、多くの企業で認識されている。

こうした、サプライチェーンという共通要因とは別に、個々の企業の立地や設備、事業内容などに起因して、災害が連鎖するケースもある。2018年の西日本豪雨では、豪雨により河川が氾濫して工場が浸水し、溶解炉が爆発11。その結果、高温の飛散物が発生し、周辺住宅が火災に見舞われるという複合災害が発生した12。このような災害シナリオを、自治体が事前に想定することは難しく、企業自らが想像力をもってリスクを把握し、備える必要がある。

複合災害リスクの存在が認識されていたとしても、自然災害だけでなく人為的な災害も含めて網羅的かつ具体的に想定し、複合的な影響を予測したうえで、必要な対策を講じているという企業は少ないのではないか。

今後は、複合災害対策に関する国・自治体からの情報や知見も活用し、多様な災害リスクの複合影響という視点から、企業としてのリスク対応力を一層高めていくことが期待される。

- https://www.mlit.go.jp/river/shinngikai_blog/kentoukai/noto_kentoukai/dai02kai/pdf/05.pdf

- https://www.bousai.go.jp/kazan/shiryo/pdf/honbun.pdf

- 中央防災会議南海トラフ巨大地震対策検討ワーキンググループ「南海トラフ巨大地震対策について(報告書)」令和7年3月

- 一部の報道では、今後30年以内に約80%の確率で起きるとされる南海トラフ巨大地震の新たな被害想定が公表され、最大約29万8000人が死亡する見込み、といった記載がみられる

- 国土交通省国土技術政策研究所プロジェクト研究報告「超過外力と複合的自然災害に対する危機管理に関する研究」2020年

- 先発地震と後発地震で強震や津波による被害域の大半が異なる場合(災害が同一地域内で連続するとはいえない場合)も、復旧・復興への人材・物資等を先発地震の被災地へ集中させる中で後発地震が起きた場合、限られた資源投入の優先順位付けの変更を余儀なくされるなど、対応戦略の大幅な見直しが求められ、複合災害特有の困難な問題に直面することになる。

- 中林一樹ほか「日本における複合災害および広域巨大災害への自治体対応の現状と課題」2009年

- 東京消防庁「地震時における災害の複合化を考慮した消防防災対策の在り方」2023

- 内閣府「平成25年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」、「令和5年度企業の事業継続及び防災の取組に関する実態調査」

- 国土交通省「浸水被害防止に向けた取組事例集~社会経済被害の最小化の実現に向けて~」2017年

- 消防庁「危険物等に係る事故防止対策の推進について」平成30年11月によれば、水蒸気爆発と推定されている。

- 北後明彦「浸水を背景とするアルミ工場の爆発・火災による周辺地域の被害と避難状況」2019年

PDF:1MBMB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。