生物多様性クレジットと自然資本市場④

~政策と企業実践から見える日本型モデルの可能性~

日本でも2024年3月の「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」策定等を背景に生物多様性クレジット市場形成への期待が高まりつつある中、2025年7月9日には「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」案の公表により、生物多様性・自然資本の価値取引を見据えた価値評価に関する検討の道筋が示された。しかし、具体的な制度設計にあたっては、政策的背景・既存制度との関係・企業の実践事例・国際的動向といった幅広い要素の検討が必要となる。本稿では、日本における生物多様性クレジット関連の状況を確認したうえで、その下地となり得る政策や企業実践に海外事例を交えて将来を展望する。

日本では里地里山や森林・海洋国家・都市環境といった独自性を活かした市場形成の可能性が想定されるとともに、今後5年間の取組みの成果と国際的な議論の動向が、当該市場による持続可能な経済社会実現への貢献度を左右すると考えられる。

【内容や取材・寄稿・講演依頼等に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(050-5473-1979、tsuzuki@sompo-ri.co.jp)までご連絡ください】

1.はじめに

生物多様性クレジットは、生物多様性の保全・回復に貢献するプロジェクトによって創出される価値を定量化し、取引可能な形にする新たな市場メカニズムである。既にイギリスの生物多様性ネットゲイン(BNG)制度など、一部の国では法令に基づく実用化が進んでいる1。EUも2025年7月7日に「自然クレジットロードマップ」を公表し、2027年までに市場構築する方針を示した2。

日本でも、2022年12月の生物多様性条約第15回締約国会議(CBD COP15)で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組(KM-GBF)」を踏まえた2023年3月の「生物多様性国家戦略2023-2030」3策定、特に2024年3月の「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」4策定を背景に、生物多様性クレジット市場構築への期待感が高まりつつある。

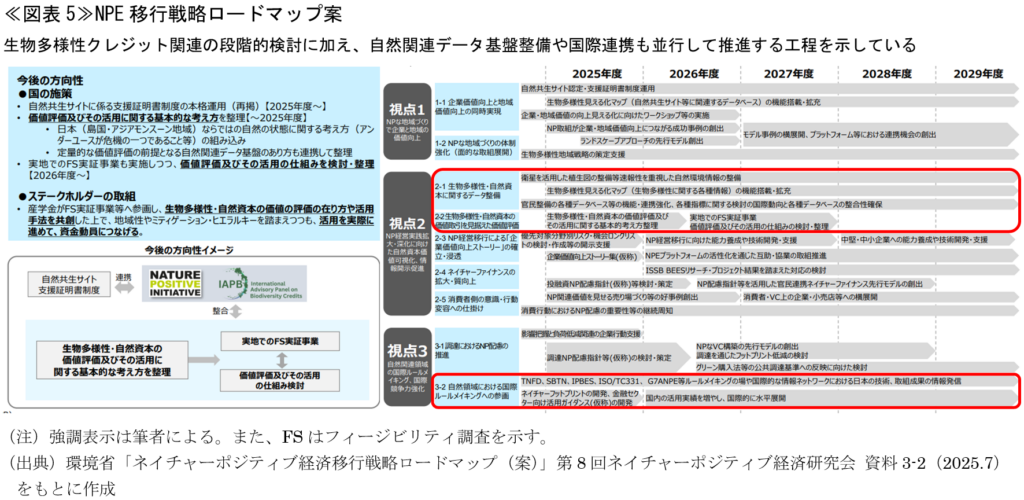

こうした中で、2025年7月9日には環境省が「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(2025-2030年)」(以下「NPE移行戦略ロードマップ」)案を公表し、生物多様性・自然資本の価値取引(すなわち生物多様性クレジット)を見据えた価値評価について段階的に検討する基本方針を示した5。

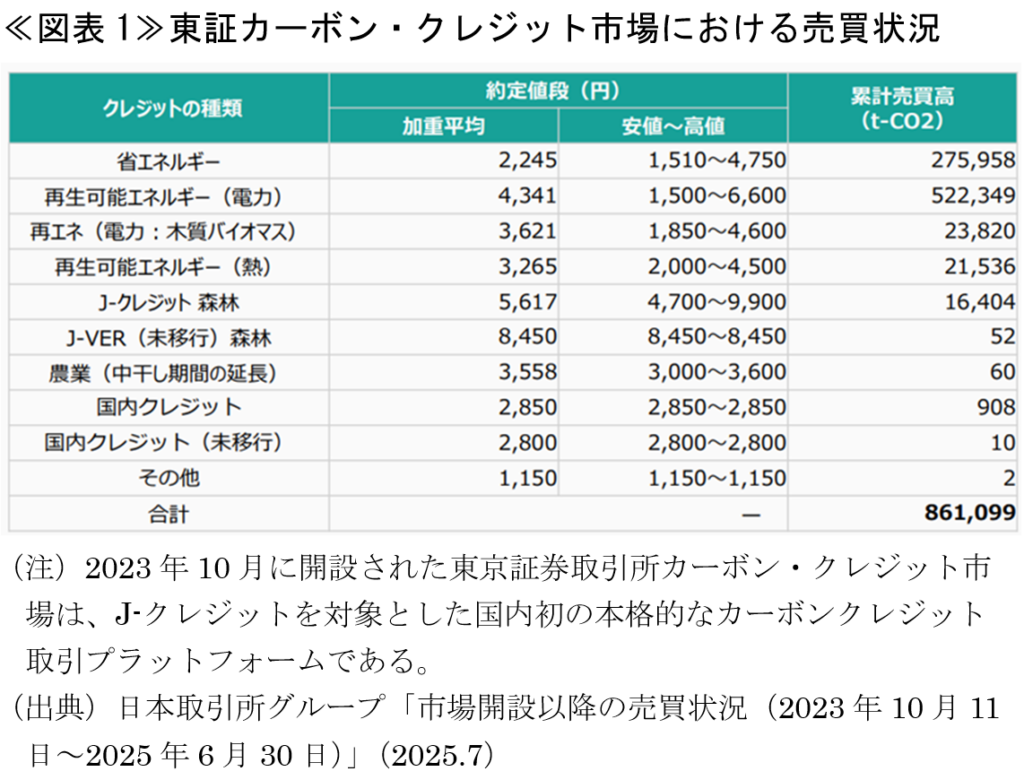

とは言え、日本では先行するカーボンクレジット市場自体がまだ取引量の少ない初期段階(東証市場における2025年6月末時点の累積取引量約86万t-CO2≪図表1≫、同年5月末時点の取引額30億円程度)にある中6、生物多様性クレジット市場の形成は構想・計画段階に入ったに過ぎず、検討課題は山積している。

以下では、NPE移行戦略ロードマップ案も踏まえつつ、制度の具体化に向けて検討すべきこれらの政策的背景・関連施策・企業実践・国際動向等を分析し、今後の方向性に肉付けを試みる。

具体的には、後記2で日本における生物多様性クレジットの政策的位置付けと制度基盤を整理し、後記3で将来的な生物多様性クレジット創出の下地となり得る日本企業等の先駆的取組みを紹介する。後記4では、生物多様性クレジットの前提となる自然・生物多様性の価値評価・取引手法の類型を概観したうえで、海外事例から得られる示唆を分析し、後記5で日本での制度設計の課題と展望を考察する。特に、日本の国土の約3分の2を占める森林における生物多様性保全にも着目する。

これらの分析を通じて、わが国における生物多様性クレジットの展望はもとより、自然・生物多様性価値の見える(可視)化や経済評価などをキーワードに、ネイチャーポジティブ経済移行の現在地と可能性に関する俯瞰的な視座の提供も目指したい。

2.日本における政策的位置付けと制度基盤

NPE移行戦略ロードマップ案では生物多様性クレジットに向けた基本的な検討工程が示されたが、具体的な制度設計にあたっては、その政策的な経緯を整理し、関連する諸制度・施策との関係を体系的に把握することが重要と考えられる。

本項では、2023年3月の生物多様性国家戦略から今般のNPE移行戦略ロードマップ案に至る政策展開を振り返るとともに、各省庁による制度基盤整備の現状を概観する。

(1)政策的基盤

①生物多様性国家戦略2023-2030:政策的根拠の確立

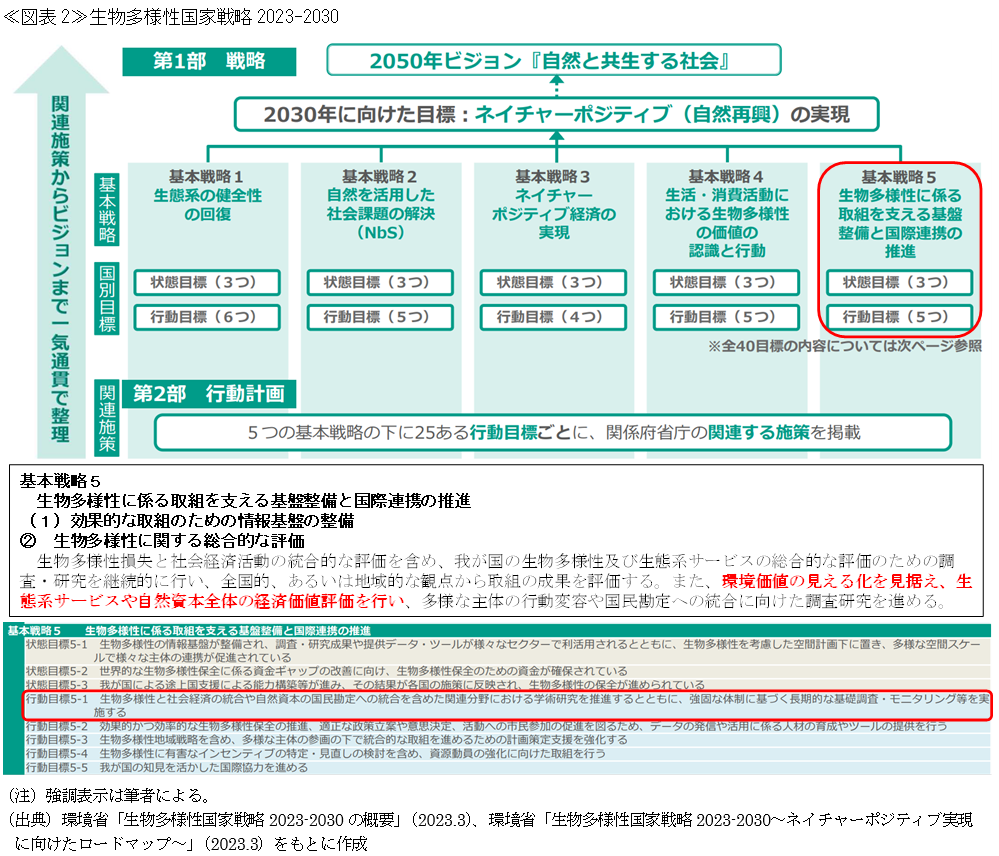

日本における生物多様性クレジットの政策的根拠は、2023年3月に閣議決定された「生物多様性国家戦略2023-2030」(以下「国家戦略」)に求められる。国家戦略は、2022年12月のCBD COP15で採択されたKM-GBFを踏まえ、2050年ビジョン「自然と共生する社会」と2030年ミッション「ネイチャーポジティブ(自然再興)の実現」を掲げている。

国家戦略の基本戦略5「生物多様性に係る取組を支える基盤整備と国際連携の推進」において、「生物多様性に関する総合的な評価」が重要な取組みに掲げられている。具体的には、環境価値の見える化を見据えた生態系サービス等の経済価値評価と、行動変容・国民勘定統合に向けた調査研究を推進する旨が明記されている。また、関連する行動目標として、「5-1 生物多様性と社会経済の統合や自然資本の国民勘定への統合を含めた関連分野における学術研究を推進するとともに、強固な体制に基づく長期的な基礎調査・モニタリング等を実施する」ことを設定している≪図表2≫7。

②ネイチャーポジティブ経済移行戦略:具体的制度設計への展開

また、国家戦略の基本戦略3(ネイチャーポジティブ経済の実現)を具体化する形で2024年3月に策定された「ネイチャーポジティブ経済移行戦略」(以下「移行戦略」)では、生物多様性クレジットを「自然資本・生物多様性に関するクレジット、オフセット等の経済的手法」と明確に定義し、「企業が自然資本を回復させる(正の効果を生み出す)という目標を立てた場合に活用される可能性がある」として、中期的検討課題に挙げた。

移行戦略では、国外において採掘された資源を扱う業種[石油会社や商社など、海外の鉱物・石油・ガス等の天然資源開発・輸入に関わる業種を指すと考えられる]を中心に生物多様性クレジット・オフセットの実現要望があることが指摘されている。また、国際的動向として、オフセットに関する民主導のグローバル基準であるBBOPスタンダード(2012年公表)や、英仏両政府が立ち上げた生物多様性クレジットに関する国際諮問委員会(IAPB)への日本の参画状況などにも言及している。

制度検討にあたっては、日本の生態系の特異性として、狭小な土地に多様な生態系を抱えていることや、陸域において概してオーバーユース(過剰利用)よりもアンダーユース(過少利用:人為的管理の不足による里地里山などの生態系劣化)が問題と分析されている8点に触れたうえで、これらの特性やカーボンクレジットとの関係性にも留意しつつ、日本におけるクレジット制度またはオフセット制度の在り方を検討するとともに、日本企業が国外のオフセット等の仕組みを適切に活用できるよう、オフセットやクレジットに係るリテラシー9を高めるための情報発信等を進めることの必要性が示されている10。

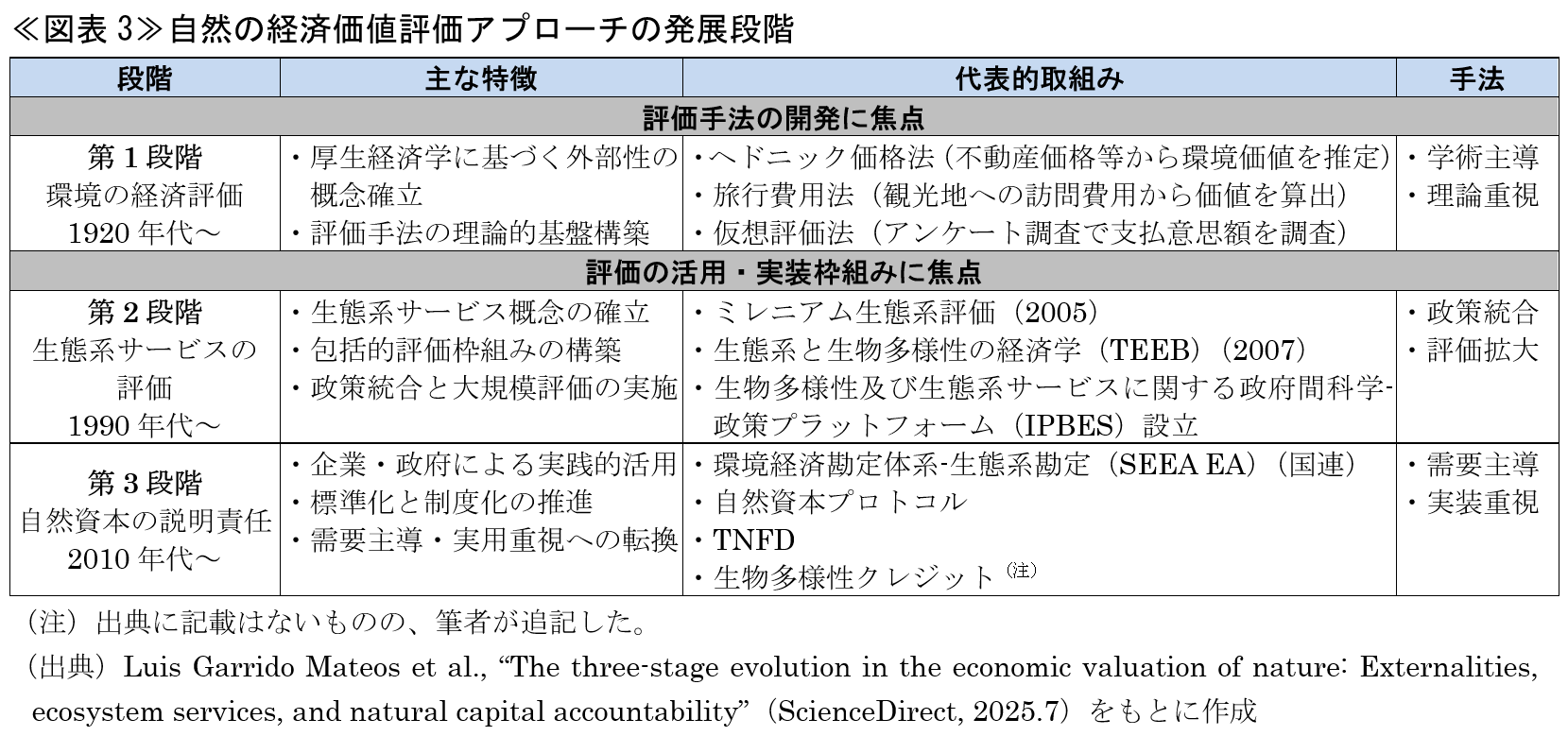

自然資本の経済価値評価は、概ね≪図表3≫の3つのパラダイムを経て進化してきた。第1段階では 個別の経済価値評価手法の開発、第2段階では生態系サービス概念に基づく包括的評価体系の構築、第3段階では企業・政府による実践的な説明責任システムの確立が特徴である。生物多様性クレジット制度は、この第3段階における具体的な実装例に該当すると言える。

③30by30目標の推進体制とインセンティブ検討

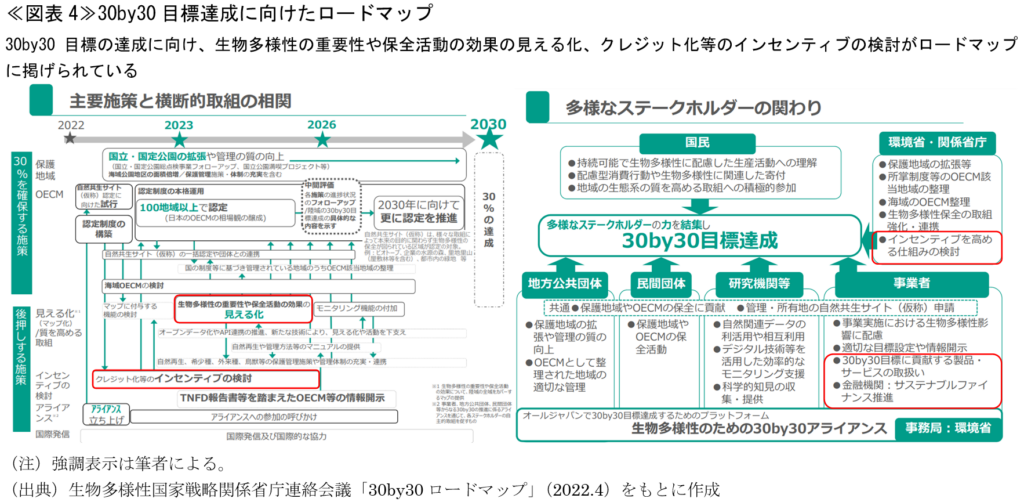

生物多様性クレジットを検討するうえで、30by30目標も制度基盤として重要である。これはKM-GBFのターゲット3に定める、「2030年までに陸域・海域の30%以上を保護地域とOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する区域)により保全する」という国際目標である。

前記①の国家戦略策定に先立ち、日本でも多様なステークホルダーの関与を重視した目標達成方法が検討されてきた。具体的には、従来の国立公園等の保護地域に加え、民間の取組み等によって生物多様性の保全が図られている区域をまずは「自然共生サイト」に認定し、その後OECM として国際データベースに登録する新たな仕組みを構築している点が特徴的である。

この枠組みにおいて、地方公共団体には保護地域の管理、民間団体にはOECM保全、研究機関には技術支援、そして事業者には生物多様性影響の回避やサステナブルファイナンス推進がそれぞれ期待されており、その方策として「クレジット化等のインセンティブの検討」が30by30ロードマップに明記されている≪図表4≫。

④ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ案:段階的検討の道筋

前記②の移行戦略を受けて、2025年7月9日に環境省が公表したNPE移行戦略ロードマップ案では、「生物多様性・自然資本の価値取引を見据えた価値評価」について次の段階的方針が明示された。

○ 第一段階:価値評価とその活用に関する基本的な考え方を整理し(2025年度)、日本の自然環境の特徴(アンダーユースが危機のひとつであること等)を組み込んだ評価手法の開発を進める。

○ 第二段階:実地でのフィージビリティ調査実証事業を実施し(2026年度〜)、価値評価とその活用の仕組みを検討・整理する。

また、自然関連データ基盤の整備11、支援証明書制度(後記(2)①b(b)参照)とIAPBや「自然の状態」に関する統一的な測定指標の開発を進めるネイチャーポジティブイニシアティブ(NPI)との国際連携、価値付け技術の国際標準化等も並行して進められる想定となっており≪図表5≫、同月中にも案が確定する予定である12。

このように、NPE移行戦略ロードマップ案により生物多様性クレジット制度に向けた政府の基本方針と検討工程が示されたが、実際の制度設計にあたっては、後述する様々な要素を統合的に検討する必要があると考えられる。

(2)各省庁による制度基盤の整備の現状

こうした政策的検討と前後して、各省庁でも生物多様性クレジット制度の基盤となり得る、あるいはこれに関連し得る政策展開と制度整備が進められている。

①環境省

a.政策展開(制度設計と評価手法確立)

環境省は制度設計と評価手法確立に重点を置いている。制度設計面では、2025年6月に公表した環境・循環型社会・生物多様性白書に、生物多様性クレジット等の経済的手法の国際的進展を踏まえ、生物多様性価値取引を見据えた評価のあり方を継続検討する旨明記している13。

また、生物多様性保全施策の一環として、経済価値評価手法の普及にも取り組んでいる。「生物多様性と生態系サービスの経済的価値の評価」と題するウェブサイトでは、生態系と生物多様性の経済学(TEEB)等の国際的評価手法の概要・生態系サービスの分類・国内外の評価事例等を掲載し、自治体や企業による実践を支援している≪図表6≫。

生物多様性価値の可視化に関連しては、「生物多様性見える化システム」を構築し、2025年4月にはGIS(地理情報システム)を活用した「生物多様性見える化マップ」14を試験リリースした。今後は自然共生サイトの申請に必要な生物多様性の価値情報の表示や地方公共団体ごとの保全目標の可視化といった機能拡張・公開が同年9月に予定されている15。

科学的評価手法については、環境省所管の国立環境研究所が陸域・沿岸域等での自然関連プロジェクトによる生物多様性便益の定量化精度向上を目的に、2024年度から「生物多様性クレジットの創出に向けたプロジェクトレベルでの生物多様性のモニタリング手法に関する研究」を開始している。同研究では、リモートセンシングや環境DNA等の調査技術を統合した生物多様性評価により、信頼性の高いベースライン設定やモニタリングを可能とするための手法開発を実施している16 17。

b.具体的制度・施策

(a)重要里地里山の選定とブランド化支援

環境省は2015年12月に「生物多様性保全上重要な里地里山(重要里地里山)」500箇所を選定し、里地里山を次世代に残すべき自然環境と位置付けている。選定された里地里山の周知や、農産物等のブランド化、観光資源としての活用を支援しており18、人為的管理による二次的自然環境の価値を明確化している19。

(b)自然共生サイト認定制度・支援証明書制度・地域生物多様性増進法の一体的運用

環境省は2023年以降、自然共生サイト認定制度を核として、支援証明書制度、地域生物多様性増進法を順次整備し、一体的な制度体系を構築している。

自然共生サイト認定制度は、民間の取組み等によって生物多様性の保全が図られている区域を国が認定するもので、2023年4月の創設以来328か所が認定されており(2025年2月時点)、企業や地域団体による多様な保全活動が評価されている20。

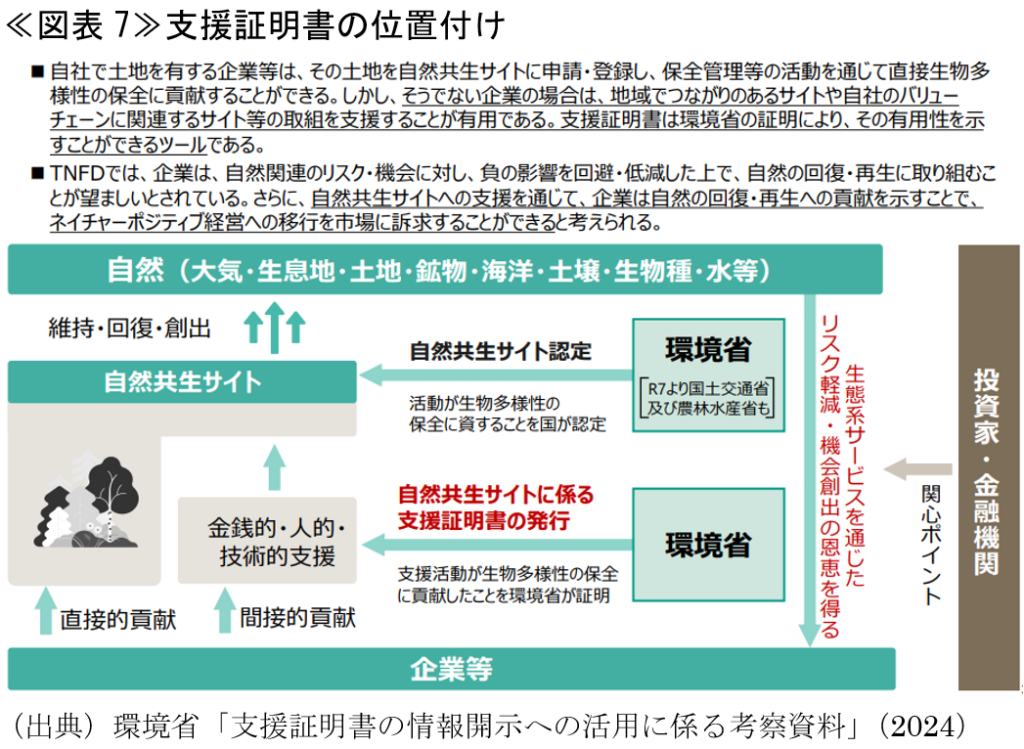

自然共生サイトに係る支援証明書(以下「支援証明書」)制度は2024年9月に試行が開始され、土地を所有していない企業等が自然共生サイトの質の維持・向上のために必要な支援をした際に環境省が支援証明書を発行するものである≪図表7≫。現時点では取引を前提としていないものの、申請者が支援内容をロジックモデルで整理し、生物多様性への効果を第三者が確認できる仕組みとなっており21、前掲≪図表5≫のとおりNPE移行戦略ロードマップ案にも明記されていることから、将来的な生物多様性クレジット制度の基盤となる可能性がある。2025年3月に第一号となる支援証明書が11社に発行され、中には大成建設の蒜山自然再生協議会(後記3(3)③参照)への支援活動も含まれている22。本格運用開始は同年8月頃を見込んでいる23。

地域生物多様性増進法は2025年4月に施行され、生物多様性の維持・回復・創出という3タイプの増進活動を認定する制度を創設した。生物多様性維持協定が締結された土地に対する相続税・贈与税の評価額20%控除等の税制措置により、長期的な保全活動のインセンティブを提供している24。本法と関連する生物多様性保全推進支援事業の過去の採択事例には、南房総里山未来拠点協議会による「南房総生物多様性オフセットプロジェクト〜『シェア里山』を外部の力で保全する」25といった取組みも含まれている。

②国土交通省

a.政策展開(グリーンインフラ推進)

国土交通省は、グリーンインフラ(自然が有する多様な機能を活用したインフラ整備)を気候変動適応や防災・減災、地域振興など多様な社会課題解決に貢献する重要手法と捉え、その推進に力を入れている。

「グリーンインフラ推進戦略2023」26を踏まえて同省主催の研究会が2024年9月に公表した「グリーンインフラの事業・投資のすゝめ」では、諸外国での導入動向も踏まえ、自然クレジットをグリーンインフラプロジェクトの資金調達手段に挙げている。

また、グリーンインフラの効果について「エビデンス力(定量化・金銭換算)が向上すれば、経済的価値や社会的価値として評価できるようになり、資金調達(投融資家層等)の幅が広がる可能性がある」とし、「ネイチャーポジティブ経済移行戦略の策定等を契機として、ネイチャー[自然]クレジットに関する市場の構築・発展が期待される」と市場形成に向けた環境整備の必要性を指摘している27。

これらの政策方針を受けて、同省の「先導的グリーンインフラモデル形成支援事業」では、静岡市と名古屋市が2025年度の重点支援団体として選定されている。特に静岡市では「谷津山の里山林が持つ環境価値の見える化やモニタリング、放任竹林対策の効果等について、指標設定や把握手法の検討」が進められており28、グリーンインフラと生物多様性価値評価の実践的な連携例として注目される。

b.具体的制度・施策

(a)優良緑地確保計画認定制度(TSUNAG認定)

2024年11月に運用開始された優良緑地確保計画認定制度のTSUNAG認定は、都市緑地の質を気候変動対策・生物多様性確保・ウェルビーイング向上等の観点から150点満点で定量評価する。2025年3月に三菱地所の大手町・丸の内・有楽町地区(大丸有)など14件が第一号認定を受けた29。TSUNAG認定はTNFDガイダンスや不動産セクターのESGベンチマーク評価であるGRESBとも連携しており、企業の緑地投資が投資家からの評価に反映される仕組みを構築している30。

③農林水産省・林野庁

a.政策展開(森林の多面的機能評価、森林政策方針)

農林水産省は、J-クレジット制度の共同運営省庁(環境省・経済産業省・農林水産省)として、森林・農業・畜産業におけるカーボンクレジット創出を推進している。生物多様性クレジット制度においても、農林業が持つ多面的機能の評価という観点で重要な役割を担うと考えられる。

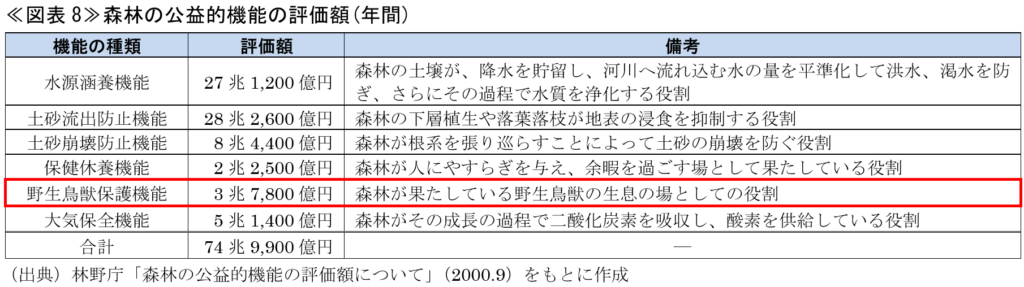

特に農林水産省の外局である林野庁は、森林の生物多様性保全を含む多面的機能の評価手法31を長年にわたり研究・整備してきており32、王子ホールディングスの社有林評価事例(後記3(3)④参照)でも活用されている。≪図表8≫のような評価手法は、森林由来の生物多様性クレジット制度の基礎的な考え方にもなり得ると思われる。

一方、農業分野でも、有機農業や環境保全型農業による生物多様性向上効果の評価手法開発が進められており33、人の手が加えられることで維持されてきた里地里山における農林連携による文化的景観(人の営みによって形作られた景観)の保全は、日本特有の自然資本として価値付け(ひいては生物多様性クレジット制度)等の重要な検討対象となる34。

b.具体的制度・施策

(a)森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針

林野庁は林業生産活動を通じた生物多様性向上の指針を2024年3月に策定した(2025年3月に改定)。同指針では、林業の生産活動自体が生態系サービスの発揮に貢献することを明示し、民間企業との連携による生物多様性保全を林業経営の新たな収益機会として位置付けている35。

(b)国有林野における生物多様性の保全に配慮した森林施業

また、林野庁は2025年3月に国有林野における生物多様性配慮の森林施業事例をまとめている36。国有林野事業では、原生的天然林の厳格な保護・管理に加え、「保護林」「緑の回廊(野生動物の移動経路となる森林帯)」の設定による生態系ネットワーク(生息地を結ぶ生態系の連結性)形成を推進している37。

3.日本企業等の先駆的取組み

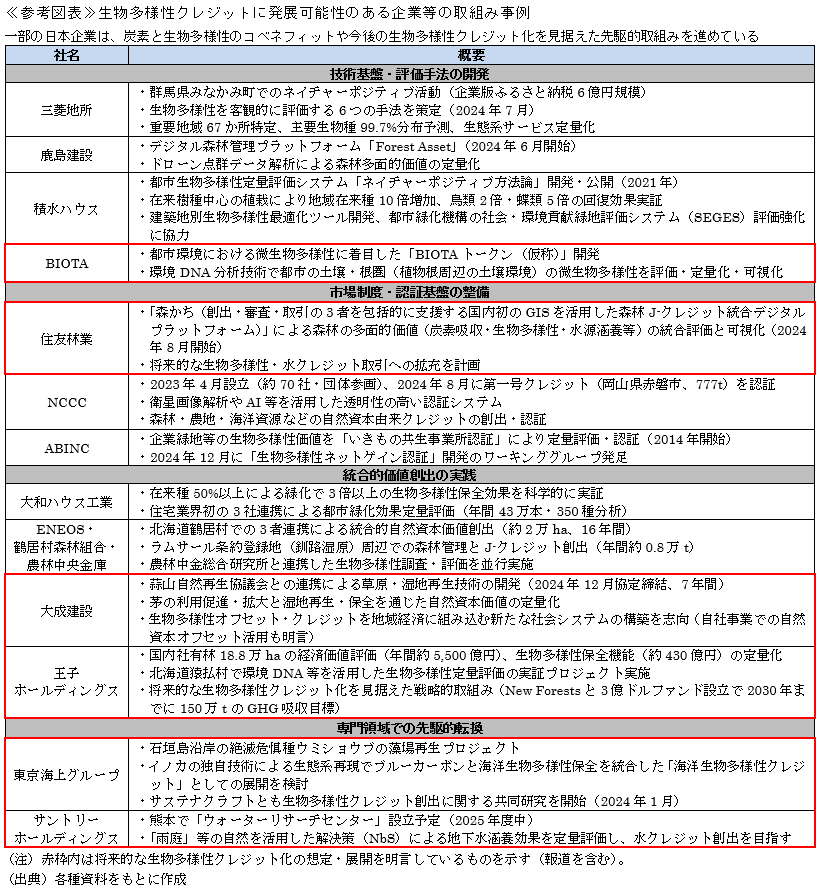

本項では、将来的な生物多様性クレジット創出の下地となり得る日本企業等の取組みを紹介する。現時点では純粋な生物多様性クレジット制度は存在しないため、①カーボンクレジットとの統合、②自然資本価値の見える化・定量化、③将来的な生物多様性クレジット化を見据えた価値創出といった観点から代表的な事例を取り上げ、さらに機能別に分類する(後記(5)で取り上げる内容を除く一覧表は、本稿末の≪参考図表≫を参照)。

ただし、主に各企業等が表明している将来展望に基づく分類であり、実際の生物多様性クレジット創出には、科学的検証・制度整備・市場形成等の多くの前提条件が必要である。

(1)基盤技術・評価手法の開発

①三菱地所:生物多様性の定量評価手法開発と長期価値創出モデル

三菱地所は群馬県みなかみ町で企業版ふるさと納税を活用した国内初の大規模なネイチャーポジティブ活動を展開している。2023年2月に同町・日本自然保護協会と10年間の連携協定を締結し、協定期間内に6億円の寄付を予定している38。

2024年7月には、生物多様性を客観的かつ定量的に評価する6つの手法を策定し39、2023年度の実証では重要地域67か所(約1万8,876ha)の特定、主要生物種の99.7%の分布予測、地下水涵養量23万7,270 kt/年・炭素吸収量15万7,794 tCO2/年の定量化といった成果を報告している。

この取組みは、企業・自治体・専門機関の3者連携による長期的な価値創出モデルであり、開発された評価手法は、TNFD推奨のLEAPアプローチへの対応・30by30への貢献を目指した自然共生サイト選定支援・生態系サービスの定量化など40、生物多様性クレジット化に必要な科学的基盤の要素を含んでいる。

②鹿島建設:統合的森林価値プラットフォーム「Forest Asset」

鹿島建設が名古屋大学と共同開発したデジタル森林管理プラットフォーム「Forest Asset」は、ドローン技術を活用した森林の多面的価値評価を実現している。2024年6月のサービス開始以降、ドローン点群データ解析により、材積・樹種・樹高・立木位置・胸高直径を推定し、森林の多面的価値の定量化に取り組んでいる。

Forest Assetを活用することで森林管理の生産性向上が期待されるほか、J-クレジット制度や自然共生サイト認定への申請支援などにより、森林が持つ潜在的な付加価値向上が可能となる41。森林のCO2吸収・生物多様性保全・災害軽減効果等をデジタル技術で可視化し、各種制度への申請を支援する統合的なソリューションであり、生物多様性クレジット市場に応用され得る技術的基盤を構築している。

③積水ハウス:生物多様性定量評価システムの先駆的開発

積水ハウスは、「5本の樹」計画を2001年に開始以来、「3本は鳥のために、2本は蝶のために」とのコンセプトで、新築戸建住宅の庭に地域の在来樹種を中心として累積2,000万本超を植栽している。2019年には琉球大学発スタートアップ企業であるシンク・ネイチャーと取組みの定量評価に関する共同検証に着手し、2021年11月に都市生物多様性定量評価システム「ネイチャーポジティブ方法論」を開発・公開した42。

三大都市圏での検証では、在来樹種中心の植栽により地域在来種が平均5種から50種(10倍)に増加し、鳥類2倍・蝶類5倍の回復効果を確認している43。2024年7月には建築地ごとに生物多様性保全効果を最大化する植栽提案ツール(生物多様性可視化提案ツール)を開発し、1都3県での試験運用を開始した44。また、東京大学との共同研究により、在来種植栽がウェルビーイング向上にも寄与することを示している45。

なお、同社の知見は都市緑化機構が運営する社会・環境貢献緑地評価システム(SEGES)の生物多様性評価の強化にも活用されており、企業緑地評価の標準化にも貢献している46。

こうした取組みは、①科学的定量評価手法の確立、②20年超の長期データに基づく効果予測、③都市型生物多様性の可視化技術という、生物多様性クレジット制度の重要な技術的基盤に関連している。

④BIOTA:都市微生物多様性の価値化

スタートアップ企業のBIOTAは、環境DNA分析技術で都市の土壌・根圏(植物根周辺の土壌環境)の微生物多様性を評価し、都市開発における生物多様性向上を定量化・可視化する新たな手法に基づき、「BIOTAトークン(仮称)」の開発を進めている。2024年5月に2024年冬期のリリース予定として発表した47。

BIOTAトークンは、従来のカーボンクレジットより短期間での発行が可能とされ、トークン発行時に生成される定量的な生物多様性評価レポートがTNFD開示情報として活用できる。対象は民間企業・政府機関・環境系NGO/NPO・個人と幅広く、連携事業者には緑化・造園業界のDAISHIZEN(SOLSO)、フォルク、REN(東京生花)、woodsmart、Comoris(ACTANT FOREST)等が含まれる48。

(2)市場制度・認証基盤の整備

①住友林業・NTTコミュニケーションズ:森林価値創造プラットフォーム「森かち」

住友林業とNTTコミュニケーションズが2024年8月に開始した「森かち」は、国内初のGISを活用した森林J-クレジット統合プラットフォームである。従来、クレジット創出には膨大な紙の地図と森林データの照合、エクセルシートへの大量のデータ入力が必要だったが、「森かち」では森林データをGISと紐付け、条件入力により自動的にカーボンクレジットを算定する。現時点では森林由来J-クレジットに特化しているものの、将来的にはCO2吸収と同様に森林が提供する様々な公益的価値のクレジット化(生物多様性クレジットや水クレジット)も視野にサービスを拡充する予定である49。

②ナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム(NCCC)・aiESG:自然資本クレジット認証システムの構築

九州大学の馬奈木教授が理事長を務めるナチュラルキャピタルクレジットコンソーシアム(NCCC)は、約70社・団体が参画する50自然資本クレジットの認証システムを構築している。2023年4月の設立以降、森林・農地・海洋資源などの自然資本によるCO2吸収量を技術的に測定・評価してボランタリーカーボンクレジット化し、カーボンクレジット市場の活性化を通じた脱炭素社会の実現を目指している。2024年8月に第一号クレジット(岡山県赤磐市、777t)を認証した。これは太陽光発電設備の敷地を草地化することで土壌が吸収したCO2を対象とするが、同時に生態系の保全・再生や地盤強化等による防災減災効果も創出している51。NCCCは、衛星画像解析やAI等の最新技術を活用した高透明性の認証システムが特徴である52。

また、NCCCから生まれたスピンオフ企業aiESGは、大成建設と連携して緑地の「質」をスコア化するネイチャーポジティブ評価ロジックを開発しており、建設事業における生物多様性への影響や新設緑地の価値を定量評価できる技術を構築している53。2025年6月には九州大学が米国のカーボンクレジット評価機関Calyx Globalとの提携を開始し、今後はaiESGの技術を活用してクレジットの自然資本価値や毀損リスクを定量化し評価する手法の開発を予定している54。

③いきもの共生事業推進協議会(ABINC):生物多様性認証制度の発展

いきもの共生事業推進協議会(ABINC)は2014年から企業緑地等の生物多様性価値を定量評価・認証する「いきもの共生事業所認証」を運営している55。

2024年12月には「生物多様性ネットゲイン認証」開発のワーキンググループを発足させた。これは土地開発における生物多様性の損失を回避し、積極的に生態系価値を向上させる「ネットゲイン」の考え方に基づく新たな認証制度であり56、既存の認証制度で蓄積された評価手法を生物多様性評価の技術的基盤として発展させる動きと言える。

(3)統合的価値創出の実践

①大和ハウス工業:都市緑化効果の定量評価と業界連携モデル

大和ハウス工業は販売住宅における在来種50%以上の緑化活動を推進しており、2024年8月にはシンク・ネイチャーとの検証で在来種緑化が未実施時と比較して約3倍の生物多様性保全効果を持つことを示した57。

2024年9月には住宅業界初となる積水ハウス・旭化成ホームズとの3社連携のもと、首都圏で年間約350種43万本の植栽データを統合分析し、各社コンセプトの相乗効果により種数が単純合計比で10%増加したことを確認した58。また、同社はサプライチェーン全体での森林破壊ゼロを目指す業界横断型メンバーシップ制度「Challenge ZERO Deforestation」を展開し、2025年6月現在96社が参加している59。

この取組みは、①企業間連携に基づく相乗効果の実証、②業界横断型メンバーシップを通じた市場拡大といった、生物多様性クレジット制度の発展に寄与する要素を含んでいる。

②ENEOS・鶴居村森林組合・農林中央金庫:森林組合連携による統合的価値創出

ENEOS・鶴居村森林組合・農林中央金庫は2024年12月に、北海道鶴居村で森林を活用した脱炭素社会の実現に向けた連携協定を締結した。このプロジェクトはカーボンニュートラルと生物多様性保全の推進を明確に掲げている。

対象となるのは約2万haの森林で、16年間にわたって年間約0.8万t規模のCO2吸収量をJ-クレジットとして創出する。特筆すべきは、ラムサール条約に登録されている釧路湿原周辺での取組みであることから、農林中金総合研究所と連携した生物多様性調査・評価を並行して実施していることである60。

これは、エネルギー大手企業・森林組合・金融機関の3者連携に基づく統合的な自然資本価値創出モデルであり、日本の森林資源活用の先駆例と言える。

③大成建設:統合的自然資本価値創出モデル

大成建設は2024年12月に蒜山自然再生協議会と連携協定を締結し、草原・湿地再生技術の開発と生物多様性クレジット化に向けた試行を実施している。2025年5月には、支援証明書の第一号にも認定された。

このプロジェクトでは、茅の利用促進・拡大と湿地再生・保全を通じて創出された自然資本の価値を定量的に算出し、生物多様性クレジットの試行版として自社事業での自然資本オフセット等への活用を検討している。また、生物多様性のオフセット・クレジット化を地域経済に組み込む新たな社会システム構築も目指している61。

この取組みは、文化的価値(茅の利用)・生物多様性保全・水源涵養・炭素貯留等の複数価値を統合的に評価する手法の具体例として注目される。

④王子ホールディングス:自然資本の包括的経済評価と国際展開

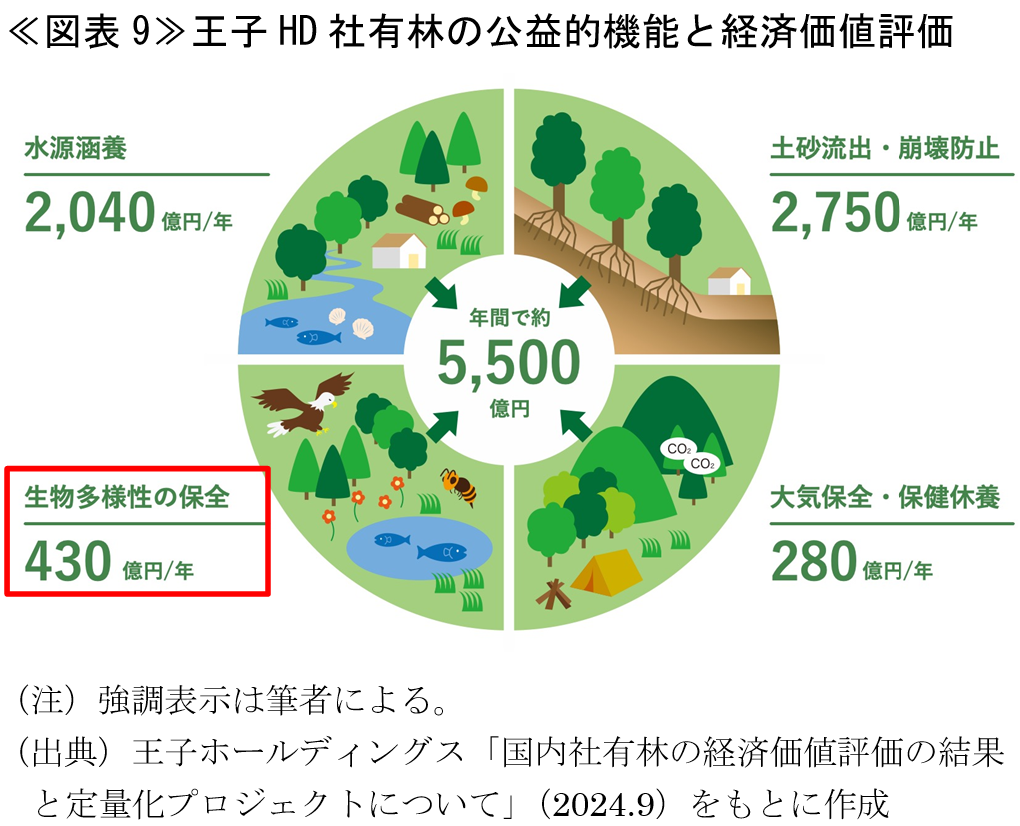

王子ホールディングスは2024年9月に国内社有林18.8万haの経済価値を年間約5,500億円と算出・公表した。内訳は土砂流出・崩壊防止(約2,750億円)、水源涵養(約2,040億円)、生物多様性の保全(約430億円)、大気保全・保健休養(約280億円)となっている62≪図表9≫。

王子ホールディングスは世界全体で約63.5万ha(海外44.7万ha)の社有林「王子の森」を保有しており63、海外社有林の価値算定も進めている。特にブラジル子会社CENIBRA(25.4万ha所有)では、国際航業の「診ま森」サービスによる衛星データ分析により1990年から2023年のLandsat衛星画像を用いて、森林評価ツール「Global Forest Change」等で「森林損失」とされた地域の99.9%が実際には持続可能な林業活動であることを2024年11月に示した64。

こうした国内外での社有林の価値の定量評価は将来的な生物多様性クレジット化を見据えた取組みと捉えられている65。特に北海道猿払村の社有林では、北海道大学の研究者らと共同でドローンやカメラ、環境DNA分析で生物を観測し、自然の再生による生物多様性や土壌炭素量の変化を定量評価する実証プロジェクトを実施している66。

さらに2025年3月には、自然資産に特化した世界的な投資運用会社であるNew Forestsと3億ドルのファンド(Future Forests Innovations Fund)を設立すると発表した。このファンドは東南アジア(インドネシア・ベトナム・タイ・ラオス)での投資を計画しており、木材収入に加え、カーボンクレジットや将来的な生物多様性クレジットからの収益も視野に、2030年までに150万tの温室効果ガス吸収を目標としている67。

(4)専門領域での先駆的展開

①東京海上グループ:海洋生物多様性保全とクレジット創出

東京海上アセットマネジメント・イノカ・東京海上ディーアールは2023年10月に藻場の再生・拡大に向けた共同研究を開始し、石垣市野底エリアにおけるウミショウブの藻場再生プロジェクトを推進している。このプロジェクトでは、イノカが開発した独自の環境移送技術を活用し、自然の生態系を水槽内に再現する技術開発を進めている68。

将来的には、ブルーカーボン(海洋生物によるCO2の吸収・貯留)としての炭素吸収効果と海洋生物多様性保全を統合した海洋生物多様性クレジット創出への展開を検討している69。

さらに2024年1月にはサステナクラフトとも「生物多様性クレジット創出に関する共同研究」を開始し、衛星リモートセンシング技術と因果推論技術(環境変化と生物多様性への影響の因果関係を科学的に解析する手法)を統合した計測・報告・検証(MRV)フレームワークの開発により、科学的根拠に基づく生物多様性クレジットの創出プロセス構築を目指している70。

なお、東京海上アセットマネジメント・沖縄セルラー電話が参加し、富士通が水中ドローンでのモニタリングによる技術支援を行っている石垣島野底ウミショウブ群落は、2024年前期分の自然共生サイトに認定されている71。

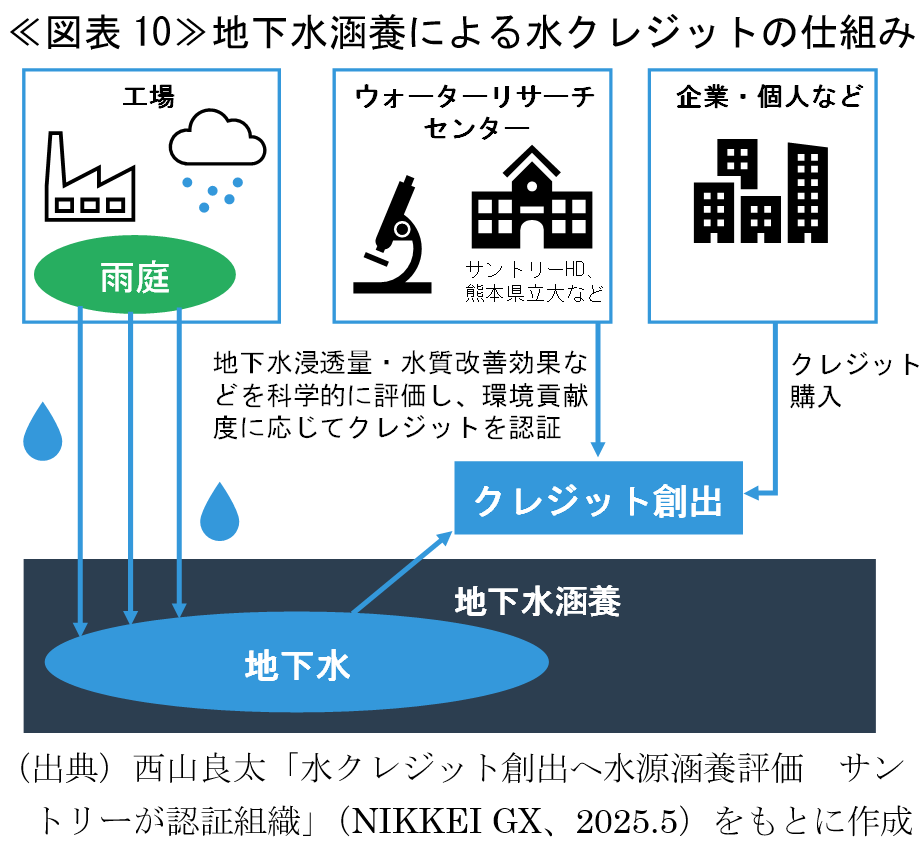

②サントリーホールディングス:水クレジット創出

サントリーホールディングスは、2025年2月に熊本県立大学・熊本大学・肥後銀行・日本政策投資銀行・MS&ADインシュアランスグループホールディングスと共同で「熊本ウォーターポジティブ・アクション」を始動した72。報道によると、半導体企業のTSMC進出による水資源減少(未舗装地200ha開発で年間280万㎥の浄化機能喪失)に対応するため、2025年度中に「ウォーターリサーチセンター」を設立し、水クレジットの仕組み作りを検討する≪図表10≫73。

「雨庭(地面に砂利を敷いて雨水を一時滞留・浸透させる設計)」等のグリーンインフラによる地下水涵養効果を定量評価し、地下に補給された水量に応じてクレジットを創出する。公共施設や工場の舗装済み敷地1haの5%を雨庭にすれば、畑1ha相当の1万4,000㎥分の地下水涵養が可能とされている74。

水クレジットは、カーボン・生物多様性クレジットと並ぶ生態系サービスクレジット市場の一分野として国際的に注目されており、コロンビアの環境クレジット認証機関BioCarbon、フランスの環境コンサルティング企業Nat5、コロンビアの自然保護団体Fundacion Catarubenなどが方法論を開発中である75。既に熊本県では地下水保全条例により類似の仕組みが運用されており76、サントリーホールディングスの取組みはこれをクレジット化して市場メカニズムに発展させる試みと言える。

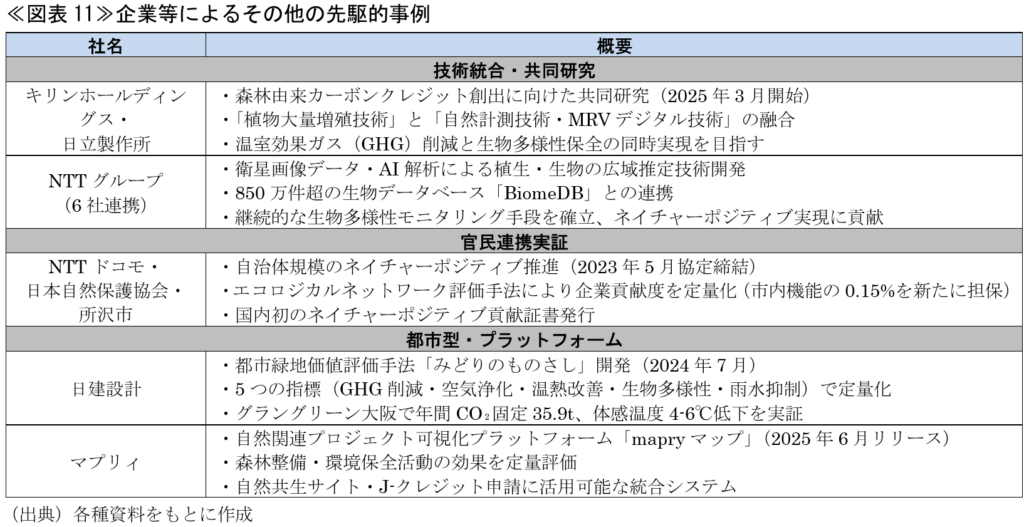

(5)その他の先駆的取組み

企業等によるその他の先駆的事例を≪図表11≫にまとめた。これらは技術統合・官民連携・都市型ソリューションなど、多様なアプローチによる価値創出の取組みである。

ただし、繰り返しとなるが、以上の事例分析において留意すべきは、多くの企業が「将来的な生物多様性クレジット創出」への期待を表明している一方で、実際の制度化・市場形成には相応の時間と不確実性を伴うことである。特に構想段階の取組みについては、今後、技術的・制度的実現可能性や経済合理性の詳細な検証が必要となる。

4.生物多様性クレジットの価値評価・取引手法

前記3で紹介した日本企業等の取組みでは、炭素とのコベネフィットなど、多くの事例で複数の生態系サービスの同時創出を謳っている。

日本における生物多様性クレジット制度の具体的設計を検討する際には、こうした複数の環境価値の評価・取引方法が問題となる。

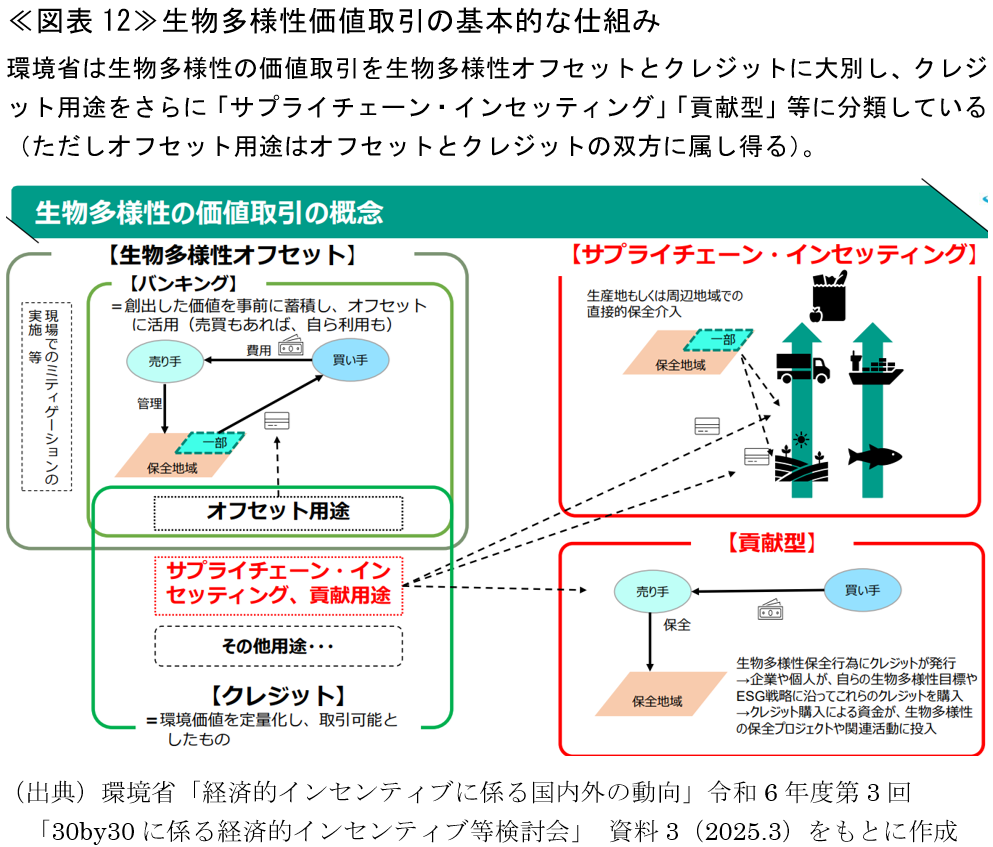

前提として、環境省は生物多様性の価値取引を生物多様性オフセットとクレジットに大別したうえで、後者をさらに用途別(企業が自社事業内で直接保全に取り組む「サプライチェーン・インセッティング」や、企業のボランタリーな保全貢献を証明書等で可視化する「貢献型」等)に分類している(ただしオフセット用途はオフセットとクレジットの双方に属し得る)≪図表12≫。日本の支援証明書制度は、将来的には取引可能な生物多様性クレジット制度への発展も想定される。

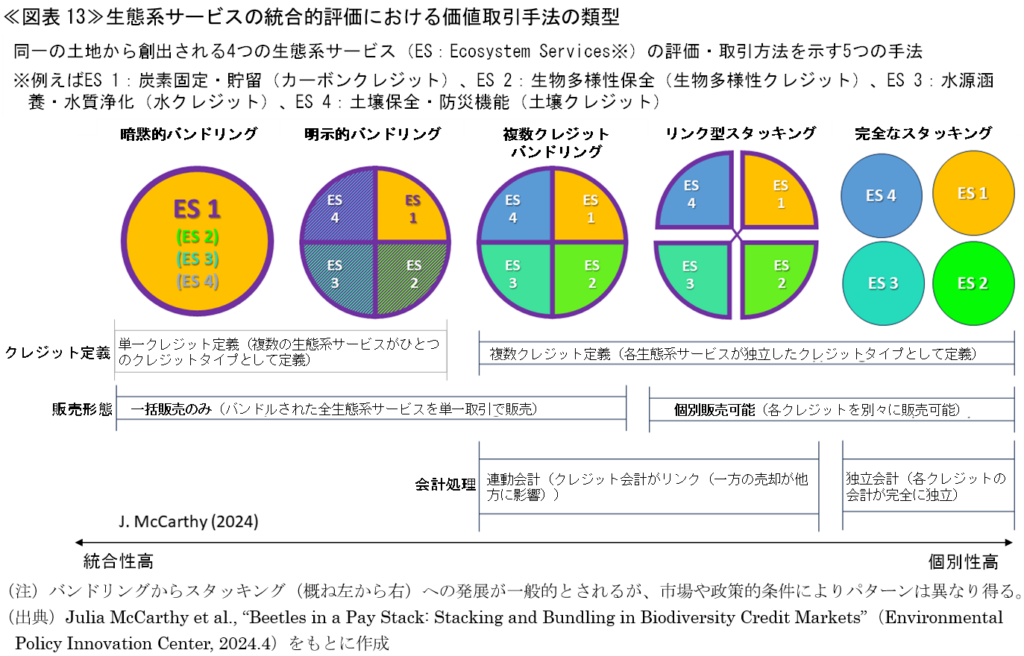

同一の土地・プロジェクトから創出される複数の生態系サービスを統合的に評価・取引する手法としては、バンドリングやスタッキングといった概念があり、折に触れて説明してきた。日本型モデルの検討に入る前に、改めて確認しておく。

バンドリングとは、複数の生態系サービスを統合的に評価・取引する手法である。例えば「森林保全プロジェクト」として、炭素吸収・生物多様性保全・水源涵養をひとつのパッケージとして販売する。購入者は複数の効果を同時に得られるが、個別の効果を分離して取引することはできない。暗黙的段階(生物多様性便益が示唆されるが定量化されない)から明示的段階(各サービスを明示的に定義・測定するが単一クレジットとして取引)、複数クレジット段階(複数クレジットを生成するがセットでのみ販売)への発展が観察される。

スタッキングとは、同一プロジェクトから創出される複数の生態系サービスを、それぞれ独立したクレジットとして別々の市場で販売する手法である。例えば森林プロジェクトから「カーボンクレジット」「生物多様性クレジット」「水クレジット」を個別に創出し、異なる購入者に販売する。リンク型(個別取引可能だが会計処理がリンク)から完全なスタッキング(各クレジットが独立して販売され、会計処理も独立)への発展が想定されるが、政策的制限や取引コストにより実際の運用例は限定的である≪図表13≫。

日本では現在、多くのJ-クレジットプロジェクトが「暗黙的バンドリング」段階にある。例えば森林由来J-クレジットでは、CO2吸収量のみが認証・取引されるが、同時に創出される生物多様性保全効果はコベネフィットとして言及されるものの、定量化・取引対象とはなっていない。

今後は「明示的バンドリング」を経て「複数クレジットバンドリング」への段階的発展が現実的な選択肢として考えられる。市場の成熟とともに限定的な「リンク型スタッキング」への発展も視野に入るが、生態系機能の相互依存性と「ダブルカウント」防止の観点から、慎重な制度設計が必要となる。

5.日本型モデルの構築と今後の展望

日本における生物多様性クレジット市場の発展には、海外事例から得られる示唆の活用と、日本の特性を活かした独自のアプローチが求められる。前記2(1)④のNPE移行戦略ロードマップ案では基本的な検討工程が示されたが、具体的な制度設計にあたっては、本稿で論じた多様な要素の統合的検討を要する。

本項では、主要な海外事例からの示唆を分析したうえで、支援証明書制度を起点とした段階的発展の可能性、日本の地域特性を活かしたモデル、主要課題への対応の方向性、そして市場発展の展望を検討する。

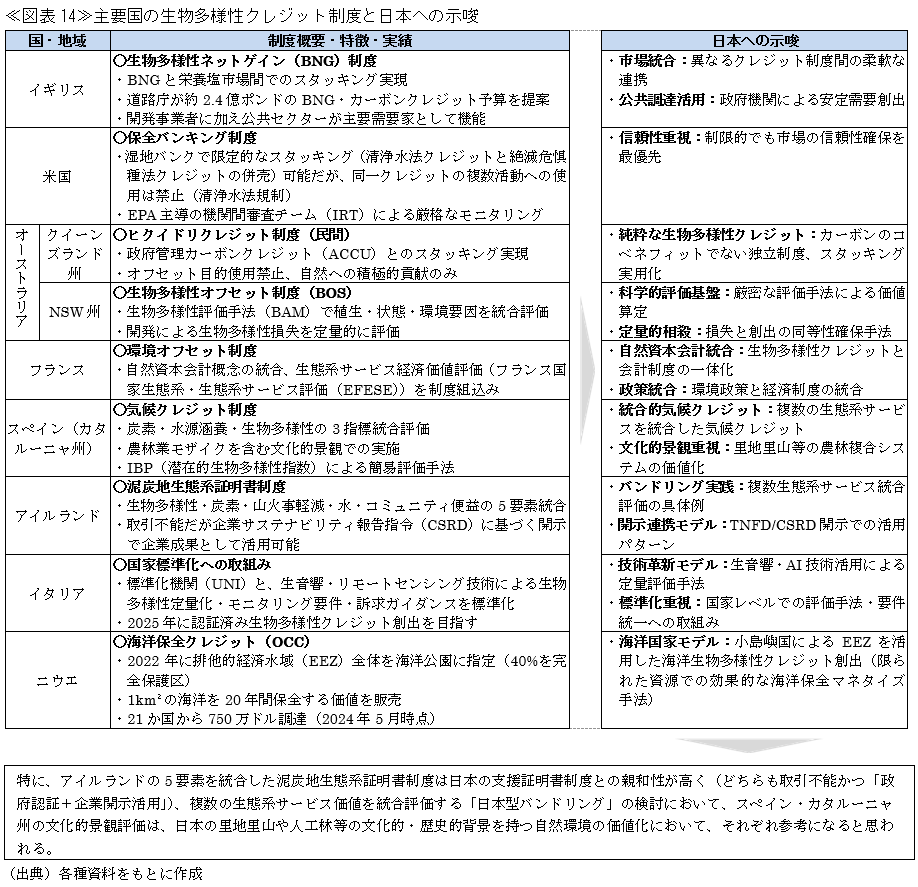

(1)海外事例からの示唆

生物多様性クレジット制度は各国で異なる態様で発展しており、制度設計・市場形成・評価手法において多様な経験が蓄積されている。≪図表14≫には、前稿までで取り上げた主要8か国・9地域の制度を、その特徴と日本の制度設計への示唆の観点から整理した(一部最新または追加の情報も反映している)。

なお、本分野における日本の国際連携としては、2025年7月に東京大学大学院・台湾大学・ソウル国立大学校(韓国)・ベトナム国立林業大学・カセサート大学(タイ)・ガジャマダ大学(インドネシア)・フィリピン大学・スリジャヤワルダナプラ大学(スリランカ)各大学の学部・演習林(教育研究用森林)が「アジア生物多様性クレジット・アライアンス」設立の協力覚書を調印している77。

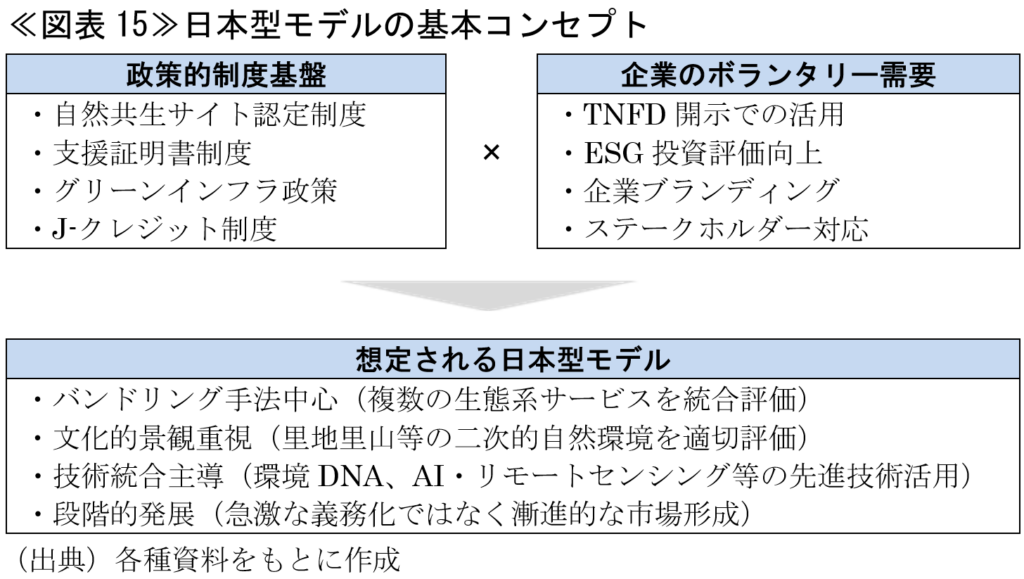

(2)支援証明書制度を起点とした段階的発展と日本型モデルの特徴

前記2で整理した各種の政策的制度基盤を踏まえ、支援証明書制度(前記2(2)①b(b)参照)や市場メカニズムの今後の発展を想定する場合、J-クレジット制度が示すような「政府認証+企業ボランタリー利用」のハイブリッドモデルが参考となる可能性がある。J-クレジット制度では政府がCO2削減量を認証する一方、企業のボランタリーな環境貢献訴求が中心となっている78(さらに言えば前記4のとおり生物多様性効果は政府認証の対象外である)。生物多様性クレジット分野においても、政府が一定の基準で認証しつつ、実際の取引は企業のボランタリーな環境価値創出を支援する仕組み(日本型モデル)として機能する可能性がある≪図表15≫。

さらに、日本の地理的・文化的特性を活かした具体的な展開領域として以下を検討する。

①森林・里地里山(二次的自然環境の活用)

日本では国土面積の67%を森林が占める一方で79、原生林は4%以下に留まり80、森林の大部分は人工林(人が植えて育てる森林)や二次林(人為的にまたは自然災害などにより撹乱を受けた跡に、自然の力で樹木が生長して形成された森林)である。

また、2025年6月にNature Climate Changeで公表された研究によると、既存の20-40年生二次林は植林直後の森林と比較して最大8倍の炭素吸収速度を示すとされており、炭素吸収のピークは約30年で迎える81。これは、既存の二次林保全の重要性を示している。

このような日本の特性や科学的知見を踏まえると、生物多様性クレジット制度においても、移行戦略が述べているとおり(前掲注34参照)、人為管理が継続されている二次的自然環境(里地里山・適切に管理された森林・農業景観等)の価値を適切に評価する仕組みの構築が重要となる。このような仕組みは、前述したアンダーユース(過少利用)問題への対応策としても意義があり、適切な人為管理を継続するための経済的インセンティブとして、生物多様性クレジットのような制度が注目される理由でもある。例えば以下を対象領域として取組みを展開することが考えられよう。

○ 里地里山の文化的景観:人為的管理により維持される二次的自然環境での生物多様性クレジット創出の可能性は、スペイン・カタルーニャ州の事例(前掲≪図表14≫参照)でも確認されている。例えば南房総里山未来拠点協議会の「シェア里山」プロジェクト(前掲注25参照)では、種多様性だけでなく、生態系の機能性・文化的価値・レクリエーション価値等を統合的に考慮している。日本では人口減少による「生物多様性配当(biodiversity dividend:生態系への圧力軽減による自然回復)」も予想されていたが、2025年6月に公表された東京都市大学等の研究では、全国158地点の里地里山を対象とした長期調査により、人口減少地域でも生物多様性の自動的な回復は見られず、伝統的な農業や森林管理の継続が重要であることが示されている82。このことは、里地里山の適切な管理に対する経済的インセンティブとして、生物多様性クレジット制度が一定の意義を持つ可能性を示唆していると言える。

○ 人工林の生物多様性向上:日本の森林の約4割を占める人工林において、適切な間伐や針広混交林化、長伐期化などにより生物多様性を向上させ、その価値をクレジット化する可能性が考えられる。静岡市の「森林カーボンクレジット創出促進事業」は、荒廃人工林等の「環境林」を対象に、CO2吸収量評価に加え、土壌保全・水源涵養・生物多様性保全等の公益的機能を統合評価する構想である83。

○ 森林組合を核とした地域展開:地域における森林管理の担い手である森林組合は、小規模森林所有者を取りまとめ、生物多様性クレジット創出の主体となるポテンシャルを持つ。全国森林組合連合会が運営するJ-クレジット創出支援システム「FC BASE-C」やクレジット販売・マッチングプラットフォーム「FC BASE-M」と、住友林業の「森かち」(前記3(2)①参照)のようなデジタルツールが連携することで、森林組合の生物多様性クレジット創出能力の向上が期待される。また、企業が初期費用を負担してカーボンクレジット創出を支援し、創出後に利益をシェアする新たなビジネスモデル(invoxの「invoxの森」プロジェクト等)84も登場しており、小規模森林所有者の市場参入促進策として注目される。

これらのアプローチは、林野庁が推進する「持続可能な森林経営」や多面的機能発揮に向けた森林管理政策とも軌を一にすると言える。

②海洋(排他的経済水域の活用)

日本は世界第6位の排他的経済水域(EEZ)を持つ海洋国家であり、海洋生物多様性クレジット分野での独自展開可能性を有している。

海洋生物多様性クレジットの展開においては、ブルーカーボンとの統合評価・沿岸域の生態系サービス評価・海洋保護区との連携等の観点が重要である。水産庁や国土交通省港湾局等との連携も視野に、包括的な海洋自然資本評価システムの構築が検討課題となる。

③都市(グリーンインフラとの連携)

BIOTAの都市における微生物多様性評価手法は、都市緑地の生態系機能を新たな指標で可視化する取組みとして注目される。都市型生物多様性クレジットの展開においては、このような技術革新と国土交通省のグリーンインフラ政策との連携が有効と考えられる。都市公園の質的向上・建築物緑化・雨水管理施設の生態系配慮型設計等を通じて、都市部での生物多様性価値創出を促進する市場メカニズムの構築が期待される。

④外来種管理(地理的特性を活かした課題解決)

日本は島国という地理的特性上、大陸から隔離された環境で独自の進化を遂げた固有種が多く、外部からの侵入種に対する生態系の抵抗力が弱い。このため外来種問題が深刻化しやすく、国家戦略(前記2(1)①参照)でも外来種対策は重点課題に位置付けられている。

一方、外来種管理は駆除による在来種個体数回復や生息地復元などの追加性が明確で、駆除面積や在来種回復状況の測定・検証が比較的容易であり、継続的管理による長期的効果の担保も可能なことから、生物多様性クレジットに適したプロジェクトタイプと言える。

例えば太平洋地域では、太平洋地域環境計画事務局(SPREP)が侵略的外来種管理を目的として、生物多様性クレジット制度の活用により、測定・報告・検証された生物多様性保全の単位を購入可能な形で提供し、継続的な管理資金を確保する手法を研究している85。

このような手法は、日本の多様な生態系における外来種対策と、既存の自然共生サイト制度等との連携により、実用的な生物多様性クレジット制度として展開できる可能性がある。

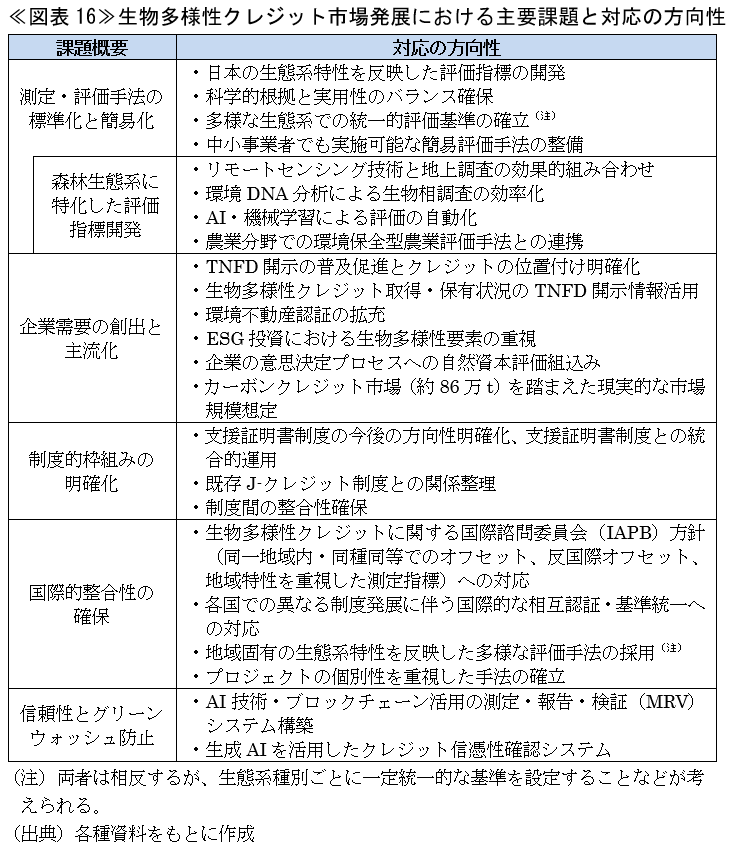

(3)主要な課題と対応の方向性

日本における生物多様性クレジット市場の発展には、≪図表16≫に示すような多岐にわたる課題への対応が必要である。これらの課題は相互に関連しており、包括的な解決が求められるが、その背景には多くの不確実性が存在する。特に重要な前提条件として、①TNFD移行計画に係るガイダンスで生物多様性クレジットが肯定的に位置付けられること、②企業の自然資本情報開示において生物多様性クレジット取得が評価される仕組みの確立、③科学的根拠に基づく評価手法の標準化と信頼性確保が挙げられる86。

このうち、企業・投資家による実需の創出に関わる①②に関してはTNFD開示の普及やESG投資における生物多様性要素の重視などにより、③については国立環境研究所や大学等の学術研究機関による研究開発が進展しており、徐々に環境が整いつつある。

また、カーボンクレジット市場で指摘されている信頼性の課題(プロジェクトの追加性の証明困難、測定・報告・検証(MRV)の精度不足、ダブルカウントリスク、グリーンウォッシュ懸念等)に対しても、AI・ブロックチェーン技術の活用など、日本企業の技術的優位性を活かした解決策の開発が進んでいる。国際的な制度調和については、IAPBが2024年10月に発表したフレームワークにおいて「国際的なオフセットアプローチを支持しない」「補償は同一地域内(local-to-local)かつ同種同等(like-for-like)であるべき」「生物多様性は代替不可能であり標準化された単位は適切でない」といった方針を明確化していることが87、仮に日本が里地里山や人工林等の地域特性を活かし国際的な標準化よりも地域固有の生態系に適した評価手法を重視する制度設計を志向した場合に、追い風となる可能性がある。

なお、IAPBは2025年6月に、設立元である英仏両政府から完全に独立した法人として運営することを発表しており、この組織変更により日本を含むより多くの国々の参画機会が拡大する可能性がある88。これに先立ち環境省は2025年3月時点でIAPBと日本の支援証明書制度との関係性について意見交換中であることを明らかにしており89、国際的な制度調和に向けた具体的な連携も進展している。

(4)段階的市場発展の展望

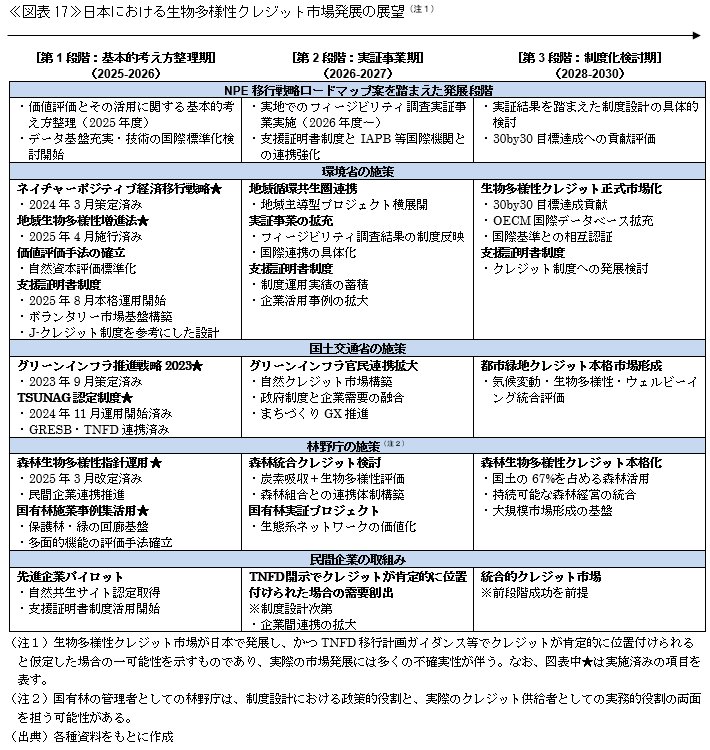

日本における生物多様性クレジット市場の発展は、2025年7月に公表されたNPE移行戦略ロードマップ案で示された段階的アプローチも踏まえると、≪図表17≫のような展開が想定される。

ただし、あくまで案の段階であり、今後のフィージビリティ調査実証事業の結果等により具体的な制度設計は変更される可能性がある。また、前記(3)のとおり多くの不確実要素を伴うことに変わりはなく、本稿で論じた様々な国内事情や、評価手法の標準化・企業需要の創出・国際的整合性の確保等の課題は、今後の制度具体化プロセスにおいて重要な検討要素となると考えられる。

6.おわりに(日本型モデルの特徴と優位性)

以上を踏まえると、日本の生物多様性クレジット市場は次の特徴を持つ「日本型モデル」として発展する可能性がある。

○ 統合的価値評価手法:炭素・生物多様性・水資源等の複数の生態系サービスを統合的に評価するバンドリング手法を中心とした展開

○ 技術統合主導:環境DNA分析、衛星画像・AI解析、IoT・センサー技術等の先進技術を活用した高精度・効率的な評価システム

○ 文化的景観の重視:里地里山、農業ランドスケープ等の二次的自然環境を適切に評価する制度設計

○ 海洋・都市・森林の三位一体:海洋国家・都市集積・森林資源という日本の特性を活かした多面的な展開

○ 官民連携による段階的発展:既存制度(自然共生サイト、支援証明書)を基盤とした漸進的な市場形成

政策面では、環境省・国土交通省・農林水産省・林野庁による各種支援に加え、2025年7月9日に公表されたNPE移行戦略ロードマップ案により、段階的な検討工程と国際連携の方向性が明確化された(同月中に確定見込み)。制度面では、自然共生サイト制度や支援証明書制度等の制度的枠組みが既に運用され、企業面では、一部の先進企業がTNFD開示や支援証明書制度との連動を見据えた生物多様性クレジット創出に向けた取組みを開始している。これらの政策・制度・企業の取組みが相互に連携することで、日本独自の生物多様性クレジット市場に向けた初期的な基盤形成が進みつつある。

注目すべきは、本稿の事例が示すように、日本企業が既に多様な分野で生物多様性価値の創出に取り組んでいることである。各社の取組みが統合的な市場メカニズムの中で機能することで、より大きな社会的インパクトを創出できる可能性がある。

結論として、日本における生物多様性クレジット市場は初期段階にあり、その発展には多くの不確実性と前提条件を伴う。しかし、里地里山のような文化的景観・海洋国家としての優位性・先進的な技術力等の日本固有の強みを活かした独自の制度設計により、持続可能な経済社会の実現に向けた有意義な貢献が可能と考えられる。

今後5年間の取組みの成果と国際的な議論の動向が、日本の生物多様性クレジット市場の貢献度の多寡を左右すると考えられる。

- 各国の事例等は鈴木大貴「生物多様性クレジットと自然資本市場②~先進国における制度構築の現状と課題~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.6)と鈴木大貴「生物多様性クレジットと自然資本市場③~新興・途上国の地域特性と多様な取組み~」Insight Plus(SOMPOインスティチュート・プラス、2025.6)で詳述している。

- European Commission, “Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions: Roadmap towards Nature Credits – COM(2025) 374 final”(2025.7)

- 環境省「生物多様性国家戦略2023-2030~ネイチャーポジティブ実現に向けたロードマップ~」(2023.3)

- 環境省、農林水産省、経済産業省、国土交通省「ネイチャーポジティブ経済移行戦略~自然資本に立脚した企業価値の創造~」(2024.3)

- 環境省「ネイチャーポジティブ経済移行戦略ロードマップ(案)」第8回ネイチャーポジティブ経済研究会 資料3-2(2025.7)

- 岩崎貴行「拡大する日本のカーボン市場 世界の動きに追いつけるか?」(環境ビジネス、2025.6)

- 前掲注3

- 環境省 生物多様性及び生態系サービスの総合評価に関する検討会「生物多様性及び生態系サービスの総合評価 2021 (JBO 3: Japan Biodiversity Outlook 3) 詳細版報告書」(2021.3)

- 生態系は二酸化炭素等と異なり互換性や不可逆性の観点から真の相殺はあり得ないこと、オフセットについてはミティゲーションヒエラルキーの考え方(事業活動による負荷を可能な限り低減した上でそれでもなお残る負荷に関する影響相殺に限る)に則るべきであること等を指す。

- 前掲注4

- 関連して、環境省はTNFDに2年間で約50万ドル相当拠出することを2024年10月に決定している。これにより、TNFDデータファシリティの立ち上げに参画し、自然関連財務情報開示の国際標準化に貢献するとしている(環境省「自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)に対する拠出について」(2024.10))。

- 環境省「前回研究会の振り返り及びロードマップの策定に向けて」第8回ネイチャーポジティブ経済研究会 資料3-1(2025.7)

- 環境省「令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」(2025.6)

- 環境省ウェブサイト「生物多様性「見える化」マップ」(visited Jul. 1st, 2025)

- 環境省「生物多様性見える化システムの試行運用開始について」(2025.4)、ABeam Consulting「環境省の「生物多様性見える化システム」構築を通じて30by30目標の実現に向けた重要地域の可視化・整備を支援」(2025.6)

- 具体的には、石垣島の藻場生態系における魚類多様性回復の評価枠組み検討などを進めている。

- 国立環境研究所「生物多様性クレジットの創出に向けたプロジェクトレベルでの生物多様性のモニタリング手法に関する研究(令和6年度)」(2024)

- 環境省ウェブサイト「生物多様性保全上重要な里地里山:重要里地里山トップ」(visited Jul. 1st, 2025)

- 環境省ウェブサイト「生物多様性保全上重要な里地里山:「重要里地里山」の選定」(visited Jul. 1st, 2025)

- 環境省「令和6年度後期「自然共生サイト」認定結果について」(2025.2)

- 環境省ウェブサイト「自然共生サイトに係る支援証明書について」(visited Jul. 1st, 2025)

- 環境省「自然共生サイトに係る支援証明書(試行版)の第一号を発行しました」(2025.3)

- 環境省「ネイチャーポジティブ経済の実現に向けた環境省の施策」第8回ネイチャーポジティブ経済研究会 参考資料1(2025.7)

- 環境省、農林水産省、国土交通省「生物多様性維持協定取扱指針」(2025.4)

- 環境省「令和6年度 生物多様性保全推進支援事業 実績報告書別紙10-6【事業名】南房総生物多様性オフセットプロジェクト〜「シェア里山」を外部の力で保全する(千葉県南房総市)【団体名】南房総里山未来拠点協議会」

- 国土交通省「グリーンインフラ推進戦略2023」(2023.9)

- グリーンインフラの市場における経済価値に関する研究会「グリーンインフラの事業・投資のすゝめ~経済効果の見える化を通じた都市開発・まちづくりにおける投資促進に向けて~(本編)」(2024.9)

- 国土交通省「「先導的グリーンインフラモデル形成支援」の重点支援団体を決定しました~グリーンインフラの実装に取り組む地方公共団体を支援~」(2025.6)

- 国土交通省「「TSUNAG認定」の第1号を認定!~良質な緑地を確保する14件の計画を認定しました~」(2025.3)

- TSUNAG認定は、TNFDが2025年1月に公表した「エンジニアリング・建設・不動産向けの追加セクターガイダンス(TNFD, “Additional sector guidance Engineering, construction and real estate Version 1.0”(2025.1))」で「緑地の創出」に位置付けられたほか、GRESBの「グリーンビル認証」に認められている(国土交通省「緑の認定制度「TSUNAG認定」、グローバル基準と連携!~TSUNAG認定がGRESBとTNFDガイドラインに関連付けられました~」(2025.2)、国土交通省「優良緑地確保計画認定(TSUNAG)とグローバル基準との連携」(2025.2))。

- 林野庁ウェブサイト「森林の有する多面的機能について」(visited Jul. 1st, 2025)に詳しい。

- 林野庁が発行する「森林・林業白書」では、近年、生物多様性保全を森林の持つ多面的機能の重要な柱に位置付けている。2025年6月公表の令和6年度版では生物多様性に関する特集(生物多様性を高める林業経営と木材利用)が組まれ、持続可能な森林経営を通じた生物多様性への貢献が強調された(林野庁「令和6年度 森林・林業白書」(2025.6))。

- 田中幸一「農業に有用な生物多様性の指標―農林水産省プロジェクト研究の概要―」植物防疫第64巻第9号(2010)、農業環境技術研究所「環境保全型農業の取り組み効果を示す農業に有用な生物多様性指標」平成27年度 研究成果情報

(第32集)(2015)、片山直樹ほか「水田の生物多様性に配慮した農法の保全効果:これまでの成果と将来の課題」日本生態学会誌70巻(2020)ほか - ネイチャーポジティブ経済移行戦略は、「諸外国と異なる我が国の状況として、地方において人口減少・高齢化等により里地里山の管理の担い手が不足し自然資本が十分に管理・活用されないことが自然資本の損失の要因の一つとなっている点には留意が必要である。自然をシステムと捉え、日本国内の自然資本への価値付け等を通じて、地域との対話を深めながら持続的な保全及び活用を進めることは、人の手が加えられることで維持されてきた二次的自然を含む我が国特有の自然資本の保全に貢献する」と述べている(前掲注4)。

- 林野庁(生物多様性保全に資する森林管理のあり方に関する検討会)「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」(2025.3)

- 林野庁「国有林野の森林施業における⽣物多様性への配慮事例集」(2025.3)

- 林野庁ウェブサイト「生物多様性の保全」(visited Jul. 1st, 2025)

- 三菱地所「国内初、企業版ふるさと納税を活用し群馬県みなかみ町でネイチャーポジティブに向け新たな活動を始動:三菱地所・みなかみ町・日本自然保護協会の3者で連携協定を締結」(2023.3)

- ①重要地域の評価(生物多様性保全上重要な場所の特定)、②生物の分布予測(生物種分布の統計学的予測)、③重要地域のギャップ分析(開発リスクと保全担保措置の評価)、④地下水涵養量・炭素吸収量(生態系サービスの定量化)、⑤生態系タイプ区分分析(生態系の多様性評価)、⑥国際自然保護連合(IUCN)の「NbS世界標準」への適合度(社会課題解決への貢献度評価)で構成される(三菱地所「ネイチャーポジティブ実現に向けた、生物多様性を客観的に評価する6つの手法を策定:GBFやTNFDなど世界の動きとも連動 みなかみ町・日本自然保護協会・三菱地所の3者連携活動成果」(2024.7))。

- 日本自然保護協会「2023年度の三菱地所、みなかみ町、NACS-Jの3者協定活動報告。定量的評価への挑戦では成果も」(2024.7)

- 鹿島建設「デジタルで森林づくりを総合支援!~国内初 森林内自律飛行ドローンを活用した森林の付加価値向上~」(2024.6)

- 積水ハウス「お客様と共に20年、「5本の樹」計画で都市の生物多様性保全推進~生物多様性の財務価値化の幕開け、ネイチャー・ポジティブ方法論を公開~」(2021.11)

- 積水ハウスウェブサイト「積水ハウスの「5本の樹」計画」(visited Jul. 1st, 2025)

- 積水ハウス「積水ハウスとシンク・ネイチャー 生物多様性可視化提案ツールを共同開発、試験運用開始 ~住宅の植栽提案でネイチャー・ポジティブの効果を可視化~」(2024.7)

- 積水ハウス「「5本の樹」計画の在来種中心の植栽がウェルビーイングの向上に寄与東京大学と積水ハウス、生物多様性と健康に関する共同研究についての最新分析結果を発表」(2024.7)

- 積水ハウス「都市における企業緑地の生物多様性評価の視点を強化~都市緑化機構は積水ハウスの協力を得て「緑の認定」SEGESにおける生物多様性評価を強化します~」(2022.11)

- ただし、本稿執筆時点では実際の販売開始は確認できなかった。

- BIOTA「オフィスビルの緑地から生み出す生物多様性クレジット」(PR TIMES、2024.5)

- 住友林業、NTTコミュニケーションズ「日本初、GISで森林由来J-クレジットの創出者・審査機関・購入者の3者を支援する『森林価値創造プラットフォーム』を提供開始」(2024.8)

- 企業では、損害保険ジャパンやソフトバンク等が理事に就任している(NCCCウェブサイト「Members」(visited Jul. 1st, 2025))。

- NCCC「NCCCが世界初の手法によるカーボンクレジット認証規約の確立とボランタリーカーボンクレジット(第一号)を認証」(PR TIMES、2024.8)

- 損害保険ジャパン、NCCC「第10回サステナブルファイナンス大賞の受賞~日本の地域社会の活性化とネイチャーポジティブの実現に向けて~」(2025.1)

- 日刊工業新聞「緑地の「質」スコア化 aiESGが評価法開発、自然再生の貢献・発信に利用」(2025.4)

- 佐藤優衣「カーボンクレジット、自然再生の効果も評価 九大・米社」(NIKKEI GX、2025.6)、九州大学「九州大学とCalyx Globalがカーボンクレジット市場の透明性と品質向上に向けて連携」(2025.6)

- ABINC ウェブサイト「認証について」(visited Jul. 1st, 2025)

- 環境省「経済的インセンティブに係る国内外の動向」令和6年度第3回「30by30に係る経済的インセンティブ等検討会」 資料3(2025.3)

- 大和ハウス工業「在来種を採用した緑化活動による都市の生物多様性保全効果が未実施時の3倍であることを確認」(2024.8)

- 大和ハウス工業、積水ハウス、旭化成ホームズ「~住宅業界初の3社連携した在来樹種による都市の生物多様性保全活動の推進~旭化成ホームズ、積水ハウス、大和ハウス工業3社協働在来樹種の都市緑化でネイチャー・ポジティブの実効性とシナジーを実証」(2024.9)

- 大和ハウス工業「森林破壊をゼロに ~Challenge ZERO Deforestation~」(2025.6)

- ENEOS、鶴居村森林組合、農林中央金庫「北海道鶴居村における「森林を活用した脱炭素社会の実現」に向けた連携協定 ~ カーボンニュートラルと生物多様性保全の推進を目指す ~」(2024.12)

- 大成建設「大成建設、蒜山(ひるぜん)自然再生協議会が自然共生サイト「蒜山高原鳩ヶ原草原及び周辺湿原」保全の連携協定を締結-草原・湿地再生技術の開発や生物多様性クレジット化に向け試行実施-」(2024.12)、大成建設「蒜山(ひるぜん)自然再生協議会への支援活動により環境省「自然共生サイトに係る支援証明書(試行版)」を全国で初めて取得」(2025.5)

- 算定にあたっては、林野庁による「森林の公益的機能の評価額」の手法(前記2(2)③a参照)に沿って計算し 、社外の環境アセスメント会社からのレビューも受けている(王子ホールディングス「国内社有林の経済価値評価の結果と定量化プロジェクトについて」(2024.9)、竹山栄太郎「王子HD、国内社有林の経済価値は「年間約5500億円」と算出 土砂流出防止などで」(朝日新聞SDGs ACTION!、2024.9))。

- 王子ホールディングスウェブサイト「持続可能な森林経営」(visited Jul. 1st, 2025)

- 国際航業「王子グループ子会社CENIBRA社の社有林25.4万haを対象とした森林変化の衛星データ分析を実施 ~持続可能な森林管理の取り組みを支援~」(2024.11)

- 王子ホールディングスはISFCの設立メンバーとして世界的な自然資本会計基準の整備にも参画している。ISFCは世界27か国約1,600万haの森林を管理する森林関連企業17社(2025年4月現在)による団体で、日本からは丸紅・三井物産・日本製紙・住友林業も加わっている。

- 藤田香「COP16、経営層や有識者に聞くネイチャーポジティブ経済への移行:低PBRに危機感、森の価値訴求が課題」(日経ESG、2024.12)

- David Fogarty, “$400m forestry fund to focus on S-E Asia as climate, conservation focus grows”(The Straits Times, 2025.4)

- 石垣市野底崎周辺は、ウミショウブの日本における生息地の北限として生態学的に重要な地域であるが、近年、海水温上昇と保護活動により増加したアオウミガメの食害により、2020年以降ウミショウブ群生地は消滅の危機に直面している。そのため、ウミショウブをイノカのラボで保護し、最適な生育環境や環境変化に強いウミショウブの研究を行っている。

- 東京海上アセットマネジメント「東京海上グループならびにイノカ、脱炭素対応や生物多様性保全で要となる藻場の再生と拡大に向けた共同研究を開始」(2023.10)

- 東京海上アセットマネジメント「東京海上アセットマネジメントならびにサステナクラフト、生物多様性クレジット創出に関する共同研究を開始」(PR TIMES、2024.2)

- 環境省「石垣島 野底ウミショウブ群落 自然共生サイト」(ecojin、2025.2)、環境省「R6前期【No.69】石垣島 野底ウミショウブ群落 自然共生サイト」

- 熊本県立大学ほか「~産学金協働による水循環保全イベントを熊本で開催~グリーンインフラ普及による「熊本ウォーターポジティブ・アクション」を始動」(サントリー、2025.2)

- 雨庭は水資源保全機能に加えて小規模な生物多様性スポットとしても機能することから、水クレジットと生物多様性クレジットの統合的創出の可能性も想定されると思われる。

- 西山良太「水クレジット創出へ水源涵養評価 サントリーが認証組織」(NIKKEI GX、2025.5)

- Giada Ferraglioni et al., “Feature: Water credit market takes first steps as scarcity hits crisis point”(Carbon Pulse, 2025.6)ほか

- 熊本県「地下水採取の手続きについて(熊本県地下水保全条例)」(2020.8)

- 調印式は台湾大学実験林渓頭自然教育園区で開催された「生物多様性クレジット国際シンポジウム」で行われた(東京大学「アジア生物多様性クレジット・アライアンス設立のMOUに調印」(2025.7))。研究計画や活動内容は公表されていないものの、アジア地域における生物多様性クレジット制度に関する学術的な協力基盤の構築を目指すものと考えられる。

- ただし、日本でもGXリーグにおいて排出量取引制度(GX-ETS)が導入され、2026年度から本格稼働を予定している。排出量の10%を上限にカーボンクレジットによるオフセットを認めることが提案されており、これに伴い、GX-ETS の対象となるJ-クレジット等に対するコンプライアンス需要も今後高まると予想される(経済産業省「排出量取引制度の詳細設計に向けた検討方針」(2025.7))。

- 林野庁ウェブサイト「都道府県別森林率・人工林率(令和4年3月31日現在)」(visited Jul. 1st, 2025)

- ecotopia「原生林とは?日本でも見られる手付かずの森林をご紹介」(2021.3)

- Nathaniel Robinson et al., “Protect young secondary forests for optimum carbon removal”(Nature Climate Change, 2025.6)

- 東京都市大学ほか「人口減少で生物多様性が損失する可能性も明らかに ―日本全国158の里地里山を対象としたビッグデータ解析による研究結果―」(2025.6)

- 静岡市「静岡市森林カーボンクレジット創出促進事業」(2025.6)、金野真仁「生き物守り水害防ぐ…森林保全の公的価値を見える化、「カーボンクレジット」に加算 静岡市などが構想事業者を公募」(静岡新聞DIGITAL Web、2025.6)

- invox「株式会社invox、カーボンクレジットを活用した森林保護・再生プロジェクト「invoxの森」を始動~クレジット創出支援パートナーと連携し、カーボンクレジット創出の支援から活用まで、森林所有者をトータルにサポート~」(PR TIMES, 2025.6)

- 千葉大学園芸学部の深野准教授による2025年6月28日のXの投稿と、SPREP et al., “Pacific Invasive Species Battler Series: Create Sustainable Financing for Invasive Species Management”(2022.6)を参考にした。

- ①②は需要創出に必要な要素と考えられるが、これを推奨するものではない。

- IAPB, “Framework for high integrity biodiversity credit markets”(2024.10)

- IAPBウェブサイト「NEWS & EVENTS」(visited Jul. 1st, 2025)

- 前掲注56

PDF:3MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。