エリアマネジメントがひらくまちづくり

~都市緑地による公共空間の創出と持続可能な地域経営~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5862-7270)にご連絡ください。

1.はじめに

人口減少等による税収減から財政難に陥る自治体が増えてくる中、民間主体の公共空間の整備、維持管理、運営が求められている。また、環境・防災等への関心の高まりや、都市間競争を目的とした地域資産価値の維持・向上に期待が集まる中、良質な公共空間の創出による地価上昇やサービスから得られる収益等による地域経営が期待されている。そうした取組みの一つとして、現在エリアマネジメントに注目が集まる。エリアマネジメントとは、地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・事業主・地権者等による自主的な取組みである。

本稿では、このうち都市緑地1による公共空間の創出と地域経営の事例として、JR大阪駅前で展開されるうめきたプロジェクトを紹介する。同プロジェクトでは、エリアマネジメントによる民間主体のまちづくりが進められており、全国的にも先進事例として注目されている。

2.都市緑地による公共空間の創出とエリアマネジメント

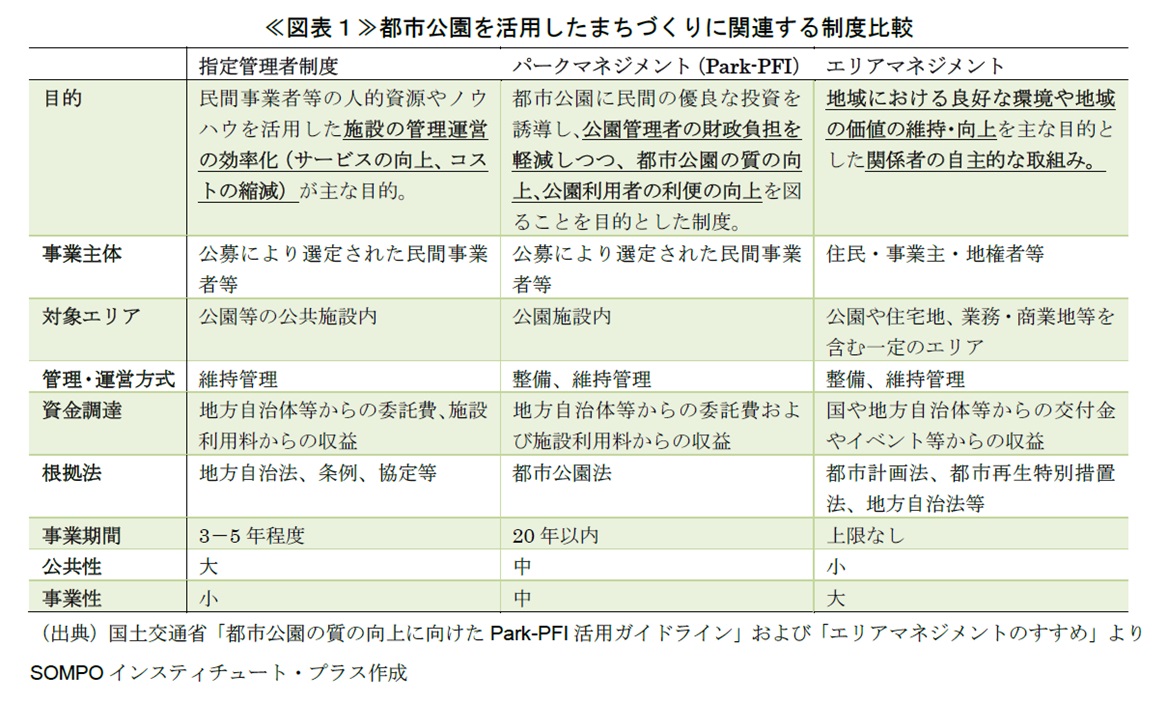

国土交通省では、公園等の都市緑地を中心とした公共空間の整備、管理運営に活用できる事業スキームを大きく3つに区分している。1つ目は地方自治法に基づく指定管理者制度である。2つ目は都市公園法に基づくパークマネジメント(Park-PFI)や設置管理許可制度で、3つ目はPFI法に基づくPFI事業である。本稿では、このうち公共的事業性の高い指定管理者制度、Park-PFIとの比較からエリアマネジメントの特徴を掴む≪図表1≫。

指定管理者制度の主な目的は、行政が公共施設等の維持管理、運営費を負担せず、民活による業務効率化を図り、財政負担を軽減することである。地方自治法等が根拠法となっていることから、公共性が高いのが特徴で、その第1号に国営昭和記念公園が指定されている。同公園では、公園全体の企画管理運営が指定管理者に任され、イベント、施設・設備の維持管理、カフェ等の設置、運営、植栽管理等が行われている。

パークマネジメントは、行政の財政負担軽減にとどまらず、空間の価値向上や地域活性化を目的としており、収益獲得も目指している点が異なる。代表的な事例として、大阪城公園パークマネジメントがある。ここでは、大阪市が事業費の一部を充当する一方で、大阪城パークマネジメント(株)2によって大阪城公園内にある施設利用料金等から維持管理費を捻出する事業スキームになっている。都市公園法が根拠法となっているため、公共性を担保しつつ民間が収益を上げ、公園の維持管理費に充当する意味で事業性がやや高い。

エリアマネジメントは、地域における良好な環境や地域の価値の維持・向上が主な目的である。都市計画法や都市再生特別措置法、地方自治法等を活用しつつ、関係者の自主的な取組みによって、公共性を担保しつつ事業性に重きを置いている点が特徴である。公園施設等を含めた地域一体を対象としており、扱うエリアが広い。本稿では、エリアマネジメントの事例としてうめきたプロジェクトを取り上げ、①制度設計、②公共空間の整備とまちづくり、③公共空間の維持管理の3つの視点から概説する。

3.うめきたプロジェクトに見る、エリアマネジメントの特徴

(1)制度設計

JR大阪駅前にはもともと旧国鉄所有の梅田貨物駅操車場があったが、1980年代の貨物鉄道輸送品目の軽量化によるヤード系輸送方式の衰退や、モータリゼーションによるトラック輸送の発展によって操車場の役割を終えている。また、旧国鉄の赤字経営を背景とした国鉄民営化を背景に、1987年に国鉄清算事業団(以下、事業団とする。)へと継承されることになった3。事業団は、全国にある旧国鉄所有の土地、株式の売却益を財源とした償還を行ってきているが4、当該地域にあっては移転先の吹田貨物操車場周囲の住民反対もあって、長い間再開発が進まず、およそ20年間駅前遊休地となっていた。2002年に、国鉄清算事業団からUR都市再生機構(以下、URとする。)に土地の所有権が移管されたことによって再開発が検討され始め、その後、2006年に梅田駅の機能を吹田貨物操車場に移転することで決着し、本格的に一体的な都市再生が進められることになった。

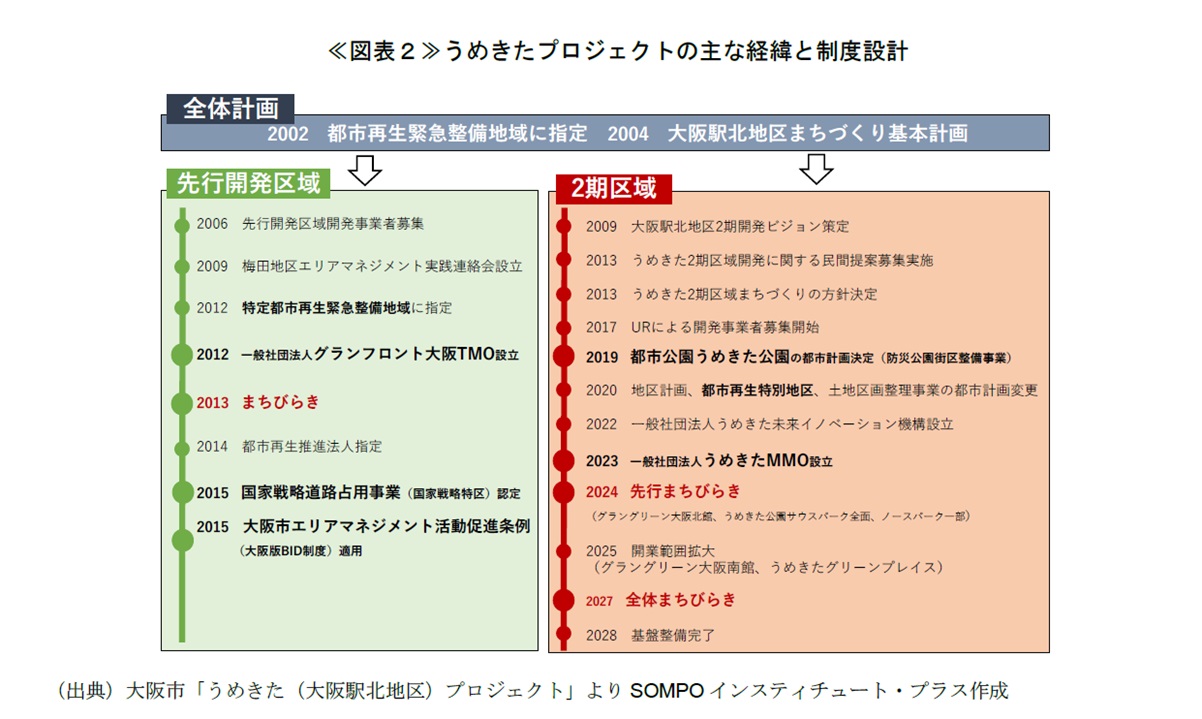

当該地域のように、公共事業の一端を民間事業者が担う体制になったのは、特殊法人である国鉄清算事業団の土地が、独立行政法人であるURに移管されたことや、当時の大阪市の失業率上昇を背景とした都市計画税収減によって公共サービスの維持が難しくなったことなどが要因として考えられる。以下では≪図表2≫を参照しつつ、うめきたプロジェクトの経緯詳細を見ていくことにする。

操車場跡地は、2002年に国によって都市再生緊急整備地域5に指定され、2004年に大阪市が大阪北地区まちづくり基本計画を策定し、まちづくりの方針が打ち出された。この中で当該地域は、「先行開発区域」「2期区域」に分けられ、段階的に開発を進めることが決定している。

先行開発区域は、特定都市再生緊急整備地域6として2012年に国に指定され、都市の国際競争力強化を目標に民間開発やインフラ整備の充実を図るための有効地域となっている。2013年に「賑わいの創出」「質の高い都市景観形成」「独自のコミュニティ形成」「体験・経験」をコンセプトに「まちびらき」が行われたが、その後、国家戦略道路占用事業7や大阪市エリアマネジメント活動促進条例(大阪版BID:Business Improvement District)8を取り入れるなど、道路の公共空間を活用し、オープンカフェ等を設置するといった事業性の高い官民連携によるまちづくりへと発展した。当該区域は民間事業者を中心に設立したグランフロント大阪TMO(Town Management Organization)によってエリアマネジメントが進められた。

2期区域は、2019年に大阪市とURの公募によって選定された民間事業者によって都市公園うめきた公園が整備され、翌年に国の都市再生特別地区9に指定されたことで民間主体の「まちづくり」が開始している。2024年には『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』をコンセプトに「先行まちびらき」が行われており、2027年にかけて「全体まちびらき」が予定されている。当該地域は、同様に民間事業者を中心に設立したうめきたMMO(MIDORI Management Organization)によってパークマネジメントとエリアマネジメントとを併用してまちづくりが進められており、都市公園(防災公園)としての公共性が担保されるのと同時に、公園内外のまちづくりによる事業性が認められる。

(2)公共空間の整備とまちづくり

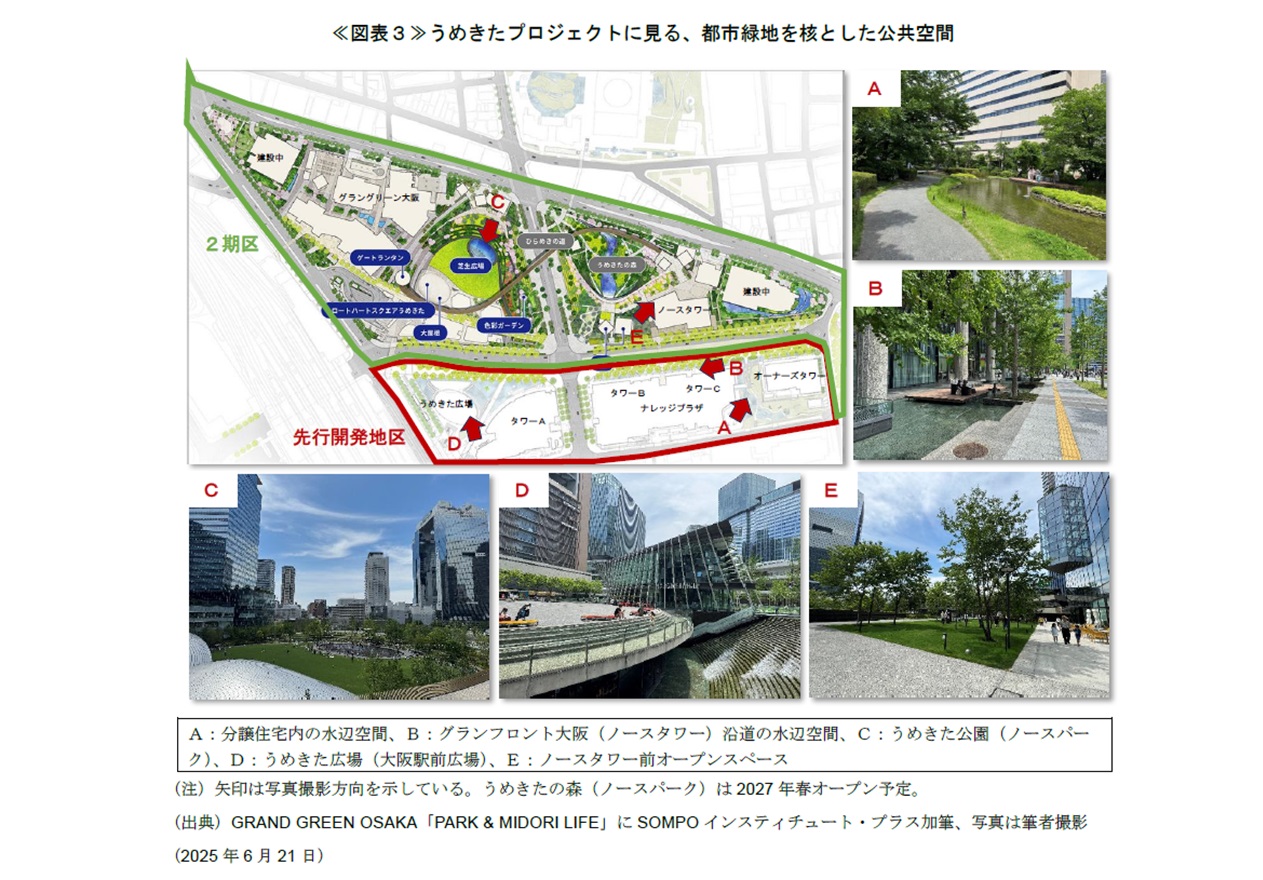

うめきたプロジェクトは、区域全体で約24haの広大な敷地を対象としている。このうち、先行開発区域は約7ha、今回「まちびらき」した2期区域は約17haとなっている。以下では、両区域の再開発整備詳細について概観していきたい。

先行開発区域は、オフィス、商業施設、ナレッジキャピタル、ホテル・サービスレジデンス、分譲住宅の整備を通じて、「賑わいの創出」「質の高い都市景観形成」「独自のコミュニティ形成」「体験・経験」をまちづくりの目標としており、エリアマネジメントの考え方を採用し実現している(≪図表3≫赤枠参照)。当該区域で整備された公共空間として、グランフロント大阪(サウスタワー)分譲住宅内やグランフロント大阪(ノースタワー)沿道の街路樹・水辺空間がある(≪図表3≫の「A」「B」参照)。これらの都市緑地は、大阪府や大阪市が総合設計制度10や道路占用事業などの制度を活用しており、官民連携で創出された公開空地11、カフェ等は主に商業、住宅、道路空間の質向上に寄与している。

2期区域は、『「みどり」と「イノベーション」の融合拠点』をコンセプトに、エリアマネジメントの考え方を採用し、まちづくりが推進されている(≪図表3≫緑枠参照)。当該区域の公共空間として特筆すべきは、好立地な駅前に4.5haにおよぶうめきた公園や駅前広場が整備されたことである(≪図表3≫の「C」「D」参照)。従来の駅前空間は電車やバス、タクシー等の乗り継ぎを目的とした最短ルートでの動線計画が立てられることが多いが、当該区域は都市公園や広場を核にして、人々の集いの場を提供している点においてこれまでとは異なるコンセプトを取り入れている。また、うめきた公園は、URの防災公園街区整備事業12が適用されており、防災公園整備と市街地整備を一体的に推進する事業スキームを活用している。うめきた公園・広場以外では、商業施設に付帯したオープンスペースが創出されるなど、多様な緑地空間が目を引く(≪図表3≫の「E」参照)。

以降では、うめきたプロジェクトに見る、エリアマネジメントの事業スキーム詳細を見てみることにする。

(3)公共空間の整備・維持管理と地域経営

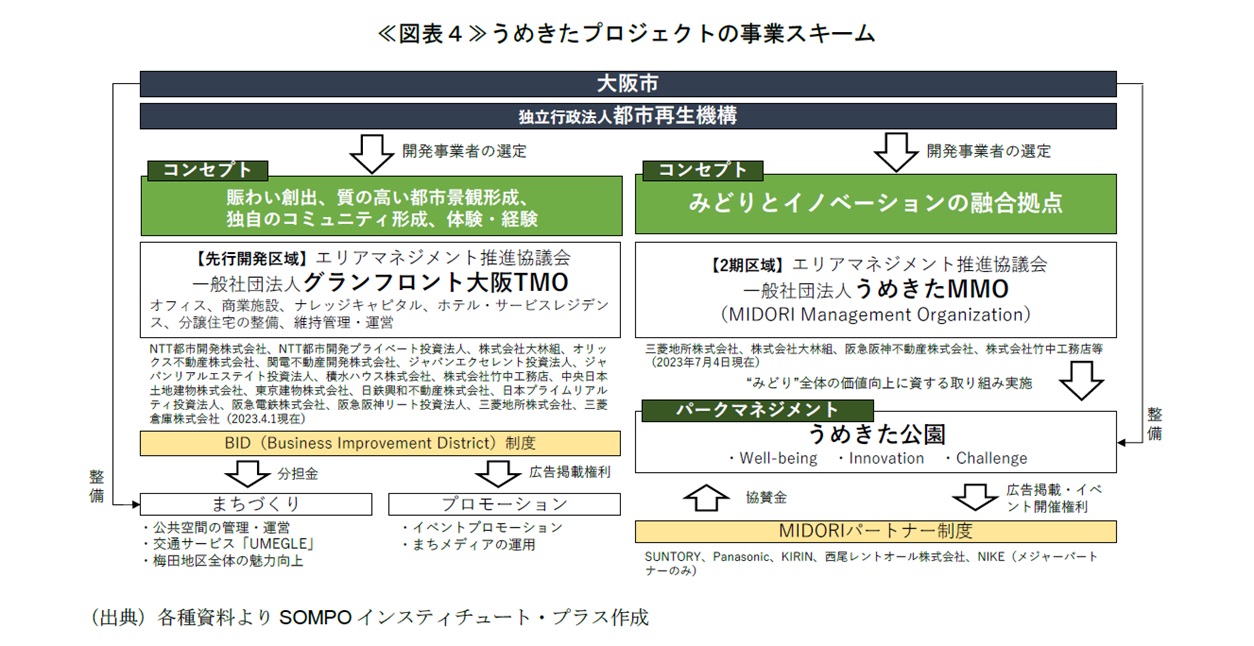

≪図表4≫はうめきたプロジェクトにおける公共空間の維持管理と地域経営に関する事業スキームを示したものである。

まず、先行開発区域では、国の道路占用許可特例によって歩道空間を活用したオープンカフェの設置やプロモーション等が許可されている。これらの公共空間は、エリアマネジメント推進協議会であるグランフロント大阪TMOによって管理、運営されているのは先に述べた通りである。同協議会は、三菱地所を中心に、デベロッパー、ハウスメーカー、情報通信事業者、不動産投資会社、鉄道会社等による組織体制となっている。また、全国初の大阪市BID制度によって、指定区域内の民間企業から出た収益をまちづくりの分担金として事業費に充てる一方で、民間企業は広告掲載やイベント開催権利を持つことができる事業スキームが設けられている。

次に、2期区域では、うめきた公園を核としたまちづくりが展開されている。当該区域におけるエリアマネジメント推進協議会であるうめきたMMOが設立され、うめきた公園、駅前広場、商業住宅併設のオープンスペース等の維持管理や、これらを利用した地域経営が行われているところである。同推進協議会も三菱地所等を中心としたデベロッパーや鉄道会社によって組織されている。また、大阪市内外に事業所を持つ企業が提携するMIDORIパートナーから協賛金を集め、うめきた公園等の維持管理、運営に充当される一方で、公園内での広告掲載、イベント開催権利が付与される仕組みになっている。

4.都市緑地を活用した、まちづくりと地域経営の可能性

これまで見てきたように、うめきたプロジェクトの公共空間を活用したまちづくりと地域経営には、区域ごとに次の特徴的な事業スキームを見てとることができる。

先行開発区域では、国の道路占用許可特例や大阪市BID制度により道路空間の利用を緩和し、オープンカフェ等を設置することで得られた収益を分担金としてまちづくりの運営資金に充てている。一方、オープンカフェが設置された道路空間では、企業の広告掲載権利が認められる仕掛けになっている。

2期区域では、パークマネジメントとエリアマネジメントを併用し、都市公園を中心とした一定エリを対象にまちづくりが進められているのが特徴である。また、MIDORIパートナー制度の運用によって、地域内企業からの協賛金が得られるだけでなく、当該区域のまちづくりに共感する地域外企業から資金支援が受けることができる。一方で、企業側は公園内での広告掲載、イベント開催権利が得られる仕組みとなっている。

当該区域のエリアマネジメントは、ニューヨーク市のBID制度13を参考に制度設計、運用がされているため、比較する中で今後の可能性について述べたい。BID制度は、公園を中心とした一定区域の地権者から収益の一部を賦課金14として徴収し、公園や地域の質向上を図ることを目的とした制度である。ニューヨーク市には76のBIDが存在しており、総額で180億円が地域に投資されている。BID制度は、指定区域内の受益者(地権者、事業者)がまちづくりを行うことが原則である。これに対して、今回紹介したうめきたプロジェクトは、指定区域外の企業も含めて分担金や協賛金を募り、公園やまちづくりに充当している点が特徴である。従来のBID制度やエリアマネジメントの考え方を一歩拡張したものと捉えられる。

大阪市では、現在うめきたプロジェクトが気候変動適応に寄与するとして、グリーンボンド15を発行するなど、新たな取組みも開始している。都市緑地の受益者をさらに拡張した事業スキームである。今後、都市緑地を中心とした公共空間の受益者を誰に設定するのかが、地域経営につなげるカギになるだろう。

- 本稿では、公園、街路樹、水辺等からなるオープンスペース(非建ぺい地)を総称して都市緑地とする。

- (株)電通、読売テレビ放送(株)、ダイワハウス工業(株)、大和リース(株)、(株)NTTファシリティーズが共同出資により設立された株式会社。

- 中垣勝臣・土井義夫(2021):「長期的視点からみたJR貨物の経営合理化と競争力強化への取組み-コンテナ導入前夜から現在に至るE&S導入を中心として-、朝日大学経営論集第36巻、1-20

- 岡本寛子・大沢昌玄・岸井隆幸(2006):「旧国鉄跡地の活用実態と土地利用転換状況に関する研究」、都市計画論文集41-3、773-778

- 都市再生を目的として、都市開発事業などを通じて市街地の整備を重点的に進めるべき地域として政令で定められた地域のこと。

- 都市再生緊急整備地域のうち、都市の国際競争力強化に特に有効な地域として、国が政令で指定するもの。民間開発やインフラ整備に対する国の支援、都市計画の特例や金融・税制支援などの措置が講じられる。

- 道路管理者による道路占用許可によって、道路に一定の物件や施設などを設置することができる特例。国家戦略特別区域内においては、広告塔、ベンチ、食事施設、自転車駐車場器具、国際的な会議・イベント等のため設けられる露店等の占用許可基準を緩和する特例制度。

- 公共空間を活用した事業収益などにより、民間団体の自主財源を確保しやすくする大阪独自の条例。

- 都市再生に貢献し、土地の合理的かつ健全な高度利用を図るために、用途地域などの規制を適用除外できる地区のこと。民間企業のノウハウを活かした開発を促進することができる。

- 一定規模以上の敷地において、公開空地を設けるなど、市街地環境の整備改善に資する建築計画に対して、容積率(延べ床面積/敷地面積×100%)や高さ制限などの建築制限を緩和する制度。

- ビルやマンションなどの敷地に設けられた土地で、その敷地内の建物になんらの権利を有していない一般の人でも自由に出入りすることができる空間のこと。

- UR独自の事業方式で、防災公園整備と市街地整備を一体的に推進する事業。

- 関谷進吾(2024):ニューヨークのパブリックスペース・ムーブメント、公共空間からの都市改革、学芸出版社、226-241

- 特定の事業や活動の費用を賄うために、受益者に対して割り当てて負担させる金銭のこと。

- 環境問題の解決に貢献する事業に特化した資金を調達するために発行される債券のこと。

PDF:2MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。