第7次エネルギー基本計画の国民の受け止め

~“判断保留層”の存在と情報発信の課題~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5363-4390)にご連絡ください。

1.はじめに

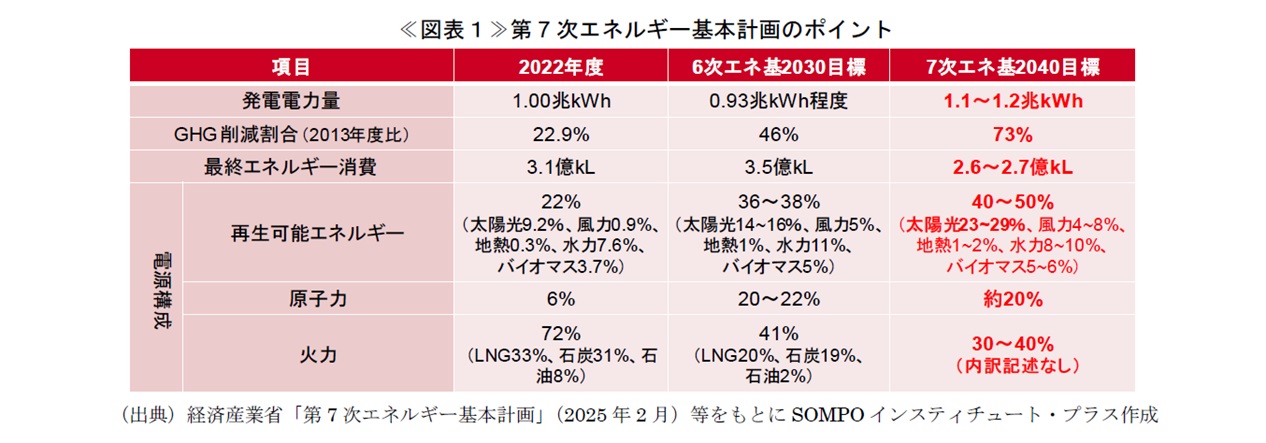

政府は2025年2月、第7次エネルギー基本計画を閣議決定した。温室効果ガス(GHG)排出量を2013年比で73%削減する目標が掲げられたほか、2040年度の発電電力量を1.1~1.2兆kWhと2023年度比で2割増を想定しており、これに再生可能エネルギーと原子力を両立して対応していく方針が示された。

2040年の電源構成については、再生可能エネルギーや水素、二酸化炭素(CO2)回収・貯留(CCS)といった技術の導入拡大・コスト低減の進展に基づいて幅を持たせた形で設定されており、2040年目標として再生可能エネルギーが40~50%、原子力が20%、火力が30~40%とされている(図表1)。再生可能エネルギーについては、ペロブスカイト太陽電池や浮体式洋上風力の導入を拡大する方針であるほか、原子力については新設やリプレースを含めた活用を推進するとし、東日本大震災以降、第6次エネルギー基本計画まで記載されていた「可能な限り原発依存度を低減する」という文言が削除されている。

当社では、こうした日本のエネルギー政策に対する国民の認識等について、全国2,089名を対象にエネルギー政策に係るアンケート調査1(以下、「本調査」)を実施した。本稿は、本調査の分析結果を踏まえ、①国民の基本認識と政府への信頼度、②エネルギー政策の主要論点に対する受け止め、③国民のエネルギーに対する意識・認知度に関する結果を踏まえ、エネルギー政策を推進するにあたっての国民とのコミュニケーション設計の示唆を提示することを目的とする。

2.調査結果の概要:エネルギー政策をめぐる国民意識

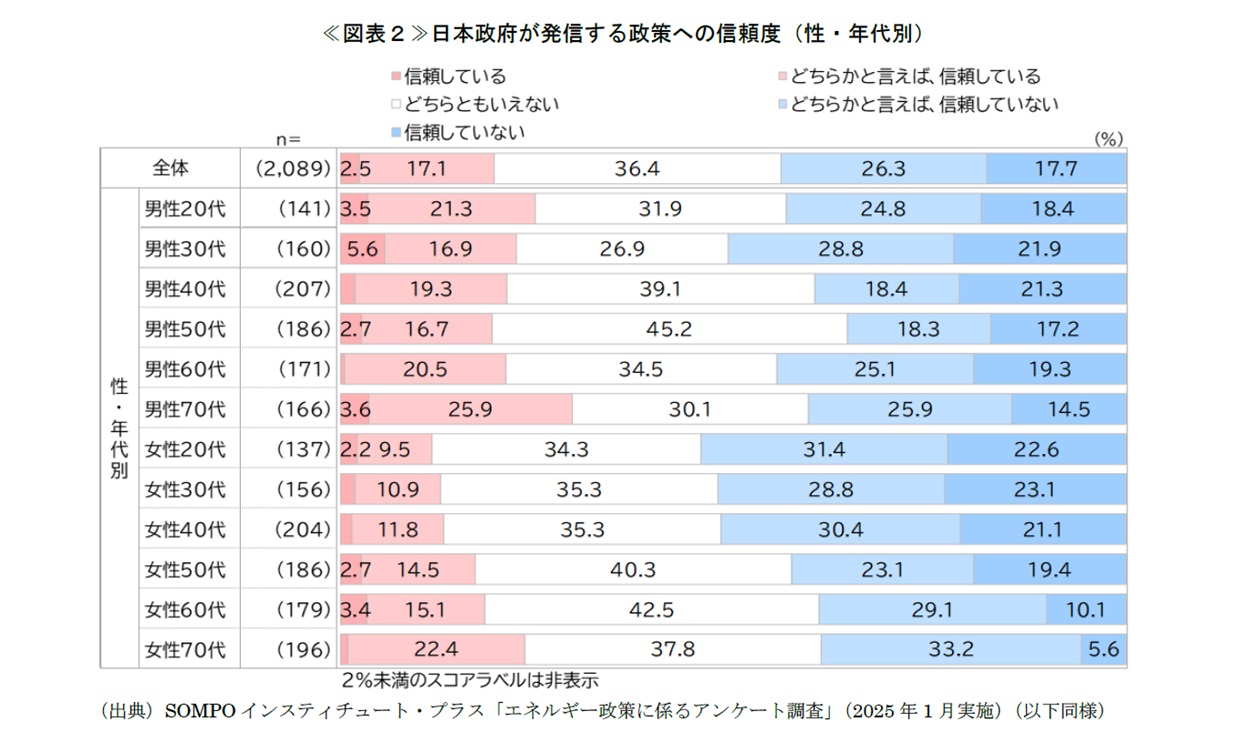

(1) 低い政府への信頼と情報発信の評価

政府の政策全般(エネルギー政策に限らない)に対する信頼度は、「信頼計(「信頼している」+「どちらかと言えば、信頼している」)」が19.6%に留まり、「非信頼計(「どちらかと言えば、信頼していない」+「信頼していない」)」が43.9%と上回っている2(図表2)。性・年代別で見ると、全体と比較して特に女性の若い年代層で信頼度が低い傾向が見られる。

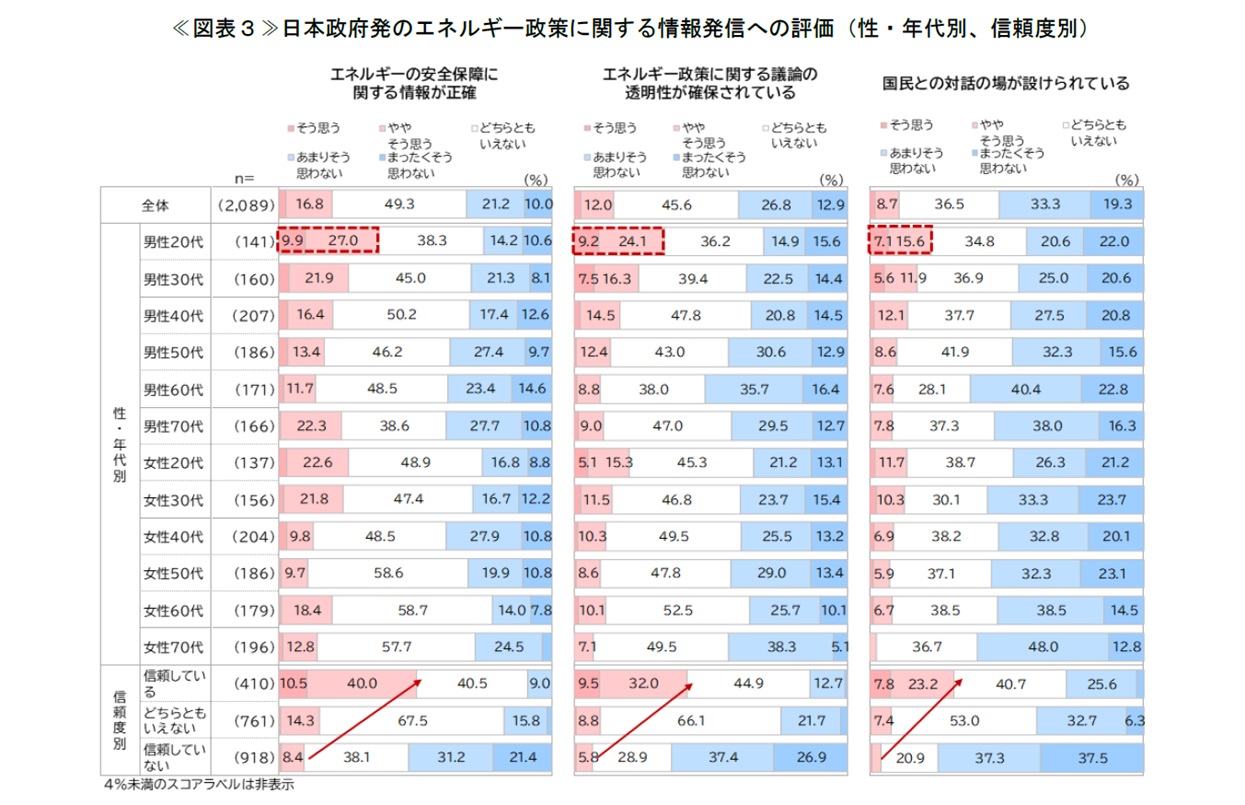

また、エネルギー政策に関する情報発信の評価については、「エネルギーの安全保障に関する情報が正確だと思う」が19.5%、「エネルギー政策に関する議論の透明性が確保されていると思う」が14.7%、「国民との対話の場が設けられていると思う」が10.9%で、情報発信への評価は総じて低い傾向である(図表3)。一方で、20~30代では比較的情報発信への評価は相対的に高い傾向にあり、特に男性20代は各評価が高い。

政府の政策全般に対する信頼度別(以下、信頼度別)で見ると、信頼している層ほど政府の情報発信に対する評価が高い傾向が窺え、特に信頼していない層の評価の低さが目立つ。

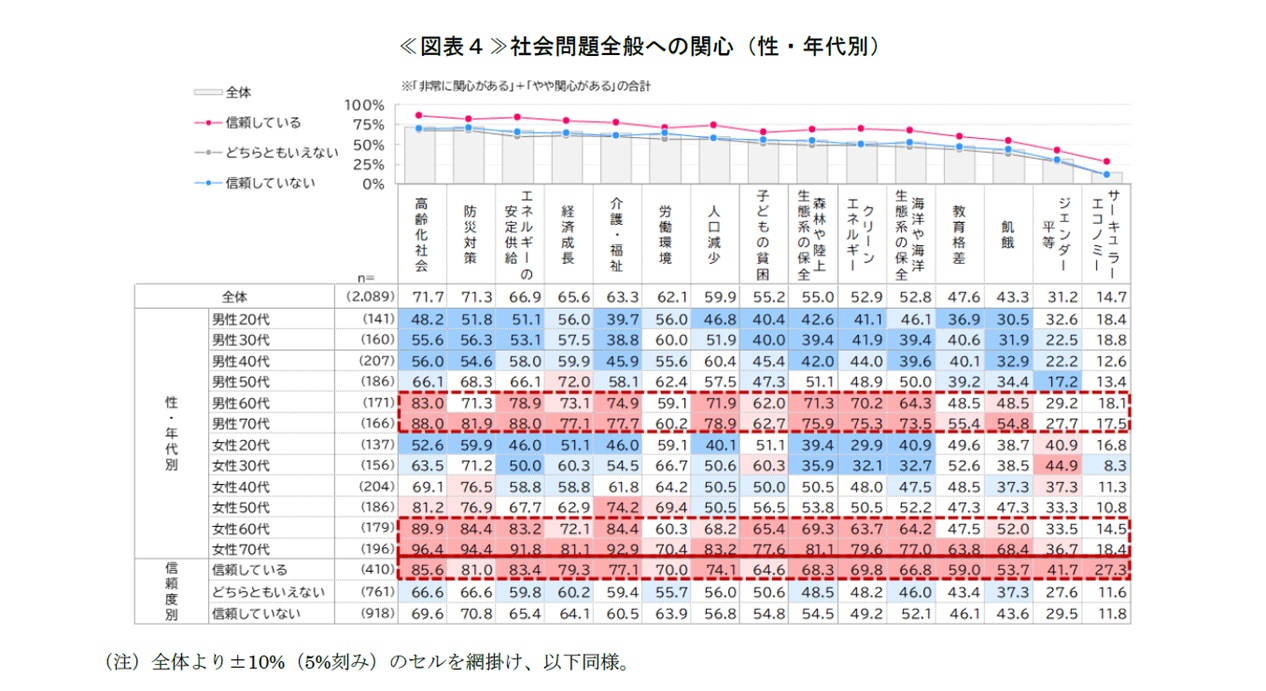

このように、政府への信頼度やエネルギーに関する情報発信の評価は総じて低い一方で、社会問題全般への関心について見ると、「高齢化社会」(71.7%)、「防災対策」(71.3%)に次いで「エネルギーの安定供給」(66.9%)への関心が高く、特に男女ともに年代が高い層でこれらへの関心が高い傾向が窺える(図表4)。また、信頼度別で見ると、政府を信頼している層ほど全体的に社会問題への関心が高い。

(2)エネルギー政策の国民の受け止め

①「わからない」が約4割を占める

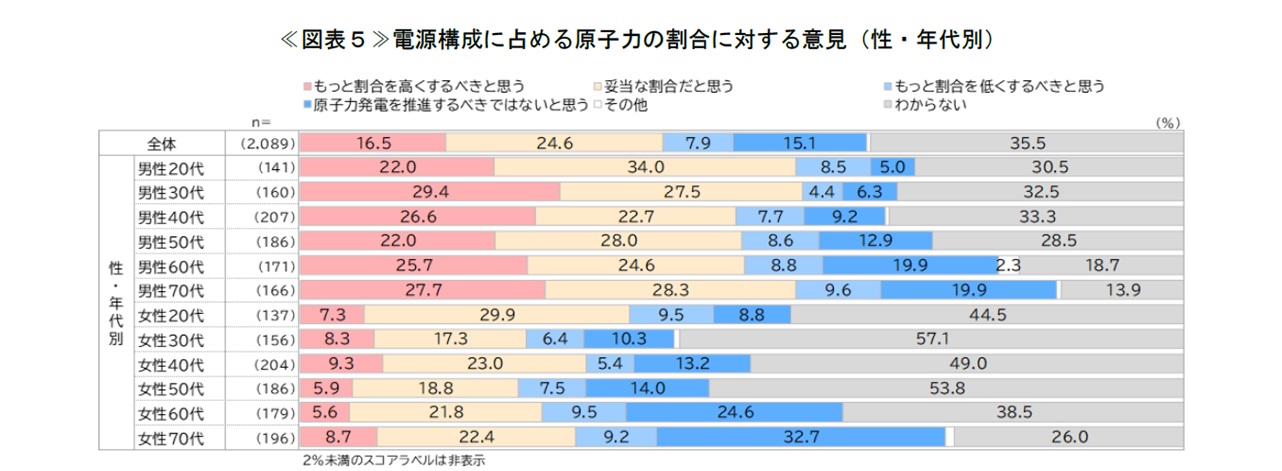

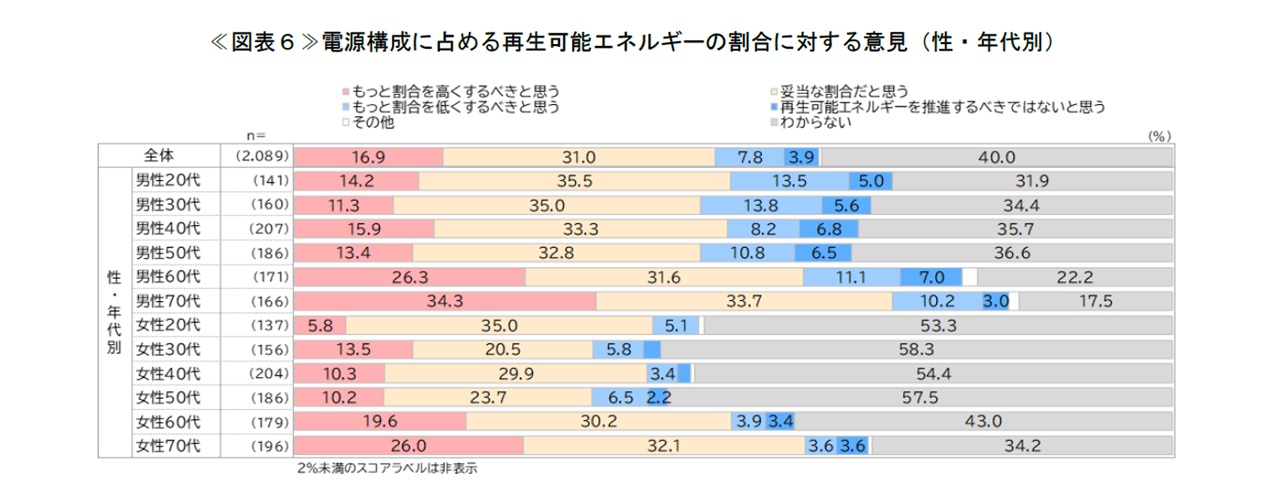

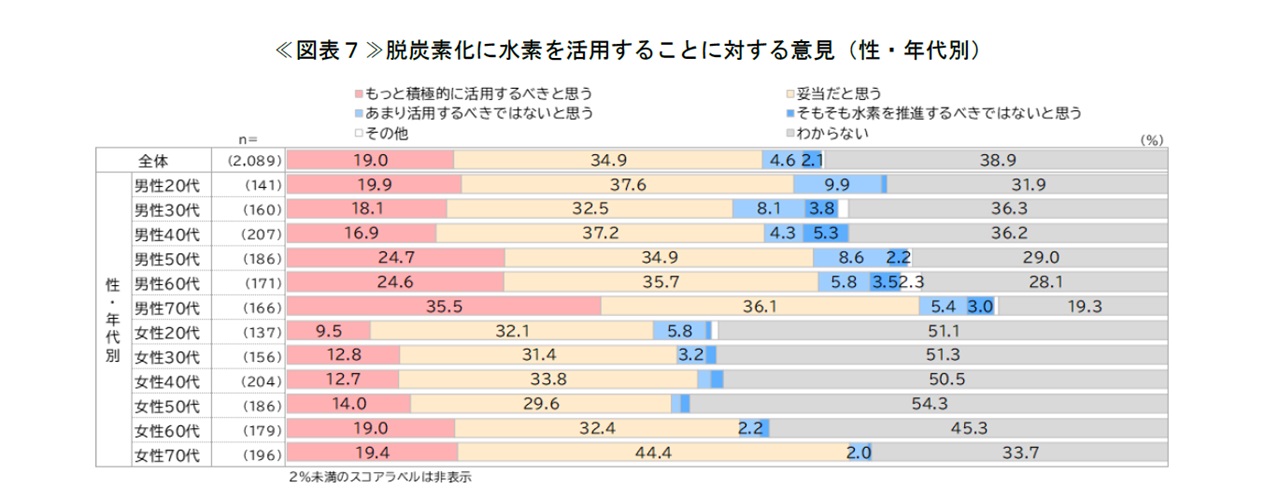

政府不信とエネルギーに関する情報発信の評価の低さが見られる一方、第7次エネルギー基本計画で示された、原子力や再生可能エネルギーの電源構成割合や、脱炭素に向けて水素を活用する方針については、概ね妥当であると考えている人が多い(図表5~7)。ただし、全体の傾向を見ると「わからない」が3~4割と最多で、他選択肢を上回っている。意見を持つ層の中では、原子力や再生可能エネルギーの割合について総じて前向きな意見が多い傾向にあるが、年代が上がるにつれ、原子力については「推進するべきではないと思う」との意見が、再生可能エネルギーや水素については「もっと割合を高くするべきだと思う」との意見が増加する傾向が見られる。

②生活に直結する施策へは強い支持

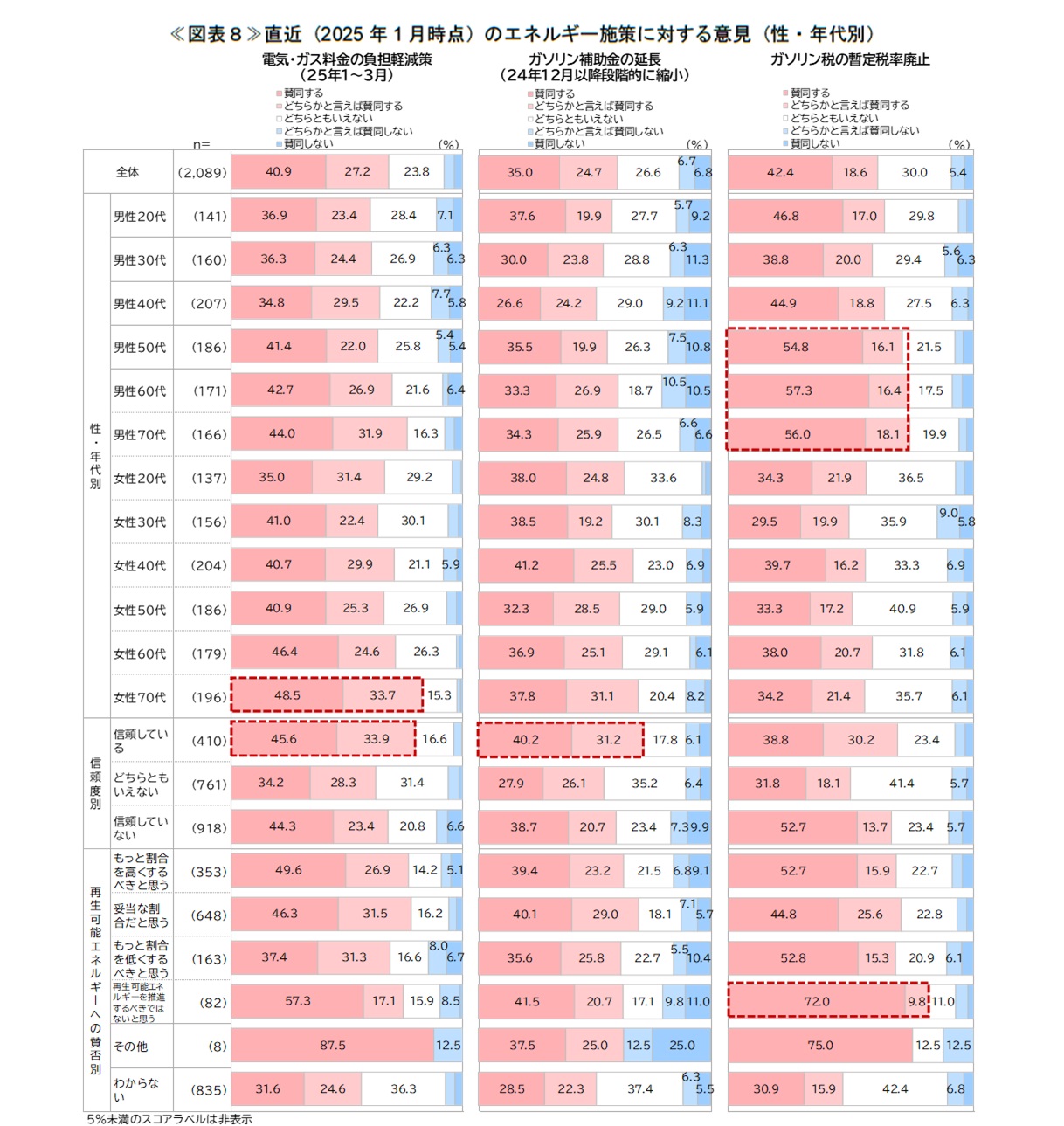

対照的に、国民の家計に直接影響する施策には、明確に賛同意見を表明する傾向が強く、「電気・ガス料金の負担軽減策」(賛同する+どちらかといえば賛同する、以下同様:68.1%)、「ガソリン補助金の延長」(59.8%)、「ガソリン税の暫定税率廃止」(60.9%)と、いずれの施策も6割を超える支持を得ている(図表8)。また、性・年代別では、女性70代で「電気・ガス料金の負担軽減策(25年1~3月)」(82.1%)、男性50~70代で「ガソリン税の暫定税率廃止」(71.0~74.1%)の賛同率がそれぞれ高い。政府への信頼度別で見ると、いずれの施策も政府を信頼しているほど賛同する割合が高いが、「ガソリン税の暫定税率廃止」については、政府を信頼していない層も賛同する割合が66.4%と高い傾向にある。なお、再生可能エネルギーの電源構成割合4~5割への賛否別では、「再生可能エネルギーを推進するべきではないと思う」層は特に「ガソリン税の暫定税率廃止」に賛同する割合が81.7%と高い。

(3)エネルギー政策への意識・認知度

①化石燃料に代わる代替エネルギーへの印象

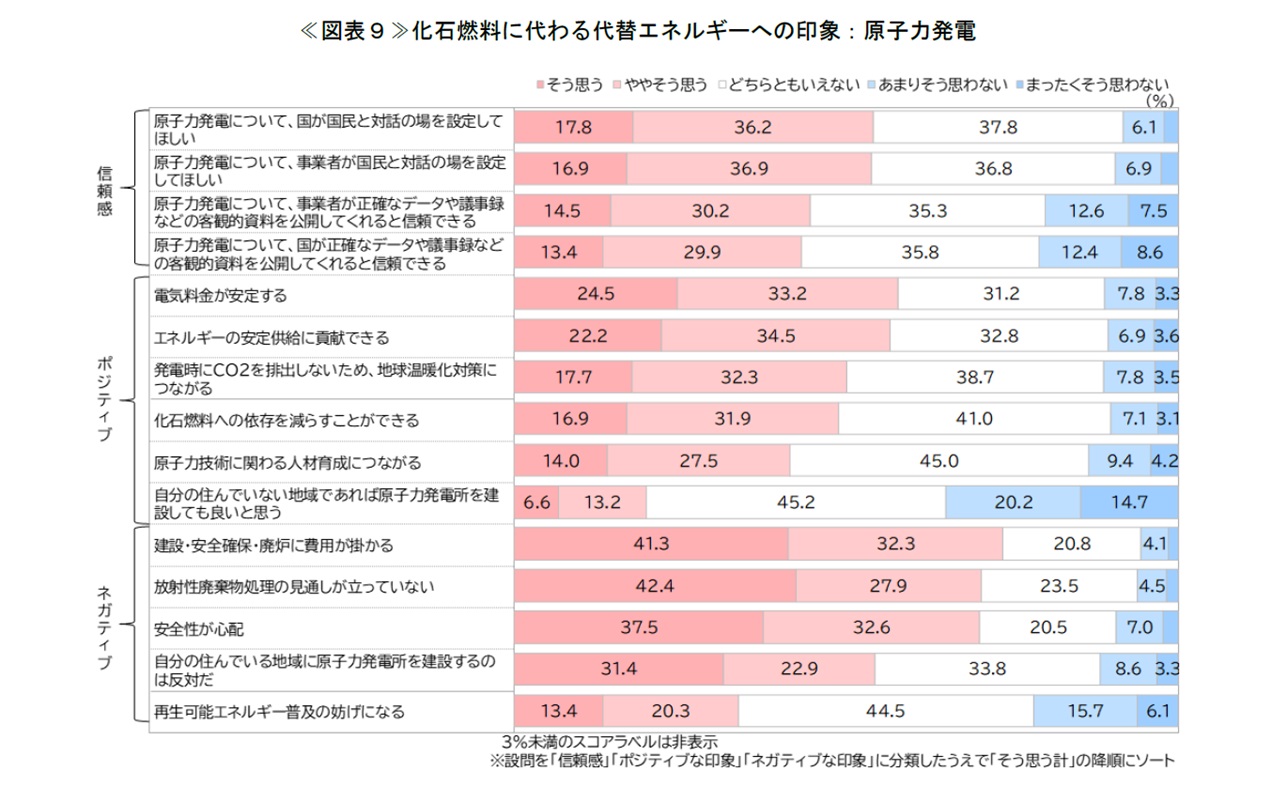

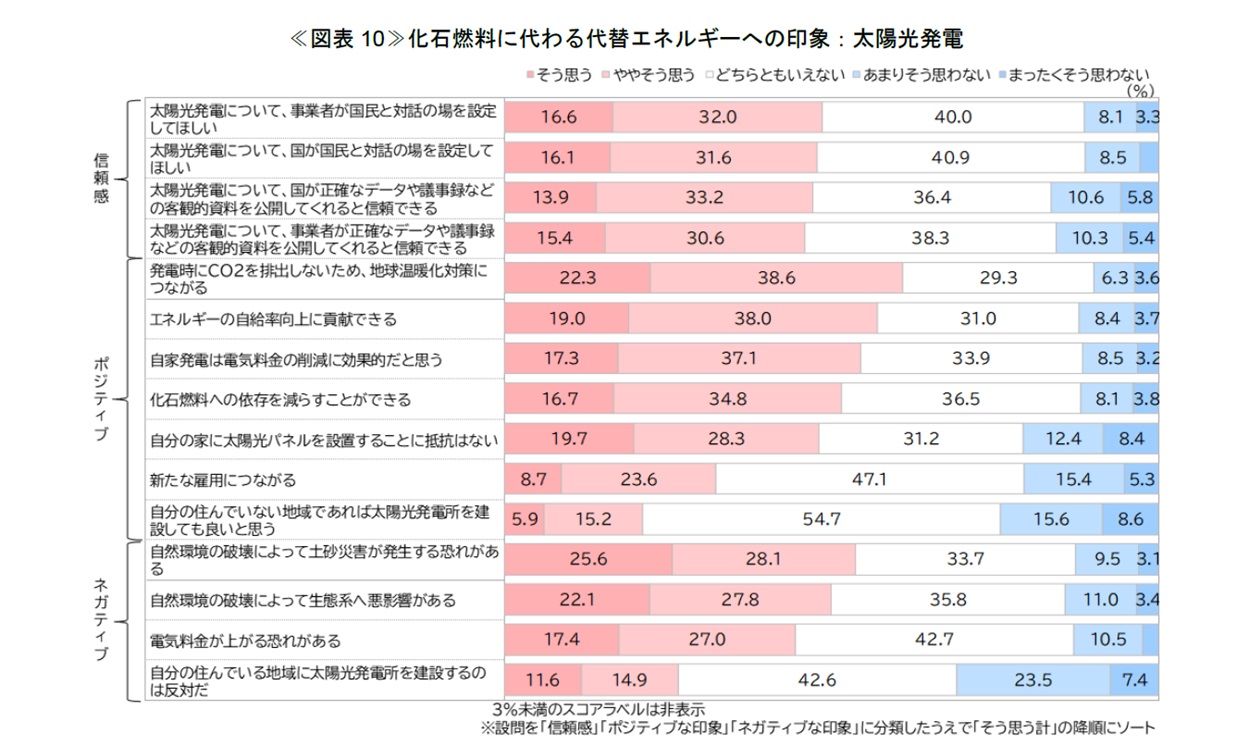

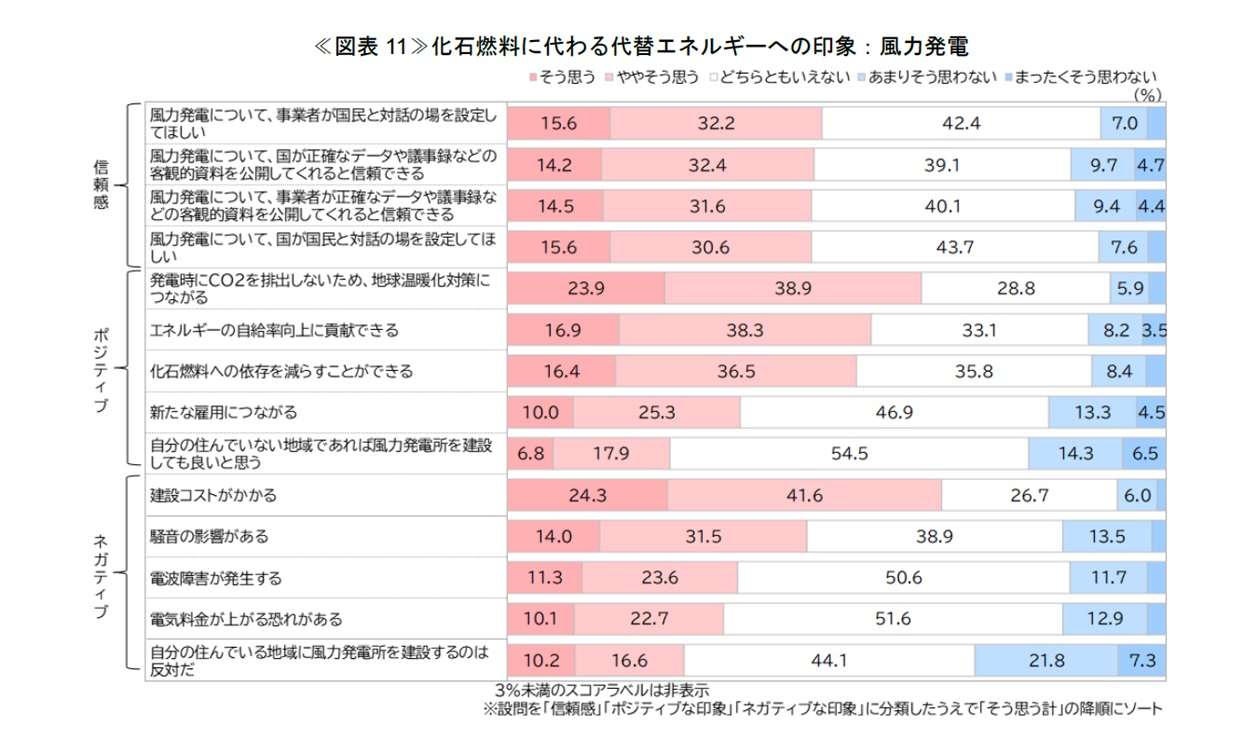

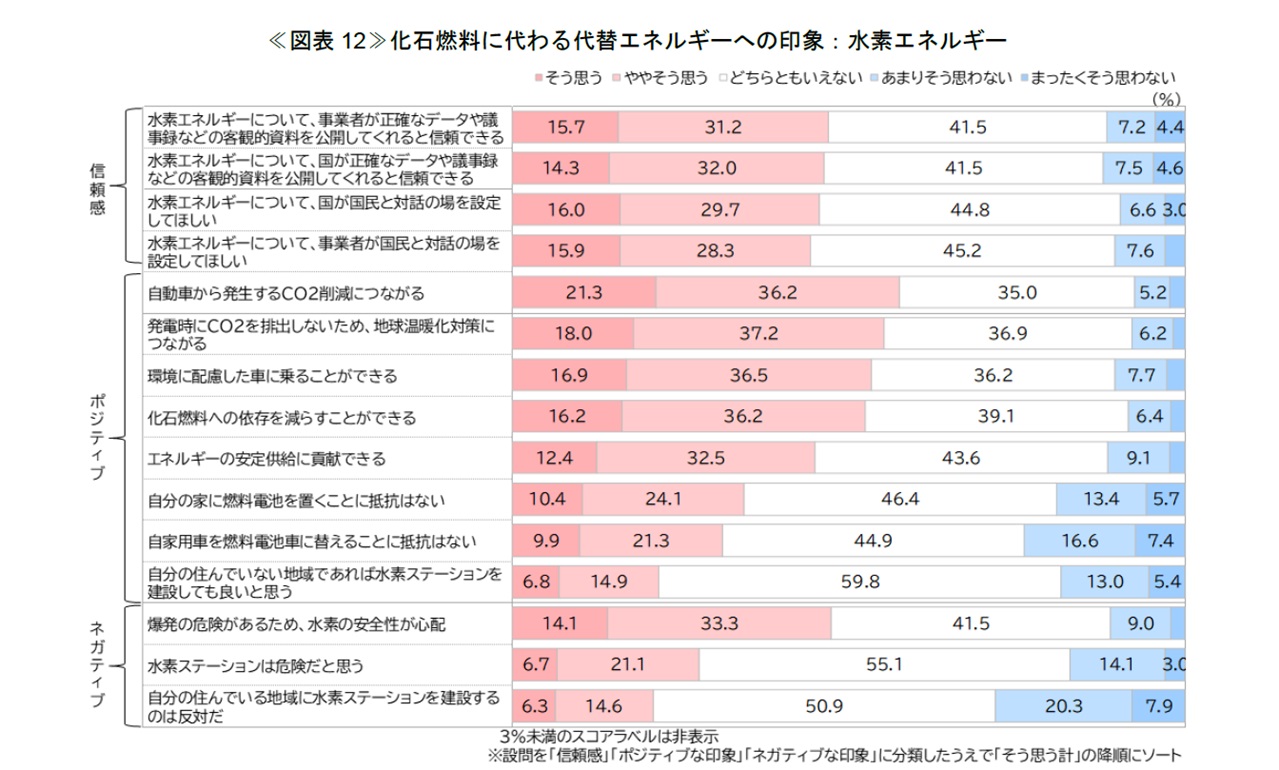

原子力への印象については、「建設・安全確保・廃炉に費用が掛かる」(そう思う+ややそう思う、以下同様:73.6%)、「放射性廃棄物処理の見通しが立っていない」(70.3%)、「安全性が心配」(70.1%)が7割台でネガティブなイメージが上位に挙がるが、「電気料金が安定する」(57.7%)や「エネルギーの安定供給に貢献する」(56.7%)といったポジティブなイメージも後に続く。一方、再生可能エネルギー(太陽光発電・風力発電)や水素エネルギーに関しては、「地球温暖化対策につながる」や「エネルギーの自給率向上に貢献できる」といったポジティブなイメージが上位に挙がっている。ただし、「太陽光の自然環境の破壊によって土砂災害が発生する恐れがある」(53.7%)や風力発電の「建設コストがかかる」(65.9%)といったデメリットも冷静に認識されている(図表9~12)。

②省エネの取組は生活費を抑えるため

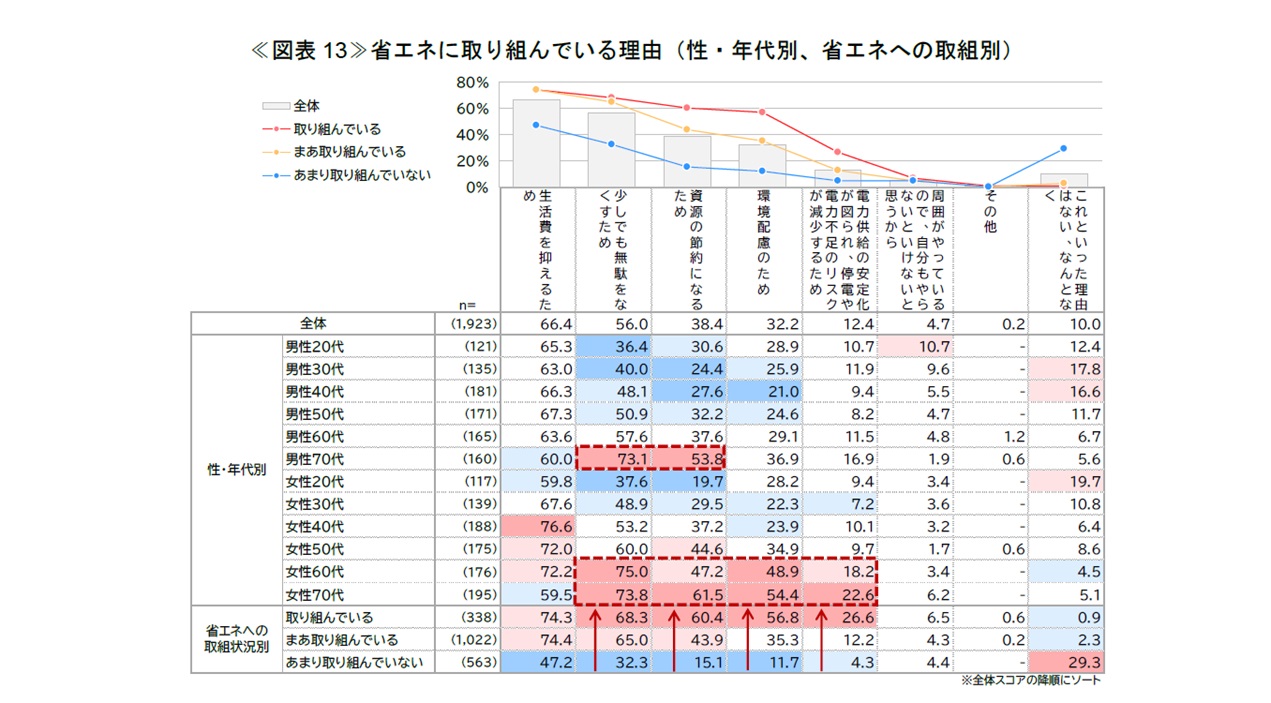

省エネについては、「全体の92.1%が省エネに取り組んでいる。省エネに取り組む理由を尋ねると、全体の傾向として「生活費を抑えるため」が66.4%で最も高く、次いで「少しでも無駄をなくすため」(56.0%)、「資源の節約になるため」(38.4%)、「環境配慮のため」(32.2%)が続く(図表13)。性・年代別で見ると、男女ともに年代が高い層で「無駄をなくすため」「資源の節約」との理由が高く、また、女性では「環境配慮」などの理由も目立つ。省エネへの取組状況別では、取り組みを実施している層ほど「少しでも無駄をなくす」「資源の節約になる」「環境配慮」など、明確な理由を持って省エネに取り組んでいることが見て取れる。

③コスト負担への抵抗感

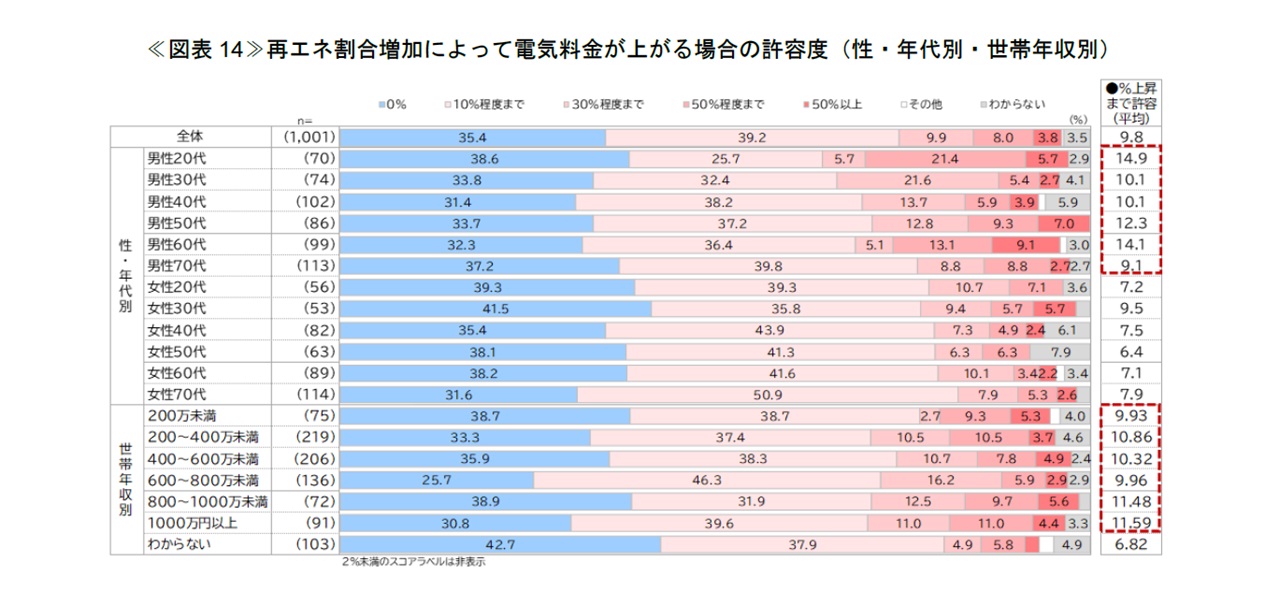

国民のコスト意識について、再生可能エネルギーに賛成すると回答した人(n=1,001、図表6参照)のうち、再生可能エネルギーの導入によって電気料金が上がる場合に許容できる上昇率は平均で9.8%に留まり3、またこのうち35.1%は「0%(何%も許容できない)」と回答しており、家計への直接的な負担増には強い抵抗感があることが窺える(図表14)。男性は女性に比べ許容できる電気料金上昇率が高い傾向にあるが、世帯年収別では許容度の平均について大きな差は見られなかった。

④情報の入手に関する現状

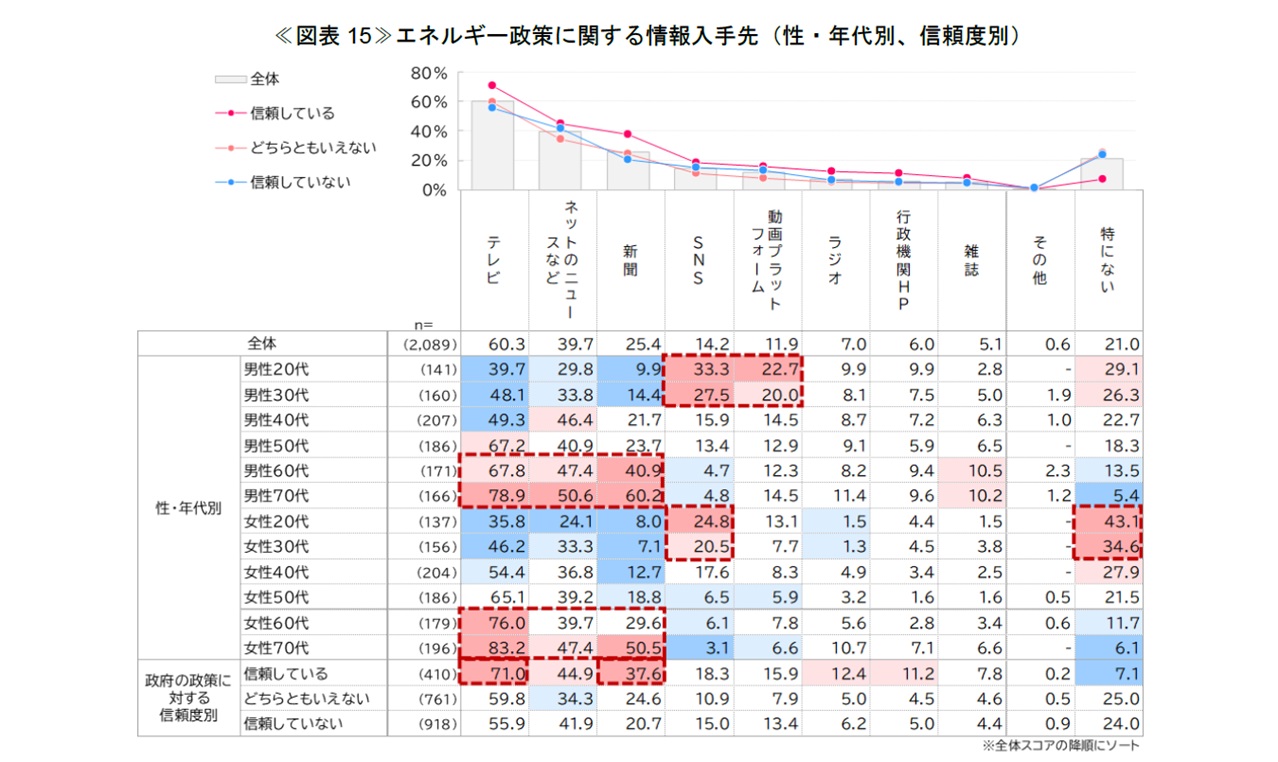

エネルギー政策に関する情報入手先は、全体傾向では「テレビ」が60.3%で最も高く、次いで「ネットのニュースなど」(39.7%)、「新聞」(25.4%)が続く(図表15)。性・年代別で見ると、男女60~70代は「テレビ」「ネットのニュースなど」「新聞」での情報接触率が高い一方、男女20~30代は「SNS」が高く、男性20~30代は「動画プラットフォーム」も高い。信頼度別で見ると、政府を信頼している層は全体と比較して特に「テレビ」「新聞」での情報接触率が高い傾向にある。

3.まとめ

(1)判断を保留する層の特性

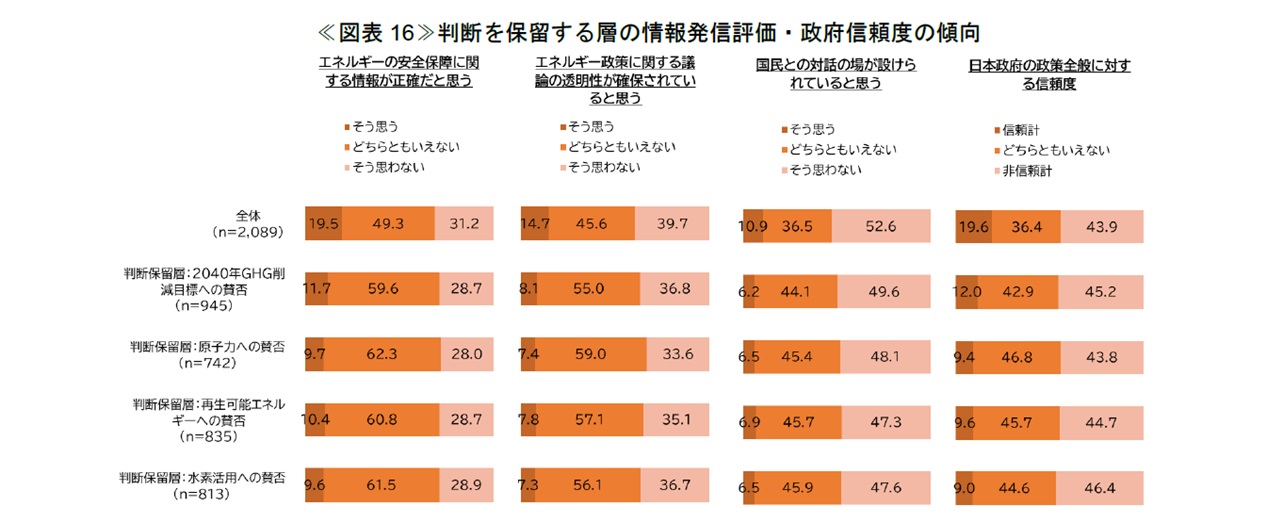

国民の社会問題への関心は総じて高く、エネルギーの安定供給に対しても全体の66.9%が関心を示している一方で、国のエネルギー政策に対しては賛否の判断を保留(「わからない」と回答)する層は3~4割以上と多く見られる結果となった。この判断保留層は、政府への信頼やエネルギーに関する情報発信の評価において、相対的に低い、あるいはどちらともいえないという態度をとることが多い傾向にある(図表16)。

政府はエネルギー白書20254の中で、「国民一人一人が『じぶんごと』として当事者意識を持つことが何より重要であり、政府による情報開示を通じた国民各層の理解促進や双方向のコミュニケーションを充実していくことが重要」であるとしている。この「じぶんごと」に関してみれば、経済的な影響など生活に直結する事柄については、賛否をより明確に表明している(=「じぶんごと」として捉えている)が、第7次エネルギー基本計画の電源構成目標といった中長期的なことや地球規模の事柄に対し、国民は関心を無くす傾向にある。この点からも、エネルギーに関わる事柄は自らの生活に直結するという意味で、より「じぶんごと化」していくことが望ましいと言えるだろう。

(2)情報発信の評価と情報チャネルの最適化

そのうえで、判断保留層を含む幅広い国民に対して興味・関心を喚起するためには、伝えるメッセージの内容だけでなく、それを伝えるチャネル(媒体)の最適化が不可欠であろう。

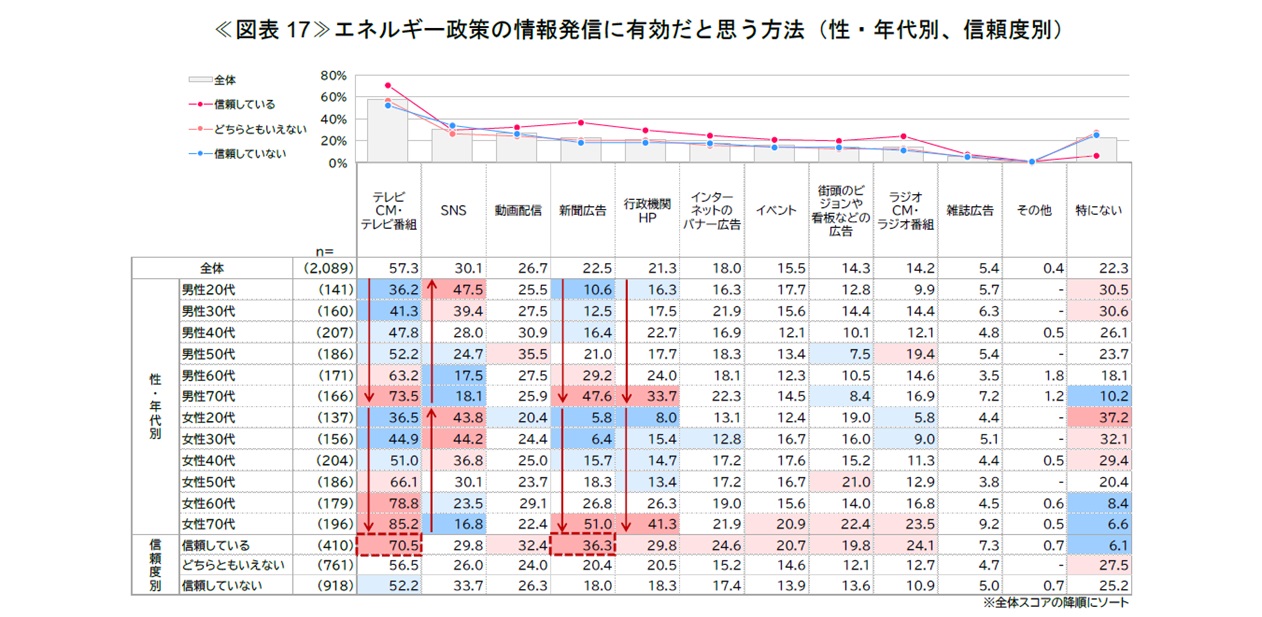

本調査では、国民がエネルギー政策の情報発信に有効だと考える方法についても尋ねており、その結果は、対象に応じたチャネル選択の重要性を明確に示していると言えよう(図表17)。全体傾向では、「テレビCM・テレビ番組」が57.3%で最も高く、次いで「SNS」(30.1%)、「動画配信」(26.7%)、「新聞広告」(22.5%)、「行政機関HP」(21.3%)と続く。性・年代別で見ると、男女ともに年代が高い層ほど「テレビCM・テレビ番組」「新聞広告」「行政機関HP」が高く、反対に年代が若い層ほど「SNS」が高い傾向が窺える。信頼度別では、信頼している層は特に「テレビCM・テレビ番組」「新聞広告」が高い。

このように、年代に応じた情報発信ツールの使い方に工夫の余地があると言えるだろう。

4.最後に

本調査から浮かび上がってきたのは、日本のエネルギー政策が直面する課題が、技術開発の難易度や導入コストの高さといった物理的な問題だけでなく、「信頼」や「情報発信(=コミュニケーションの手法)」も重要な要素であるということである。「国民一人一人が『じぶんごと』として当事者意識を持つ」ということを実現するためにも、まずは、判断を保留する層に真摯に向き合うことが必要であろう。

そのためには、行政による情報発信の質や透明性の向上はもとより、多様な情報チャネルを戦略的に使い分け、生活者視点に立った政策設計を進めることが求められる。特に、電気料金やガソリン税といった家計に直結する論点を重視するなど、まずは国民の関心を引きつける施策が重要となるだろう。また、国の政策内容を地域レベルに浸透させるためには、地方自治体も重要な役割を担うという点で欠かせない存在となる。

同時に国民も、短期的な負担だけに目を奪われず、長期的な便益にも目を向ける姿勢が求められる。例えば、省エネ活動や再生可能エネルギーの導入は「生活費の節約」を超えて、将来世代への責任や日本のエネルギーの自給率向上などに資する選択である、ということを自覚することがその一歩となるのではないだろうか。日本のエネルギー政策が抱える課題は複雑で多岐にわたるが、この政府と国民の双方向のコミットメントこそが、持続可能な社会の実現につながる契機となるだろう。

5.調査設計

(1)調査手法

インターネットリサーチ

(2)調査対象者

全国の20~79歳の男女

(3)調査時期

2025年1月6日(月)~1月8日(水)

(4)調査実施会社

株式会社マクロミル

- SOMPOインスティチュート・プラス「エネルギー政策に係るアンケート調査結果(2025)」

- 当社では、2023年2月にも「エネルギー政策に係るアンケート調査」を実施している。調査会社や調査対象等が異なるため単純比較はできないものの、参考情報として「エネルギー政策に係るアンケート調査結果(2025)」の中で2023年2月の結果と比較しており、その結果、今回調査では男性20代・女性20~40代で非信頼計がいずれも15pt以上増加している。

- 計算の都合上、各回答項目の上昇率につき、「10%程度まで」を5%、「30%程度まで」を20%、「50%程度まで」を40%、「50%以上」を60%として加重平均を計算。

- 資源エネルギー庁「令和6年度エネルギーに関する年次報告(エネルギー白書2025)」(2025年6月)

PDF:2MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。