学生と若年就業者の幸福度に大きな差

~「挑戦意欲」を持つことが重要~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5472-3861)にご連絡ください。

1.若年世代では、学生に比べて就業者の幸福度が低い

先ごろ発行したInsight Plus『50代と60代の幸福度に大きな差』では、独自アンケート調査に基づく分析を行い、50代は「平穏な感情状態」を保ちにくい一方、60代は「平穏な感情状態」を確保しやすい状況にあることが、両世代の幸福度の差に結びついている可能性を示した。それに続く本稿では、若年世代(18~29歳)に焦点を当てて考察したい。

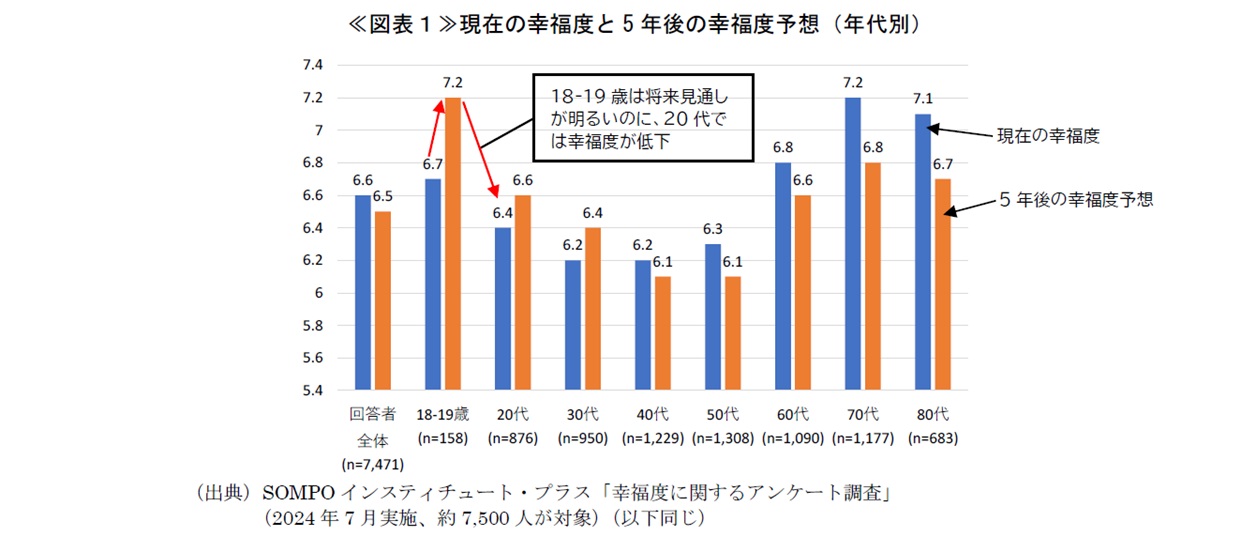

図表1では、0(とても不幸せ)~10(とても幸せ)の11段階で回答してもらった「現在の幸福度」と「5年後に予想する幸福度」の平均値を年代別に示している。現在の幸福度は、18-19歳が最も高く、20代から30代にかけて低下し、そこから50代までは底を這うように推移し、60代になると再び高まる「U字型」となっている。5 年後の幸福度予想も同様に U 字型を成す。若年世代をみると、18-19歳の幸福度は6.7で、さらに5年後には幸福度が7.2まで高まると展望しているが、20代の幸福度は6.4と、むしろ18-19歳よりも低くなっている。ここから、18-19歳の明るい将来展望が、20代になると何らかの要因で裏切られているのではないかと類推される。

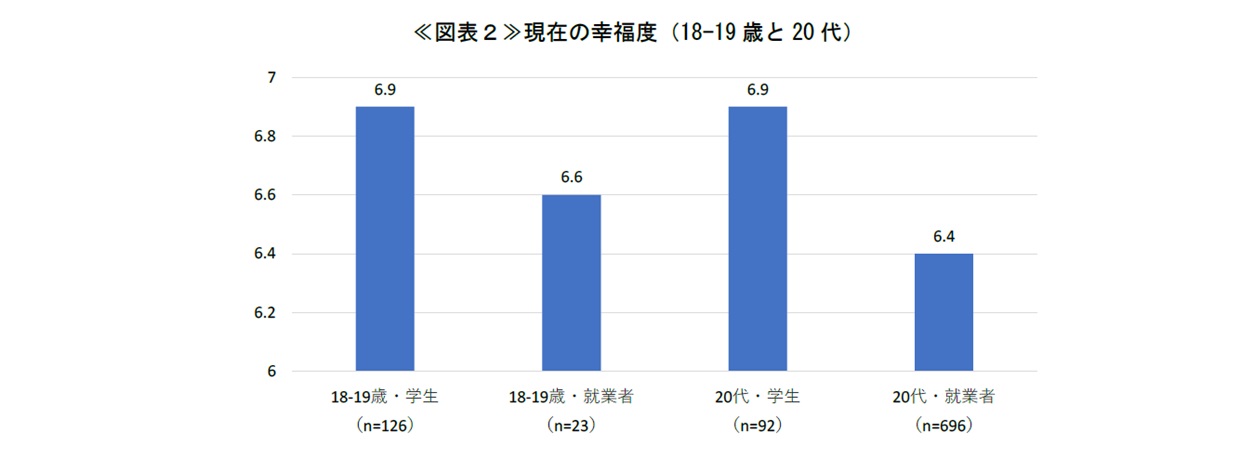

ただ、若年世代は学生と社会人(就業者)が混在しているため、両者を切り分けて幸福度をみると、学生で高く、社会人で低いという特徴が鮮明に確認できる(図表2)。つまり、若年世代については、18-19歳と20代という年代で切り分けて幸福度の差異をみるのではなく、学生と社会人の違いに着目するほうがより適切である。そこで次章では、学生と社会人において、どういった要素が幸福度との間で強い関係性を有しているのかを分析・考察したい。

2.若年就業者では「交友関係・人間関係」や「自己決定」などが幸福度と強く関連

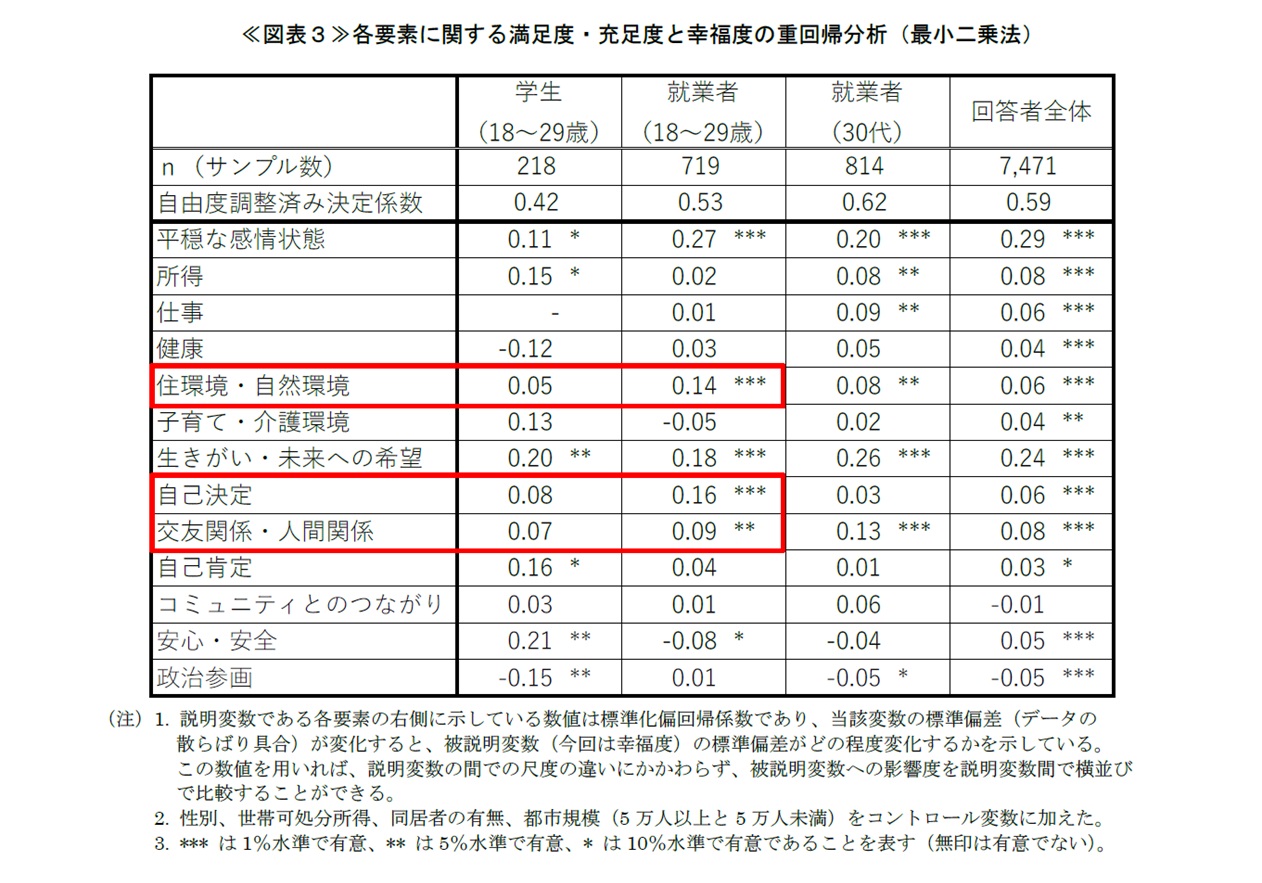

アンケート調査では、幸福度と関わりのありそうな所得、健康など12の要素に関する満足度を「とても満足している(10点)」から「全く満足していない(0点)」までの11段階で尋ねている。また、いわゆる協調的幸福感1の要素の一つとされる「平穏な感情状態」についても5段階で充足度を聞いている。そこで、これら13の要素に係る満足度・充足度と幸福度との間の総合的な相関関係をみるために、若年世代の学生と就業者を対象に重回帰分析(最小二乗法)を行った(図表3)。なお、参考情報として、若年世代の一つ上の世代にあたる「30代就業者」と「回答者全体」の分析結果も示している。

説明変数である各要素の右側に示している数値は標準化偏回帰係数であり、当該説明変数の変化に伴う被説明変数(今回は幸福度)の変化の大きさを示している。アスタリスク(***,**,*)は、幸福度との間で統計的に有意な相関関係があることを示しており、***は最も強い相関関係が確認されたことを表す。逆にアスタリスクが付いていないところは、幸福度と当該要素の間で有意な相関関係が確認できなかったことを意味している。

図表3をみると、「交友関係・人間関係」「自己決定」「住環境・自然環境」について、学生と就業者の間で大きく結果が異なる。すなわち、学生ではこれらの要素と幸福度の間に有意な相関関係はなかったが、就業者では有意に正の相関関係2が確認されている。ここから、多くの若年就業者は、会社など組織に属するようになって、人間関係や自己決定などに係る困難さに直面し、その経験のインパクトの強さが幸福度に影響を与えている可能性があると推察される。そこで次章では、「交友関係・人間関係」「自己決定」「住環境・自然環境」に関するアンケート結果をみていきたい。

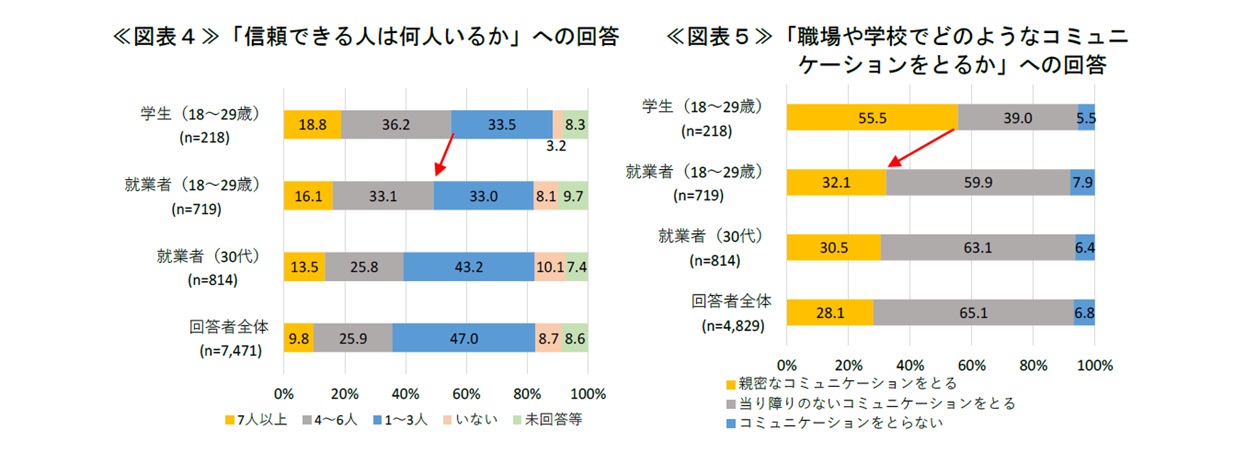

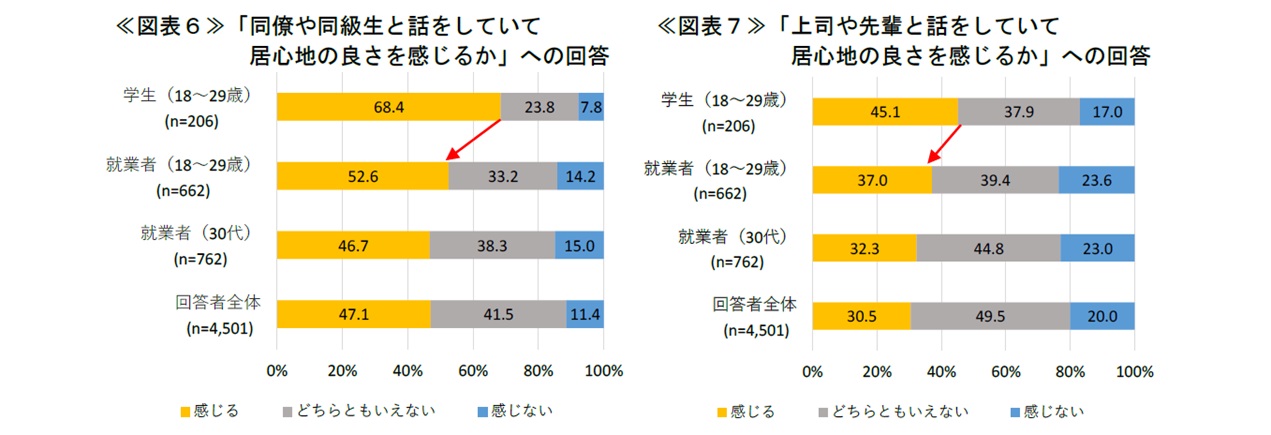

3.若年就業者の「自己決定」意識は学生よりも低いが、挑戦意欲によって左右される

まず「交友関係・人間関係」については、アンケート調査で多くの質問をしており、ここでは3つ取り上げる。1つめは、「信頼できる人は何人いるか」という質問で、4人以上いるという回答割合は就業者が学生よりも低くなっている3(図表4)。2つめは、「職場や学校でどのようなコミュニケーションをとるか」で、親密なコミュニケーションをとるという回答割合は、就業者のほうが学生に比べて、やはり大幅に低いという結果が得られている(図表5)。そして3つめは、「同僚・同級生/上司・先輩と話をして居心地の良さを感じるか」である。これについても「居心地良く感じる」とする回答割合は、就業者が学生よりも低い(図表6,7)。

学生であれば、対人関係は自由意志で選択できる余地が比較的大きい一方、社会人になると対人関係はより固定的になる。それがコミュニケーションの密度や信頼を置ける人の数などにも影響し、同世代であっても、就業者の幸福度は学生よりも低いことにつながっている可能性があると考えられる。

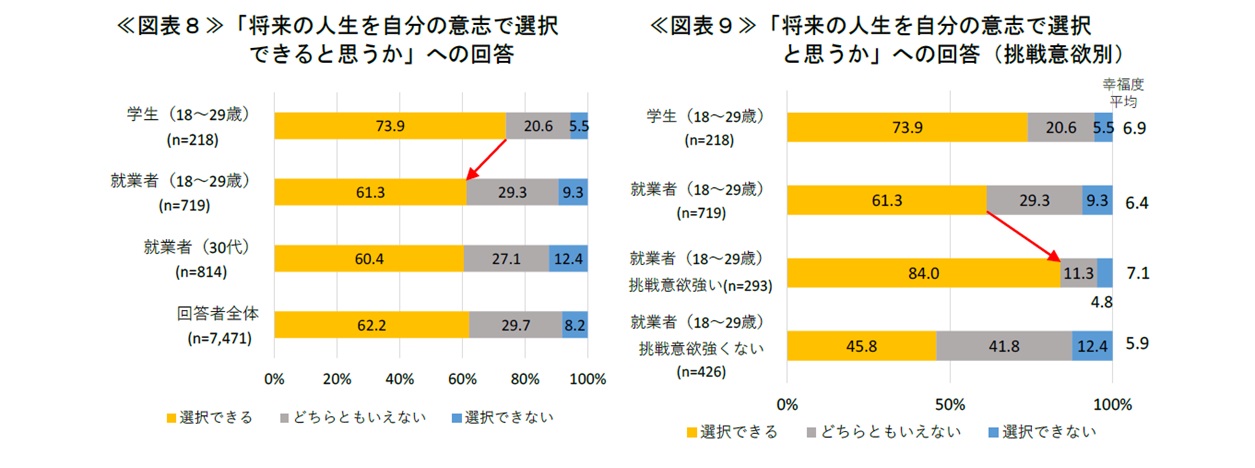

続いて「自己決定」については、「将来の人生を自分の意志で選択できると思うか」と尋ねている。結果をみると、就業者は「選択できると思う」との回答割合が学生よりも大幅に低くなっている(図表8)。若い社会人は一般的に、組織内で大きな権限・責任を有するに至っていないケースが多く、上司や先輩からの指導・指示に従って行動する傾向が強い。そういう現実が回答に反映されているものと思われる。

ただ仔細にみると、人生の自己決定について違う側面が浮かんでくる。アンケート調査では、挑戦意欲の強さを確認する質問として、「仕事や学業で、リスクを冒しても新しいことや魅力的なことに挑戦したいと思うか」と尋ねている。これについて「思う」と答えた就業者を「挑戦意欲が強い人」とすると、図表9にあるように、将来の人生を自己決定できると考える割合が84%と大幅に高くなる。そして、挑戦意欲が強い人は、幸福度も若年就業者の平均を大きく上回っている。チャレンジ精神を持てる人は、自らの努力で人生を切り開けるという思いが強く、それが現在の幸福度の高さにもつながっていると考えられる。

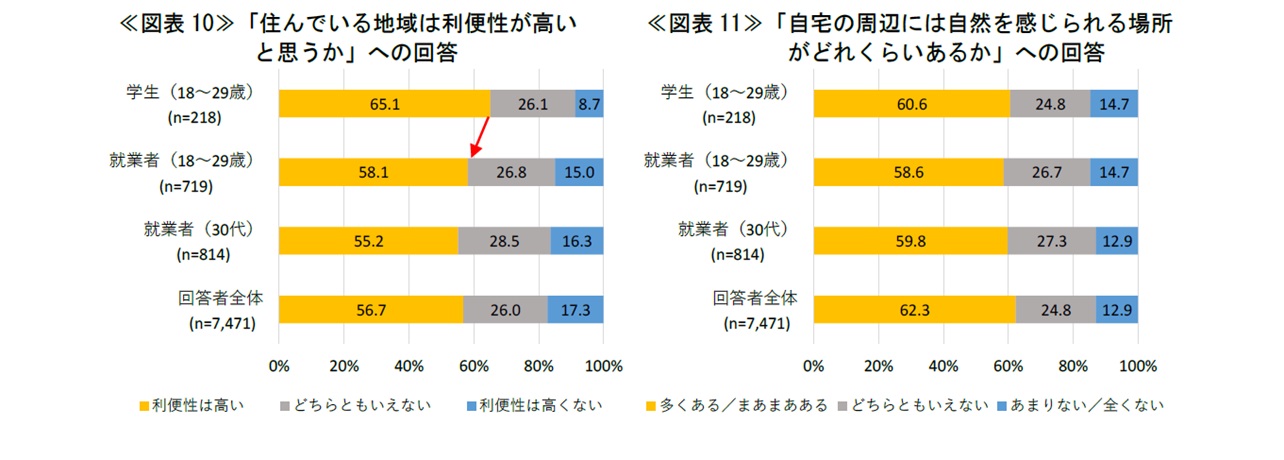

最後に、「住環境・自然環境」については、「住んでいる地域は利便性が高いか」「自宅周辺に自然を感じられる場所があるか」と尋ねている。前者に関しては、「利便性は高い」という回答の割合は、就業者が学生よりも低い(図表10)。一方、後者に関しては、「(自然を感じられる場所が)多くある/まあまあある」と回答した割合は、就業者と学生の間で大きな差はなかった(図表11)。こうした回答結果だけでは、幸福度との関係性について踏み込んだ解釈は難しいが、例えば就業者では、通勤に時間がかかるために居住地の利便性の低さを意識する人が多く、それが幸福度を低下させる一つの要因となっている可能性などが考えられる。

4.おわりに

本稿では、幸福度研究会において実施したアンケート調査をもとにした分析を行い、若年世代の学生と就業者で幸福度の水準が大きく異なる背景を考察してきた。就業者は「交友関係・人間関係」の自由度が低く、学生に比べた幸福度の低さに影響している可能性を指摘した。また、会社等の所属組織におけるポジションが一般的に高くないと考えられる若年就業者では、将来の人生を「自己決定」できると考えている割合が同年代の学生に比べて低く、このことが相対的な幸福度の低さに影響している可能性も示した。ただ、若年就業者のなかでも、挑戦意欲が強い人は人生を「自己決定」できると考える傾向が強く、幸福度は高くなる。

固定的な人間関係に縛られる点や、やりたいことを必ずしもできるとは限らないといった点は、社会人としてのいわば「宿命」でもあって、こうした制約を根源的に打破するのは難しい。ただ先述したように、「挑戦意欲」によって人生の自己決定意識や幸福度そのものも変わりうる。挑戦意欲の強さは、基本的に個人のパーソナリティに依拠するのかもしれないが、外的な刺激や周辺環境によって左右される側面もあるだろう。そういう意味では、企業としても、従業員の挑戦意欲を掻き立てるような取り組みが必要であるといえる。そしてこのことは、若年世代のみならず、幸福度のU字型の底にあたる30代から50代にかけての従業員に対しても当てはまろう。

幸福度研究会を通じて日本における幸福観の実相を探求してきた我々としては、「幸福度の低い人はどうすれば幸福度が高まるか」という問題意識を強く持っており、若年就業者や30~50代の幸福度を高めるためのヒントをこれからも探り続けていきたい。

- 協調的幸福感とは、内田由紀子・京都大学 人と社会の未来研究院院長らが提唱した概念で、従来の欧米で重視されてきた個人の成功や達成に基づく幸福感とは異なり、他者との関係性や社会的調和を重視した幸福感を意味する。なお、アンケート調査では、協調的幸福感の要素として、「平穏な感情状態」のほか、「他者の幸福(を実感できること)」と「人並み感」についても充足度を尋ねているが、これら3つの要素は概念的に強いまとまりがあるため、重回帰分析では「平穏な感情状態」のみを説明変数に加えている。

- 正の相関関係とは、例えば交友関係・人間関係に関する満足感が高い人ほど幸福度が高い傾向がある、あるいは自己決定の満足度が低い人ほど幸福度が低い傾向がある、という関係性である。なお、学生で多くの要素について有意な結果が出ていないことについては、サンプル数の少なさが影響している可能性も否定できない。

- 図表4以降で、2つの対象を比べて「高い」「低い」などと述べているところについては、すべて有意差検定を行って、有意差があることを確認したうえで言及している。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。