障害者の「18歳の壁」

~切れ目のない支援を~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5473-8934)にご連絡ください。

1.はじめに

障害児が18歳で特別支援学校等を卒業すると、それまで受けていた支援が受けられなくなる「18歳の壁」が問題となっている。「18歳の壁」とは、特別支援学校高等部(以下、「特別支援学校」という。)等を卒業した障害者の多くは、生活介護事業所等の社会福祉施設に通うが、これらの事業所が午後3時~4時頃に閉所すると夕方以降の居場所がなく、障害者やその保護者への支援が行き届いていない状況をいう。「18歳の壁」をめぐる現状と今後の課題を考察する。

2.児童福祉法に基づく放課後等デイサービス

(1)制度の概要~障害児の放課後支援として~

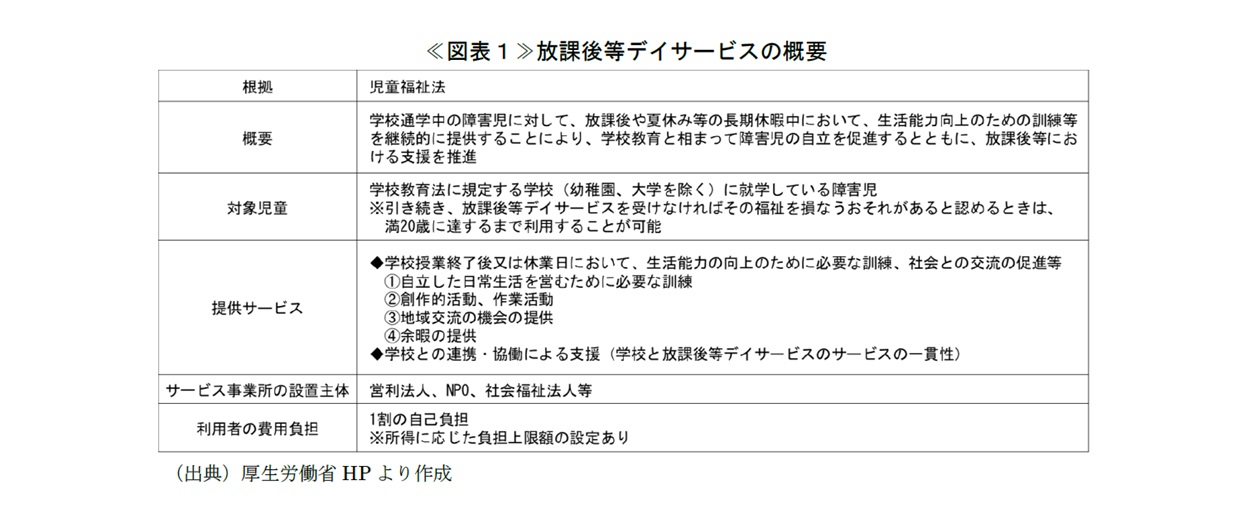

障害者を支援する制度は、原則18歳で児童福祉法から障害者総合支援法に基づく制度へと切り替わる。「放課後等デイサービス」は児童福祉法に基づく制度であり、学齢期における放課後や夏休み等における支援の充実のため、2012年に創設された。原則として学校教育法に規定する学校(幼稚園、大学を除く)に就学している6歳から18歳までの障害児を対象としている≪図表1≫。

特別支援学校等に就学している障害児は、放課後の午後6時頃まで「放課後等デイサービス」を利用することができるが、学校を卒業すると、これらのサービスは原則利用できなくなる1。そのため、保護者は子が卒業すると、それまで「放課後等デイサービス」を利用していた時間帯に介護や見守りが必要となり、保護者が就労している場合、離職や働き方の変更を迫られることになる。この制度を創設当初から利用してきた障害児が2024年3月に学校を卒業したことで、課題が顕在化している。

(2)放課後等デイサービスの利用状況と今後の見込み

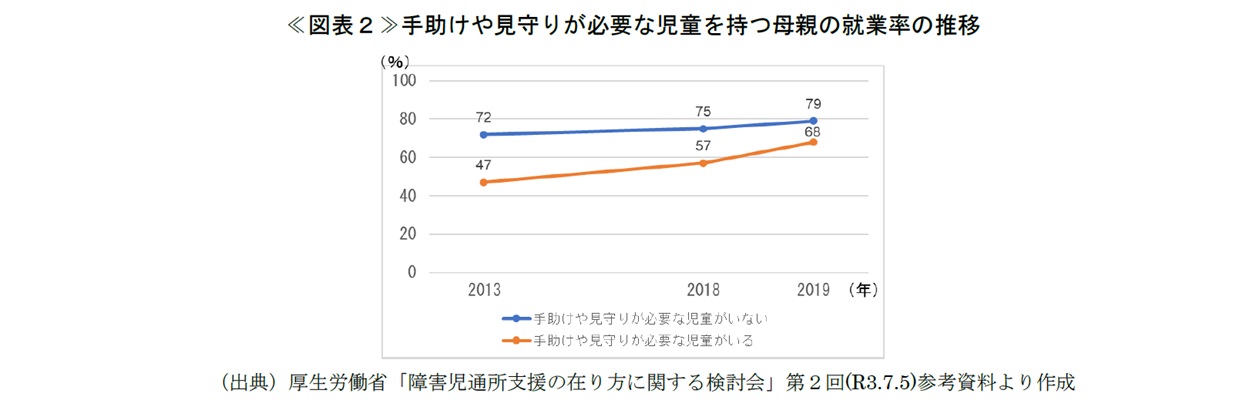

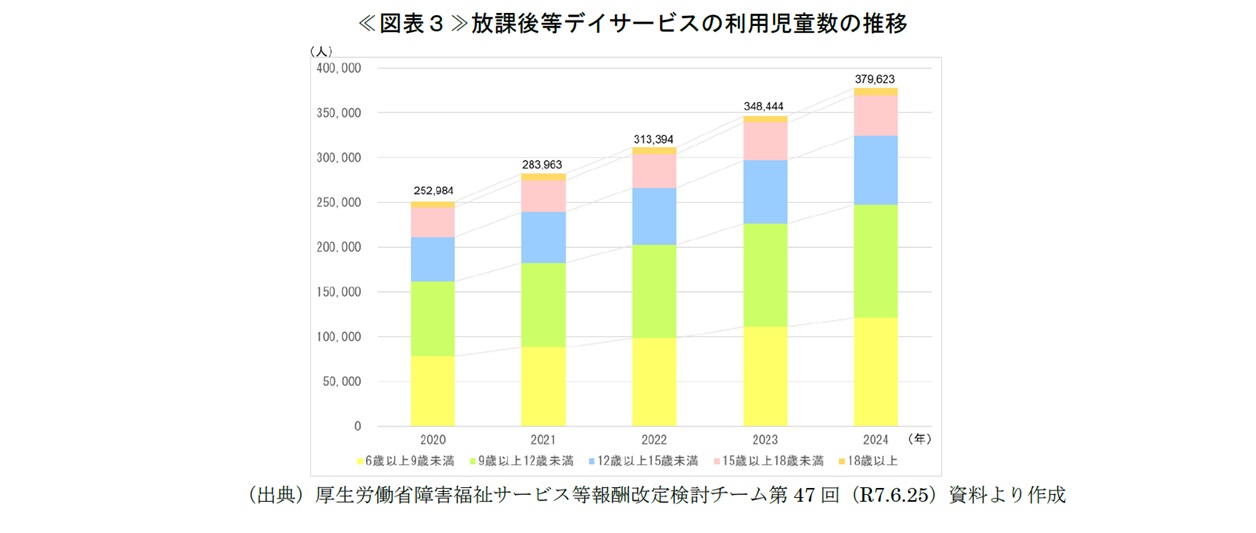

厚生労働省が実施する国民生活基礎調査によると、手助けや見守りが必要な児童を持つ母親の就業率は、大きく上昇してきている≪図表2≫2。こうした背景を要因の一つとして、放課後等デイサービスの利用児童数は増加傾向にあると言える≪図表3≫。

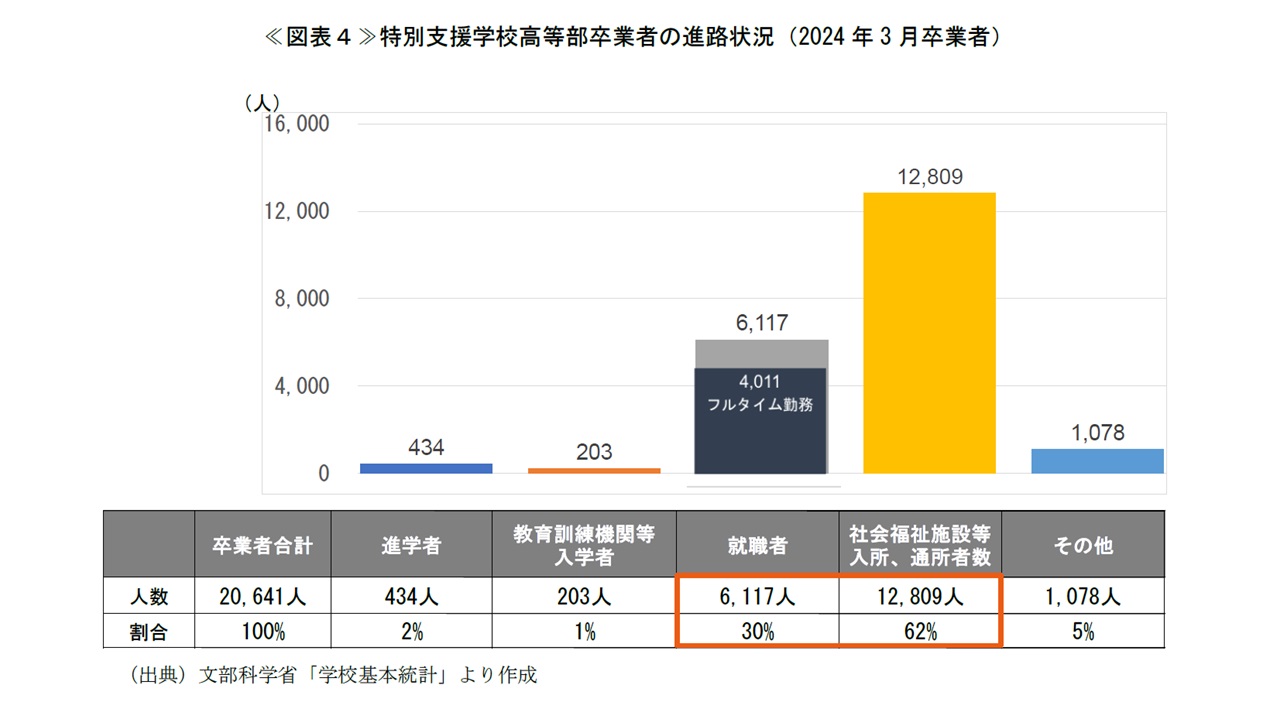

2024年3月に特別支援学校高等部を卒業した障害者20,641人の卒業後の進路をみると、社会福祉施設等に入所、通所する者が最も多く12,809人で62%を占める。就業者は6,117人で卒業者の30%を占める≪図表4≫。ただし、この就業者数は無期雇用労働者のみならず有期雇用労働者や臨時労働者を含んでいることに留意が必要だ。就業者6,117人のうち、無期雇用労働者と雇用契約期間が一年以上かつフルタイム勤務相当の有期雇用労働者のみを集計すると4,011人で、フルタイム勤務(相当)で働く就職者は、卒業者全体の19%で2割に満たない。

こうした状況から、今後も、特別支援学校高等部卒業後の7割を超える障害者にとって夕方以降に新たな居場所が必要となるケースの増加が見込まれる。

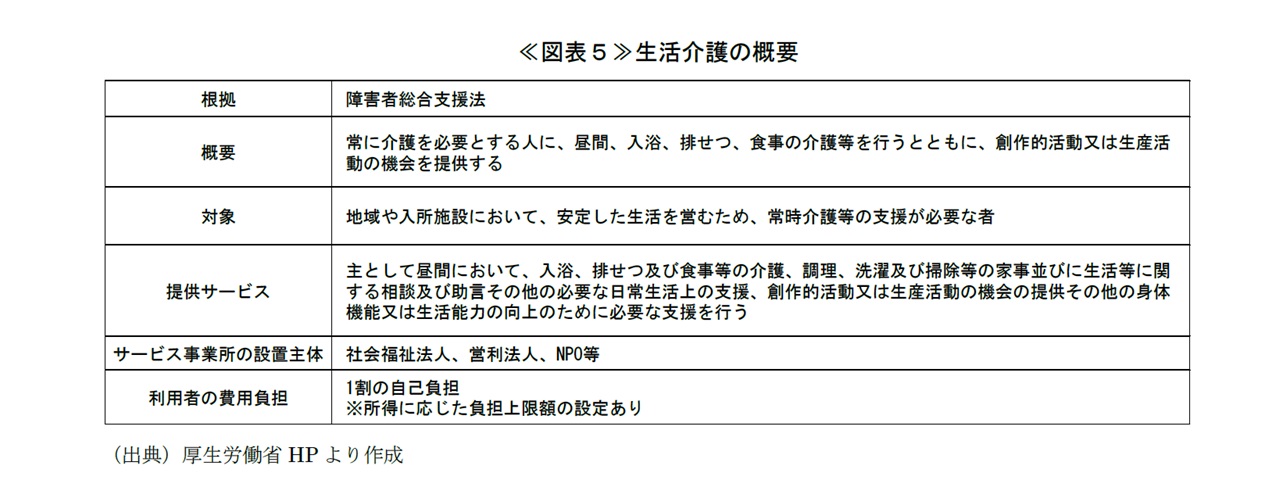

3.障害者総合支援法に基づく生活介護

厚生労働省は、「18歳の壁」に関し、障害者の日中の活動をより充実する観点から、「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」において、障害者福祉サービス3のうち、介護給付の一つである「生活介護」≪図表5≫の延長支援加算を拡充し、夕方の預かりニーズへの対応を行っていると説明する4。生活介護に関する「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」の概要は以下の通りである。

(1)障害福祉サービス等報酬5改定(生活介護)の内容

①基本報酬区分の見直し

2023年5月の財政制度等審議会財政制度分科会において、障害福祉サービス量が急増していることを背景に、サービスの報酬について「営業時間で設定され、利用者ごとのサービス利用時間が考慮されてない。利用時間の実態に基づいた報酬体系に見直す必要。」との指摘があったことを受け、改定の検討が行われた。改定前の生活介護における基本報酬は、障害支援区分ごと及び20人ごとの利用定員規模別、営業時間別で設定されていた≪図表6≫。

これを、利用者ごとのサービス提供の実態に応じた報酬体系とするため、障害支援区分ごと及び10人ごとの利用定員規模別に加え、サービス提供時間別に細やかに設定することとされた。

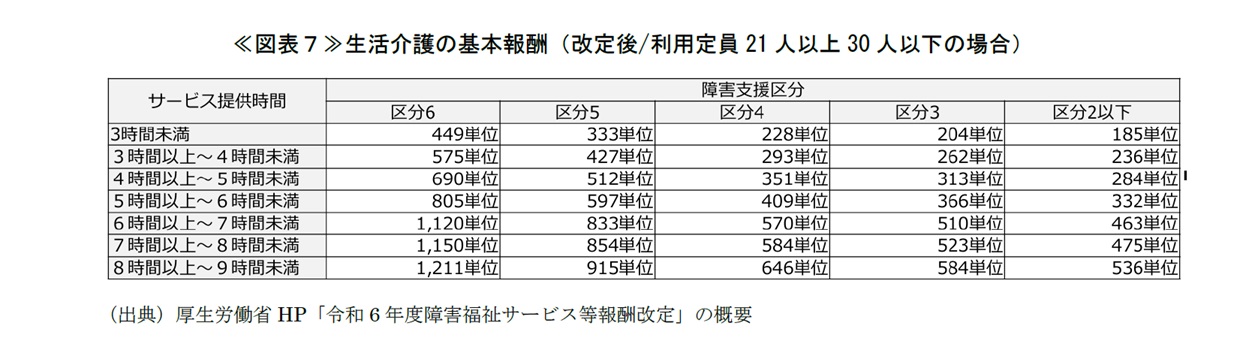

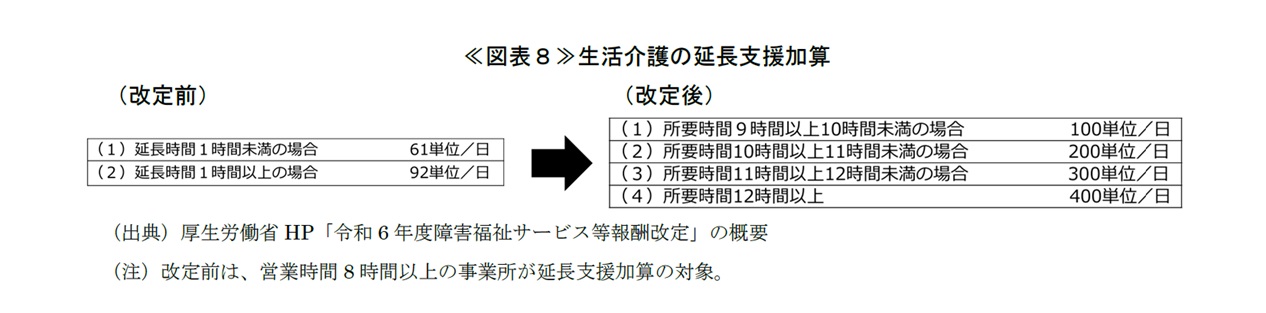

②延長支援加算の拡充

延長支援加算については、改定後はサービス提供時間について8時間以上9時間未満までを想定して基本報酬を設定する≪図表7≫ことから、9時間以上の支援を加算対象として評価し、以降1時間ごとに100単位の従来よりも手厚い加算が設定された≪図表8≫。

(2)生活介護事業所における改定後の状況

①営業時間・サービス提供時間の推移

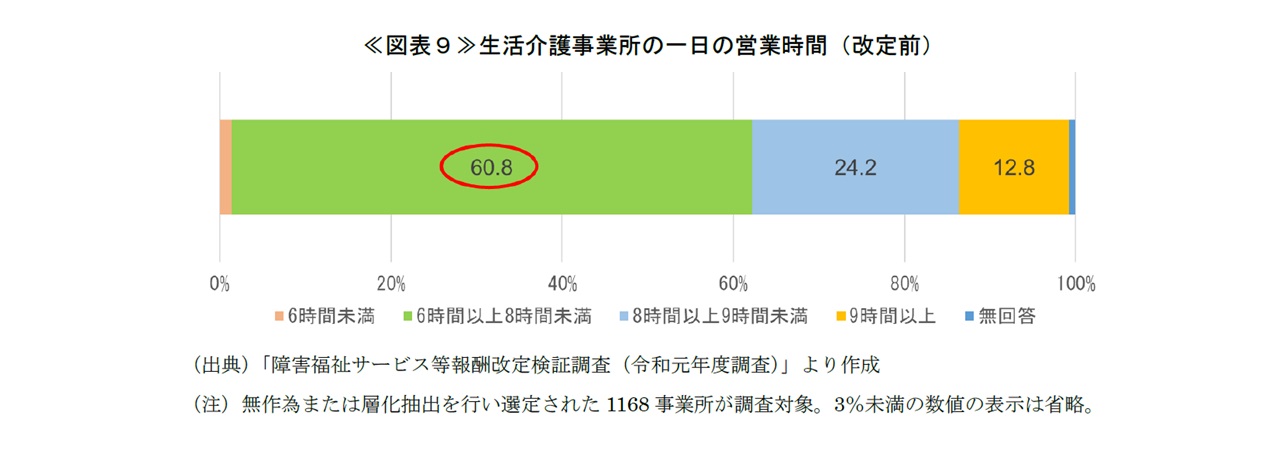

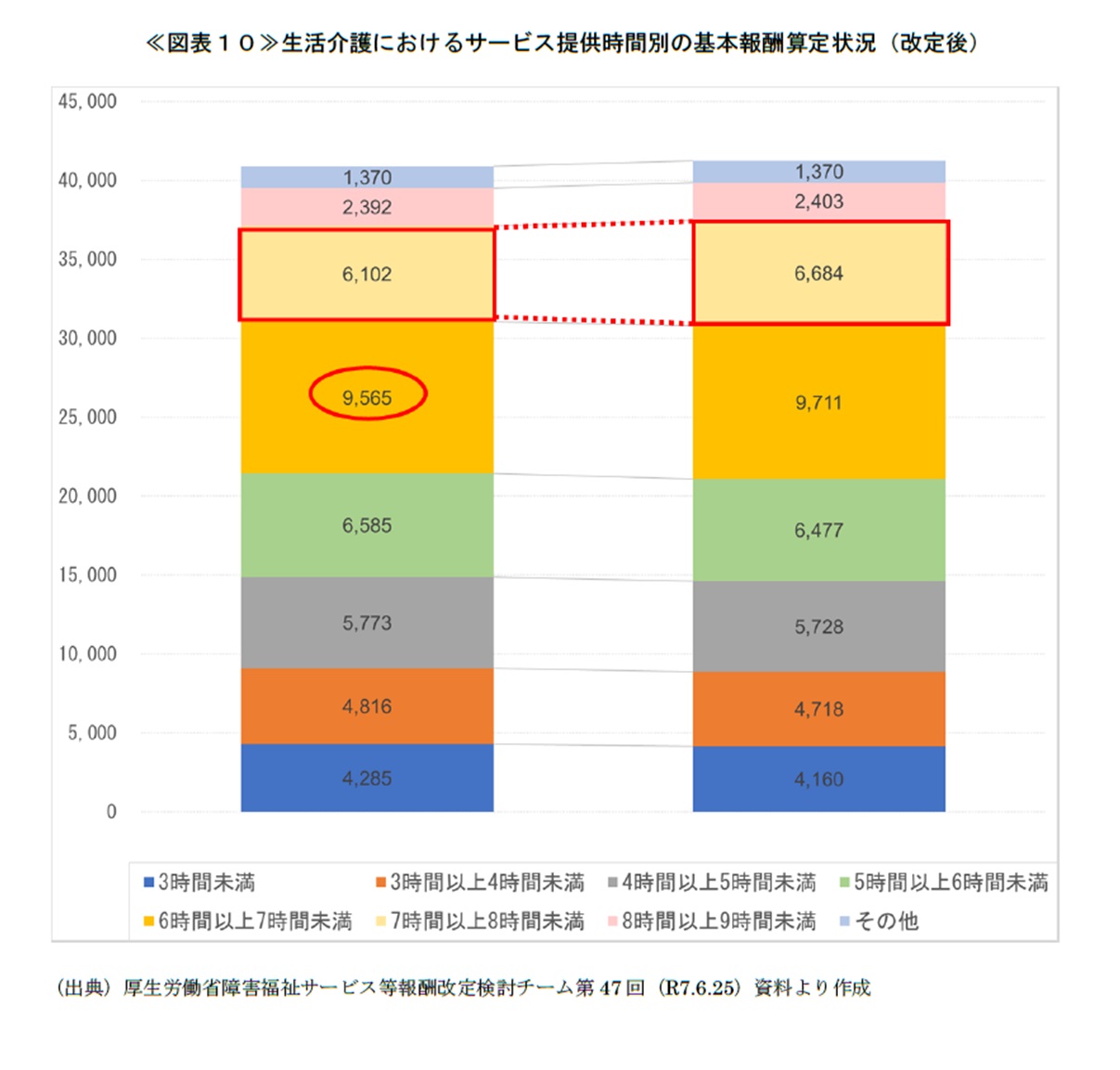

基本報酬が営業時間を基準に決められていた改定前は、営業時間を基本報酬が減算されない「6時間以上8時間未満」に設定する割合が最も多く、約61%を占めていた≪図表9≫。利用者ごとのサービス提供時間別に基本報酬が設定された改定後の2024年4月においては、6時間以上7時間未満の基本報酬区分を算定する事業所が9,565事業所と最も多く、次いで5時間以上6時間未満を算定する事業所が続く。2024年4月と同年12月を比較し改定後の推移をみると、12月時点では4月時点よりも6時間以上の事業所が増加しており、中でも7時間以上8時間未満を算定する事業所の増加幅が大きい≪図表10≫。

②延長支援加算の推移

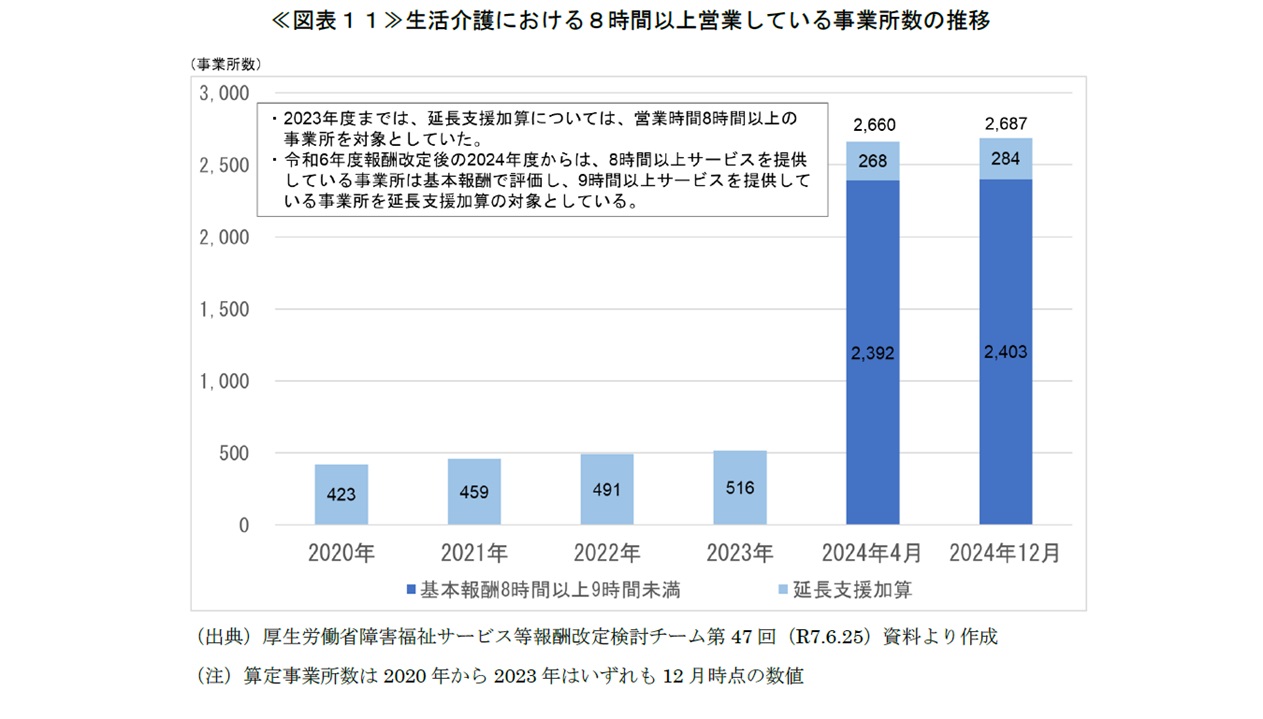

延長支援加算の推移をみると、2023年に営業時間が8時間以上の事業所は516事業所だったが、2024年4月時点では、8時間以上サービス提供をしている事業所は2,660事業所と大きく増加し、2024年12月時点ではさらに増加した≪図表11≫。しかし、9時間以上のサービス提供は約1割にとどまる点に留意が必要だ。

改定後の生活介護事業所では、サービス提供時間を増やす事業所や、延長支援加算を算定する事業所が増加傾向にある。こうした動きの背景には、改定前後で同じ利用定員規模における基本報酬を比較すると、定員11人以上でサービス提供時間が7時間未満の場合はすべての障害支援区分で基本報酬が減額となるため、報酬減を見込む事業者が、改定による報酬減を抑え、これまでと同程度の報酬を確保できるよう、各利用者の個別支援計画の見直しや延長支援加算の利用によりサービス提供時間を増やそうとする動きがあるものと考えられる。

4.「18歳の壁」の受け皿としての生活介護事業所

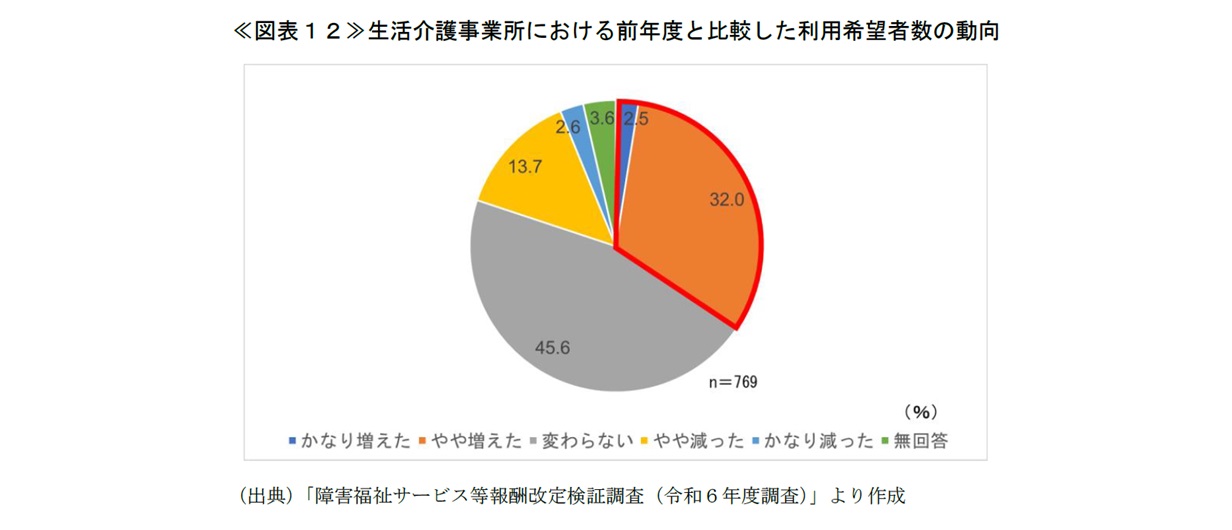

改定後の生活介護事業所においてサービス提供時間を延長する動きはあるが、9時間以上のサービス提供を行う事業所は約1割にとどまっていることが確認できた。生活介護事業所が、放課後等デイサービスを利用していた特別支援学校の卒業生の夕方以降のニーズに対応できているかについては、現時点で直接的に確認できるデータは現時点では存在しないため、今後の検証を待ちたい。ここでは、生活介護事業所が「18歳の壁」の受け皿として期待されている状況を確認しておく。2024年に、生活介護事業所における利用希望者数の動向を聞いたところ、「変わらない」は約46%だが、「利用希望者が増えた」と回答した割合(「かなり増えた」「やや増えた」の合計)は、3割を超えている≪図表12≫。

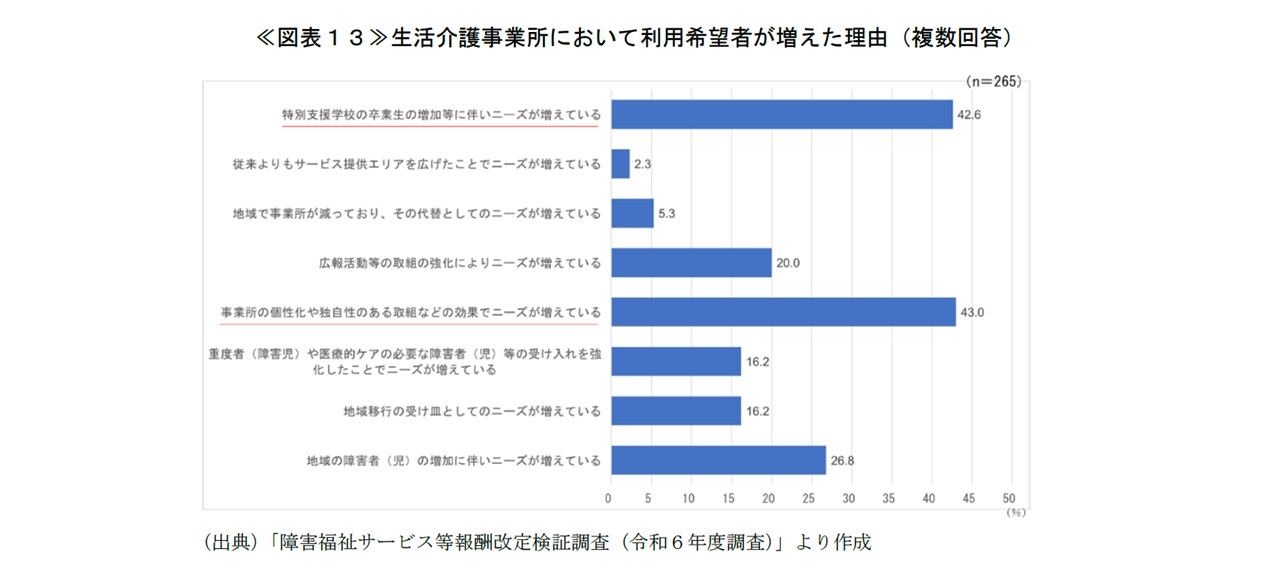

前年度より「利用希望者が増えた」と回答した事業所にその理由を尋ねたところ、「事業所の個性化や独自性のある取組などの効果でニーズが増えている」「特別支援学校の卒業生の増加等に伴いニーズが増えている」との回答が多くなっている≪図表13≫。近年、特別支援学校の卒業生は減少傾向である6にも関わらず、「特別支援学校の卒業生の増加等に伴うニーズが増えている」と回答する背景には、放課後等デイサービスを利用していた卒業生の夕方以降の利用希望の増加があると考えられる。また、生活介護における事業所独自の取組としては、ニーズを受けて延長受入れを行うことの他に、放課後等デイサービスと生活介護事業所等の複数の障害福祉サービスをひとつの空間で行う取組7などが挙げられる。

5.最後に

放課後等デイサービスの利用状況等から、今後も特別支援学校等を卒業した障害者の障害福祉サービスへのニーズは増えていくだろう。「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」を受け、サービス提供時間を増やす生活介護事業所が増加し、障害者やその保護者のニーズの受け皿が一定拡充されたことについては前向きに評価できる。しかし、延長ニーズがあったとしても実際の延長の有無や延長幅は事業者の経営判断に拠るところが大きい。2024年時点で9時間以上のサービス提供をしている事業所は限定的であることからも、実際のニーズに十分対応できているか定かではない。国には、支援機関や当事者団体の意見を丁寧に聴取し、実態把握を進めるよう求めたい。

実態の把握に当たっては、今回の改定が生活介護事業所の経営にもたらす影響を注視する必要がある。厚生労働省が2024年11~12月に実施した「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定」検証調査によると、2023年度上期及び2024年度上期の生活介護事業所の収支は、「2023年・2024年とも黒字」が60.3%と最も多いが、次に「2023年・2024年とも赤字」が18.5%と続く。「2023年黒字・2024年赤字」の事業所は6.5%だ。事業所の経営状況と基本報酬や延長支援加算との関係についても併せて検証が必要だろう。障害者がライフステージに応じて切れ目のない支援を受けられるよう、報酬改定後の状況について、丁寧な検証・分析を踏まえた施策の検討・実施が求められる。延長ニーズはあるものの赤字が懸念される場合には、品川区の事例8等を参考にした助成制度の展開も検討に値する。

保護者に対する支援の視点も欠かせない。令和6年改正育児・介護休業法において、事業主に妊娠・出産等の申出時と子が3歳になる前の労働者の個別の意向聴取及び聴取した意向についての配慮の義務が課されたが、障害児は年齢で発達段階を区切ることが難しく、障害のある子を育てながら働く保護者に対する柔軟かつ具体的な配慮の視点を盛り込むことは今後の課題だ9。働かざるを得ない切実な事情を抱えた人も少なくない障害のある子の保護者が、就労を継続できる社会の早期実現が望まれる。

- 他にも、障害者総合支援法に基づく事業として、障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的とする「日中一時支援事業」があるが、市区町村等が地域の特性などに応じて実施することができる(必須事業ではない)任意事業である。対象者の範囲は実施主体により異なり、特別支援学校等に通学する障害児に限定するケースも少なくない。

- 厚生労働省障害保健福祉部において「国民生活基礎調査」を特別集計したもの。国民生活基礎調査では、「手助け・見守り」の有無を6歳以上の世帯員に対してのみ調査している。母親の就業率の数値は、6歳以上の末子の児童について、「手助け・見守りの必要がある」と回答のあった者の母親と「手助け・見守りの必要がない」と回答のあった者の母親を推計して集計。

- 障害者福祉サービスは、就労支援などの訓練の支援を受ける「訓練等給付」と、介護の支援を受ける「介護給付」に大別される。

- 第217回国会の参議院予算委員会(令和7年3月17日)における福岡厚生労働大臣の答弁。

- 障害福祉サービス等報酬とは、事業者が利用者に障害福祉サービスを提供した場合に、その対価として事業者に支払われるサービス費用をいう。事業者に支払われるサービス費=サービスごとに算定された単位数×サービスごと、地域ごとに設定された1単位の単価。利用者に障害福祉サービス等を提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を障害福祉サービス等報酬に反映する為に、単位制が採用されており、地域ごと、サービスごとに1単位の単価が設定されている(例 東京都特別区における生活介護の単価は11.22円)。

- 特別支援学校卒業生の推移(出典 文部科学省「学校基本調査」)

2023年20123人、2022年21191人、2021年21846人、2020年22515人 - 2025年4月に京都市山科区に開設された「洛和ケアセンターととのう」の取組。子どもから大人まで切れ目ない支援を可能にすることを目指し、ひとつの空間の中に放課後等デイサービスや生活介護など4つの施設を置いている。

- 品川区では、重度の障害のある子の保護者からの要望を受け、「18歳の壁」対策として2025年度より生活介護の延長を行う事業者への運営費助成を開始。受け入れ時間を延長した生活介護事業者に対し1人あたり日額2500円を助成。区から事業者への働きかけを行った結果、実際に9事業所で延長が可能となっている。

- 育児・介護休業法の指針において、仕事と育児の両立支援に係る個別の意向の確認と配慮に当たっては、労働者の子に障害がある場合や当該子が医療的ケアを必要とする場合であって、 当該労働者が希望するときは「短時間勤務制度や子の看護等休暇等の利用可能期間を延長すること」が望ましい旨が示された。また、附帯決議において、「厚生労働省とこども家庭庁とが連携し、障害者支援に係る団体等の協力も得ながら、障害のある子や医療的ケアを必要とする子を持つ親が、子のケアと仕事を両立するための包括的支援について検討すること」が盛り込まれている。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。