政府の予測力の現在地を探る①

~予測とは何か、どれだけの予測が存在するか~

こうした問題意識のもと、本稿では、前半で予測とは何か、その価値の源泉、政府による予測の範囲など基本的な事項を整理した。後半では予測を読み解くための8つの視点を提示するとともに、令和以降に公表された「政府による予測」がおよそ320件に上るという今回の推計結果を示した。

次稿からは、リストアップされた予測の全体像を俯瞰しつつ、政策分野ごとの特徴の整理、予測の精度・信頼性に関する考察などを行い、政府の予測力の現状に迫る。

1.予測との向き合い方を考える

(1)予測リテラシーの重要性

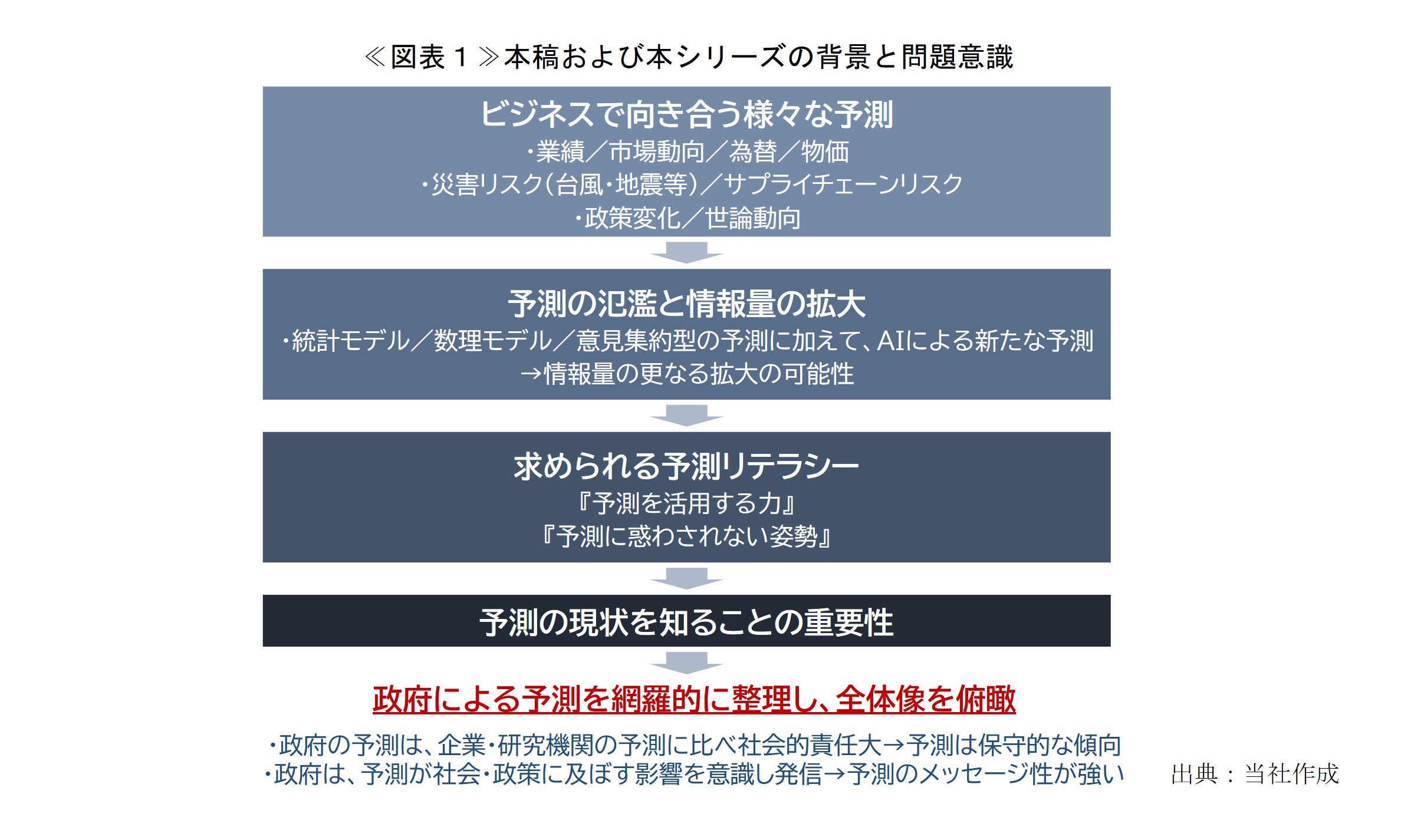

ビジネスの現場では、望むと望まざるとに関わらず、「予測」と向き合う機会が多い。業績の予想や市場動向の見通しはもとより、為替や物価の変動、台風や地震などの災害への備えやサプライチェーンへの影響、さらには政策や世論の変化に至るまで、さまざまな予測が企業の意思決定に影響を与えている。

予測に関する情報は世の中に氾濫しているが、予測の手段は、従来の統計モデルや数理モデルなどに加えてAIの台頭により多様化しており、予測に関する情報量は更なる増加が見込まれる。

こうした状況の中、予測への理解を深め、自らに合った予測との付き合い方を探るとともに、予測を活用する力や、逆に予測に惑わされない姿勢がこれまで以上に求められている。

(2)本稿および本シリーズが目指すもの

そのためには、さまざまな分野や場面で使われる予測の多様な姿を知り、全体を俯瞰して、予測の現在地を確認するという基礎的な作業に一定の価値があるように思われる。とはいえ、予測といっても、一般企業や民間シンクタンク・コンサルティング企業によるもの、経済団体や業界団体によるもの、大学など研究機関によるもの、国際機関や国際的なイニシアティブによるものなど、予測の実施主体だけを見ても多種多様であり、それらを一度に俯瞰することはあまりに難しい。

そこで、本稿を含めた4本のレポートでは、「政府による予測」に焦点を当て、その実態や傾向を明らかにし、現時点における政府の予測力の一端を明らかにすることを目指す≪図表1≫。

レポート① 予測とは何か、どれだけの予測が存在するか

レポート② 予測リストの全体像および政策分野別の分析<前半>

レポート③ 予測リストの政策分野別の分析<後半>および俯瞰的な分析

レポート④ 予測はどれだけ当たるか、信頼できるか

(3)本稿の進め方

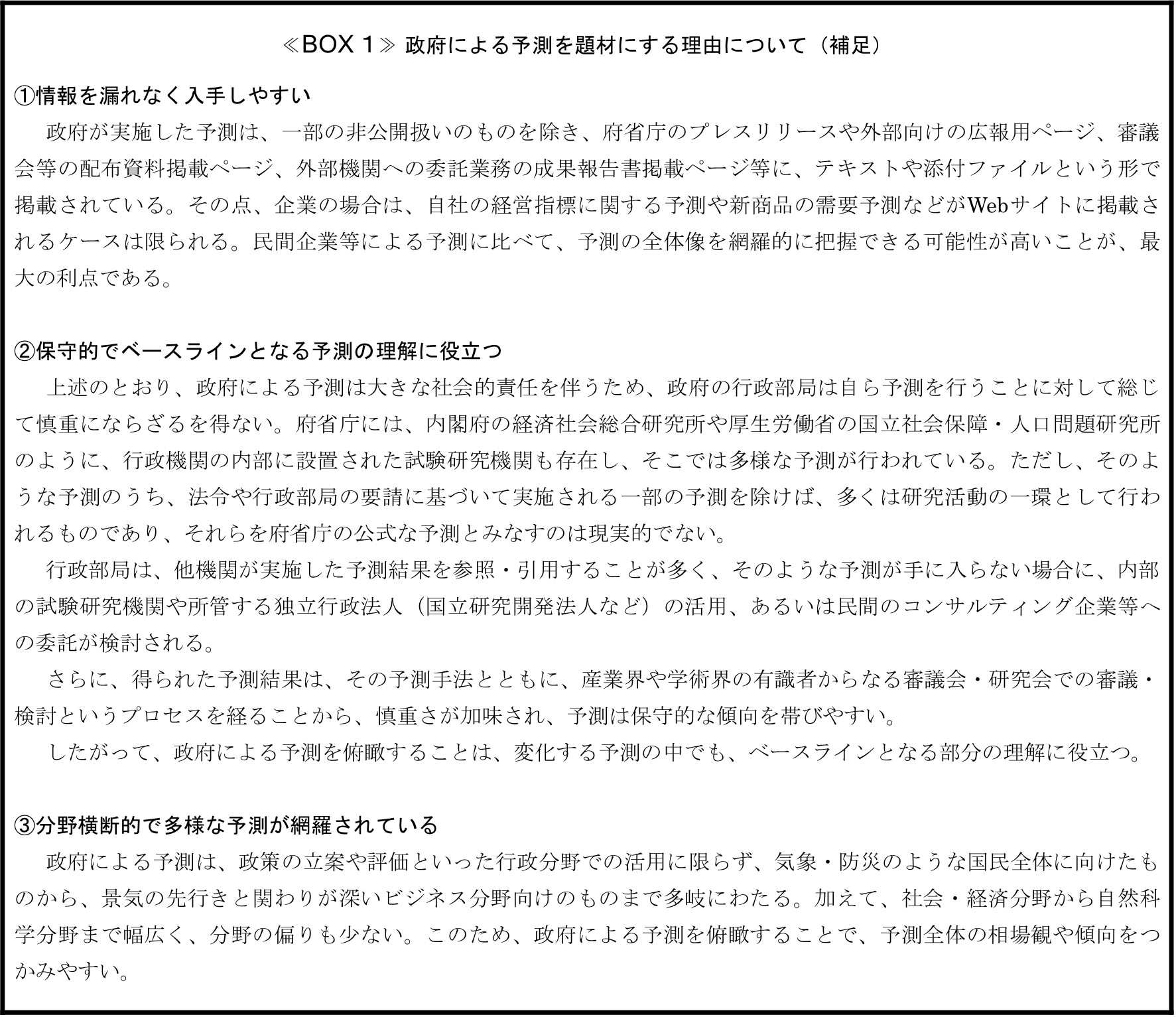

「政府による予測」は、その社会的責任の重さゆえに保守的な性格を帯びる傾向があり、同時に、予測が現実社会や政策に影響を及ぼす可能性を意識して発せられる点で、期待や誘導を含めた強いメッセージ性をもつ1(このほか、政府による予測を取り上げた理由については、≪BOX1≫に補足した)。

本シリーズの最大の特徴は、政府による予測のうち、おおむね令和以降に実施されたものを、できるだけ網羅的に抽出・整理した点にある。

そもそも、政府には令和以降にどれだけの数の予測が存在するのだろうか――この問いに明確な答えをもつ人は少ないだろう。

フェルミ推定2のような方法もあるが、予測の定義や数え方の曖昧さを考えると、推定は極めて難しい。

政府による予測を探し出すには、公表資料から予測に関する情報を抽出すればよい。ところが、一見単純そうなこの作業は、思いのほか複雑で膨大な労力と時間を要するものであった。

その最大の要因は、「予測」という語がもつ意味の広さと多様性にある。

将来のことを推し量る言葉には、「予測」のほかにも「予想」や「推定」など多くの表現がある。そのため、「予測」という表現だけで情報を検索した場合、多くの「予測」を見逃してしまう。しかし、「推定」を含めて検索すると、過去や現在に対するもの(「予測」とは言えないもの)まで拾ってしまう。

また、先行きに関する企業の見解を集計・公表するという政府の調査がしばしば見られるが、このような調査を「予測」とみなすか否かによっても、予測の数は大きく変わる。

したがって、政府による予測を論じるためには、はじめに、「政府による予測」の定義を明確にしておく必要がある。

以上を踏まえて、本稿の前半では、予測とは何か、その価値を左右する要因、成功したとは言い難い予測の実例、政府による予測の定義など、予測に対する基本的な理解と整理を中心に論を進める。

2.予測に関する基本的な理解と整理

(1)予測とは何か~知能との本質的な関わり

一般的に「予測」とは、将来の出来事や状態を何らかの根拠に基づいて推し量る行為を指す3。人間に限らず、生物全般に共通する行為であり、生存に欠かせない能力の1つだといわれる。そして、近年の研究は、予測と知能との本質的な関係にも迫りつつある。

脳科学分野では、脳は単に外からの情報を受け取って処理する器官なのではなく、外から入ってくる情報を事前に予測し続ける装置であるという考え方が近年注目されている4。これによれば、私たちが何かを見たり聞いたりするときも、実際の感覚をただ受け取っているのではなく、脳が事前に予測した内容と実際の情報を照らし合わせている。もし予測と違う情報が入ってくれば、その「ズレ」をもとに脳が予測を修正し、次に備える。このように、私たちの知覚や判断、学習といった知的活動の多くは、予測と現実との誤差のフィードバック(修正反応)という単純な仕組みの繰り返しで支えられていることになる5。

さらに興味深いのは、このように脳が「次に何が起こるか」を予測し、それと現実との違いをもとに学習していく仕組みが、生成AI、特に大規模言語モデル(LLM)の基本的な動作原理と共通している点である。LLMは、与えられた文脈から次に現れる単語を確率的に予測するという単純な原理でありながらも、結果として類を見ない高度な言語能力を実現している。脳とLLMはいずれも、予測と修正を繰り返すことで環境に適応し、知的な活動を可能にしているという点で、構造的に類似した学習のメカニズムを備えている。

このように、予測は単に生存に不可欠な行為や手段にとどまらず、人間の知的活動や知能の本質にも深く関わっている可能性が指摘されている。そもそも、予測しようとすることや、予測の結果を知ろうとすること自体が、人間の本能に根ざしたものなのかもしれない。

その真偽はさておき、予測は修正と更新を重ねることで、直感的で本能的なレベルから、重厚な根拠に基づく確信度の高い知的なレベルへと発展していく。このため、「予測」には幅広いレベルがあり、人間活動のあらゆる場面に登場する。

その結果、「予測」と同じ意味合いを持ちつつも、異なるニュアンスを帯びた類義語が多数存在している。

(2)予測とは何か~多様な表現、観測や検査との違い

①予測に関する言葉の多様さ

「政府による予測」のリストアップ作業が難航した要因の1つは、「予測」の類義語の多様さであった。

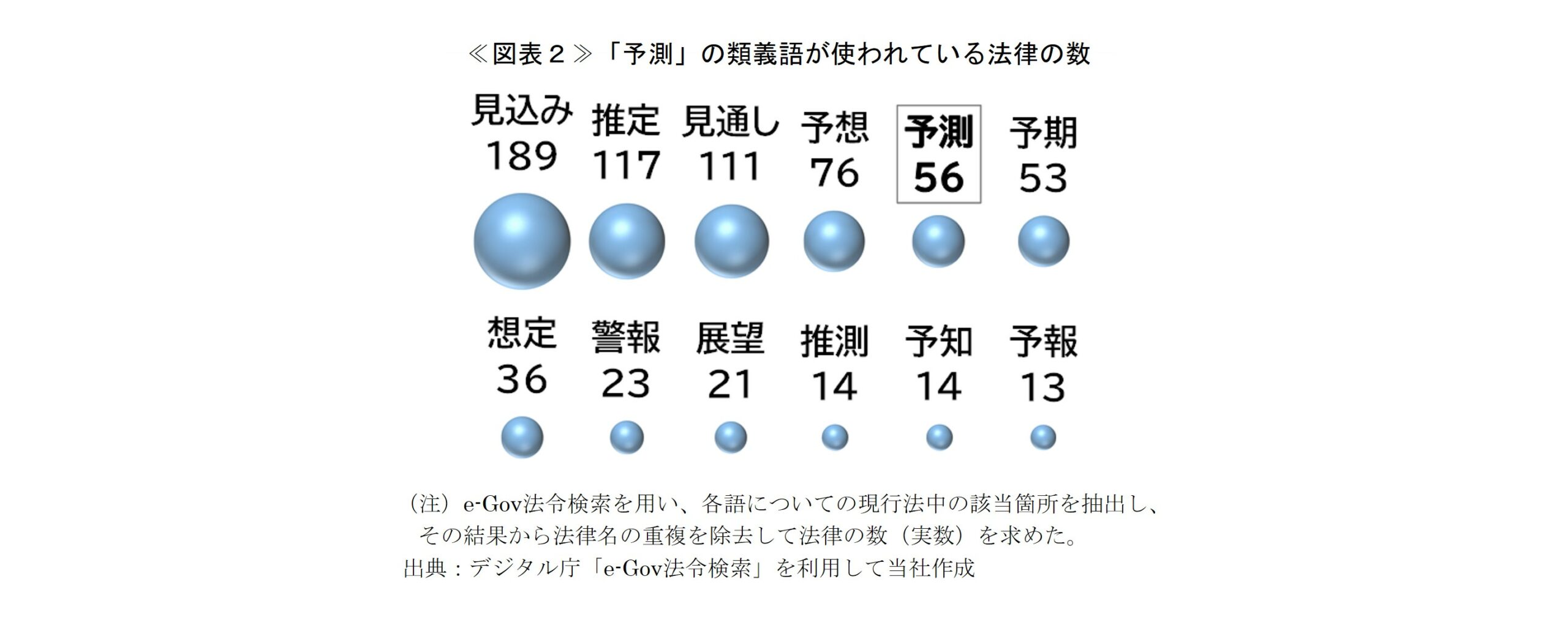

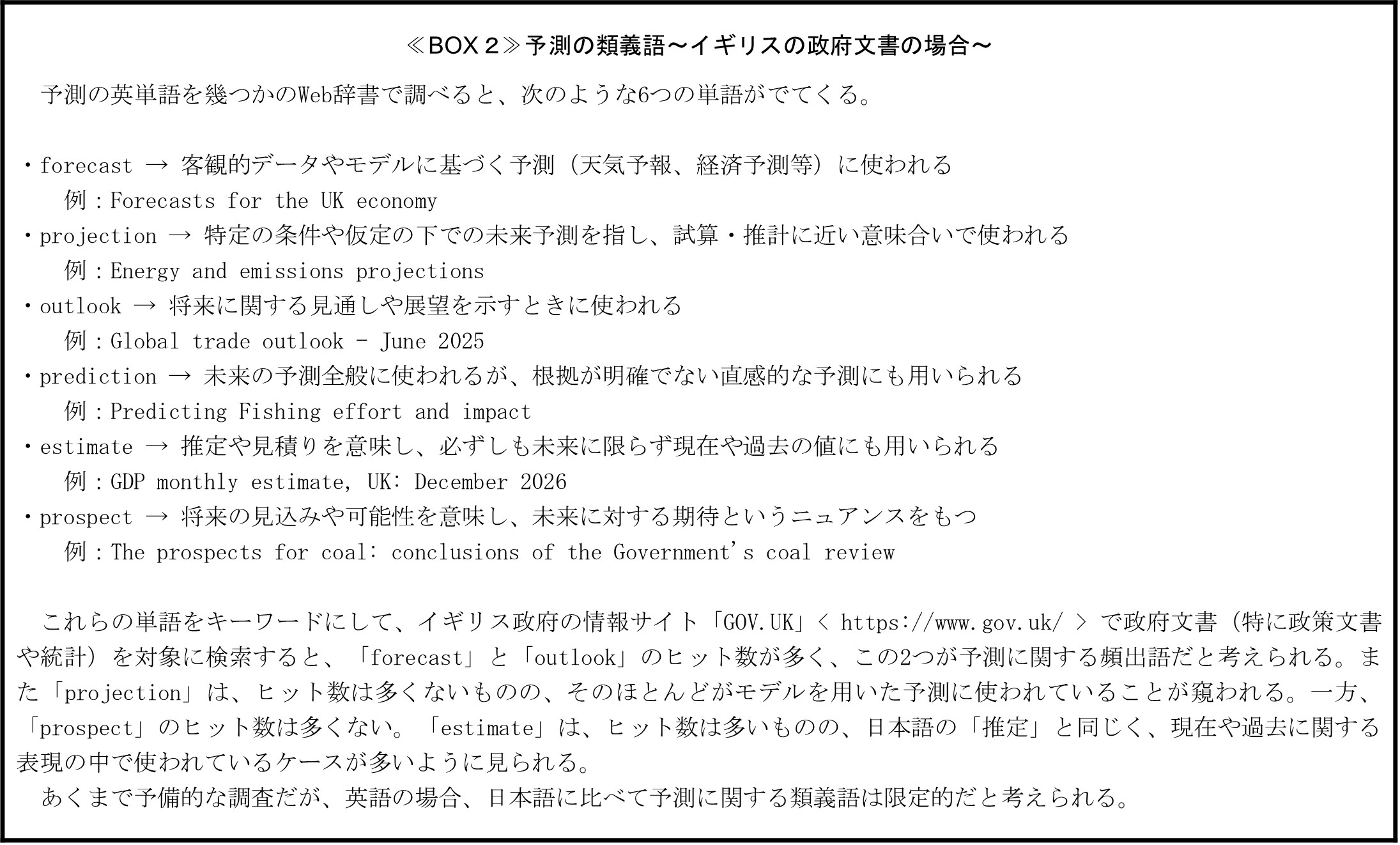

ChatGPTに、「予測」と意味の近い語をニュアンスの近い順に10個挙げるよう依頼したところ、「予想」、「見通し」、「推測」、「予知」、「推定」、「見込み」、「予期」、「展望」、「想定」、「憶測」という回答が得られた。これらは、「憶測」を除けば、政策の場でも「予測」と同義で用いられる。「憶測」は、根拠が乏しいことを含意するため、ここでの類義語には含めにくい。

ただし、「推測」や「推定」は将来だけでなく、現在や過去の事象にも使われる。例えば、「火災の発生原因は漏電だったと推定される」という表現は、未来の漏電を予測したわけではない。また、「見込み」や「想定」は根拠が乏しい場合にも使われることがあり、「次の訓練は、火山噴火を想定して実施する」という表現は、噴火を予測したわけではない。したがって、「推測」「推定」「見込み」「想定」という語が登場したとしても、それだけで予測と同義とみなすことはできない。

さらに、ChatGPTの回答には含まれなかったが、「予報」や「警報」といった語も予測を含意する表現として防災分野を中心に用いられている。気象業務法では、「予報」とは「観測の成果に基づく現象の予想の発表」、「警報」とは「重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報」と定義されている。すなわち、いずれの語にも、「観測の成果」という根拠をもった気象現象の予想、すなわち「予測」が包含されている。

以上から、「予測」に近い意味をもつ語は少なくとも10種類以上ある一方、その一部は「予測」と異なる文脈でも用いられる。「予測」を見つけ出すには、語句の検索だけでなく、文脈に基づいた判断が必要になる。

なお、英語における「予測」について、≪BOX2≫に参考情報として補足した。

次に、これらの語が法律にどの程度使用されているかを、デジタル庁公開による「e-Gov法令検索」を用いて調べた。法律における用語の使い方は、一般の行政文書とはやや異なる部分があるものの、国の公式文書という点で共通しており、予測の類義語の使われ方を把握するための手掛かりになる。

各類義語の検索結果をもとに、それらを法文中に含む法律の数を集計した結果、すべての語が幅広く法文中で使用されていることが確認された≪図表2≫。

これを見ると、「予測」は中位に位置しており、このことからも、「予測」という語の検索だけでは、「予測」事例を網羅的に抽出することは難しいことがわかる。

また、上位を「見込み」と「推定」が占めているが、いずれも上述のとおり予測とは異なる意味でも用いられる。したがって、検索の対象を単に類義語に拡張するだけでは「予測」事例を正しく抽出できない。

②観測」「検査」と「予測」の違い

今回のリストアップ作業が難航した要因のもう1つが、「予測」と「観測」、「予測」と「検査」の線引きの難しさであった。ここで再度、『ある府省庁が企業に将来動向の見解を尋ね、その集計結果やDI(Diffusion Index)6を公表する場合、この集計結果やDIは「政府による予測」に該当するか?』という問いを考える。

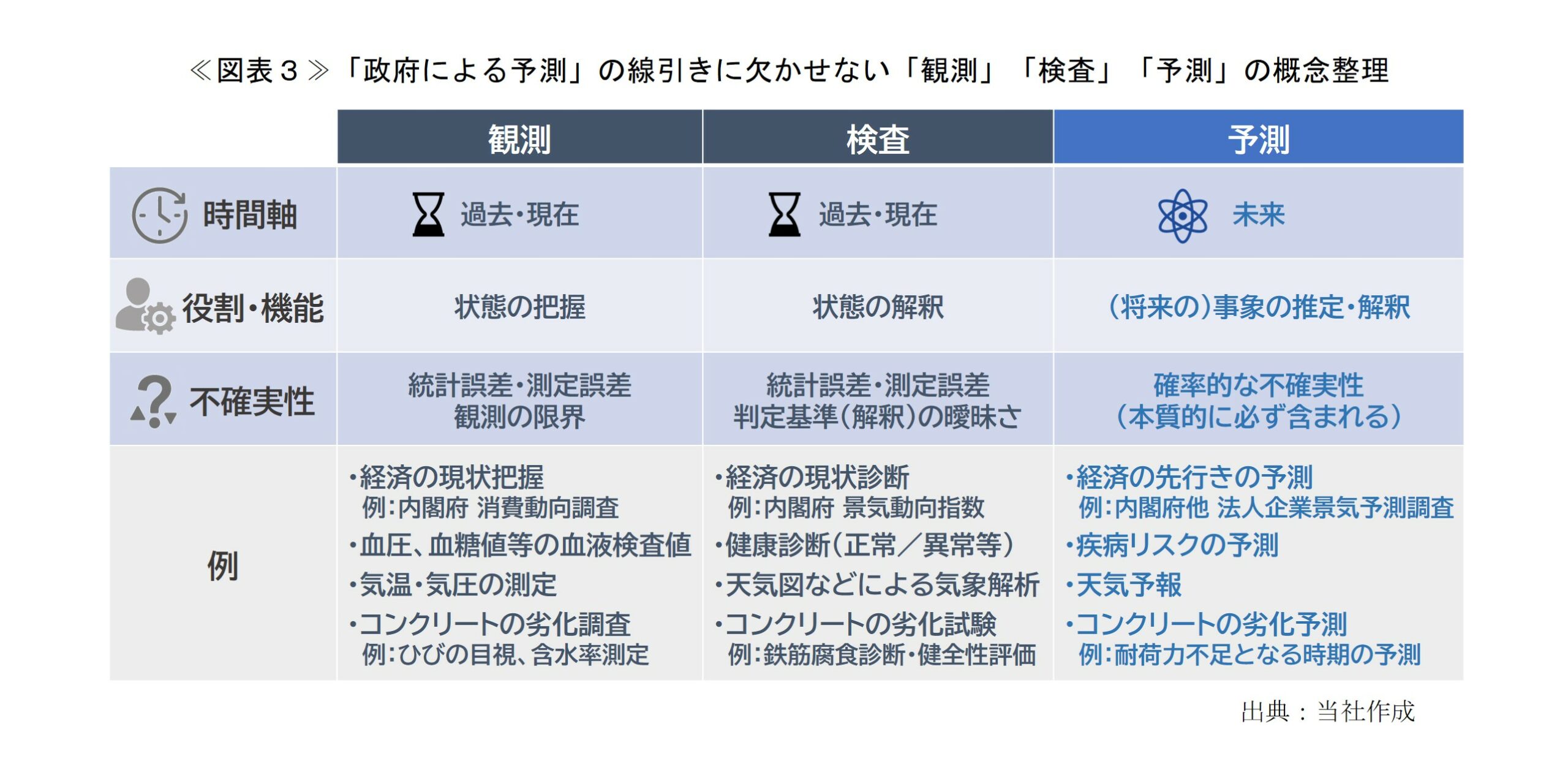

この問いに唯一の正解は存在しないが、対象とする予測を絞り込むため、「観測」「検査」「予測」のそれぞれを、「時間軸」「役割・機能」「不確実性」という3つの観点から整理した≪図表3≫。

「時間軸」でみると、「観測」と「検査」は、基本的に過去または現在の状態を対象とするのに対し、「予測」は未来の状態を対象とする7。集計結果やDIは将来に関する情報を含んでいるが、調査時点(すなわち過去または現在)の状態を示すともいえ、予測というべきか、観測というべきか、判然としない。

次に、「役割・機能」についてみると、「観測」は事実の把握、「検査」は事実の解釈、「予測」は将来の事象の推定・解釈と位置付けられる。集計結果やDIは、さまざまな企業の見解という、すでに存在している状態を把握したものであるから、この場合は「観測」に該当する。

「不確実性」に関しては、集計結果やDIには、サンプリングに起因する統計誤差が含まれるものの、それ自体が不確実性を表す情報ではない。すなわち、「将来Aという状態になる可能性が高い」「Bという状態になる可能性が低い」といった確率的な要素を伴わないという点で、「予測」には該当しない。

以上から、この場合の集計結果やDIは「観測」に該当すると言える。

それでは、このような「観測」は、どのような処理を経ると「検査」や「予測」に変化するだろうか。

例えば、当該府省庁が「企業マインド指標」というものを設け、観測結果であるDIが基準値を上回れば「良好」と判定するような場合、この判定は現在・過去の状態の解釈だといえ、「検査」に該当する。

さらに、当該府省庁が観測結果(この例だと集計結果やDI)や検査結果(この例だと企業マインド指標)を用いて、「今後の見通しは上向く可能性が高い」という推定・解釈をした場合、あるいは観測結果や検査結果自体を「今後の見通しである」と表明した場合には、「予測」に該当することになる。

本稿では、原則として、以上のような線引きに基づき「予測」の判定を行う。繰り返しになるが、予測であるか否かを定義する政府見解は存在せず、ここで示した整理はあくまで本稿における独自の区分である。

(3)予測は当たるか~成功したとは言い難い「政府による予測」の例

ダン・ガードナー著「専門家の予測はサルにも劣る」では、多くの専門家がソビエト連邦の崩壊を予測できず、アメリカの2003年イラク侵攻後の戦争長期化も見通せなかったことなど、数々の予測失敗例が列挙されている。さらに、数百名の専門家を対象に実施された学術的な予測の検証実験で、専門家全体の平均的な予測精度が“あてずっぽうの予測と大差なかった”というショッキングな結果も紹介されている8。

※この検証実験では、予測精度の評価に、確率予測の基本的な検証指標である「ブライアスコア」が使われている9。しかし、実際のところ、社会・経済関係の予測における確からしさや信頼性の評価は難しい。また、予測自体が発話行為であり、現実の社会経済に影響を及ぼし得る10という面もある。このため、予測された結果の良し悪しを単純に評価することはできない。

とはいえ、「予測」が日常の生活や経済活動に欠かせない存在となっていることは疑いようがない。

政府による予測も例外ではない。予測が的中しても、それが広く報じられることは少ないため、具体的な成功事例を挙げるのは簡単ではないが、大雨や台風などに関する気象予測が地域の事前防災や住民の避難活動の判断材料となり、国民の生命や財産の被害軽減に多大な貢献を果たしてきたことは確かであろう。

一方で、政府による予測の失敗例はどうだろうか。

上述のとおり、天気予報のような自然現象に関する予測の一部を除けば、予測が外れたと断定することは極めて難しい。予測の確度をいかに評価するか、あるいは予測が社会経済に及ぼす影響力をどう考えるかという問題に加え、数十年先という長期予測では、そもそも答え合わせ自体が物理的に不可能に近い。また、シナリオベースの予測では、前提条件が当初描いたシナリオと寸分たがわず推移するなどということはほぼなく、シナリオとの乖離が生じた時点で正確な答え合わせはできなくなってしまう。

このため、失敗とは断定できないものの、「成功したとは言い難い」政府による予測例を以下紹介する。

①2011年東北地方太平洋沖地震に関連した予測(地震の長期評価)

政府の地震調査研究推進本部地震調査委員会による「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価(第二版)について」(2011年11月)の45ページに次の記述がある11。

『これまでの海溝型地震の長期評価手法では、2011年東北地方太平洋沖地震を予測することができなかったため、これまでの評価手法を見直す必要があると考え、その検討を行っているところである。』

実際、当該地震発生前(2002年)における同委員会の報告書「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」では、次に備えるべき大地震について次のように記述されていた12。

『次の地震の規模は、過去に発生した地震の規模からM8.0前後と推定される。』

『次の地震も津波地震であることを想定し、その規模は、過去に発生した地震のMt等を参考にして、Mt8.2前後と推定される。』

このように、三陸沖から房総沖にかけての海域を震源とする大地震の発生は予測されていたものの、実際に起きたM9クラスの巨大地震を予測することはできていなかった(実際に発生した地震は、予測されていた地震の規模の約30倍であった)。

2002年当時の予測結果は、その後の被害想定や防災体制、官公庁や事業所等における地震への備えに影響したことを考えると、この種の予測に課せられた社会的責務の重さを改めて認識させられる。

※地震の予測に関して、2020年版の全国地震動予測地図(文部科学省地震調査研究推進本部)では、能登半島北部域を、今後30年間に震度6以上の揺れに見舞われる確率が0.1~3%と見込まれる地域に区分していた。これは、日本の中でも強い揺れに見舞われる確率が相対的に低い地域に当たる。しかしながら、令和6年能登半島沖地震でこの地域は最大深度6以上の揺れに見舞われた。したがって、この事例も、予測が成功したとは言い難い事例の1つと言える。1995年の阪神・淡路大震災を契機に、地震の発生を直前で予知することの限界が明らかとなり、地震の長期的な評価と地震動の予測へと政策転換が図られた。しかし、その後の東日本大震災や能登半島沖地震を経て、地震の長期評価と地震動予測の有効性について再考の動きがみられる。地震の予測は岐路にあると言え、改めて本シリーズ④で言及したい。

②バブル期前後の経済に関する予測(経済見通し)

内閣府経済社会総合研究所の研究成果「バブル/デフレ期の日本経済と経済政策」には、「わが国のバブル期以降の経済見通し・景気判断と経済政策―その経緯と現時点からの評価」の中で、次の記述がある13。

『政府の経済見通しについては、バブル期とその後に分けてみると、GDPについてはバブル期は過小評価、バブル後は過大予測となっていたことがわかる。』

『景気の後退については、政府はその方向をしばしば正しく予想している。しかし他方で、景気後退期の2年目、3年目の見通しがより大きくはずれていることや、バブル崩壊直後の最も深刻な景気後退期において設備投資の見通しが長く過大に見積もられた、という問題が明らかになった。』

これらは、研究という立場からの評価であり、政府の公式見解と位置付けるべきかどうか議論の余地があるものの、内閣府の行政組織内機関による評価という点で参考になる。

③2022年のトンガ諸島の火山噴火に伴う津波の予測

2022年1月15日13時頃(日本時間)に発生した南太平洋・トンガ諸島の火山噴火に関して、気象庁は、同日19時3分に津波予報として『若干の海面変動が予想されるが、被害の心配はない』と発表した。

ところが、津波の到達予想時刻よりも2時間以上早い同日20時ごろから、日本の太平洋側で潮位変化が観測され、その後も潮位は上昇し、同日23時台には鹿児島県奄美市で1メートルを超える津波を観測するなど潮位変化が大きくなった。このため、日付が変わった16日の0時15分に、気象庁は各地に津波警報や津波注意報を発表するに至った。

冬季の夜間ということで被害は限定的であったが、津波の予測に成功したとは言い難い事例である。なお、この場合の津波は、従来知られていなかったメカニズムによって発生したことが後日判明し、その後の津波予報の改善に活かされている14。

※2025/10/17 誤記を訂正(誤:2024年→正:2022年)

(4)予測の価値の源泉はどこか~当たるかどうかだけでない

よく指摘されることだが、予測は「当たるほど価値がある」とは限らない。

例えば、夏季における翌日の降水の有無を予測する場合、サウジアラビアのリヤドと日本の東京では、東京の予測の方が外れる可能性が明らかに高い(リヤドでは稀に、しかも冬季に降雨が限られるため、「明日は降水無し」とだけ予測したとしても、ほぼ外れることがない)。

この場合、どちらの予測の価値が高いと言えるだろうか。価値の判断は主観によるので一概には言えないが、当たる確率が相対的に低かったとしても、東京の降水予測の方が役立つと考える人が多いだろう。

情報理論では、不確実性の高い(すなわち、予測が難しい)事象ほど情報量が大きいとされる15。見通しが不確実なものの予測ほど、予測から得られる情報量が多く、その分だけ価値を見出しやすいと解釈できる。

では、予測の価値は何によって決まるのだろうか。

前項で紹介したダン・ガードナーの「専門家の予測はサルにも劣る」(川添節子訳)では、予測は当たらないとしつつも、「正しい決断をするためには、必ずしも正確な予測が必要ではない」と述べ、1983年ノーベル経済学賞受賞者のケネス・アローのものとされる次の言葉を引用している16。

『司令官は予報が役に立たないということをよくわかっている。しかし、計画の立案のためには必要であることも、よくわかっている。』

この言葉が示すように、予測は単に未来を当てるためのものではなく、計画を立て、判断を下すといった意思決定のための材料や手段として活用されることが多い。予測というと、当たり・外れが気になりがちだが、よく当たる予測でも意思決定に資する予測でなければ、その価値は低い。利用者にとっては、「正確な予測」よりも「役立つ予測」こそが、価値ある予測だと言える。

もっとも、ある予測が意思決定に役立つかどうかはその人の立場や環境によって異なる。したがって、予測の価値を1つの基準で評価することはできない。予測の確度(当たる可能性)と予測の価値は、異なる観点から評価する必要がある。

以上を踏まえると、予測する側から見た予測の価値は、ごく大まかに次式で表すことができる。

予測の価値 = 予測の不確実性の高さ × 予測の確度 × 想定利用者の意思決定に期待される貢献度

一方、予測を利用する側から見た予測の価値は次式で表現できる。

予測の価値 = 予測があったときの結果 - 予測がなかったときの結果

※結果とは、恩恵・利益・被害・損失など(被害・損失の場合の符号は負)

上記の関係性からみて、予測の価値を高めるために予測する側ができることは次の2点となる。

- 予測の確度(当たる可能性)の向上

- 想定される利用者や意思決定における利便性(情報量やわかりやすさなど)の向上

一方で、予測を利用する側ができることは次のとおりとなる。

- 予測の使い方のブラッシュアップ(どのような場面で、どのように活用すれば価値を最大化できるか)

予測と向き合う機会が多い方には、自らの「予測との付き合い方」の検証・再考をおすすめしたい。

予測の確度向上には時間がかかり、利用者が直接関与することはできない。しかし、予測の使い方や受け止め方の改善は、すぐにでも取り組める「自分事」である。

予測の手法や精度など技術的な側面に目が向きがちだが、予測を活用するスキルこそ、改善の余地が大きい可能性がある。

3.本シリーズにおける「おおむね令和以降の政府による予測」とは

(1)「政府」の定義

本稿において「政府」とは、日本の内閣および所轄の行政機関である府省庁を指す(このため、地方公共団体は含まれない)。また、法律に基づき設置された、または国から公式に役割を担うとされている公的機関(認可法人、独立行政法人、特殊法人など)は、原則として「政府」に含める。このため、当該公的機関が府省庁の求めに応じて実施した予測については、「政府」による予測とみなす。ただし、日本銀行については、内閣所轄の行政機関ではなく独立した機関であるため、ここでの「政府」には含めない。

そのほか、「政府」による予測の該当性の判断基準は次のとおりとする(判断が難しい場合は個別に検討)。

- 府省庁が研究開発中または開発した予測技術や予測方法そのものは「政府」による予測に該当しない。

- 府省庁の委託によって府省庁以外の者が実施した予測は、委託業務報告書が公式サイトに掲載されただけでは「政府」による予測に含めないが、当該業務で得られた結果を府省庁の推計として審議会等の配布資料に明示するなど、政策運用上の公式な位置づけが確認される場合は「政府」による予測に該当する。

- 府省庁が、他者による予測結果を利用した場合でも、当該予測結果をもとにして新たな予測を行ったとみなせる場合は「政府」による予測に該当する。例えば、出典に「(将来の状態を)…の結果をもとに…省が推計」とある場合は「政府」による予測に該当するが、「…の結果をもとに作成」とある場合は、他者の予測の単なるグラフ化だけでなく自らが推計値の算出を行っているかなどの観点から個別に判断する。

(2)「予測」の定義

次に、ここでの「予測」とは、将来のある時点における状態や事象の発生を、何らかの根拠や前提に基づいて、定量的または定性的に推し量り、その結果が公表されているものとする17。

したがって、将来の見通しに関するアンケート結果の単純集計やDIなどであって、単にアンケート対象者の見通しとして公表される場合は、将来に関する内容であっても「予測」には含めない。一方で、集計結果やDIだけでなく調査主体(府省庁)としての将来に関する見解が提示されている場合や、府省庁が当該結果や指標を将来の予測として明確に位置付けている場合は、「予測」に該当する18。

また、根拠が明示されていない将来への期待や、予測に直接基づかない目標値、計画値、ビジョン、ロードマップ、シナリオ等の叙述についても、原則として「予測」には含めない。一方で、シナリオを前提に置いた将来の推計であっても、当該前提の下で将来値を具体的に推定・算出していれば「予測」に該当する。

(3)「おおむね令和以降」の定義

本稿では、令和元年度以降、すなわち2019年4月以降に公表された予測をリストアップ対象とした。このため、予測そのものは、その前年度である2018年度(平成30年度)に実施され、その結果が令和元年度の白書や審議会資料等に掲載されているものを含めて「おおむね令和以降」の予測とする。

4.予測を読み解く8つの視点

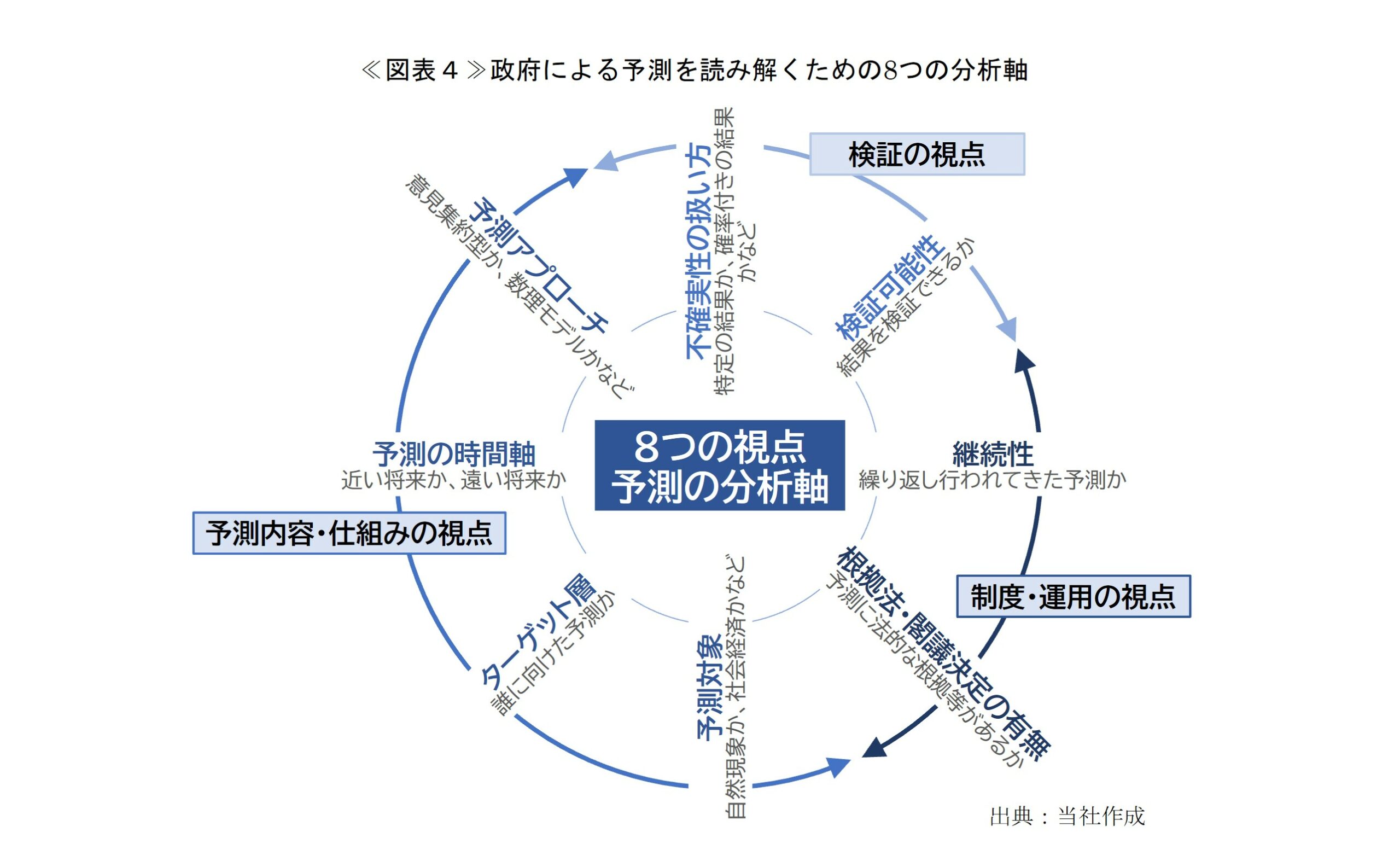

(1)予測の分析軸

「予測」は類義語の多様さだけでなく、その対象・目的・方法が多岐にわたる。このため、本シリーズでは予測を読み解くための8つの視点を提案し、これらを分析軸として様々な予測を多面的に分析することによって、「政府による予測」の全体像や傾向を明らかにする≪図表4≫。

①継続性(繰り返し行われてきた予測か)

- ア. 継続的な予測:令和以前を含め同様の予測がこれまで複数回実施されてきたことが確認される予測

- イ. 継続性不明の予測:上記ア以外の予測

②根拠法や閣議決定の有無(各府省庁の設置法以外に予測の根拠となる法律等があるか)

- ア. 根拠法等がある予測:府省庁設置法以外に予測の根拠となる法律や閣議決定の存在が確認される予測

- イ. 根拠法等不明の予測:上記ア以外の予測

③予測対象(自然現象か、社会経済かなど)

- ア. 自然現象の予測:気象、地震などの自然現象についての予測

- イ. 社会・経済の予測:人口、GDP、物価、消費など社会・経済の指標や状態についての予測

- ウ. 技術・産業の予測:新技術の登場、普及速度、産業構造の変化などについての予測

④ターゲット層(誰に向けた予測か)

- ア. 行政向けの予測:国や自治体の施策立案や制度設計、運営等への影響・貢献を想定した予測

- イ. 企業向けの予測:企業の経営や意思決定等への影響・貢献を想定した予測

- ウ. 生活者向けの予測:生活者の行動や判断等への影響・貢献を想定した予測

⑤予測の時間軸(近い将来か、遠い将来か)

- ア. 超短期予測:最長予測期間が3日間までの予測

- イ. 短期予測:最長予測期間が3日間より長く1か月間までの予測(翌月の予測はここに該当)

- ウ. 中期予測:最長予測期間が1か月間より長く5年間までの予測(翌年度の予測はここに該当)

- エ. 長期予測:最長予測期間が5年間より長く20年間までの予測(ここでは、最長予測年が2030年以降2044年までのものを機械的に整理)

- オ. 超長期予測:最長予測期間が20年間よりも長い予測(同様に、2045年以降のものを機械的に整理)

⑥予測アプローチ(予測手法が意見集約か、数理モデルかなど)

- ア. 統計型予測:過去データを、回帰式のような統計的な関係式に当てはめて行う予測(例:時系列分析、回帰など)

- イ. 数理モデル型予測:自然法則や工学的原理、理論的な仮定や構造に基づく数理モデルを用いた予測

- ウ. 意見集約型予測:専門家などの意見・評価を集約して行う予測(例:デルファイ法、アンケート結果からの予測指標作成など)

- エ. AI学習モデル型予測:多様かつ大量のデータから、AIが自動的にパターンや特徴を学習して行う予測(例:機械学習、深層学習、自然言語処理モデルなど)

⑦不確実性の扱い方(予測結果が特定の結果か、確率付きの結果かなど)

- ア. 特定型予測:単一の前提条件に基づいて、将来の特定の数値や状態・動向を示す予測

- イ. 確率型予測:将来の数値のばらつきを、確率や分布、幅のあるレンジなどで示す予測

- ウ. シナリオ型予測:将来の複数の仮定・前提条件(例:政策対応の有無、経済成長率など)に基づいて予測を行い、それぞれの結果を提示する、またはシナリオ間の差分や比較結果をもって予測値として示す予測(特定型予測と併用される場合が多い)

⑧検証可能性(結果を検証可能か)

- ア. 検証可能な予測:将来得られる観測値や統計情報等との比較により、予測精度の定量的な評価や予測の信頼性の客観的な評価が可能な予測(予測の内容と将来の実績値との一対一の対応が可能)

- イ. 検証困難な予測:数十年先など遠い将来についての予測や、シナリオ等の仮定・前提条件付きの予測の多く。このような予測は、将来得られる観測値や統計情報と予測結果を一義的に対応させて比較することが難しく、定量的・客観的な評価・分析が困難。ただし、傾向や方向性の一致といった定性的な検証は可能な場合もある。

(2)多面的な分析のイメージ

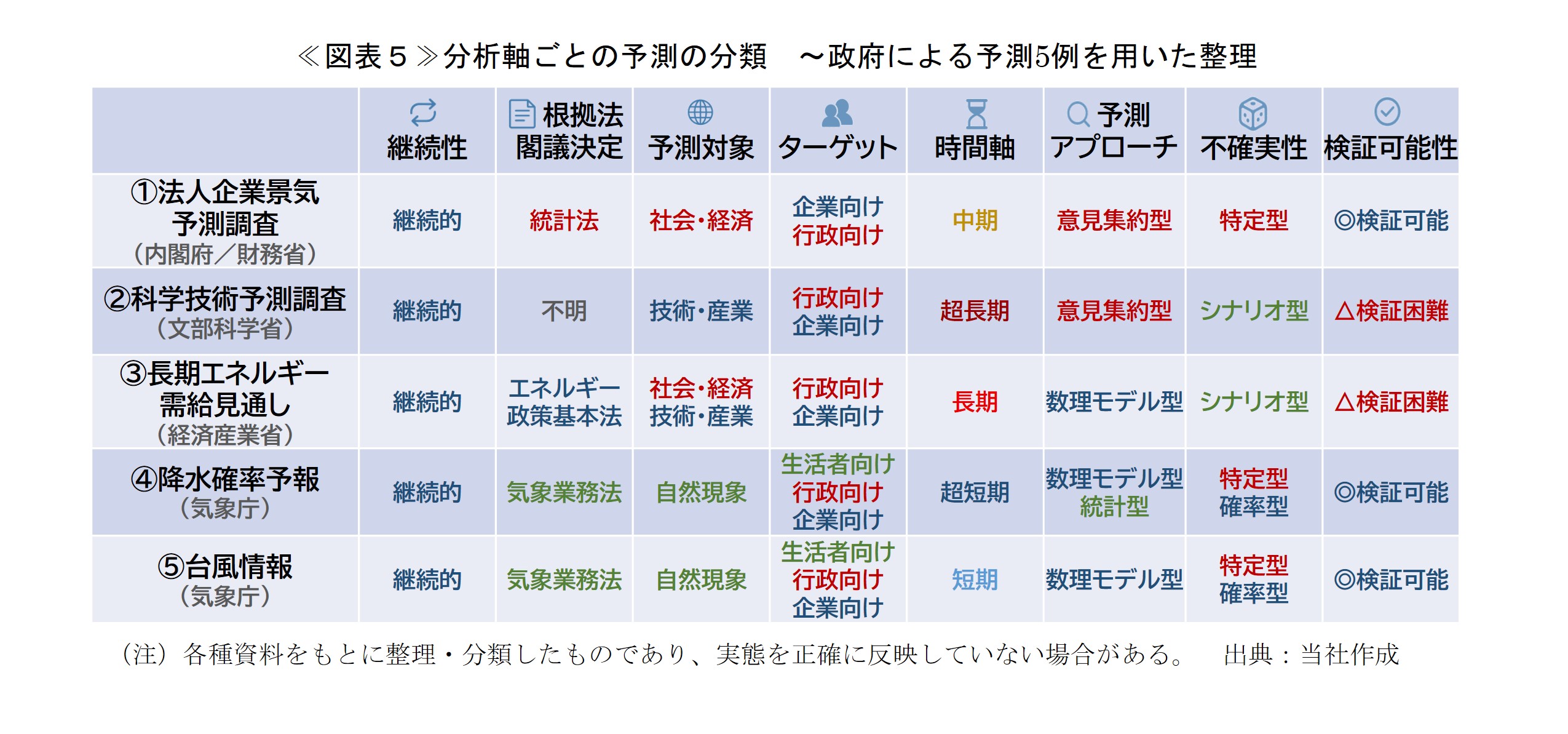

ここでは、「予測」に対する8つの分析軸を用いた多面的な分析のイメージを示す。

はじめに、政府関係者にとって知名度が高いと思われる次の「政府による予測」を対象に、分析軸ごとに分類を行い、その結果を示した≪図表5≫。

- 「法人企業景気予測調査」(内閣府および財務省)

- 「科学技術予測調査」(文部科学省)

- 「長期エネルギー需給見通し」(経済産業省)

- 「降水確率予報」(気象庁)

- 「台風情報」(気象庁)

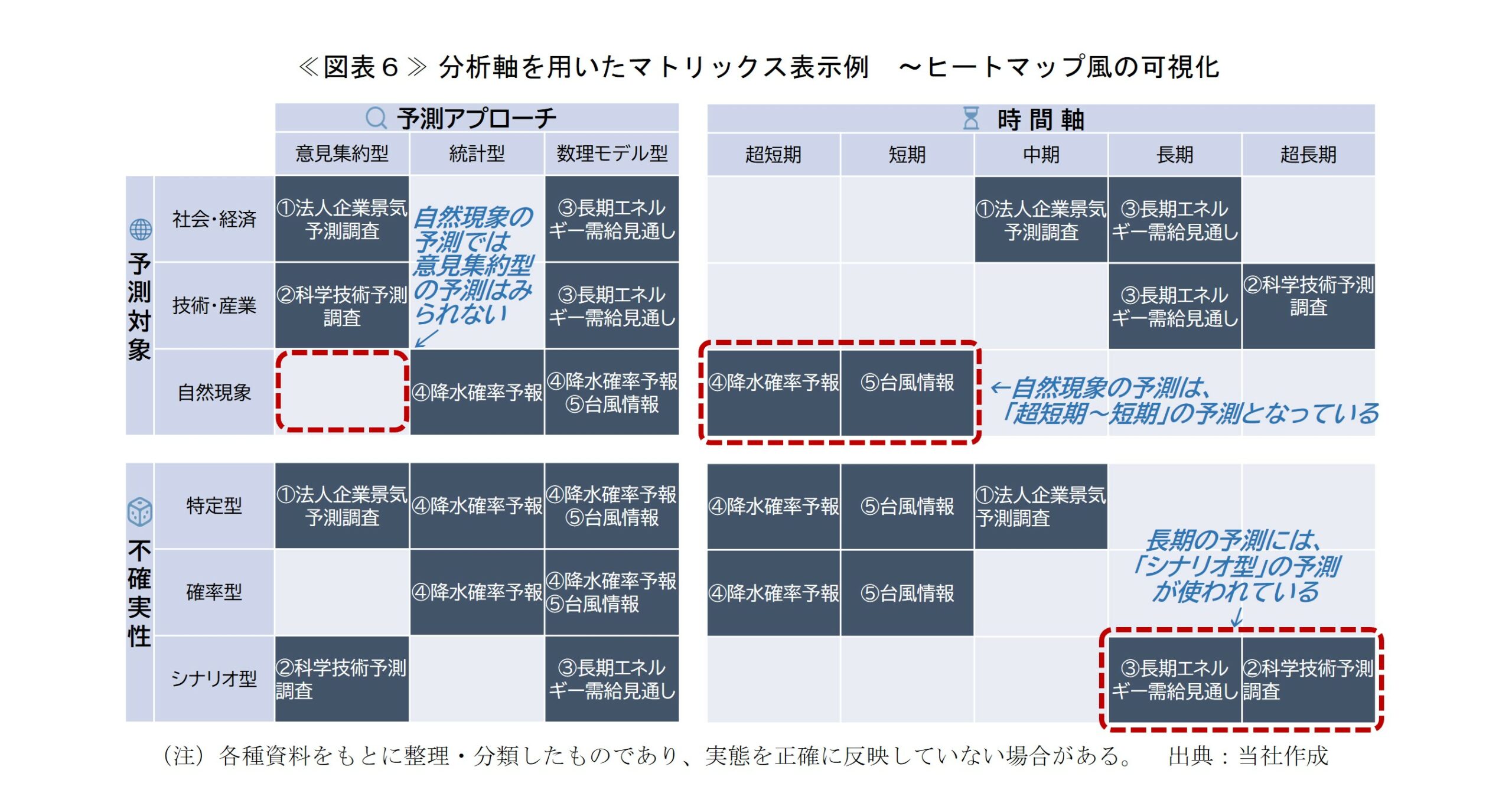

次に、この分類結果をもとに、分析軸同士の分類結果をマトリックス表示して、ヒートマップ風に表現した≪図表6≫。これを見ると、それぞれの予測がマトリックス上で分散して配置されており、互いに異なる性質や特徴をもつことが視覚的に確認できる。

このマトリックスの各セルを、リストアップされた予測の件数に変えると、定量的なヒートマップとなる。以上のような可視化は、「政府による予測」の特徴を構造的・体系的に把握する手がかりを与え、予測の全体像や相互関係を理解するための有用なツールとなる。

5.「政府による予測」の探索

政府による予測を網羅的に見つけ出すには、どのような方法が考えられるだろうか。

本稿では、当初予備的に実施したe-Stat(政府統計の総合窓口)による探索の結果と、最終的にリストアップされた「政府による予測」の総数について概説する。

(1)統計調査から見つける

政府の統計調査には、将来の見通しを調査項目に含む場合があるため(法人企業景気予測調査もその一例)、予備的な調査として、「予測」に関連する内容を含む統計調査の抽出を試みた。

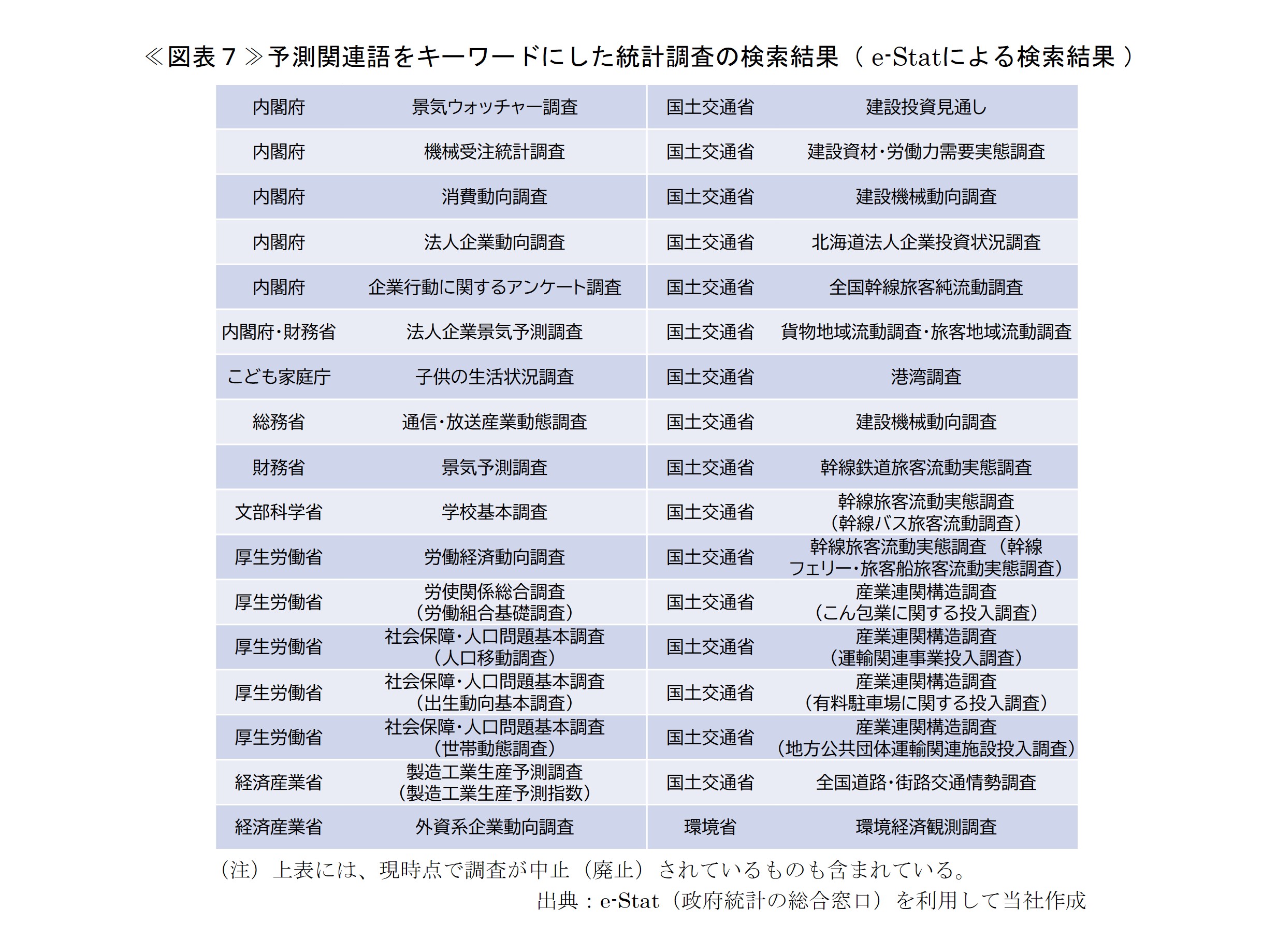

具体的には、e-Statの登録調査(全737調査)を対象に、キーワードを「予測 OR 見通し OR 推定 OR 想定 OR 先行き OR 将来」として検索を行い、その結果、34件の統計調査が抽出された≪図表7≫。

※予測の類義語のうち、「予測」「見通し」「推定」「想定」以外では該当する統計調査がなかった。

次に、これら34件のそれぞれの実施状況や調査項目を各府省庁の公式サイトで確認した。その結果、令和以降も調査が実施され、内容に将来の見通しや意向に関する情報を含む統計調査が10件確認された。

最後に、10件の各統計調査を本稿の定義に基づき判定した。結果として該当が確認されたのは「法人企業景気予測調査」のほか、「製造工業生産予測調査(製造工業生産予測指数)」「建設投資見通し」のみであった。

すなわち、この方法で抽出された「政府による予測」を含む統計調査は、結果として3件にとどまった。

(2)各府省庁の公式サイトから見つける

①一次情報の抽出と「予測」候補の選定

統計調査以外を含めた予測を探索するため、各府省庁の公式サイトに掲載された情報を収集・分析した。

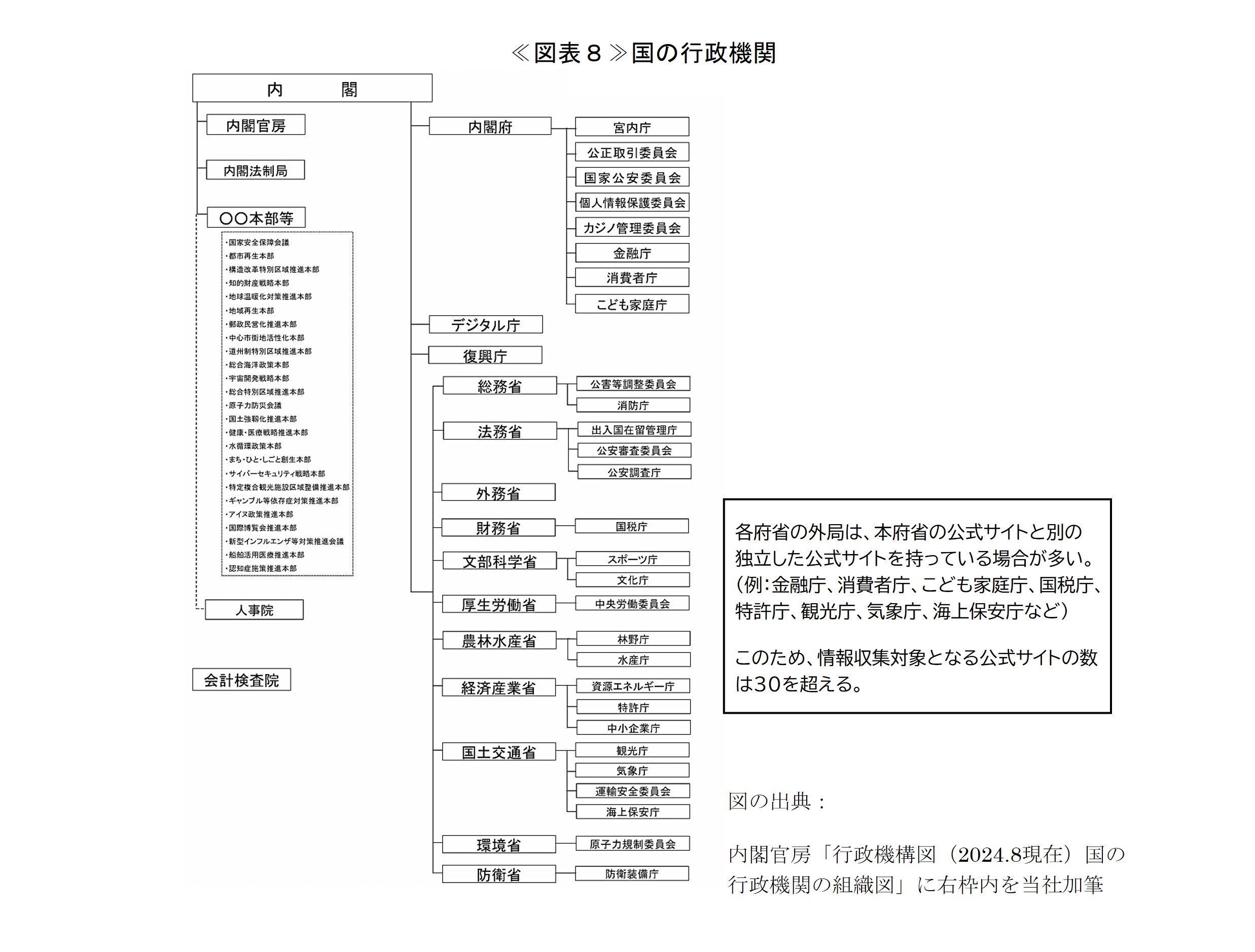

調査対象は、内閣官房、内閣府はじめとした全府省庁のほか、人事院、会計検査院を含めた国のすべての行政機関である≪図表8≫。

はじめに、予測に関連した情報を含むページやファイルの一次情報を、各公式サイトの利用規約やサイト構造を踏まえて、以下の方法により収集した。

- 気象庁:サイト内の情報カタログ機能を利用

- 内閣府、経済産業省等:府省庁独自のサイト内検索機能があるため、これを利用してスクレイピング

- その他の府省庁等(予測関連の情報量が多い場合):サイト内検索機能が行政機関独自のものではないため、サイトマップを起点に、審議会、報道発表、白書、政策分野別ページなど、一般向け情報サイトの配下を限定してクロール(アクセスには十分な時間間隔を確保)

- その他の府省庁等(予測関連の情報量が少ない場合):サイト内検索結果を目視確認し、手動で情報収集

次に、一次情報をもとに、予測に該当する可能性の高い情報を絞り込み、予測関連語の前後文の解析のほか、形態素解析や機械学習を用いて該当可能性を評価し、予測候補となる情報を選別した。

最終的には、予測候補に関する情報が記載された資料を個々に参照して内容を確認し、「政府による予測」に該当するかどうかを判定した。このため、得られた結果には一定の主観が含まれる可能性がある。

②今回推計した「予測」の総件数と注意点

上記の作業の結果、おおむね令和以降の「政府による予測」として319件の予測をリストアップした。

ただし、この件数については、次の点に留意が必要である。

- 本リストアップですべての予測を網羅したとは限らず、参考値にとどまること

- 「政府による予測」の定義によって、件数は増減すること

- 定期的に実施・更新される予測は、原則として「1件」と数えた場合の値であること

- 予測の粒度の扱い方(予測1件の数え方)によって、件数は増減すること

したがって、今回推計した予測の「件数」は、令和以降に実施された予測の「回数」ではなく、予測の「種類」に近い値だと言える。予測の中には、天気予報のように、1日に3回も実施される予測があるため、令和以降に実施された予測の「回数」は、上記の件数を遥かに超えることになる。

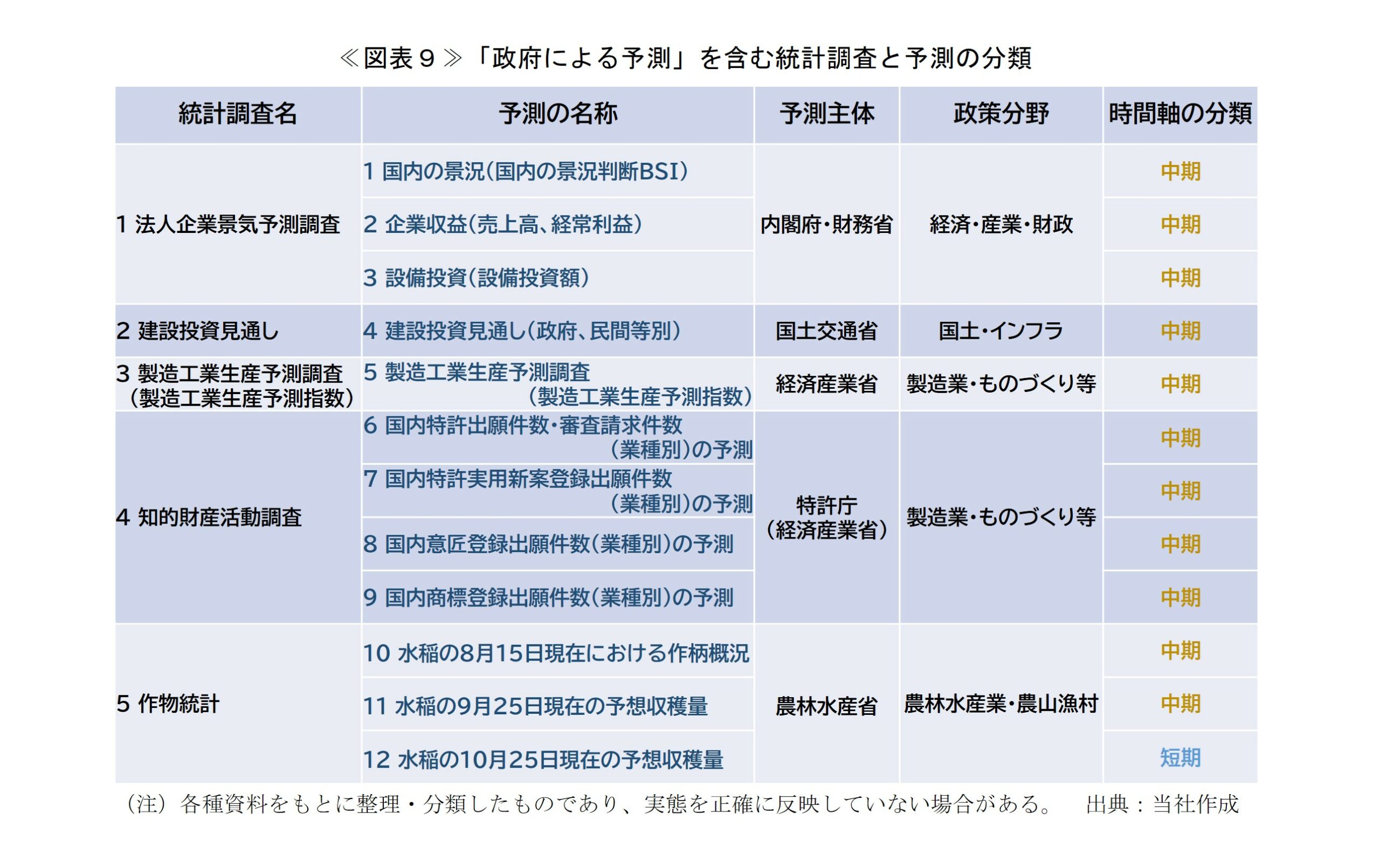

なお、この319件には、政府統計調査である「知的財産活動調査」と「作物統計」により実施された予測が含まれていた。したがって、「予測」を含む政府統計は計5調査ということになる。

これらの調査では、計12件の「予測」が実施されており、1件の例外を除き、「中期」(最長予測期間が1か月間より長く5年間まで)の予測となっている≪図表9≫。このことは、断定こそできないが、結果の取りまとめや確認に一定の期間を要するという、統計調査の特性に起因している可能性が指摘される。

③予測の数え方に関する補足

ここで改めて、予測の数え方について補足する。本シリーズでは、繰り返し実施されている「予測」の場合、予測対象と予測手法に変わりがなければ、その繰り返し回数によらず「1件」と数え、予測対象または予測手法が異なるときは、個別の予測として取り扱うこととした(したがって、経済産業省の「製造工業生産予測指数」は毎月発表されているが、予測の件数は「1件」となる)。

今回の作業では、公表資料や審議会等の資料における取り上げ方などを参考に、リストアップする予測の粒度を揃えるよう努めたが、中には判断が難しいケースもあり、この点は課題として残った。

6.おわりに

本稿では、前半で予測に関する基本的な事項を整理し、後半では令和以降に公表された「政府による予測」がおよそ320件に上ることを示した。

次稿では、リストアップされた予測の全体像を紹介するとともに、一部の政策分野における予測の傾向と特徴の分析を行う。

本稿および本シリーズが、ビジネスや行政の現場において、予測を活用する力と、予測に惑わされないための視点を養う一助となれば幸いである。

- 予測は発話行為として、「期待」や「約束」といった意味を伴い、その後の現実を構成する力が作用する可能性(予測という行為が未来に影響を及ぼす可能性)が指摘されており、このことに関して数多くの研究が為されている。(出典:山口、福島編『予測がつくる社会 「科学の言葉」の使われ方』東京大学出版会, 2019年)

- 与えられた情報が乏しい場合でも、論理的な仮定と計算によって大まかな値を導き出す手法のこと。「ニュートリノ」の命名者として知られる物理学者エンリコ・フェルミに由来してフェルミ推定と呼ばれる。例えば「日本にピアノ調律師は何人いるか」という問いに対して、日本の人口、ピアノの保有率(例:同級生の中で家にピアノがあったのは2人くらいなので…)、ピアノ1台当たりの調律頻度(例:半年に1回だと多すぎるが、10年に1回では少なすぎるのでは…)、1人の調律師が担当できる件数(例:移動の時間を考慮すると、1台当たり1時間以上はかかるだろうが、1日以上とは思われない…)など、個々の要素に分けて推定を行うことで、概算的な答えを求めることができる。

- より広義には、未知の場所の現状を根拠に基づいて推し量ることも「予測」に含まれると考えられるが(例:地球内部の未知の構造を数値計算で予測する)、本稿では「予測」の一般的な用法に従い、未来を対象にする場合に限定する。

- 文部科学省 情報科学技術分野における戦略的重要研究開発領域に関する検討会(第3回) 資料2:深層学習と記号システムのその先へ 集合的予測符号化から自律駆動科学まで(令和6年) < https://www.mext.go.jp/content/20240611-mxt_jyohoka01-000036574_02.pdf >

- 谷口忠大「集合的予測符号化仮説 記号創発ロボティクスと言語進化の新展開に向けて」The 37th Annual Conference of the Japanese Society for Artificial Intelligence, 2023 < https://www.jstage.jst.go.jp/article/pjsai/JSAI2023/0/JSAI2023_4H3OS6b01/_pdf >

- 調査項目の「良い」や「増加」の回答率から「悪い」や「減少」の回答率を差し引いた値のこと。回答全体の中で「改善」の傾向がどの程度かを示す指標で、経済や業況の動向(拡大・悪化)を知るために、経済・雇用など幅広い分野で使われる。

- 検査と呼ばれるものには、腫瘍マーカー検査のように、将来の推定を含めて検査と呼ばれる場合もある(腫瘍マーカーとなる物質の値と基準値との関係を評価・解釈する部分は「検査」だが、値が高い場合に「がんの可能性が高い」と推定する部分は「予測」でもある)。一方、近年は「予測」によって、現状の「検査」を代替するというケース(例:老朽インフラの非破壊検査を全面的に行うことは時間的・コスト的に困難なため、センサーで得た部分的な情報をもとに、劣化予測モデルを用いて現状の検査・評価を代替・補完するといったケース)も増えており、検査と予測の線引きは難しくなっている。

- ダン・ガードナー『専門家の予測はサルにも劣る』川添節子訳, 飛鳥新社, 2012年, p.48

- フィリップ・E・テトロック & ダン・ガードナー『超予測力 不確実な時間の先を読む10カ条』土方奈美訳, 早川書房, 2016年, p.92

- 前脚注1

- 地震調査研究推進本部地震調査委員会「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価(第二版)について」(平成23年年11月), p.45 < https://www.jishin.go.jp/main/chousa/11nov_sanriku/sanriku_boso_3_hyoka.pdf >

- 地震調査研究推進本部地震調査委員会「三陸沖から房総沖にかけての地震活動の長期評価」(平成14年7月), p.4-5 < https://www.jishin.go.jp/main/chousa/kaikou_pdf/sanriku_boso.pdf >

- 内閣府経済社会総合研究所「バブル/デフレ期の日本経済と経済政策」第1巻『マクロ経済と産業構造』5わが国のバブル期以降の経済見通し・景気判断と経済政策――その経緯と現時点からの評価 < https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/12298599/www.esri.cao.go.jp/jp/esri/others/kanko_sbubble/analysis_01_05.pdf >

- 気象庁火山噴火等による潮位変化に関する情報のあり方検討会「火山噴火等による潮位変化に関する情報のあり方」(令和4年7月)< https://www.jma.go.jp/jma/kishou/shingikai/jishin/tonga-kentoukai/houkoku/houkoku_honbun.pdf >

- 情報理論では、ある事象 x が起こる確率をp(x) とすると、その事象が起きたときの情報量 I(x) は、I(x) = -log 2 p(x)で定義される。

- 前脚注8

- ここでの「予測」の要件は、①将来の事象であること、②根拠があること、③内部資料ではなく公表物であることの3点である。このため、定量的な予測に限らず、定性的な予測(良くなる/悪くなる)でも構わない。

- 例えば、財務省および内閣府による法人企業景気予測調査では、法人から収集した景況の見通し等を集計し、国内の景況判断BSIなどの指標を公表している。当該調査の結果を公表している財務省財務総合政策研究所のWebサイトでは、BSIについて「前期と比較した変化方向別の回答社数構成比から、先行きの経済動向を予測する方法です」とある。調査実施者がBSIを「予測」と位置付けていることが明示されており、政府による予測に該当する。一方、内閣府の景気ウォッチャー調査では、景気ウォッチャーから収集した景気に関する見通しを集計し、先行き判断DI等の指標を公表しているが、景気ウォッチャーによる景気判断という位置づけであり、調査実施者(政府)による予測には該当しないと判定される。

PDF:2MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。