政府の予測力の現在地を探る③

~どのような予測があるか 後編(各政策分野の詳細)~

年金財政検証、野生鳥獣の個体数予測、水需要予測、気候変動関連の新たなタイプの予測などを題材に、根拠法との連動性、予測アプローチや不確実性の扱い方、政策決定者の姿勢といった論点で分析を進めた。その結果、政府予測の多くが、政府の見通しを示す「情報提供サービス」にとどまらず、政策形成や制度運用を支える基盤的な「情報インフラ」として機能していることが確認された。したがって、政府予測の質・量の改善や、予測と政策決定者との関係性の強化は、政策の質の向上に直結する。さらに、COVID-19の数理モデルによる流行予測やSPEEDI、地震・津波の予測などの事例を通じて、科学的予測を政策決定プロセスにどう位置付け、社会にどう提示するかという点に残された課題を示した。

シリーズ最後となる次稿では、気象予報などの具体的な予測を取り上げ、精度検証や妥当性評価の状況をもとに、政府予測の信頼性について考察する。

本稿でわかること

- 政府予測の体系的な位置付けと、政策分野ごとの特徴(経済・産業分野については既報)

- 社会保障・食料・インフラなどに関する政策に政府予測が果たす役割の実態

- 政府予測の制度的な背景(根拠法など)や政策との関係性(連動性など)

- 統計型/数理モデル型、シナリオ型/確率型など、予測アプローチや不確実性に関する特徴と使い分け

- 水需要予測や新たなタイプの気候変動予測など、政府予測における変化と潮流

- 政策を支える基盤的な情報インフラとしての政府予測の役割

- 政府予測が政策に円滑に接続されるための要件・条件

- 科学的予測と政策決定者の距離からみた政府予測の課題(COVID-19感染症流行予測やSPEEDIを例に)

1.はじめに

(1)本稿の位置づけ

本稿を含む4本のレポートでは、政府予測を網羅的に調査して、その結果をもとに政府の予測力の一端を明らかにする。

前稿1では、「どのような予測があるか 前編」と題して、政府予測319件の全体像を8つの分析軸に基づいて分析し、経済・産業分野の予測44件の特徴などを考察した。

続く本稿では、「どのような予測があるか 後編」として、経済・産業分野以外の5つの政策分野の予測リストを提示しながら、分野ごとに考察を進める。説明は最小限にとどめ、予測事例についても簡潔な記載に努めたが、結果として長いレポートとなっている。このため、章立ての順番にはこだわらず、ご自分の興味のある政策分野から目を通していただくこともお勧めしたい。

(2)前稿までの再確認

本論に入る前に「政府予測」の定義など、議論の前提を再確認する(詳細は前々稿2、前稿を参照)。すでにご存じの方は適宜読み飛ばしていただきたい。

①「政府予測」について

本稿の「政府予測」とは、日本の府省庁が自らの予測として公表し、そのことを令和元年度以降の公表資料で確認できるものとしている。なお、府省庁が独立行政法人などに要請・委託することによって実施された予測は、研究段階にとどまるものなどを除き「政府予測」に含めた3。

②予測、フォーサイト、長期戦略等の関係について

本稿の「予測」とは、将来のある時点における状態や事象の発生を、何らかの根拠や前提に基づいて定量的または定性的に推し量ることである。単なるアンケートの集計結果やDI(Diffusion Index)は、すでに存在する状態の把握であるから「予測」には該当しない。

これに対して「フォーサイト」は、未来を考えることである。意味合いは「展望」や「洞察」に近いが「予測」と表記される場合もある。根拠をもって未来を読む「予測」と重なる部分はあるものの、異なる概念として整理される4。

また政府は、戦略、計画、将来像などの名称でさまざまな「長期戦略等」を提示しており、その検討過程において「予測」や「フォーサイト」が根拠、手法として活用されている。

したがって、「フォーサイト」は本稿の「政府予測」に該当しない場合が多く、それらは今回作成した予測リストには含まれていないことに留意されたい。また、「長期戦略等」は基本的に「政府予測」そのものではなく、その出典(政府予測の掲載資料)として予測リスト中に登場することになる5。

③分析軸について

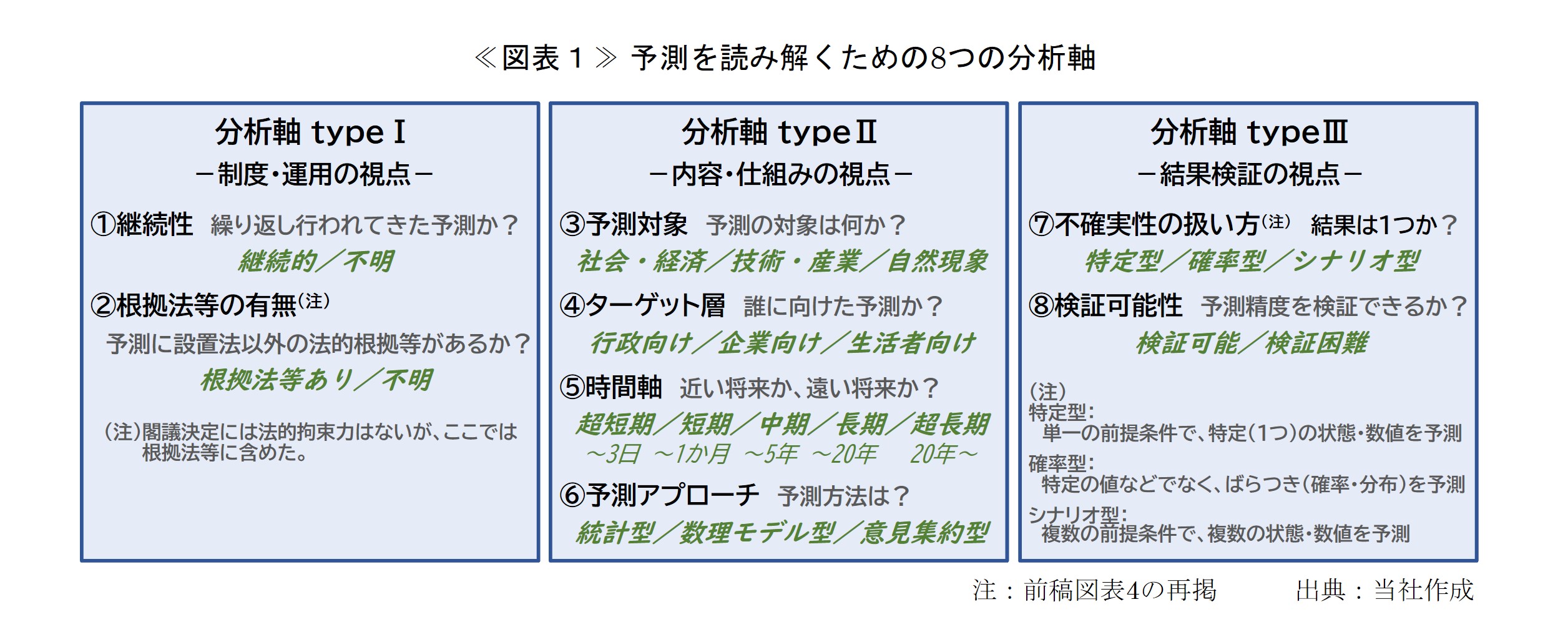

本稿では8つの分析軸を用いて体系的な分析を行う≪図表1≫(詳細は前々稿を参照)。

④政策分野について

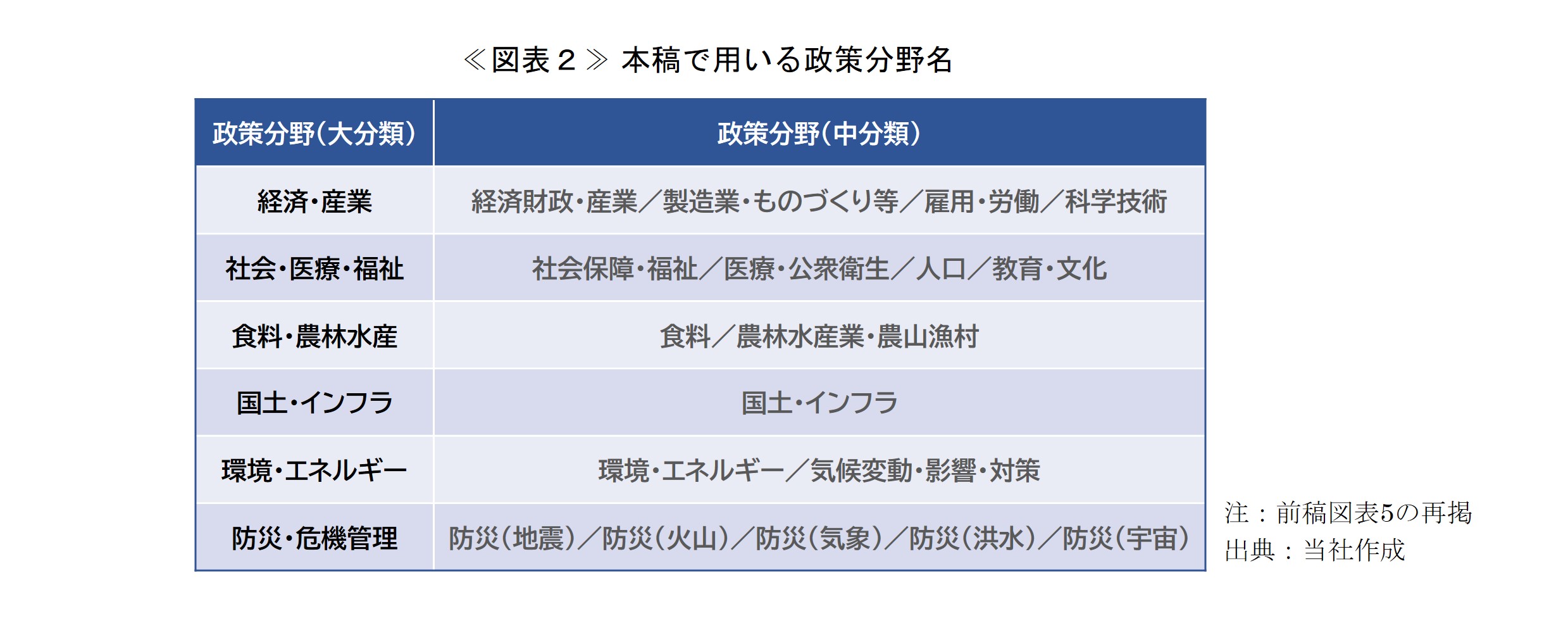

本稿では政策分野を6つに分類し≪図表2≫、経済・産業分野(既報)以外の政府予測について報告する。

2.どのような予測があるか-その2:社会・医療・福祉分野

(1)当該分野の政府予測の特徴(小括)

社会・医療・福祉分野の政策は、国民の健康や生活水準の維持、人口構造の変化を踏まえた持続的な社会保障制度の構築などを通じて、国民生活の基盤を支える役割を担っている。

この分野の政府予測は、医療・介護・年金制度の持続性を評価するための根拠として政策に活用されている。また、人口や年齢構成に関する長期の将来推計は、各政策分野の政府予測において基盤データや前提条件として広く利用され、それぞれの政策の方向性に大きな影響を与えている。

さらに、人口動態や社会構造が緩やかに変化するという特性を反映して、長期~超長期的な将来見通しを示す政府予測が多いことも、この分野の特徴である。

(2)予測の一覧と構成

社会・医療・福祉分野の政府予測58件の一覧を≪図表3-1、図表3-2≫に示す。

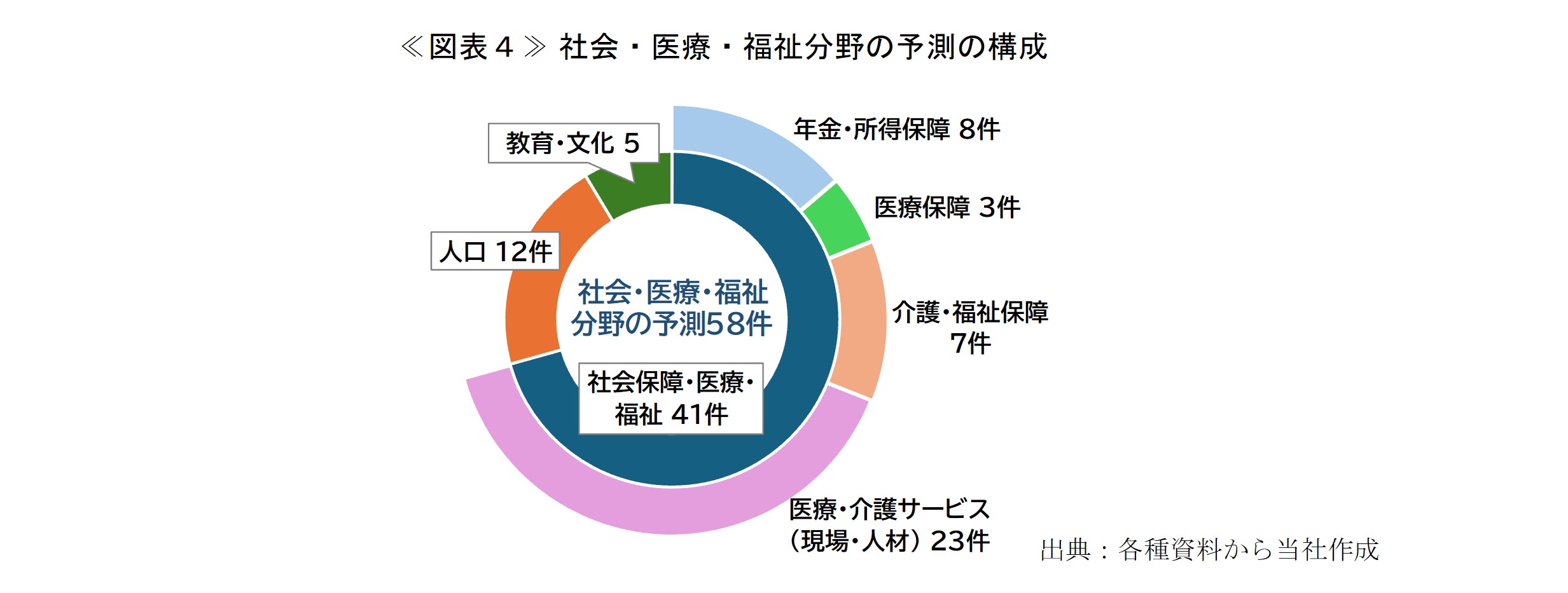

全体の大まかな構成をみると≪図表4≫、社会保障・医療・福祉に関する予測が41件で全体の3分の2以上を占めており、これに人口に関する予測が12件、教育・文化に関する予測が5件と続いている。

さらに、このうち社会保障・医療・福祉の予測41件を詳しくみると、年金・医療・介護など制度面に関する予測(マクロ的な予測)が18件、医療・介護サービスの現場や人材に関する予測(ミクロ的な予測)が23件となっている。これらから、制度と現場の双方を支える形で予測が活用されていることがうかがえる。

また、人口に関する予測12件の中には、厚生労働省の内部機関である国立社会保障・人口問題研究所による日本の将来推計人口(№43-46)が含まれる。この推計は、各政策分野の政府予測において基盤データや前提条件として広く利用されており、その妥当性・信頼性が他の予測に与える影響は極めて大きい。なお、№48-53は、令和5年閣議決定「第三次国土形成計画(全国計画)」の検討に際して実施された政府予測である。

一方、医療分野では、2020年以降の日常生活や経済活動に大きな影響を与えた新型コロナウイルス感染症(COVID-19)について、数理モデルによる感染症流行予測が注目を集めた。しかし、その結果は専門家による学術的な予測として取り扱われた経緯があり、本稿では「政府予測」に含めていない。他方で、イギリスや台湾では、数理モデルによる予測が政策現場の意思決定ツールとして活用されたとの報告もあり、この点については(4)で補足する。

(3)分析軸から見た特徴

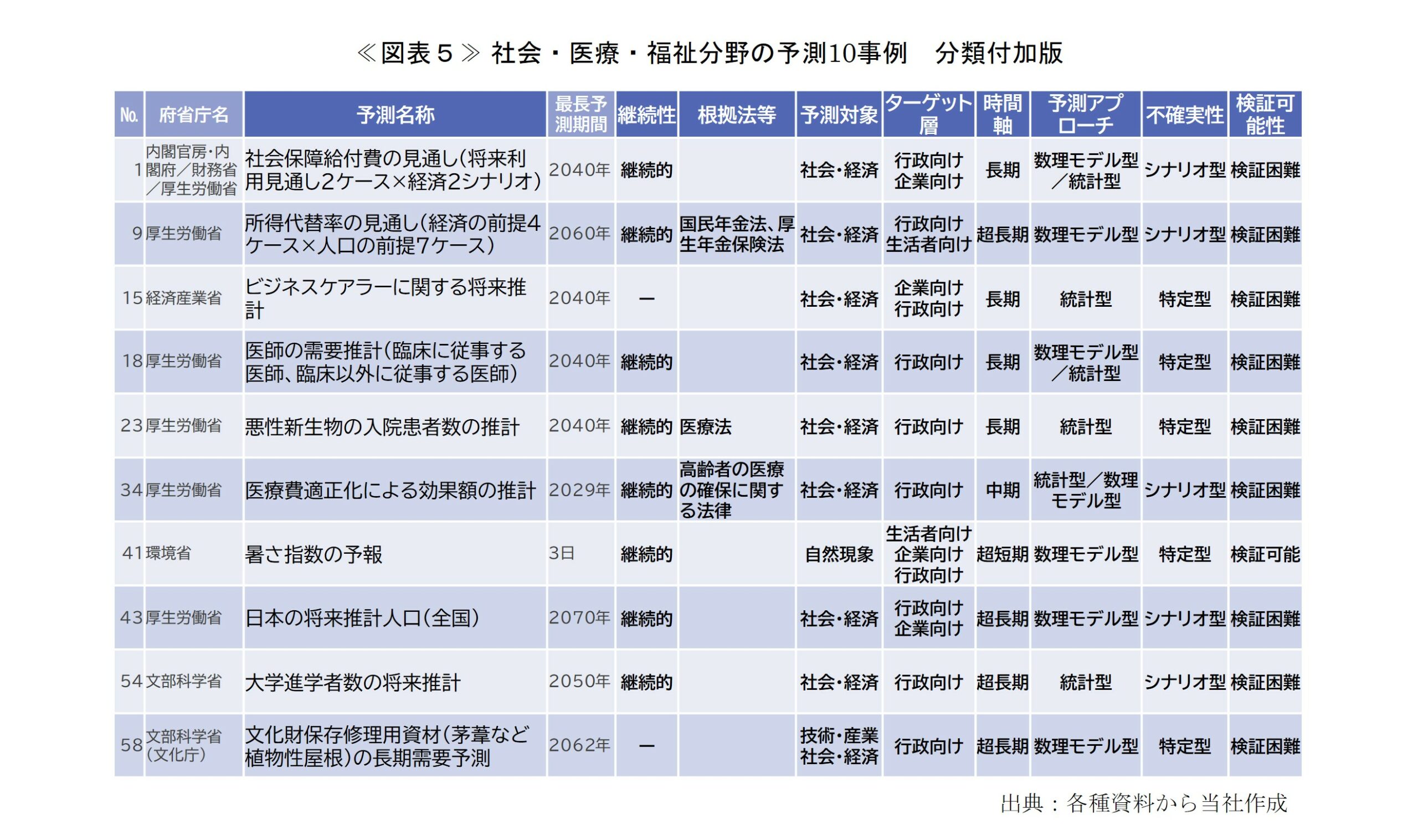

本稿では、分野ごとに予測を10件ほどに絞って8つの分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表5≫。

①分析軸Ⅰ

この分野では、継続的な予測が全体の85%、根拠法等のある予測が全体の33%を占めている(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等ありが49%)(詳細は前稿参照)。根拠法は以下のとおり。

- 国民年金法、厚生年金保険法(№9-14)

- 看護師等の人材確保の促進に関する法律(№20)

- 医療法(№23-33)

- 高齢者の医療の確保に関する法律(№34)

このうち、特に国民年金法では予測の実施が明文化されており(※)、政府予測と政策の接続が法的に担保されている。そのため、年金に関する予測(№9ほか)では、5年ごとの財政検証に向けて、前回の検証内容を点検する作業(広義の事後検証)が実施されている。この点については、(4)で後述する。

※国民年金法第4条の3第1項では、政府は少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額や収支等について、財政均衡期間(おおむね100年)における見通しを作成しなければならないとされている。

②分析軸Ⅱ

この分野の予測は、他分野に比べて行政向けの予測の比率が高く、長期~超長期の予測が多い(詳細は前稿)。その例外として、中期(1か月~5年)の予測である№34の「医療費適正化による効果額の推計」、№35の「ワクチンごとの供給見通し」、超短期(~3日)の予測である№41の「暑さ指数の予報」が挙げられる。

また、統計型の予測アプローチが数理モデル型より優勢であることも、この分野の特徴である。一般に、社会・経済関連の予測では、国際情勢の変化や技術革新など多様な要因が相互に影響し合うため、将来の不確実性が高い。このため、複雑な構造をもつモデルで大規模なデータ処理を行う精緻な予測への期待が高まる一方で、そうした不確実性を無理に織り込まず、時系列データに係数を乗じるだけのシンプルな予測が採用される場合もある。後者の例として、№23の「悪性新生物の入院患者数の推計」があり、その概要については(4)で取り上げる。

③分析軸Ⅲ

不確実性の扱い方では特定型の予測が優勢だが、予測の多くが長期~超長期であるため、予測精度の検証が物理的に困難な予測が全体の9割以上を占めており、6つの政策分野の中で最も高い。なお、ここでの「検証困難」とは、厳密な予測精度の検証(狭義の事後検証)が困難なことを意味し、予測と実績の乖離の評価やモデル・シナリオの妥当性検討(広義の事後検証)が困難ということではない(詳細は前稿3(3)②b)。

(4)特徴的な予測事例など

① COVID-19の数理モデルによる感染症流行予測について~科学的予測への期待と政策との距離~

2020年3月の世界保健機関(WHO)によるCOVID-19のパンデミック宣言以降、感染経路や感染者数の推移に関する科学的予測に注目が集まった。特に、当時整備中であったスーパーコンピュータ「富岳」を使ったウイルス飛沫の飛散予測は、わかりやすい可視化結果とともに話題となった。この予測は、理化学研究所の研究成果として同年11月に公表されたものであり6、政府予測には該当しない。

一方、これに先立つ同年4月頃から、SIRモデル7と呼ばれる数理モデルを用いた感染者数予測が報道等で多く取り上げられるようになった。特に、人と人との接触機会を大幅に減らすことで、感染症の増加傾向を減少傾向へと反転できることを示した予測結果は、外出自粛や休業要請といった政府の緊急事態措置の判断材料の1つになったとされる8。しかしながら、これらの予測は、政府の「新型コロナウイルス感染症対策本部」において、専門家による分析・意見として取り扱われ、本稿の対象とする「政府予測」と位置付けられたものではなかった。

こうした数理モデルによる感染症流行予測については、当初から専門家の間でも賛否があった。その後、厳しい接触規制に伴う経済への影響が顕在化し、規制の効果に対する懐疑的な見方も広まったことにより、次第に予測への注目は薄れていった。それでも、日本において、数理モデルによる感染症流行予測が政策決定に明確な影響を与えたのは、このCOVID-19が初めてのケースであったとされる。科学的予測が政府の専門家会議で取り上げられ、その活用が議論されたこと自体を肯定的に捉える節もあるが、感染拡大の初期を除くと、予測結果が政策に積極的に活用されたとは言い難い。

一方、イギリスや台湾のように、数理モデル等による科学的予測を政策に反映する仕組みをもち、それが活用されたとされる国もある9。科学的予測を政策に接続する仕組みや、予測に対する政策決定者側のスタンスという点で、日本とこれらの国の間には明確な違いがあり、この点はCOVID-19以前から指摘されていた10。

感染症流行予測に関しては、イギリスの場合、2001年の口蹄疫(家畜伝染病であってヒトには感染しないが、当時のイギリスでは人への感染が懸念されていた)のパンデミック時に、数理モデルによる予測が家畜の大量殺処分の決定根拠として初めて活用されたとされる。発生当初は数理モデルによる予測を肯定的に捉えた報道が多かったが、感染拡大のコントロールがうまく進まない中で、徐々にモデルへの失望を伝える論調が増えていったとされ、日本でのCOVID-19時と類似した状況がみられていた点は興味深い。

ただし、イギリスでは、2002年のSARS(重症急性呼吸器症候群)や2009年の新型インフルエンザを経て、政府対応の調整機関(危機管理委員会)に数理モデル専門家チームが設置され、科学的予測が政策に直接的に反映される仕組みが、COVID-19の時点ですでに整備されていた11。台湾でも、2009年の新型インフルエンザの経験を境に、数理モデルによる予測結果が政策決定者に肯定的に受け止められるようになったとされる。

これに対して日本では、SARSの感染者数が少なかったうえ、2009年の新型インフルエンザでも死亡率が海外に比べて低かった(人口10万人対死亡率:カナダ1.32、英国0.76、韓国0.53、日本0.16)12。そのため、政府が科学的予測と正面から向き合わざるを得ない局面が限られ、科学的予測を政策に生かす経験が蓄積されにくかったといえる。結果として、COVID-19の前後で、科学的予測に対する政策決定者側のスタンスが大きく変化したようにはみえず、政府が科学的予測との適切な関係を構築する絶好の機会を逸したように映る。

日本では、こうした予測と政策決定者との距離感が他の分野にもみられる。緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)は、2011年の福島第一原子力発電所事故という、本来なら機能が最大限発揮されるべき局面で十分に活用されず、その後長い時間が経過した現在も、SPEEDIによる科学的予測と政策決定者との溝は埋まっていない(詳細は6の防災・危機管理分野にて後述)。

また、感染症流行予測に関連して「数理モデルが示す確率論的な世界観が、日本で特徴的なガバナンスと接続しにくい」との指摘もある13。こうした構造的な要因を踏まえると、科学的予測と政策決定者の間にある距離は、簡単には解決できない根深い課題ということになる。

②年金財政に関する予測(№9)について~妥当性の検討結果を踏まえて予測の向上が図られた例~

公的年金制度は長期的な制度であるため、法律に基づき定期的に財政検証が実施されている。令和6年(最新)の財政検証に関する検討資料によれば、財政検証は将来の状況を正確に見通す予測(forecast)ではなく、現在のデータをシナリオに基づき将来の年金財政へ投影(projection)したものと位置付けられている。その上で、前回(令和元年)の財政検証で設定された経済前提(物価上昇率、賃金上昇率、運用利回り等)の妥当性の検討が行われ、その結果が最新の財政検証に反映されている。

この検討で明らかになった主な課題や改善点は以下のとおりであり14、政府予測が広義の事後検証を踏まえて改善されていく過程を詳細に確認できる数少ない事例となっている。

<経済前提の乖離について>

- 実質賃金上昇率の前提が実績より高く、実質的な運用利回りの前提は実績より低く設定されていた

- 実質賃金上昇率の設定では、労働生産性向上と実質賃金の関係が他の先進諸国と異なる点や、実質賃金の伸びにおける労働生産性向上の寄与が多くの先進諸国で大きい点を考慮すべき

<予測モデルについて>

- 前回用いられた枠組みを基本としつつ、総投資率の設定方法や利潤率の計算式を見直すべき

- 前回は総投資率を外生的に設定していたが、両者に一定の相関があることが確認されたため、総投資率の設定方法を見直し、利潤率を説明変数とする回帰式により総投資率を設定するべき

<予測モデルについて>

- シナリオを前回の6ケース(Ⅰ~Ⅵ)から4ケース(「成長実現ケース」等の名称付き)に変更して、簡素かつわかりやすくするべき

- 一方、全要素生産性(TFP)上昇率は前回より幅広く設定して、より広い将来の経済の姿を想定すべき

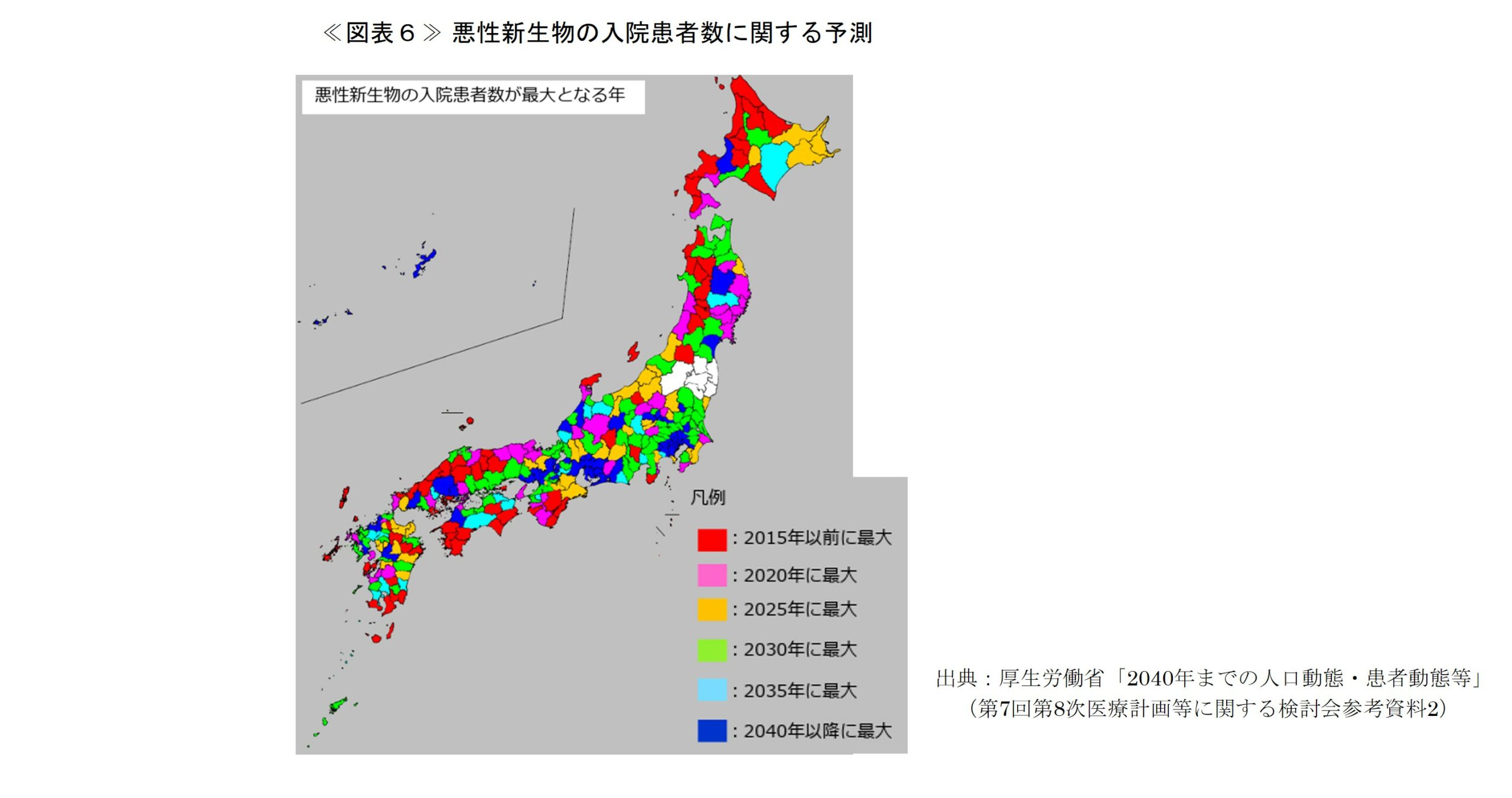

③悪性新生物の入院患者数の推計(№23)について~不確実性の高い将来をシンプルな手法で予測した例~

この予測では、将来人口(※)と、悪性新生物(がんや肉腫)の入院受療率(人口10万人当たりの入院受療者数)を掛け合わせることにより、2040年までの入院患者数の推移を試算している≪図表6≫。都道府県別の性別・年齢階級別のデータが用いられているため、実際の計算は多数のパーツから構成されるものの、計算式自体は極めてシンプルである。

この予測の前提をみると、将来の入院受療率は2017年時点の値で固定されており、今後のがん治療における入院受療の割合変化や、がんの予防や治療方法の変化は考慮されていない。しかし、入院患者数に対して高齢化の進行がもたらす増加要因(高齢層ほど入院受療率が高い)と、人口減少がもたらす減少要因のバランスを地域間で比較するという目的を考えれば、このような単純化された前提の方が適しているともいえる。不確実性の高い要素や多数のシナリオを過度に盛り込んだり、複雑な予測モデルを用いて結果の解釈が難しくなるよりも、こうしたシンプルな手法の方が、結果の訴求性や検証可能性の点で優れている場合がある。

※№44の「日本の地域別の将来推計人口(都道府県・市区町村)」の平成30年版が用いられている。

3.どのような予測があるか-その3:食料・農林水産分野

(1)当該分野の政府予測の特徴(小括)

食料・農林水産分野の政策は、安定した食料供給と農林水産業の持続的発展を通じて、国民生活と経済活動を支える役割を担っている。

この分野の政府予測は、食品・農林水産物の需給バランスや生産構造の変化に対応した政策運営の根拠として政策に活用されている。また、自然環境(鳥獣や水産資源の変動など)、気候変動(作物への影響など)、国土保全・安全保障といった他分野の政策と密接に関係し、それらの政府予測と相互に影響を及ぼしている。

さらに、食料安全保障に関する長期的なシナリオ型の予測(市場や国際貿易など不確実性の高い要素を含む)と、農産物の需給に関する短期~中期の特定型の予測(検証可能性が高い)という、性格の異なる2つのタイプに大きく分けられる点も、この分野の特徴である。

(2)予測の一覧と構成

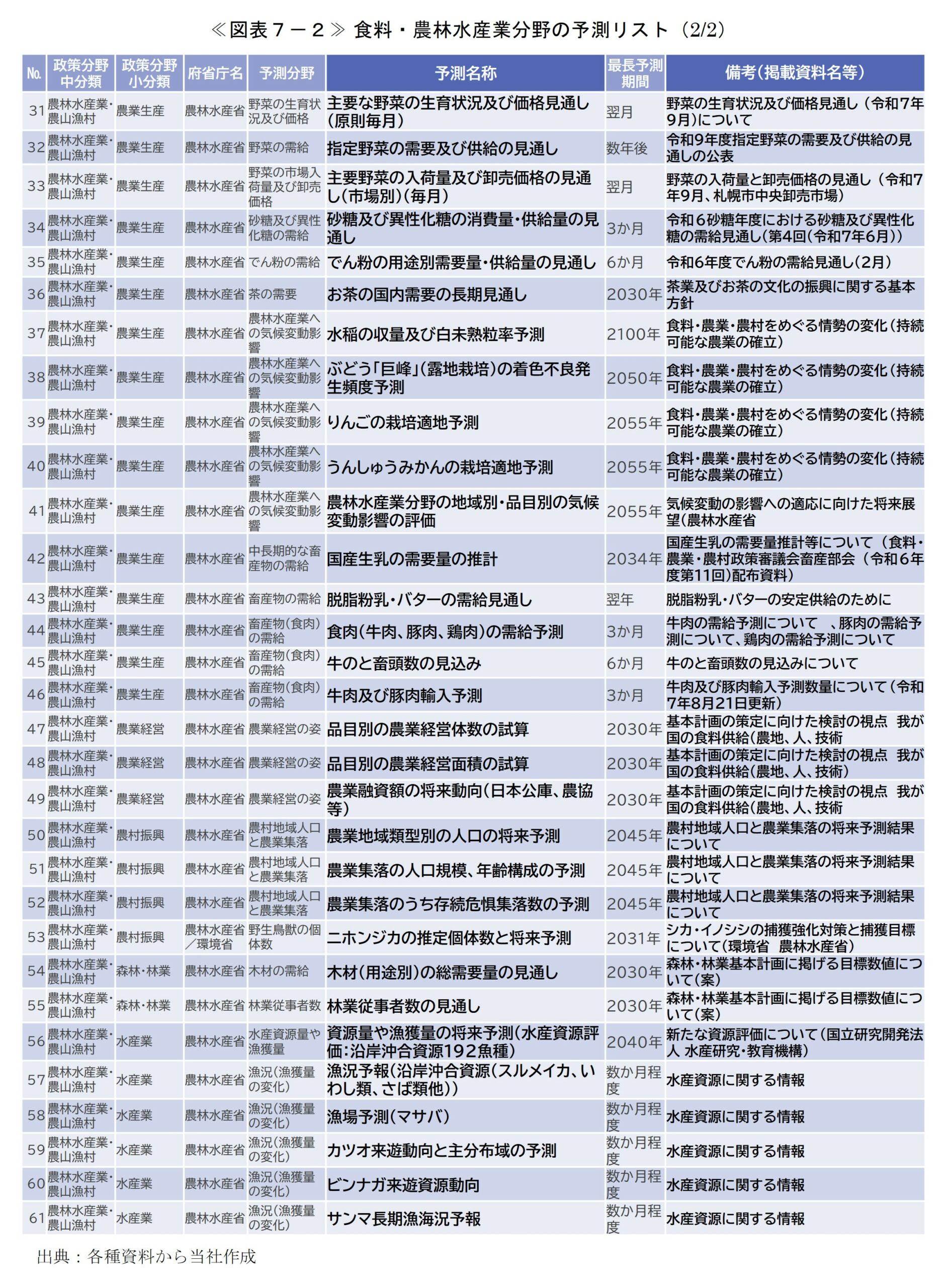

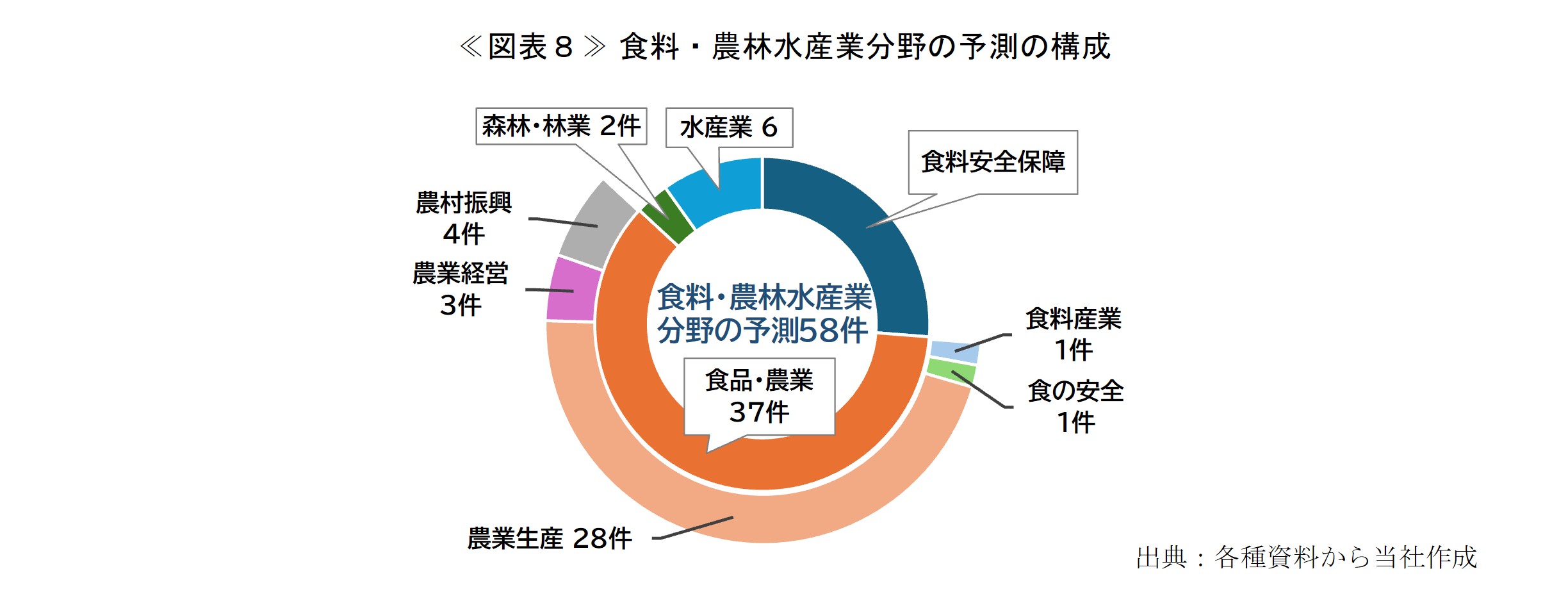

食料・農林水産業分野における政府予測61件の一覧を≪図表7-1、図表7-2≫に示す。

全体を概観すると≪図表8≫、食品・農業に関する予測が37件で過半を占め、これに次いで、食料安全保障に関する予測16件、水産業に関する予測6件、森林・林業に関する予測2件となっている。

もっとも、この分野では「予測1件」の粒度を揃えることが特に難しかった。例えば、№56の「水産資源量や漁獲量の予測」では192魚種について予測(資源評価)が行われているが、魚種ごとではなく、全体を同一スキームによる予測とみなして「1件」とした。同様に、№32の「指定野菜の需要及び供給の見通し」についても品目別ではなく、一括して「1件」とした。一方で、№24の「小麦の需要量」と№30の「大豆の需要量」については、予測方法や時期等が異なるため、それぞれを「1件」として扱った。

次に、全体の過半を占める食品・農業に関する予測37件の内訳をみると、農産物の需給見通しなど農業生産に関する予測が28件、農村振興関係が4件、農業経営関係が3件となっている。この中には、環境・エネルギー分野の側面を併せ持つ予測が多数含まれている。例えば、№37-41は気候変動による農林水産業への影響に関する予測であり、№53の「ニホンジカの推定個体数と将来予測」は野生生物の生息・動態に関する予測でもある。近年、野生生物による被害が社会問題となっているが、予測の対象となっているのはニホンジカであり、イノシシやクマは含まれていない。この点については、(4)で補足を行う。

(3)分析軸から見た特徴

①分析軸Ⅰ

食料・農林水産業分野から抽出した予測10件について、分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表9≫。

この分野の政府予測は、継続的な予測が98%、根拠法等のある予測が31%を占める(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等あり49%)(詳細は前稿参照)。

根拠法は次のとおりである。

- 植物防疫法(№18)

- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(№19,24-29)

- 統計法(№21-23)

- 野菜生産出荷安定法(№32)

- 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(№34-35)

- お茶の振興に関する法律(№36)

- 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(№42)

- 鳥獣保護管理法(№53)

- 鳥獣被害防止特別措置法(№53)

- 森林・林業基本法(№54)

- 漁業法(№56)

これらの法律に基づく予測の中には、政策との結びつきという点で特徴的な予測が2つある。

1つめは、砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律に基づく「砂糖及び異性化糖の消費量・供給量の見通し」(№34)である。一般にはあまり知られていないが、砂糖類の価格安定制度には産業振興にとどまらない複数の政策目的があり、その継続性を政府予測が支えている。

2つめは、漁業法(※)に基づく「資源量や漁獲量の将来予測」(№56)である。これは、前述した社会・医療・福祉分野における国民年金法を根拠とする予測と同様に、政府予測と政策の接続が法的に担保されている事例であるが、海洋生態系の変動という自然現象を対象とする点に特徴がある。

これら2つの予測については、その概要を(4)で後述する。

※漁業法第9条では、農林水産大臣が水産資源の資源量の動向に関する評価(資源評価)を、最新の科学的知見を踏まえて実施することが定められている。

②分析軸Ⅱ

中期~長期の予測が中心であり、社会・医療・福祉分野と同じく統計型の予測アプローチが過半を占める。

③分析軸Ⅲ

この分野では、特定型の予測が多く、シナリオ型の予測が少ないため、全体の7割弱で予測精度の検証が可能と分類される(平均は4割)。なお、前稿で示した集計結果(前稿の図表7-7)では、この分野の予測に確率型が含まれていないとしていたが、上述の№53「ニホンジカの推定個体数と将来予測」では、現状および過去の個体数推定の不確実性が確率分布で表現されており、将来予測にもその分布が反映されている。そのため、≪図表9≫では、この予測の不確実性の扱いをシナリオ型と確率型とのハイブリッドと記載した。同様に、№56「資源量や漁獲量の将来予測」についても、対象192魚種のうち約9魚種で確率付きの予測結果となっていることを確認したため、これについてもシナリオ型と確率型のハイブリッドとして分類した。

(4)特徴的な予測事例など

①ニホンジカの個体数に関する予測(№53)について~データの存在が予測に不可欠なことを示す例~

近年、クマによる人的被害が大きな社会問題となっている。シカやイノシシを中心とする鳥獣被害は20年前以上から顕在化し、対策が段階的に強化されてきた。2007年の鳥獣被害防止特措法の制定により、農林水産業の被害軽減対策に法的な根拠が設けられ、その後、2015年には鳥獣保護法が鳥獣保護管理法へと改正され、野生生物の保護だけでなく、個体数管理とのバランスを重視する環境政策へと転換が図られた。

こうした背景の下で、野生鳥獣の捕獲に伴う個体数や生息域の変化を、実用的なレベルで予測することが求められている。№53の「ニホンジカの個体数に関する予測」は、環境省と農林水産省の連名資料「シカ・イノシシの捕獲強化対策と捕獲目標について」から抽出したものである。

当該資料には、ニホンジカ、エゾシカ、イノシシに関する情報が記載されているが、個体数の予測結果が示されているのはニホンジカのみである。イノシシについては現状と過去の個体数の推定にとどまり、エゾシカは個体数の推定自体が断片的な記述にとどまっている。予測手法の詳細の記載がないため、環境省の研究資金による研究成果15をみると、シカとイノシシでは推定に利用できるデータの質・量に大きな差があり、イノシシは地域ごとに生態・動態が異なるため(※)、シカの個体数推定の方が実用段階に近いことがわかる。

このことは、予測の実現可能性が、利用可能なデータの有無や予測対象の特性に強く左右されること、モデルの改良や革新性(AI学習型モデルなど)だけでは解決が難しいことを示している。さらに、予測の適用可能性が特定の地域でしか確認されていない段階では、政府予測としての活用には限界がある。

以上から、政府予測の実効性は、予測に利用可能な過去・現状データの整備に大きく左右されるといえる。したがって、継続的な調査と、広域的に適用可能な観測指標や予測手法の確立が欠かせない。

※シカは糞塊密度や目撃数などの指標から生息状況を把握しやすいのに対して、イノシシでは有効な指標やデータが乏しく、広域的な生息状況の把握が難しいとされる。また、シカは1回の出産が1頭の場合が多く出産期も一定なのに対して、イノシシは多産性で、出産期も地域によって異なるとされる。

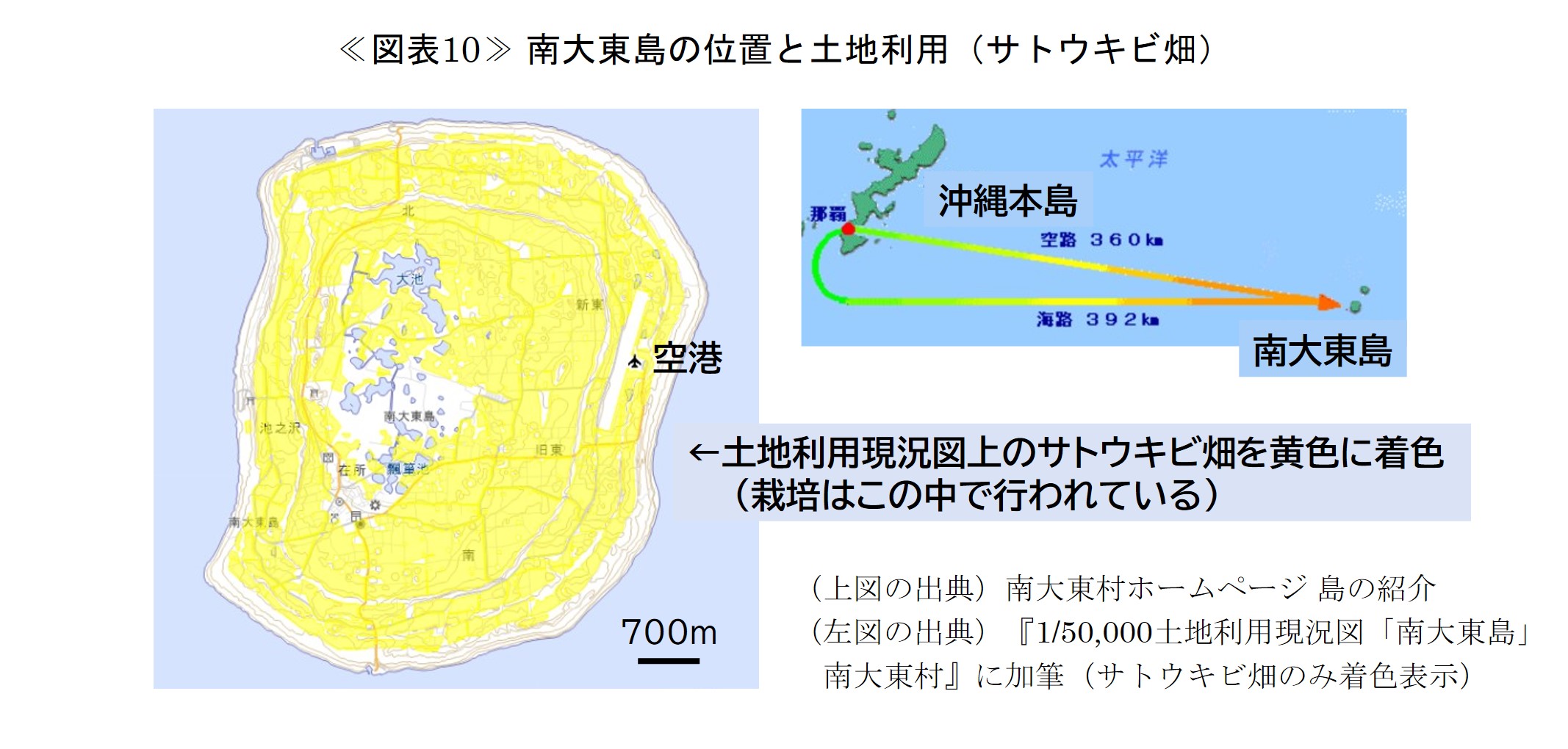

②農産物の価格安定制度を支える予測(№34)について~一般には知られていない多層的な政策目的~

№34の「砂糖及び異性化糖の消費量・供給量の見通し」は、製糖業界向けの情報であることは一見してわかるものの、法に基づいて毎年予測を行う意義をその名称から想像するのは難しいように思われる。

予測の意義を説明するために、砂糖の価格調整制度について簡単に触れておく。国内のさとうきびやてんさいの生産コスト、それらを原料とした製糖コストは、農地の広大さや自然条件に関して海外との大きな格差があり、国際相場に比べて割高にならざるを得ない。そこで、輸入原料(粗糖)を利用する砂糖(精製糖)製造事業者から調整金を徴収し、それを原資として国内生産者や国内産糖の製造事業者に交付金を支払うことで、原料作物の国内生産や国産糖の製造を維持する仕組み(砂糖の価格調整制度)が設けられた(※)。

※この制度の根幹には、最終製品である砂糖(精製糖)に課せられた極めて高い水準の国境措置(高関税+調整金)がある。また、交付金の原資には、調整金だけでなく国費も充当されている。

砂糖類の需給の見通しがつかない(予測がない)場合、国は調整金の水準(砂糖1トン当たりの額など)や交付金の水準(さとうきび原料1トン当たりの額など)を合理的に算定できなくなる。さらに、製造事業者では在庫の過剰・不足が生じ、その影響は菓子や飲料などの食品製造業にも及ぶ。さとうきびの生産者や国内産糖の製造事業者にとっては、計画的な生産が難しくなり、持続的な経営ができなくなる。

とはいえ、この制度に登場するのは、国、砂糖類の製造事業者、原料作物・原料糖の生産者・製造事業者の3者に限られるため、表面的には関係者間の利益確保の制度と、それを支える予測にみえるかもしれない。

しかし、この制度の中でもさとうきびに関する政策の意義は、単なる農業振興にとどまらない。九州南端から奄美を含む薩南諸島、沖縄本島を含む琉球諸島など、広大な領海を抱える地域の経済基盤の確保や雇用の維持、土地利用の維持(荒廃抑制)を通じて、国土の保全と住民の定住を支え、離島振興とともに国境に近い地域の安全保障を確保するという重要な役割を担っている(※)。加えて、さとうきびは高温に強く、台風による強風にも耐性があり、水不足にも比較的強い土地利用型作物であるため、この地域の自然条件に最も適した作物の1つでもある。

参考まで、沖縄本島から約360km東方に位置する沖縄県南大東島の土地利用現況図(さとうきび畑を黄色で着色)を示す16≪図表10≫。山手線の半分ほどに相当する約3,000haの離島に1,200人が居住し、1,500ヘクタールで農業が行われ、その9割以上でさとうきびが栽培されている17。

この制度は、国土の保全や安全保障を含めた多層的な政策目的をもつ農業施策であり、そのコストの一部を、砂糖をめぐる農業・製造業内での再配分によって賄う点に特色がある。この制度の安定化を支える上で、政府予測の果たす役割は極めて大きい。

※てんさいは冷涼な北海道が産地であり、大規模な畑作経営に必要な輪作体系の維持に不可欠な作物と位置づけられており、政策的な軸足は主に農業生産の側面に置かれている。

砂糖の価格調整制度のような多層的な農業施策はほかにもあり、それらを支える政府予測も存在する(例:№35「でん粉の用途別需要量・供給量の見通し」(※1)、№43「脱脂粉乳・バターの需給見通し」(※2))。

※1 でん粉の原料には、九州南部のシラス地帯の基幹作物「さつまいも」と、北海道の畑作地帯の基幹作物「じゃがいも」があり、製造されたでん粉の約半分が異性化糖(果糖やブドウ糖)に加工される。

※2 詳細は省くが、養豚や養鶏のような施設利用型の畜産とは異なり、広い土地を必要とする酪農では「北海道と本州以南との条件格差」(国内の条件格差)が存在する。これを、生乳や加工用乳の仕向け先や価格を通じて調整することで、相対的に小規模な本州の酪農経営の持続可能性(地域の荒廃抑制や地産地消)を維持しつつ、国内の食料安全保障と北海道の広大な地域の安全保障を確保している。

③水産資源の漁獲可能量制度を支える予測(№56)について~自然現象の政府予測と政策との接続例~

上述のとおり、漁業法では水産資源の長期的な資源量の予測など資源評価を、最新の科学的知見を踏まえて行うことが定められており、これに対応するのが№56の「資源量や漁獲量の将来予測」である。

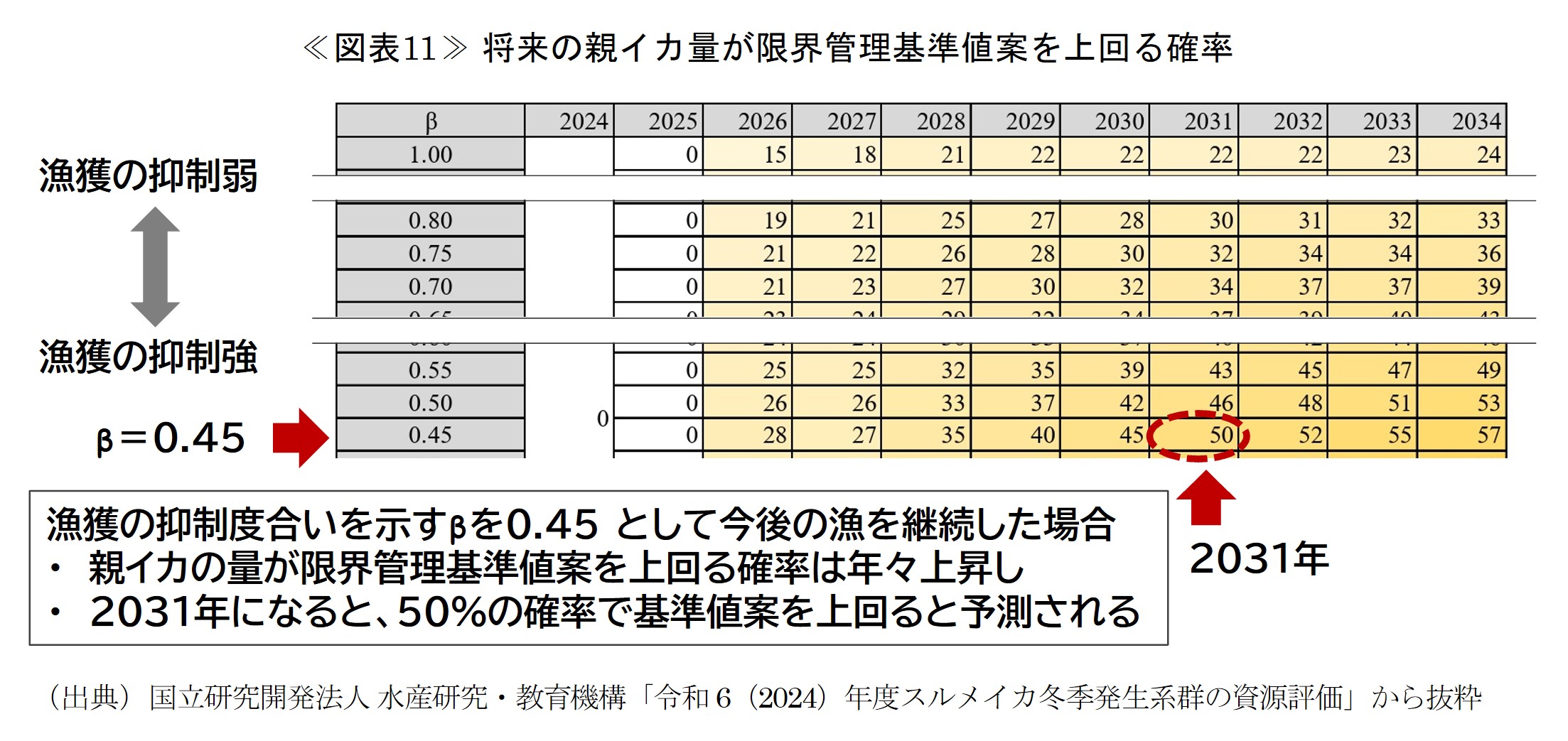

現在、資源評価をもとに漁獲可能量(TAC)を定める制度の対象魚種は9種であり、その中には、今年度に入って10年以上ぶりに漁況の改善がみられたスルメイカも含まれている。予測の一例として、令和6年度のスルメイカ冬季発生系群の資源評価の一部を示す≪図表11≫。

これをみると、今後の漁獲をどの程度抑えるかを示す係数(β)を0.45として漁を継続した場合、将来の親イカの量が限界管理基準値案(これを下回ると資源の回復が見込みにくいとされる水準)を上回る確率が年々上昇し、2031年にはその確率が50%に達することがわかる。このような予測結果を踏まえて、資源量に応じて今後の漁獲をどの程度抑えていくかが検討されることになる。

なお、本年は全国的にスルメイカの漁況が改善し、全国の漁獲量が当初の可能量を超えるという状況が発生した。このため、本年10月には、漁期の遅い北海道函館市などの自治体や漁協から漁獲枠の追加配分の要請が出され、水産庁で対応が検討されている。要請の対象は、資源評価や長期予測そのものではなく、当初設定された漁獲可能量を各海域や漁法ごとに配分する制度運用に関するものであったが、年ごとの漁況変化に的確に対応できるよう、資源量の予測の面でも今後の改善が期待されている。

水産資源は一度枯渇すると回復が難しいとされる。このため、政府が科学的な予測を行い、その結果をもとに政策的な資源管理が実施されている点は、政府予測の望ましいあり方の1つといえる。

4.どのような予測があるか-その4:国土・インフラ分野

(1)当該分野の政府予測の特徴(小括)

国土・インフラ分野の政策は、地域社会や経済活動の基盤となる国土やさまざまな社会資本のデザイン・整備・維持を担っている。

この分野の政府予測は、社会資本の需要やコストの見通しなど、将来の国土管理やインフラに関する長期的な計画の検討材料・根拠として政策に活用されている。また、河川や上下水道、鉄道や港湾といった交通ネットワーク関連の予測は、経済・産業分野をはじめとする他の政策分野にも大きな影響を与えている。

さらに、防災・危機管理分野や環境・エネルギー分野の予測と、次のような点で相互に連動していることも、この分野の特徴である。

- インフラの将来の整備水準(機能、耐震性等)は、将来の地震や気象災害による被害量を左右する

- 堤防などのインフラは、気候変動による機能低下が懸念される一方で、気候変動適応の鍵を握る

- 国土の開発や土地利用に関する見通しは、再生可能エネルギーの将来予測に影響を与える

(2)予測の一覧と構成

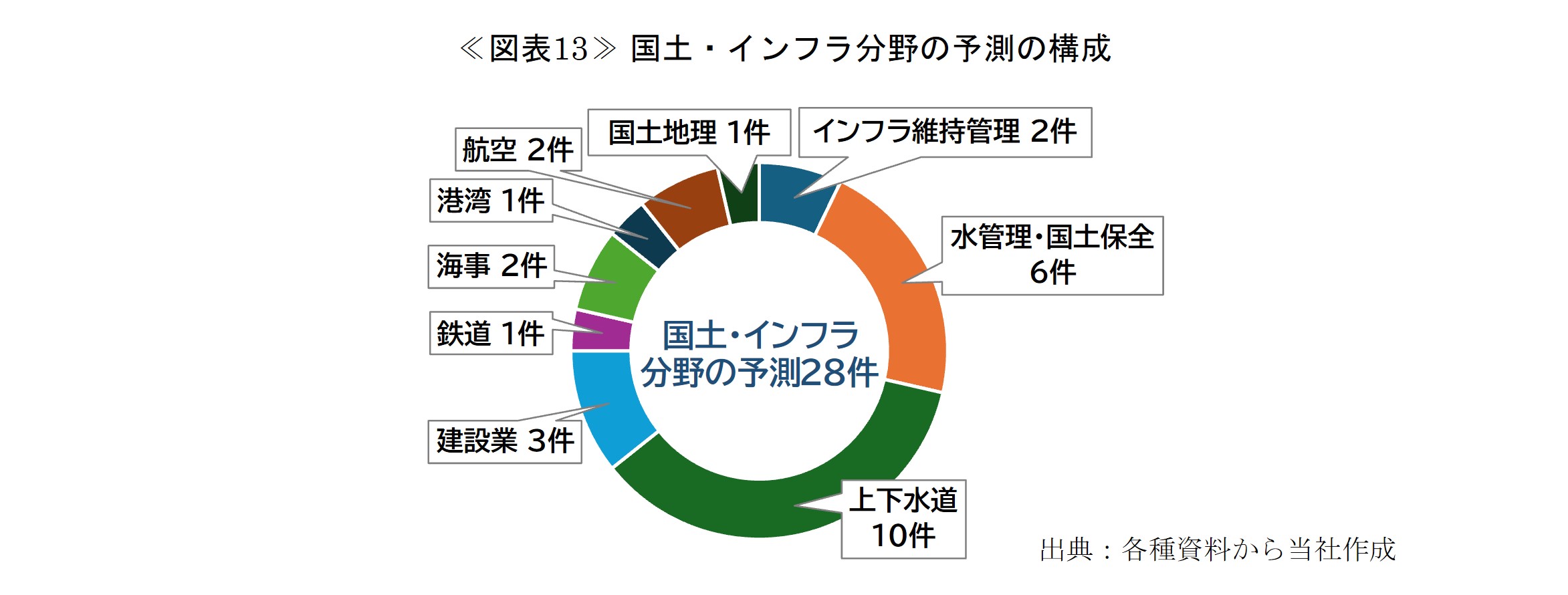

この分野の政府予測28件の一覧を≪図表12≫に示す。

全体を概観すると≪図表13≫、特定の分野に予測が集中しているわけではなく、各分野でまんべんなく予測が実施されている。

これらの予測を、国土・インフラの「維持管理・更新」と「開発・強化」に大別すると、大半が前者に区分され、後者に該当するのは全体の4分の1程度にとどまる。これは、国土・インフラ政策が、かつての開発主導型から持続可能な管理を主体とする方向へ軸足を移してきたことと整合的である。

代表的な開発型施策の1つであった水資源開発計画についても、名称こそ依然として「開発計画」であるものの、内容は需要主導型の「水資源開発の促進」から、リスク管理型の「水の安定供給」へと移行しつつある18。当該計画を支える水需要予測についても同様の変化がみられ、この点について、(4)で補足する。

また、この分野の予測には、気候変動による治水、下水道、港湾などのインフラへの影響予測が含まれており(№3-5、№18、№25)、それらは環境・エネルギー分野の側面を併せもっている。特に治水や下水道などのインフラは、気候変動のために機能低下が懸念される「被害対象」である一方で、気候変動による被害を軽減する「適応策」としても期待されている。この点に関しては、治水の影響予測を例に、(4)で説明する。

(3)分析軸から見た特徴

①分析軸Ⅰ

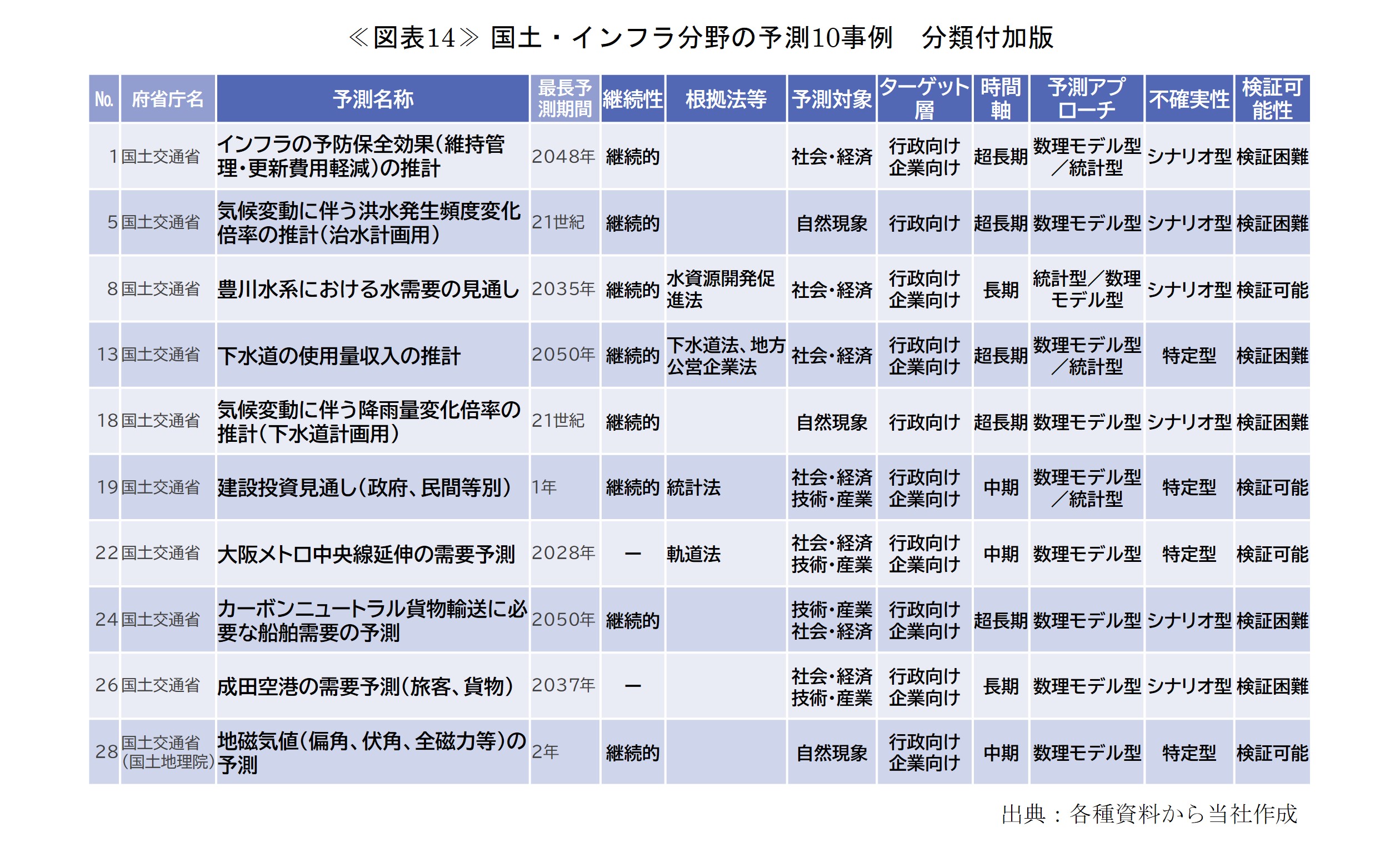

国土・インフラ分野から抽出した予測10件について、分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表14≫。

この分野の政府予測は、継続的な予測が79%、根拠法等のある予測が46%を占める(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等あり49%)(詳細は前稿参照)。根拠法は次のとおりである。

この分野の政府予測は、継続的な予測が79%、根拠法等のある予測が46%を占める(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等あり49%)(詳細は前稿参照)。根拠法は次のとおりである。

- 水資源開発促進法(№6-8)

- 地方公営企業法(№9-15)(※)

- 下水道法(№13,17)

- 統計法(№19)

- 軌道法(№22)

※№9-12の上水道に関する予測は、その実施が地方公営企業法に必ずしも明文化されているわけではないが、同法第21条に基づく料金算定での不可欠な前提データであることを踏まえて同法を根拠法とした。また、№13-15の下水道の予測では、地方公営企業法第21条に基づく料金算定の規定のほか、下水道法第20条が定める「料金徴収の制度」を料金算定面から実質的に支える前提データであることを踏まえて、下水道法を根拠法に加えた。

②分析軸Ⅱ

中期の予測が全体の約2割を占める一方で、インフラの整備や更新には極めて長い期間がかかるという特性のため、超長期(20年以上先)の予測の占める割合が全体の5割を超えており、全分野の中で最も高い。

③分析軸Ⅲ

特定型とシナリオ型の予測が均衡している。超長期の予測が多いこともあり、検証可能(予測精度の検証が可能)に分類される予測は全体の3割にとどまる。

(4)特徴的な予測事例など

①水需要の予測(№8)について~政策の方向性の変化とともに予測にも変化がみられる例~

水資源に関しては水資源開発促進法に基づき全国7水系で水資源開発基本計画が策定され、おおむね10年単位でその一部または全部が見直しされている。未だ「開発」という名称はついているものの、時代の変化とともに、水の需要増を前提としたダム建設などを含む「開発促進のための計画」から、渇水・地震・洪水などの自然災害や施設の老朽化・劣化に伴う事故などの「リスクに対応するための計画」へと見直しが進められている。このため、基本計画の基礎となる将来の水需要に関する政府予測にも大きな変化がみられる。ここでは、№8の「豊川水系における水需要の見通し」を例に、予測の変化を詳しく見ていく。

豊川水系については、令和6年に、平成18年に策定された旧計画が上述の方向性で全面的に見直され、新たな基本計画として閣議決定されている。基本計画の基礎となる水需要予測に着目すると、水道用水や工業用水の予測需要量は、旧計画のそれに比べて全般的に低い水準に見直されており、ここ20年の水需要変化(横ばい~やや減少)と整合的なものとなっている。注目すべきは、旧計画が単一値(例:毎秒4.5m3)で予測需要量を示していたのに対して、新計画では高位・低位の幅をもった推計値(例:毎秒3.1~3.7m3)に改められた点である。すなわち、不確実性の取り扱い方が「特定型」から「シナリオ型」へと移行した。水需要の将来予測であるので、旧計画でも社会情勢の動向は予測の前提として織り込まれていたが、新計画では、その不確定要素(人口、経済成長率、節水状況変化などの幅)が考慮されたシナリオとなっている。

さらに新計画では、水の供給量に関して自然災害や施設の老朽化等に伴うリスク分析が行われ、災害や事故時に伴う供給可能量の低下についても検討が為されている。その結果、幅をもって予測された水需要と、災害や事故時に低下する水の供給可能量とのバランスの議論が可能となっており、従前のような水需要に依存した議論と比べて、より現実的な計画策定が可能になっているようにみえる(※)。

※豊川水系では設楽ダム建設が計画に位置付けられている。新計画での水需要量は旧計画に比べ低い水準となったが、すでに工事中ということもあり、ダムの諸元は変更されていない。また、渇水や水道施設の事故等による水の供給不安定化リスクを考慮すると、リスク対応時にダムが担う役割が大きくなる(ダムの必要性の根拠となる)側面もある。このため、計画が真に現実的なものになるかは、考慮すべきリスク(災害や事故の頻度・規模)の決め方という、水需要予測以外の部分にも左右されることになる。

このように、水需要に関する政府予測は、ダムや取水堰等の開発を支えるというかつての役割を終え、長期の経済予測などと同様に、将来の不確実性を考慮したシナリオ型の予測へと変化している。

②気候変動によるインフラへの影響に関する予測~治水に関する影響予測からみた課題~

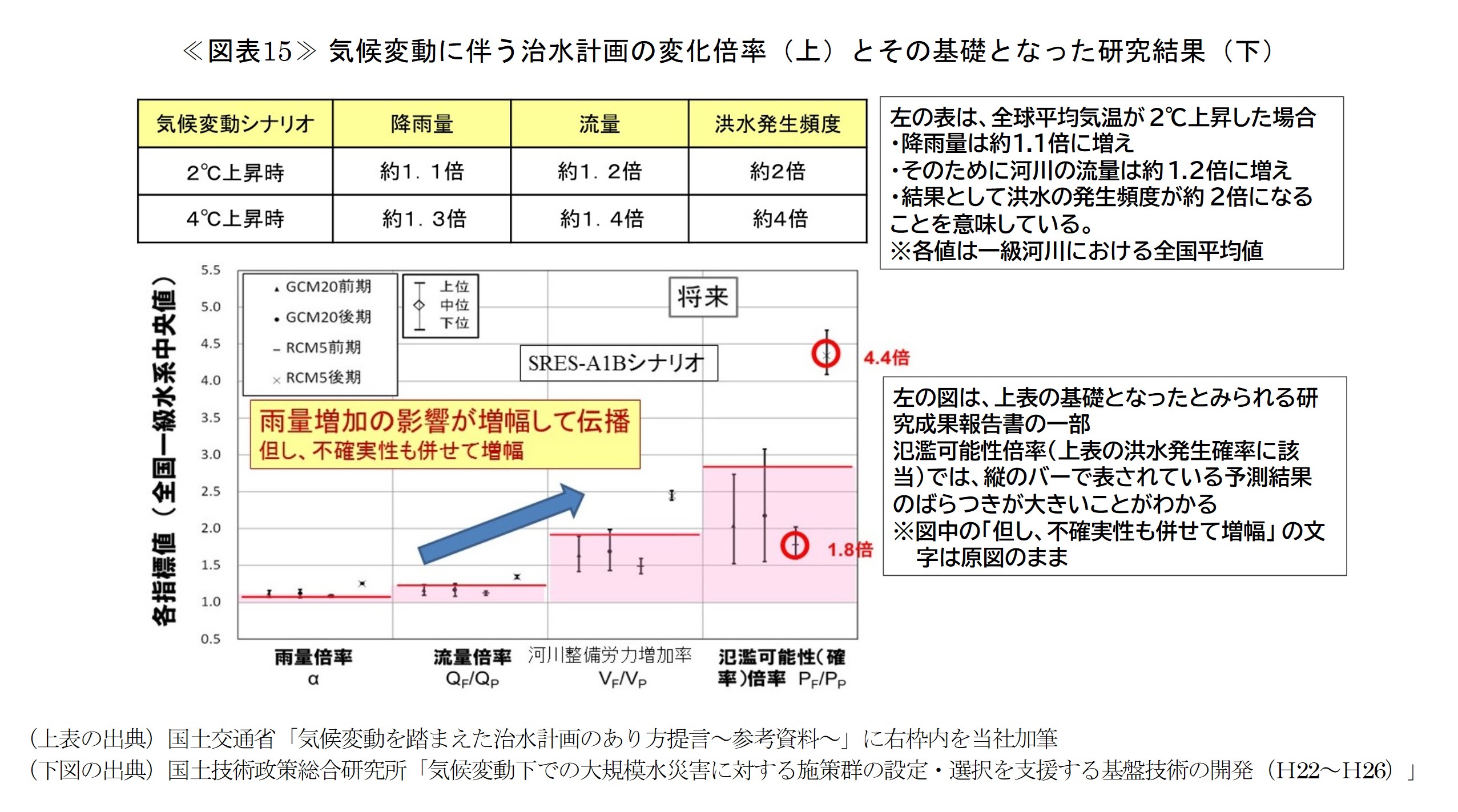

インフラについては、気候変動に伴う降雨強度の増加や海面水位の上昇などによる将来的な機能低下が指摘されてきた。その対応に向けて、治水(№3-5)、下水道(№18)、港湾(№25)などの分野で、インフラへの影響予測が実施されている。このうち、令和3年改訂の国土交通省「気候変動を踏まえた治水計画のあり方」提言で活用された治水関連の政府予測(№3-5)を取り上げ、特に結果の表現の仕方に着目して考察する。

この政府予測の特徴は、予測結果が将来の不確実性を感じさせないほどシンプルに示されている点である≪図表15・上≫。この表は、全球平均気温が産業革命以前に比べて2℃上昇(2020年時点の上昇幅は1.1℃)した場合、降雨量は約1.1倍に増え、その結果として河川の流量は約1.2倍、洪水の発生頻度は約2倍に増加することを示している。簡潔でわかりやすく、現状のリスクに変化倍率を乗じることで、気候変動に伴うリスク変化を直感的に推定できるため、行政や企業の防災担当者にとって使いやすいものとなっている。

ここでの変化倍率とは、20世紀末の値(過去実験の計算値)と21世紀末時点の値(将来実験の予測値)の比較である。気候が20世紀末から変化しないシナリオ下での降雨予測と、産業革命前に比べて2℃または4℃上昇するシナリオ下での降雨予測の差分を用いて算出された結果であるため、シナリオ型の予測に分類される。

しかし、この予測結果には次のとおり注意すべき点が多く、この数字が独り歩きすることは好ましくない。

- 変化倍率は超長期の予測結果であり、大きな不確実性が含まれること

- 提示された降雨は、数年~10年に一度という頻度で発生するものではなく、100年や200年に1回程度といった極端な降水現象であること

- 提示された値は一級河川(大きな河川)の全国平均値であり、中小河川への適用は推奨されないこと

- 降雨量の変化倍率が全国的に同程度であっても、洪水氾濫が頻繁に発生する河川とそうでない河川があるように、流量や洪水発生頻度には大きなばらつきがあること

当該予測の掲載資料19には、降雨量予測の詳細な検討過程が示されている。具体的には、次項(環境・エネルギー分野)の予測リストに含まれる解析用データセット(図表16-1の№10)の一部が活用され、全国を15地域に分割した上で地域別の予測が行われ、結果には不確実性が付与されていることが確認できる。

ここで気になるのは、不確実性が付された大量の予測結果が、最終的に「約1.1倍」と表現されている点である。この「約」には、元の予測がもつ不確実性と全国平均前の地域的なばらつきの両方が内包されていが、それらがどの程度存在しているのかは資料を精査しないとわからない。超長期の予測であるにもかかわらず、外見上は特定型の予測であるかのように見え、予測に含まれる不確実性はユーザーに伝わりにくい。

さらに課題があると考えられるのが、流量や洪水発生頻度の予測である。これらは、上述のとおり河川流域の大きさや地形・地質、河道の形状など個々の河川の特性に依存するため、予測結果のばらつきが降雨量以上に大きくなることが予想される。ところが、当該資料ではこれらが導出された過程が明記されていない。そこで、当該予測の数年前に作成された国土技術政策研究所の研究報告書20をみると≪図表15・下≫、特に洪水発生頻度に関して、大きなばらつきが存在することが確認できる。

このことは、河川流量や洪水発生の気候変動影響を検討する際には、個々の河川や地域特性を踏まえたきめ細かな分析が必要になる可能性を示している。現状のハザード・リスクに一定の係数を掛けて気候変動後の変化を推定するという方法は、企業のリスク管理や情報開示においては一定の妥当性がある。しかし、自治体などが中長期的な防災・適応方策を検討する際には、河川ごとの特性を踏まえた分析が必要であり、固定的な変化倍率を想定した対応には限界がある。ミスリードを避けるためにも、流量や洪水発生頻度については、結果に不確実性の大きさを付与するといった工夫が必要であったように思われる。

政府予測にはわかりやすさやインパクトが重視されることも事実だが、同時に正確性も欠かせない。両者のバランスをどのように確保するかが、政府予測における重要な課題の1つであろう。

5.どのような予測があるか-その5:環境・エネルギー分野

(1)当該分野の政府予測の特徴(小括)

環境・エネルギー分野の政策は、持続可能な社会の実現や脱炭素、資源循環など、地域レベルから地球規模に至る広範な課題に対応するものであり、防災・危機管理分野と並んで予防原則が重視される分野である。

この分野の政府予測は、温室効果ガス排出量やエネルギー需給構造の将来予測などを通じて、政策目標の実現可能性を検証する基盤として活用され、政策を先導的に支える役割を果たしている。また、技術革新や産業構造の転換と深く関係しており、経済・産業分野や国土・インフラ分野の政府予測とも連動している。

特徴として、予測対象の3分類(社会・経済、技術・産業、自然現象)の構成比率が全政策分野の中で最も均等に近く、社会・技術・自然のいずれにもまたがる予測が多い点が挙げられる。さらに、不確実性の大きな長期~超長期を扱うシナリオ型の予測が多く、数理モデル型の予測アプローチが主流である点も、この分野の特徴となっている。

(2)予測の一覧と構成

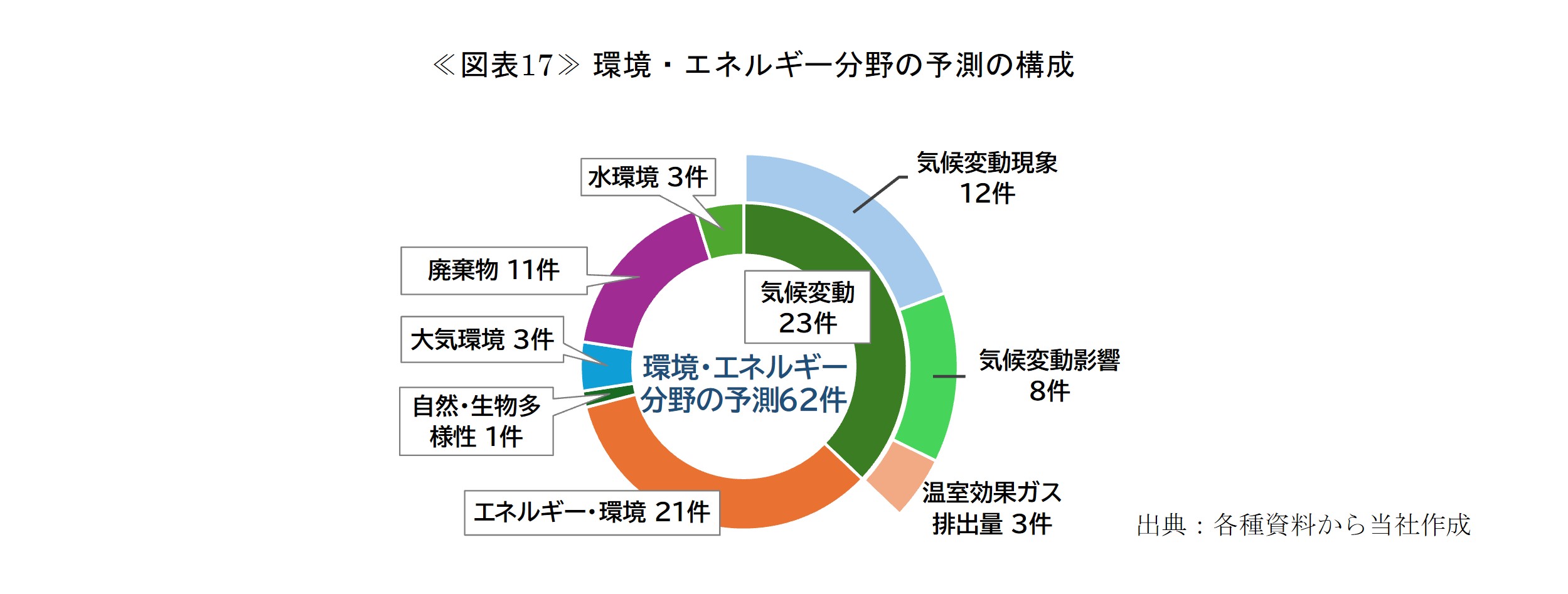

この分野の政府予測62件の一覧を≪図表16-1、図表16-2≫に示す。

全体の構成を概観すると≪図表17≫、気候変動に関する予測が23件で最も多く、エネルギー・環境に関する予測21件と合わせると全体の7割を占めている。これに次いで、廃棄物に関する予測11件、大気環境に関する予測と水環境に関する予測がそれぞれ3件、自然・生物多様性に関する予測が1件となっている。

かつて環境政策の中軸を成した大気汚染や水質汚濁の分野では、科学的予測が排出規制を長く支えてきた実績がある。予測と政策の連動性という点で代表的な政府予測であり、本稿では、例として№48の「常時監視測定局、道路沿道におけるNO2及びSPM濃度予測」を取り上げ、その概要を(4)にて紹介する。

さらに、この分野の予測の主流である気候変動に関する予測23件の内訳をみると、気候変動現象に関する予測が12件、気候変動影響予測が8件、温室効果ガス排出量に関する予測が3件となっている。これらの中には、従来のように将来の気温・降水・降雪・台風など多様な気象現象を総合的に扱い、その時間的推移を予測する、いわば「フォワードルッキング型(時系列型)」の予測に加えて、過去に実際に発生した台風を題材にし、その台風が気候変動下で発生した場合の変化を予測する「イベントベース型」の予測(№22-23)も含まれている。後者は気候変動に関する新たなタイプの予測であり、その概要を(4)で紹介する。

なお、食料・農林水産業分野の場合と同じく、この分野でも「予測1件」の粒度を揃えることが難しかった。予測粒度の観点から整理すると、今回作成した政府予測リストには次の4つのタイプが含まれている。

【派生型の予測】№11-13の温室効果ガス排出・吸収量の予測のように、ガス別・分野別に推計された共通の予測結果から派生的に作成されたもの

【統合型の予測】№14-21の気候変動影響予測のように、生物種別や品目別の予測結果を「自然生態系」や「農林水産業」などの単位で統合したもの。なお、予測リストでは、粒度を気候変動影響評価報告書21の章立てに整合させた。

【データセット型の予測】№10の国内で作成された各種気候変動予測(解析用データセット)や、№21の気候変動影響に関する各種将来予測のデータベースなど(※)

※前者は、研究者や企業向けの解析用予測データであり、文部科学省と気象庁が共同整備したもの。後者は、行政・企業・生活者向けの主として参照用の予測データベースであり、環境省が公開を主導しているもの。

【その他の予測】上記のいずれにも分類されないもの

(3)分析軸から見た特徴

①分析軸Ⅰ

環境・エネルギー分野から抽出した予測10件について、分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表18≫。継続的な予測が84%、根拠法等のある予測が53%を占める(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等あり49%)(詳細は前稿参照)。根拠法は次のとおりである。

- 地球温暖化対策の推進に関する法律(№11-13, 49-57)

- 気候変動適応法(№14-20)

- エネルギー政策基本法(№24-36)(※)

- 循環型社会形成推進基本法(№59)

※№24-26は第7次エネルギー基本計画の検討過程で、№27-36は第6次エネルギー基本計画の検討過程でそれぞれ実施されたものである。いずれも、予測の制度的な背景や目的は同一のスキームによるものだが、予測の方法や内容に相違する部分がみられるため、別々の予測として整理した。

②分析軸Ⅱ

予測対象の3分類(社会・経済、技術・産業、自然現象)にまたがる予測が多く、数理モデル型の予測アプローチが中心となっている。多くが長期~超長期の予測で占められ、時間軸の重心が6つの政策分野の中で最も長期側に位置する(遠い将来の予測が中心となっている)。

③分析軸Ⅲ

長期の予測が中心であるためシナリオ型の予測が優勢である。また、自然現象を対象にした予測が多いこため、確率型の予測も他分野に比べて多い。

(4)特徴的な予測事例など

①大気汚染物質の排出に関する予測(№48)について~規制措置を支える科学的な予測の例~

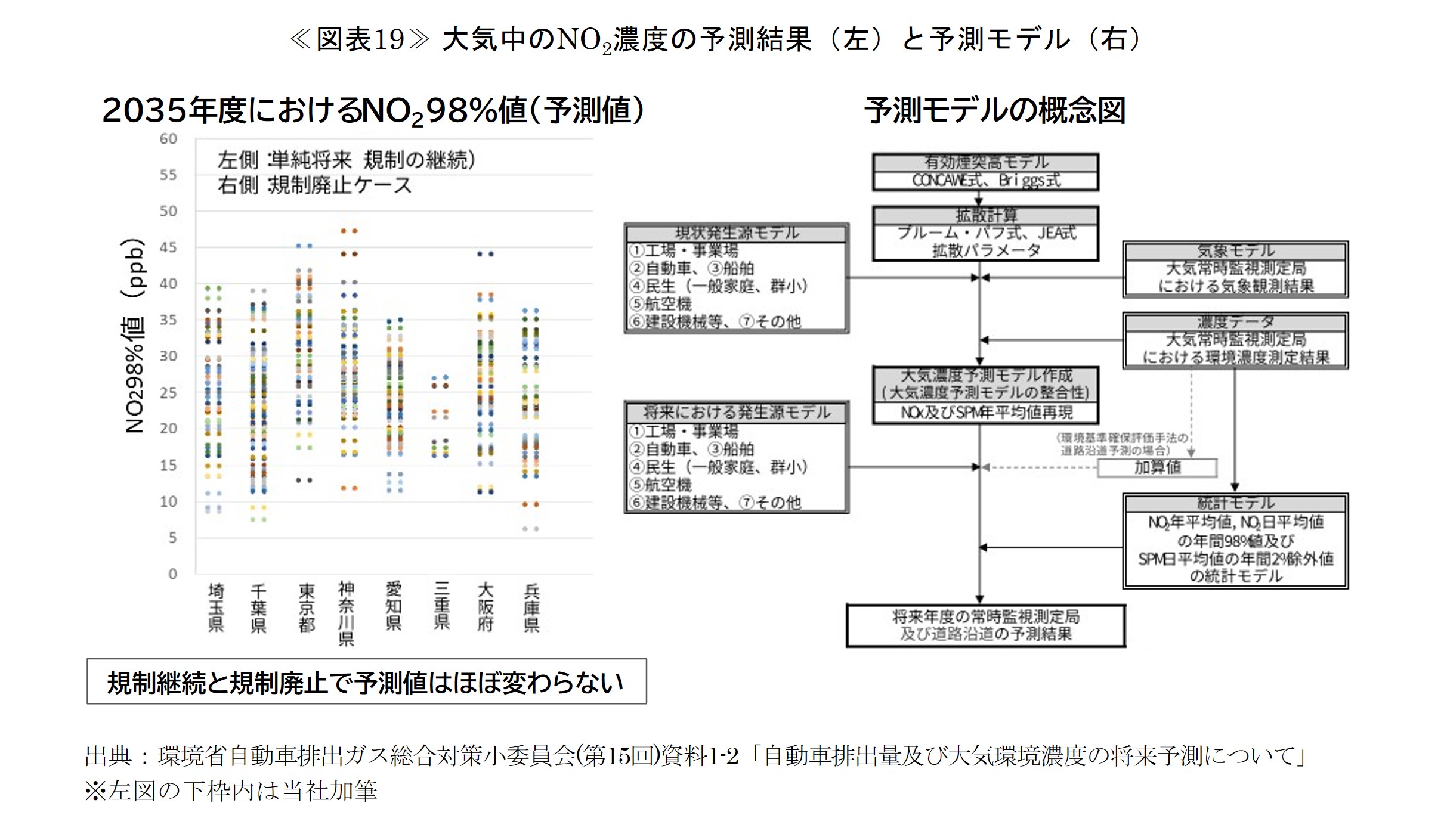

大気環境の濃度予測は、環境規制の導入や効果の評価に欠かせないツールであり、№48の「常時監視測定局、道路沿道におけるNO2及びSPM濃度予測」もその1つである。環境規制の強化・維持のための予測というイメージがあるが、この場合は、自動車NOx・PM法に基づく規制を廃止した場合の環境基準への影響を予測し、規制廃止という方向性に問題がないかを、科学的なアプローチから確認することが目的であった。

このため、規制を継続した場合と廃止した場合の各シナリオで予測が行われ≪図表19・左≫、規制を廃止した場合でも、将来(2035年時点)の大気中NO2濃度に大きな影響は生じないとの結果が得られている(※)。予測手法には複数のモデルを連結させた数理モデル主体のアプローチが採られている≪図表19・右≫。

なお、この予測はシナリオ型だが、シナリオが規制のあり/なしのため、現実とシナリオの対応関係が追跡できる。このため、検証可能性については「検証可能」と分類した(詳しくは前稿3(3)②を参照)。

※最終的な規制のあり方については、「さまざま観点から、引き続き現行規制を継続しつつ、5年後を目途に制度の在り方について改めて検討」されることとなっている22。

②気候変動に関する新しいタイプの政府予測について~過去のリアルな台風災害を題材とした予測~

環境省は令和5年7月に「勢力を増す台風~我々はどのようなリスクに直面しているのか~2023」と題したパンフレットを作成し、その中で、№22の「令和元年東日本台風」に関する予測と、№23の「平成30年台風21号」に関する予測を紹介している。これらは、甚大な被害をもたらした過去の台風が、気候変動の一層進行した未来の世界でもし発生したら、どれだけ風雨や高潮が強まるかを推計したものである。この推計には「疑似温暖化実験」という手法が使われるため、ここでは「疑似温暖化予測」と呼ぶ(※)。

※本年10月に、平成30年7月豪雨を題材にした新たな疑似温暖化予測の結果が、パンフレット「深刻化する豪雨~我々はどのようなリスクに直面しているのか~2025」とともに環境省から公表されている。

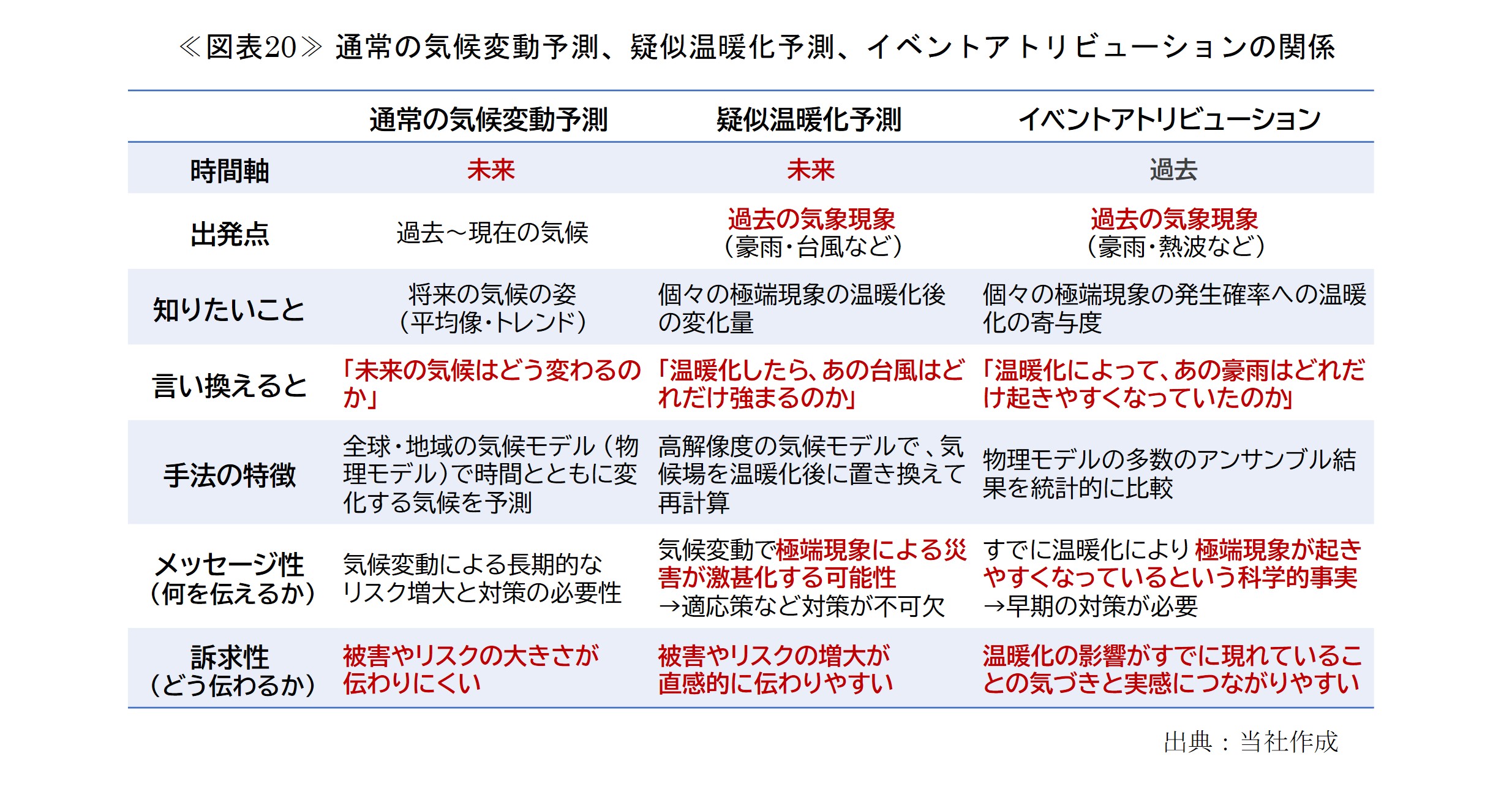

通常の気候変動予測では、将来の気温や降雨、台風、海面水位など、気候全般の長期的な時系列変化(トレンド)が推計され、それらは未来の平均的な姿を示すことが多い。一方の疑似温暖化予測では、過去に実際に発生した台風を計算機上に再現し、計算機上の台風をとりまく大気や海面の状態を、将来の温暖化後の状態に置き換えることで、当該台風に伴う風雨や潮位などの気候変動による影響を推計する。

いずれも未来を扱う点では共通するが、得られる結果の訴求性は異なる。通常の気候変動予測は「気候がどのように変化するか」を示し、そこから被害やリスクの大きさを直接読み取ることは難しいため、気候変動影響予測(影響評価)が欠かせない。これに対して、疑似温暖化予測は「台風がどれだけ強まるかという気象災害の変化」を示すため、過去の被害と比較して「被害がどれくらい激甚化するか」を直感的に理解しやすい。したがって、緩和策や適応策の重要性の喚起という点では、通常の予測以上のメッセージ性をもつ。

また、近年は「イベントアトリビューション」という推計手法も注目されている。これは、過去に実際に発生した豪雨や熱波について、それまでの人為的な温暖化がそれらの発生確率をどれだけ変化させたか(寄与度)を定量的に評価するものである。過去の事象の推計であるため、本稿での「予測」には該当しないが、現実に発生した極端な気象現象を推計の出発点にする点(イベントベース)と、温暖化の有無による違いに着目するという点で、疑似温暖化予測と共通する。

これら3つの手法の共通点と相違点を概念整理した≪図表20≫。今後の政策推進では、通常の気候変動予測だけでなく、疑似温暖化予測やイベントアトリビューションの活用場面が増えることが見込まれる。ただし、疑似温暖化予測、イベントアトリビューションとも手法的な課題が指摘されており、学術的には推計手法の改良が進められている。政策決定者においても、これらの予測・推計がもつ高いメッセージ性を持続的に活かせるよう、安易な利用を避け、目的に応じて適切に使い分けることが引き続き求められる。

6.どのような予測があるか-その6:防災・危機管理分野

(1)当該分野の政府予測の特徴(小括)

防災・危機管理分野の政策は、自然災害や原子力災害などの脅威から国民の生命・財産を守るという重大な役割を担っている。

この分野の政府予測は、災害に関する情報提供や警報、災害リスク評価、被害想定などを通じて、防災・減災のための事前・事後対策を支えている。また、気象・地震・火山などの自然現象の予測は、国土・インフラ分野や食料・農林水産業分野の政策に直接的な影響を及ぼしている。さらに、防災・危機管理分野では短期的な気象現象の予測を中心に扱い、環境・エネルギー分野では長期的な気候変化の予測を中心に扱うという点で、両者は補完的な関係にある。

この分野には、他の政策分野にはみられない特徴がある。特に、行政機関の現場業務として日常的に実施されている予測(いわゆる現業としての予測)が多く、生活者をターゲットに含む予測の比率が他分野に比べ際立って高い。また、政府予測の多くが長期の予測であるのに対して、超短期~短期の予測が中心である点も大きな特徴である。数理モデル型の予測アプローチが中心であり、特定型の予測が優勢である一方で、確率型の予測もみられる。さらに、全体の7割超が検証可能に分類される点も、この分野の特徴である。

(2)予測の一覧と構成

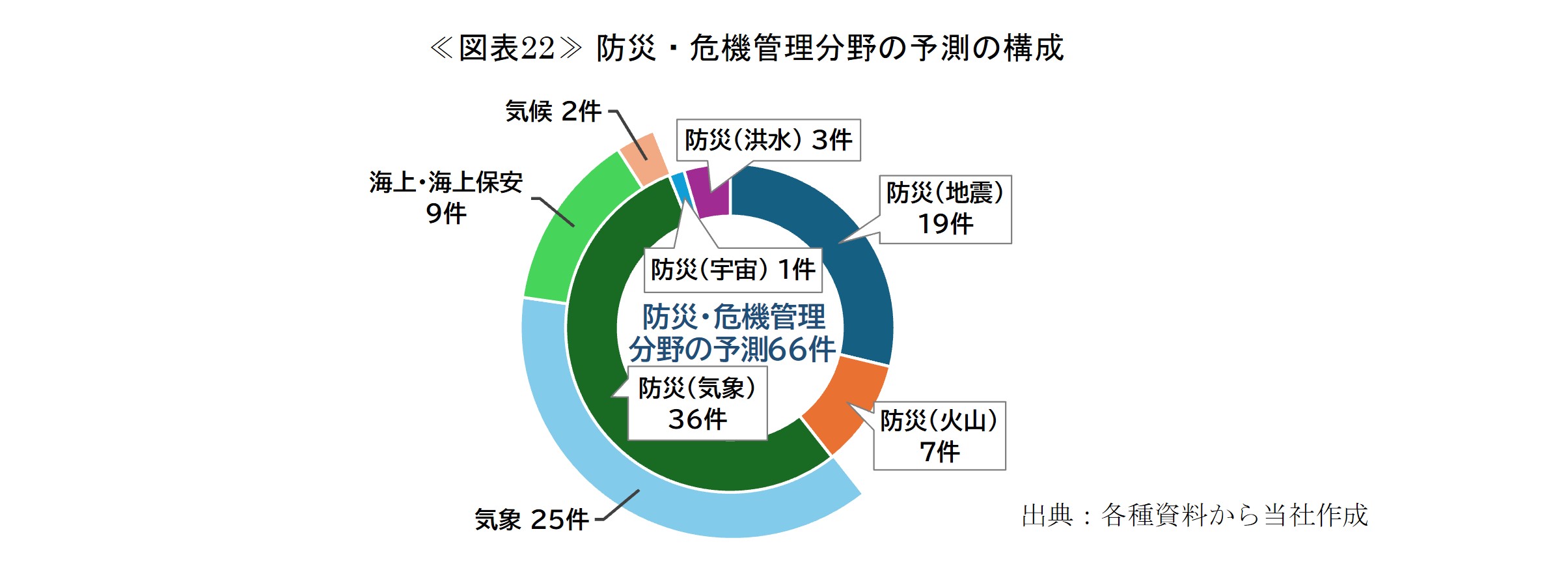

この分野の政府予測66件の一覧を≪図表21-1、図表21-2≫に示す。

全体の構成を概観すると≪図表22≫、気象に関する予測が36件で最も多く、次いで地震に関する予測が19件、火山に関する予測が7件、洪水に関する予測が3件、宇宙に関する予測が1件となっている。

さらに、予測件数が最も多い気象に関する予測36件の内訳をみると、気象(※)に関する予測が25件で、海上の現象に特化した海上・海上保安に関する予測が9件、気候(※)に関する予測が2件となっている。

※「気象」と「気候」に明確な線引きはない。おおむね1か月以内の現象を「気象」、それより長期の現象を「気候」とする場合が多い。本稿では、広範な政策分野を扱うために、3日先までの予測を超短期、1か月先までを短期と区分している。気象庁では、数日程度先までを短期、数週間程度先までを中期、1か月以上先を長期と区分する場合が多い。

また、前々稿で触れたとおり、地震に関する予測の軸足は、1995年の阪神・淡路大震災を境に直前予知から長期評価等へ移行した。予測リストの地震に関する予測19件をみても、海溝型地震や活断層等についての長期評価や地震動の予測が多いことがわかる。しかしながら、長期評価のアウトプットである「30年以内の地震発生確率」などの確率的な予測結果は、専門家以外には理解が難しく、政府のメッセージが伝わりにくいことが従来から指摘されてきた。さらに、東日本大震災や能登半島沖地震の発生を経て、現状の長期評価やこれを元にした地震動予測のあり方を再考する動きもみられる。このような長期評価をめぐる状況については次稿(予測はどれだけ当たるか、信頼できるか)で取り上げる予定である。

この分野の政府予測の中で特に目を引くのが、宇宙に関する予測(№63の「宇宙天気予報」)だと思われる。これについては特徴的な予測事例として、(4)にて概要を紹介する。

なお、今回リストアップした予測はすべて「自然災害」に関する予測であり、原子力災害などのいわゆる「事故災害」に関する政府予測は抽出されなかった。したがって、2011年の福島第一原子力発電所の事故に伴い議論を呼んだ「緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)」による予測は、今回の「政府予測」に含まれていない。当該事故の発生前は、SPEEDIによる科学的な予測が住民避難の判断材料として制度的に組み込まれていたが、事故後は住民避難の判断材料から切り離されている。社会・医療・福祉分野で前述した感染症流行予測の場合と同様に、予測の信頼性や有用性に対する評価が学術側と政府側で必ずしも一致していない事例の1つだといえる。この点についても、(4)で後述する。

(3)分析軸から見た特徴

①分析軸Ⅰ

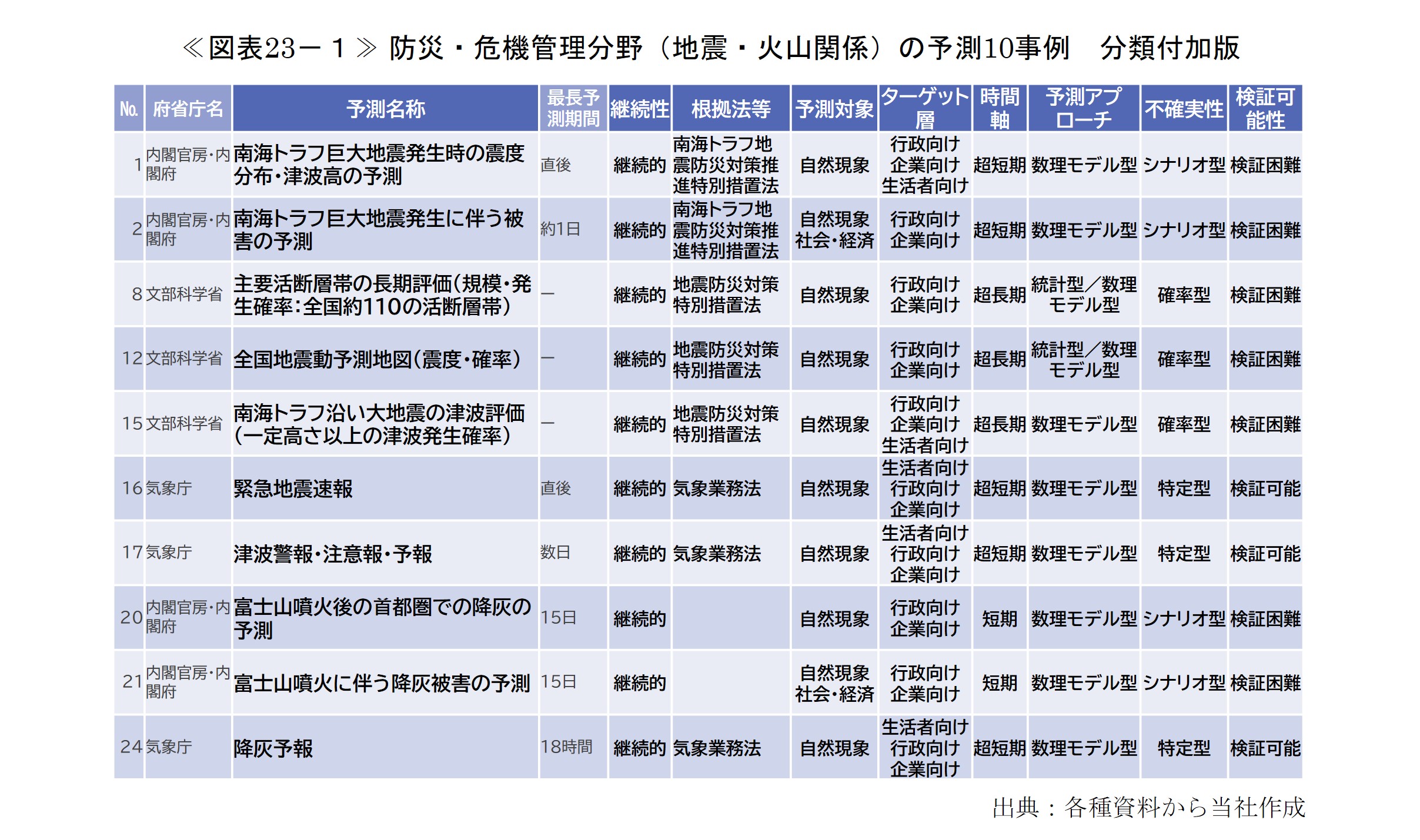

はじめに、地震・火山関連から抽出した予測10件の分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表23-1≫。

次に、気象・宇宙・洪水関連から抽出した予測10件の分析軸に基づく分類結果を例示する≪図表23-2≫。

この分野の予測はすべて継続的な予測となっており、根拠法等のある予測が91%を占め、他の分野に比べて際立って高い(全分野の平均は、継続的な予測が87%、根拠法等あり49%)(詳細は前稿参照)。

根拠法等は次のとおりである。

- 南海トラフ地震防災対策推進特別措置法(№1-4)

- 日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(№5-6)

- 地震防災対策特別措置法(№7-15)

- 気象業務法(№16-19, 22-59, 64)

- 気候変動適応法(№32)

- 閣議決定「宇宙基本計画」(№63)

- 水防法(№64-66)

気象業務法や水防法に基づく数多くの予測は、統計法に基づく予測と同様に、行政機関における日常的な予測業務(いわゆる現業)として実施されており、この点は他の政策分野にみられない特徴である(※)。

※一般的な政府予測は、府省庁内部の試験研究機関(例:厚生労働省の国立社会保障・人口問題研究所)や所管独立行政法人(例:環境省が所管する国立研究開発法人国立環境研究所)で実施されるケース、または民間のコンサルティング企業等への委託事業として実施されるケースが多い。

②分析軸Ⅱ

自然現象の予測が全体の93%を占め、生活者向けの比率が他分野よりも高い。また、超短期~短期の予測が中心であり、予測アプローチでは数理モデル型が全体の8割を超えるなど、全分野の中で最も高い。

③分析軸Ⅲ

特定型の予測が優勢で、確率型の占める割合が全分野で最も高く、シナリオ型の予測の占める割合が全分野の中で最も低い。№1と№15の予測には南海トラフ沿いの地震による津波高の予測が含まれているが、前者がシナリオ型の予測であるのに対して、後者は確率型に分類される。これらは、地震に関する予測の課題ともいえる「正確性」と「訴求性」の両立の難しさが見てとれる事例であるため、(4)にて補足する。

予測の検証可能性に関しては、予測の多くが短期的であり、シナリオ型の予測が少ないため、全体の7割超が検証可能(予測精度の検証が可能)に分類される。その中でも気象予報は、最も詳細かつ頻繁に予測精度の検証が実施されている政府予測の代表例である。気象に関する予測については、次稿(予測はどれだけ当たるか、信頼できるか)にて詳細を整理する。

(4)特徴的な予測事例など

①宇宙天気予報(№63)について~研究段階の予測から政府予測に移行した例~

№63の「宇宙天気予報」は、宇宙天気現象(電離圏や磁気圏、太陽活動の諸現象)に関する観測、予報、警報、通報のことであり、総務省所管の独立行政法人である国立研究開発法人情報通信研究機構が、24時間365日の有人体制で運用している。これにより、宇宙天気現象に関する情報が、地球への影響予測を含めた予報として、毎日定時の日報と不定期の臨時速報の形で発表されている。

同様の情報配信は1990年代から継続的に行われてきたが、令和2年閣議決定の「宇宙基本計画」で、「宇宙天気予報システムの高精度化等を進める」ことが政府の目標となり、体制の強化が図られた経緯がある。

太陽フレアなどの太陽活動に伴う地球への影響は、主にX線、高エネルギー粒子、太陽風の擾乱によって地球に伝搬する。それぞれの到達時間は、8分、30分~2日、2~3日程度を要するため、X線による即時的な影響を除けば、太陽活動の常時観測結果をもとに、地球への影響が発生する時期と規模を事前に予測できる。また、太陽活動の解析により、X線を伴う太陽フレアなどの発生可能性を事前に見積もることもできる。

このように、宇宙天気現象による地球への影響は一定程度事前に察知できるため、宇宙天気予報を活用することにより、各分野において、次のような対策を講じること(減災)が可能になる。

- 通信障害やGPSの精度低下に備えた通信経路の切り替えやバックアップ衛星の活用

- 人工衛星の運用トラブルを防ぐための衛星の姿勢制御や、高電圧機器の一時停止によるリスク低減

- 航空機や宇宙ステーションの高緯度航路の変更、宇宙飛行士や航空機乗務員等の被ばく防護策の実施

現代社会は通信・放送・測位等の社会インフラに大きく依存しており、宇宙天気予報の果たす役割は今後さらに重要性を増すと考えられる。

②緊急時迅速放射能影響予測ネットワークシステム(SPEEDI)について~予測と政策決定者の距離の例~

SPEEDIは、原子力発電所等での事故発生時に、放射性物質の放出量や拡散経路、大気中の線量分布などを迅速に予測することを目的にして整備されたものである。2000年に施行された原子力災害特別措置法に基づく「原子力災害対策マニュアル」では、「住民避難等の防護措置を決定する際の基本情報」と位置付けられ、政府により運用されてきた。避難・屋内退避・被ばく低減といった防護措置への活用が想定されていたが、2011年の福島第一原子力発電所事故では、避難計画の策定などにSPEEDIの結果は活用されなかった。その後、原子力規制委員会(以下「規制委」という)での検証を経て、SPEEDIの利用に否定的な政府方針が決定されているものの、その活用の是非をめぐる政府内外からの意見は収束しないまま、現在に至っている。

<事故後の主要な経過>

- 2014年:規制委が「SPEEDIの運用について」を決定

緊急時における避難や一時移転等の防護措置の判断にあたって、SPEEDIによる計算結果は使用しない」とし、その理由として「事故の教訓として(中略)SPEEDIによる計算結果に基づいて防護措置の判断を行うことは被ばくのリスクを高めかねない」ことを挙げた。

- 2016年:規制委が「原子力災害発生時の防護措置の考え方」を決定

「予測に基づき方向を示唆して避難することの弊害」として、「原子力災害発生時において、プルームの放出時期を事前に予測することは不可能である(中略)そこから得られた拡散計算の結果に信頼性はない」と断定した。

- 2016年:原子力関係閣僚会議が「原子力災害対策充実に向けた考え方~福島の教訓を踏まえ全国知事会の提言に応える~」を決定

規制委の方針と異なり、「国は、自治体が、原子力災害時において(中略)自らの判断と責任により大気中放射性物質の拡散計算を参考情報として活用することは妨げない」とした。

- 2023年:日本学術会議が「より強靭な原子力災害対策に向けたアカデミアからの提案 ― 放射性物質拡散予測の積極的な利活用を推進すべき時期に来たと考えます」を公表

「放射性物質の拡散に対して国民の安全を確保するための防護策は、モニタリングデータだけでなく数値シミュレーションによる予測から得られる科学的な情報と知見を最大限に活用して策定することが強く望まれる」とし、「原子力規制委員会は科学者・専門家の能力を最大限に活用することが望まれる」と提言した。

以上のとおり、SPEEDIをめぐっては、学術側からの評価の高さと政策決定者側の慎重な姿勢という乖離した状態が10年以上続いている。規制委の決定した方針は、事故直後の情報の不確実性や技術的課題という経験を踏まえたものであるから、この決定を安易に批判することはできない。しかし一方で、科学的な予測結果を政策判断にどのように活用できるかという前向きな議論が十分に為されていないようにもみえる。

このようなSPEEDIをめぐる状況は、前述のCOVID-19感染症流行予測のケースと次のような共通点がある。

- 科学的予測の政策判断への活用が期待されたものの、必要とされた局面で十分に活かされなかったこと

- その結果、予測に対する否定的な印象やメッセージが残り、その後の政策決定者に引き継がれたこと

- 科学的な予測と政策決定者との距離が縮まらないまま推移しているようにみえること

- 今後再び同様の局面となったときには、同様の混乱が起こり得ること

いずれのケースも、科学的な予測が政策決定に貢献する可能性が高い分野であるにもかかわらず、肝心の局面を境に、政策決定者側の予測への期待と信頼が前進するどころか、むしろ後退してしまうという構図が繰り返されている。

こうした負の循環が日本における政府予測の特徴とならないよう、将来に向けた議論が継続されることを期待したい(※)。いずれにせよ、日本における政府予測の現在地を示す象徴的な事例だといえる。

※例示した2ケースはいずれも、人命に直結する政策判断に関わるものであり、その判断に課せられた社会的責務の重さを鑑みれば、政策決定者側の予測に対する慎重な姿勢自体が問題視されるわけではない。

③津波高に関する2つの予測について~不確実性が極めて大きい自然現象の予測が抱える課題の例~

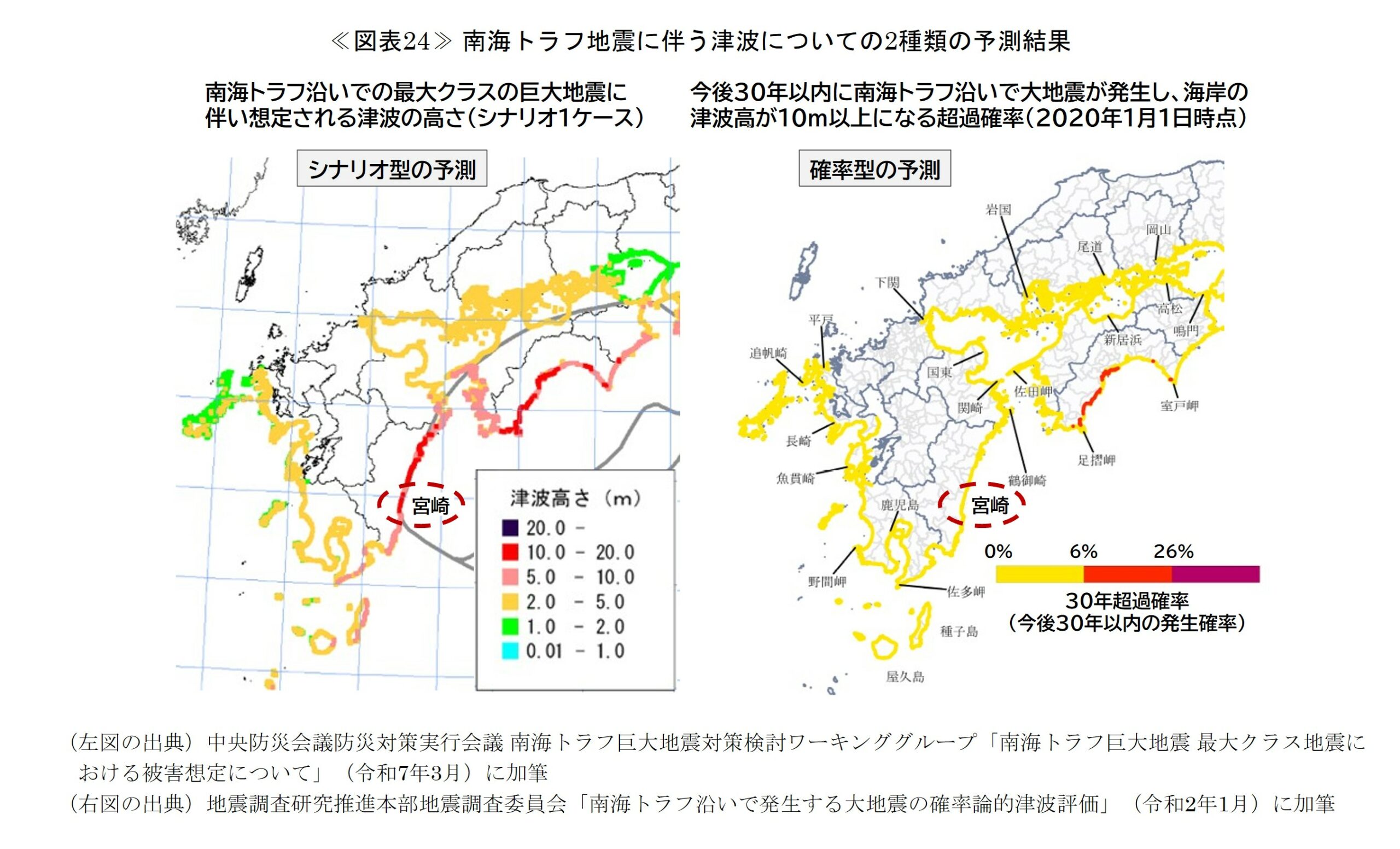

№1の予測は令和7年に公表され、№15の予測は令和2年に公表されたものであり、いずれも南海トラフ沿いでの発生が懸念される地震に伴う津波高の予測を含んでいる。前者は、想定される地震の中でも最大規模に相当する巨大地震に関する予測であり、後者は、さまざまな震源域や規模の大地震の発生確率を考慮した予測であるという点で、そもそもの目的には違いがある(前者は避難体制の検討や施設の設計で考慮すべき上限の目安を示し、後者は対策の優先度やリスクテイクの検討材料を提供する)。

両者の違いはそれ以外にもあるが、最も重要なのが予測結果の表現である。前者では、巨大地震の想定ケースごとに最大津波高(例:10m)が示されているが、後者では、一定の高さ以上の津波が発生する確率(例:今後30年以内に大地震が発生し、津波高が10m以上になる超過確率は10%)が示されている≪図表24≫(※)。

※不確実性の扱い方については、前者はシナリオ型の予測で、各シナリオに対して特定の値が提示されるのに対して、後者は確率型の予測となっている。

どちらの予測も多数の前提条件を含むことから単純に優劣はつけられないが、地震という極めて不確実性が大きい現象の予測としては、後者の方が科学的な表現としてふさわしいという見方もできる。しかし一方で、宮崎市における津波高を例に各予測結果を比較してみると、前者では想定シナリオの1つとして最大津波高が10~20mという極めて大きな津波が想定される地域に区分されるのに対して、後者では今後30年以内に津波高が10m以上となる超過確率が0~6%とされ、比較的発生確率の低い地域に区分されている。

南海トラフ沿いのさまざま地震発生パターンとそれらの発生確率を把握している専門家であれば話は別だが、それ以外の大多数の者にとって、これら2つの結果の関係性を正確に理解するのは容易でない。これらの結果を、それぞれの目的に切り分けて防災活動へ適切に活用するといったことも難しいと考えられる。

この事例は、予測のアウトプットにおいて、「科学的な正確性」と「一般への訴求性」を同時に満たすことの難しさ示すものであり、社会的影響が大きい一方で不確実性も大きい現象の予測に共通する課題である。

7.本稿の総括

本稿では、令和以降に公表された政府予測を政策分野別に整理し、政策への接続性や予測の特徴を具体的な事例とともに分析した。その結果、政府予測の主要なターゲットは行政であり、各分野において多くの予測が政策の継続性と必要な見直しを支えていることを確認した。政府予測は、将来の見通しを提示する「情報提供サービス」と、政策形成や制度運用を支える基盤的な「情報インフラ」という2つの側面をもち、本稿では、後者としての役割の大きさとその多様性を示すことで、政府予測の現在地を明らかにした。

社会・医療・福祉分野では、年金財政検証のように制度と密接に結び付いた予測が政策の持続性を支え、食料・農林水産分野では、砂糖やでん粉など、多層的な政策目的をもつ制度の安定を支える予測が機能している。国土・インフラ分野では、水需要予測にみられる社会情勢の変化や気候変動を踏まえたインフラ整備の方向性など、将来の不確実性を考慮した管理への移行が進み、予測の位置づけや手法にも変化がみられる。環境・エネルギーや防災・危機管理分野でも、科学的知見に基づく予測が政策判断を支え、将来世代の暮らしの安全を左右する状況にある。

以上から、政府予測を政策に円滑に接続するための要件・条件は、おおむね次のように整理できる。

- 法的な裏付けをはじめ、予測が制度面で明確に位置付けられていること

- 予測が継続的に実施され、事後的な検証・点検(精度検証に限らず、前提条件やシナリオの妥当性検討を含む)が行われること

- 予測アプローチや不確実性の扱い方が、政策目的や意図に整合していること(精緻な予測モデルや複雑なシナリオが優れているとは限らない)

- 必要な過去データ・現状データが整備され、広域的に適用可能な予測手法が存在すること

- 政策担当者にとって、予測手法と結果が理解しやすく、目的に応じて使いやすい形で提供されること

- 予測のアウトプット(結果や不確実性の表現)が、政策担当者が伝えたいメッセージと、社会の受け止めとの間に不要な乖離を生じさせないこと

他方で、政府予測には、COVID-19感染症流行予測やSPEEDI、地震・津波の予測が示すように、科学的な予測を政策決定のプロセスにどう位置付け、社会にどのような形で提示するかという点で、依然として課題が残る。特に多くの政府予測に共通する課題として、以下の点が挙げられる。

- 予測結果に対する事後的な精度検証や妥当性の検討と、その活用による予測の改善

- 政策との接続性を確保する上で、どこまでの不確実性が許容されるかの継続的な議論(議論の回避や棚上げではなく)

- 不確実性の存在を前提に、予測を政策にどのように活用し、取り込めるかという政策決定者の姿勢

- 予測に含まれる不確実性の伝え方・受け止められ方に関する十分な検証と改善

政府予測の多くが政策を支える情報インフラであることを踏まえると、それらの質・量の向上や、政策決定者との関係性の深化は、政策の質の向上に直結する。また、政府予測は企業における経営判断にも活用されており、政府予測の構造や特徴への理解を深めることは企業経営の高度化にも寄与する。

本稿および本シリーズが、行政と企業における予測との向き合い方を再考する契機となり、VUCA時代におけるより良い判断と選択に資することとなれば幸いである。

次稿について

次稿では「予測はどれだけ当たるか、信頼できるか」と題して、気象関連の予測をはじめとした政府予測を数例取り上げ、狭義の事後検証や広義の妥当性検討に関する事例について考察する。また、本稿で整理する予定としていた政府予測の類型化など分野横断的な分析についても、次稿に含めて報告したい。

- Insight Plus「政府の予測力の現在地を探る②~どのような予測があるか 前編(全体像と経済・産業分野)~」

- Insight Plus「政府の予測力の現在地を探る①~予測とは何か、どれだけの予測が存在するか~」

- 前脚注1 図表1

- 前脚注1 図表2

- 前脚注1 図表3

- 理化学研究所「飛沫やエアロゾルの飛散の様子を可視化し有効な感染対策を提案~「富岳」による新型コロナウイルス対策その1」令和2年

- 感染可能者(S)、感染者(I)、免疫保持者(R)の関係性を微分方程式で表したもの。元々はシンプルな数理モデルだが、実際の予測では、より複雑な現象に合うように拡張されたさまざまなモデルが利用されている。

- 公益財団法人未来工学研究所「政策形成における数理モデルの利用:新型コロナウイルス感染症への対応を事例として」令和3年

- 同上

- 山口、福島編『予測がつくる社会「科学の言葉」の使われ方』東京大学出版会, 2019, 第5章感染症シミュレーションにみるモデルの生態学

- 英国のCOVID-19対応では、SIRモデルだけでなく、エージェントモデル(ABM)によるシミュレーションも活用された。

- 厚生労働省新型インフルエンザ対策推進本部「~各国の状況について~」平成22年

- 前脚注9

- 厚生労働省社会保障審議会年金部会「令和6年財政検証の経済前提について(検討結果の報告)」

- 環境研究総合推進費終了研究成果報告書「異質環境下におけるシカ・イノシシの個体数推定モデルと持続可能な管理システムの開発」平成29年度~令和元年度

- このほか、宮古島では地下ダムによる安定的な水供給により、さとうきびの生産性向上が図られるなど、沖縄県有数の産地となっており、人口の約1割を占めるさとうきび農家によって沖縄県全体の約4割が生産されている。

- 鹿児島大学 柏木ほか「さとうきびスマート農業技術の鹿児島県南西諸島への導入について~南大東島スマート農業の事例を参考に~」2023年

- 国土交通省「リスク管理型の水の安定供給に向けた水資源開発基本計画のあり方について 答申」平成29年

- 国土交通省「気候変動を踏まえた治水計画のあり方提言~参考資料~」令和3年

- 国土交通省国土技術政策総合研究所「気候変動下での大規模水災害に対する施策群の設定・選択を支援する基盤技術の開発(H22~H26)」

- 環境省「気候変動影響評価報告書 総説」令和2年

- 環境省中央環境審議会「今後の自動車排出ガス総合対策の在り方について(答申)」2022年

PDF:3MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。