「温暖化の影響?」と言われがちな事象に、最新の評価報告書はどう答えているか

報告書では科学的な分野区分に沿って80項目ごとに評価が示されている。そのため、個別事象に対応した評価を把握するには、報告書の横断的整理と切り分けが必要となる。そこで、22事象のそれぞれについて該当箇所を抽出し、評価結果を事象単位に再構成した。さらに、温暖化影響が科学的におおむね支持されているか否かを整理した結果、約3分の2の事象で現状・将来とも肯定的に評価されていた。一方、影響が未確定にとどまる事象も少なくなく、社会で語られる言説と科学的評価との間に一定の距離があることが示唆された。

1.はじめに

(1)気候変動影響評価報告書について

環境省は、気候変動適応法に基づき、おおむね5年ごとに、「気候変動影響評価報告書」を作成・公表している。最新版となる第3次気候変動影響評価報告書(以下「報告書」という)は、環境省の審議会・WGにおいて2021年から検討が進められ、本年2月16日に公表された1。報告書は、約600ページに及ぶ詳細版と、約150ページの総説版から構成されており、あわせて全体像の把握に役立つ概要資料も公表されている2。

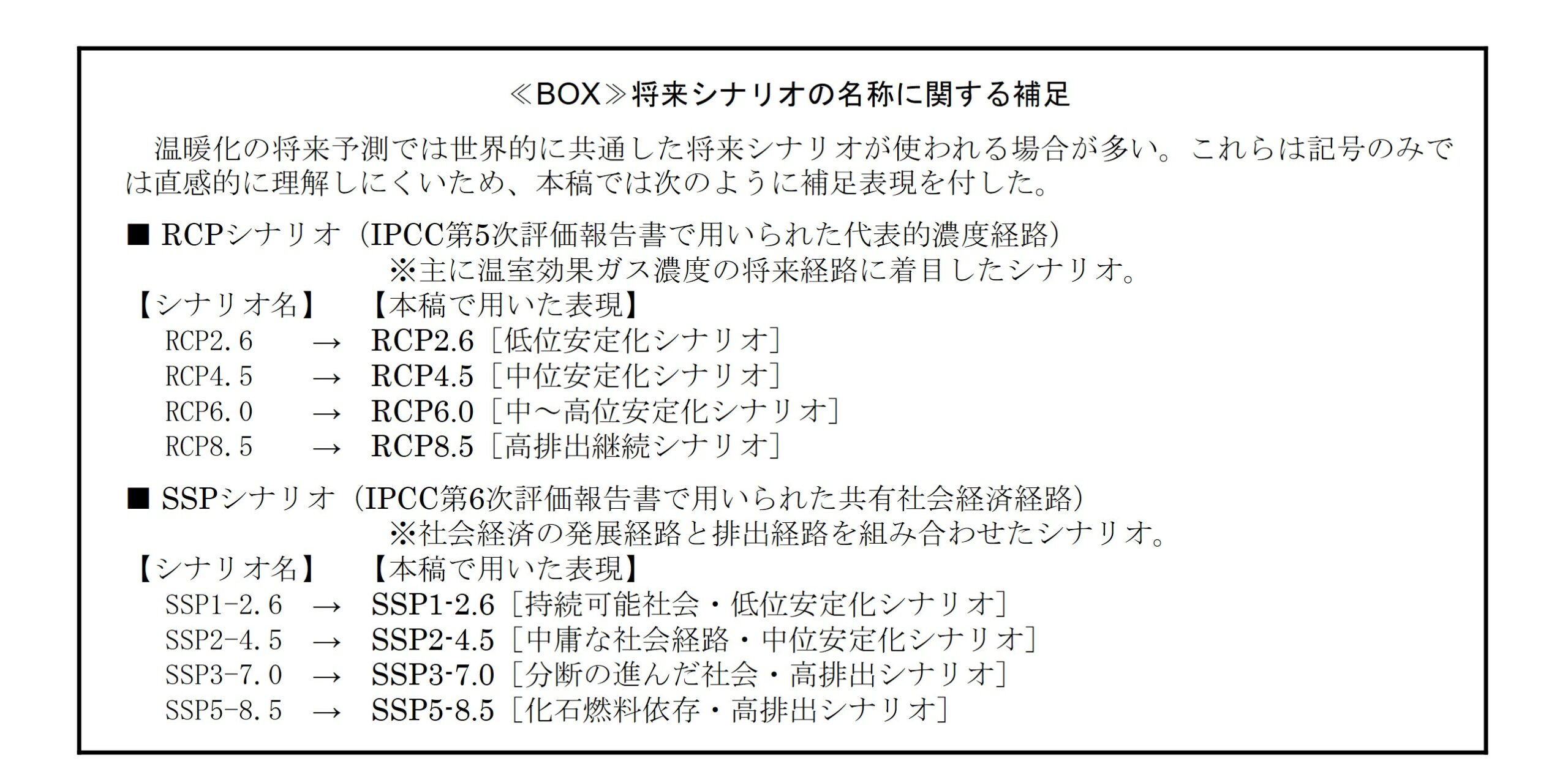

なお、日本における気候変動そのもの、すなわち気温、降水、台風、海水温などの観測結果や将来予測については、科学的評価の結果が「日本の気候変動2025」(2025年3月)としてすでに公表されている3。報告書は、そうした科学的知見を踏まえ、気候変動が日本の自然や社会経済等に及ぼす影響を科学的に評価したものであり、今年度に予定されている気候変動適応計画の見直し等への活用が想定されている4。

この評価は、個別研究で蓄積されてきた知見の「統合レビュー」であり、気候変動の影響を「重大性」「緊急性」「確信度」という共通の観点から、分野横断的に評価している点に特徴がある(2,186件の文献を引用)。

気候変動の影響は、生態系だけでなく社会経済を含む幅広い分野に及ぶ。このため報告書では、広範な影響を体系的に把握するため、分野を7つに区分し(※)、さらに80項目に細分化して結果を整理している。例えば、自然生態系分野では、淡水生態系が湖沼、河川、湿原のそれぞれで評価されるなど、当該分野の評価単位は15項目に上る。このように、評価結果は分野別・項目別に細分化された形で提示されている。

※①農業・林業・水産業、②水環境・水資源、③自然生態系、④自然災害・沿岸域、⑤健康、⑥産業・経済活動、⑦国民生活・都市生活

(2)問題意識と本稿のねらい

近年、「温暖化の影響ではないか」という話題を新聞やインターネットで目にする機会が増えている。その内容は幅広く、健康、生態系、産業活動や日常生活にまで及ぶ。しかし、多くは断片的な情報に基づくものであり、科学的評価がどこまで得られているのかについて、必ずしも広く共有されていない。

そのような状況において、今回公表された報告書は、温暖化と関連づけて語られがちな個別の事象について、科学的な評価を確認するための公的な基盤情報となる。(※)

※本稿では、簡略化と分かりやすさの観点から、気候変動全般を指す語として「温暖化」を用いる。

ただし、報告書は科学的な分野体系に基づいて構成されている。そのため、世間で関心を集めやすい事象──例えば「温暖化でサンゴの白化や分布域の変化が進行するか」といった問い──に対して、単一の項目として直接的な回答が示されているわけではない。また、「温暖化で花粉飛散が増加・長期化するか」といった問いでは、まず関連する評価項目を特定する作業が求められる。(※)

※報告書(詳細版)では、サンゴ関連の記載が、自然生態系分野の「海洋生態系/亜熱帯」「海洋生態系/温帯・亜寒帯」という2つの項目のほか、産業・経済活動分野の「観光業」や、国民生活・都市生活分野の「レジャー・大規模イベント」など、複数の分野・項目に分散している。また、花粉飛散に関しては、健康分野の「その他の健康影響」という項目の中に記載が確認される。

このように、報告書を用いて個別の関心事象に対する評価結果を把握するには、関連する記述を横断的に拾い出し、それらを整理・統合する必要がある。

こうした問題意識を踏まえ、本稿では次の点に取り組んだ。

- 「温暖化の影響?」と言われがちな事象の選定(→詳細は次項2参照)

- 各事象に関連した評価結果の報告書からの抽出・統合(→詳細は第4~6項参照)

- 評価結果の方向性(肯定的な評価か否か)の整理(→概要は第3項、詳細は第4~6項参照)

- 次回影響評価に向けた課題の考察(→詳細は第7項参照)

2.「温暖化の影響?」と言われがちな22の事象

(1)候補事象の収集方法

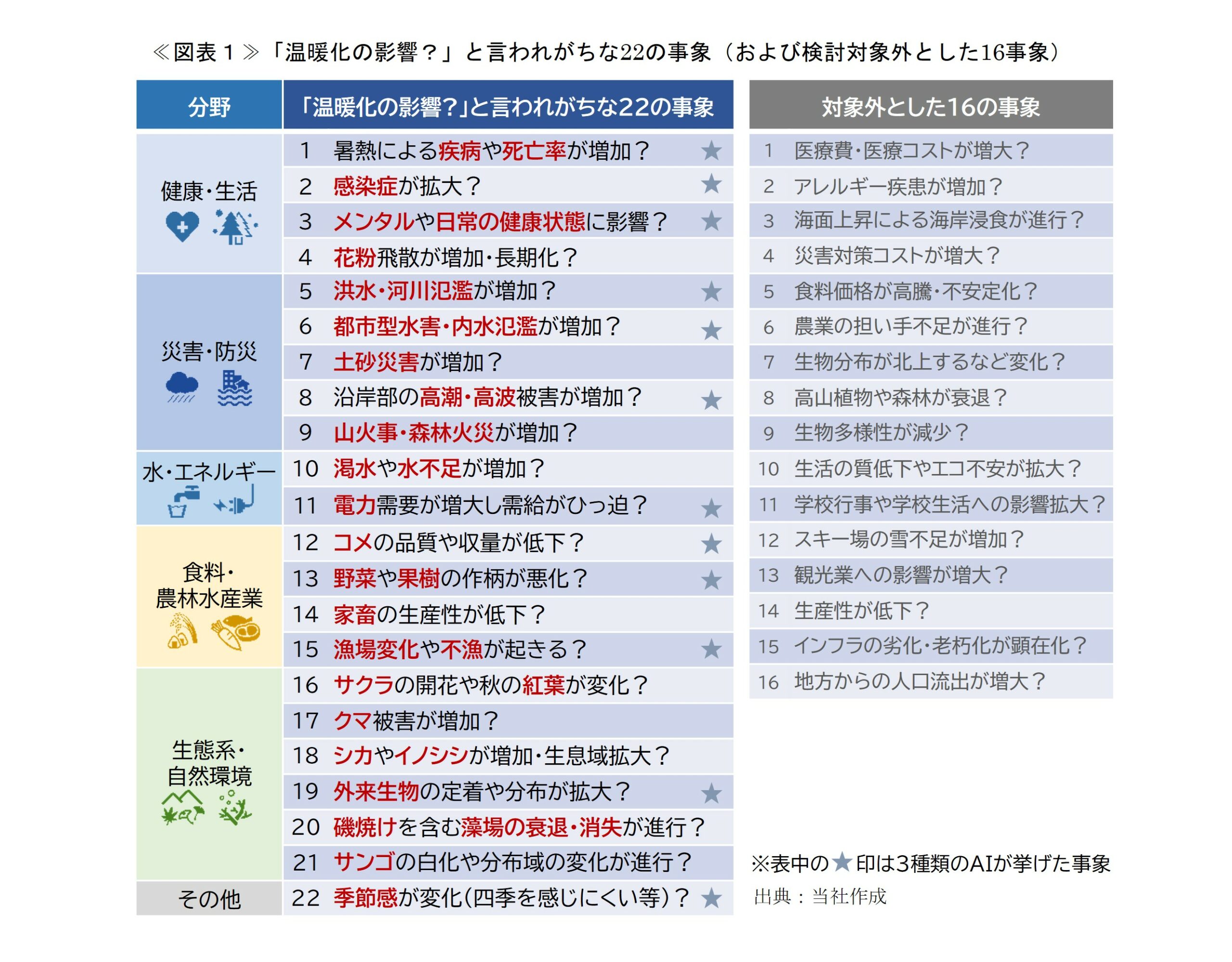

新聞やインターネット等において温暖化との関連が指摘されることの多い事象を収集するため、AIを利用した。具体的には、同一の指示文を3種類の生成AIに2回ずつ入力し、得られた回答を候補事象として整理した。その際、気温や降水量などの変化は「温暖化そのもの」に該当するため「影響」には含まれないこと、日本国内における影響に限定すること、事象の数は20件程度とすることなど、一定の条件を設定した。

【使用したAI】 ChatGPT(ver.5.2)、Gemini(GoogleのAIモード)、Copilot(Microsoft)

計6回分の回答を、内容の重複や類似性を踏まえて整理した結果、計37の候補事象が得られた。その内訳は、3種類すべてのAIが挙げたものが12事象、2種類のAIが挙げたものが9事象、1種類のAIだけが挙げたものが16事象であった。

(2)対象事象の選定方法

候補事象が多数得られたため、本稿では、2種類以上のAIが挙げた事象を「温暖化の影響?」と言われがちな事象として機械的に選定した。厳密な社会調査に基づくものではないが、どの事象も一定程度社会的な関心を反映したものと考えられる。また、候補として、「野生生物・害獣による被害が拡大するか」という事象が得られたが、そのままだと、農作物被害と人的被害という異なる影響を含むことになるため、「シカ・イノシシ」と「クマ」に関する事象に分割した。

以上より、本稿では≪図表1≫に示す22事象を検討対象とし、それ以外の16事象は検討対象外とした。

(3)各事象に対応した評価結果の整理方法

選定した22の事象のそれぞれについて、報告書(詳細版)の関連記載箇所を検索・抽出し、内容を整理・統合した。事象によっては、評価結果に関する記述が複数個所に分散している場合や分量が多い場合もあることから、各事象に対応した評価結果は以下の共通フォーマットで整理した。内容の整理・統合にあたっては、報告書の記載の要約を基本としつつ、簡潔かつ明確な記述となるよう留意した。また、専門的な用語には、補足説明を[ ]内に付した。(※)

※例えば「温暖化でサンゴの白化や分布域の変化が進行?」の場合、評価記載箇所が報告書の6つの分野・項目に分散し、総量が1万字を超える。本稿では、それらを結論部分で約240字、説明文で約700字に要約した。また、「温暖化で洪水・河川氾濫が増加?」の場合、記載箇所は1つの分野・項目のみだが、文字数は1万5千字を超える。本稿では、それらを結論部分で約200字、説明文で約800字に要約した。

また、事象によっては、記載内容を要約しただけでは、どの程度明確な評価が示されているのかが、判別しにくい場合がある(その要因については7(1)にて言及)。

そこで、各事象に対する評価結果の方向性を明確にするため、「評価の方向性区分」を付した。この区分は、報告書に記載されたものではなく、本稿における整理のために独自に設定したものである。区分の判定は、報告書に記載された評価内容(影響に関する記述の明確さ、重大性・緊急性に関する確信度のランクなど)を総合的に勘案して行った。

【共通フォーマット】 ※「評価の方向性区分」以外は報告書の記載内容の要約である。

(1)「温暖化で○○が拡大?」

①現在の状況(日本) 「未確定」(←評価の方向性区分)

結論:△△が拡大している。

・□□の変化は明確になっていない[□□とは…]。 ←[ ]内は本稿で付した補足説明

・・・

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」(←評価の方向性区分)

結論:△△が予測されている。

・□□という結果が得られている。

・・・

【評価の方向性区分の定義】

以下の区分は、報告書に記載されたものではなく、本稿における整理のための区分である。なお、ここでの「未確定」や「知見不足」とは、「温暖化による影響がない」ことを意味するものではなく、科学的知見が十分に蓄積されていない段階にあることを示すものである。

・「肯定的」: 科学的に肯定的な評価が示されている(温暖化影響がおおむね支持されている)

・「否定的」: 科学的に否定的な評価が示されている(温暖化影響が支持されていない)

・「未確定」: 科学的な知見はあるが、結論が確定していないとされている

・「知見不足」:評価に必要な科学的な知見が不足しているとされている

・「記載なし」:当該事象に関する記載が報告書内で確認されない

3.評価の方向性の全体像

ここでは、評価の方向性区分について、判定結果の全体像を俯瞰する。

≪図表2≫は結果を一覧化したものである。

なお、個々の事象に対する評価結果の詳細は次項以降に示す。

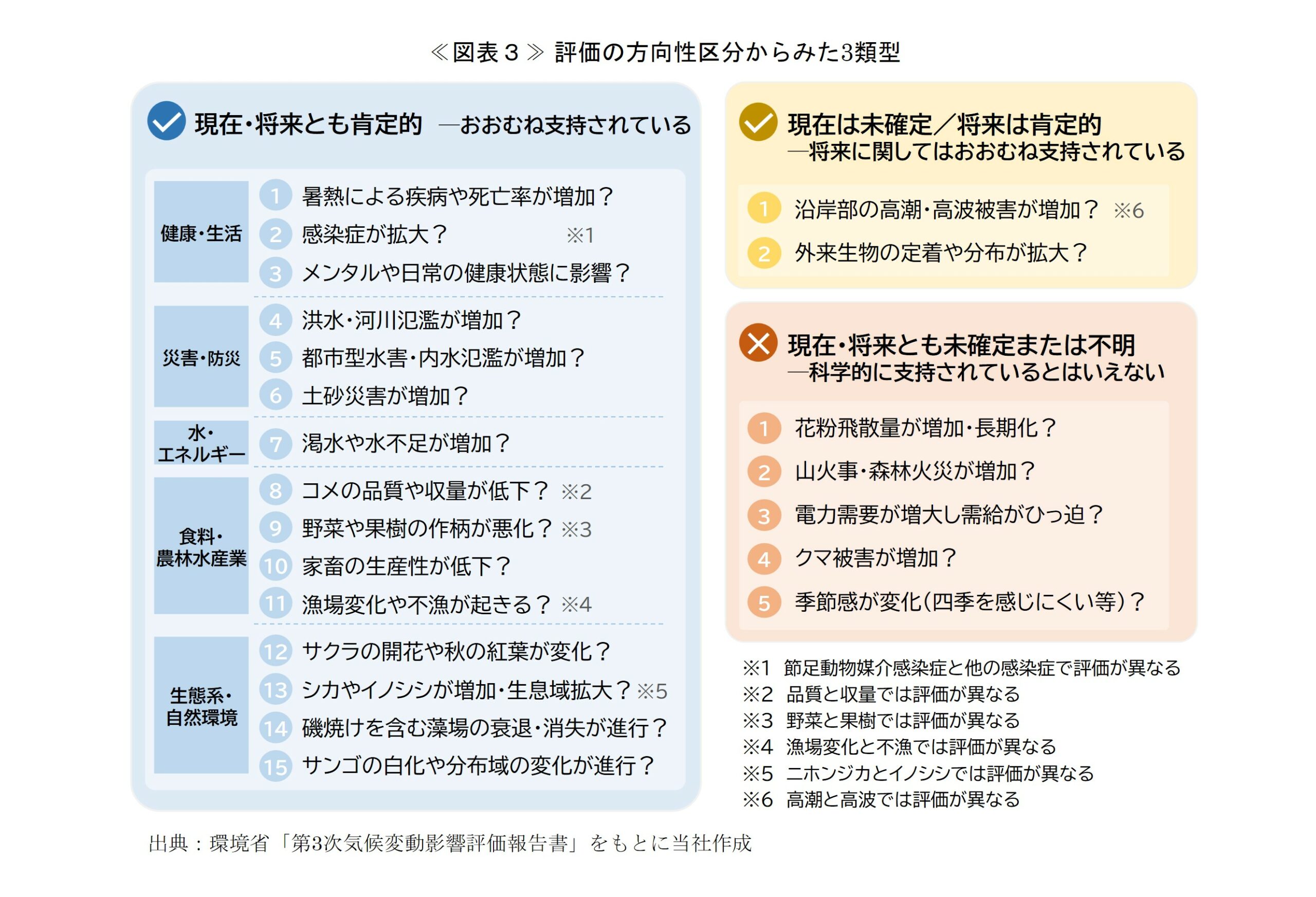

図表2の結果を整理すると、22事象は≪図表3≫に示す3つの類型に分類できる。

全体の約3分の2にあたる15事象は、現状・将来の双方について温暖化影響が肯定的に評価されている。一方、7つの事象では、現状または将来について温暖化影響が必ずしも肯定的に評価されていない。この結果は、社会で語られる温暖化影響への認識と科学的な評価との間に一定の距離があることを示唆している。

(1)現状と将来の双方について、温暖化影響が肯定的に評価されている事象(15事象)

温暖化影響に整合的な事実がすでに確認され、将来についても温暖化影響がおおむね支持されている事象である。具体的には、暑熱による健康影響、洪水・土砂災害の増加、農林水産業への影響など、社会経済活動への影響が大きい事象が多数該当している。

(2)現状の温暖化影響は未確定だが、将来の影響は肯定的に評価されている事象(2事象)

現状における温暖化影響については科学的評価が確定していないものの、将来については温暖化影響がおおむね支持されている事象である。高潮・高波による被害の増加、外来生物の定着や分布域の拡大といった事象がこれに該当する。

(3)現状と将来の双方について、温暖化影響が未確定または不明な事象(5事象)

現状と将来の双方について、温暖化影響の評価が未確定、または報告書で確認できない事象である。方向性区分が「未確定」の事象では、その要因として、見解の不一致と科学的知見の不足が挙げられる。また、報告書に評価に関する記載が確認されない事象には、山火事・森林火災の増加といった事象が該当する。

次項以降では、上記(1)~(3)の類型別に、各事象に対する評価結果を共通フォーマットで示す。(1)の事象については第4項、(2)は第5項、(3)は第6項で詳述する。各事象の整理では簡潔さを心がけたが、対象が22事象に及ぶため、全体として一定の分量となっている。したがって、記載順にこだわらず、関心のある事象からご参照いただくこともお勧めしたい。

4.現状と将来の双方について、温暖化影響が肯定的に評価されている15事象

(1)温暖化で暑熱による疾病や死亡率が増加? ※報告書では4つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:高温に伴う超過死亡や熱中症の増加が確認されている。影響は高齢者・都市部で大きく、所得など社会経済要因や疾患によって影響の現れ方が異なる。高齢者での影響が顕著だが、小児や胎児(妊婦)、基礎疾患を有する人々でも、暑熱に伴う健康影響リスクの増加が報告されている。

- 全国的に高温による超過死亡の増加傾向が確認され、熱関連死亡のうち熱中症死亡は2000年代以降、毎年数百~千人超で推移している。高齢者で増加傾向が大きく、相対的に寒冷な地域でも高齢者の死亡率が顕著に増加している。大都市圏で死亡リスク増が大きいとの報告もある。

- 高温に起因した死亡は、所得など社会経済要因の影響を受ける。

- 熱中症はWBGT(暑さ指数)[熱中症危険度の指標]上昇に伴い、救急搬送・受診・死亡が全国的に増加する傾向がある。高齢者では住宅内の発症が多い一方で、若年層ではスポーツ時の発症が多い。

- 暑熱による健康影響として、循環器・腎泌尿器・呼吸器・消化器などで死亡率や入院・救急搬送の増加がみられる。一方、神経系疾患では関連がみられないとする報告もある。

- 高齢者では、気温上昇により循環器疾患の発症や死亡、院外心停止が増加している。また、小児や胎児(妊婦)においても高温による各種健康影響リスクの増加がみられている。その他に、気温が高い日における、糖尿病患者の合併症による入院の増加がみられている。

- 交通事故について、高温によるリスク増加がみられる。転倒・転落、溺死については、特定の気温以上のとき、高温によるリスク増加がみられている。

- メンタルヘルスへの影響では、暑熱による自殺リスクの増加や自傷行為による搬送の増加が報告されている一方、一定温度以上では横ばいとする報告もある。東京では、気温上昇と犯罪件数の正の相関が報告されている。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:将来、温暖化の進行に伴い、暑熱による健康影響と死亡リスクは全国的に増加すると予測される。

- いずれの排出シナリオでも、今世紀末に向けて暑熱による超過死亡数の増加が予測され、将来期間・排出シナリオ・年代によらず、全都道府県で2090年代は2020年代の約2倍以上になると予測される。

- 熱中症は、今世紀半ばにRCP2.6[低位安定化シナリオ]で約1.8倍、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で約4.5倍に増加すると予測される。現在発生率が低い地域ほど将来の増加率が大きい傾向がある。

- 疾病別では、虚血性心疾患の死亡リスクがRCP8.5[高排出継続シナリオ]で21世紀半ばに29~35%増と予測されている。一方、小児への影響については知見が十分でない。

- 母体の暑熱暴露は、胎児の成長や先天異常を含めた母体・胎児・新生児の健康影響のリスク要因であることが知られているが、研究が限られており、さらなる研究が必要とされている。

- メンタルヘルスへの影響では、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で、気温上昇に伴い自殺率が数%程度増加することが予測されている。

(2)温暖化で感染症が拡大? ※報告書では3つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 節足動物媒介感染症:「肯定的」、それ以外の感染症:「未確定」

結論:節足動物媒介感染症については、気温上昇に伴う媒介生物の分布や活動の変化が観測され、感染症リスクへの影響が指摘されている。一方、それ以外の感染症では、重症者・軽症者の発生などの影響や、気象条件との関係は必ずしも明確になっていない。

- 節足動物媒介感染症では、蚊やダニの分布拡大や活動期間の変化が観測されており、デング熱の国内感染例や、日本紅斑熱の患者数・発生地域の増加が確認されている。一方、重症熱性血小板減少症候群(SFTS)[マダニ感染症と呼ばれることもある]については気候変動との関連は不明とされるが、低緯度地域を中心に生息するマダニの拡大に、気温の上昇や宿主であるイノシシの分布拡大が関連している可能性が指摘されている。

- 水系・食品媒介性感染症では、気温の上昇に伴うロタウイルスの流行時期の長期化や、海水表面温度の上昇に伴う海産魚介類に付着した腸炎ビブリオ菌数の増加が確認されているものの、これに伴う人命の損失や重症者、多くの軽症者が発生していることを示す知見は確認されていない。

- その他の感染症(インフルエンザ等)では、発生の季節性や気象条件との関連が指摘されているが、社会的・生物的要因の影響が大きいとされている。

②将来予測される影響(日本) 節足動物媒介感染症:「肯定的」、それ以外の感染症:「知見不足」

結論:節足動物媒介感染症では将来のリスク拡大が予測されている。それ以外の感染症については、十分な知見が得られていない。

- 節足動物媒介感染症では、デング熱を中心に、流行可能地域や流行期間の拡大が予測されており、媒介蚊の分布域も21世紀末に大きく拡大する可能性が示されている。

- 水系・食品媒介性感染症では、主として冬季のウイルス性下痢症の減少に伴い、将来、下痢症の罹患率は全体として低下するとの予測がある。

- その他の感染症(インフルエンザ等)では、文献が限られ、定量的な将来予測の知見は得られていない。海外では気温上昇と抗微生物薬耐性の関連が報告されており、日本でも今後の課題とされている。

(3)温暖化でメンタルや日常の健康状態に影響? ※報告書では2つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:近年の気温上昇や暑熱の増大により、メンタルヘルス(自殺・自傷・暴力等)および睡眠や疲労といった日常的な健康状態に悪影響が生じていることを示す知見が、複数の研究で報告されている。

- 高温により、自殺リスクが増加することが日本を含む複数国の研究で報告されている。ただし、一定の気温を超えると影響が横ばいになるとする報告もある。

- 全国を対象とした研究で、気温上昇に伴う自傷行為・暴行行為による救急搬送リスクの増加が示されている。

- 東京を対象とした研究では、気温上昇と犯罪発生件数との正の相関が報告されている。

- 大都市を中心に、暑熱の増大により睡眠の質の低下や疲労の増加が確認されている。

- これらの影響は、暑さそのものに加え、湿度・放射・風通しなどを含む体感的な温熱環境の悪化と関係している。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴う暑熱や極端現象の増加を通じて、メンタルヘルスおよび日常的な心身の健康への悪影響が拡大すると予測される。ただし、その程度は地域や適応策等の前提により異なる。

- 複数の将来シナリオで、21世紀末に自殺率が0.6~2.4%増加するとの推計が示されている。

- 直接的な被災がなくても、気候変動への懸念や将来不安がメンタルヘルスに影響を与える可能性が指摘されている。ただし、その影響の大きさには不確実性が残る。

- 暑熱の増加により、だるさ・疲労感・寝苦しさといった健康影響が悪化し、作業効率や学習効果への悪影響が生じると予想されている。

- 特に大都市では、気候変動による昇温に、既存のヒートアイランド現象が重なり、暑熱リスクが相対的に高まる可能性がある。

- 一方、都市形態や適応策によって影響が緩和され得ることも指摘されており、将来影響には幅がある。

(4)温暖化で洪水・河川氾濫が増加? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:豪雨の強度・発生確率が増加しており、洪水・河川氾濫を起こしうる降雨の頻度が高まっている。治水対策の進展により、浸水面積や被害額の長期的な増加傾向は確認されていないものの、複数の河川において、洪水・河川氾濫への気候変動の寄与が明らかになっている。

- 河川流量の増加傾向が確認されており、地域によって夏季を中心に同時洪水(複数水系で同時に出水すること)が発生しやすくなっている。イベント・アトリビューション研究[豪雨のような極端現象に対する気候変動の影響を定量的に評価する研究]により、近年の大規模豪雨(平成29年7月九州北部豪雨、平成30年7月豪雨、令和元年東日本台風等)において、温暖化に伴い発生確率や降水強度が増大していたことが示されている。

- 複数の河川(天塩川、石狩川、千曲川、鶴見川、狩野川など)では、気候変動に起因する河川水位上昇傾向が検出されている。特に、千曲川では、過去40年の温暖化の影響が既に越流・氾濫に現れているとする研究結果が示されている。

- 一方で、治水対策が進展したことにより、浸水面積は長期的に減少傾向にある。また、水害被害額についても、年ごとの変動が大きく明確な増加傾向は確認されていない。ただし、氾濫危険水位を超える洪水の発生地点数や浸水面積あたりの被害額は増加傾向にある。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴う豪雨の増加により、洪水ピーク流量や氾濫の発生確率が全国的に増加すると予測され、被害規模も増大する可能性が高い。

- 21世紀末に向けて、極端な大雨の発生頻度や年最大日降水量が増加すると予測されている。2℃上昇時には、極端な大雨の降雨量が概ね0.9~1.3倍、4℃上昇時には1.0~1.5倍に増加するとされ、これに応じて洪水ピーク流量[増水時の河川の最大流量]や氾濫発生確率が増幅すると予測されている。

- 主要河川流域では、2℃上昇でピーク流量が平均10%程度、4℃上昇で20%以上増加するとの予測が示されている。一部流域では、これまで非常に稀だった(数百年に1回程度)規模の洪水が、数十年に1回程度の頻度で発生するなど、発生頻度が高まる可能性が示唆されている。

- 同時洪水リスク[複数流域で同時に氾濫する可能性]が高まると予測されている。

- 全国の洪水被害額は、1.5~2℃上昇時で年1兆~数兆円、3~4℃上昇時で年数兆円規模に増加する可能性がある。その際、将来の人口減少に伴い、影響人口は21世紀末に減少する可能性があるものの、一人当たりの被害額は増加すると推定されている。

(5)温暖化で都市型水害・内水氾濫が増加? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:強い大雨の発生頻度・強度は増加しており、都市部における近年の内水被害の頻発に寄与している可能性が指摘されている(ただし、温暖化による寄与の程度が明示されているわけではない)。

- 大雨の発生頻度が経年的に増加しており、特に強い雨ほど増加率が高い。このような大雨の増加傾向が、都市部における近年の内水被害[雨水が排水されず、あふれて生じる浸水被害]の頻発に寄与している可能性が指摘されている。特に、下水道整備による水害安全度が計画目標に対して十分でない都市部では、大雨の増加が内水氾濫の発生しやすさを高めていると考えられている。

- 一方で、内水氾濫による被害の長期的な増減傾向や、気候変動の寄与度を定量的に評価した記述は示されていない。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴う極端な大雨の頻度・強度の増加により、内水氾濫の発生可能性や被害規模は全国的に増加すると予測されている。特に都市部や低平地では、排水条件の悪化や浸水時間の長期化により、内水氾濫リスクが高まる可能性が高い。

- 日降水量100mm以上・200mm以上となる年間日数や、短時間強雨の発生回数は、21世紀末に向けて全国平均で増加するとされている。

- 河川や海岸に近い低平地では、河川水位の上昇頻度の増加や海面水位の上昇により、下水道等からの排水が困難になることで、内水氾濫の発生可能性が高まり、浸水の長期化を招くと想定される。このため、人間・経済活動や地下利用が集中する都市部では、内水被害の影響がさらに大きくなると予測されている。

- 排水不良シナリオ(河川への排水が行われないという仮定)では、人口変動を考慮した曝露人口が、現在気候と比較して、2031~2050年において約1.6倍(RCP2.6[低位安定化シナリオ]では約138万人/年、RCP8.5[高排出継続シナリオ]では約141万人/年)に増加するとの予測もある。

- 同じく排水不良シナリオを仮定した場合、全国の内水氾濫被害額は、2031~2050年において現在気候の約2倍(約19兆円/年)に増加すると推定されている。

- 局所的・短時間の強雨による内水氾濫についても、将来、都市部で発生しやすくなることが示されている。こうした内水被害はリードタイム[対応や準備のための時間的な余裕]が短く、都市特有の脆弱性と相まって、被害の深刻化が懸念されている。

(6)温暖化で土砂災害が増加? ※報告書では2つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:短時間強雨の増加と並行して、土砂災害の発生件数が増加していることが示されている(ただし、土砂災害増加への温暖化の寄与度を定量的に切り分けた結果が示されているわけではない)。

- 過去約30年で、1時間降水量50mm以上の年間発生件数は約1.3倍に増加し、土砂災害発生件数も約1.6倍に増加した。土砂災害発生件数は、直近5年(2016~2021年)の年平均が約1,956件で、過去35年平均(952件)のおよそ2倍に増加しており、短時間強雨の増加傾向と一致している。

- 2018年(平成30年7月豪雨)の土砂災害は3,459件で最多を記録したが、平成30年7月豪雨は、温暖化により大雨の発生確率・強度が大きくなったことが指摘されている。

- 降雨規模が閾値を超えると、土石流や深層崩壊の発生頻度・密度が急増する可能性が、複数の分析・検討結果で指摘されている(例えば、深層崩壊は一定の降雨量超で急増、20年確率超で人的被害を生じる土石流の頻度が高まるなど)。

- 土砂災害警戒区域内の居住者は全国で595万人(2015年時点)とされる。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴い、土砂災害発生件数やリスクの増加が定量的に予測されている。

- 将来、年間土砂災害発生件数は、現在比で2℃上昇時に1.8倍、4℃上昇時に3.4倍に増加すると予測されている(将来の大雨日数増加率等との相関関係を用いた推計による予測)。

- 土砂災害リスクは太平洋側沿岸部・北海道で高まり、西日本は7月(初夏)、東日本は9月(晩夏)に増加するとの分析結果が示されている。

- 総降雨量が大きく、高強度の雨が広域・長時間化する場合、表層崩壊・土石流と大出水が同時または連続して発生し、下流で河床上昇や氾濫を助長する「土砂・洪水氾濫」のリスクが高まる可能性が指摘されている。

- 土砂災害警戒区域内人口は、2050年に374万人と予測されている(ただし、人口変動や土砂災害リスクの変化、警戒区域の拡張などは考慮されていない)。

- 一部の研究では、一般資産被害額(2050年期)について、RCP2.6[低位安定化シナリオ]で126~137億円、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で129~135億円と予測されている。

(7)温暖化で渇水や水不足が増加? ※報告書では3つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:温暖化に伴う無降雨日数の増加、積雪減少・融雪の早期化、蒸発散量の増加と整合的な変化が観測されており、渇水や水不足のリスクが高まりつつある状況が各地で確認されている。

- 全国的に、多雨年と渇水年が「頻繁に」「大きな強度で」発生し、毎年のように取水制限が生じている(年降水量には明確な変化傾向はないが、極端な大雨の増加と並行して、無降雨日数は全国51地点で100年あたり9.2日増加し、年降水量の年々の変動も増大している)。

- 積雪の減少・融雪の早期化により、代かき期を含む春季の河川流量の減少が報告され、北陸・阿賀野川、日野川(鳥取)、小丸川(宮崎)などでは、融雪・降雪(降雨化)に伴う季節流量の変化も報告されている。

- 森林流域の長期観測(岡山)では、1987年頃から蒸発散量の増加が顕著となり、基底流出量[主に地下水に由来する平常時の河川流量]が減少したとの報告がある。

- 地下水に関しては、渇水時の揚水量の増加に伴う地盤沈下や臨海部の塩水化、島しょ部の淡水レンズ[島しょの地下の帯水層上部に形成される淡水域で、塩水との密度差により淡水がレンズ状に分布する]の縮小等が報告されている。

- 農業生産基盤では、無降雨日数の増加、少雨に伴う、ため池貯水の回復不足や用水不足、さらにかんがい用水などの需要の増加や時期変化による間接影響が報告されている。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的(ただし地域差・季節差あり)」

結論:温暖化による無降雨日数の増加、積雪量減少・融雪早期化、蒸発散量増加に伴い、渇水の増加や、需要期に十分な水を確保できなくなる水需給バランスの悪化が予測される。ただし、影響の現れ方には地域・季節差が見込まれる。

- 全国109の一級水系において、現状で10年に1回発生する少雨年と渇水流量の発生頻度が、2℃上昇時に、1.3倍と2.1倍に増加し、4℃上昇時に、1.6倍と3.8倍に増加すると予測されている。

- かんがい期間の水需給(2015~2050年)は、RCP2.6[低位安定化シナリオ]では明確な増減傾向がみられない一方、RCP4.5[中位安定化シナリオ]およびRCP8.5[高排出継続シナリオ]では、多くの流域(特に東北南部・関東・近畿・中国の太平洋岸)で悪化する傾向が予測されている。

- 代かき期の利用可能水量は、RCP2.6[低位安定化シナリオ]でも、北日本(東北・北陸)で減少が予測される。RCP8.5[高排出継続シナリオ]では、西日本(近畿・中国)や北海道で減少が予測される。

- 琵琶湖水位を指標とする淀川水系の解析では、渇水年(1/10、1/20)の水位低下や、利水安全度の低下が予測されている。

- 一方で、6~10月には、大雨の増加に伴い、北海道・東北日本海側・九州西部などで水資源量の増加を予測する研究もある。また、ダム運用等の影響も大きい。気候変動要因よりも、ダムによる流量特性変化による影響の方が大きいとする指摘(小丸川)もあり、地域・流域条件や管理の影響が結果を左右する可能性もある。

- 地下水に関しては、複数地域で地下水位の低下が予測される。特に島しょでは、海面水位の上昇により、地下水の塩水化や淡水レンズの縮小が予測されている。一方で、一部の地域では地下水の涵養量の増加と地下水位の上昇が予測されている。

(8)温暖化でコメの品質や収量が低下? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 品質:「肯定的」、収量:「否定的(影響は顕在化していない)」

結論:品質については、夏季の高温により特に外観品質の低下が顕在化している。一方、収量については、高温不稔による減収は現時点で確認されていない。

- 夏季の高温により、白未熟粒[高温などでデンプンが十分蓄積されず白濁したコメ]の増加と一等米比率の低下など、品質の低下が全国的に確認されている。

- 出穂後20日間の高温は、2000年以降、全国平均で有意に上昇しており、MET26[水稲の出穂後一定期間(通常20日間)の平均気温を用いた指標]が1℃上昇すると一等米比率が約15ポイント低下するという強い負の相関が示されている。

- 猛暑となった2023年には一等米比率が全国平均60.9%と、2004年以降で最低を記録した。

- ただし、高温不稔[主に開花期の高温により実が入らないこと]による減収は現時点では確認されていない。なお、不稔が増加するとされる穂温33℃以上の頻度は増加しており、潜在的なリスクは高まっている。

- 病害虫では、高温年に紋枯病の被害増加や、斑点米カメムシ類の分布拡大(越冬可能域の北上)が報告されている。一方で、害虫の中には、気温の影響は小さいと推定されたものもある。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的(ただし適応策の実施により影響の軽減が可能)」

結論:現在の品種の栽培を続けた場合、収量・品質ともに悪化が予測される。一方、高温耐性品種を導入した場合、一定の温暖化レベルまでは、高品質米の生産量を維持できる可能性がある。

- 高温と高CO2による複合的な影響を考慮した新たな予測モデルでは、従来のモデルによる予測と比べて、収量・品質への影響が大きいことが示された。

- 現在の品種の栽培を続けた場合、白未熟粒率は大きく増加すると予測される。平均では、21世紀中頃で約20%、21世紀末で約40%に達すると予測され、影響は東日本以西に限らず、北日本にも広がる。

- 収量に関しては、現在の品種の栽培を続けた場合、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で、21世紀中頃に北日本や高緯度地域で僅かな増収が予測されるが、21世紀末には約20%の減収が予測される。

- 一方、高温耐性を現行より2ランク向上させた品種を導入した場合(適応策を実施した場合)、温暖化が2℃程度までならば、白未熟粒率が30%以下の高品質米の生産量を維持することができると推定される。ただし、その場合でも、2℃程度以上の温暖化では、生産量の低下が予測される。

(9)温暖化で野菜や果樹の作柄が悪化? ※報告書では2つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 野菜等:「肯定的(ただし品目差・地域差あり)」、果樹:「肯定的」

結論:高温等に伴う品質・収量面への影響が広く報告されている。ただし、野菜等への影響は品目や地域で異なり、一様ではない。一方、果樹は温暖化への適応性が低く、品質への影響が顕在化している。

【野菜等】

- 高温障害が広く報告され、葉茎菜類(ホウレンソウ、タマネギ等)では生育不良・生理障害や収量・品質低下、果菜類(トマト等)では着果・生育不良や収量・品質低下、イチゴでは花芽分化遅延に伴う収穫期の遅れや収量・品質の低下が報告されている。

- 根菜類(ダイコン等)では高温・多雨等による生育・発芽不良、ばれいしょの主産地である北海道では高温・乾燥年の低収量事例に加え、長期データでも夏季高温が減収に影響する傾向が示されている。

- 花き(キク等)では高温による発育の前進または遅延によって、適期出荷機会の喪失を報告する都道府県が増加し、価格変動の要因になっている。

- ただし、それらの因果関係は単純ではない。また、一部の施設生産では冬季の気温上昇による燃料消費の減少など、温暖化によるメリットも認められる。

【果樹】

- 果樹は気候への適応性が低いことが指摘され、品種・栽培法の変遷が少ないこと等から、1990年以降の気温上昇に適応できていないと整理されている。

- 多様な樹種・地域で障害が報告され、ブドウ・リンゴ・ウンシュウミカンでは夏季高温による着色不良・日焼け・浮皮等が多発している。

- リンゴでは、酸度・果皮色の低下や蜜入りの減少が確認されている。果実の日焼けの多発については、発生要因の解明が進み、日最高気温の上昇が要因とされている。

- 一方、寒地側では適地の拡大もみられ、北海道ではワイン用ブドウの栽培可能地域が拡大している。

②将来予測される影響(日本) 野菜等:「肯定的(ただし品目差・地域差が大)」、果樹:「肯定的」

結論:野菜等では、品目・地域によって、栽培を継続できる場合と、作期調整の限界や生育阻害・減収が予測される場合がある。一方、果樹では、栽培適地の北上・内陸化が進み、品質障害も深刻化するため、生産を継続できない地域が拡大すると予測される。

【野菜等】

- 葉根菜類は生育期間が短いため、作期の調整等によって栽培を継続可能な場合が多いと想定されるが、特定の品目・地域では収量低下や調整困難の可能性が示唆される。

- 例えば、タマネギでは、2℃上昇の場合、九州南部・首都圏の一部では減収だが、多くの地域で増収が予測される。北海道帯広地域のばれいしょでは、2℃上昇の場合で約7%の収量低下、4℃上昇の場合で約16%の収量低下が見込まれている。ホウレンソウでは、香川県において近未来・遠未来とも7~9月の正常生育が困難となると予測される。施設トマトでは、SSP5-8.5[化石燃料依存・高排出シナリオ]で、2090年代に栽培初期の発症葉率が20%近く増加し、病害の蔓延による収穫量の大幅減少の恐れが見込まれる。

- 露地野菜では、周年出荷体制が固定化しているため、温暖化が進行した場合、計画的出荷が難しくなり、全国的な作型・作期の見直しを迫られる可能性が高い。

【果樹】

- ウンシュウミカンは、SSP1-2.6[持続可能社会・低位安定化シナリオ]の場合、現在の産地での継続可能性が高いとみられる。一方、SSP5-8.5[化石燃料依存・高排出シナリオ]の場合、適地が北・内陸へ広がり、21世紀末に生産困難となる地域が大幅に拡大すると予測される。適地の維持割合はSSP1-2.6だと約80%、SSP5-8.5だと0%になると予測されている。

- 病害虫リスクでは、ミカンキジラミの定着可能域が21世紀中頃~2040年代後半に、現在の産地の沿岸部・内陸部へ大きく広がる可能性が推定されている。

- ブドウ(巨峰)では、RCP4.5[中位安定化シナリオ]で着色度の低下が予測される。ニホンナシでは、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で21世紀末に栽培困難となる地域の拡大や不開花が予測されている。

- 一方、リンゴでは、北海道における適地拡大が予測される。アボカドは、気温上昇に伴い日本国内での栽培適地の拡大が予測され、SSP5-8.5[化石燃料依存・高排出シナリオ]で、21世紀末には適地面積が現在の2.4~7.7倍に拡大すると予測されている。

- 果樹は永年性作物であるため、対策を行わない場合、影響の拡大・深刻化が進むとされる。適応策として、遮光・かん水、細霧冷房等、品種見直しのほか、必要に応じた品目転換(例:ウンシュウミカンの栽培困難地域でのアボカドへの転換)などが想定される。

(10)温暖化で家畜の生産性が低下? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:夏季の高温・湿度上昇に伴い、それらの影響を受けやすい泌乳牛をはじめ、主要な家畜種で生産性・繁殖・品質の低下が既に報告されている。また、へい死の報告も広がっている。

- 泌乳牛[分娩を経て牛乳を生産している状態の乳牛]は気温変化等の影響を受けやすいとされ、乳量・乳成分・成長量・繁殖率の低下が報告されている。温度と湿度を合わせた温湿度指数(THI)が一定値を超えると、乳量や体細胞スコア[乳品質や乳量に影響する乳房炎という病気の指標]、受胎率に影響が生じることが示されている。

- 肉用牛では成長量・肉質・繁殖率の低下が報告され、暑熱期の飼料摂取行動(濃厚飼料摂取増など)を介した飼料効率低下が示されている。

- 豚では成長量・肉質・繁殖率の低下が報告され、日平均気温が21.1℃を1℃超えるごとに日増体量が12.6g減少するとの報告がある。

- 採卵鶏では産卵率・卵重の低下が報告され、慢性的な熱ストレスが卵生産や殻品質に関わる腎臓への影響を示唆する知見がある。

- 肉用鶏でも成長量の低下が報告されている。

- へい死[家畜の死]を報告している都道府県数は、主要畜種平均で2012~2016年から2017~2021年にかけて約50%増加しており、影響の広がり・深刻化を示すものとされている。

- さらに、国内では見られなかった熱帯・亜熱帯由来の牛のアルボウイルスの流行が九州以北で確認され、媒介昆虫(ヌカカ等)の活動活発化など、温暖化との関係が示唆されている。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴い、2030年代以降、家畜の生産性低下が地域的に拡大すると予測される。その影響は泌乳牛で特に大きく、豚や採卵鶏の一部においても生産性低下が見込まれる。

- 泌乳牛では、SSP2-4.5[中庸な社会経路・中位安定化シナリオ]で、2030年代以降、本州全域で乳量の大幅な低下が進行し、その拡大が続くと予測されている。飼養試験に基づくモデルと気候シナリオを組み合わせた解析では、生産性が10%以上低下する地域の割合が2030年代までに急増し、その後も拡大するとされている。

- 豚(肥育豚)では、1日平均増体量の低下が2030年代から顕在化し、関東以南や九州沿岸で10%以上の生産性低下が予測されている。一方、関東・中部の内陸、東北、北海道では影響が小さいと予測されており、影響には地域差が大きい。

- 採卵鶏は適温が比較的高い(約22℃)ため、他畜種に比べ影響は小さいとされるものの、一部の鶏種で、2030年代に関東以南や九州沿岸で最大10%程度の生産性低下が予測されている。

(11)温暖化で漁場変化や不漁が起きる? ※報告書では3つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 漁場変化:「肯定的」、不漁:「未確定」

結論:近年の海水温上昇に伴い、魚種分布の北上や、漁獲量・漁獲物組成(魚種やサイズ)の変化が各地で確認されるなど、漁場変化が進行している。一方、漁獲量は一部の魚種については増加もみられ、資源管理方策などによっても変化するため、不漁を温暖化の影響と断定することはできない。

- 回遊性魚介類では、分布の北上と、それに伴う漁獲の変化が報告されている(例:マサバの産卵場の北上、クロマグロ稚仔魚の分布拡大)。

- 暖水性魚介類は、以前から北日本を中心に漁獲量が増加していたブリ・サワラに加え、東北太平洋沿岸でフグ類、タチウオ、チダイ、ケンサキイカ、ガザミ等の漁獲量が急増している。

- 一方、東北太平洋沿岸ではサンマ・サケの漁獲量が引き続き減少している。

- スルメイカは、資源の急減に加え、日本海で体サイズの減少も確認されている。

- 沿岸性魚介類でも、南方系魚種数の増加や北方系魚種数の減少、藻場減少に伴うアワビ類・イセエビ等の漁獲減少、磯焼けの拡大などが報告されている(例:九州、若狭湾、瀬戸内海)。

- 増養殖では、高水温によるへい死が報告されている(例:青森のホタテ、広島・岡山等のカキ)。

②将来予測される影響(日本) 漁場変化:「肯定的」、不漁:「肯定的(魚種差・海域差あり)」

結論:温暖化の進行に伴い、魚種ごとの分布や資源量の変化、養殖適地の移動などが生じ、漁場の変化が進むと予測される。漁獲量も、資源量の減少が見込まれる魚種が多い。ただし、漁獲量への影響の現れ方は魚種ごとに異なるため、不漁が一律に予測されるとはいえない。

- 回遊性魚介類については、サンマでは今世紀中頃に増加の可能性がある一方、世紀末には著しく減少し、ほとんど漁獲されなくなる海域も生じる可能性があると予測されている。さけ・ます類では、生息域縮小(特に夏季)や生残率低下が懸念される。まぐろ・かじき類(7種)は2050年までに資源量・体サイズの減少が予測されている。スルメイカでは、分布密度低下域の拡大が予測される一方、稚幼生の生残率の上昇により、増加する可能性も報告されており、予測の前提条件により結果が分かれる。

- 増養殖については、夏季の高水温によるへい死・感染症のリスクが上昇し、適地が変化すると予測されている。陸奥湾ホタテは、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で今世紀末に高いへい死率が予測され、養殖可能な海域が縮小すると予測されている。カキでは、採苗時期の早期化や、地域によって表層養殖の困難化が予測されている。

- 沿岸域・内水面漁業については、藻場の衰退や磯焼けの進行によるアワビ類資源量の減少が予測され、ノリ・ワカメ等についても養殖時期・収量への影響が懸念されている。内水面ではワカサギ減少、アユの生息域移動・遡上時期変化等が予測されている。また、有害藻類・有毒種(シガテラ等)の分布拡大や赤潮が増加する懸念も示されている。

(12)温暖化でサクラの開花や秋の紅葉が変化? ※報告書では10の分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:温暖化に伴うサクラの開花や秋の紅葉を含めた生物季節の変化はすでに観測されている。サクラの開花は、全体として早まっているが、冬季の温暖化に伴う生理過程の変化により開花が遅れる地域も確認されている。紅葉については、カエデやイチョウの紅葉の遅れが報告されている。

- サクラの開花では、東京のソメイヨシノで、開花日・満開日が1881~1910年と比べて約10日早まっているとされる。京都府では、1930年代以降、平均1~2週間早くなっているとされる。都市部ではヒートアイランド現象等と相まって、郊外よりも開花や花芽の成長が早いことが報告されている。

- 一方、冬季の気温上昇による休眠解除の遅れ[冬季の低温に一定期間さらされることによって、前年に形成された花芽が休眠状態から解除されるが、低温期間が不十分だと、休眠解除が遅れる]により、サクラの開花が遅れる地域が拡大していることも報告されている。

- 紅葉については、カエデやイチョウの紅葉の遅延が報告されており、観光資源への影響も報告がある。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴い、サクラの開花は北日本で早期化、西南日本で遅延化等が見込まれる。紅葉では、最盛期の遅れや色づきが変化する可能性が示されており、花見や紅葉の時期・期間の変化に伴う観光やイベントへの影響が指摘されている。

- サクラの開花は、将来、北日本では開花が早まる一方、西南日本では遅くなる傾向が予測されている。気温上昇により、開花から満開までの期間が短縮し、花見可能日数が減少する可能性が高い。ソメイヨシノでは、温暖化の進行に伴い、当初は開花が早まるが、さらに高温化すると休眠打破の遅れが顕著となり、開花の遅延、満開に至らない年、開花しない年が生じ、最終的には開花しなくなる可能性が示唆されている。

- 紅葉は、高山・亜高山帯で、紅葉最盛期が現在より数週間遅れ、21世紀末には12月上旬~中旬にずれ込むという予測がある。自然林・二次林では、落葉広葉樹の着葉期間が長期化し、紅葉最盛期が現在より遅くなることが予測されている。加温実験やモデル研究からは、カエデ類やコナラ等で紅葉・落葉時期の遅れ、紅葉開始日の変化や色づきの悪化が生じる可能性が示唆されている。

- サクラの開花や紅葉の時期・期間の変化に対して、休日やイベントの日程が調整されない場合、観光収益などの生態系サービスの低下を招く可能性が指摘されている。

(13)温暖化でシカやイノシシが増加・生息域拡大? ※報告書では2つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) ニホンジカ:「肯定的」、イノシシ:「肯定的」

結論:ニホンジカ・イノシシの分布拡大が確認されており、特にニホンジカでは、生息適地拡大に対する温暖化(積雪条件の変化等)の寄与が大きいことが示されている。

- ニホンジカは、1978年から2020年にかけて、北陸や東北(青森・秋田等)を含む地域へ、分布が大きく拡大している。この分布拡大に伴い、国立公園内の植生被害、農作物被害、造林木の剥皮被害、ヤマビルの分布拡大などの影響が確認されている。ただし、これらの社会・経済的影響については、気候変動との直接の因果関係や寄与度は評価されておらず、さらなる調査が必要とされている。

- ニホンジカの増加要因は、捕獲圧の低下、土地利用変化、積雪量・積雪期間の減少など複合的要因が指摘されている。全国的な生息適地推定では、1978年に国土の27.7%だった生息適地が、2020年には約7割へ拡大しており、その多くで土地利用変化よりも気候変動の寄与が大きいことが示されている。

- イノシシについても、1978年から2020年にかけて増加し、北陸ではほぼ全域、東北でも青森県まで分布が拡大している。日光地域では、積雪量の減少に伴い越冬地が高標高域へ拡大した事例が報告されている。

- ニホンジカやイノシシの北上により、それらを宿主とするマダニの生息域や、ダニ媒介感染症流行域の変化の可能性が指摘されている。

②将来予測される影響(日本) ニホンジカ:「肯定的」、イノシシ:「記載なし」

結論:温暖化の進行に伴い、ニホンジカの生息域がさらに拡大し、被害も全国的に広がる可能性が示されている。一方、イノシシについては将来予測に関する評価は記載されていない。

- RCP2.6[低位安定化シナリオ]およびRCP8.5[高排出継続シナリオ]の場合、ニホンジカの生息分布確率が50%以上の地域は、2025年に全国の約7割、21世紀中頃には全国の9割超と予測されている。

- これに伴い、植栽苗木の被害や成木の樹皮剥ぎ被害が全国に拡大することが予測されている。

- 温暖化に伴う積雪減少に加え、人口減少による耕作放棄地の増加を仮定した研究では、2103年におけるニホンジカの生息適地が、国土の9割以上に拡大すると予測されている。

(14)温暖化で磯焼けを含む藻場の衰退・消失が進行? ※報告書では4つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:海水温上昇とそれに連動した植食性魚類の分布拡大などにより、磯焼けを含めた藻場の減少・衰退が各地で報告されている。

- 全国的に藻場面積の減少が報告されており、その要因として、海水温上昇による生育阻害や分布適域の変化と、植食性魚類[海藻などを主に食べる魚]の摂食圧の増加が重なって作用していると整理されている。

- 各地で、カジメ類など温帯性大型海藻の衰退、群落の小型化や現存量低下、暖海性藻類への置換、大規模な磯焼け[岩礁域で大型の海藻が大きく減少・消失する現象]の発生が確認されている。

- これら藻場の減少・劣化が生じている地域では、藻場を主要な生息場とするアワビ類やイセエビ類の漁獲量減少が併せて報告されている。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴う海水温の上昇と植食性魚類の分布の北上により、磯焼けの拡大や藻場消失が進む可能性が予測されている。特に高排出シナリオでは、藻場を形成してきた主要な海藻が生育できなくなり、藻場依存性の高い水産資源への影響が拡大する可能性がある。

- アラメ・カジメ類やコンブ類など主要な藻場構成種は、分布域の北上または縮小が予測され、高排出シナリオでは従来の生育適地で生育困難となることが示されている。

- これに加え、植食性魚類(アイゴ等)の分布北上と摂食圧の増加が重なることで、藻場の回復が阻害され、磯焼けが持続・拡大する可能性が指摘されている。

- 将来、藻場が寒海性から暖海性種へ移行する過程では、海藻の置換が直ちに進まず、一時的に藻場が失われた状態(磯焼け)が生じやすいとされている。

- こうした藻場分布の変化を踏まえた予測では、東北太平洋岸や瀬戸内海などで藻場の大幅な衰退が生じ、アワビ類など藻場依存性の高い水産資源量がさらに減少する可能性が示唆されている(特に東北地方沿岸域では、瀬戸内海に比べ温度変化が大きいため、藻場生態系の大きな変化が予測されている)。

(15)温暖化でサンゴの白化や分布域の変化が進行? ※報告書では6つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「肯定的」

結論:日本の亜熱帯域(主に沖縄)では、海水温上昇に伴い、サンゴの白化が頻発・大規模化している。また、日本周辺では、サンゴの分布が高緯度側(北方)へ拡大している。

- 沖縄地域では、海水温上昇により白化現象の発生頻度が増加しており、夏季の高水温によるものと整理されている。2016年夏季には、石垣島・石西礁湖および西表島崎山湾周辺で、平均白化率90%以上の大規模白化が発生した。2024年にも、沖縄地域で平均白化率89%の白化が確認された。

- 太平洋側では房総半島以南、九州西岸北部において、サンゴの分布北上が確認されている。温帯域においても、1950~2010年代にかけて、造礁サンゴの分布北限の拡大が検知されている。これらは、海水温上昇に伴う生育可能条件の変化と整合的な現象とされている。

- 2016年発生の石西礁湖の白化前後で、生態系サービスの潜在的経済価値変化の推算例がある(漁業:21億円→19.8億円、観賞魚:150.3億円→120億円、ダイビング:414.4億円/年→362.6億円/年)。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化が進むほど、サンゴの白化の頻度や規模が増加し、サンゴ礁生態系の劣化が進むと予測される。造礁サンゴの分布は高緯度側への拡大が見込まれ、温暖化や海洋酸性化の進行によっては、日本近海から生育適域が消失する可能性もある(既存のサンゴ礁が完全に消失するか否かは未確定)。

- 将来の水温上昇により、亜熱帯域のサンゴ群集では、白化・死亡の頻度と規模が著しく増加すると想定されている。RCP8.5[高排出継続シナリオ]では、今世紀末に沖縄県八重山諸島周辺で、ほぼ毎年白化が発生し、造礁サンゴが生育困難となる可能性が示されている。

- 温暖化の進行に伴い、造礁サンゴの分布北限は今後も温帯域へ移動するとされている。一方、高温化と海洋酸性化が同時に進行する高排出シナリオでは、21世紀末までに日本近海から造礁サンゴの生育適域が消失するとの予測も示されている。低排出シナリオでは、生育適域が一部残存する可能性が示唆されており、分布域の将来像はシナリオ依存性が高い。

- これらの白化や分布域の変化は、サンゴ礁を観光資源としている地域において、観光・レクリエーション分野での影響が顕在化する可能性があると指摘されている。

5.現状の温暖化影響は未確定だが、将来の影響については肯定的に評価されている2事象

(1)温暖化で沿岸部の高潮・高波被害が増加? ※報告書では3つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 高潮:「未確定」、高波:「未確定」

結論:高潮・高波による甚大な被害は発生しているが、それらが温暖化(海面水位上昇や台風強度の増加など)によって増加していると結論づけられる科学的知見は確認されていない。

- 顕著な高潮は1960年代まで多く、その後減少し、1990年代以降再び頻発しているが、1950年以降の長期的な増加傾向は確認されていない。

- 近年は台風だけでなく、発達した低気圧による高潮も発生し、浸水被害が報告されている。

- 高波については、日本周辺で波高や波パワーの上昇傾向を示す観測・解析結果がある一方、温暖化によるものか自然変動によるものかについての見解は一致していない。

- 高潮と高波が重なった浸水被害(例:2018年台風第21号・大阪湾)など、被害規模が極めて大きい事例は近年も発生している。

- ただし、気候変動に伴う海面水位上昇や台風強度増加が、現在の高潮・高波被害に、すでに影響していることを示す具体的な事象・研究は確認されていない。

②将来予測される影響(日本) 高潮:「肯定的」、高波:「未確定」

結論:温暖化の進行に伴い海面水位が上昇するため、高潮・高波による浸水リスクは高まると予測される。強い台風の増加により、特に三大湾(東京湾・大阪湾・伊勢湾)で高潮被害の増大が予測される。一方、高波については、波高の増減に地域差が見込まれ、単純な被害増加は予測されていない。

- 日本沿岸の平均海面水位は、21世紀末に2℃上昇で約0.40m、4℃上昇で約0.68m上昇すると予測されているため、台風や低気圧の強化がなくても、高潮・高波による浸水リスクは高まる。

- 将来、強い台風の増加が予測され、東京湾・大阪湾・伊勢湾では最大潮位偏差が増加すると予測されている。このため、影響人口・被害額の増加が予測されており、東京都では1.5~2℃上昇で約330万人、3~4℃上昇で約400万人が、高潮と海面水位上昇の影響を受けると推計されている。

- 一方で、高波については、平均波高は将来減少するとの予測がある(ただし、観測では減少が確認されていない)。また、低頻度の極端波高(10年確率波など)は、台風経路の変化などの影響を受け、地域によって±30%程度の変化が見込まれている。

(2)温暖化で外来生物の定着や分布が拡大? ※報告書では3つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「未確定」

結論:温暖化によって外来生物の定着や分布拡大がすでに生じていることを、直接的に示す知見は確認されていない。

- 外来種であるスクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)では、過去5年間の冬期気温に基づく解析から、越冬成功確率が高い地域が九州・四国・本州南部の沿岸低地に分布していること、また関東平野が日本における北限域であることが示されている。ただし、平野部全体への侵入や定着の進行など、温暖化による定着・分布拡大がすでに生じていることは示されていない。

②将来予測される影響(日本) 「肯定的」

結論:温暖化の進行に伴う気温・水温の上昇や降水パターンの変化により、外来生物の越冬・繁殖が助長され、定着や分布拡大が進む可能性が示されている。

- 湖沼では、気温・水温や降水パターンの変化により、重点対策外来種の越冬や繁殖が助長される可能性が指摘されている。

- 宮城県伊豆沼では、重点対策外来種である水草のホテイアオイが、RCP8.5[高排出継続シナリオ]における21世紀末の3~4℃上昇時に、越冬可能になると予測されている。

- 河川では、融雪洪水の減少により、サケ科の淡水魚であるブラウントラウトなど外来種の侵入が容易になり、在来種の生息域が縮小する可能性が示されている。

- スクミリンゴガイ(ジャンボタニシ)では、RCP2.6[低位安定化シナリオ]、RCP8.5[高排出継続シナリオ]で2080年代に東北北部や北陸で分布適域が拡大すると予測される。

- 侵略性の高い多年草であるオキザリス・ラティフォリアについても、将来の気候シナリオ下で、日本における分布域が大きく拡大する予測が示されている。

6.現状と将来の双方について、温暖化影響が未確定または不明な5事象

(1)温暖化で花粉飛散が増加・長期化? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「未確定」

結論:花粉飛散量は増加傾向にあるが、その要因は森林構造の変化(スギ人工林の成長)にあると指摘されている。一方で、温暖化による影響の可能性も指摘されているが、明確にはなっていない。

- 花粉飛散量は、年次変動を繰り返しながら増加傾向にあるが、その要因は、1970年以降に造成されたスギ人工林が成長し、雄花を付け始めると考えられる20年生以上のスギ林の面積が増加している点にあると考えられている。

- 花粉飛散量が多い年には、スギ花粉症患者の再診割合の増加や、抗アレルギー剤の投与日数の長期化が一部の医療機関で報告されている。

- 1987~2021年にかけて、日本の9都市を対象とした研究では、スギ・ヒノキの雄花形成期(6~8月)の平均気温が増加傾向にあり、翌年の花粉捕集数と正の相関関係があることが報告されている。花粉量は、前年夏季の気温や湿度に関連しているとされ、地球温暖化に伴う気象条件の変化が、翌年の花粉飛散予測に影響を及ぼしている可能性も指摘されている。

②将来予測される影響(日本) 「知見不足」

結論:評価に必要な科学的知見が不足している。

- 「国内における気候変動と花粉の飛散量、花粉症の罹患数に関する将来を予測した知見は確認されていない」と記載されている。

(2)温暖化で山火事・森林火災が増加? ※報告書内に直接的な記載なし(間接的な言及箇所はあり)

①現在の状況(日本) 「記載なし」

結論:評価が示されていない。

- 国内の山火事・森林火災の現在における温暖化影響について、関連する記載がみられない。

- なお、火災関連の記載では、「国民生活・都市生活」分野の小項目「文化・歴史」において、国宝・重要文化財での落雷火災の事例(国宝神谷神社本殿、重要文化財日吉神社三重塔)への言及がある。

②将来予測される影響(日本) 「記載なし」

結論:評価が示されていない。

- 国内の山火事・森林火災の温暖化影響に関する将来予測については、直接的な記載がみられない。

- 山火事・森林火災への間接的な記載としては、「健康」分野の小項目「温暖化と大気汚染の複合影響」で、シベリアの森林火災による2030年の影響を予測した研究が健康影響との関連で例示されているが、山火事・森林火災に対する温暖化影響評価への言及ではない。

- 同じく、「産業・経済活動」分野の小項目「商業」では、小売業の代表的な温暖化リスクとして、「森林火災・樹木の病害虫等の発生による木材調達コストや木材原料商品の調達原価の増加」が例示されているが、山火事・森林火災に対する温暖化影響評価への言及ではない。

- そのほか、火災関連では、「国民生活・都市生活」分野の小項目「文化・歴史」において、落雷による火災が将来増え、日本の建築物での火災発生頻度の増加が予想されているとの記載がある。

(3)温暖化で電力需要が増大し需給がひっ迫? ※報告書では2つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「未確定」

結論:猛暑によって想定を上回る電力需要が発生するといった影響は発生しているが、その発生年は限られており、エネルギー産業への影響が深刻であるとの知見は確認されていない。

- 2018年夏季、2022年6月、2024年夏などで、高温に伴い電力需要が想定を上回り、需給ひっ迫注意報や需給改善指示が発出された事例がある。また、台風や豪雨により、送配電設備や変電所が被害を受け、大規模停電や復旧の長期化が生じた事例も報告されている。

- ただし、これらの影響については、発生年が限られ、エネルギー産業への影響が深刻であることを示す知見は確認されていないとの評価が示されている。

②将来予測される影響(日本) 「未確定」(ただし夏季ピーク需要の増加については「肯定的」)

結論:全国の年間電力消費量の変化は小幅にとどまるとの予測が多い一方、温暖化の進行により、夏季のピーク需要やスパイク需要の増加が見込まれる。ただし、それらが電力需給のひっ迫につながると直接評価した知見は確認されていない。

- 多数の研究により、夏季の冷房需要の増加と冬季の暖房需要の減少が予測されている。

- 沖縄や九州などの暑い地域では、夏季の電力需要増加により、年間の電力消費量も増加すると予測されている。

- 一方、全国の年間電力消費量の変化は小幅にとどまるとする予測結果も多く、影響は主として夏季ピーク負荷やスパイク需要の増加として現れると整理されている。

- 夏季の冷房需要増加や夏季ピーク需要の増加については、需要の増加が著しく、これら需要増に備える必要があるとされている。

- ただし、将来の電力需給ひっ迫を直接的に示す評価結果には至っていない。

(4)温暖化でクマ被害が増加? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「未確定」

結論:温暖化がヒトとツキノワグマの衝突の増加に寄与している可能性には言及されているが、具体的な影響や明確な評価は示されていない。

- 「国民生活・都市生活」分野の小項目「自然環境」において、「気候変動による猛暑の増加がヒトとツキノワグマの衝突の増加に寄与している可能性がある」「猛暑の増加によるヒトとツキノワグマの衝突の増加が報告されている。」と記載されている(それ以上の記載はない)。

②将来予測される影響(日本) 「未確定」

結論:温暖化に伴う暖冬と猛暑が、ヒトとツキノワグマの衝突に対して、増加・減少の両方向に作用する可能性が示されている。

- 「国民生活・都市生活」分野の小項目「自然環境」において、「ヒトとツキノワグマの衝突については、気候変動が誘発する暖冬と猛暑は、プラスにもマイナスにも作用する可能性があることが報告されており、例えば豊富な木の実の生産はヒトとツキノワグマの衝突を減少させうること、逆にブナの減少による実の利用可能性が低下することはヒトとツキノワグマの衝突を増加させる可能性があることが報告されている。」と記載されている。

(5)温暖化で季節感が変化(四季を感じにくい等)? ※報告書では1つの分野・項目に記載あり

①現在の状況(日本) 「未確定」

結論:生物季節の変化が季節感に影響を与える可能性には言及されているが、具体的な影響や明確な評価は示されていない。

- 「国民生活・都市生活」分野の小項目「自然環境」において、生物季節の変化が「国民にとって身近な動植物の生物季節の変化を生じさせる可能性があり、国民生活の中で感じる季節感及び人と自然や野生生物との関わりに影響を与える可能性がある」という記載はあるものの、その根拠となる科学的知見や引用文献は記載されていない。少なくとも、四季を感じにくくなったといった感覚的な変化については、評価に関する記載が確認されない。

②将来予測される影響(日本) 「記載なし」

結論:温暖化による将来の季節感の変化については、評価が示されていない。

- 「国民生活・都市生活」分野の小項目「自然環境」の冒頭では、「ここでは、人間活動や文化に関係する生物季節とそれに由来する国民生活の中で感じる季節感及び人と自然や野生生物との関わりの変化を主に扱う」とあり、季節感の変化が評価対象に含まれ得ることが示されている。しかしながら、季節感についての将来の温暖化影響については、評価に関する記載が確認されない。

7.おわりに

本稿では第3次気候変動影響評価報告書を題材に、「温暖化の影響ではないか」と語られがちな22の事象に対する科学的評価を横断的に整理し、社会で語られる認識と科学的評価のギャップを可視化することで、両者の橋渡しを試みた。なお、ギャップの要因分析は興味深い論点だが、本稿の目的を超えるため、今回は科学的評価結果の整理に焦点を当てた。

最後に、報告書の意義を一層高める観点から、前項までの整理を通じて浮かび上がった課題を示す。

(1)社会的関心と評価体系の視点の違いに起因する課題

報告書の評価体系は、体系性と網羅性が重視され、科学的な分野設定に沿ったものとなっており、そのような評価体系自体は妥当なものといえる。

一方で、社会的な関心事象は必ずしもこのような分野区分に沿って生じるものではない。そのため、本稿で扱った特定の関心事象や分野横断的な事象は、報告書の評価体系に必ずしも対応していない。例えば、「温暖化で山火事・森林火災は増加するか」は社会的関心が高い事象だが、報告書には評価が明示されていない。社会的関心の高い事象が評価対象から抜け落ちてしまう可能性がある点は、課題の1つだといえる。

また、今回行った作業では、複数の箇所から抽出した評価結果を統合・要約する過程の難易度が特に高かった。その要因はいくつかあるが、報告書自体がすでに多様かつ数多くの科学的知見を要約したものであるため、それらを横断的に統合・要約すると、結論がさらに曖昧になりやすいことが挙げられる。利用者にとって、身近な事象に関する評価結果を読み解くハードルが高いことは、大きな課題である。本稿で取り上げたような特定の事象やリスク別に評価結果を整理し、報告書とは別に提示することも、利用者の意思決定への活用可能性を高める点から検討の余地がある。

(2)確信度の意味合いに関する課題

報告書では、証拠の質・量や見解の一致度に基づく「確信度」が定義されているが、第3次評価報告書では、「重大性」や「緊急性」に対する確信度という形で、社会・経済との関わりを介した指標となっている。この場合、確信度は温暖化影響の有無や程度そのものに対する科学的な「確からしさ」と、常に一致するとは限らない。

したがって、確信度の意味が非専門家には理解しにくいものとなっている。特に、事象の重大性や緊急性に対する社会的な評価と学術的な評価が一致しない場合では、確信度の解釈に注意が必要になる。確信度のような指標は、評価結果の透明性を高める上で有効である一方、利用者にとっては、直感的な理解を妨げる要因にもなり得る。

利用者の理解を助ける観点から、評価結果の「確からしさ」をより直感的・視覚的、かつきめ細かに示す工夫が望まれる。そのためには、現在のように小項目単位で一律に確信度を付与するスタイルには限界があり、個別の知見単位で確信度等の評価を付す方向で検討されることを期待したい(※)。

※気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第6次評価報告書では、個々の知見ごとに確信度や可能性のランクを示す方法が採られている。ただし、IPCC評価報告書と本報告書では、評価範囲(世界・地域スケールと日本国内)や評価体系が大きく異なるため、同様の手法を単純に適用できるものではない。

(3)肯定的でない評価の取り上げ方・伝え方に関する課題

評価の方向性区分の判定に際して、「肯定的」と「未確定」の判別が難しい場合が少なくなかった。その一因は、温暖化影響に否定的な知見に関する記載が、科学的厳密性を確保するための参考情報なのか、見解の不一致を示す根拠となる情報なのかといった、記載の意図が必ずしも明確に示されていない点にある。

また、温暖化影響に関する知見が限られる場合に、知見不足への言及の有無が項目間で必ずしも一貫していないようにみえる。例えば、小項目「野生鳥獣による影響」では、現在の影響について、ニホンジカおよびイノシシに関する肯定的な評価が示されている一方、それ以外の野生鳥獣については言及がない。将来影響についても、ニホンジカに関する肯定的な評価は示されているが、イノシシやその他の野生鳥獣については記載がみられない。このような場合、報告書の一部分のみを参照すると、肯定的な評価が相対的に強調される形となり、評価の全体像が正しく伝わらないおそれがある。

科学的厳密性の観点からみて、温暖化による影響が限定的であることを示す知見や、不確実性が大きいことに関する情報についても、より分かりやすく、かつ明確に提示するための工夫が求められる。

(4)次回の影響評価に向けて

今後の影響評価では、科学的体系性を維持しつつ、社会的に関心の高い事象や利用者ニーズを踏まえた情報整理が求められる。加えて、気候変動リスクへの適切な理解を深めるためには、「何がわかっているか」だけではなく、「何がわかっていないか」を共有することも重要である。そうした取組が、気候変動影響への対処という不確実性を伴う課題において、自治体や企業など多様な主体が懐疑や様子見にとどまることなく、適応に向けた行動に踏み出す一助となる。

<改善の方向性>

- 社会的に関心の高い事象を網羅した評価体系とアウトプットの充実

- 評価結果の確からしさと前提条件を直感的に伝える工夫

- 肯定的でない評価や不確実性の高い評価の明示

- 環境省「第3次気候変動影響評価報告書の公表について」環境省報道発表資料, 2026年2月16日

- 環境省「第3次気候変動影響評価報告書」環境省Webサイト, 2026年2月16日参照

- 文部科学省・気象庁「日本の気候変動2025 ?大気と陸・海洋に関する観測・予測評価報告書」2025年3月

- 環境省「令和8年度の気候変動適応計画見直しに向けた議論の開始について」環境省報道発表資料, 2026年2月17日

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。