世界的に気候変動問題が注目される中、SDGsを始めとする世界的な社会的課題の解決には、莫大な資金が必要と言われている1 。その中で、政府や企業が資金調達を行う債券市場では、環境問題の解決に向けて、グリーンボンド市場が拡大してきた。最近では、さらに社会的課題解決への貢献を高める債券が発行されており、新たな取り組みが広がりつつある。

1.新たな資金調達手段の広がり

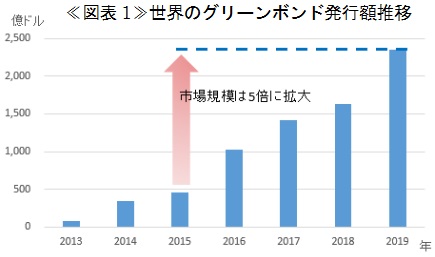

(出典)RefinitivよりSOMPO未来研究所作成

昨今の世界的な社会的課題の解決に対するニーズの高まりや、金融市場における低金利環境を背景に、資金を融通する債券市場では、従来なかった新しい取り組みがなされている。その成功例とされるのがグリーンボンドである。グリーンボンドは、政府や企業の資金調達において、資金使途を再生可能エネルギーの普及や地球温暖化への適応等のグリーンプロジェクトに限定する債券である。環境問題への関心の高い投資家が、これまで十分に資金を集められなかったグリーンプロジェクトそのものを評価した上で資金提供するようになったため、資金調達の手段として活用されるようになった。

特に、2015年に採択されたパリ協定以降、地球温暖化への行動を求める声は高まっており、グリーンプロジェクトを推進したい政府・企業と、課題解決に向け資金の融通を通じて協力したい投資家双方のニーズを満たす債券として、市場規模は2015年から5倍超に拡大した≪図表1≫。

このように、債券市場において、資金の使い道が社会的課題の解決につながるかという側面(社会貢献性の高さ)で評価し、必要資金の融通を通じて社会的課題の解決を目指そうとする動きが広まっており、社会全体の関心も徐々に高まっている2 。本稿ではグリーンボンドと同様に社会貢献性を追求しつつ、別のアプローチを採用して関心を高めたパンデミックボンドとSDGs Linkedボンドについて着目する。

2.大規模感染症の抑制に貢献するパンデミックボンド

(1)パンデミックボンドによる資金調達

パンデミックボンドは、世界銀行によって2017年に初めて発行された3 。これまで資金調達の難しかった公衆衛生分野において、パンデミック(大規模感染症)が発生した場合に、一定の条件を設定した債券を発行し、調達資金を感染拡大の抑制に活用できるようにしたものである4 。

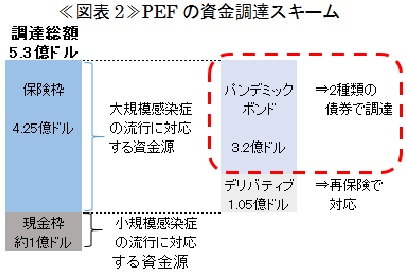

(出典)世界銀行よりSOMPO未来研究所作成

パンデミックボンドの発行の契機となったのが、2014年から西アフリカを中心に大流行し、1.1万人超の死者を出したエボラ出血熱である5 。以前から専門機関では、新型インフルエンザや重症急性呼吸器症候群(SARS)等の感染症拡大を防ぐ初期対応の重要性が認識されていた6 。しかし、エボラ出血熱の大流行時には世界保健機関(WHO)等が必要な資金を迅速に調達できず国際的な対応が後手に回り、被害が拡大した。そのため、2016年に開催されたG7財務大臣・中央銀行総裁会議にて、資金的な手当てを行うパンデミック緊急ファシリティ(PEF)の設立が発表され、必要資金の約6割がパンデミックボンドで調達された≪図表2≫。

パンデミックボンドによる調達目標額は3.2億ドル(約330億円)にのぼったが、資金使途が感染症対策に直結し社会的課題の解決に貢献するとの評価を受け、調達額の2倍を超える盛況な応募があった。なお、パンデミックボンドについては、対象となる感染症と感染者(死亡者)数や地域的な広がり等によって、調達資金の活用に複雑な条件が設定されている。

(2)顕在化した課題

順調な資金調達を行ったPEFであるが、2018年から2019年にかけてコンゴ民主共和国で発生したエボラ出血熱を巡って、早期の感染症拡大防止に資金を活用できなかったパンデミックボンドの課題を指摘する声があがっている789 。指摘の多くは、発生国(コンゴ民主共和国)以外の第2カ国目において20人以上の死亡者が必要という資金の活用条件がネックとなり、2千人を超える感染死亡者が出た事態を重く受け止めたものである。もちろん、パンデミックボンドは当初決められたスキームに則って対応しただけであるが、期待された社会貢献性(被害の拡大防止)を踏まえると、複雑な資金の活用条件と社会的なコンセンサスのバランスへの配慮が求められているといえよう。

3.可能性を秘めたSDGs Linkedボンド

(1)注目を集めたSDGs Linkedボンドの発行

2019年9月、イタリアの電力会社Enelが世界初の”SDGs Linkedボンド”を発行して、市場の関心を集めた1011 。Enelが発行した債券は、債券の発行条件に自社の再生可能エネルギー発電比率を55%以上に引き上げるというKPIと、それが達成できなかった場合に債券の支払い金利を0.25%上乗せするというEnelに対するペナルティがリンクされている。もともと同社では、SDGsに関連する取り組みを進めていたが、KPIと達成インセンティブ(ペナルティの回避)の結びつきは投資家の関心を集め、気候変動問題に貢献する事業資金の円滑な調達につながった12 。

(2)SDGs Linkedボンドの持つ可能性

債券の発行条件とKPIを組み合わせるという仕組みは、様々な社会的課題と関連付けできる可能性を持っている。例えば、環境面に焦点を当てると、自社における電力使用量の削減や、グリーン電力比率の引上げ、サプライチェーンにおけるCO2排出量削減などをKPIとして設定することも考えられる。それ以外にも環境関連の目標に限らず様々なSDGsと関連したKPIを結びつけられる13 。もちろん、ゴールに向かって有意義ではないKPIの設定は意味をなさないが、企業にとっては資金調達と社会貢献へのインセンティブをリンクさせ、投資家から見ても社会的課題の解決への取り組みを評価したうえで後押しできる画期的な仕組みともいえる14 。

4.終わりに

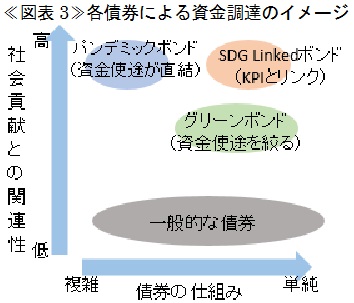

(出典)各種報道よりSOMPO未来研究所作成

このように、本稿で紹介した3種類の債券を、社会貢献との関連性や債券の仕組み(複雑性)で評価すると≪図表3≫のようになる。社会貢献との関係性においては、それぞれの債券が資金使途を社会的課題の解決と結びつけ、社会貢献性を高めることで通常の債券と差別化しており、特にパンデミックボンドとSDGs Linkedボンドは条件を設定することでその特性を強めたものといえる。また、債券の仕組みの面でみると、パンデミックボンドが複雑な条件を組み込んだために従来は資金調達の難しかった分野にも資金を呼び込むことに成功し、SDGsLinkedボンドはKPIと結びつけて企業の社会的課題の解決に向けた目標達成へのコミットメントを高めるとともに投資家の関心を集めた。

もちろん、パンデミックボンドには資金の活用条件と社会的なコンセンサスのバランス感、SDGs Linkedボンドには適切なKPI設定といった課題もある。今後両者の可能性を広げていくうえでも、資金の調達側の論理だけでなく、資金の出し手である投資家やそれを支える社会全体の評価を考慮する柔軟性が欠かせない。

日本においても政府がサステナブル・ファイナンスを後押しする動きがあり15 、企業における関心は高まりつつある。SDGs を始めとする社会的課題の解決に向けた資金の需要は旺盛であり、新たな仕組みを持った債券による資金調達が、新たな資金の流れをもたらす可能性もある16 。企業にとって、社会的課題の解決と資金調達を連動させる手法の活用は、社会的課題の解決に取り組む上での戦略の拡大につながる可能性を秘めているといえよう。

UNCTAD ”World Investment Report 2014’”によれば、先進国と途上国あわせて、SDGsの達成には2015年から30年までに毎年5兆ドルから7兆ドルの資金が必要であると試算されている。

債券市場は金融機関を中心とした機関投資家が資金をやりとりする市場であるが、一部に個人投資家向けの債券を発行するケースもある。社会的な関心の高まりを受けて、東京都や小田急電鉄は2019年に個人投資家向けにグリーンボンドを発行した。(東京都 HP「『東京グリーンボンド(外貨)』の発⾏について」(2019年10月28日)、小田急電鉄 HP「国内鉄道会社初グリーンボンド(個人向け無担保社債)を発行します」(2019年1月7日))

World Bank, “World Bank Launches First-Ever Pandemic Bonds to Support $500 Million Pandemic Emergency Financing Facility”, June 28 2017

同様の仕組みを採用しているのが、大災害が発生した場合、調達した資金を保険金として活用する大災害債(キャットボンド)である。投資家から見ると、災害が発生しなかった場合は投資元本が満期に償還されるが、災害が発生した場合は投資元本の一部または全てが償還されない。

WHO, “Ebola Situation Report”’ , March 30 2016

例えば、2009年に改定された厚生労働省の新型インフルエンザ対策行動計画では、水際対策とともに感染拡大防止の重要性が指摘されている。

Financial Times, “Ebola outbreak fails to trigger World Bank pandemic bonds”, July 27 2019

Economist, “The World Bank’s pandemic bonds are not paying out for Ebola”, Aug. 29 2019

Nature, “Pandemic bonds: designed to fail in Ebola”, Aug. 2019

従来から、グリーンボンドのように、SDGsに関連するプロジェクトそのものの資金を調達するSDGs債券は存在したが、BNPパリバ証券によれば、SDGsのKPIと債券の発行条件をリンクさせたものは初めてである。(BNP Paribas, “Italian energy company issues groundbreaking SDG-Linked bond”’)

Enel, “Enel’s general purpose SDGs Linked Bond”’, Sep. 4 2019

2019年9月の債券の発行においては2倍を超える投資家からの応募があり、10月にも同様の仕組みで債券を発行したところ4倍を超える応募があった。(Enel, “Enel Receives IFR’s “ESG Issuer of the year” and “2019 Yankee bond” awards for its game changing SDG-Linked Bond”, Dec. 16 2019)

例えば、自社におけるジェンダー平等比率などがあげられる。

国際的な金融情報誌IFRは、Enelが行ったSDGs Linkedボンドによる資金調達が借り手の”Sustainability Strategy”に焦点を当てた画期的な仕組みであるとしてESG Issuer of the yearに表彰した。(IFR, “IFR Award 2019: The winners” ”ESG Issuer: Enel”, Dec. 13 2019

最近では環境省が、企業・投資家のサステナブルな取り組みを表彰する制度を創設し、ESG金融の普及・拡大に取り組んでいる。(環境省 HP「『ESG ファイナンス・アワード』の創設について」(2019年10月4日))

例えば、近年注目される取組みとして、ソーシャル・インパクト・ボンドについて、SOMPO未来研トピックス「ソーシャル・インパクト・ボンドで考える社会的課題解決」(2019年10月)で取り上げている。