全人代2025 政府活動報告を振り返って

3月5日、中国で全国人民代表大会(以下、全人代)が開幕した。全人代は、国の最高権力機関(日本でいう国会)に相当し、年に1回開催される。中国政府による経済・社会に関する成長目標や政治運営方針が決定・公表される場となっており、非常に重要度の高い会合といえる。

とりわけ注目を集めるのが、開幕直後に行われる政府活動報告で言及される、実質GDP成長率をはじめとする主要政府目標だ。先に結論から言えば、実質GDP成長率目標は、やや高いハードルになっており、年後半にかけて追加的な景気対策が実施されることを想定する。

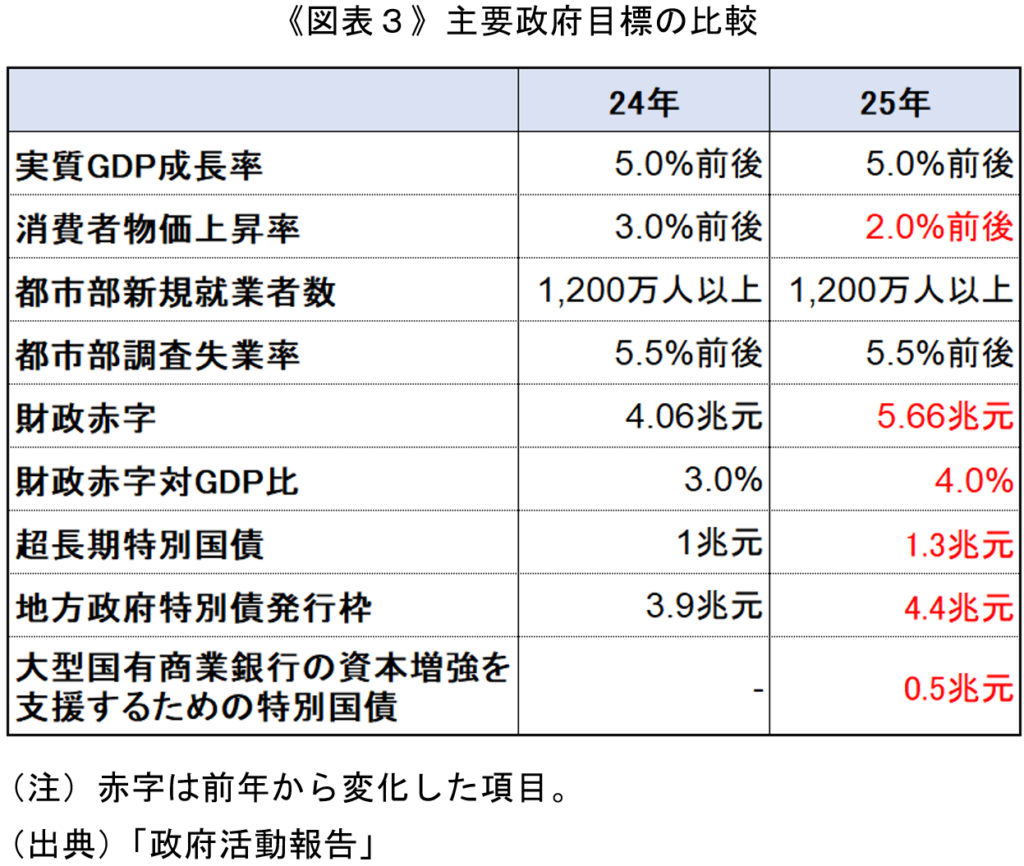

2025年の実質GDP成長率目標は、5.0%前後と、前年と同じ水準に設定された。緩やかな減速が続く中国経済であるが、目標が据え置かれること自体は、今回が初めてではない。ただし、過去に目標が据え置かれた際は、前年においては実績が余裕を持って目標を上回っていた【図表1】。言い換えれば、多少減速が進んだとしても、据え置いた目標を達成できる状況だったといえる。

一方、今年に関していえば、前年の2024年においては、5.0%前後の目標に対し、実績が5.0%とギリギリでの達成となっている。しかも、10-12月期の輸出の拡大(ここには、米国の関税引き上げ前の駆け込み輸出も含まれる)に支えられた成長の加速によって、ようやく達成できた格好だ【図表2】。2025年は、関税が実際に引き上げられ、駆け込み輸出の反動減も想定される中、前年以上に厳しい状況といえよう。

このように厳しめの目標を設定した背景には、中長期の成長目標を意識したことがあると考えられる。習近平国家主席は、2020年の時点で「2035年までに経済規模を倍増させることは完全に可能だ」とする見通しを述べている。15年間でGDPを倍増させるには、年平均で4.8%の成長が必要な計算だ。中国経済の減速傾向を踏まえると、まだ前半である5年目の段階で、5%を下回る目標設定は避けたかったものと推察される。

とはいえ、中国政府は、コロナ禍の影響が大きかった2020年、2022年を除くと実質GDP成長率目標を達成してきている(2020年は目標の公表なし)。2025年の目標達成に向けて政府が力を入れるのが、内需の拡大だ。

政府活動報告の中で、主要政府目標と並んで注目される「重点活動任務」の筆頭に、「消費を力強く刺激し、投資効果を高め、内需を全面的に拡大する」ことを掲げた。昨年は、新質生産力(高度な技術、高効率、高品質を備えた生産力)の拡大を掲げていたことから、より内需の拡大を重視する方向にシフトしたことが窺われる。

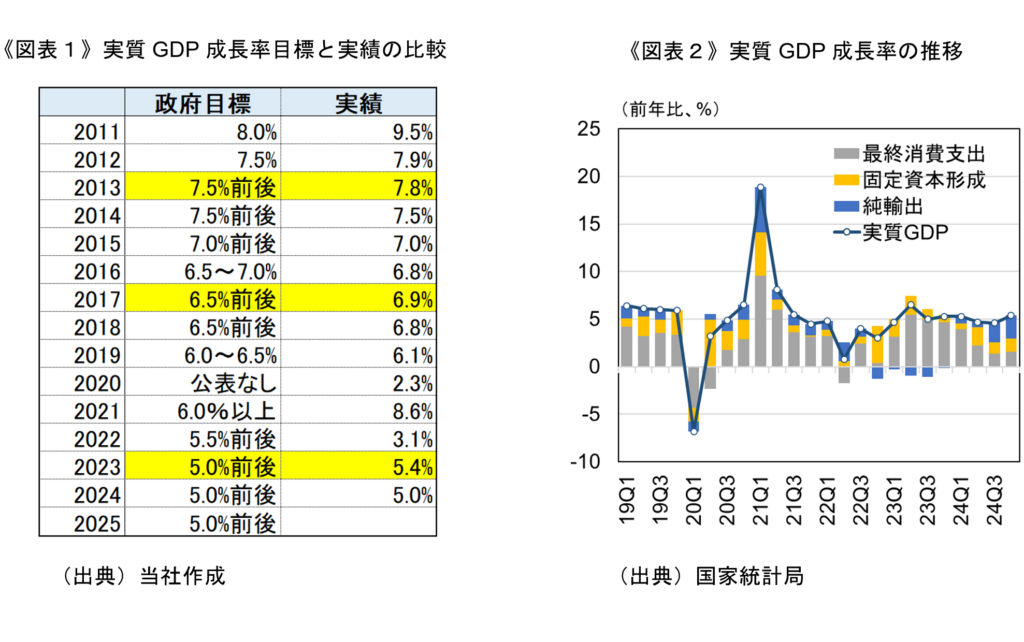

このことを裏付けるように、2025年は積極的に財政拡大を行うこととしている。具体的には、財政赤字を4.06兆元から5.66兆元、超長期特別国債の発行額を1兆元から1.3兆元、地方政府特別債発行枠を3.9兆元から4.4兆元へとそれぞれ拡大した【図表3】。また、新たに、大型国有商業銀行の資本増強を支援するための特別国債につき、5,000億元の発行を予定している。なお、超長期特別国債のうち3,000億元は、消費財買替え支援に充てるとされている。

もっとも、これらの財政拡大は目先で必要な資金を手当てしたという印象が強く、5%前後の成長目標達成に向けては、やや心もとない印象だ。例えば、大型国有商業銀行の資本増強は、景気対策というよりも、不動産不況が長引く中、デベロッパーの経営悪化リスクに備える意味合いが強い。また、超長期特別国債発行額の拡大は、2024年から実施されており、今年1月に拡充された消費財買換え支援への手当てという側面が大きいといえるだろう。

内需の弱さの主因とされる不動産市況の低迷は、デベロッパーに対する消費者の不信感が根強いことから、今年も続く可能性が高い。どこまで続くか未知数な米国による関税引き上げへの対応も含め、中国政府は、状況を見ながら年後半にかけて追加的な景気対策を実施するものとみている。