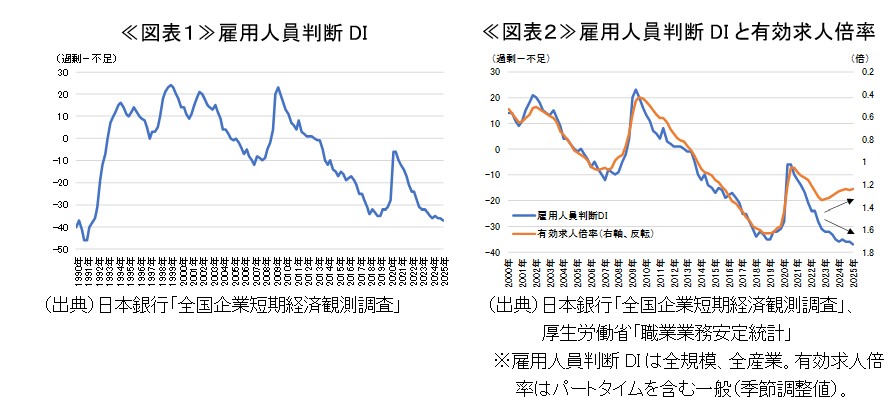

33年ぶりの人手不足の中、低下する有効求人倍率

4月1日に公表された日銀短観において、雇用状況を示す雇用人員判断DI(全規模・全産業)が▲37となり、約33年ぶりの人手不足水準となった(図表1)。一方、同日に公表された職業安定業務統計では、求職者1人に対して何件の求人があるかを示す指標である有効求人倍率は1.24倍と前月から0.02ポイント低下した。両指標の動きに乖離が生じているのは今に始まったことではなく、2023年頃から異なる動きとなっている(図表2)。

本来、図表2における両指標の動きは近いものになるはずである。雇用人員判断DIが大きくマイナスになるほどの人手不足が生じているのであれば、労働需給は逼迫し、有効求人倍率は上昇するはずだからだ。両者が逆方向の動きをしているということは、日銀短観と職業安定業務統計のどちらかが、労働需給の実態を捉えられていないものとみられる。そして、以下の理由により、実態を捉えられていないのは一般職業紹介状況の有効求人倍率の方であると考えられる。

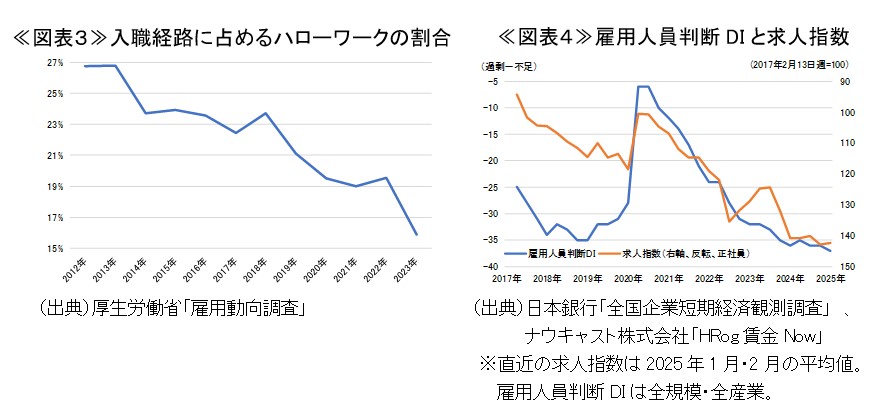

職業業務安定統計は、ハローワークにおける職業紹介業務の実績を集計した業務統計であることから、ハローワークという枠の中での雇用環境を映し出す。しかし、職業紹介の手段は多様化しており、求職経路全体に占めるハローワークの割合は低下している(図表3)。2023年にハローワークの割合は16%を切るところまで急低下しており、このタイミングは雇用人員判断DIと有効求人倍率との動きに乖離が生じ始めた時期と一致する。長く活用されてきた公的統計も、求職手段の多様化という時代の変化と共に、その有効性が低下しているものとみられる。

こうした中、活用できるのがオルタナティブデータだ。オルタナティブデータとは、公的統計や決算資料といた伝統的データ以外のデータを意味する。雇用・賃金関連のオルタナティブデータとしては、ナウキャスト社が提供しているHRog賃金Nowが有用である。雇用人員判断DIとHRog賃金Nowの求人指数とを比較すると、両者は近い動きを示しており、求人指数は昨今の人手不足の状況も捉えている。

もちろん、職業安定業務統計は長い時系列データも存在し、サンプル数も多いことから依然として有用な統計である。しかし、時代の変化による既存統計の有用性の低下は、職業安定業務統計に限らず、多くの統計において存在するリスクである。特定の統計にのみ頼るのではなく、オルタナティブデータを含めた多様な統計を活用することで、多面的にデータを分析することが、経済の実態を把握する上で重要であると考える。