人手不足によって生じる設備不足

~トランプ関税による不透明感の中でも一定の設備投資意欲は残存か~

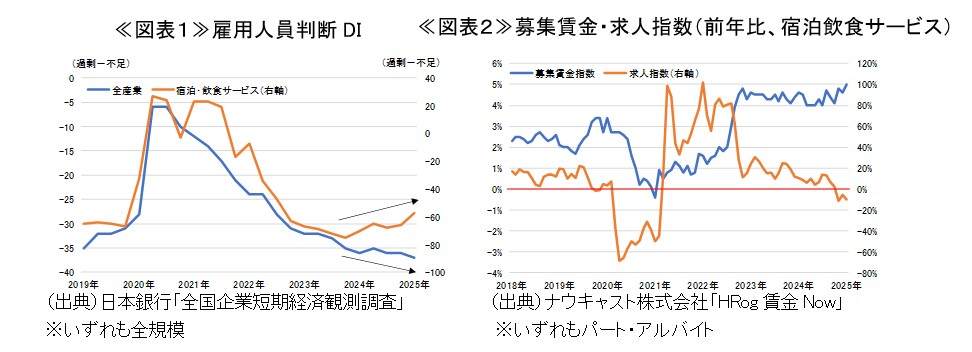

4月1日に公表された日銀短観において、雇用人員判断DI(全規模・全産業)の悪化が続き、人手不足の深刻化が改めて示される形となった。一方、翌日2日に公表された調査全容においては、極めて人手不足が深刻な業種である宿泊・飲食サービスの雇用人員判断DIに、改善の動きがみられた(図表1)。宿泊・飲食サービスの雇用人員判断DIは、水準としては依然として全産業対比で深刻な人手不足を示すものの、2022年12月調査の▲75を底に、改善傾向での推移が続いている。

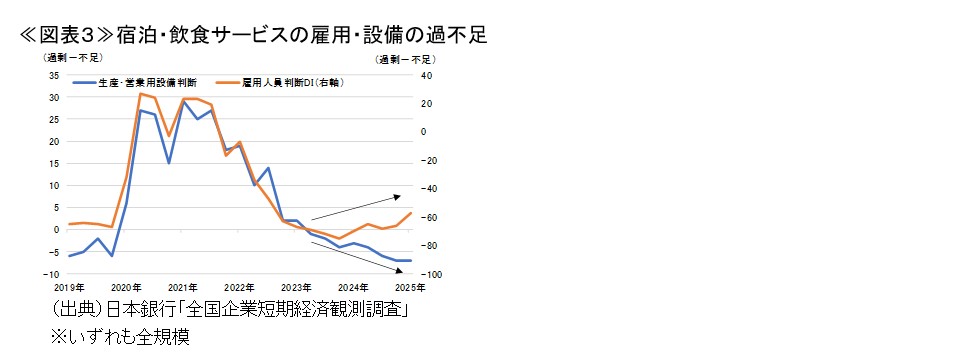

なぜ全産業において人手不足が進展する中で宿泊・飲食サービスに改善の動きがみられるのか。筆者はその理由の一つが、人手不足解消を目的とした機械化・省力化投資の進展にあると考えている。ナウキャスト社が公表するHRog賃金Nowによると、宿泊・飲食サービスの賃金指数が前年比で高い伸びを示し続ける一方で、求人指数については鈍化傾向での推移が続き、足もとでは前年比でマイナスに転じている(図表2)。賃金が大きく上昇することで、人手不足の中においても企業が求人を出しにくくなっているものとみられる。こうした中、企業の視点が、人員数を増加させることから、設備投資によって機械化・省力化を進め、少ない人員で業務を回すことに移ってきている可能性がある。これまで同じ方向に動いていた雇用人員判断DIと生産・営業用設備判断DIは2024年頃から逆方向に動いており(図表3)、人手不足を機械化・省力化で補おうとする企業の動きが、人手不足感の底打ちと設備投資の更なる不足感の高まりに繋がった可能性が示唆される。身の回りを見ても、宿泊・飲食サービスにおいては、人員がセルフレジや配膳ロボットに置き換えられる動きがみられており、こうした数字に違和感は無い。そして、宿泊・飲食サービスのソフトウェア投資計画をみると、2025年度計画は前年度比+9.8%と、全産業の同+4.3%を大きく上回っており(いずれも全規模)、設備投資によって機械化・省力化を進めることで、人手不足を解消しようとする動きが見える。

トランプ関税を背景とした不透明感の高まりによって、企業の設備投資意欲が下押しされることが懸念されるが、人手不足は日本経済が抱える構造的な問題である。人手不足に対応した設備投資は事業を継続させる上で不可欠であり、今後も健在であると考えられる。また、中長期的にはAIの発達によって、機械化・省力化が可能な業務範囲も拡大し、幅広い業種で人手不足を解消しようとする動きが加速していくだろう。