牛・豚・鶏に垣間見える家計の節約行動

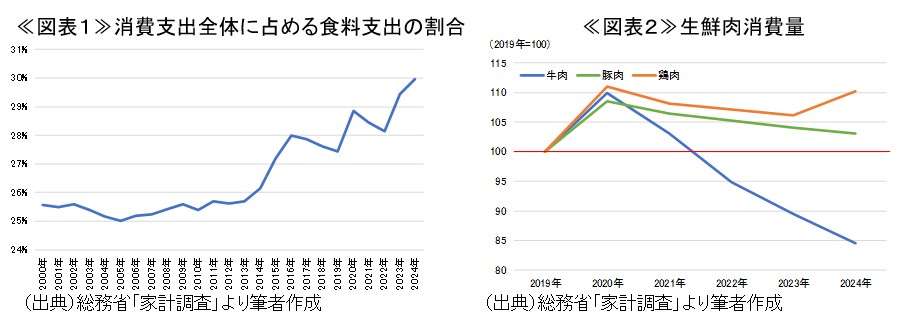

物価高による家計への影響が叫ばれて久しい。とりわけ、食料価格の上昇の影響は大きく、家計の消費支出全体に占める食料品への支出割合は右肩上がりで上昇している(図表1)。そうした中、家計はあの手この手で節約を実施しており、消費行動に変化が生じている。中でも、分かりやすい変化が生じている品目が生鮮肉への支出である。

生鮮肉については、主に牛肉・豚肉・鶏肉への支出がなされているが、2020年においては新型コロナウイルスを背景とした外出抑制によって、3品目とも消費数量が大きく増加した。その後、内食増・外食減の影響は徐々に剥落していくことになるが、それぞれの品目で動き方は異なっている(図表2)。まず、牛肉については消費数量が急速に減少し、2024年にはコロナ前の2019年の水準を大きく下回っている。物価高による家計の節約志向の高まりが、比較的価格の高い牛肉需要を抑制したものとみられる。豚肉については、コロナの影響の剥落によって消費数量は減少傾向で推移するも、コロナ前を上回る水準は維持している。鶏肉については、牛肉・豚肉と同様にコロナの影響の剥落によって消費数量が減少傾向で推移するも、2024年には増加に転じ、コロナ前を10%以上上回る水準に達している。物価高により家計の節約志向が高まる中で、比較的価格の安価な鶏肉に需要が集まっているものとみられる。

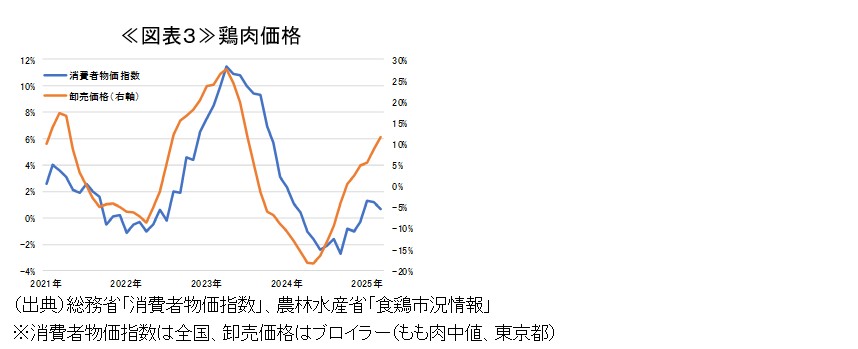

生鮮肉消費における最後の砦とも言える鶏肉だが、物価高の影響は鶏肉価格にも及んでいる。農林水産省が公表する食鶏市況情報によると、ブロイラーの卸売価格は上昇傾向で推移しており、足もとで伸び率が大きく拡大している。卸売価格は小売価格に3か月程度先行して動く傾向にあり、こうした傾向が維持されるのであれば、鶏肉の小売価格は少なくとも今後3か月は上昇傾向が続くものとみられる。その場合、鶏肉についても家計による節約の対象となることが予想され、消費者の不満は更に高まることになるだろう。トランプ関税による株安や景気への不安感が高まる中、日常生活の満足度の低下によって、消費者マインドが更に悪化していくことが懸念される。