誰が新聞を読まなくなったのか

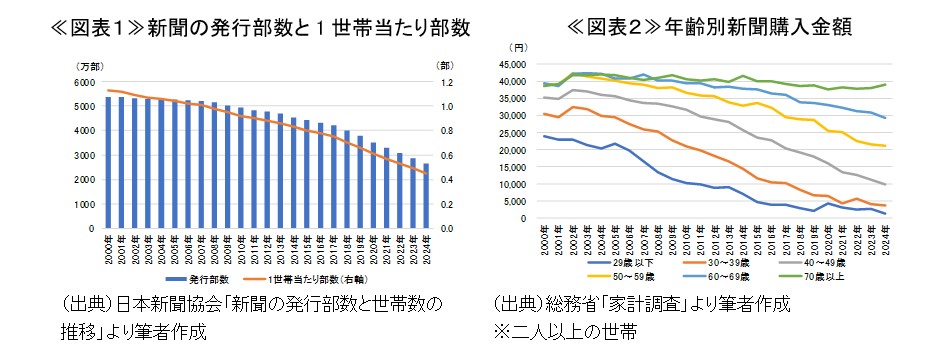

新聞離れが叫ばれて久しい。新聞の発行部数は2000年時点と比較して半分以下にまで減少しており、減少ペースも加速している(図表1)。それに伴って、1世帯当たりの部数も0.45部にまで減少しており、多くの世帯が新聞を読まない状況になっている。一体、誰が新聞を読まなくなったのだろうか。

総務省が公表する家計調査では、世帯主の年齢別に品目ごとの消費金額を確認することができる。年齢別の新聞購入金額を見ると、新聞離れの様子が浮かび上がる(図表2)。全体として、年齢が若いほど新聞への支出金額は少なく、その傾向は一貫している。また、こうした傾向は近年に限ったことではなく、2000年時点においても基本的に同様の年齢差がみられた。一方で、現在と2000年時点とを比較すると、当時は50代、60代、70歳以上の年齢層で新聞購入金額がほぼ同水準となっており、いずれも高水準であったことが特徴的である。

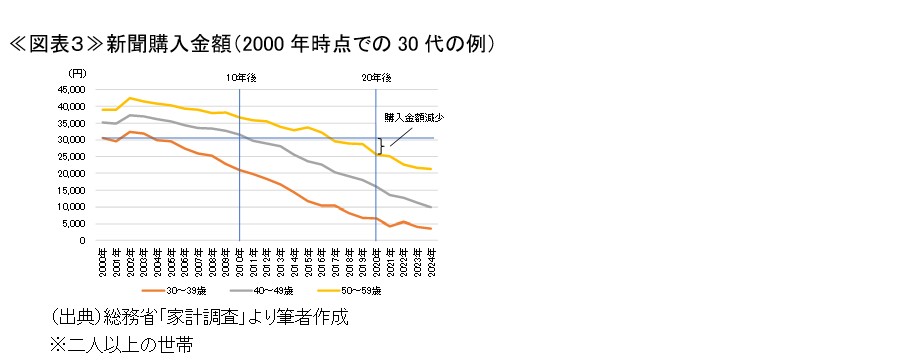

また、時の経過と共に、各世代が年を重ねていく点にも注目する必要がある。例えば、2000年時点での30代は2010年には40代、2020年には50代となる。2000年時点での30代は2010年時点(彼らが40代になった時)1には新聞購入金額がほぼ変わらなかったものの、2020年時点(彼らが50代になった時)には新聞購入金額が減少している2(図表3)。同様にみていくと、2000年時点においての年齢が若いほど年を重ねた時の購入金額の減少が大きく(≒購読をやめている)、年齢が高いほど購入金額の減少が小さい(≒購読を続けている)傾向にあることが分かる3。

まとめると、高齢層は元々新聞を購読しており、その後も購読を継続する傾向にあるため、足もとでも比較的高い購入金額が維持されている。反対に、若年層は元々の購読者が少なく、途中で購読をやめやすい傾向にあることから、購入金額は低い。20代以下及び30代においては、ほぼ底這いとも言える状況となっている。

現在、新聞を支えているのは主に2000年時点での50代以上、すなわち現在の70代以上の新聞購読者であると言える。平均寿命が男性で81.09歳、女性で87.14歳であること4を考慮すると、70代以上の高齢者が今後も長期間に渡って新聞購読を継続することは困難である。現代においては、ニュースアプリやSNSなど、新聞以外の情報取得の手段がかつてよりも充実している。しかし、ニュースアプリで提供される記事やSNSにおいて話題の起点となる情報は新聞記事であることが少なくなく、コンテンツとしての新聞記事の重要性は依然として高い。新聞の発行部数は今後も減少していくことが見込まれるが、マネタイズ方法を多様化することで、今後も高品質の情報発信の継続が望まれる。

- 家計調査はサンプル調査であり、同一世帯の追跡調査ではない点、サンプル数が限られることから、振れが大きくなる傾向にある点には留意する必要がある。

- 総務省「消費者物価指数」によると、2018年頃から新聞代の指数に上昇の動きがみられており、実質値では更に小さくなる。

- こうした傾向は実質値においてもみられる。

- 厚生労働省「令和5年簡易生命表」