日本酒製造免許の新規発行について考える

~ビールの規制緩和から学べること~

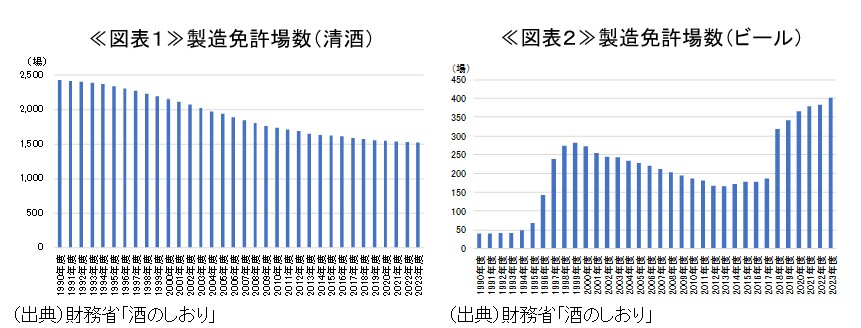

今月、財務省から公表された酒のしおりをみると、清酒の製造免許場数は減少の動きが続いている(図表1)。日本酒に関しては、「需給の均衡を維持する必要がある」とした酒税法の根拠に基づき、原則として免許の新規発行が認められていない。結果として、清酒の製造免許場数は30年以上連続して減少している。

こうした中、政府が清酒の製造免許の新規発行に関する規制を緩和する検討に入ったことが報じられている1。新規参入が可能になれば、清酒の製造免許場数の減少に歯止めがかかり、清酒産業に競争が生じることによって品質の向上や製品の多様化などが期待される。一方で、様々な業者が参入することによる粗製乱造といったデメリットも懸念される。規制緩和によって、どのような変化が生じるのであろうか。

酒類の規制緩和については、ビールでの規制緩和が参考になる。ビールについては、1994年と2018年に規制緩和がなされている。1994年には年間最低製造量が2,000キロリットル以上から60キロリットル以上にまで大幅に引き下げられ、小規模な事業者がビール産業に参入することが可能になった。年間最低製造量の緩和によって、ビールの製造免許場数は約6倍に増加したが、事業者が乱立したことで1999年をピークに緩やかな減少が続いた(図表2)。その後、2018年にビールの麦芽比率が67%以上から50%以上に引き下げられ、副原料に使用できる素材が拡大されたことで、嗜好の多様化に対応する機会が生じ、ビールの製造免許場数は再び増加に転じている。

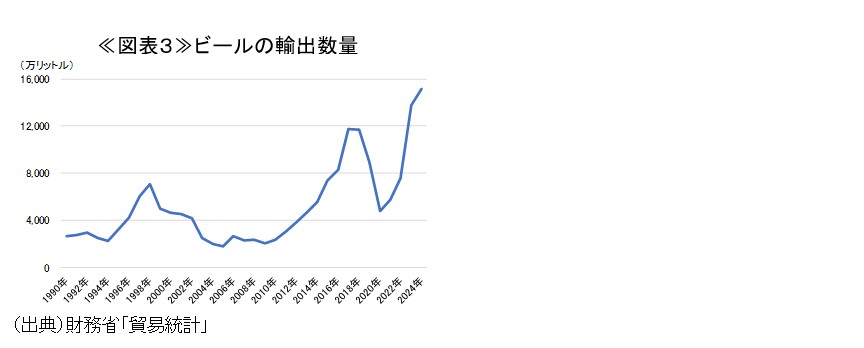

清酒の製造免許に関する規制緩和によって新規参入が促されることで、清酒の製造免許場数は増加に転じることが予想される。筆者は規制緩和に賛成であるが、野放図な緩和は品質の低下によって、産業全体の評価を下げることにも繋がりかねない。ビールの輸出数量をみると、1994年の規制緩和直後の輸出数量は大きく増加したが、その後は10年程度の低迷が続いていた2(図表3)。全てが品質低下によるものとは言えないが、粗製乱造による品質低下がもたらした影響も少なくないだろう。製造免許場数の減少が続く清酒産業において、新規参入を促す規制緩和は必要不可欠だが、ビールと同じ轍を踏まないよう、新規参入業者の選定とその後の品質管理においては十分に注意を払う必要があるだろう。

- https://www.yomiuri.co.jp/economy/20250526-OYT1T50068/

- 2019年の減少は日韓関係の悪化、2020年の減少は新型コロナウイルスの感染拡大による影響が大きい。