TACO頼みは通用しない~厳しさ増す日米関税交渉~

米国の相互関税上乗せ措置には90日の猶予期間が設けられていたが、7月9日に期限を迎え、上乗せ関税の適用が懸念されていた。結果的には主要な国・地域に対して追加の通告が出され、実質的に8月1日まで交渉期限が延長されている。この機会に改めて関税交渉の現状を整理し、今後の展望を考察する。

限定的な合意実績

これまでの経緯を振り返ると、トランプ大統領が明確に合意を発表したのは、英国とベトナム、インドネシアである。

英国との合意では、米国側が英国産の自動車について年間10万台を上限に10%まで関税を引き下げ、鉄鋼・アルミについては追加関税を撤廃した。一方、英国側は牛肉輸出を相互アクセスとし、米国産エタノールへの関税を撤廃することで、米国が望んでいた牛肉・エタノールの輸入拡大に応えた。米国側は10%のベースライン関税は維持するが、もともと英国に対しては貿易黒字のために上乗せ関税を課していなかったこともあり、早期の合意に至ったものとみられる。

ベトナムとの合意では、米国側は4月時点で46%に設定した相互関税を20%まで引き下げた。一方、ベトナム側は対米関税を0%とし、米ボーイング機や米国産農産品を購入することに加え、ベトナムで積み替えて米国に輸出する製品については、米国が40%の関税を課すこととなった。ベトナム側の不利益が大きい内容にも見えるが、ベトナムにとって米国は全体の約3割を占める最大の輸出相手国であり、背に腹は代えられなかったということだろう。

インドネシアとの合意では、米国側は8月1日以降適用予定であった32%の相互関税を19%まで引き下げたとされる。一方、インドネシア側は対米関税を0%とし、米ボーイング機や米国産農産品・エネルギーを購入することとなった模様だ。内容を見ると、ベトナムと似通った内容になっている。インドネシアにとって米国は、中国に次いで、全体の約1割程度を占める輸出相手国であり、相応に依存していることも交渉に影響した可能性がある。

上記のとおり、これまで合意に至ったのは、論点が少なかった、あるいは大幅に妥協したケースであり、米国側と強く交渉していたとは考えにくい。米国側の関係者から複数の国・地域について「合意が近い」といった発言も度々出てきていたものの、その後の合意報道が出ていないケースも多く、全体的には交渉が難航しているものとみられる。このような状況の中、交渉期限を延長した米国の姿勢は、TACO(Trump Always Chickens Out:トランプはいつも怖気づいてやめる)トレードの一環と捉えることもできる。

延長措置は余裕の表れ

しかし筆者は、今回の交渉期限延長はTACOというよりもトランプ政権の余裕の表れと考えている。理由は、TACOに陥る条件が揃っていないからである。

これまでトランプ政権が引き下がる姿勢を見せたのは、①自国内の不満が高まった時と②米国金利や株価が急激に悪化した時である。

①については、米国経済が悪化した際に顕在化すると考えられるが、現状ではインフレ率に目立った上昇は見られず、雇用についても緩やかな悪化に留まっており、経済への影響は限定的である。

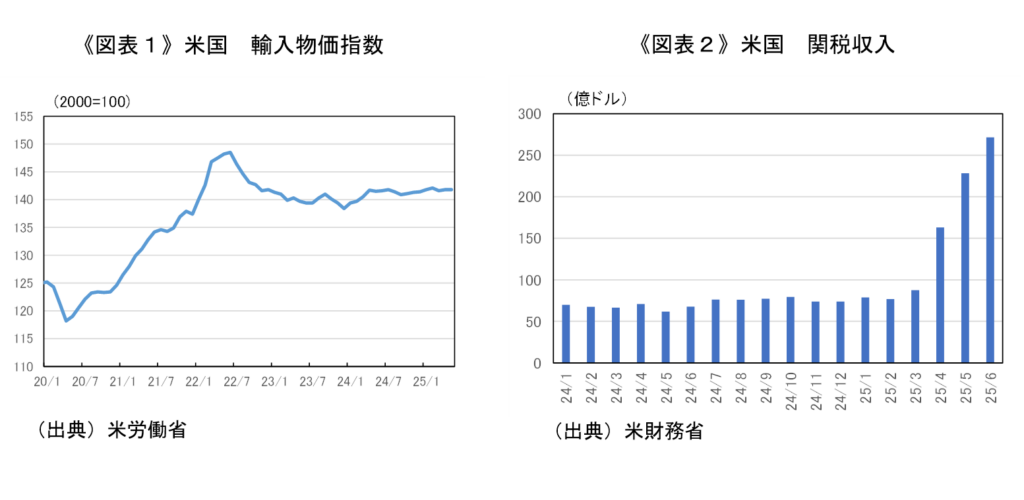

特に関税による直接的な影響が懸念されていたインフレ率については、海外の輸出企業と米国の輸入企業がそれぞれ少しずつコスト負担しているとみられる。海外の輸出企業がコスト負担している証左として、米国の輸入物価指数に目立った上昇がみられていない【図表1】。関税引き上げを巡る政策変更の不透明さが続く中、海外の輸出企業にとっては、仮に高関税が一時的であるならば、価格転嫁によって市場シェアを失う事態は避けたいと考えられる。

米国の輸入企業にとっても、価格変更に伴う価格表示の修正コストが発生するため、新商品投入や各種商戦が始まる秋まで価格転嫁を控えているとの見方もある。これらの見方が正しいとすれば、当面の間、インフレ率は大きく上昇しづらいということになる。

②については、7月4日の大型減税法案成立を無事にこなしたことが大きい。大型減税に伴う財政赤字拡大を懸念する声も出ていたが、ベッセント財務長官が7月8日に「年内に関税収入が3,000億ドルを超える可能性がある」と述べ、実際に6月の関税収入が大きく伸びたことから【図表2】、急激な金利上昇は生じていない。

また、7月以降、交渉期限の延長に加えて、銅に対して8月1日から50%の追加関税を課すことや、医薬品に対して1年~1年半の猶予期間を経て200%の追加関税を課す可能性について言及したが、米国株価は上昇傾向が続いている。新たに追加関税が公表されても株価が下がらないのは、マーケットがこれらをTACOトレードと位置づけ、どのみち撤回されると見て深刻視していないためと考えられる。しかし、その結果、マーケットの安定に自信を持ったトランプ大統領がTACOに陥りにくくなるという皮肉な展開になっている。

妥協を迫られる日本

今回期限が延長されたとはいえ、その期間は1ヶ月足らずと短い。これまでに合意した国・地域の数と残っている国・地域の数から考えると、この期間だけで全ての国・地域との間で交渉が合意に至るとは考えにくい。最近は、比較的与しやすい新興国を相手に、優先的に合意を取り付けているように見える点を踏まえても、日本は焦って合意を目指す必要はないだろう。

しかし、先に述べたようにトランプ政権には余裕があることから、日本側の妥協なしで合意に至る展開は考えにくい。7月3日には、ベッセント財務長官が、日本にとって7月20日の参院選が合意の制約であることを認識している旨をコメントしていたが、言い換えれば、7月20日以降は合意に向けてより踏み込んだ提案が求められることを示唆している。

例えばEUの場合、米国に対して報復関税をちらつかせる一方、NATO首脳会議では加盟国の防衛費負担を従来のGDP比2%以上から同5%以上に引き上げるなど、トランプ大統領の要望に応える姿勢も見せている。

直接の交渉相手がラトニック商務長官、ベッセント財務長官であるとしても、最終的にはトランプ大統領を納得させない限り、交渉が合意に至らないだろう。そのように考えると、トランプ大統領が折に触れて言及する米国産の自動車やコメの受け入れを真剣に検討すべき時かもしれない。