菓子に広がる節約の動き

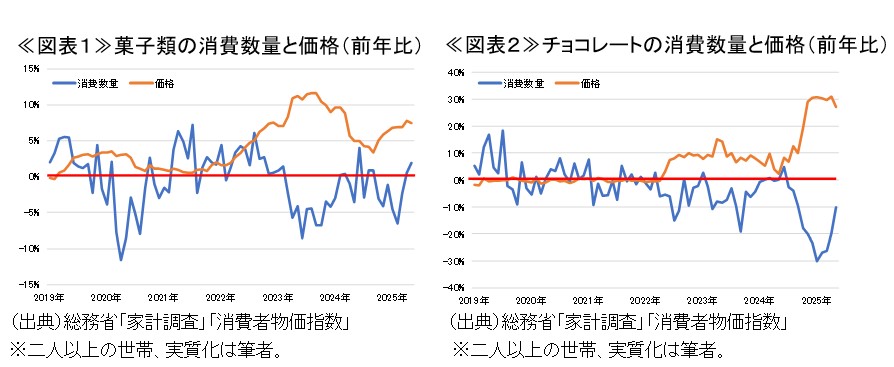

長引く物価高の影響で家計の節約志向が強まる中、菓子に節約の動きが広がっている。7月に公表された景気ウォッチャー調査においても、「様々な出費が重なり、菓子やし好品などを我慢している状態である」とのコメントがみられている。菓子の価格が上昇した2022年後半から、菓子消費は減少し、その後、大部分の期間で前年比マイナスでの推移となっている(図表1)。菓子全般に消費数量の減少がみられているが、その程度には品目ごとにバラつきがあり、筆者はその理由が2つあると考えている。

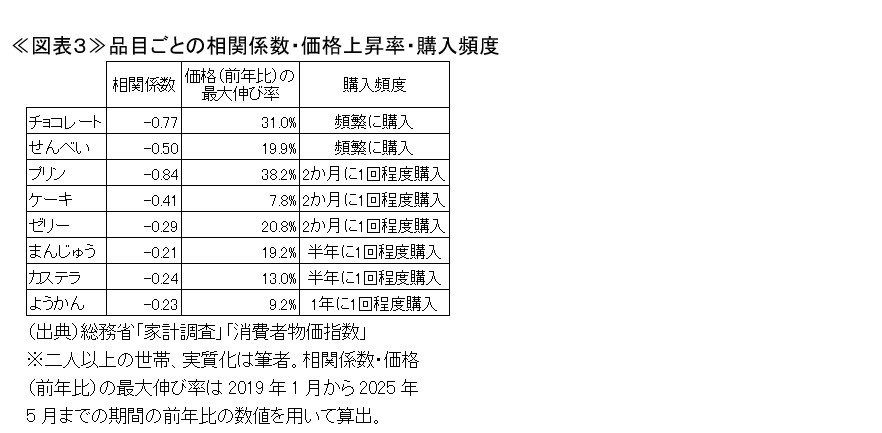

第一の理由として、価格変化の度合いが挙げられる。当然のことではあるが、価格変化の大きい品目は、消費数量が減少しやすい。価格が大きく上昇するのであれば、その分、当該品目に対する家計の節約志向も強くなりやすく、購入を手控えることになるからだ。例えば、チョコレートは前年比で+30%程度の価格上昇が続いたことで、消費数量は一時、同▲30%と急減している(図表2)。

第二の理由として、購入頻度が挙げられる。総務省が公表する消費者物価指数では、品目ごとの購入頻度を、「まれに購入する品目」「1年に1回程度購入する品目」「半年に1回程度購入する品目」「2か月に1回程度購入する品目」「1か月に1回程度購入する品目」「頻繁に購入する品目」の6つに分類している。購入頻度に着目すると、まんじゅうなど、購入頻度の低い品目については、価格が大きく上昇していても、価格の伸び率と消費数量の伸び率との間の負の相関関係が比較的小さい傾向にあることが確認できる(図表3)。購入頻度の低さから価格上昇の程度が認識しにくいこと、価格上昇による痛みが小さいことが影響しているものと考えられる。

多くの家計にとって、最も身近な嗜好品の一つである菓子価格が上昇することで、その消費数量は大きく減少している。とりわけ、チョコレートやせんべいといった購入頻度の高い品目の価格上昇は、家計の体感物価を高め、消費意欲の減退を過度に強めることにもなりかねない。菓子類については、複数のメーカーから既に今後のチョコレートやアイスなどの値上げが発表されており、家計への影響が注視される。