関税交渉は終結したのか?

~懸念される認識の齟齬~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5476-2854)にご連絡ください。

1.はじめに

7月23日、米国の関税措置に関し、日米で合意に至ったと両国は発表した。同日時点で、日本に対する関税率は、相互関税10%、自動車・自動車部品25%(既存税率2.5%を合わせると27.5%)、鉄鋼・アルミニウム50%であり、トランプ大統領は、8月1日から相互関税を25%に引き上げると示唆していた。これに対して日本政府は、表向きは関税撤廃を求めるとしていたが、この度、相互関税、自動車・自動車部品ともに15%(自動車・自動車部品は既存税率2.5%を含む)で着地した。なお、7月23日の赤沢経済再生担当大臣(以下、赤沢大臣)の記者会見によると、「今回のディールには鉄鋼・アルミニウムは含まれていない」とのことであり、鉄鋼・アルミニウムに対する関税率50%は維持されると見られる。合意報道を受けた日米の株価の動きを見ると、市場は本件を肯定的に捉えているようだ。ただ、合意に関する正式な文書は締結されておらず、日米両国からの説明内容を見ると、認識に齟齬があるのではないかという懸念が残る。本稿では、日米両国の発表を分析したうえで、合意内容を評価したい。

2.日米の発表内容

まずは、日米両国の発表内容を確認する。インタビューなどにおける「発言」は、ニュアンスを含むこともあるため、本章では文字媒体をベースとする。具体的には、SNS(Truth Social)を通じたトランプ大統領の発信、ホワイトハウスのFact Sheet1、日本政府(内閣官房)の「米国の関税措置に関する総合対策本部」における資料を取り上げる。

まず、トランプ大統領の発信のポイントは次のとおりである(和訳は当社が行った)。

①日本は私(トランプ大統領)の指示に従い、米国に5,500億ドルを投資し、その利益の90%を米国が受け取る。

②日本は自動車やトラック、米、特定の農産物を含む貿易面で市場開放する。

③日本は米国に15%の相互関税を支払う。

次に、Fact Sheetのポイントは次のとおりである(和訳は当社が行った)。

①日本は、アメリカ主要産業の再建と拡大のために、米国の指示に基づき 5,500 億ドルの投資を行う。

②トランプ大統領の指示に基づき、これらの資金は米国の戦略的産業基盤の再生に重点的に投入される。

具体的には:

LNG、先進的燃料、送電網の近代化をはじめとするエネルギーインフラと生産

半導体の製造と研究開発、すなわち設計から製造まで、米国の能力の再建

重要鉱物の採掘、加工、精製、すなわち必須資源の確保

医薬品と医療品の生産、すなわち外国製医薬品や医療用品への依存の終了

新規造船所の建設と既存施設の近代化を含む、商業用および防衛用船舶の建造

この投資から得られる利益の90%は米国が保持し、米国労働者、納税者、地域社会が利益の大部分を享受する。

③この合意の一環として、日本からの輸入品には基本関税率15%が適用される。

④この合意は、主要な分野において画期的な市場アクセス拡大を実現する。

農業と食品:日本は、輸入割当を大幅に拡大し、米国産米の輸入を直ちに75%増やす。日本は、とうもろこし、大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料を含む米国製品を80億ドル購入する。

エネルギー:米国から日本へのエネルギー輸出の大幅拡大;米国と日本は、アラスカ産液化天然ガス(LNG)に関する新たな購入契約を検討する。

製造と航空宇宙:日本は100機のボーイング航空機の購入合意を含む、米国製商用航空機の購入を約束する。米国製防衛装備品を年間数十億ドル追加購入することで、インド太平洋地域における相互運用性と同盟の安全保障を強化する。

自動車と工業製品:米国製自動車とトラックに対する長年の輸入制限が解除され、米国自動車メーカーが日本の消費者市場へアクセスできるようになる。米国自動車基準が日本で初めて承認される。

最後に、「米国の関税措置に関する総合対策本部」の配布資料のポイントは次のとおりである。

①米国の関税措置の見直し

相互関税:15%、自動車・自動車部品関税:15%、半導体・医薬品関税:仮に分野別関税が課される場合も日本を他国に劣後する形で扱わない。

②経済安全保障面での協力

日米は、日本企業による米国への投資を通じて、経済安全保障上重要な9つの分野等(半導体、医薬品、鉄鋼、造船、重要鉱物、航空、エネルギー、自動車、AI/量子等)について、日米がともに利益を得られる強靱なサプライチェーンを米国内に構築していくため、緊密に連携。日本は、その実現に向け、政府系金融機関が最大5500億ドル規模の出資・融資・融資保証を提供。

③貿易の拡大

日本は、以下の事項に関連する対応をとる(農産品を含め、日本側の関税引下げは含まれていない)。

バイオエタノール、大豆、トウモロコシ及び肥料等を含む米国農産品、及び半導体、航空機等の米国製品の購入の拡大。

ミニマムアクセス米2制度の枠内で、日本国内のコメの需給状況等も勘案しつつ、必要なコメの調達を確保。

LNG等米国産エネルギーの安定的及び長期的な購入。アラスカLNGプロジェクトに関する検討。

④非関税措置の見直し

日本は、日本の交通環境においても安全な、米国メーカー製の乗用車を、追加試験なく輸入可能とする。

日本は、クリーンエネルギー自動車(CEV)導入促進補助金の運用に関して適切な見直しを行う。

3.「5,500億ドル」の取り扱い

トランプ大統領・ホワイトハウス(以下「米国側」とする)が「invest(投資する)」としている「5,500億ドル」については、次の点で不透明である。

①日本政府は「出資・融資・融資保証を提供することを可能にする」としている。この「出資・融資・融資保証を提供することを可能にする」について、赤沢大臣は「出資・融資・融資保証ができる枠を設けた」と説明している(7月23日記者会見に基づく)。なお、ベッセント財務長官も7月23日のBloombergのインタビューで「they are going to provide equity credit, guarantees and funding for major projects in the US.(米国における主要産業に対して、出資・保証・資金を提供する)」と発言しており、どちらかと言うと赤沢大臣の認識に近い。一方で米国側は、「The United States will retain 90% of the profits from this investment(米国はこの投資による利益の90%を保持する):Fact Sheetからの抜粋」という表現から類推すると、「全額が出資」と認識している可能性がある。と言うのも、融資であれば貸し手(今回の日本)が利息を、融資保証であれば保証人(今回の日本)が保証料を受け取るだけで、利益の配分という考え方は出てこない。出資の場合、出資比率に応じて利益を得ることができるので、「利益の90%」が意味するところは、「出資比率を米国:日本=90%:10%にする」と同義になる。米国側は、「invest」の意味を、日本の認識と同様に、「出資・融資・融資保証」と考えているのか、出資の場合の比率は米国:日本=90%:10%と考えているのか、真意は不明である。

②トランプ大統領の「指示」で投資するとして、誰がそのビジネスを行うのかについて、日本政府は「日本企業による」としている。日本企業が米国でビジネスを展開する際、その判断は自社の経済合理性に基づくはずで、米国大統領の「指示」に従うとは考えづらい。米国側は、米国企業によるビジネス展開も念頭に置いている可能性がある。

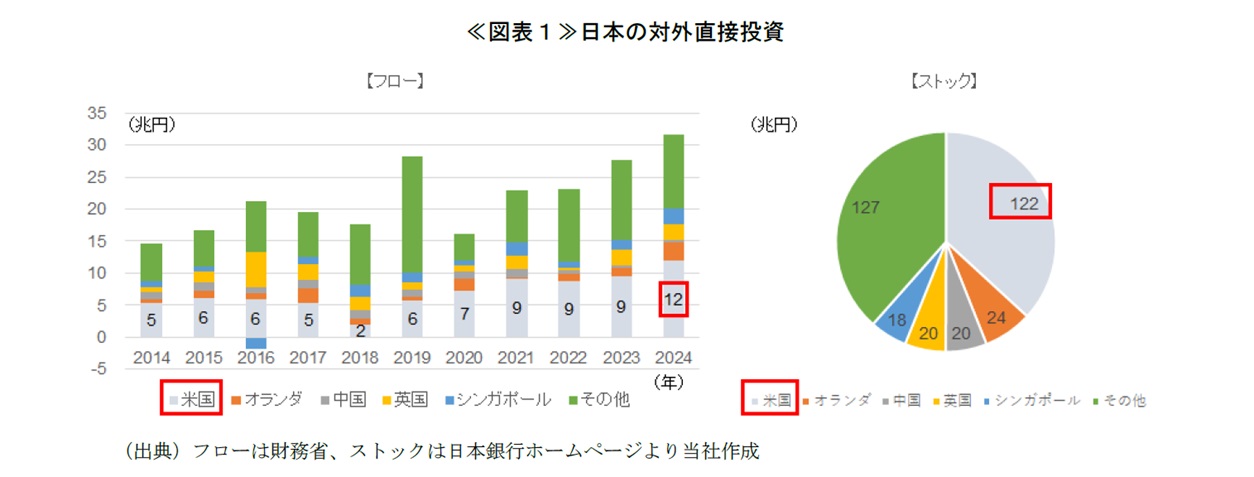

③「invest」の期限が定まっていない。5,500億ドル(約80兆円)の出資にしろ、融資にしろ、例えば1年で実行するのか、10年で実行するのかで実現可能性は変わる。日本の対外直接投資は対米が最大であり、直近は単年あたり概ね約10兆円で推移している。80兆円の投資を単年度で実行することは難しいと思われるが、10年程度のスパンであれば“自然体”で実行できそうだ(≪図表1≫参照)。

4.「画期的な市場アクセス拡大」「貿易の拡大」について

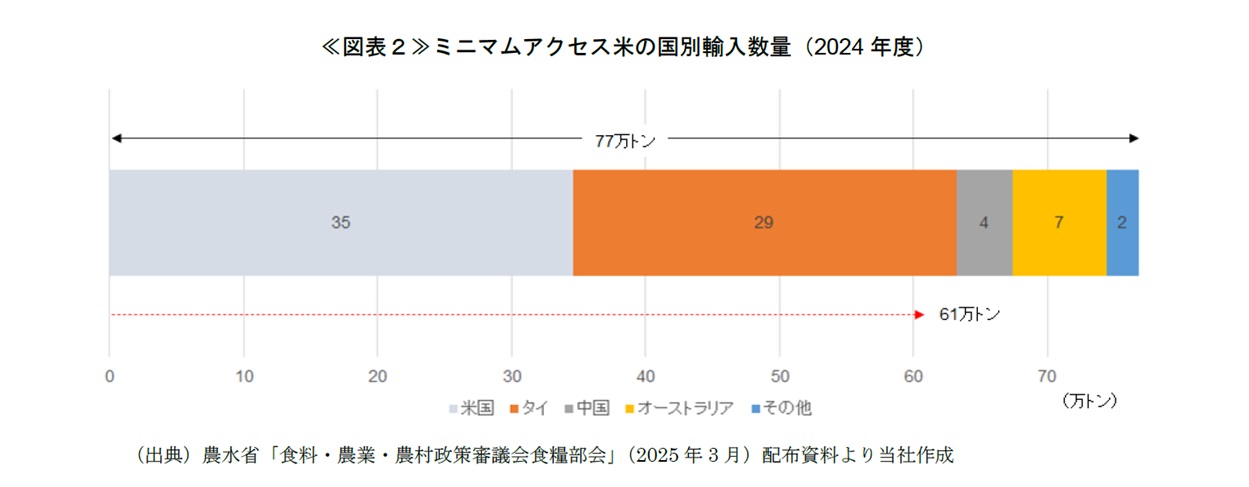

コメに関しては、米国側は「米国産米の輸入を直ちに75%増やす」としているのに対し、日本政府は「ミニマムアクセス米制度の枠内で」としている。2024年度のミニマムアクセス米(玄米)76.7万トンに対し、米国産は34.6万トンなので、米国産を75%増やしても(60.5万トン=34.6万トン×1.75)、ミニマムアクセスの枠内に収まりそうだ(≪図表2≫参照)。

また、「米国製防衛装備品を年間数十億ドル追加購入する」という点についても、「既に決定している防衛力整備計画等に基づいて」(7月24日の赤沢大臣記者会見コメント)とあり、2025年度の防衛装備品の予算額が1.6兆円であることや、防衛力整備計画(2023年度からの5年間の防衛費の総額をおよそ43兆円とする)で防衛費は増額傾向にあることから、無理な水準ではなさそうだ。

「とうもろこし、大豆、肥料、バイオエタノール、持続可能な航空燃料を含む米国製品を80億ドル購入」については、「直近(例えば2024年)の実績から80億ドル増やす」または「単年で80億ドル購入する」、どちらを意味するのか、加えて、対象品目の範囲が不透明だ。なお、日本の米国からの輸入額(2024年実績)は、農産物1.8兆円(とうもろこし4,592億円、大豆1,876億円など)をはじめ、全体で12.6兆円となっている。ただしこれらの輸入は、日本の民間市場の需要に基づくことから、政府がコントロールできるのかという論点もある。

民需という観点では、「100機のボーイング航空機の購入合意を含む」という点も、「誰がいつまでに買うのか」という点で疑問が残る。今年に入ってJAL・ANAともに航空機購入に関するリリースを行っているが3、あくまで民間企業であるため、今後も経済合理性で判断するのではないかと思われる。

5.15%という関税率の水準について

日本にはトランプ大統領からの書簡(7月7日付)で、8月1日から25%の関税を課すとされていた(分野別関税を除く)。また、分野別関税として自動車には4月から25%の関税が課せられていた。加えて、他国との相対比較で考えると、15%という水準は「よく勝ち取った」という評価になろう。一方で、2024年の米国単純平均関税率3.3%(WTOによる)と比べると、企業にとっては厳しい環境が続くと言えよう。

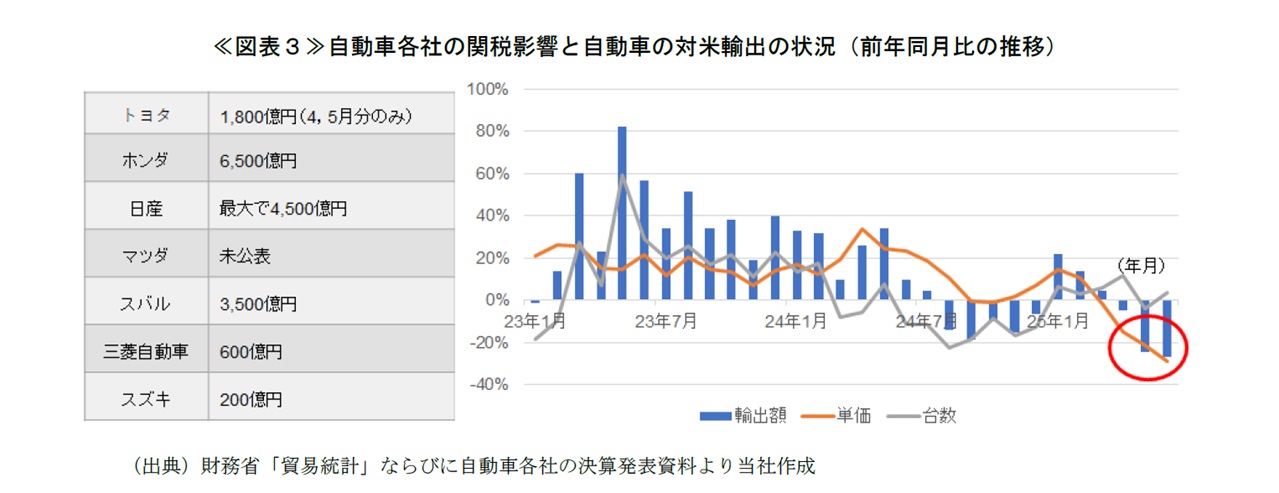

例えば、自動車メーカーは24年度決算発表(各社5月に実施)において、関税による利益への影響試算を併せて公表、ホンダ6,500億円をはじめ厳しい数字が並んだ。関税に対する企業の経営方針は大きく分けて「市場シェア下落を覚悟して、関税分を価格転嫁する」か「市場シェアを守るため、関税分を企業で負担する(その分、利益を削る)」の2つ(あるいはその組み合わせ)があるが、日本の自動車メーカー各社は、4月に関税が発動された後、「市場シェアを守るため、関税分を企業で負担する(その分、利益を削る)」ことを選んだようだ。貿易統計を見ると、4月以降、輸出台数はほぼ前年同月並みで推移しているものの、価格(単価)がほぼ関税分下落している。例えば6月の自動車輸出は、台数は前年同月比3%増だが、単価が前年同月比29%減、結果、自動車輸出額は27%減となっている(≪図表3≫参照)。

これまでは関税交渉の行方がまったく分からない状況であったが、いったん15%で合意を見たことで、各社の戦略に変化があるか注目される。8月には各社が第1四半期決算を発表するが、その際に、関税影響の見通しが上書きされよう。

6.最後に(今後の展開)

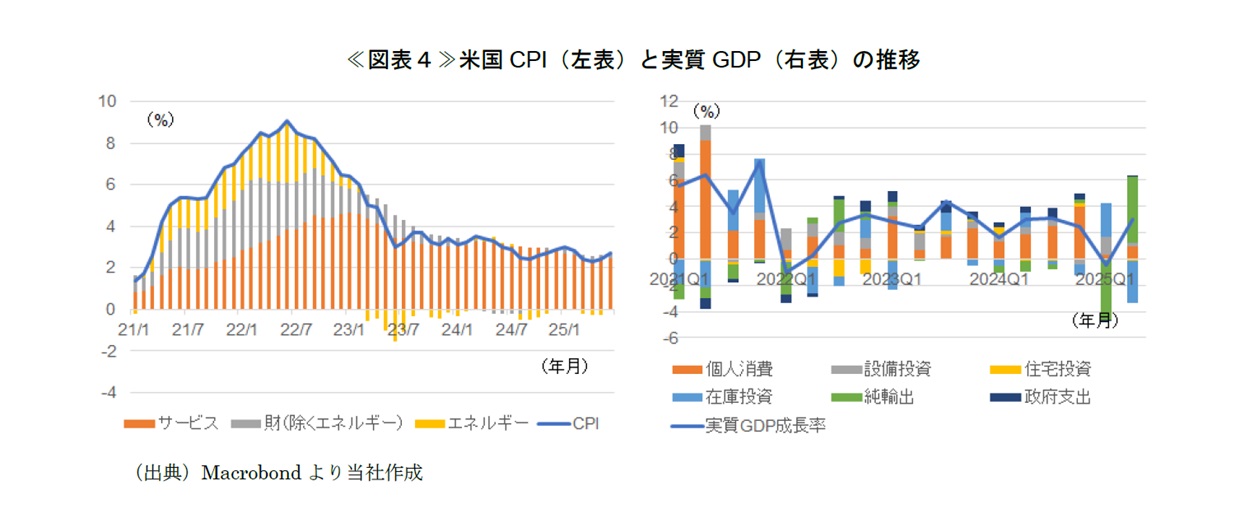

関税発動前は、世界経済のみならず米国経済にも、関税によるマイナス影響が出ると見られていた。つまり、輸入品価格の上昇等を通じたインフレと、消費減退が懸念されていた。しかしながら足元、物価は落ち着いており、GDP成長率も25年1-3月期はマイナス成長(前期比年率▲0.5%)となったが、追加関税を背景とした駆け込み輸入が影響した(純輸出がマイナス)ものであり、25年4-6月期はプラス成長(前期比年率+3.0%)に回復している。今後、景気減退に陥る懸念は残るものの、少なくとも足元は堅調に推移していると評価できるだろう。日本の自動車メーカーと同様、「市場シェアを守るため、関税分を企業で負担する(その分、利益を削る)」という戦略を選択した企業が多かったことが背景にあると思われる(≪図表4≫参照)。

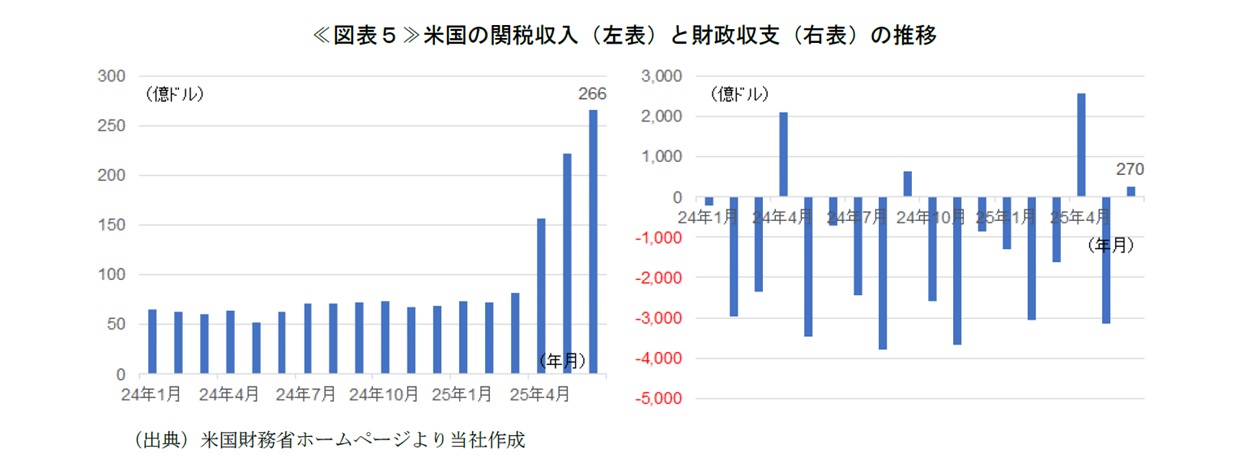

一方、米国政府にとって関税収入が急増しており、財政収支の改善を下支えるというプラス面が顕在化している格好だ(≪図表5≫参照)。6月単月の関税収入は266億ドル、例月の関税収入が概ね60~70億ドルなので、単純に計算すると、単月で約200億ドル、年間で2,400億ドルの歳入増となる。トランプ政権は7月に「One, Big, Beautiful Bill(ひとつの大きく美しい法案)」と名付ける、大型減税と歳出削減を盛り込んだ法案を成立させた。この法案は、歳出削減よりも減税部分の方が大きく、今後10年間で約3.4兆ドル(単年で3,400億ドル)の財政赤字の悪化が見込まれるとの試算もある。

つまりトランプ政権にとって関税は今のところ、懸念されていたマイナス要素は顕在化せず、逆に課題であった財政問題に対する処方箋の一つになっている。言い換えれば、米国側からすれば、関税に関して“譲る”インセンティブはなく、相応の“ディール”のカードが必要だったはずだ。

そのような状況下において、日本政府が説明する“カード”で米国側が“ディール”に応じたということは評価に値する一方で、“ディール”の内容に対する認識に齟齬がないかという懸念が残る。加えて、合意事項の多くには「期限」が設けられていない。日本が合意を順守しているか四半期毎に精査し、トランプ大統領が日本の実行状況に不満であれば、関税率は自動車を含めて25%に戻すという、ベッセント長官の発言も伝わっている。四半期の「精査」結果について、日米で共通認識が得られるかは引き続き不透明であり、関税をめぐってはまだまだ一波乱ありそうだ。

- ホワイトハウスが広報として使用する政策等の説明資料。法的拘束力や条約文書としての性質はない。

https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/07/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-unprecedented-u-s-japan-strategic-trade-and-investment-agreement/

(2025年7月28日に確認) - 国が関税ゼロで受け入れる輸入米

- 例えばJALは2025年7月に31機、ANAは2025年2月に77機の航空機購入を発表している。

https://press.jal.co.jp/ja/release/202407/008196.html(2025年7月30日に確認)

https://www.anahd.co.jp/group/pr/202502/20250225-4.html(2025年7月30日に確認)

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。