50代と60代の幸福度に大きな差

~「平穏な感情状態」を保てるかが一つのカギ~

【内容に関するご照会先】:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5472-3861)にご連絡ください。

1.50代は幸福度が低く将来展望も悲観的だが、60代では幸福度が大幅に上昇する

SOMPOインスティチュート・プラスは、2024年度に幸福度研究会を主催し、各界の有識者とともに日本における幸福観の実相に迫るべく取り組んだ。研究会では、約7,500人を対象に独自のアンケート調査を行い、2024年11月には研究会での議論やアンケート調査の分析を基にした報告書を公表した1。またその後も、アンケートの追加分析を行って複数のレポートを発行してきた2。本稿では、追加分析レポートの一環として、幸福度が大きく変化する境目の世代である50代と60代について考察する。

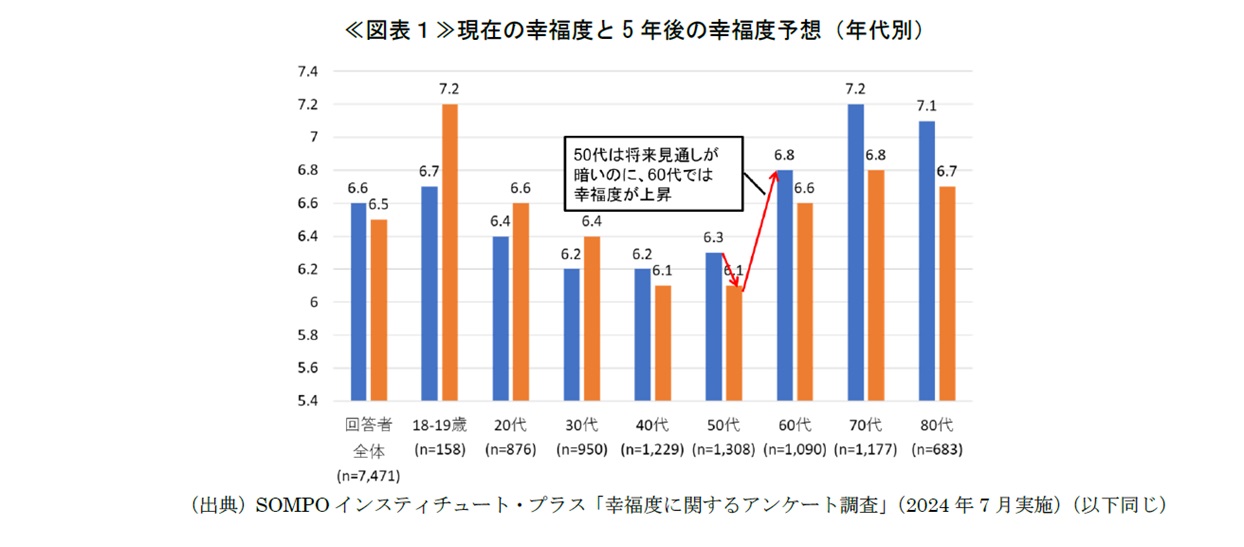

図表1は、今回のアンケート調査で明らかになった最も基礎的なファクトである。「現在の幸福度」と「5年後に予想する幸福度」について、0(とても不幸せ)~10(とても幸せ)の11段階で回答してもらい、その平均値を年代別に並べている。

現在の幸福度は、若年世代と高齢世代で高く、30~50歳代で低いU字型となっている。5年後の幸福度予想も同様にU字型を成す。U字の底にある状態から上昇へと転換する境目をみると、50代では将来予想が暗いにもかかわらず、60代では幸福度が大幅に高くなっている。ここから、50代の悲観的な将来展望が、60代になると何らかの要因によって良い意味で裏切られているのではないかと類推される。そこで次章では、50代と60代において、どういった要素が幸福度との間で強い関係性を有しているのかを分析・考察したい。

2.幸福度との相関関係が強い「平穏な感情状態」

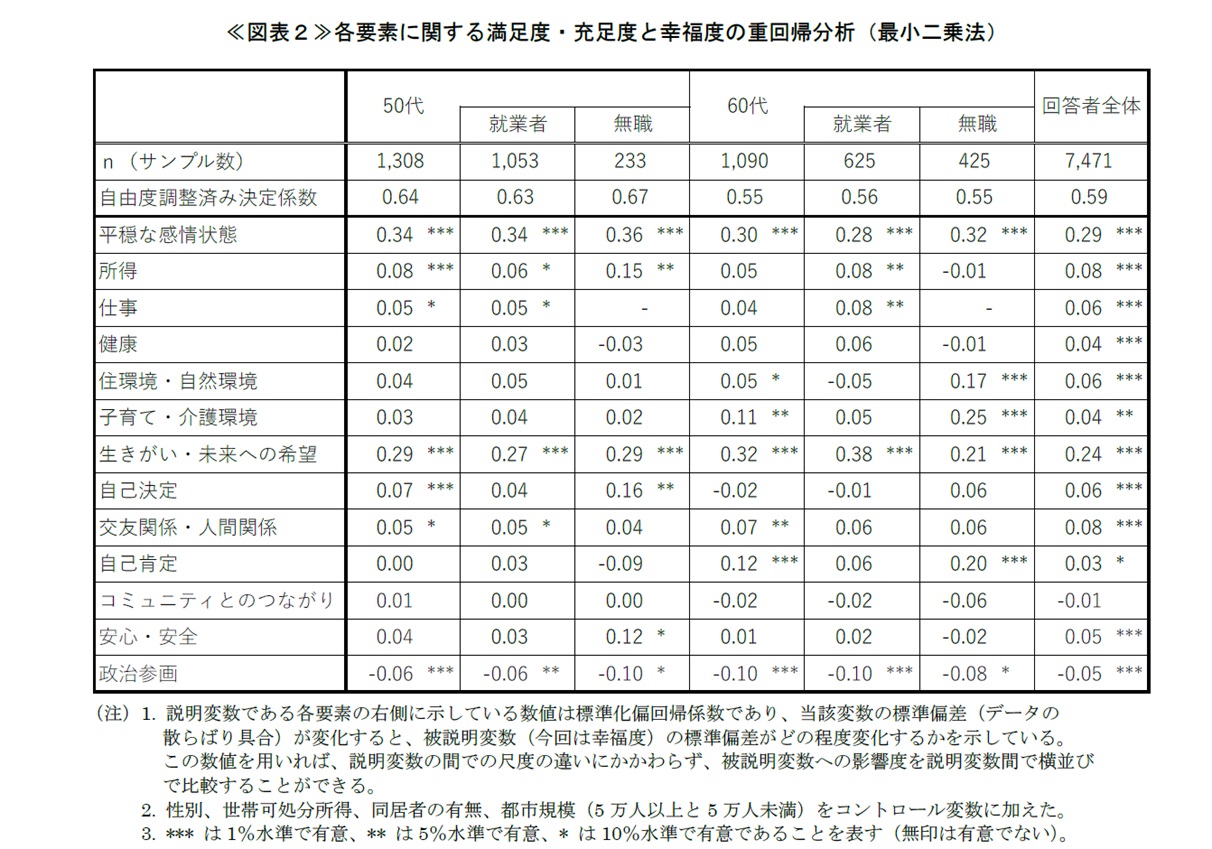

アンケート調査では、幸福度と関わりのありそうな所得、健康など12の要素に関する満足度を「とても満足している(10点)」から「全く満足していない(0点)」までの11段階で尋ねている。また、いわゆる協調的幸福感3の要素の一つとされる「平穏な感情状態」についても5段階で充足度を聞いている。そこで、これら13の要素に係る満足度・充足度と幸福度との間の総合的な相関関係をみるために、50代と60代を対象に重回帰分析(最小二乗法)を行った(図表2)。

説明変数である各要素の右側に示している数値は標準化偏回帰係数であり、当該説明変数の変化に伴う被説明変数(今回は幸福度)の変化の大きさを示している。アスタリスク(***,**,*)は、幸福度との間で統計的に有意な相関関係があることを示しており、***は最も強い相関関係が確認されたことを表す。逆にアスタリスクが付いていないところは、幸福度と当該要素の間で有意な相関関係が確認できなかったことを意味している。

分析結果をみると、60代では「生きがい・未来への希望」「平穏な感情状態」といった要素の標準化偏回帰係数が大きく、かつ統計的に有意であり、幸福度への影響の大きさが示唆された。こうした領域において60代での満足感が高まり、それが幸福度の上昇につながっている可能性がある。

「生きがい・未来への希望」については、幸福度に最も大きな影響を与える要素として、先述した2024年11月の報告書で詳細な分析を行っている。そこで、ここでは「平穏な感情状態」に着目して50代の結果をみると、60代と同様に標準化偏回帰係数が大きく、幸福度を規定する要素としての「平穏な感情状態」の重要性の高さが示唆された。50代では、「平穏な感情状態」が確保されない傾向があり、それが一因となって幸福度の低さにつながっている可能性がある。

重回帰分析のその他の特徴的な結果として、「住環境・自然環境」は、50代では有意でなかったが、60代無職で有意となっている。リタイア後に転居して幸福度が高まった人も多少は存在するだろうが、むしろ60代になって時間的・精神的なゆとりができたことで、居住地周辺の良さに初めて気づくようなケースが多いものと想像される。

3.60代にかけて高まる「平穏な感情状態」

ここで、50代と60代の幸福度を規定する大きな要素であることが示唆された「平穏な感情状態」について、アンケート調査の回答状況をみていきたい。

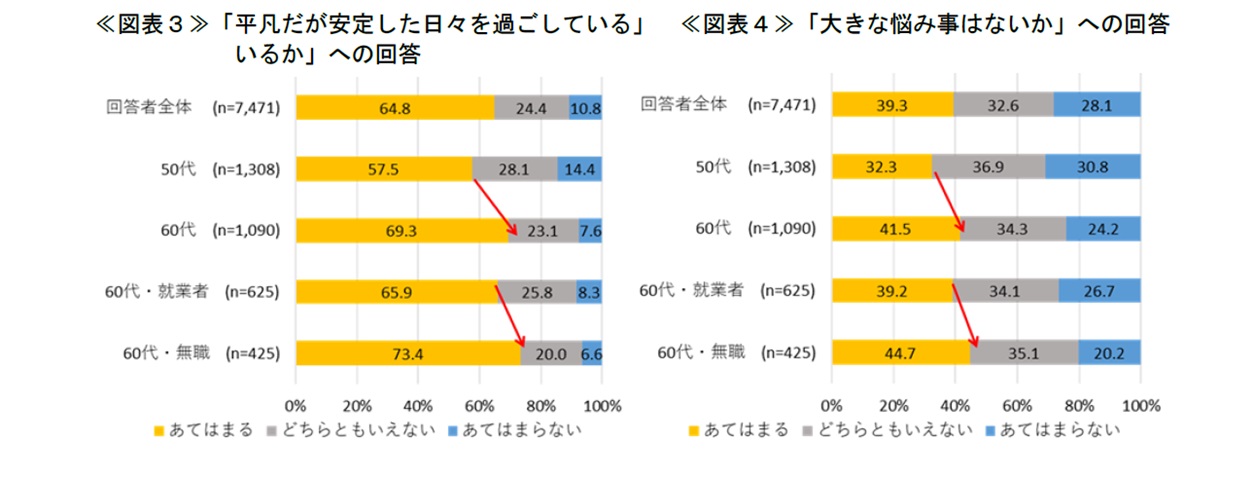

アンケート調査では、「平穏な感情状態」に関する質問として、「平凡だが安定した日々を過ごしているか」「大きな悩み事はないか」と尋ねている4。これら2つの質問ともに、「あてはまる」という肯定的回答が多いのは、50代よりも60代、60代のなかでも無職となっている(図表3,4)。60代のとくに無職者は、「平穏な感情状態」の充足度が相対的に高く、それが幸福度の高さにつながっている可能性が示唆される。

では、「平穏な感情状態」はなぜ60代で高まるのだろうか。その理由は様々あると考えられるが、50代と60代の最も大きな違いといえば、仕事の持つ意味合いが変わることであろう。60代になると定年を迎え、リタイアして無職となる人もいれば、主に非正規雇用の形態で仕事を続ける人もいる5。

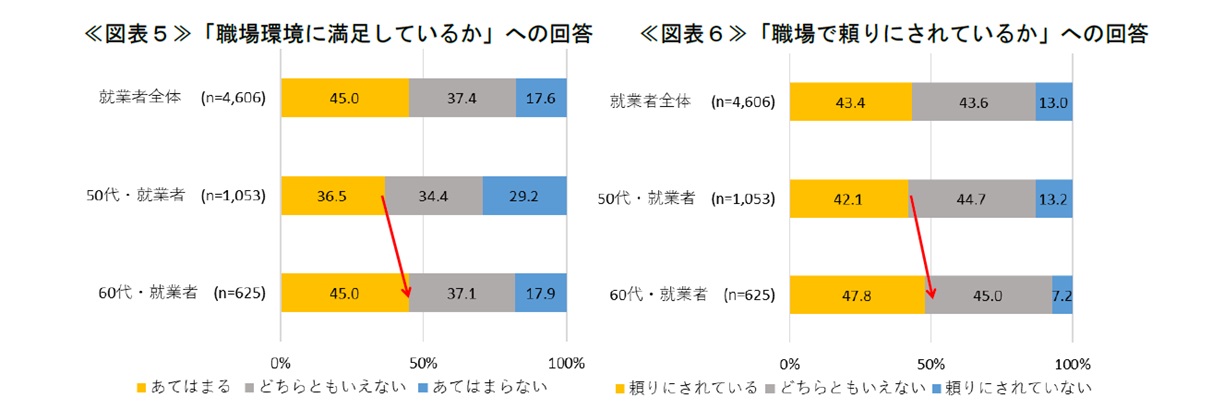

興味深いことに、非正規雇用が主流の60代では、むしろ50代に比べて職場環境への満足度が高く、周囲から頼りにされていると感じている割合も高い(図表5,6)。また、先の重回帰分析でも、60代の就業者では仕事と幸福感の間に有意な相関関係が確認されている。60歳を過ぎて転職ないしは定年再雇用された人のなかには、責任や権限が比較的重くない立場に身を置きつつ、やりがいのある仕事や、それまでに培った専門性を発揮できる業務に従事するなどして、充実した日々を送っている人も多いことが想像される。そして、職場への満足感や同僚から得られる信頼感が、平穏な感情状態や幸福度の向上につながっているとも考えられる。

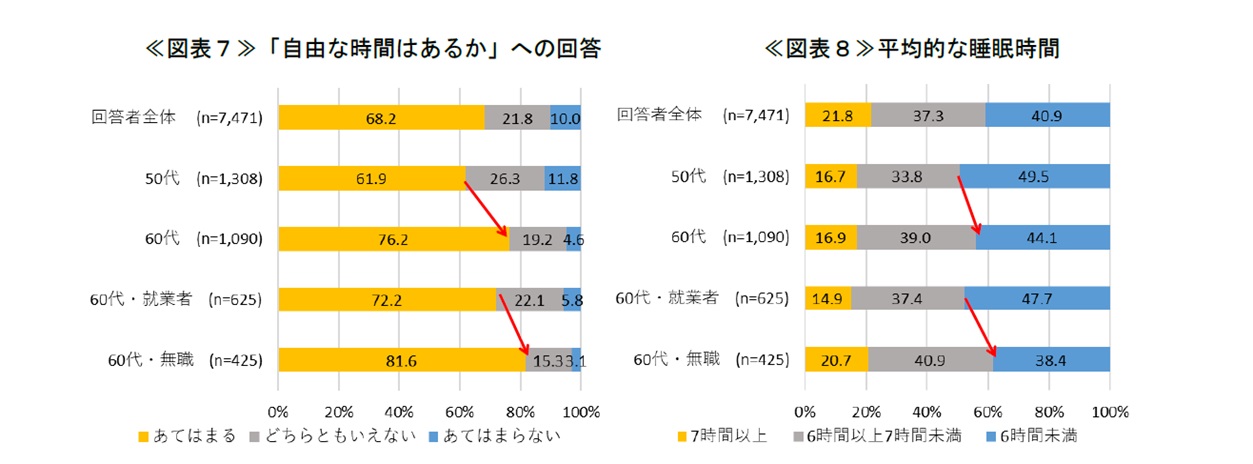

「平穏な感情状態」に関わりうる要素として、「時間的なゆとり」も挙げておきたい。アンケート調査で「自由な時間」や「睡眠時間」について尋ねた結果をみると、50代よりも60代で、60代のなかでも無職で多くなっている(図表7,8)。60代無職の人については当然の結果であるし、また60代就業者においても、非正規雇用が主流ということもあって、比較的ゆとりある生活を過ごし、「平穏な感情状態」が充足されている人が多いことが示唆される。

4.おわりに

本稿では、幸福度研究会において実施したアンケート調査の追加的な分析を行い、50代と60代で幸福度が大きく異なる背景を考察してきた。50代、60代ともに「生きがい・未来への希望」以外では、「平穏な感情状態」が幸福度との間で比較的高い相関関係を有することが確認された。そのうえで、アンケート調査の回答をみると、60代では「平穏な感情状態」に関する充足度が相対的に高く、それが幸福度の高さにつながっている可能性が示唆された。

逆に50代では、仕事を含む何らかの理由によって、「平穏な感情状態」を保ちにくい状況にあるために、幸福度が低くなっている可能性がある。今回のデータ分析に基づく考察からさらに踏み込んで言及すると、50代に関しては、仕事の満足感を高めるような自律的な取組が必要であるかもしれないし、それだけで限界があるのだとすれば、企業としてもシニアが生き生きと働けるような職場作りが重要なのかもしれない。また、日々の生活においてワークライフバランスを意識して「時間的なゆとり」を確保するといった工夫も無視できないであろう。

幸福度研究会を通じて日本における幸福観の実相を探求してきた我々としては、「幸福度の低い人はどうすれば幸福度が高まるか」という問題意識を強く持っている。50代を含む「幸福度のU字型」の底にある世代の幸福度を高めるためのヒントを、これからも探り続けていきたい。

- SOMPOインスティチュート・プラス「幸福度研究会報告書『日本社会は幸せか?~多様な幸福感・幸せへの道しるべ~』」(2024年11月15日)

- 濱野展幸「SNSと幸福度~アンケート調査結果からの分析~」(SOMPOインスティチュート・プラス『Insight Plus』、2025年1月21日)、樋口拓也「30~50代男性の幸福度と他者との関わり~気づかいの受け渡し経験と人間関係の満足度~」(SOMPOインスティチュート・プラス『Insight Plus』、2025年2月28日)

- 協調的幸福感とは、内田由紀子・京都大学 人と社会の未来研究院院長らが提唱した概念で、従来の欧米で重視されてきた個人の成功や達成に基づく幸福感とは異なり、他者との関係性や社会的調和を重視した幸福感を意味する。なお、アンケート調査では、協調的幸福感の要素として、「平穏な感情状態」のほか、「他者の幸福(を実感できること)」と「人並み感」についても充足度を尋ねているが、これら3つの要素は概念的に強いまとまりがあるため、重回帰分析では「平穏な感情状態」のみを説明変数に加えている。

- 選択肢は、「非常にあてはまる」「ややあてはまる」「どちらともいえない」「あまりあてはまらない」「全くあてはまらない」の5段階である。本稿の図表では、「非常にあてはまる」と「ややあてはまる」を、また「あまりあてはまらない」と「全くあてはまらない」をそれぞれ合算した結果を用いている。

- 60代になると、同じ企業に定年再就職するにせよ、転職するにせよ、雇用形態は非正規化するのが一般的である。アンケート調査の回答者属性をみると、正社員・役員は50代では51.1%であるのに対し、60代で19.0%に低下する。一方、非正規・自営業は50代で29.4%、60代で38.3%、無職・その他は50代で19.5%、60代で42.7%となっている。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。