子育ての心配するのは女性ばかり?~共育ての推進を~

少子化が止まらない。

厚生労働省が6月に発表した人口動態統計(概数)によると、2024年に国内で生まれた日本人の出生数は68万6061人で、前年より4万1227人減少し、9年連続で過去最少を更新した。

当社では2024年1月に、小学生の子を持つ親を対象に仕事と子育ての両立の苦労や子どもの居場所についてのアンケート調査を行った1 。その中で、「もっと子どもを持つこと」への希望に関して明らかになった共働き家庭における男女差に着目し、少子化対策を推進する際に重要な視座を得たい。

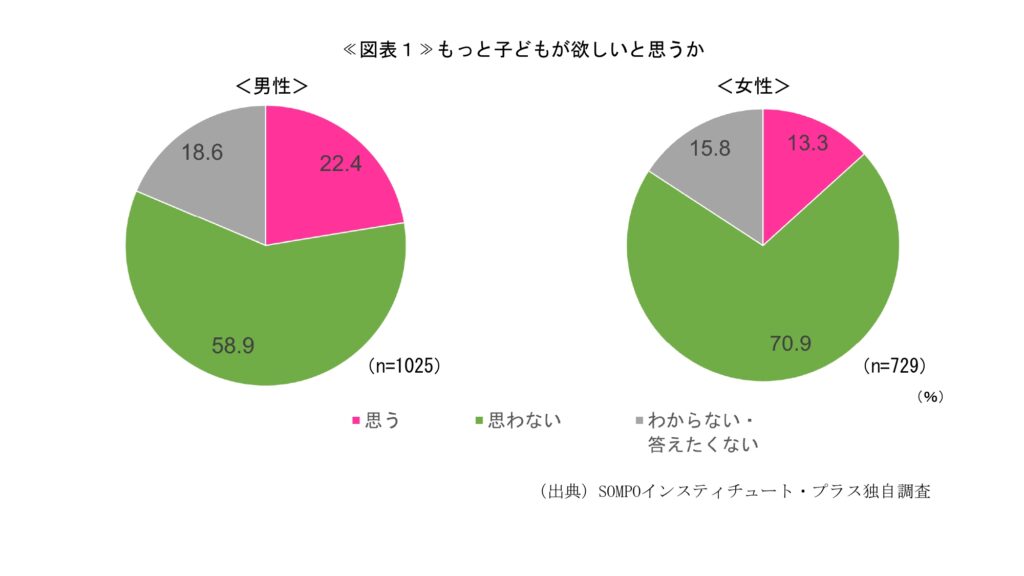

アンケート調査において、共働き家庭の男女に「現在いる子どもに加え、もっと子どもが欲しいと思うか」を尋ねたところ、「思う」と回答したのは、男性の約22%に対し、女性は約13%で、男性の方が欲しいと思う割合が高い。他方、「思わない」と回答したのは、男性の約59%に対し、女性は約71%で、女性の方がかなり高くなっている。

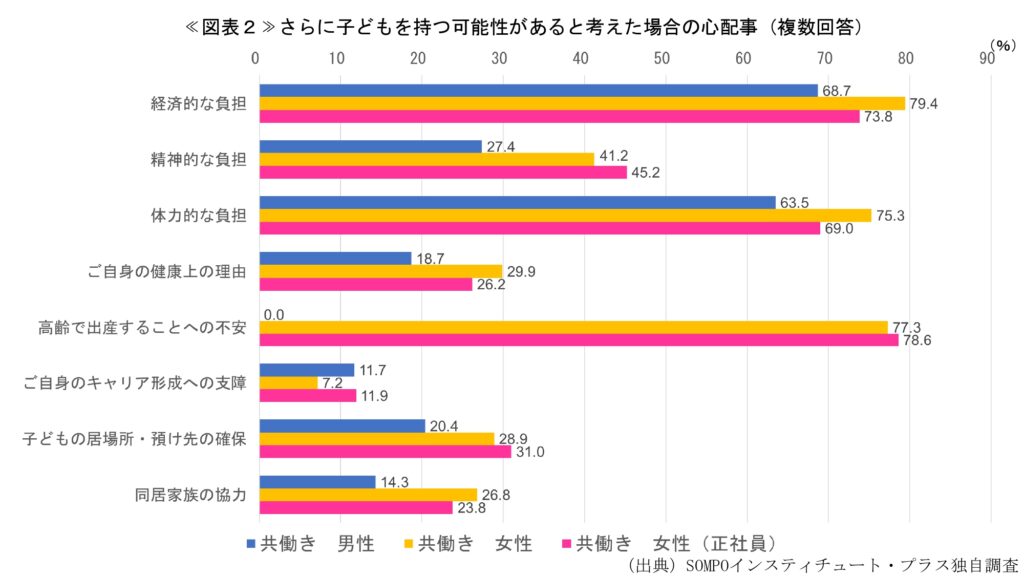

「思う」と回答した人に、「さらに子どもを持つ可能性があると考えた場合に心配に思うこと」を尋ねたところ、「自身のキャリア形成への支障」については、男性が約12%で女性(全体)よりも高くなっているが、女性が正社員の場合に限ると、男女ともほぼ同じ割合である。その他、経済的・精神的・体力的な不安については、女性の方がより感じていることに加え、「高齢で出産することへの不安」は女性特有の心配事になっている。

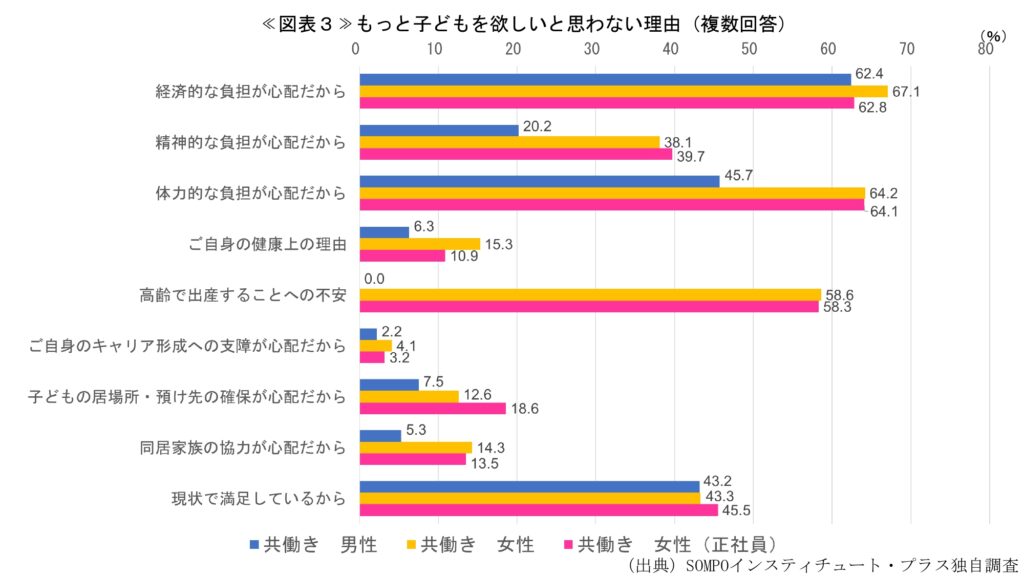

また、「思わない」と回答した人に、その理由を尋ねたところ、ここでも女性の方が男性に比べて経済的・精神的・体力的な負担を心配する割合が高かった。なお、男女とも「現状で満足しているから」と回答したのは約43%であり、「現状で満足している」を選択しなかった人の多くは、必ずしも現状に満足してはいないが、心配事が多いためにもっと子どもを欲しいと思えない状況にあるものと考えられる。

多くの女性が「もっと子どもが欲しい」と思わない背景としては、様々な負担が女性に偏っていることがあるのではないか。少子化対策の推進に当たっては、そうした背景にも着目し、出産・子育ての心配事に関して、男女間の温度差を埋めていくことも大事な視点だろう。子育て負担の偏りに対しては、固定的性別役割分担の解消といった家庭内の取組から始め、企業において柔軟な働き方を可能にする制度の導入促進など、社会全体での「共育て」の推進が急務だ。

- 小学生の子どもがいる全国の20歳~59歳男女が対象。