「アルテミス」はどこへ

~米国の政策変更と月面経済圏の行方~

【内容に関するご照会先:ページ下部の「お問い合わせ」または執筆者(TEL:050-5471-1041)にご連絡ください】

1.はじめに

人類が月面を経済活動の場として利用する「月面経済圏」の成立が現実味を帯びてきた。多くの国や企業が月面の有人探査やその支援に向けて動き始め、2030年代にも輸送や建設、通信、エネルギーといった多様な産業が立ち上がる可能性がある。

月面経済圏の構築に向けた取り組みで先頭を走るのが、米国主導の月・火星探査プログラム「アルテミス計画」だ。カナダや欧州、日本などの宇宙機関や企業が参加して2030年代に月面基地を築くことを目指しており、同計画の遂行がそのまま月面経済圏の基盤になると期待される。

しかしアルテミス計画はここに来て先行きの不透明感が強まっている。第2次トランプ政権に入り、米国が宇宙政策の路線変更に舵を切っているためだ。2025年5月にホワイトハウスが公表した2026年度の米航空宇宙局(NASA)予算案は総額が188億ドル(約2兆7,000億円)と前年度比24.3%減り、アルテミス計画の一部中止も打ち出された。その後、別途成立した予算調整措置法でNASA予算の不足を補うことが決まったものの、大幅な人員削減などは並行して進められ、NASA縮小の方針は変わらない見通しだ。

トランプ政権は民間宇宙産業を活用することでアルテミス計画の推進力を維持する考えだが、民間の開発も順調とばかりは言えない。既にアルテミス計画のスケジュールは当初予定から遅れており、今後さらなる遅延や内容変更が生じれば、月面経済圏への参入を検討する国や企業は戦略の見直しを迫られるだろう。

他方、月面開発については中国を中心とする「国際月面研究ステーション(ILRS)計画」も2030年代の基地建設を目指している。主に自由主義陣営で構成するアルテミス計画とILRS計画のどちらが先行するかは、開発を巡るルール形成などを通じて月面経済圏の性格にも影響する可能性がある。

このようにアルテミス計画の動向は、日本を含む多くの国の政策や企業の戦略を左右する。そこで本稿では米国の宇宙政策変更がアルテミス計画や月面経済圏に及ぼす影響を整理し、日本の針路を考察する。

2.アルテミス計画の現在地

(1)第1次トランプ政権下で始動

アルテミス計画は2017年、第1次政権にあったトランプ大統領が大統領令「宇宙政策指令第1号(SPD-1)」に署名したことで動き出した。SPD-1は主にNASAに対して「商業的・国際的パートナーと協力し、月や火星の有人探査を実施する」ことを指示したもので、さらに遠方の探査も視野に入れている1。

米国がアポロ計画以来となる月・火星の有人探査に乗り出す背景には、宇宙開発を巡る米国の優位性が低下してきたことがある。アポロ計画の主な動機は東西冷戦下での国威発揚だったが、1970年代に緊張緩和が進んだことで、その後の宇宙開発は人工衛星や宇宙ステーションなど地球近傍の空間利用に重点が移った。米国は2004年に再び月面の有人探査を目指す「コンステレーション計画」を発表したが、主にコストの問題から2010年に当時のオバマ大統領によって中止された。

一方、2000年代に入ると中国やインドが宇宙開発に注力するようになった。2003年には中国が米国、旧ソビエト連邦に次ぐ3か国目の有人宇宙飛行に成功し、2013年には無人探査機「嫦娥3号」が旧ソ連以来37年ぶりに月面に着陸した。こうした環境下で立案されたアルテミス計画には、米国が宇宙開発のリーダーシップを取り戻すことで、地球上も含めた影響力を強化する狙いがある2。

(2)将来の経済的利益を視野に設計

NASAはSPD-1に基づく具体的なプログラムを「アルテミス計画」としてまとめ、2019年に発表した。「アルテミス」はギリシア神話に登場する月の女神にちなむ。図表1のようなステップを踏み、月面に長期的な活動拠点を築くことを当面の目標にしている。

アルテミス計画は、国威発揚や科学的知見の獲得だけでなく、将来の経済的な利益も見据えて立案している点で、かつての宇宙開発計画と性格が異なる。巨額の費用や技術的リスクを米国単独で負担するのではなく、他国や民間企業と分担することで、持続的に計画を進められるよう設計している。

米国は2019年以降、政治・経済的に関係の深い国に参加を呼びかけ、宇宙機関や企業、大学などが資金や人材、機材などを提供する体制を整えている(図表2)。また、月面への輸送機能を米国企業から調達する「商業月面輸送サービス(CLPS)」の枠組みも同時に進めている。

アルテミス計画の費用は2025年度までの米国負担分だけで約930億ドルにのぼる3。加えて各国の政府や企業がそれぞれの技術開発に投資している。例えば日本政府は2020年度補正予算~2025年度当初予算で約2,100億円のアルテミス計画関連予算を計上し4、トヨタ自動車が主導する宇宙服不要の月面探査車「与圧ローバー」の開発などを支援している。

一方、米国はアルテミス計画を念頭に宇宙探査・利用の諸原則を取り決めた「アルテミス合意」の拡大にも力を入れている。2020年10月に米国、英国、カナダ、日本など8か国で締結し、2025年8月末時点で56か国が署名する。アルテミス合意は法的拘束力のないソフトローではあるが5、政府間の正式な合意であり、将来の月面における国際ルールの基盤となるか注目される。

(3) NASA縮小・民間委託拡大にカジ

2025年1月にスタートした第2次トランプ政権は財政赤字の削減を主要目標としている。宇宙政策の変更もその一環として進められており、主眼は①NASAの任務縮小による歳出削減、②民間委託の拡大を通じた宇宙ビジネスの育成、の2点だ。

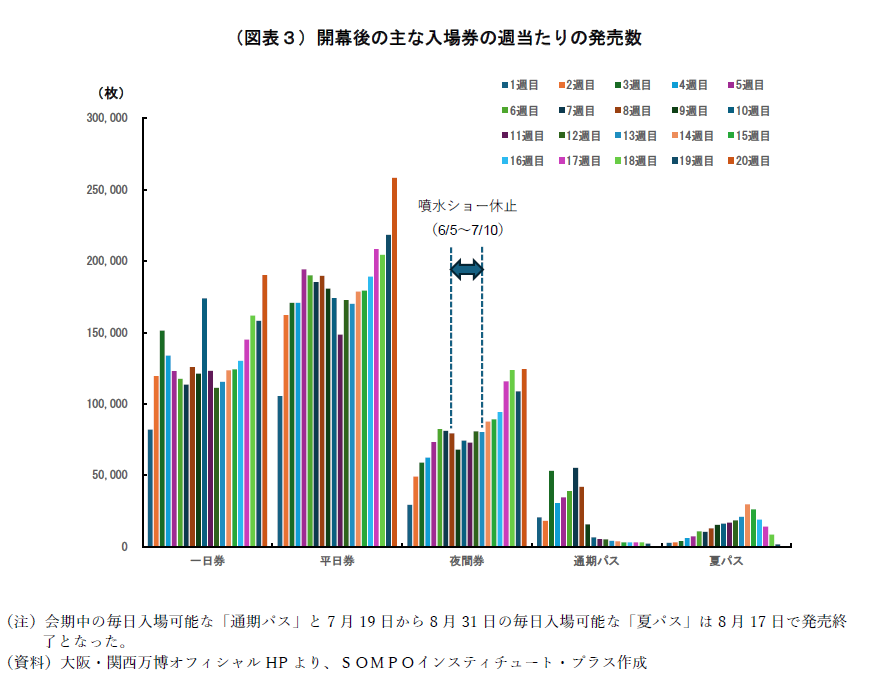

ホワイトハウスが2025年5月に公表した2026年度のNASA予算案では、総額を前年度から約60億ドル減らし、アルテミス計画で月周回軌道に設置する有人拠点「Gateway」の中止も示された。同月にNASAが公表した詳細版によると、NASA任務の主要8領域のうち、前年度に比べて増えるのは「探査(Exploration)」(6億4,670万ドル増)のみで、観測などの「科学(Science)」は34億2,660万ドル減、国際宇宙ステーション(ISS)などの「運用(Space Operations)」は10億8,810万ドル減と、それぞれ大幅な減額となった 6(図表3)。

アルテミス計画については「費用対効果の高い方法に移行する」とし、プロジェクトの選別と民間委託の拡大を盛り込んだ。一方で、ホワイトハウスは「中国に先んじて月に到達し、人類初の火星着陸を目指すことに再び重点を置く」7とも主張し、火星探査向けに新たに9億3,000万ドルを投資することも明らかにした。

ただ、こうした急激な政策変更には共和党内からも異論が相次ぎ、2025年7月に成立した予算調整措置法「One Big Beautiful Bill」の中でNASAに約100億ドルの追加予算をあてがい、Gatewayには約26億ドルを振り向けることが決まった。

これによってアルテミス計画を巡る大きな混乱は回避されたものの、「NASA縮小・民間委託の拡大」という方針は、今後も米国の宇宙政策の基本軸になる見通しだ。2025年7月まで実施されたNASAの早期退職勧告には職員全体の2割に相当する約4,000人が応募し、ショーン・ダフィー暫定長官は「科学分野からは距離を置く」と明言する8。トランプ大統領は2025年8月に出した大統領令で、規制緩和や宇宙港などの商用インフラ整備を通じて宇宙産業の育成を進める方針を改めて示した9。

(4)「選択と集中」にもリスク

もっともこうした「選択と集中」が、トランプ政権の思惑通りに進むかは不透明だ。理由の1つは、政策変更の前提となっている民間の技術開発も停滞する懸念があるためだ。例えば有人月面着陸(アルテミスⅢ)で着陸船として利用する「Star Ship」は米SpaceXが開発しているが、2025年に実施した飛行試験4回のうち3回はいずれも重大なトラブルが発生した。アルテミスⅢでは、宇宙空間において複数の機体間で推進剤を移し替えるといった高度な技術が求められ、Star Shipの実用化にはなお時間がかかる可能性がある10。

CLPSに参加する企業の間でも開発の遅れが相次ぐ。月面への物資輸送船(ランダー)を担う米Intuitive Machinesは推進剤タンクの設計に手間取り、当初29カ月を予定していた開発期間が4年以上に伸びた。宇宙ビジネス市場の拡大に伴う技術者などのリソース不足やコスト上昇が背景にあると指摘される11。

そもそもアルテミス計画は早い段階からスケジュールに問題を抱えていた(図表4)。2019年3月に当時のマイク・ペンス副大統領が「5年以内に月の南極に到達する」と宣言したものの12、2021年11月にはアルテミスⅢの実施時期を「2024年」から「2025年以降」に見直した。2024年1月にはアルテミスⅡ(有人の月周回)を「2025年9月」、アルテミスⅢを「2026年9月」に延期し、さらに2024年12月、アルテミスⅡを「2026年4月」に、アルテミスⅢを「2027年半ば」に遅らせた。延期の理由は民間委託を巡る訴訟や、機体の不具合などだ。これまでのプロジェクトの進捗や技術開発の動向を踏まえると、トランプ政権の狙いとは裏腹にアルテミス計画はさらに遅れることも考えられる。

一方、中国は2024年に世界で初めて月の裏側からのサンプルリターンを実現するなど着々と無人探査を進めている。有人探査は2027年まで、月面基地は2028~2035年の実現を目指しており13、アルテミス計画のロードマップと肩を並べる。月面探査は、人類の科学的知見を高めるという理念や国際協力の舞台になるといった点で、中国の政策スローガン「人類運命共同体」とも相性がよく、同国の国際戦略の象徴として強く推進される可能性が高い。インドも2023年、月面基地の候補地である南極付近に世界で初めて無人探査機を着陸させ、今後の有人探査を視野に入れる。こうした動向次第で、アルテミス計画は有人による月面開発一番乗りを逃す可能性も出てくる。

3.「月面経済圏」形成への道筋

(1)資源開発からスタート

アルテミス計画の当面の目的は、月以遠の探査に向けた拠点の構築だ。拠点運用や地球との往還には水などの資源を現地調達する必要があるため、月面における初期の活動は資源開発が中心になると考えられる。これまでに採取されたサンプルや観測データによると、月面には水、鉄やアルミニウムなどの金属、ヘリウムの同位体で核融合発電の燃料となるヘリウム3などが存在する可能性が高い。

水は電気分解によって酸素や水素を取り出し、ロケットエンジンの推進剤や生命維持に利用できる。月の南北極域には日光が直接当たらない場所があり、ここに氷があることを示唆するデータが複数ある14。アルテミス計画が南極域への着陸と拠点構築を目指しているのはこのためだ。また、月面を覆う砂「レゴリス」にも水が含まれることが確認されている。

金属はレゴリスや、高地を形成する斜長石、低地にある玄武岩などから還元処理によって取り出し、建造物や機材の材料として活用することが考えられる。レゴリスには主に鉄・アルミニウム・マグネシウムが、斜長石にはアルミニウム、玄武岩にはチタンが含まれる。また、KREEPと呼ばれる希土類元素(レアアース)を含む岩石層も確認されている。

(2)輸送・建設・通信…多様な産業が広がる

こうした資源開発をベースとして徐々に「月面経済圏」が形成されていくと考えられる。当初は人や物資を運ぶ輸送関連が市場の中心を占める。ロケットや月軌道に移動する宇宙船、ランダーなど様々な機材を用いる。月面探査計画の進行と共に、2020年代後半から需要が伸びていく見通しだ。

月面活動に使うデータを収集・販売するサービスも早期の市場化が見込まれる。温度・地形・地質環境データ、機器や探査車の稼働ログ、月面の映像などは、機器の運用や安全管理、計画立案に欠かせないためだ。

人が月面で継続的に活動できるようになると、資源関連ビジネスが本格的に立ち上がる。水資源はロケットの推進剤としての利用が見込まれるほか、金属やレゴリスは建築材などとして「現地資源利用(ISRU)」に活用する。長期的には一部の希少資源を地球に輸送することも可能になるかもしれない。

PwCは、2021年時点で判明している月面開発計画の状況を前提に、①輸送、②月データ、③資源活用の3つの活動に絞って月面経済圏の市場規模を試算している(図表5)。これによれば、2020~2040年の累計は1,700億ドルに達する15。これらの基幹領域に加えて、通信や電力供給、農業といった周辺産業も、ミッションの進行と並行して成長していくだろう(図表6)。

こうした市場の形成をにらみ、既に国内外で多くの企業が動き始めている。輸送分野ではSpaceXや米Blue Originなどがロケットや輸送機の開発を進めている。日本でもispaceがランダーと月面輸送サービスの提供を目指している。資源分野では、日揮ホールディングス傘下の日揮グローバルがレゴリスからの資源取り出しや推進剤製造プラントの構築を検討している。

建設分野では、ISRUを前提とした技術の研究開発が広がる。例えば米iconはレゴリスを原料に建築材料を製造し、3Dプリンターで住居などを建てる技術を開発する。鹿島建設が人工衛星による測位システムがない環境で建機を遠隔操作する技術を検証するなど、国内大手ゼネコンは相次いで月面建設技術の開発に乗り出している。

通信分野では、「月面基地局」や月周回軌道に設置する人工衛星を用いた通信網の整備に向けた検討が進む。Intuitive Machinesは多数の人工衛星を周回させる「衛星コンステレーション」を含む通信網の構築を目指し、2024年にはNASAから最大約48億ドルの支援を受ける契約を結んだ。KDDIはロボットで月面基地局を設置する実証実験に成功し、地球~月間や月面での大容量通信に向けた検討も始めている。

エネルギーは太陽光発電が中心になる。米Astroboticは高さ30メートル、幅20メートルの大型太陽電池(発電容量50kW)を開発中で、2024年にNASAと実証研究契約を結んだ。原子力発電を導入する構想もあり、中国とロシアはILRS計画での利用を検討している 16。NASAのダフィー暫定長官も原子力発電の重要性に言及している17。

農業や生活インフラでは、月面で完結する「閉鎖型」の植物工場や資源循環システムが必要になる。仏Interstellar Labは作物や昆虫を生産するシステムを開発し、2026年に打ち上げられる初の民間宇宙ステーション「Haven-1」への搭載が決まった。国内では大林組とスタートアップのTOWINGが模擬レゴリスから作った土壌で小松菜栽培に成功するなど、企業や大学が実証を重ねている。

4.アルテミス計画の変更が及ぼす影響

(1)技術実証の場が失われる

多くの国や企業が月面経済圏の成長を見越して投資に動く中、米国の宇宙政策変更とアルテミス計画の行方は、米国だけの問題ではなくなっている。アルテミス計画にさらなる遅延や内容変更が生じた場合、その影響は技術開発や商業市場の立ち上がり、市場ルールの形成といった点で広範に波及していくと考えられる。

まず直接的な影響が及ぶのは技術開発だ。月面に経済圏を築くためには、輸送、月面オペレーション、ISRUといった有人活動を支える技術が欠かせない。いずれもアルテミス計画の進捗に合わせて成熟していく想定であり、これらが停滞すると後に続く商用需要も拡大が見込めなくなる。

地球―月間の輸送は、人間や有人活動に使う大量の物資を安全かつ安定的に運び、月面開発を根幹から支える重要技術だ。大型ロケットや着陸船といった機体、その運用など多様な技術を確立する必要がある。しかし実証の場となるアルテミス計画が遅れれば、技術の成熟も停滞しかねない。例えば、宇宙航空研究開発機構(JAXA)が開発中の輸送機「HTV-X」はISSやGatewayへの物資補給に使うことを想定しており、Gateway計画の先行きによっては貴重な実証の機会が減る恐れもある。

月面で人や機器の円滑な稼働を実現する運用技術も重要になる。具体的には、ローバーや観測装置などの設置・稼働、試料の採取・分析、電力供給、通信や測位、設備の維持管理などが挙げられる。物資は運ぶだけでなく使うことで価値が生まれるため、運用技術が安定しなければ月面開発も立ち行かない。また、水資源の採取や酸素製造などといったISRU関連の技術も、人間が生存するために欠かせない。ISRUにはまず資源データを確保する必要があるが、無人ローバーによる水資源探索を予定していたNASAの「VIPER」計画は2024年、コスト超過を理由に中止が決まり、今後のプロジェクトへの影響が懸念されている18。

(2)月面経済圏の立ち上がりが遅れる

技術開発の遅れは市場の立ち上がりに直結する。多くのユーザーが利用できる安定性や信頼性の高い技術が開発されなければ、企業の参入は進まず、市場形成も見込めない。

市場の根幹を成す輸送ビジネスの場合、当面はNASAが調達するCLPS案件の需要が見込まれるが、CLPS自体も商業市場の立ち上がりを想定して設計されている。アルテミス計画がさらに遅延するようであれば、CLPS(商業月面輸送サービス)が「商業」として成り立たなくなる恐れもある。PwCは2040年までの累計約1,700億ドルのうち輸送市場が1,000億ドルを占め、さらにその約3分の2を米国が占めると予測する。CLPSが想定通りに進まなければ、月面経済圏の成立そのものにも大きく影響する。

輸送ビジネスの拡大が遅れると、それに伴って成長する見通しの資源開発も停滞を余儀なくされる。資源の需要の多くはロケットの推進剤が占めるためだ。月面経済圏の基盤となる資源開発が本格化しなければ、建設や通信、エネルギー、農業といったその後に続く市場の成長も遅れていくだろう。

(3)市場ルールが左右される

アルテミス計画の遅れは、月面経済圏を巡るルール「月面ガバナンス」の形成にも影響する可能性がある。企業が月面で安定した商業活動を展開するには、資源の所有権、事故時の責任の所在、安全保障といった面で予見性が確保される必要がある。アルテミス計画の参加国を中心に構成する「アルテミス合意」はその第一歩として期待されるが、現時点では実例が乏しく、企業が安心して参入できる状況とは言い難い。

国際的なルールが定まっていないフロンティア領域では、先行者が「早い者勝ち」で積み上げた既成事実がデファクトスタンダードとして定着してしまうこともあり得る。ILRSが月面開発に先行し、環境データの取得や戦略的に重要な地点の確保を進めれば、アルテミス陣営は不利な立場に置かれる可能性がある。

主に自由主義国で構成するアルテミス陣営が企業活動を重視するのに対し、ILRS陣営は国家利益を優先する色彩が強い。ルール形成の行方次第では、特に西側諸国の民間投資にブレーキがかかる懸念もある。

5.高まる不確実性と日本の針路

月面はかつての科学研究や国威発揚の舞台から、経済的利益を巡る競争の場へと変貌しつつある。国や企業は利益確保に向けた戦略を描く段階に入り、その中心に位置するのがアルテミス計画だ。同計画は単なる探査プロジェクトではなく、将来の経済圏確立を企図して設計されており、その遅延や縮小は技術の進化や市場形成、企業戦略にまで広範な影響を及ぼす。

アルテミス計画の舵を握るのは米国だが、トランプ政権の不安定な政策運営が先行きを見通しづらくしている。NASAの役割は大幅に見直され、人材の流出も起きている。トランプ政権は大統領や側近の意向が政策に反映されやすく、人事の不安定さも目立つ。2024年12月にNASA長官候補に指名されたジャレッド・アイザックマン氏が、わずか半年で撤回された例はその象徴だ。こうした不確実性はアルテミス計画の将来に対する大きなリスクになっている。

こうした環境下で日本はどう動くべきだろうか。宇宙ビジネスは「2040年に市場規模1兆ドル」と予測され 19、豊富な宇宙開発の経験や製造業の基盤を持つ日本にとっても、次の成長産業として大きな期待がかかる。日本の宇宙産業は長く官需を中心としてきたが、アルテミス計画を通じた月面経済圏への参入は、民間主体の成長を加速させる起爆剤となり得る。企業にとっても、一定の需要が見込めるアルテミス計画の周辺で事業機会を探ることが現実的な選択肢だ。

ただ、日本が単独で月面開発を進めることは難しい以上、アルテミス計画への依存は避けられず、方針変更に翻弄されやすい立場にあることも事実だ。既に日本政府はアルテミス計画向けに多くの予算を投じており、日本人宇宙飛行士の月面着陸も決まっている。将来の事業化を見据えて組織整備や投資を始めている企業も少なくない。アルテミス計画の行方次第では、月面開発を巡る技術実証や人材育成の貴重な機会が損なわれる恐れがある。

したがって日本政府や企業にとっては、アルテミス計画をいかに円滑に前進させるかが、最優先の課題になる。米国が同計画の主導権と資金の大半を握る中、日本単独で計画の意思決定に影響を与えることは難しく、同様の立場にあるパートナーと連携して影響力を確保することが現実的かつ有効な策となるだろう。実際、既に欧州宇宙機関(ESA)とカナダ宇宙庁(CSA)はGatewayの開発などを通じて協力関係を深めている20。日本も米国との連携を軸としつつ、欧州やカナダなどとの協力を通じて発言力を高めていくべきだ。アルテミス計画の活性化と着実な推進が、日本の宇宙産業の成長に資することを意識する必要がある。

同時に「月面ガバナンス」の帰趨にも目を配らなければならない。市場ルールの設計は参入障壁や利益配分のあり方を左右し、企業の投資判断にも大きく影響する。ILRS陣営の動向を注視しつつ、「アルテミス合意」の実効性を高めていくことや、宇宙開発のガバナンスを話し合う国際連合宇宙空間平和利用委員会(COPUOS)の議論に積極的に参加していくことも重要だ。

日本には独自の強みもある。例えば宇宙の平和利用を軸とするJAXAは、西側諸国に限らず世界各国の宇宙機関と良好な関係を築いてきた。日本主導で設立したアジア・太平洋地域宇宙機関会議(APRSAF)には中国やインドなど40を超す国・地域の組織が参加し、衛星利用や宇宙法政策などについて協議、協力している。このような人的・制度的ネットワークは日本の発言力強化や協業を進める上で有効な資産となる。こうした強みも生かし、日本がアルテミス計画の推進や健全な月面ガバナンスの構築に貢献できれば、結果として日本の宇宙産業の成長にもつながるだろう。

- National Aeronautics and Space Administration (NASA), “New Space Policy Directive Calls for Human Expansion Across Solar System”, Dec.11, 2017.

- NASA, “ARTEMIS Program Overview”, Sep.21, 2020.

- NASA Office of Inspector General, “Nasa’s Management of The Artemis Missions”, Nov. 15, 2021.

- 文部科学省の「アルテミス計画に向けた研究開発等」予算を合計。年度によって「火星衛星探査計画(MMX)」や「深宇宙探査実証機(DESTINY+)」などが別途計上されている。

- 日本は例外的に「日・米宇宙協力に関する枠組協定」(2023年発効)において、アルテミス計画に部分的な法的拘束力を付与している。

- NASA, “Fiscal Year 2026 Agency Fact Sheet”, May.30, 2025.

- The White House, “Overview: President Trump’s Fiscal Year 2026 Discretionary Funding Request”, May.2, 2025.

- Fox business, “Sean Duffy warns ‘a war could start in space,’ urges Moon base by 2030”, Aug.14,2025.

- The White House, “Enabling competition in the commercial space industry”, Aug.13, 2025.

- NASAは2023年12月時点で「Star Shipの月面着陸の準備が2028年2月までに整う確率は70%」と想定している。(United States Government Accountability Office, “Report to Congressional Committees NASA Assessments of Major Projects”, July.1, 2025)

- NASA Office of Inspector General, “Audit of NASA’s CLPS”, Jun.6, 2024.

- The White House, “Remarks by Vice President Pence at the Fifth Meeting of the National Space Council | Huntsville, AL”, Mar.16,2019.

- 中国国家航天局「国家空间科学中长期发展规划(2024—2050年)」(2024年10月15日)

- 米国の月周回衛星「Lunar Reconnaissance Orbiter」などが氷によるとみられるレーザー反射率の変化を観測している。

- PwC France, “Lunar market assessment: market trends and challenges in the development of a lunar economy”, Sep.,2021.

- Reuters, “Russia says it is considering putting a nuclear power plant on the moon with China”, Mar.5, 2024.

- 前掲注8

- NASAは2025年9月、VIPER計画を復活させると発表した。Blue Origin社に1億9,000万ドルで輸送を委託し、2027年後半に打ち上げる。(NASA, “NASA Selects Blue Origin to Deliver VIPER Rover to Moon’s South Pole”, Sep.19,2025)

- Morgan Stanley, “Space: Investing in the Final Frontier”, Oct, 2017.

- ESAとCSAは1979年に宇宙分野の協力協定を結び、CSAは欧州以外の国で唯一ESAの意思決定に参加する権利を持つなど、ESA加盟国に準じた待遇を得ている。GatewayではESAが担うモジュールの技術開発・運用で協調し、ESAとCSAそれぞれが宇宙飛行士を派遣する機会を獲得した。

PDF:1MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。