携帯電話通信料が家計の新たな圧迫要因に

~高齢世帯への大きな打撃となる可能性~

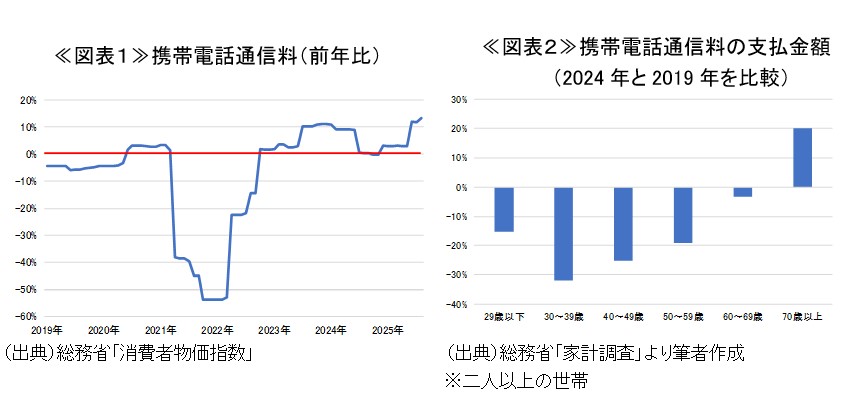

物価高により家計の負担が強まる中で、携帯電話通信料の値上げが相次いでいる。携帯電話通信料については、菅政権時に大きく引き下げられたが、足もとでは前年比での伸び率が2桁台で推移している(図表1)。人件費や電気料金の高騰により、携帯電話通信料にも値上げの波が及んでいる。

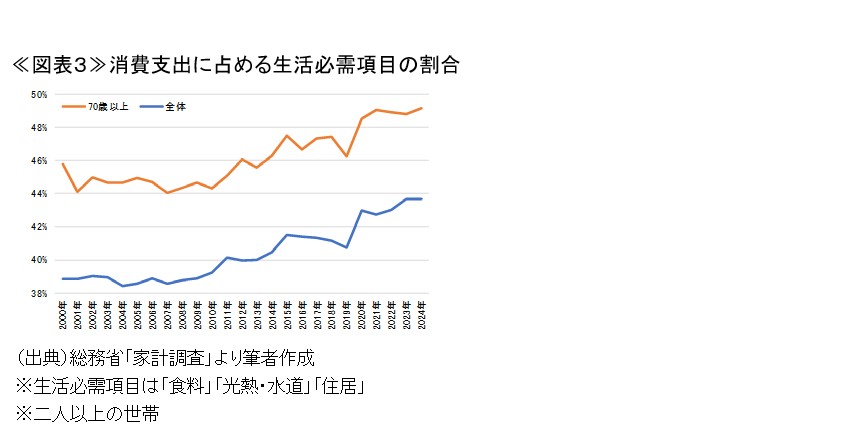

実は、過去に実施された携帯電話通信料の引き下げによる恩恵は、世代によって偏りがある。若年層ほど携帯電話通信料の支払金額が減少する傾向がある一方で、高齢層にはその影響がほとんど及んでいないことが示されている(図表2)。安価なプランを選択するには、各社のプランを比較検討することが必要となることに加え、オンライン限定の格安プランが提示されていることもあり、携帯電話通信料についての理解が不十分でない高齢層に値上げの恩恵が及びにくかったものとみられる。

足もとで生じている携帯電話通信料の値上げは、多くの世代にとって、これまでの値下げ分が一部相殺される程度の影響に過ぎないが、高齢層にとっては携帯電話通信料の純増に繋がる場合も少なくない。消費支出に占める生活必需項目1の割合をみると、70歳以上は全体と比較して高い水準で推移しており(図表3)、固定費である携帯電話通信料が純増するのであれば、高齢世帯の家計は更に圧迫されることになる。

高齢世帯にとって、通信プランの見直しやオンラインでの申し込みは容易ではないかもしれないが、物価高によって家計が圧迫される中での家計防衛策として、通信料の見直しは有効な一手となり得るだろう。

- 家計調査における「食料」「光熱・水道」「住居」を生活必需項目と定義。