政府の予測力の現在地を探る②

~どのような予測があるか 前編(全体像と経済・産業分野)~

経済・産業分野以外の分野別の考察および分野横断的な分析については、次稿で報告する。

本稿でわかること

- 令和以降の政府予測約320件の全体像と、府省別・政策分野別の特徴

- 経済・産業分野の予測44件の具体的な内容と、予測手法や検証可能性等の特徴

- 政府による予測を読み解くための実務的な視点や知見など

1.「政府予測」について

(1)本稿の位置づけ

ビジネスの現場には、さまざまな「予測」が溢れ、企業の意思決定に少なからず影響を与えている。AIの急速な発展に伴い、予測情報はさらに多様化し、情報量も増加することが見込まれる。こうした中で個人には、予測を活用する力と、逆に予測に惑わされない姿勢の両方が求められている。したがって、自らに合った「予測との付き合い方」を見つめ直すためにも、予測に関する体系的な理解を深めることが重要になる。

本稿を含む4本のレポートでは、このような問題意識のもと、「政府による予測」(以下「政府予測」という)に焦点を当て、政府の予測力の一端を明らかにしていく。具体的には、おおむね令和以降の政府予測を網羅的に調査・整理(リストアップ)し、多様な分析軸を用いて体系的に分析を行う。

政府予測の特徴は、①幅広い分野の予測が網羅されていること、②保守的でベースライン的な予測が多いこと、③国民や社会に対する強いメッセージ性を持つ(予測がその後の現実社会に及ぼす影響が意識されている)ことである。したがって、その現状を知ることは、予測全般の現状理解に資するとともに、予測リテラシーの向上にも役立つ。

前稿1では、「予測とは何か」「どれだけの予測が存在するか」をテーマに、「予測」の定義や基本的な整理を行い、予測を読み解く8つの視点(分析軸)を提示した。一方、本シリーズの核となる「政府予測」の網羅的調査の結果に関しては、総件数(おそよ320件)を示すにとどめた。

そこで、本稿および次稿では「どのような予測があるか」と題して、政府予測の具体的な内容と分析結果を報告する。このうち本稿では、前稿を未読の場合でも支障なく読み進めてもらえるよう、「政府予測」の範囲や調査・分類方法の再確認と補足を行った上で、政府予測の全体像を俯瞰的に分析する。その後、6つの政策分野(後述)のうち、経済・産業分野を取り上げ、この分野の具体的な予測リストを提示しながら詳しい分析を進める。

(2)「政府予測」とは~前稿の再確認

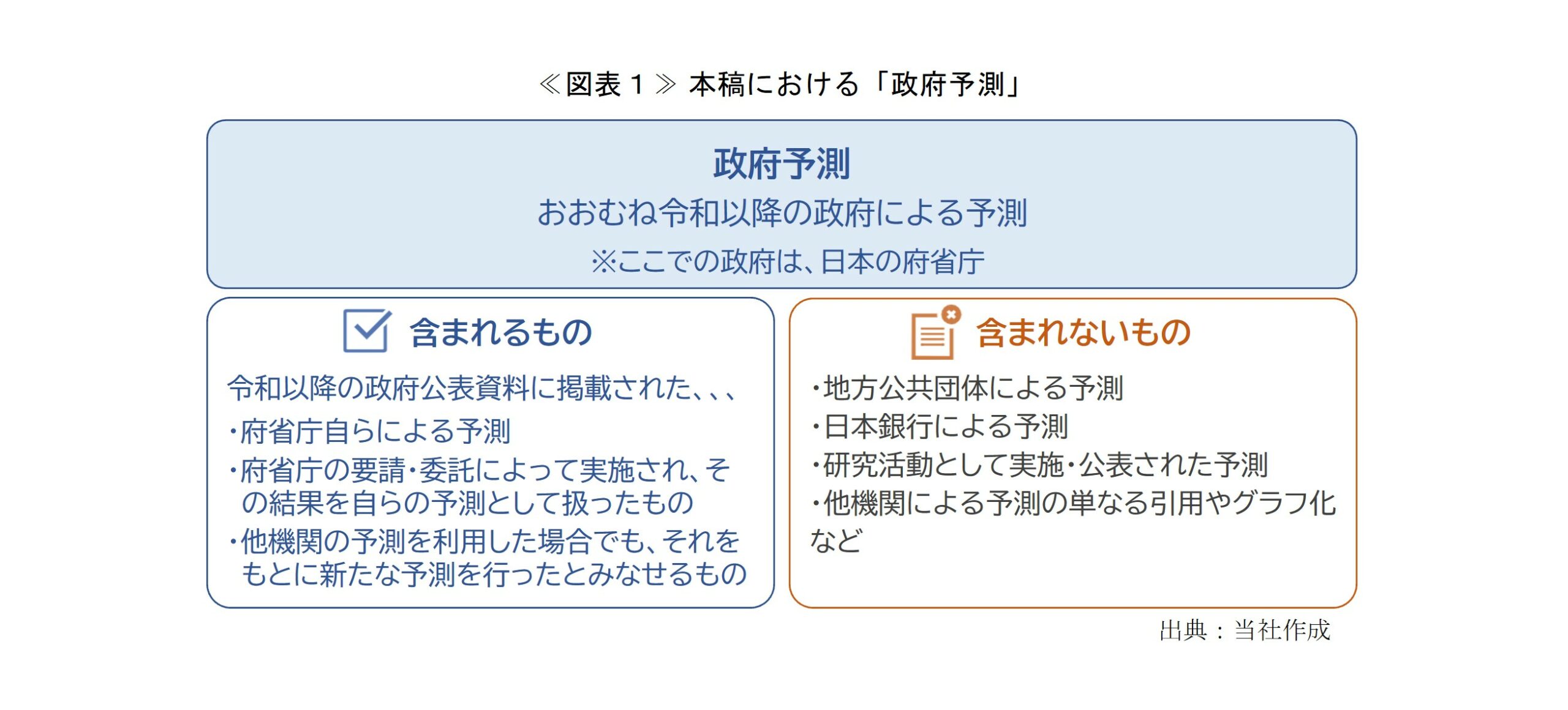

本シリーズでは「政府予測」を、日本の内閣所轄行政機関(以下「府省庁」という)が自らの予測として公表したものであって、令和元年度以降の公表資料に掲載されたものとした。予測の実施は平成30年度にさかのぼる場合も含まれるが、本稿では「令和以降の政府予測」または単に「政府予測」という≪図表1≫。

この「政府予測」には、地方公共団体や日本銀行による予測は含まない。地方公共団体は内閣所轄の行政機関ではなく、日本銀行も内閣とは独立した機関であるためである(※)。

また、府省庁が独立行政法人などの公的機関に具体的に要請・委託して実施された予測は、研究段階にとどまるものなどを除き、「政府予測」に含めた(詳細は前稿を参照)。

※厳密に言えば、国の行政機関の1つに会計検査院があり、これも内閣から独立した機関と位置付けられているが、今回の調査では「府省庁」に含めた。

(3)「予測」と「フォーサイト」「長期戦略等」との関係について~前稿の補足

前稿では、「根拠が明示されていない将来への期待や、予測に直接基づかない目標値、計画値、ビジョン、ロードマップ、シナリオ等の叙述についても、原則として「予測」には含めない」とした。この点に関する補足として、本稿での「予測」の定義を示しつつ、いわゆるフォーサイトや長期戦略等との関係を整理する。

① 予測とは――未来を読むこと

「予測(forecast等)」とは、「どんな未来になりそうか」「何が起きそうか」を見通すこと、すなわち「未来を読む」ことであり、より正確に言えば、将来のある時点における状態や事象の発生を、何らかの根拠や前提に基づいて、定量的または定性的に推し量ることである。

したがって、単なるアンケートの集計結果やDI(Diffusion Index)は、すでに存在している状態の把握であるから「観測」であり、本稿での「予測」には該当しない。

ただし、府省庁としての将来の見解が併記されている場合や、当該指標等を府省庁が予測と位置付けている場合は「政府予測」に含める。実際のところ、「予測」に該当するか否かの線引きは難しいことも多く、前稿にて観測、検査、予測の概念整理を行っているので、詳しくはそちらを参照されたい。

② フォーサイトとは――未来を考えること

「フォーサイト(foresight)」は、本稿の「予測」とは異なる概念だが、「予測」と表記される場合も多い。将来の「展望」「洞察」「先見性」を意味し、未来像や将来像を構想するための広い概念である。欧州委員会ではフォーサイト(foresight)を、「未来を予測すること(predicting or forecasting)ではなく、さまざまな可能性のある未来を、それがもたらすかもしれない課題や機会も含めて、望ましい未来を形作るのに役立つ方法で探求する分野」とし、そのために「集合知が構造的かつ体系的に活用される」としている2。

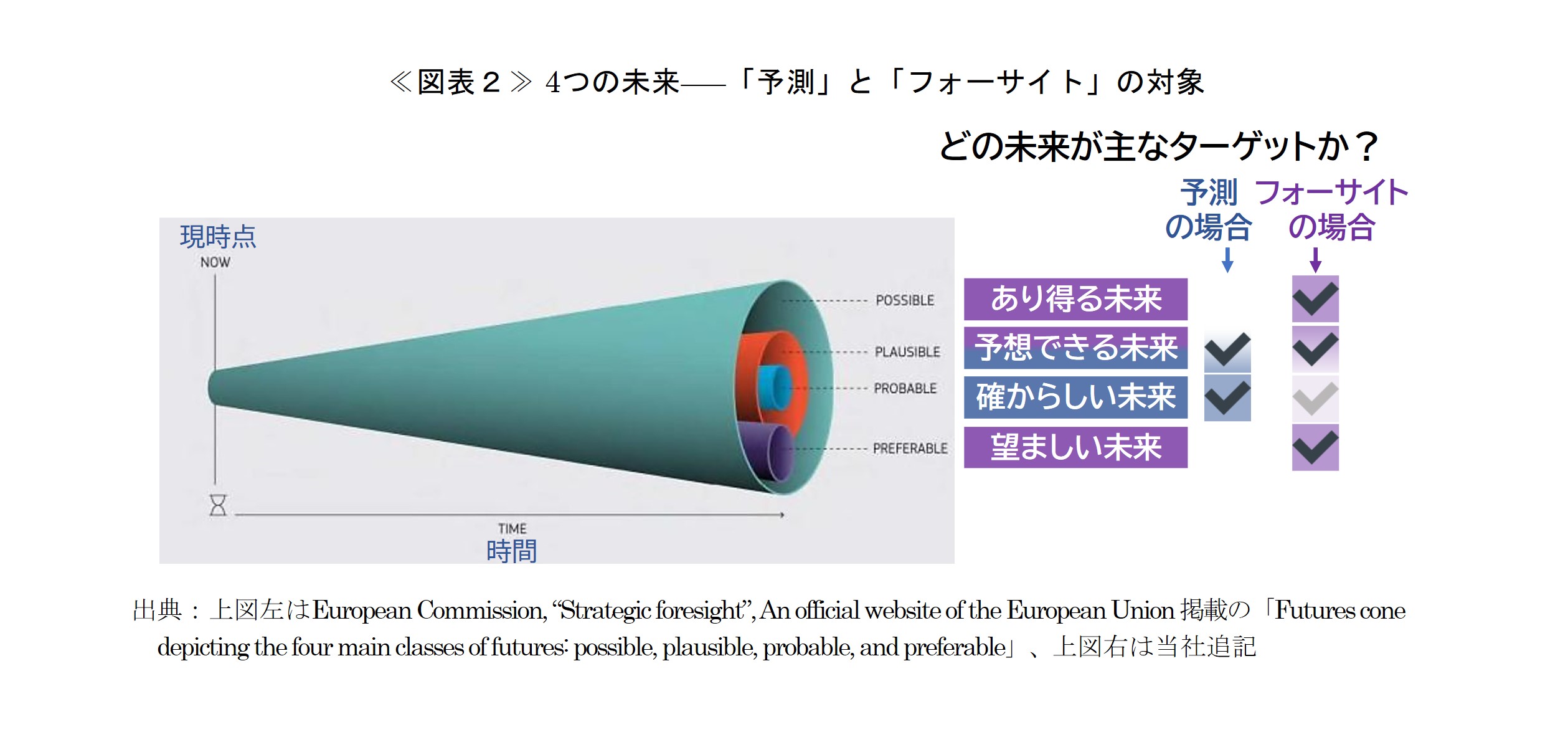

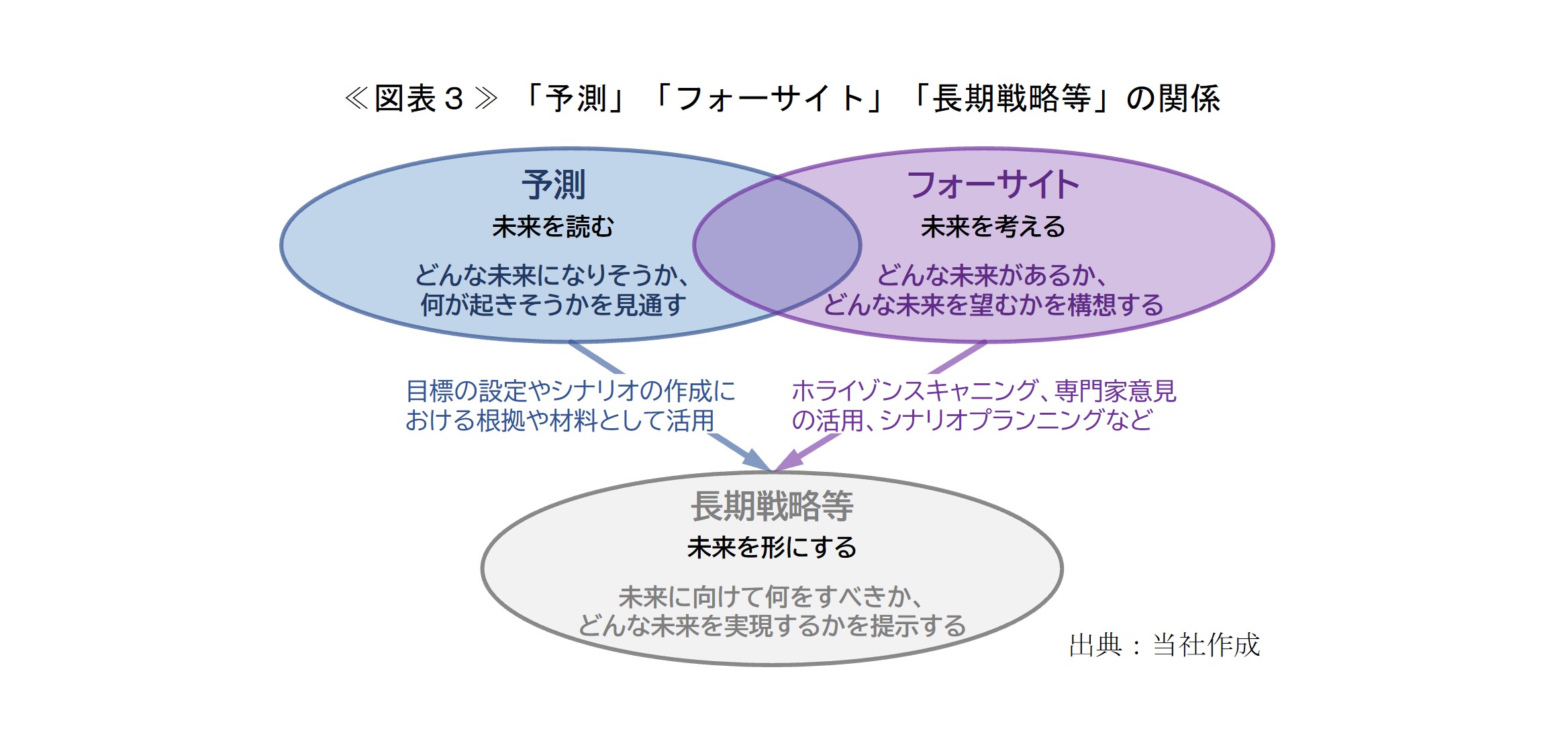

上述の「予測」に対比させると、「フォーサイト」とは「どんな未来があるか」「どんな未来を望むか」を構想すること、すなわち「未来を考える」ことである。このため、根拠をもって未来を読む「予測」と部分的には重なるが、概念上は区別される≪図表2≫。

欧米では政府機関による戦略的フォーサイト活動が盛んであり、数多くの政府文書が存在する3。

日本の場合、政府の長期戦略や長期展望の策定過程でフォーサイトの手法が取り入れられる場合があるものの、政府レベルでのフォーサイト活動は欧米ほど活発ではない。一方の民間シンクタンク・コンサルティング企業等では、「未来構想」「未来戦略」「未来予測」といった名称でフォーサイトが活発に行われている4。

なお、文部科学省「科学技術予測調査」は予測とフォーサイトの両面を併せ持つ数少ない例である(後述)。

③ 「長期戦略等」とは――未来を形にする

政府は、「戦略」「構想」「計画」「展望」「ビジョン」「将来像」などの名称で、長期的な政策の方向性や望ましい社会像を提示している(本稿ではこれらを「長期戦略等」と総称する)。

例として、内閣官房の「脱炭素成長型経済構造移行推進戦略(GX推進戦略)」や「デジタル田園都市国家構想総合戦略」、経済産業省の「エネルギー基本計画」や「未来人材ビジョン」、厚生労働省の「2040年を展望した社会保障・働き方改革について」、国土交通省の「国土の長期展望」、復興庁の「福島12市町村の将来像」などがある。

「予測」や「フォーサイト」に対比させると、「長期戦略等」とは「未来に向けて何をすべきか」「どんな未来を実現するか」を提示すること、すなわち「未来を形にする」ものだと言える。

④ 「予測」「フォーサイト」「長期戦略等」の関係性

今回リストアップした「政府予測」の多くは、府省庁の審議会・研究会の検討資料から抽出されたものであり、このことは、「長期戦略等」の策定過程で「予測」が活用されていることを意味している。また、「長期戦略等」の作成では、ホライゾン・スキャニング5や専門家意見の活用、シナリオプランニングといった「フォーサイト」の手法が活用されている。

したがって、「長期戦略等」にとって「予測」や「フォーサイト」は、検討過程における根拠・材料、そして検討手法として欠かせないものであり、互いに密接に関係している≪図表3≫。

(4)予測リストの作成と予測の分類について

①リストの作成方法

「政府予測」の網羅的探索のため、30を超える府省庁公式サイト6のそれぞれから、予測関連語を含むページやファイル情報を9月上旬から中旬にかけて抽出した(方法は前稿を参照)。

抽出では、令和元年度以降の掲載情報に限定し、予測に関係しない情報(調達・発注見通しなど)を極力除外したが、この段階で数万件規模の情報となった。それ以降の作業は次の手順で実施した。

- 1. タイトルやテキスト中の予測関連語をもとに、予測名が含まれる可能性の高いページ等を絞り込み

- 2. ページ等から抽出したテキストを形態素解析し、予測類義語の主語の推定などから予測候補の名称を推定(予測の主語が明示されていない場合も多く、この段階での予測候補は数千件規模)

- 3. 機械学習により政府予測への該当可能性が低いものを排除し、予測候補を約千件に絞り込み

(教師データは手作業で作成した。誤判別に伴う政府予測の見落としの可能性がある。) - 4. 予測候補ごとに一次資料を精査して、政府予測への該当性を判定

- 5. 該当の319件(≒319種類の予測)に、府省名・政策分野・最長予測期間等の属性を付与してリスト化

(政府予測に該当するか否かの判定には、一定の主観が含まれる可能性がある。)

②予測の分析軸ごとの分類方法

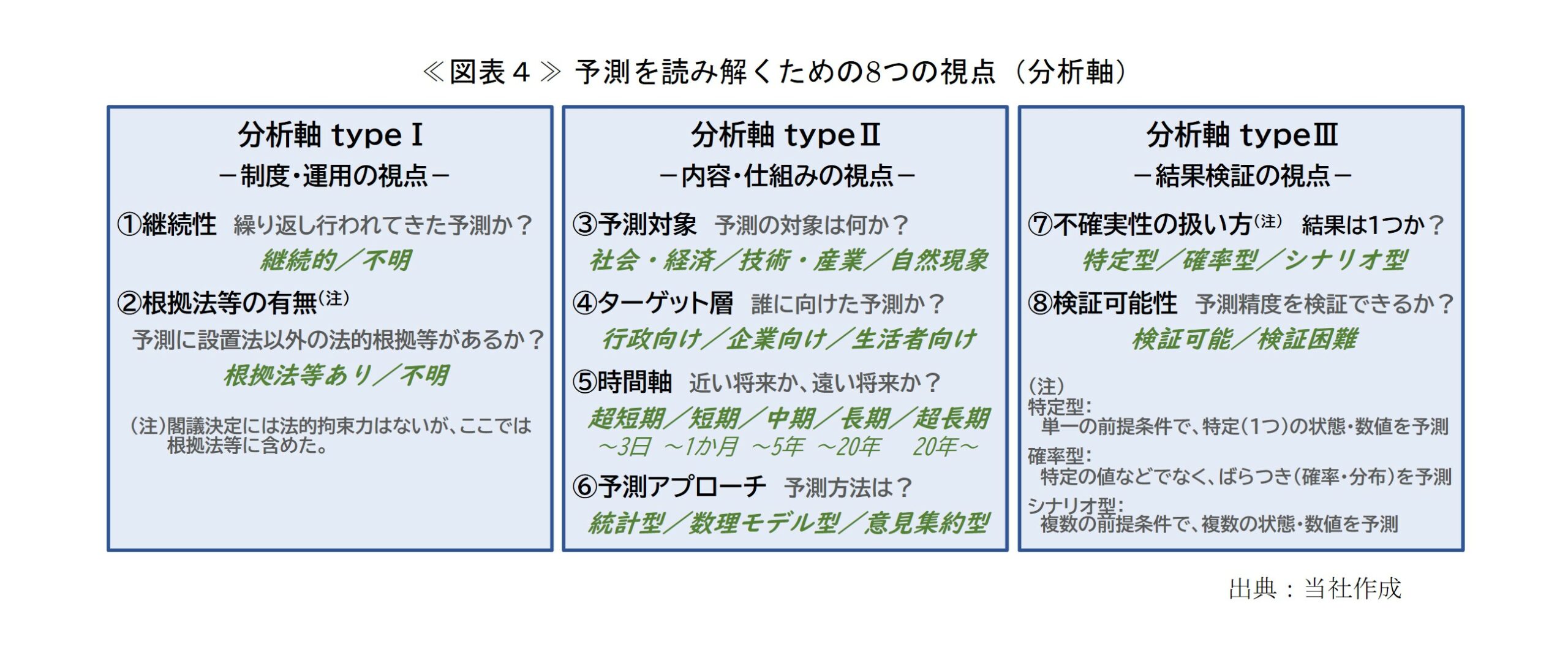

予測の体系的な整理・分析のため、8つの視点(分析軸)を用いた(詳細は前稿を参照)≪図表4≫。

リストの総数が319件に及び、各予測に対する分析軸に沿った分類作業を効率的に進める必要があったため(分類総項目数=予測319件×分析軸8項目≒2,500項目)、最初の段階で ChatGPT による予備的な分類を行い、その上で一次資料を参照して最終的な分類を手作業で行った。このため、各予測の分類結果にも、一定の主観や誤判定が含まれる可能性がある。

2.どのような予測があるか~政府予測の全体像

府省庁別、政策分野別の観点から、政府予測319件の全体像を概観する。

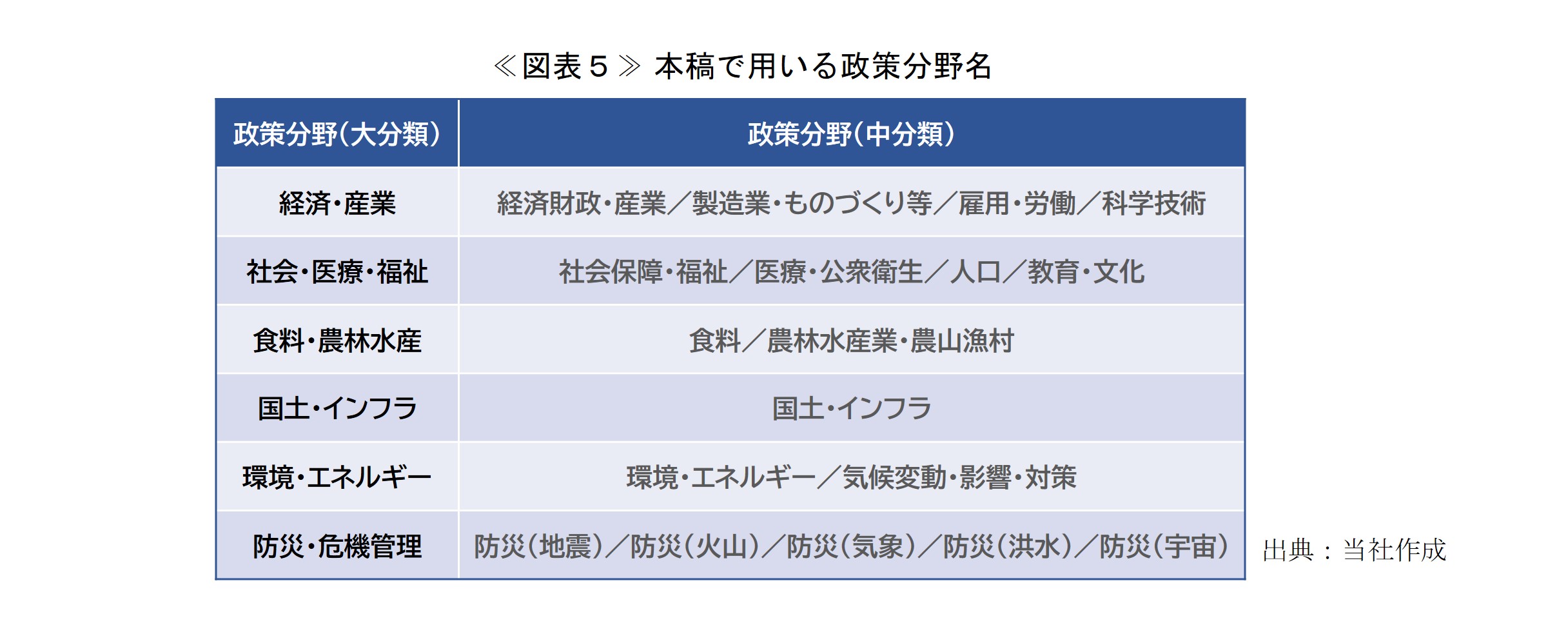

なお、本稿では政策分野を6つに分類して分析を進める≪図表5≫。

(1)府省庁別にみた政府予測の全体像

政府予測が確認された府省名は、内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省であった(ここでの府省名には外局を含む)。

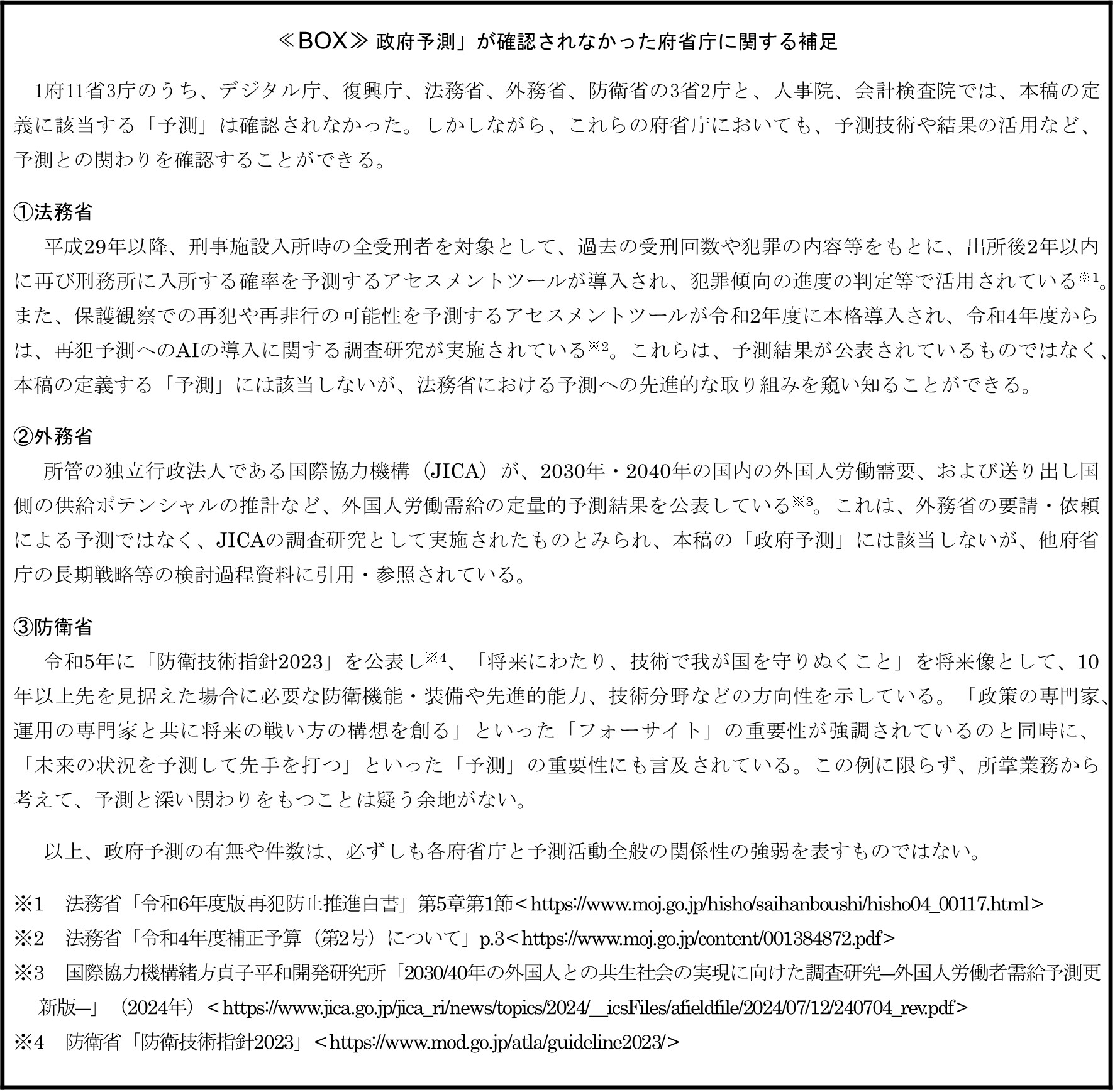

一方、デジタル庁、復興庁、法務省、外務省、防衛省、人事院、会計検査院では、今回の定義に該当する予測は確認されなかった。もっとも、これらの機関についても、政府予測リストの作成過程において予測関連語を含む公式サイトのページやファイルが多数抽出されている。したがって、「政府予測」の有無や件数は、必ずしも、各府省庁の業務における広義の「予測」との関わりの深さを示すものではない点に注意が必要である。この点については、≪BOX≫で補足する。

①府省庁別の予測件数

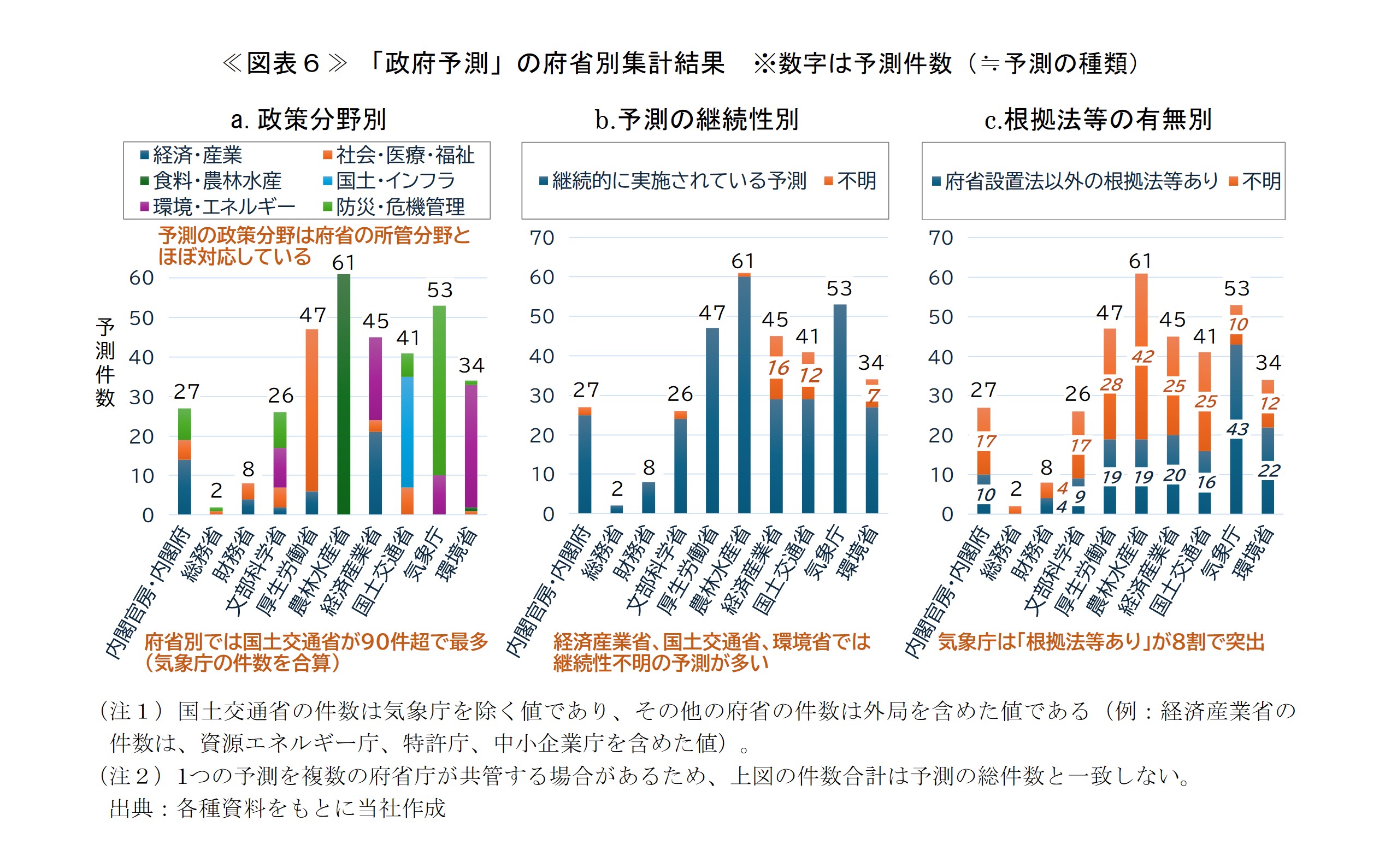

予測件数は、国土交通省が最多の93件で(※)、農林水産省61件、厚生労働省47件と続く≪図表6.a≫。

※一部の予測は複数府省による共同実施であるため、件数の合計値は総件数と一致しない。国土交通省の場合も、気象庁と共同で実施する「指定河川洪水予報」があるため、気象庁を含めた実数は93件となる。

なお、内閣官房と内閣府については所掌の区分・整理が難しい場合があり、本稿では「内閣官房・内閣府」として整理した。また、府省の外局は、予測件数が際立って多い気象庁を除き、所属府省に含めて整理した。このため、国土交通省の予測件数は気象庁を除く値となっている。

②府省別にみた予測(政策分野)

予測の政策分野は、農林水産省では食料・農林水産業分野、環境省では環境・エネルギー分野に集中している≪図表6.a≫。一方、内閣官房・内閣府、文部科学省、経済産業省、国土交通省では、予測が複数の政策分野にわたっており、各府省の所掌に応じた予測が行われている様子が窺われる。

③府省別にみた予測(継続性・根拠法等)

予測の継続性についてみると、経済産業省、国土交通省、環境省では継続性不明の予測が多く、それ以外の府省ではほとんどの予測が継続的に実施されている≪図表6.b≫。

続いて、根拠法等の有無(※)をみると、気象庁では「根拠法等あり」が約8割を占め、他府省庁と比べて際立って高い≪図表6.c≫。

※閣議決定には法的拘束力はないが、政府の公式見解という点を考慮して根拠法等に含めた。また、各府省庁の業務はそれぞれの設置法に基づくため、形式的にはすべての予測が法的根拠をもつともいえるが、ここでは府省庁設置法以外の根拠法等を対象にした。

(2)政策分野別にみた政府予測の全体像

ここからは府省庁別の区分はせず、政府予測の全体像を政策分野別の視点から分析する。なお、予測1件につき1つの政策分野を付与しているため、前項(1)と異なり、予測件数の重複はない。

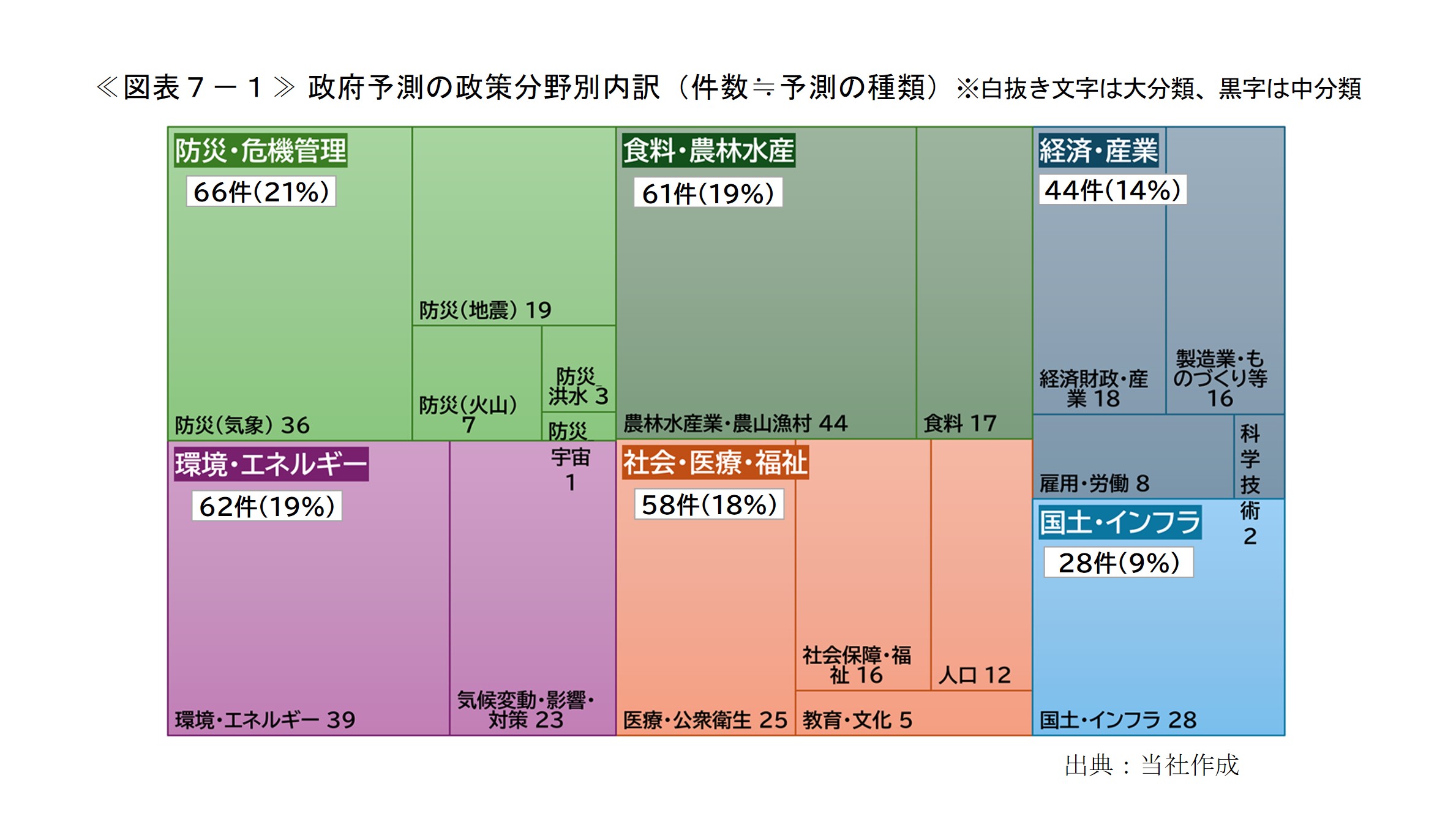

政府予測の政策分野別内訳は、防災・危機管理分野の予測が66件で最も多く、最も少ない国土・インフラ分野で28件となっている≪図表7-1≫。また、政策分野を中分類レベルでみると、農林水産業・農山漁村、環境・エネルギー、防災(気象)、国土・インフラ、医療・公衆衛生、気候変動・影響・対策といった政策分野の予測が多いことがわかる。

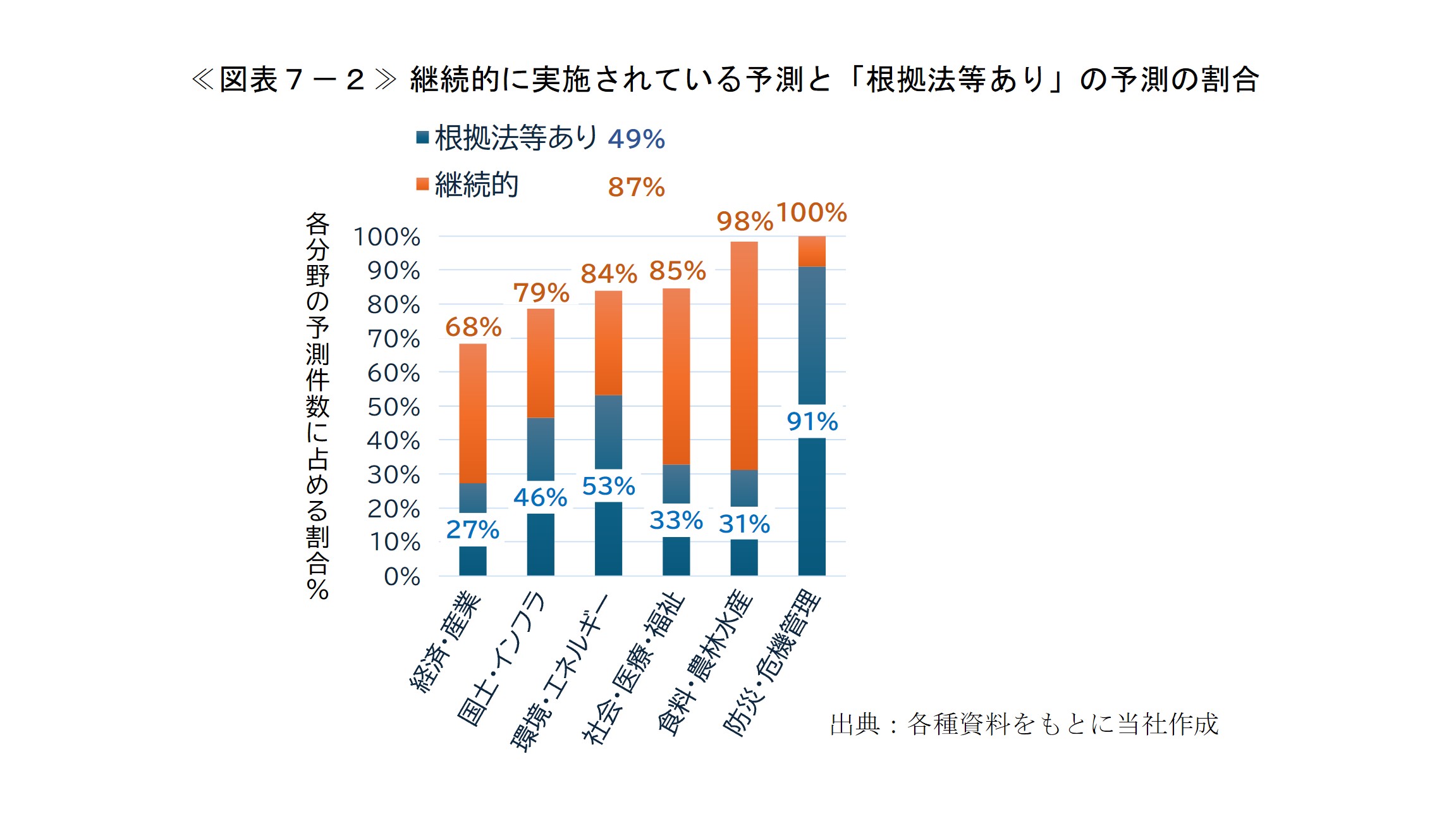

以下、図表7-2~7-7を用いて、分析軸ごとの集計結果を順に示す。

①分析軸 typeⅠ(制度・運用の視点)

政府予測の約9割が継続的に実施されており、約半数が「根拠法等あり」に分類される≪図表7-2≫。

食料・農林水産分野と防災・危機管理分野の予測はいずれも、ほぼすべて継続的な予測となっているが、「根拠法等あり」の割合をみると、食料・農林水産分野が3割に対して、防災・危機管理分野は9割と際立って高く、両者に違いがみられる。一方、それ以外の分野では継続的な予測の割合が相対的に低い。特に、経済・産業分野では、継続的な予測の割合が7割未満と低く、「根拠法等あり」の予測も3割弱にとどまる。

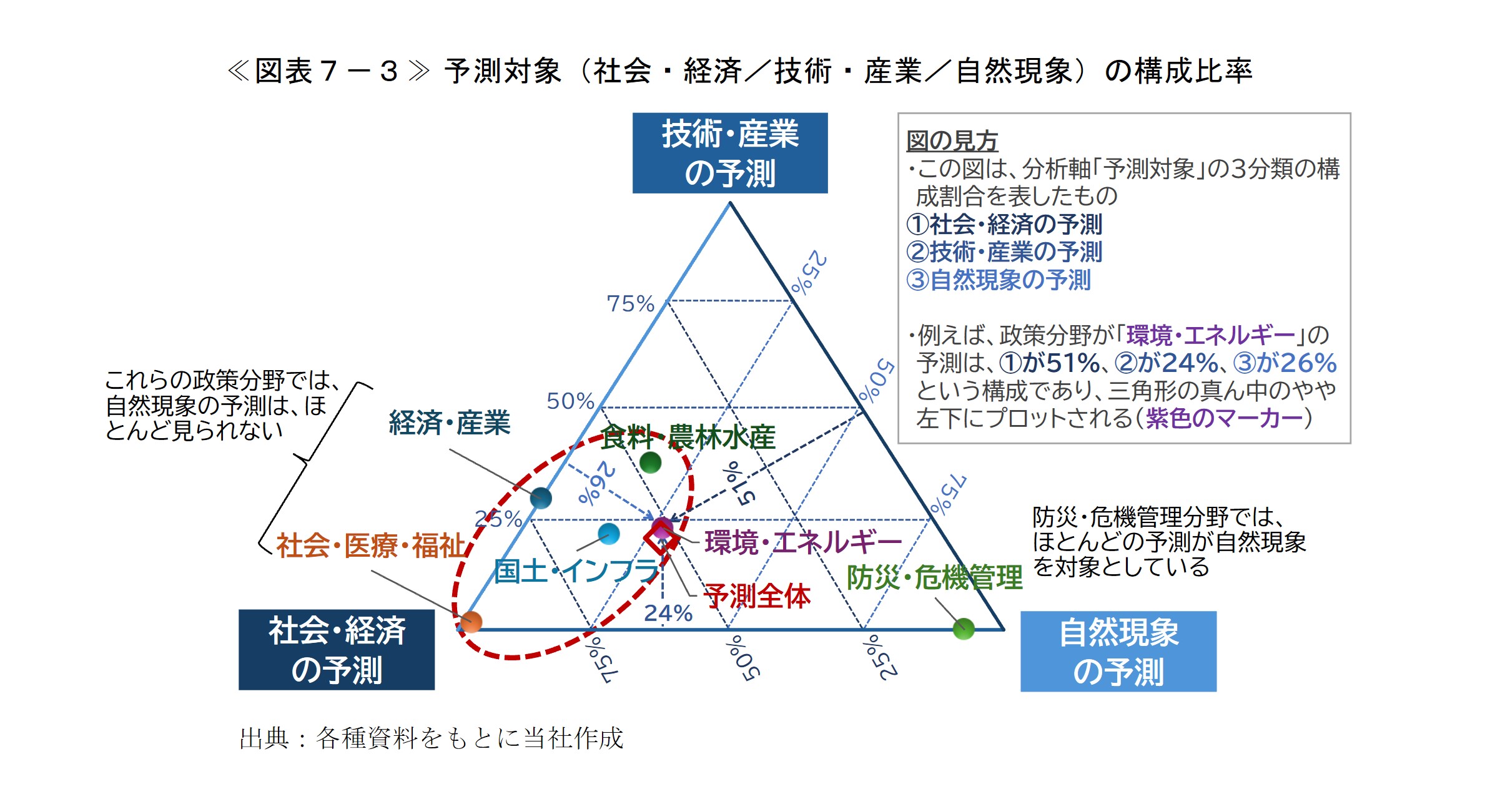

②分析軸 typeⅡ(内容・仕組みの視点)

「予測対象」の3分類(社会・経済/技術・産業/自然現象)の構成を三角グラフで示した≪図表7-3≫。防災・危機管理分野を除いて、底辺の左側頂点(社会・経済の予測)近くにプロットされており、政府予測は全体として、「社会・経済」を対象とした予測が中心となっていることがわかる。

また、社会・医療・福祉分野の予測対象がほぼ「社会・経済」であること、その一方で、防災・危機管理分野の予測のほとんどが「自然現象」を対象とした予測であること、環境・エネルギー分野の予測は三角形の中心に近く、3つの予測対象の比率が最も均等に近い(全分野にまたがる予測である)ことがわかる。

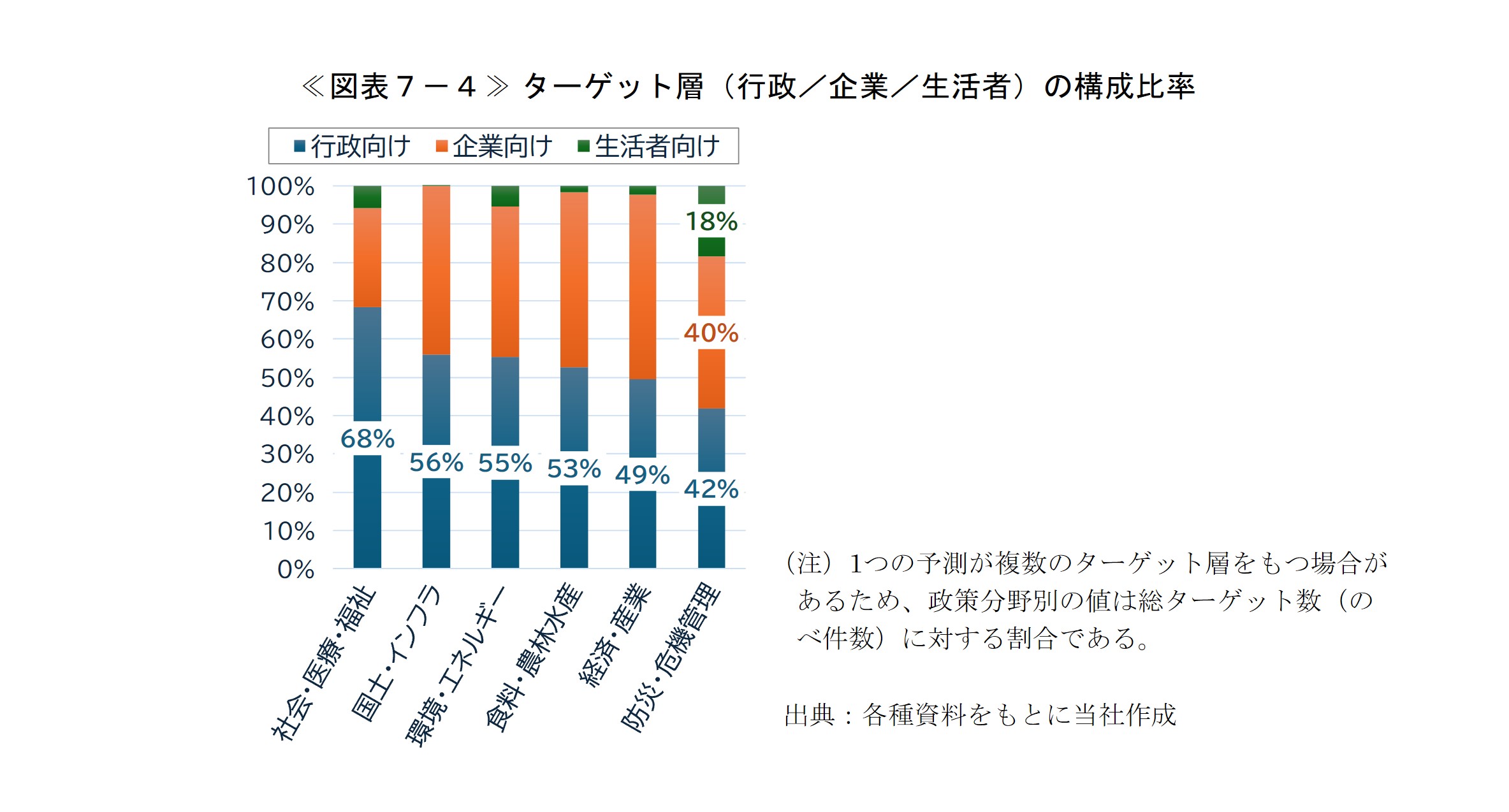

予測の「ターゲット層」(行政/企業/生活者)の構成をみると、政府予測全体では「行政」と「企業」を対象としたものが大半を占める(※)≪図表7-4≫。

政策分野別では、社会・医療・福祉分野では行政向けの比率が高く、防災・危機管理分野では生活者向けの比率が高い。

※ターゲット層の分類は、予測1件につき複数の分類を付与できることとした。なお、ここでの「行政」には地方公共団体を含んでおり、すべての予測が「行政」をターゲット層の1つとしている。

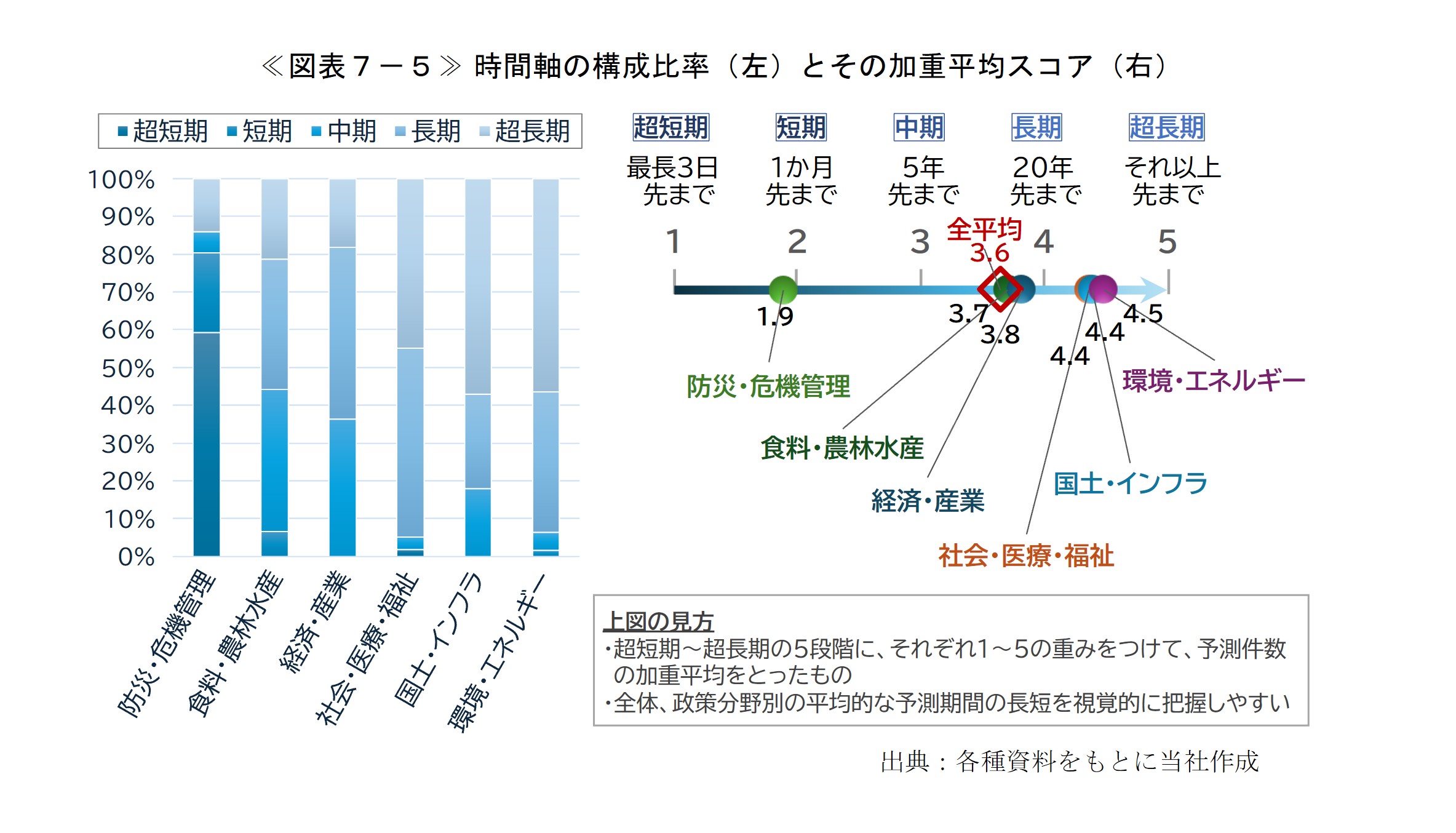

次に、予測の「時間軸」(超短期/短期/中期/長期/超長期)について、分類の構成割合と加重平均スコアを示した≪図表7-5≫。加重平均スコアとは、超短期から超長期までの5段階尺度を1~5にスコア化して加重平均をとったものである。左側の積み上げ棒グラフの政策分野(横軸)は、加重平均スコアの昇順(短期の予測中心→長期の予測中心)に並べてある。

全体の加重平均スコアは図の右側に示したとおり3.6であり、政府予測全体でみると「中期~長期」の予測が中心となっていること(全体の時間軸の重心が「中期~長期」に位置していること)がわかる。

同様に政策分野別にみると、防災・危機管理分野では「超短期~短期」の予測が中心であり、食料・農林水産業分野と経済・産業分野では「中期~長期」、社会・医療・福祉、国土・インフラ、環境・エネルギーの3分野では、不確実性が高く原理的に予測が難しい「長期~超長期」の予測が中心となっている。

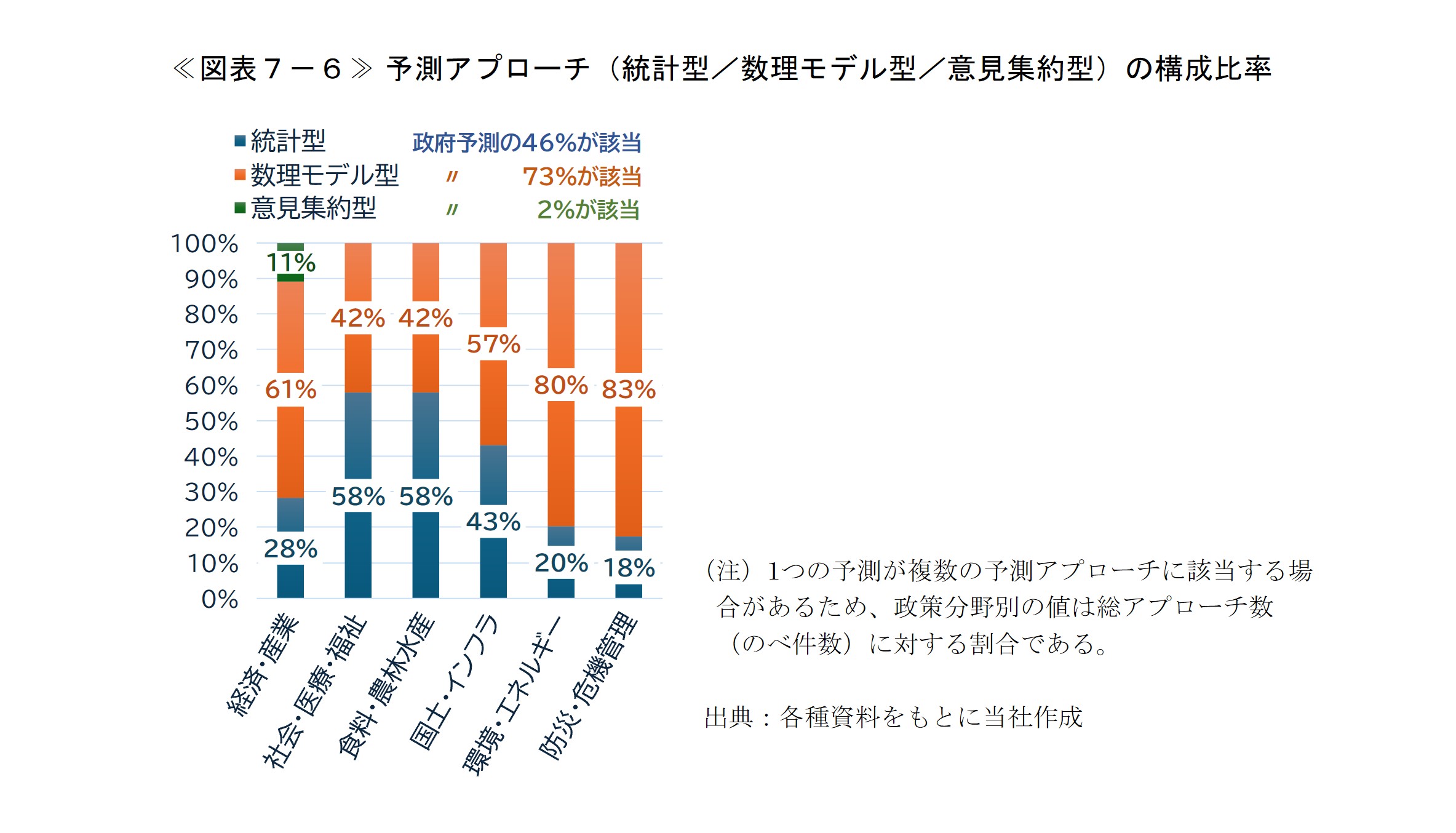

「予測アプローチ」(統計型/数理モデル型/意見集約型/AI学習モデル型)は、全予測の7割超が数理モデル、4割超が統計型で、意見集約型は2%であった(複数の分類に該当する場合あり)≪図表7-6≫。

数理モデル型は、予測対象の多くが自然現象である防災・危機管理分野だけでなく、社会・経済を対象にした予測が多い環境・エネルギー分野でも中心的な予測アプローチとなっている。一方、統計型は、社会・医療・福祉分野、食料・農林水産業分野で予測の過半を占めている。また、今回の調査では、意見集約型の予測は経済・産業分野のみでみられ、「AI学習モデル型」の政府予測は確認されなかった。

③分析軸 typeⅢ(結果検証の視点)

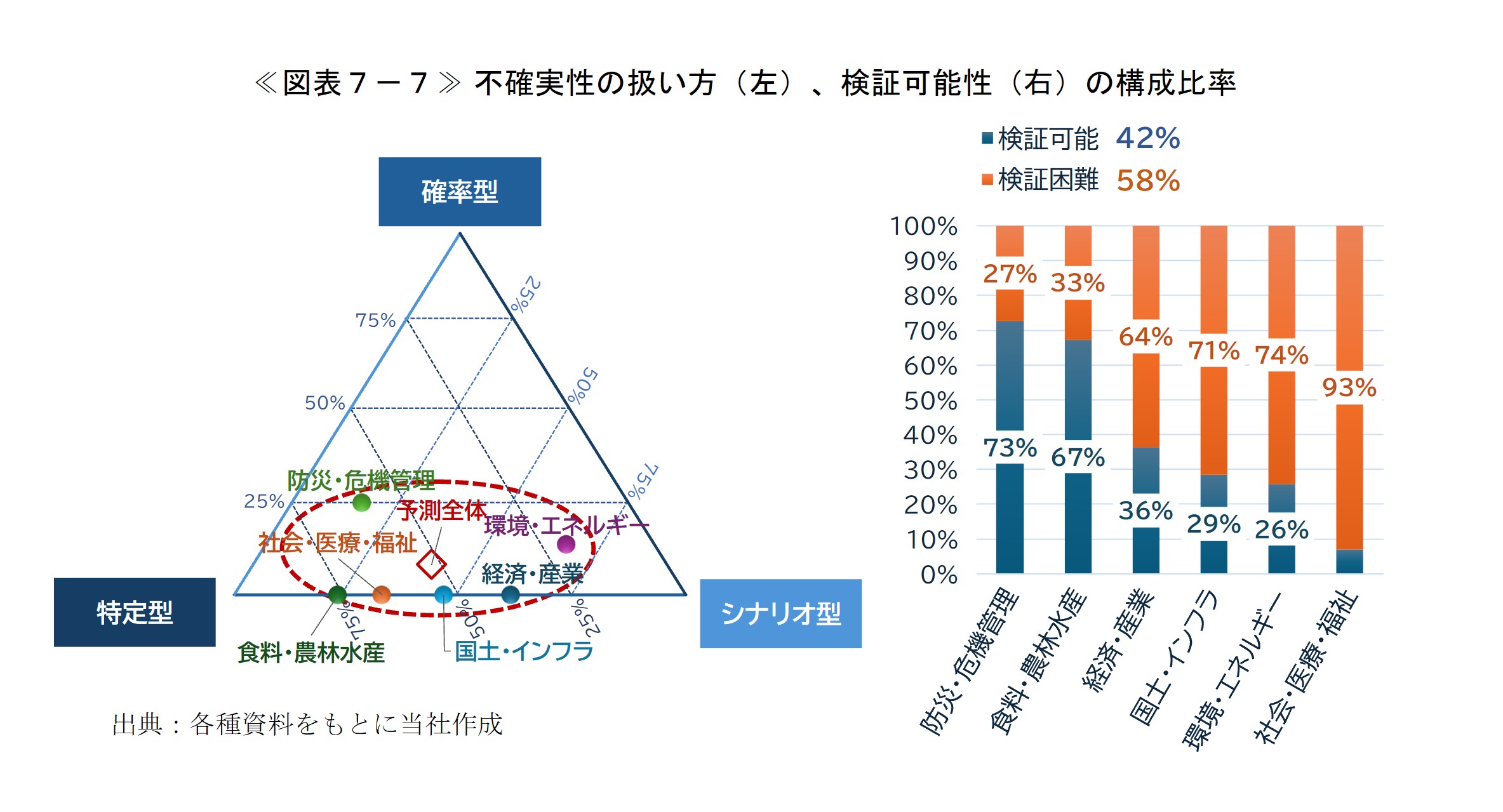

予測の「不確実性の扱い方」(特定型/確率型/シナリオ型)の構成を三角グラフで示した≪図表7-7≫。図ではすべての政策分野が三角形の底辺近くにプロットされ、全体的に確率型の予測が少ないことがわかる。確率型の予測がみられる分野は、防災・危機管理分野と環境・エネルギー分野に限られる。

特定型とシナリオ型の2成分だけに着目すると、政府予測全体としては特定型とシナリオ型が均衡していることがわかる。分野別にみると、環境・エネルギー分野と経済・産業分野ではシナリオ型が多いのに対して、国土・インフラ分野を除くその他の分野では特定型が多くなっている。

続いて、政府予測全体の「検証可能性」をみると、「検証困難」に分類される予測(予測の当否など精度の検証が困難なもの)が「検証可能」なものを上回っている≪図表7-7≫。

分野別にみると、防災・危機管理分野と食料・農林水産業分野では、7割前後の予測が「検証可能」に分類され、他の分野に比べて際立って高い割合となっている。その要因として、防災・危機管理分野では、自然現象を対象とする「超短期~短期」の予測が大部分を占め、シナリオ型の予測が少ないことが挙げられる。一方、食料・農林水産業分野では、自然現象が予測対象の中心ではなく、時間軸も「中期~長期」が多いものの、特定型の予測(単一の前提条件の下で特定の数値や状態を予測するもの)が多く、シナリオ型の予測が少ないことが、検証可能性の高さの要因と考えられる。

(3)政府予測の全体像のまとめ

政府予測の全体像についてポイントを整理する。

①全体

- 政策分野別の予測件数は、防災・危機管理分野66件が最多で、国土・インフラ分野28件が最少

- 予測の9割は継続的で、5割が根拠法等あり

- 予測対象は社会・経済が中心で、主なターゲット層は行政と企業であり、中期~長期の予測が中心的

- 全予測の7割超が数理モデル型、4割超が統計型に該当し、意見集約型は2%(複数分類該当の場合あり)

- 確率型の予測は少なく、特定型とシナリオ型が均衡し、検証困難が検証可能を上回る

②府省別

- 政府予測が確認された府省庁は、内閣官房、内閣府、総務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省

- 府省庁別では、国土交通省93件が最多で、続いて農林水産省61件、厚生労働省47件の順

- ただし、政府予測の有無や件数は、必ずしも各府省庁と予測全般との関係性の強弱を示すものではない

- 経済産業省、国土交通省、環境省では継続的な予測の割合が低い

- 根拠法等ありの予測の割合は、気象庁が約8割で他府省庁に比べて際立って高い

③政策分野別

<経済・産業分野>

- 継続的な予測の割合が7割未満と他分野より低く、根拠法等ありの予測も3割弱と少ない

- 中期~長期の予測が中心で、意見集約型はこの分野だけであり、シナリオ型の予測が優勢

<社会・医療・福祉分野>

- 予測対象の97%が社会・経済で、行政向けの比率が高く、長期~超長期の予測が多い

- 統計型の予測アプローチが過半を占め、特定型の予測が優勢

<食料・農林水産業分野>

- 継続的な予測の割合がほぼ100%

- 中期~長期の予測が中心で、統計型の予測アプローチが過半

- 特定型の予測が優勢で、予測の7割弱が検証可能

<国土・インフラ分野>

- 長期~超長期の予測が多く、特定型とシナリオ型の予測が均衡

<環境・エネルギー分野>

- 予測対象(社会・経済/技術・産業/自然現象)の比率が最も均等に近い(≒全分野にまたがる予測)

- 長期~超長期の予測が多く、数理モデル型の予測アプローチが中心で、確率型の予測がみられる

- シナリオ型の予測が優勢

<防災・危機管理分野>

- 継続的な予測の割合が100%で、根拠法等のある予測が9割超と他の分野と比べて突出

- 予測対象の93%が自然現象で、生活者向けの比率が特に高く、超短期~短期の予測が中心

- 数理モデル型の予測アプローチが中心で、確率型の予測がみられる

- 特定型の予測が優勢で、予測の7割超が検証可能

3.どのような予測があるか-その1:経済・産業分野(44件)

ここでは、「経済・産業分野」の政府予測の具体的な内容をみていく。

(1)経済・産業分野の政府予測リスト

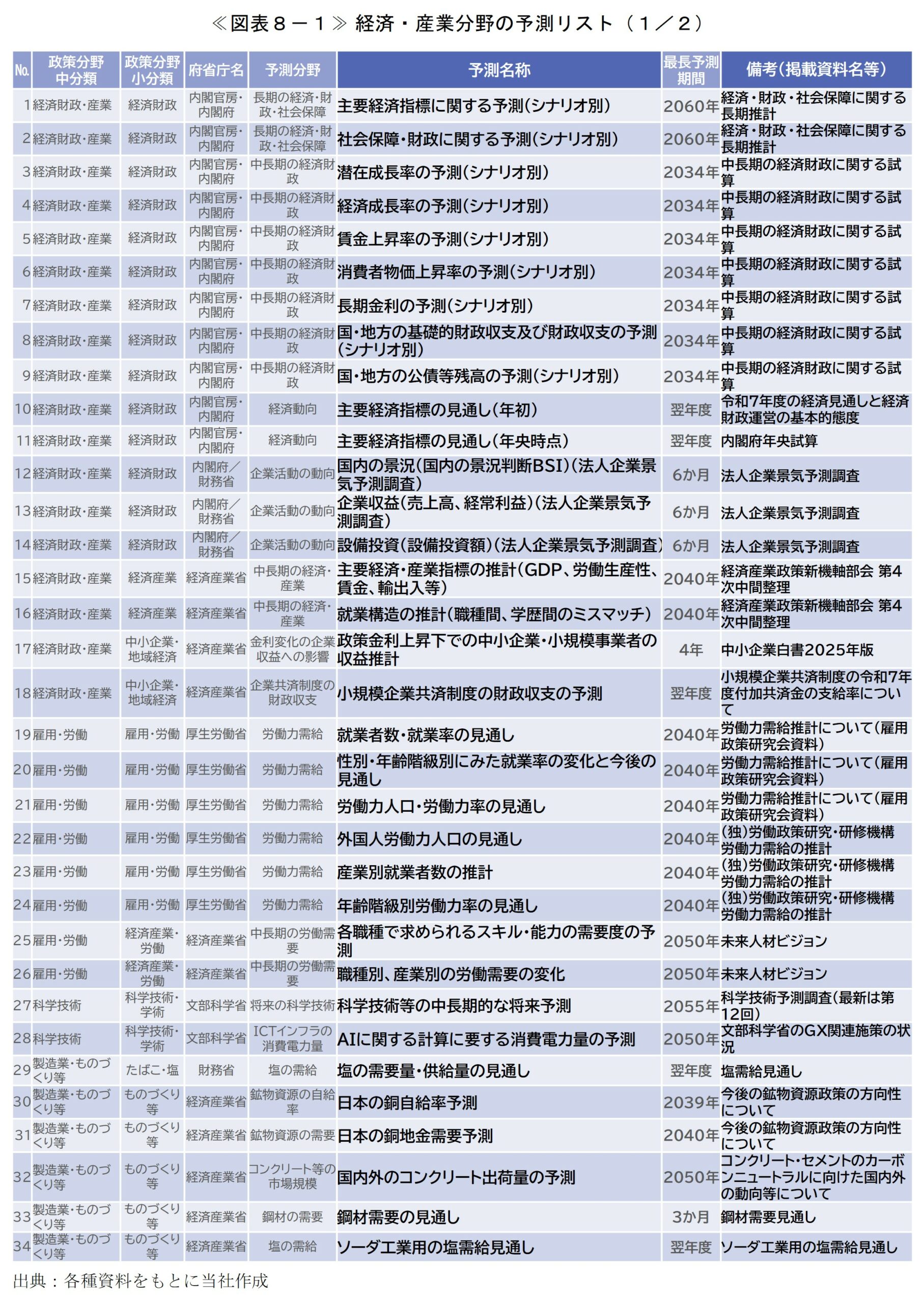

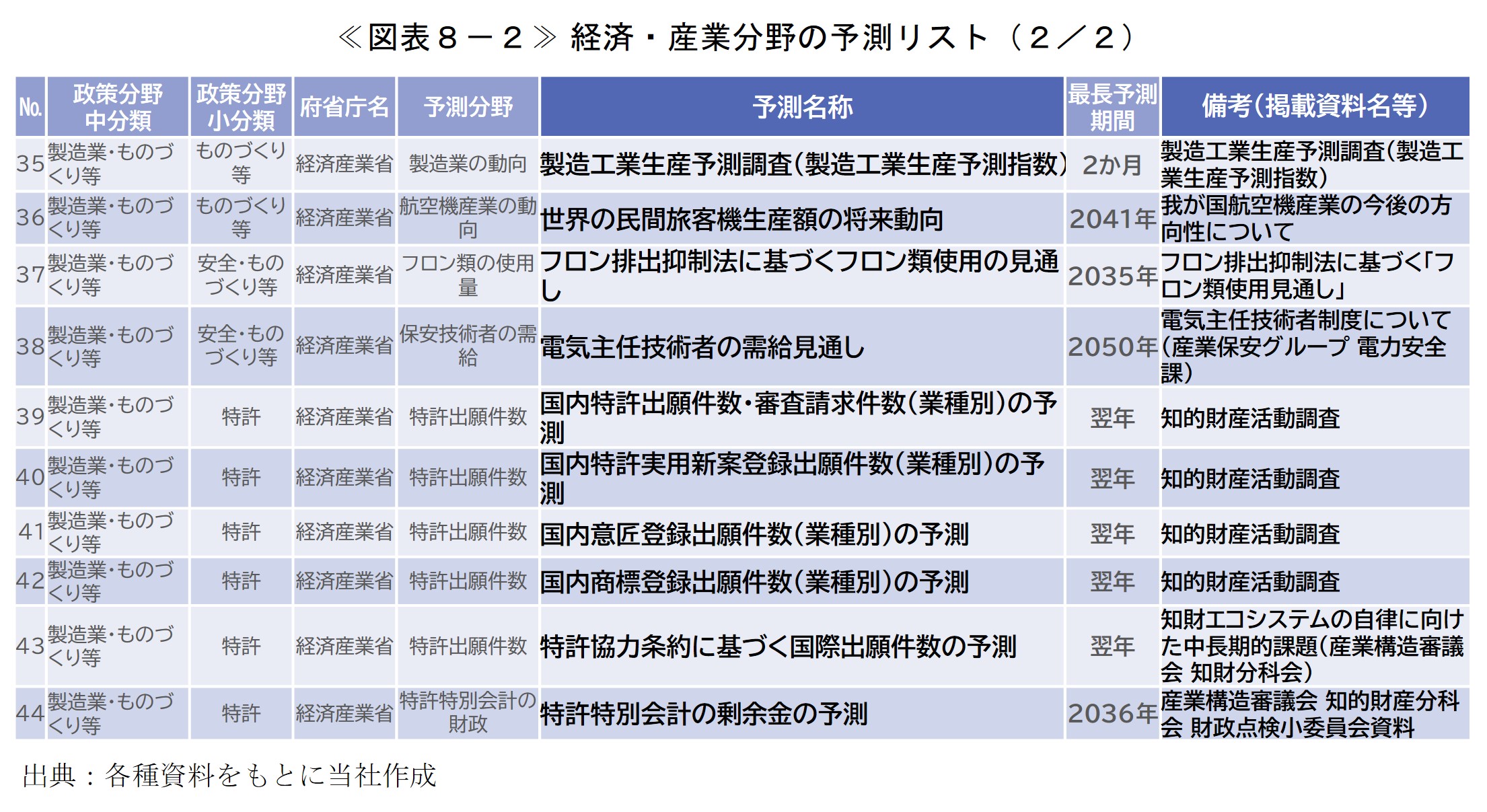

政府予測のうち、経済・産業分野に該当する44件を抽出した≪図表8-1、8-2≫。このリストから、経済・産業分野の予測には、おおまかに次の3つの予測が含まれていることがわかる。

- 経済・財政指標関連の予測:内閣府・財務省・経済産業省など、いわゆる経済官庁による予測(№1~16)

- 労働需給関連の予測:厚生労働省、経済産業省による予測(№19~26)

- ものづくり・製造業関連の予測:経済産業省による予測(№29~38)

予測リストの備考欄に、各予測が掲載されている資料名を出典として記載した。これらの掲載資料は、予測内容を直接示した一次資料と、予測が引用または要約されて掲載された二次資料に区分される。

一次資料の例は以下のとおり。

- 内閣府「経済・財政・社会保障に関する長期推計」(令和6年4月)(№1~2)

- 内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(令和7年8月)(№3~9)

- 独立行政法人労働政策研究・研修機構「2023年度版 労働力需給の推計-労働力需給モデルによるシミュレーション-」(№19~21の掲載資料の一次資料、№22~24)(※)

- ※同機構のプレスリリース7に「厚生労働省の要請を踏まえ、労働力の需給推計を実施」と明記されており、厚生労働省の政策検討に活用されているため、本稿の「政府予測」に該当するものと整理した。

二次資料の例は以下のとおり。

- 経済産業省「経済産業政策新機軸部会 第4次中間整理参考資料集~成長投資が導く2040年の産業構造~」産業構造審議会資料(2025年6月)

- 経済産業省「中小企業白書2025年版」

- 経済産業省「我が国航空機産業の今後の方向性について」(2024年3月27日)(※)

- ※同資料46ページでは、世界の民間旅客機生産額の将来動向予測の出典について、「一般財団法人日本航空機開発協会「民間航空機関連データ集」より経済産業省推計」と記載されている。

(2)分析軸から見た経済・産業分野の予測の特徴

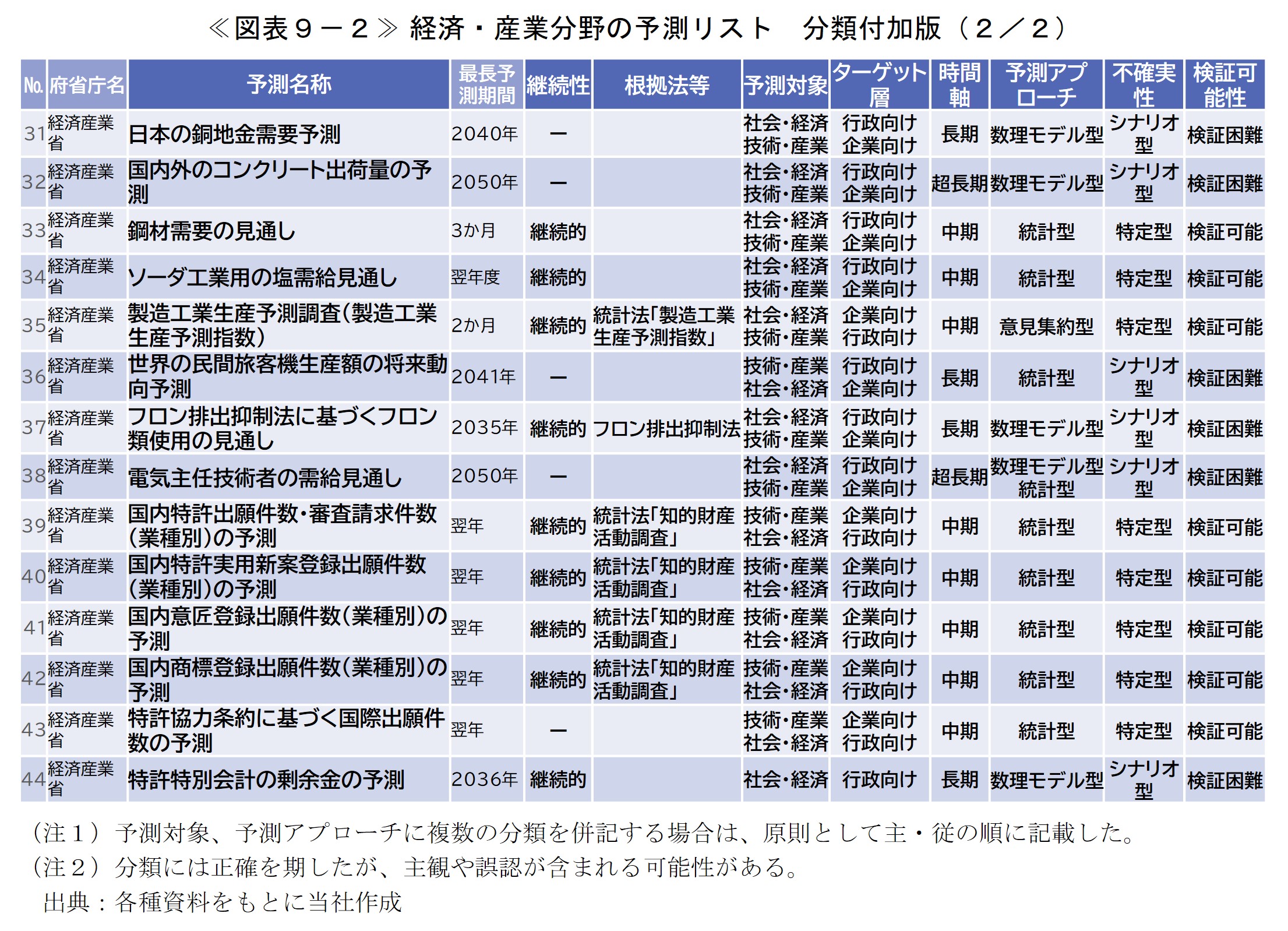

前掲の予測リストに、8つの分析軸に沿った分類結果を加えた≪図表9-1、9-2≫。

以下、前項で示した政府予測全体への分析結果を踏まえつつ、経済・産業分野の予測の特徴を整理する。

① 分析軸 typeⅠ(制度・運用の視点)

この分野では、継続的に実施されている予測と「根拠法等あり」の予測の割合が、他の政策分野と比べて低い。具体的な根拠法等は次のとおり。

- 統計法(法人企業景気予測調査(№12-14)、製造工業生産予測指数(№35)、知的財産活動調査(№39-42))

- 中小企業共済法(№18)

- 塩事業法(№29)

- フロン排出抑制法(№37)

- 閣議決定「経済見通しと経済財政運営の基本的態度」(№10)(※)

- ※当該閣議決定の経済見通し部分が「政府予測」に該当する。内閣府設置法に基づく予測ともいえるが、閣議決定により政府の公式な予測と位置づけられるため、本稿では実施根拠の1つとして整理した。

② 分析軸 typeⅡ(内容・仕組みの視点)

この分野では、中期・長期の予測が多く、短期(1か月先まで)の予測はみられない。また、この分野特有の「意見集約型」の予測が5件あり、それらは次の3つの調査において実施されている。

- 内閣府・財務省「法人企業景気予測調査」(№12~14)

- 経済産業省「製造工業生産予測指数」(№35)

- 文部科学省「科学技術予測調査」(№27)

これらのうち、上2つの調査は企業の見解を集約して指数化し将来の動向を推定する点で共通するが、3つめの「科学技術予測調査」は性格が異なり、フォーサイトの要素も含むため、詳細について後述する。

③ 分析軸 typeⅢ(結果検証の視点)

この分野では、不確実性の扱い方として確率型の予測は見られず、特定型に比べてシナリオ型が多くを占めている。その要因には、次の2点が挙げられる。

- 社会・経済と技術・産業を対象とするハイブリッド型の予測が多く、法則性に基づく予測が難しいこと

- 「中期~長期」の予測が中心で、将来の変動要因が多く、予測の不確実性が大きくなること

また、シナリオ型の予測が多いこともあり、全体の約3分の2が「検証困難」に分類される。

なお、ここでの「検証困難」とは、100年先の予測のように検証が事実上不可能に近い場合と、予測の当否など、予測精度の検証が難しい場合を含んでいる。したがって、すべての検証が困難という意味ではない。この点については、内閣府「中長期の経済財政に関する試算」(№3-9)を例に、次項で詳述する。

(3)特徴的な予測の例

①文部科学省「科学技術予測調査」

a.調査の概要

この調査は、科学技術政策の立案・検討へのエビデンスの提供と、アカデミアや産業界などが将来像を検討するための基盤の提供を目的とし、1971年から約5年ごとに実施されてきた歴史ある政府予測である8。デルファイ法(後述)などの複数の手法を組み合わせて、幅広い分野の多数の専門家の意見を集約し、さまざまな科学技術トピック(例:核融合発電、手のひらサイズの量子コンピュータ)の実現時期などを体系的に推定しており、この点において「予測」に該当する。しかし同時に、今後30年間の科学技術の展望を、望ましい未来社会の姿や社会的視点を踏まえて描いており、この点から言えば「フォーサイト」でもある。すなわち、予測とフォーサイトの両面を併せ持つユニークな調査である。

b.最新の調査

最新の第12回調査は2022年から3年間、文部科学省の内部組織である科学技術・学術政策研究所が主体となり実施された(当該研究所は第5回以降を担当)。調査手法は大まかに、ホライズン・スキャニング(科学技術や社会の変化の兆しを調査)、ビジョニング(多様な個人や社会が望む未来像を調査)、シナリオ(未来像を実現するためのシナリオの作成)のほか、この調査の「予測」的側面の中心を成すデルファイ調査(次項にて詳述)で構成された。

c.デルファイ調査とデルファイ法

デルファイ調査とは、デルファイ法を用いた、専門家に対する大規模アンケート調査のことである。また、デルファイ法とは、多数の専門家に質問に回答してもらい、その集計結果を見せて(フィードバックして)再度同じ質問に答えてもらうことを繰り返して、意見の収束を図る方法である。

アンケート調査の依頼先は、国立研究開発法人科学技術振興機構が運営するresearchmap登録者とユーザー、実施主体が運営する科学技術専門家ネットワークの専門調査員(約1,700名)、150以上の学術団体など幅広く、1回目のアンケートの回答者数は6,073名、2回目の回答者数は4,761名であった。

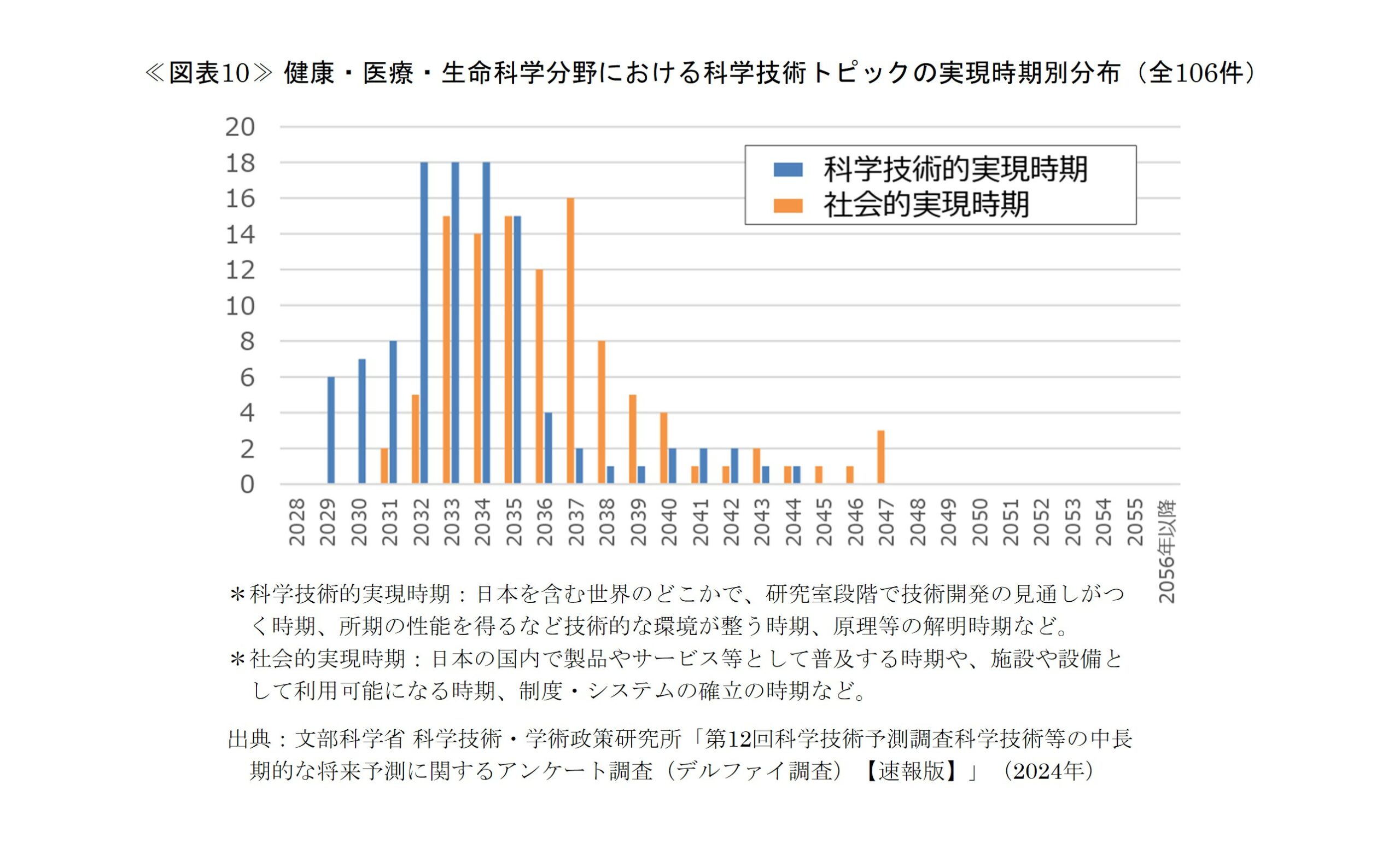

調査結果の一例として、健康・医療・生命科学分野における106の科学技術トピックについての意見集約結果、すなわち予測結果を示す≪図表10≫。

d.予測結果の精度検証

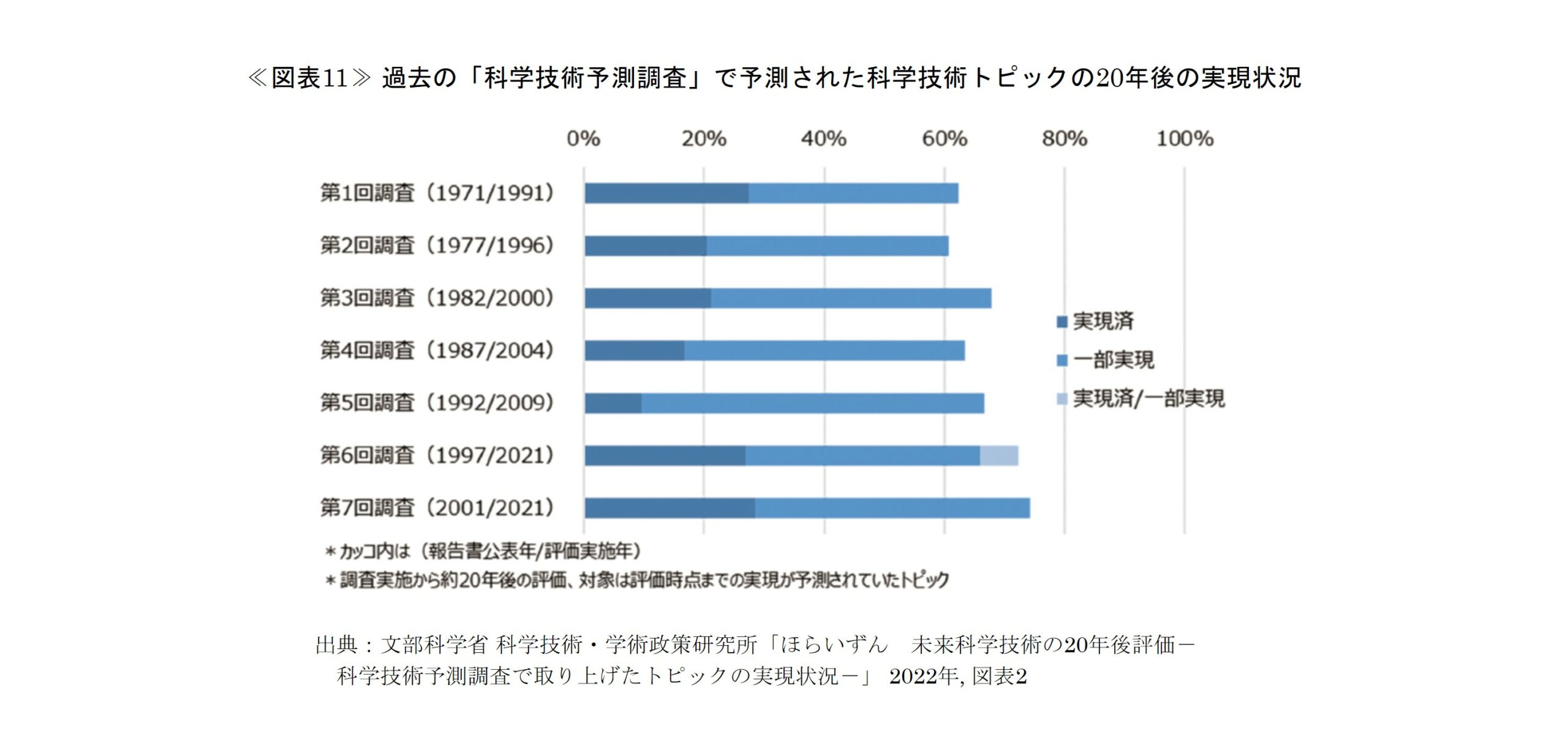

この調査の興味深い点は、上記の科学技術トピックの予測に対して、自らによる当否の検証が行われていることである。その結果によれば、第1回から7回までの調査で当時予測された科学技術トピックのうち、おおむね6割超の予測は、その後に実現または一部実現されているとされる≪図表11≫。

以下、具体例を挙げる。

- 1977年の調査で1993年の実現が予測された「20インチのテレビの厚さが10cm以内に収まって、壁にかけられるテレビが普及する」は、2000年頃に、20インチ薄型テレビとして実現した

- 1982年の調査で1992年の実現が予測された「任意の場所から送受信可能なポケット・テレホンが実用化される」は、1990年頃に、超小型携帯電話として実現した

- 1987年の調査で2003年の実現が予測された「ヒト染色体のDNAの全塩基配列が決定される」は、2003年に、ヒトゲノム計画の完了が宣言され実現した

当該調査ではこのような予測の的中率が必ずしも重視されているわけではなく、検証自体が調査内容の改善に向けた取り組みの1つとして実施されていることに留意は必要だが、政府予測への事後的な精度検証事例は気象予報などの一部の予測を除くと少なく、貴重な検証例だと言える。

②内閣府「中長期の経済財政に関する試算」

a.試算の概要と検証事例

この試算は、おおむね10年間の経済財政の展望を示すものであり、経済財政諮問会議における審議資料に毎年度供されている。数理モデル型の予測アプローチによるシナリオ型の予測に分類され、令和7年の試算では、「過去投影」「成長移行」「高成長実現」の3つのシナリオが設定されている。

前掲の予測リストでは検証可能性を「検証困難」としたが、この推計に関しては内閣府以外による検証例があり、試算と実績の乖離状況などに関する検証結果が報告されている9。以下、この点について補足する。

b.検証事例の内容

予測の検証には、狭義の「予測精度の検証」と、広義の「予測モデルや前提条件(シナリオなど)の妥当性検証」がある。前者は予測結果の当否や精度を評価するものであり、後者は予測の手法や前提の適切さについて検討するものである。

上述の事後検証事例の内容をみると、試算と実績の乖離を予測精度(どれだけ当たったか)の観点から評価したものではなく、予測の妥当性(乖離の要因がどこにあるか)の観点から検討したものとなっている。

具体的には、シナリオを構成する主要な前提条件である全要素生産性(TFP)上昇率や労働参加率に焦点を当てて妥当性を検証し、それらが乖離の要因となった可能性を指摘している。

c.シナリオ型予測の精度検証の限界

本シリーズでは、将来に関する複数の仮定や前提条件(シナリオなど)に基づき、それぞれの結果やシナリオ間の差分を提示するものを「シナリオ型」の予測としている。この場合、予測期間中に各シナリオが成立する確率があらかじめ設定されていれば、予測結果の不確実性を定量的に評価することが可能になる。

しかし、一般的なシナリオ型の予測では、それぞれのシナリオの成立確率が明示されることは稀であり、予測時点においてすでに、厳密な意味での予測精度の評価は困難である(※1)。

さらに、予測の実施後においても、現実がシナリオどおりに推移することはほとんどなく、現実がシナリオから外れて推移した場合には、予測と実績の乖離の程度や傾向を評価することはできるものの、予測自体の当否を定量的に評価することは難しい(※2)。

※1 例外として、政策の導入効果の推定といった目的で、現実には起こり得ないシナリオ(例:堤防整備の実施が決まっている状況下で、「堤防整備を行わなかった場合」を前提にした被害予測)が設定されることがある。この場合、当該シナリオの成立確率はほぼ0%と考えることができる。

※2 例外的に、現実とシナリオの対応関係を容易に追跡できるケースもある(例:「現行の排出規制を継続した場合」「現行の整備水準を維持した場合」といったシナリオ)。そのようなケースでは、該当シナリオ下での予測の当否を定量的に評価することが可能である。

d.シナリオ型予測の妥当性検証の重要性

以上のとおり、「中長期の経済財政に関する試算」のようなシナリオ型の予測では、狭義の「予測精度の検証」は困難だと言える。しかしながら、シナリオ型の予測であっても、上記の事後検証例のように、モデルや前提条件(シナリオなど)の妥当性検証は十分に可能であり、その結果はシナリオなどの改善を通じて予測の信頼性の向上に寄与することが期待される。

(4)経済・産業分野の政府予測のまとめ

ここまでに示した経済・産業分野の予測のポイントを整理する。

- 政府予測319件のうち、この分野の予測は44件

- 主な内訳は、経済・財政指標関連16件、労働需給関連8件、ものづくり・製造業関連10件

- 他の分野に比べて、継続的に実施されている予測、「根拠法等あり」の予測の割合が低い

- 「中期」や「長期」の予測が多く、「短期(1か月先まで)」の予測はみられない

- 意見集約型の予測はこの分野特有

- シナリオ型の予測が特定型の予測よりも多く、約3分の2の予測が「検証困難」

- 文部科学省「科学技術予測調査」は、①意見集約型の予測で、②「予測」と「フォーサイト」の要素を併せ持ち、③予測結果の一部に精度検証が行われている点で、政府予測の中でもユニーク

- この分野で多くを占めるシナリオ型の予測(例:内閣府「中長期の経済財政に関する試算」)は、予測精度の検証は困難である一方、シナリオなど前提条件の妥当性検証は可能であり、そのような事後検証を通じて予測の信頼性向上が期待される。

4.おわりに~次稿に向けて~

本稿では、政府予測の定義を再確認した上で、予測、フォーサイト、長期戦略等の相互関係について前稿を補足した。次に、政府予測の省庁別、政策分野別の分析を通じて政府予測の全体像を概観した後、経済・産業分野の予測リスト44件分を提示して、この分野の予測の特徴を具体的な事例を交えて考察した。

次稿では、「どのような予測があるか 後編」と題して、経済・産業分野以外の予測リストを提示し、各政策分野の予測について詳しく分析を進めるとともに、政府予測にみられる特徴を分野横断的な類型化を通じて明らかにしていく予定である。

本稿および本シリーズが、予測全般の現状理解に資するとともに、ビジネスや行政の現場で予測と向き合うための実務的視点を養う一助となれば幸いである。

- Insight Plus「政府の予測力の現在地を探る①~予測とは何か、どれだけの予測が存在するか~」

- European Commission, “Strategic foresight”, An official website of the European Union < https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight_en?utm_source=chatgpt.com >

- 例えば、Federal Emergency Management Agency. “Strategic Foresight 2050 Final Report”, United States Department of Homeland Security, 2024 < https://www.fema.gov/sites/default/files/documents/fema_strategic-foresight-2050-final-report.pdf >、European Commission. “2025 Strategic Foresight Report” < https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/strategic-foresight/2025-strategic-foresight-report_en > など。

- 例えば、当社「未来予測レポート2050~テクノロジーが拓く未来」< https://www.sompo-ri.co.jp/future_prediction/ > 。

- 将来を展望する活動の一つであり、ロバストな政策立案に資することを目的として、将来大きなインパクトをもたらす可能性のある変化の兆候を探索し、いち早く捉えるものである(出典:文部科学省科学技術・学術政策研究所「ホライズン・スキャニングに向けて~海外での実施事例と科学技術・学術政策研究所における取組の方向性~」(2015年)< https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/00005.pdf >)。フォーサイトの初期段階で実施されることが多く、具体的な実施例として、文部科学省科学技術・学術政策研究所「政策文書等の未来に関する記述の調査」(2024年)< https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-RM343-FullJ.pdf > などがある。

- 府省庁の数として1府11省3庁などと言われることもあるが、各公式サイトは、外局(例:気象庁)や特別の機関(例:国土地理院)と本府・本省で別サイトになっている場合が多くあり、全サイト数は30を超える。

- 労働政策研究・研修機構令和6年3月11日プレスリリース< https://www.jil.go.jp/press/documents/20240311.pdf >

- 科学技術予測調査に関しては、文部科学省 科学技術・学術政策研究所「科学技術予測・科学技術動向」のサイト(閲覧日:2025年10月24日) < https://www.nistep.go.jp/research/science-and-technology-foresight-and-science-and-technology-trends >、同「第12回科学技術予測調査科学技術等の中長期的な将来予測に関するアンケート調査(デルファイ調査)【速報版】」(2024年)< https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/27e16b1d5948081dab713fd7aff231ad.pdf >、同「ほらいずん 未来科学技術の20年後評価-科学技術予測調査で取り上げたトピックの実現状況-」(2022年) < https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-STIH8-4-00315.pdf > を参考にした。

- 当社Insight Plus「GDP中長期見通しの事後検証」< https://www.sompo-ri.co.jp/2025/03/07/16966/ >

PDF:3MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。