「幸福度調査」の正しい活用法

なぜ、いま、幸福度調査なのか

弊社は昨年11月、「幸福度研究会」の報告書を公表しました1。同研究会は、学界の専門家を含む有識者を招聘し、日本社会における幸福とは何かを議論してきました。また、幸福度に関する個人向けのアンケート調査の適切な設計についても意見を交わし、株式会社インテージリサーチの協力を得て、実際に包括的なインターネット調査を行いました。今回はいつもの金融政策の話題ではなく、同研究会の成果の一部をご紹介しつつ、幸福度調査がなぜいま重要なのか、また、弊社の報告書だけでなく既存の様々な調査結果をどのような視点で見れば良いのかについて、解説したいと思います。

近年、経済分析の分野においても、幸福(ハピネス)、あるいはそれと似た概念であるウェルビーイングに関する調査研究が増えています。その基本的な理由は、既存の指標・データや分析手法だけでは把握しきれない経済事象や人々の行動に対する関心が高まったからでしょう。

具体的には、有名なスティグリッツ委員会の報告(2009年9月)を機に、GDP統計の限界や、経済成長が必ずしも人々の厚生改善につながらないことへの理解が広がりました。加えて、近年の経済格差や政治的分断の拡大は、研究分野ではミクロデータや主観的調査によるデータを重視する流れを生んでいます。新型コロナ流行下で進んだ在宅勤務についても、それが労働生産性のようなハードデータで測定する指標に与えた影響だけでなく、働き方や会社・家族との関係の変化、ひいてはジェンダー観の変化のようなソフト面、人々の主観や内面に及ぼした影響が注目されました。さらにビッグデータやAIの普及など、データ関連のインフラ整備が進んだことも、こうした流れを後押ししています。

幸福度の国際ランキングには意味がない

一方、幸福度の計測やその解釈については、重要な注意点もあります。まず、主観的幸福度は、伝統的な経済学における効用の概念と同様に、個人の頭の中にしか存在せず、他者間で単純な集計や比較はできません。また、どのような要因が人々の幸福感に影響を与えるのかについては、置かれた環境や社会、文化に依存する面も大きく、幸福度が高いか低いかを単純に国際比較することは危険です。

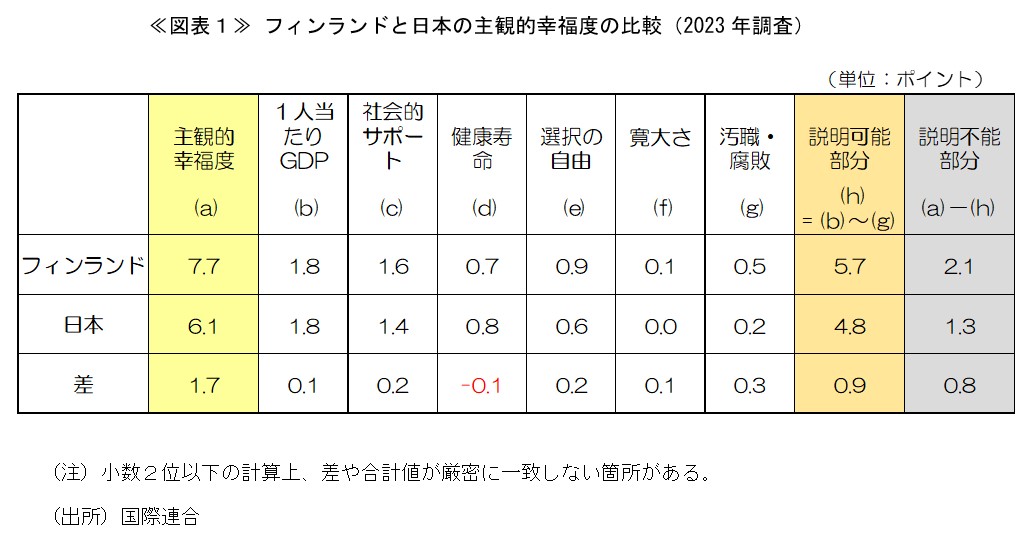

この点を具体的に、国連の世界幸福度報告(World Happiness Report)で見てみます。このレポートは、しっかりとした分析フレームワークの下で、各国の主観的幸福度やその背景を毎年継続的に調査しており、非常に利用価値が高い資料です。ですが、レポート公表時のヘッドラインとしては、どうしても幸福度の国際ランキングだけに注目が集まりがちです。例えば昨年のレポート(2023年調査)では、幸福度の世界1位はフィンランド、それに対して日本は51位と、G7諸国では最低レベルにあることがよく取り上げられました。点数で言うと、フィンランドと日本は1.7ポイントの開きがあります(図表1)。

面白いのは、同報告書は主観的幸福度の要因分解も行っていて、客観データ(1人当たりGDPと健康寿命)や別途の主観的アンケ―トの調査結果を用いて、それらが各国の幸福度の大小にどの程度影響したかを計量的に示しています。図表1で各要因をみると、日本ではフィンランドに比べ、社会的サポートの薄さ、選択の自由のなさ、汚職・腐敗への不信感(いずれも別途のアンケート調査に基づく項目)が幸福度の低さにつながっていて、なるほど、と思えなくもありません。

しかし、ここでより注目すべきは、全要因を足し合わせても、日本とフィンランドの幸福度の違いの約半分(1.7ポイントのうち0.9ポイント)しか説明できないことです。逆に言えば、なぜ日本の幸福度が低いのか、分からない部分が半分もあるということです。こうしたブラックボックス部分を説明し得る仮説としては、①日本人は自らの幸福度を控えめに回答するバイアスがある、あるいは、②計量分析で取り上げた変数以外に、日本の幸福度を引き下げている要因がある(国際比較でよく用いられる変数ではない、日本特有の幸福度の変動要因がある)などが考えられます。

仮に、説明可能な部分だけを取り出して国際ランキングを作成してみると、日本は51位から30位に躍進し、G7中では米英独加には依然及ばないものの、イタリアを抜き、フランスとほぼ点数が並ぶので、ずいぶんと印象が変わります。ちなみに1位のフィンランドは5位に低下し、元は30位だったシンガポールが1位に躍り出ます。こうした机上の実験によって幸福度に関する各国の主観的な回答自体が変わるわけではないのですが、その表面的な順位を単純に国際比較して、もっともらしい理由や解決策を論じることの問題点は理解していただけるのではないでしょうか。

幸福の追求と経済合理的な行動は一致しないことがある

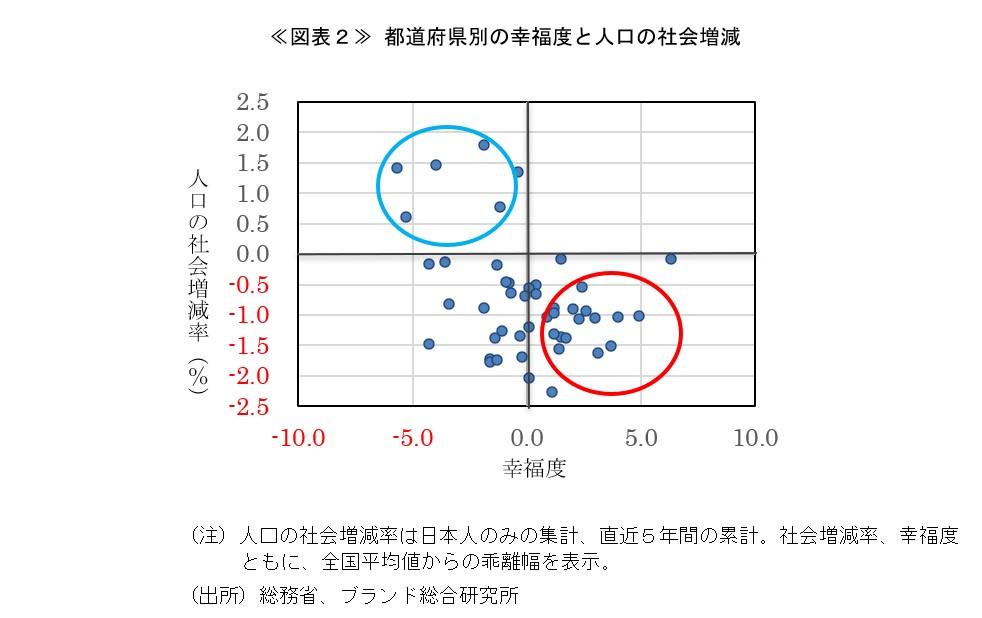

国内では、株式会社ブランド総合研究所が、都道府県ごとに住民の幸福度や生活満足度、定住意欲度などを数値化した調査を行っています2。こちらも興味深い示唆が数多く得られる、大変貴重な資料です。ただ、幸福度が高い県ほど、県外から移住する人が増えているのかと言うと、事実は逆です(図表2)。幸福度が高い県からは人口が流出し(図中の赤丸部分)、幸福度が低い県の一部(大都市を抱える都府県)に流入しています(青丸部分)。ちなみに米国の州間移動でも、似た研究結果があります。

この結果は、①幸福と思わない人が県外に流出している、②大都市では人口流入に伴う混雑現象のため幸福度が低下している、③高賃金など幸福とは別の移住動機が存在する、など様々に解釈できますが、その中でも、人々は経済合理性など幸福度とは別の尺度で行動することがある、という認識は重要です。単純に幸福度を高めるような政策が必ずしも最適にならない可能性が示唆されるからです。

日本社会の幸福を決定しているものは何か

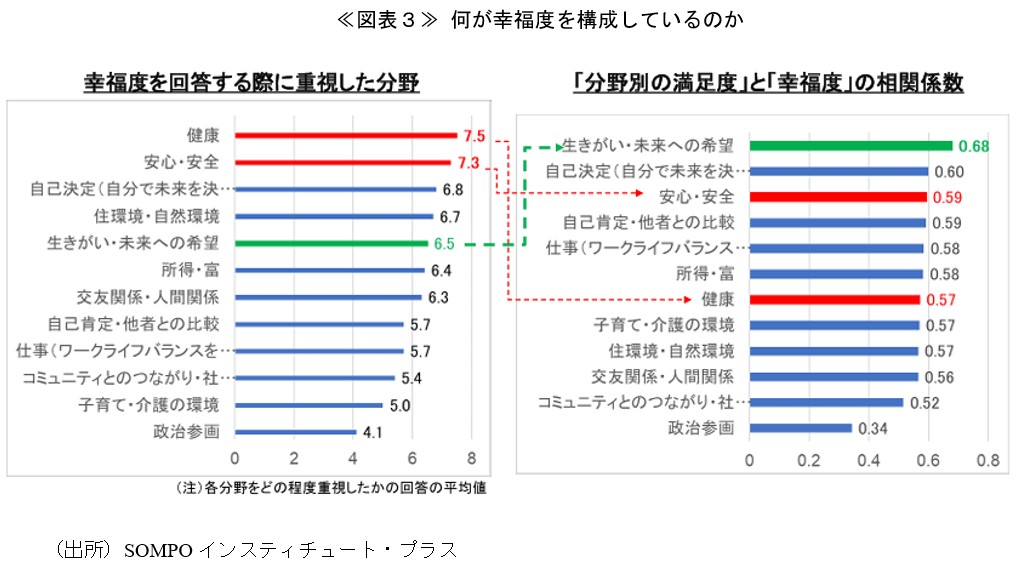

弊社の「幸福度研究会」報告書では、日本社会の幸福に大きな影響を与えている要因が、人々の主観的な回答と客観的な分析結果(正確には主観的回答間の相関係数)で大きく異なるという、興味深い結果が明らかになりました。幸福度を回答する際に何を重視したのかを質問すると、「健康」や「安心・安全」という選択肢が最も多かったのですが、「主観的幸福度」と「分野別の満足度」(これも別途回答)の相関をみると、「生きがい・未来への希望」や「自己決定」という要素が最上位だったのです(図表3)。

この結果についても、①比較的多くの回答者が「健康」や「安心・安全」を既に確保できているからこそ、実際の幸福度の大小を決めているのは別の要素となっている、②(別の理由で)幸福度が高い回答者ほど、「生きがい」や「自己決定」という側面を重視しているという、逆の因果関係を表しているなど、様々な解釈があり得ます。ただ、こうした結果をみると、よく言われるように日本の特質を現状維持・安定志向、変化を嫌う社会と決めつけてしまって良いのか、疑問も湧きます(私自身もずっとそう主張してきましたが)。また、当報告書では、「中年層(30~50代)よりも若年層(20代やそれ未満)の方が、5年後の日本社会にポジティブな期待を抱いている」という調査結果も判明しています。将来不安に駆られる若者、という固定的なイメージも再考する必要があるのではないでしょうか。

このように幸福度の調査研究については、ランキングなど表面的な結果だけに注目するよりも、客観データやその他の主観的データと組み合わせて分析することで、より深い洞察や本質的な発見を得ることができます。調査研究だけでなく経済・社会政策面も含め、幸福度やウェルビーイングの概念・データが、正しい理解の下に一段と活用されていくことを期待しています。

- 「幸福度研究会」の概要や報告書、関連するレポートや動画配信については、https://www.sompo-ri.co.jp/publicity/wellbeing/ をご覧ください。

- 同調査については、例えば、https://news.tiiki.jp/articles/4901をご覧ください。

PDF:0.5MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。