なぜ物価の基調を表す究極の指標はないのか

プリンシパル兼エグゼクティブ・エコノミスト 亀田 制作

2月24 日、政府が次の日銀総裁候補に指名した植田和男氏の所信聴取が衆議院で行われました。著名なマクロ経済学者であり、日銀の審議委員も務めた植田氏は、まさに金融政策の理論と実務双方で深い知見を披露され、国会や金融市場の信頼を得ることに成功したと思います。

金融市場は、植田氏の発言が現在の日銀の公式見解と概ね一致していたことから、金融緩和の継続という点でも安堵した模様です。しかし、植田氏の基本姿勢は、所信の中で述べていた「金融政策は景気・物価の現状と先行きの見通しに基づいて運営する」という言葉に集約されていると私は思います。市場は、新総裁候補の政策カラーを経済・物価情勢の変化に影響されない固定的なものと決めつけない方が良いでしょう。今春の賃上げなどを経て日銀が先行きの景気・物価見通しにさらに自信を深めていく場合には、植田氏自身が述べていたように、金融政策正常化に向けた一歩を踏み出すと予想されます。

さて、今回のコラムの本題です。所信聴取の場で植田氏は、基調的なインフレ率はまだ2%に達していないと述べた一方、その基調的なインフレ動向は一言でどの指標を見れば分かるといった簡単なものではなく、あらゆる手法を使って探り当てていく、と説明されていました。この発言は、今後の金融政策運営が特定のインフレ指標に縛られるリスクを避けたというより、本当に簡単な答えがないことをこれまでの研究や経験を通じて熟知しているからだと考えられます。なぜ、物価の基調を表す究極の指標、「ザ・基調インフレ率」は存在しないのでしょうか。

基調的なインフレ率を表す様々な指標

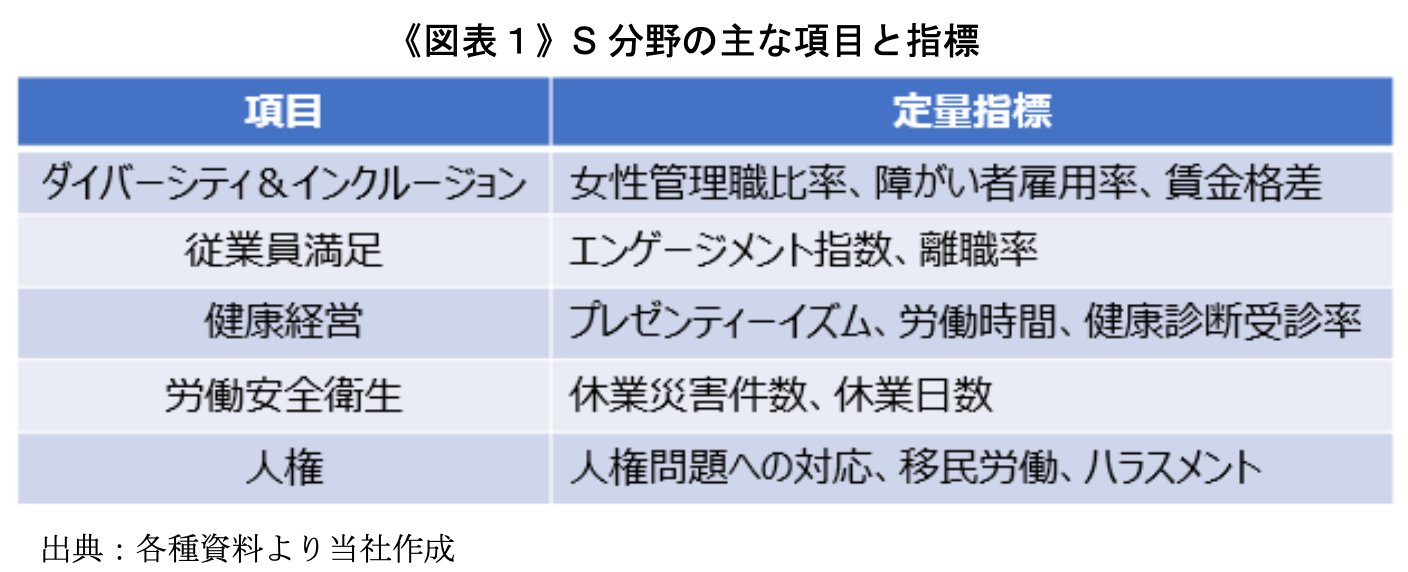

景気や物価の判断を行う上で、一時的な振れなどに左右されない「基調」という概念は大変重要です。しかし、その定義は明確でなく、乱用すると判断自体を避けているように見えたり、足もとの重要な変化を軽視する原因にもなってしまったりする、実際には扱いの難しい言葉です。物価の場合、一般に、短期的な振れや一時的な制度要因による変動を除くことで、表面的な数字の背後に隠れている持続的な物価上昇部分(英語ではunderlying inflation)を抽出した指標を基調的なインフレ率と呼んでいます。そうした短期的・一時的な物価変動要素を除くためにどういった手法を用いるか次第で、様々な基調的インフレ率の指標が考案されています(図表1)。

消費者物価指数(CPI)の場合、総合から短期的な振れの激しい生鮮食品を除いたコアCPIや、そこからエネルギー価格を除いたコアコアCPIがよく注目されます。エネルギー価格は、昨年から今年にかけて政府のガソリン価格・電力料金コントロール策によって本来の上昇の一部が抑制され、将来の同施策終了時にはその反動で押し上げられることが見込まれるため、その間、それを除いたベースで物価の基調的な動きを見ていくことは合理的です。

ただ、こうした特定の品目を除いていく手法は、やり過ぎると恣意性が増すほか、統計としてのカバレッジが低下し、家計が直面する物価の総体を測るという本来の目的からも乖離してしまいます。植田氏は上述した所信聴取の中で、この問題を「玉ねぎの皮を剝いているようなもので、芯がどこにあるか分からなくなってしまう」と比喩的に表現されていました。

また、同手法は一般にも理解しやすいものですが、現実には短期的な振れの大きい品目も中長期のトレンドを持つことがあるため、特定品目を毎回必ず取り除くのは乱暴な手段とも言えます。例えば生鮮食品の小売価格は、このところ輸入価格や電気代(ビニールハウスの維持コスト等に影響)や流通段階でかかる輸送費の上昇を映じて、継続的に値上がりしています。そこで、除去する品目を固定せず、その月ごとに極端な上昇・下落率を示した品目を一定の統計ルールの下で取り除いて基調的なインフレ率を算出する手法もあります。日銀が分析データとして公表している、①刈込平均値(価格変動分布の上下10%の品目を控除して平均)、②加重中央値(上昇率の高い順に品目を並べ、累積ウエイトが50%に相当する品目の値)、③最頻値(分布の中で最も頻度の高い値)も、このグループに含まれます。

基調的なインフレ判断の難しさ:コストプッシュ・インフレの急速な浸透

このように基調的なインフレ率には様々な指標がありますが、とりわけ現局面では、このうちどれが基調的なインフレ動向を表すのに最も適しているかを決めることが難しくなっています。それは図表1に明らかなとおり、全ての指標が例外なく急上昇しているからです。本来知りたいのはコストプッシュ・インフレの直接的な影響を除いた、底流にある物価上昇率であるのに、今はその影響を大きく受けていない指標が見当たらない、という事態になっています。

まず、昨年6月のコラムでも少し触れましたが、前述したコアやコアコアCPI、「実力ベースのCPI上昇率」は、もともと生鮮以外の食品や日用品等の動きは反映するため、それらの指標が再び物価の基調を表すようになるには、コストプッシュ局面自体の終了を待たねばなりません。日銀は2023 年度中にコストプッシュ・インフレが収まっていくと予想しているため、展望レポート上の24 年度以降のコアコアCPI見通しは基調的なインフレ動向を表していると解釈できますが、現時点ではあくまで日銀の期待値に過ぎません(ただし、その動向次第では冒頭で述べた金融政策修正の契機にはなり得ます)。

次に、加重中央値や最頻値は、短期的な需給ギャップの変化には敏感に反応せず、より長い目でみた賃金や物価の予想上昇率に規定される性質が強い、「粘着的なインフレ指標」と位置付けられてきました。実際、図表1のとおり2007~08 年(08 年秋のリーマンショック前まで)のコストプッシュ局面でも、加重中央値は前年比+0.3%、最頻値は+0.5%にも達しませんでした。一方、足もとでは加重中央値は+1%を超え、最頻値に至っては+1.5~1.6%で推移しています。では、コストプッシュ要因を除いても遂に物価が上昇し始めたと言えるのかというと、これが必ずしもそうではないのです。

CPIのうち財(モノ)の価格高騰の大半は、新型コロナからの消費回復期という追い風を受けて、輸入コストの上昇が過去の日本ではみられないほど国内小売価格に転嫁された結果です。また、サービスについては昨年8月のコラムで分析した時から一段とインフレが進み、品目別の価格分布をみると、今や一般サービスのうち過半数(53 品目)が前年比+2%以上の上昇率を示しています(図表2)。もっとも、前回同様にその中身を精査すると、外食や食品のデリバリー料金が23 品目、自動車関連サービスが4品目(整備費、オイル交換料など)、その他の工事・修理・レンタル料金が11 品目と、53 品目中38品目がモノの値上がりに直接連動した上昇とみられます。加えて入浴料とクリーニング代の上昇も、エネルギー価格の高騰と無縁ではないでしょう。このように、コストプッシュ・インフレが幅広い分野に浸透している結果、これまで粘着的と考えられてきたインフレ指標までが予想外に速く上昇しており、現状では、このまま基調的な物価上昇として残る部分と、他のインフレ指標と同様にコストプッシュ局面の収束に伴って低下する部分の判別を行うことが難しくなっています。

「一時的なインフレ」を巡るコミュニケーションの難しさ

コストプッシュ・インフレと基調的なインフレの違いを巡って、もう一つ難しい点は、現在の日銀や以前の米国Fed の主張である「一時的なインフレ」という言葉が、経済の専門家と一般国民で異なるニュアンスを持つことがある点です。私自身、日銀在籍時から今に至るまで、供給制約やコストプッシュ・インフレを「一時的」と表現した際に、メディアの方などから「一時的とは何か月くらいを指しますか」と聞かれることがよくあり、これは至極当然の質問です。しかし、このようなケースでしばしば意図していることは、「3~4か月なら一時的、5~6か月以上なら持続的」といった期間による区分ではなく、「本来の景気循環や物価上昇とは異なる力が、一過性のものとして働いている」というメカニズムの違いだったりします。

このため、例えば21 年6月のアトランタ連銀・ボスティック総裁の発言(ラジオインタビュー)のように、「インフレは一時的だが、予想よりも少し長引く」といった、正しいコメントですが、一般には極めて分かりにくいメッセージが発せられることになります。Fed はその後、一時的という判断自体の撤回を余儀なくされました。日米の状況は異なりますが、国内でもコストプッシュ・インフレ局面はやや長引く気配がありますので、植田新総裁就任後の日銀には、金融市場だけでなく一般国民にも分かりやすいメッセージの発信方法について、工夫を期待したいところです。

PDF:MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。