顕在化する酒税法改正の影響

~ビール消費が発泡酒等を15年ぶりに逆転~

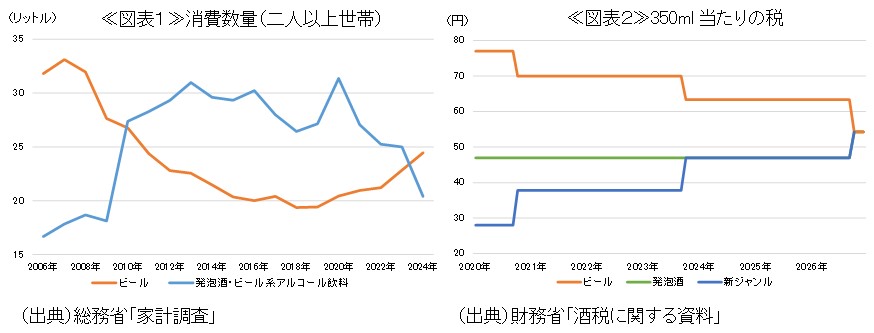

ビール消費が大きく増加している。本日公表された家計調査によると、2024年のビール消費数量が発泡酒・ビール系アルコール飲料の消費数量を15年ぶりに上回った(図表1)。背景にあるのは、酒税法の改正だ。ビール系飲料を巡っては、2020年10月、2023年10月、2026年10月の3段階で税率が統一されることになっており、既に2度の改正がなされている(図表2)。ビール系飲料の中で比較的税負担の重いビールが、発泡酒や第3のビールに需要を奪われてきたが、2度に渡る税制改正によって税率の差が縮小したことで、ビール消費が大きく伸びた格好だ。

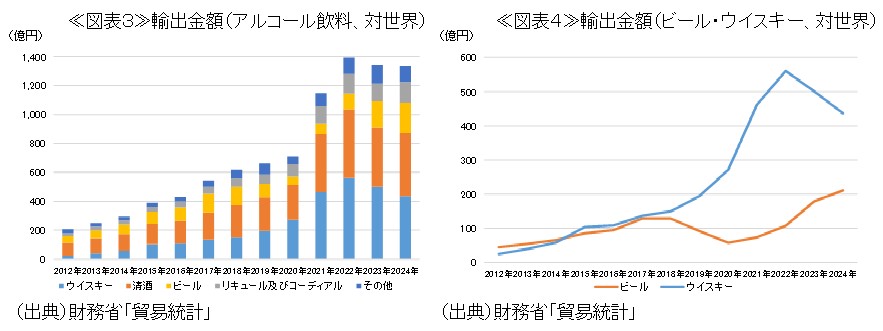

伸びているのは国内市場だけではない。ビールは輸出においても存在感を示している。アルコール飲料全体の輸出金額は2022年をピークに伸び悩んでいるが、ビールについては2022年の約2倍にまで増加している(図表3)。新型コロナウイルスの感染拡大や日韓関係の悪化等によって一時期輸出金額が減少していたビールだが、経済活動の正常化やメーカーの海外市場への注力等によってここ数年輸出金額を大きく伸ばしている。

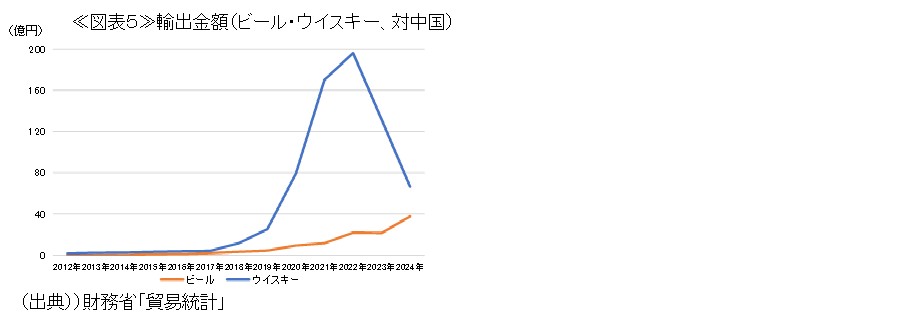

なお、アルコール飲料の輸出に関してはウイスキーの減少が目立っている(図表4)。ウイスキーの輸出金額は、2022年のピークである560億円から2024年には437億円へと減少しており、減少要因のほとんどは中国で説明できる。中国へのウイスキー輸出は196億円(2022年)から66億円(2024年)と、およそ3分の1にまで減少しており、ビールとウイスキーの逆転が目前に迫っている(図表5)。中国経済の停滞が高級ウイスキー需要を減少させたものと考えられる。需要の一部が比較的安価なビールに流れた可能性もあるだろう。

2026年10月にはビール系飲料の税率が統一されることになり、ビール需要は一段と増加することが見込まれる。これまで税制を考慮して発泡酒や第3のビールといった商品の開発に向けられてきたリソースをビールに振り向けることで、ガラパゴス化した商品開発から、世界市場を見据えた商品開発に一層注力することが可能になり、更なる輸出金額の増加も期待される。今後もビールの動向から目が離せない状況が続きそうだ。