食品株が映し出す2025年の値上げラッシュの行方

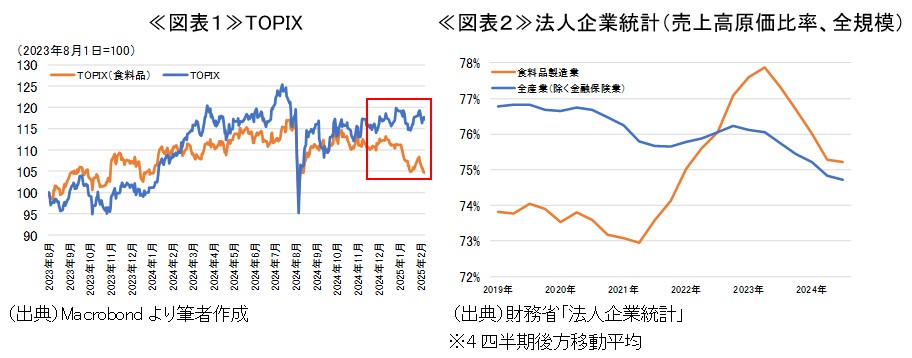

食品株の弱さが目立っている。ここ数か月のTOPIXとTOPIX(食料品)の推移をみると、食品株が劣後する形で両者に乖離が生じている(図表1)。一般的に食品株は円高による採算改善メリットが大きいとされているが、足もとで為替が円高方向に推移する中でも食品株は振るわない。筆者は値上げの限界が意識されていることが、食品株低迷の理由であると考えている。

2021年秋頃から本格化した食品の値上げラッシュだが、これまでは値上げやむなしという見方が多く、値上げを発表する企業の株価が上昇する場面も少なくなかった。しかし、値上げを行ってもなお、長引く原材料高や円安によって、食品製造業の採算は物価上昇局面以前と比較して悪化している。法人企業統計によると、食品製造業の売上高原価比率は2021年以降大きく上昇し、2022年10-12期には全業種を超えた(図表2)。原材料費のコントロールが難しいとするのであれば、採算改善のために今後も値上げが実施されることになるだろう。帝国データバンクの調査によると、2025年の値上げ品目数は年間1.5~2万品目ペースが想定され、2024年を上回る可能性が高いとされている1。

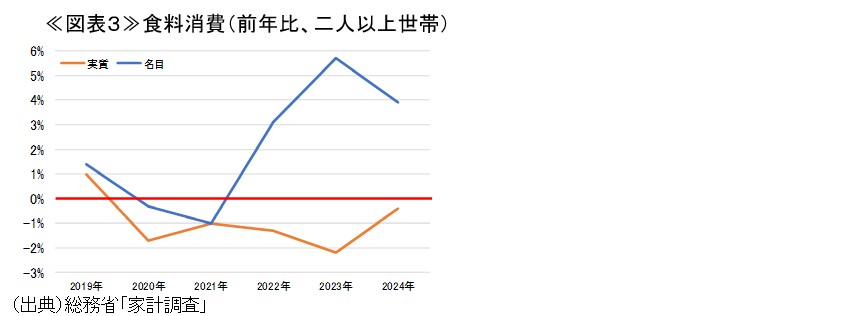

値上げが実施されるのであれば売上原価比率は低下し、採算は改善するはずである。過去には値上げが好感され、食品株が上昇する場面もみられた。しかし、足もとでは値上げがネガティブに捉えられることが多いように感じる。恐らく、値上げによる消費者離れ、すなわち販売数量の減少が意識されているのだろう。家計調査で食料消費をみても、値上げによって名目ベースでの食料消費が増加する一方で、実質ベースでは5年連続の減少となっており、消費者が値上げについていけなくなっている様子が浮き彫りになっている(図表3)。

これまで採算改善の観点から市場にポジティブに受け入れられてきた食品の値上げだが、度重なる値上げによって、注目点は値上げによる販売数量の減少に移っている可能性がある。食品メーカーは2025年も値上げを続ける予定だが、これ以上の値上げは消費者離れによる販売数量の大幅減を招く恐れがある。昨今の食品株の低迷は、そうした動きを市場が予見しているように見える。

- https://www.tdb.co.jp/report/industry/neage_202502/