トランプ政権の相互関税は、中国に大打撃

米国時間の4月2日、トランプ政権は、かねてより予告していた相互関税の詳細を発表した。全ての輸入品に対して一律10%の関税を課すとしたうえで、約60の国・地域に対しては、各国・地域の関税や非関税障壁を考慮して個別に上乗せした税率を適用することとされた。一律10%の関税は4月5日、個別の上乗せ関税は4月9日に発効するとされている。

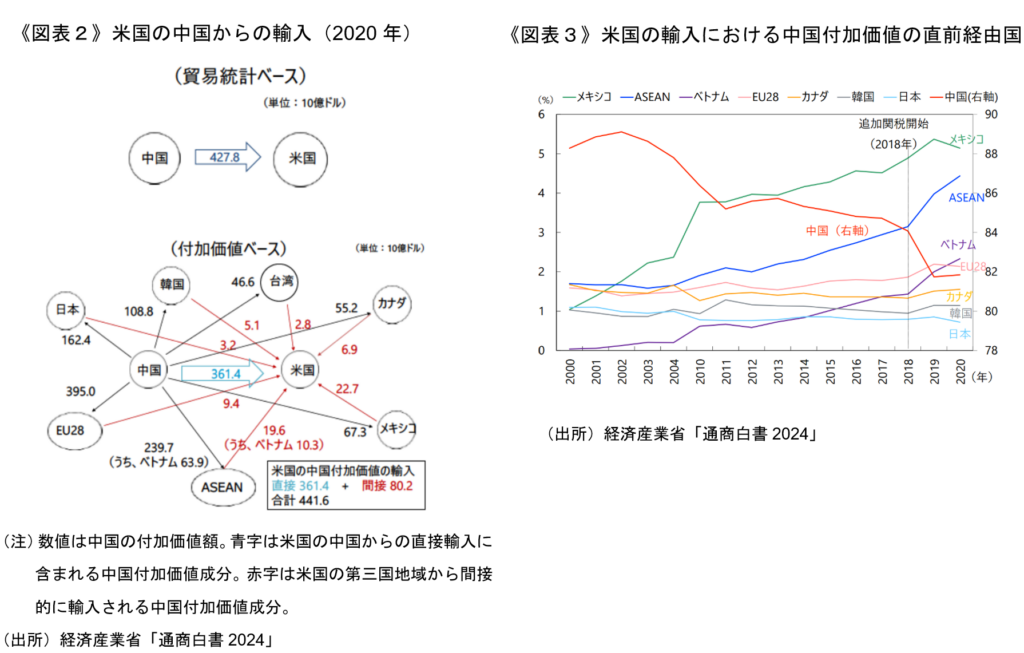

発表前のトランプ大統領のコメントでは「寛大なものになる」とされていたが、結果的には事前の予想を上回る関税率であったといえよう。想定以上に高い関税が課された理由は、為替動向等も含めた米国に不利な各国の対応が非関税障壁とされ、米国に対する実質的な関税とみなして税率計算されたためとされる。以下は、各国に課される相互関税率である【図表1】。既に個別に追加関税が課されている品目は対象外となる。

このように並べると、中国の関税率は34%と比較的高い水準ではあるものの、他の東南アジア諸国に比べると幾分低く設定されているように見える。しかし実際には、以下2点の理由から、中国はこの数字以上に厳しい状況に立たされているといえるだろう。

第一に、中国については、既に全輸入品に対して20%の追加関税を課されていたところに、今回の34%という数字が上乗せされることになり、実際には計54%が課されるという点だ。54%という水準は、全ての国の中で最も高い関税率となっている。同様に先んじて25%の追加関税が課されていたメキシコ、カナダについては、今回の相互関税の対象国から外れるとされており、さらなる追加関税は課されない。また、4月2日までとされていた米国・メキシコ・カナダ協定(USMCA)に準拠する品目への課税猶予措置も継続することとなっており、扱いが大きく異なっている。

第二に、東南アジア諸国への高関税の賦課を通じて、第三国を経由しての中国から米国への迂回輸出も打撃を受ける点だ。今回、高い相互関税を課された国々の顔ぶれを見ると、カンボジア:49%、ベトナム:46%、タイ:36%などと、東南アジア諸国が並ぶ。これらの国々に高関税が適用された背景には、対米貿易黒字の大きさに加えて、中国からの迂回輸出を防ぐ目論見も働いていると推察される。

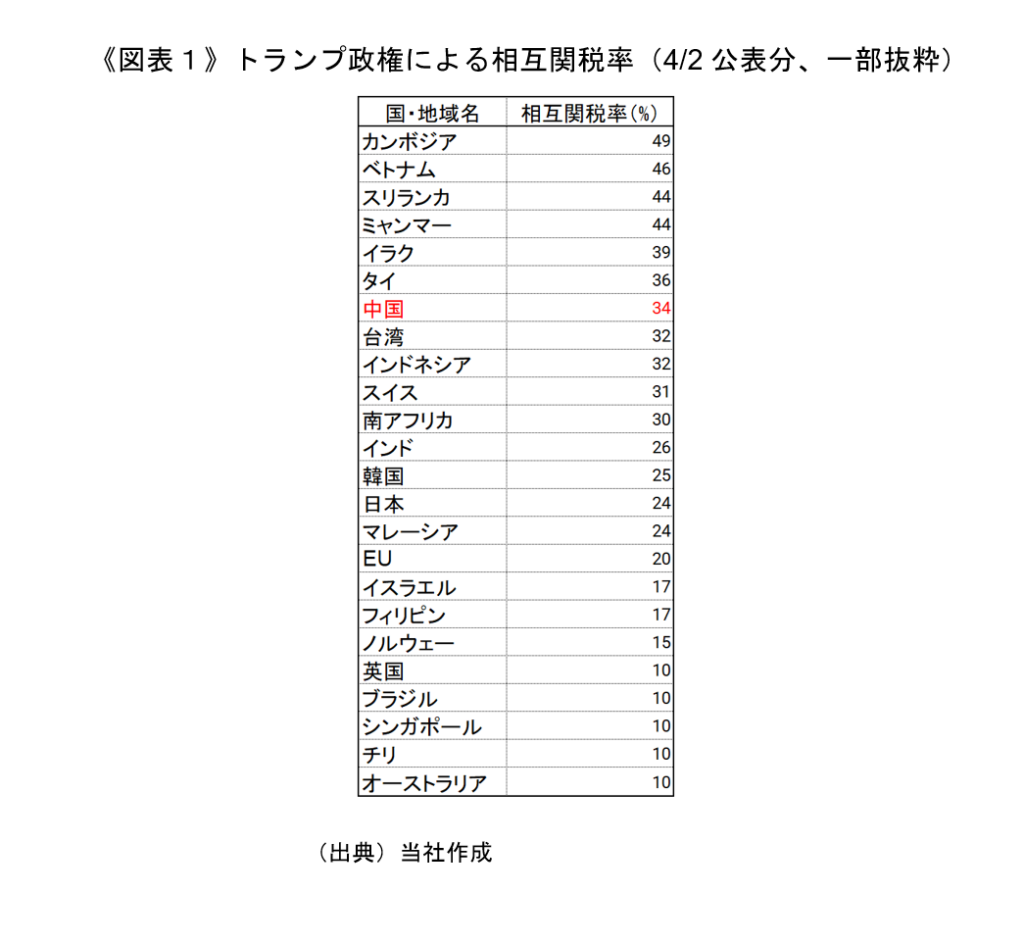

中国から第三国を経由して米国に輸出する迂回輸出については、2018年、第一次トランプ政権時に米中貿易摩擦が顕在化して以降、活発化したと見られている。迂回輸出の詳細な実態は不明であるが、付加価値貿易データを通じてある程度推測することはできる。2020年とやや時点は古いものの、OECDの付加価値貿易(TiVA)指標を基に経済産業省が作成した図によれば、貿易統計ベースでは米国の中国からの輸入額が4,278億ドルとなっているのに対し、付加価値ベースでは米国の中国付加価値の輸入額が4,416億ドルとなっている【図表2】。これは、貿易統計で確認できる以上に、中国が製造に関与した製品が米国に輸出されていることを意味する。さらに、米国が中国付加価値を輸入するにあたり、直前にどの国を経由していたかについて、時系列の変化をみると、ASEANやベトナムで大きく割合が伸びている【図表3】。すなわち、東南アジアの国々が迂回輸出の経由先として選好されるようになった可能性が高い。これらの国々では、貿易統計上の対米貿易黒字が近年拡大しているが、迂回輸出もその一因となっていた可能性がある。

今回、トランプ政権が東南アジア諸国も含めておしなべて高関税を課したことで、中国にとっては、これらの国々を経由した輸出品の競争力も低下することになる。場合によっては、東南アジア諸国側が、高関税撤回に向けたトランプ政権へのアピールとして、中国の迂回輸出の排除に動く可能性もある。今後の中国の外需は、見た目以上に伸び悩む可能性があるといえるだろう。