市街地に出没するクマにどう向き合うか

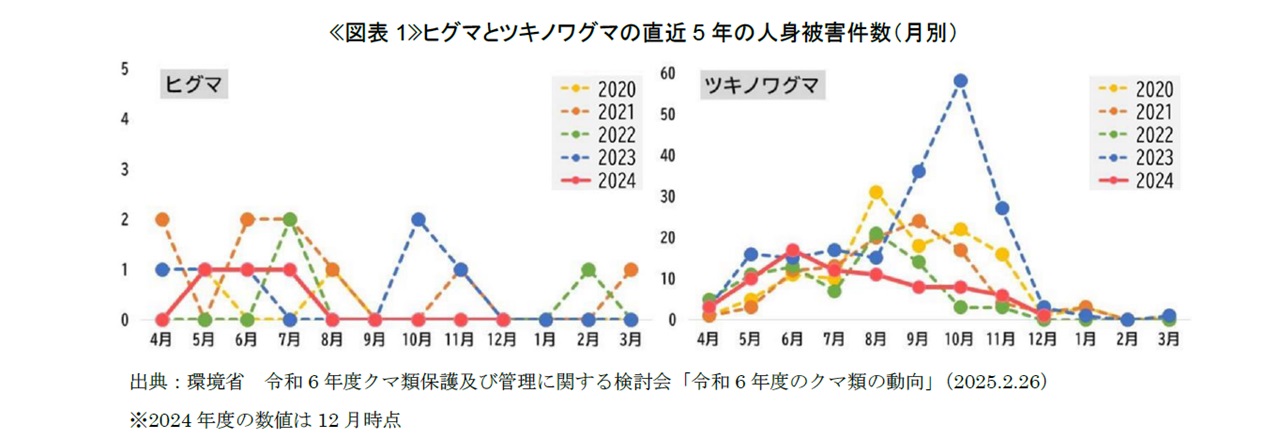

春はクマ類(ヒグマ・ツキノワグマ)が冬眠から覚め、食料を求めて活動を開始する時期だ。4月に入り、北海道や秋田県をはじめ、長野県や石川県など各地で目撃情報が相次ぎ、市街地への出没も見られ、人身被害も発生している。過去の傾向を見ると、2024年度におけるクマ類による人身被害件数では、ヒグマについては例年と比較して顕著な増加は見られず、ツキノワグマについても、2023年度は秋の人身被害が急増していたものの、2024年度にはそうした傾向は見られなかった(図表1)。

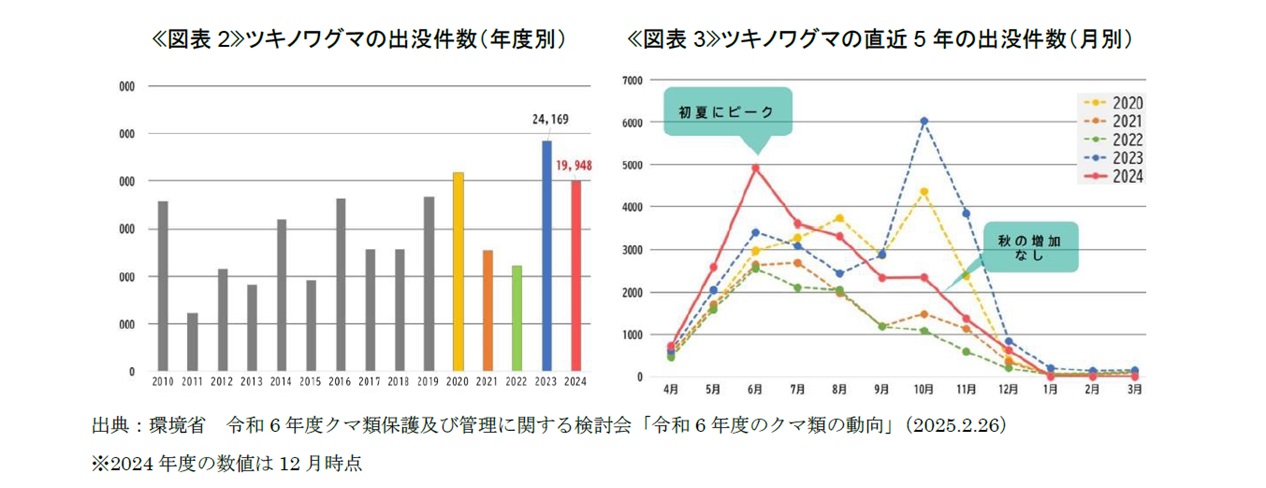

一方、ツキノワグマの出没件数に着目すると、2024年度においては、過去最多を記録した2023年度と比較すると出没件数は少ないものの、依然として高い水準を記録している(図表2)。秋の出没件数は直近5年間で比較して少ないものの、初夏(6~7月)は繁殖期や子別れの時期と重なり、クマの行動範囲が広がることなどから例年出没が増加し、2024年度は直近5年で最多となった(図表3)。ただし、出没件数という指標は、同じ個体が複数回目撃されたり、住民の関心の高まりによって報告が増えたりすることも影響するため、解釈には注意が必要である。現状、人身被害は例年並みであるものの、特に初夏の出没件数が増加した要因は不明とされている1。

このように、近年クマ類の市街地への出没が問題となる中、政府は鳥獣保護管理法を改正し、現に「人の日常生活圏に侵入」等の特定の要件を満たす場合に限り、市町村長がクマ等の銃猟を捕獲者に委託して実施させる「緊急銃猟」を可能とする方針だ(2025年2月閣議決定、国会審議中)2。この改正により住民の安全確保のための対応力向上が期待されるが、一方でこの制度が有効に機能するためには、市町村が適切な判断を下すための専門的な知識や体制、そしてハンター等との緊密な連携が不可欠となる。今秋までの施行が見込まれる中、こうした人材や体制の確保・強化が急務と言える3。

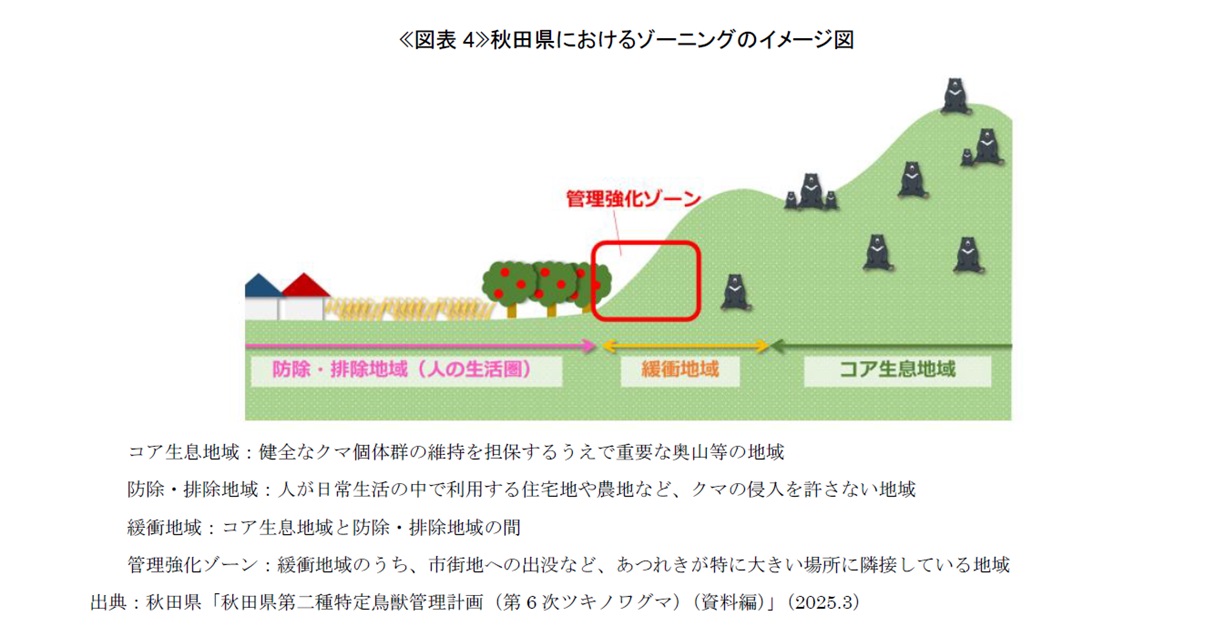

こうした動きの中、特に被害が深刻化している地域では「ゾーニング管理」の導入が進んでいる。これは、土地をクマの生息状況や人間活動との関係性に応じて区分けし、ゾーンごとに保護・管理の方針を定める考え方で、環境省が定めるガイドライン4の中でも推奨されている手法だ。

ヒグマとの軋轢が深刻化している北海道では、科学的根拠に基づいたゾーニング管理の推進が重要な柱とされ5、「北海道ヒグマ管理計画(第2期)」に基づき6、ヒグマを保護する「コア生息地」、人間活動を優先する「防除・排除地域」、その間を「緩衝帯」に設定し、軋轢の低減と地域個体群の存続の両立を目指している。道は、市町村でのゾーニング管理導入を後押しするためのガイドラインも作成する予定だ。

一方、2023年度にツキノワグマによる人身被害が過去最多となった秋田県では、「秋田県第二種特定鳥獣管理計画(第6次ツキノワグマ)」を策定した。この中で、市街地に近いなど特にリスクが高いエリアを「管理強化ゾーン」として新たに区分し、対策を重点的に行うこととしている(図表4)。

このように、市街地に出没するクマへの対策として、法改正(緊急銃猟)や地域でのゾーニング管理といった取組が進められているが、特に北海道や秋田県の取組を見ると、人材確保の課題に加え、より根本的な問題にも目を向ける必要があるだろう。クマ類の市街地出没は、単にクマが増えたというだけでなく、その背景には、里山環境の変化や人口減少・高齢化に伴う耕作放棄地の増加(緩衝地帯の機能低下)、そして人間側が出す生ゴミや放置果樹といった誘引物の管理の問題など、様々な要因が複雑に絡み合っている。

これらの構造的な問題への対応なくして真の解決は難しいだろう。今後は、法改正やゾーニング管理といった対策を実効性のあるものにしていくためにも、国、地方自治体、研究機関、そして地域住民が連携し、それぞれの地域の実情に合わせて、環境整備や誘引物管理といった根本原因へのアプローチを粘り強く続けていく必要があるだろう。

- 環境省 令和6年度クマ類保護及び管理に関する検討会「議事概要」(2025.2.26)

- 現状は、市街地にクマ類が出没した場合、警察官の命令により捕獲者が銃猟を行う、または、警察官が不在の際には捕獲者自らが緊急性を判断するなど、応急的に対応してきた。

- 専門人材に関しては「人口減少時代における人とクマの距離 ~人身被害防止と生物多様性保全の両立に向けて~」も参照

- 環境省「特定鳥獣保護・管理計画作成のためのガイドライン(クマ類編)改定版」(2022.3)

- 北海道 令和6年度第5回北海道ヒグマ保護管理検討会「資料2 令和7年度の取組について」(2025.3.25)

- ヒグマ管理計画については「北海道、ヒグマ管理計画を改定 ―人とヒグマの共存に向けた新たな取組―」も参照。