「フィジカルAI」社会実装で挽回を

~米中欧の動向と日本の新戦略への期待~

※フィジカルAIの動向については以下のレポート・動画もあわせてご覧ください。

YouTube動画 「ヒューマノイドが街にやってくる」/Insight Plus 「ヒューマノイドが街にやってくる」

Topics Plus 「AI×ロボ:フィジカルAIの加速を予感 -CES2025視察報告(1)-」

石破茂首相は2025年6月2日のAI戦略会議で、AIの活用と競争力強化に向けた基本戦略を今冬までに策定するよう指示した。中でも、AIとロボットを組み合わせてAI活用の領域をデジタル空間から実世界に広げる「フィジカルAI」を重視するよう求めた。フィジカルAIは米中欧で研究開発が活発化しているが、日本企業の存在感は薄い。新戦略には、産業用ロボットで培った高度な技術基盤と社会課題が集中する「現場」という日本特有の強みを活かす仕組みを期待したい。

1.フィジカルAIへの投資・開発は米中欧が先行

フィジカルAIで先行する米国、中国、欧州では、国家としての戦略に差はあるものの、いずれも2020年頃から「AI×ロボット」に着目し、投資を促す取り組みを進めて来た。各国・地域のフィジカルAI関連の政策をまとめると以下のようになる。

◆米国:民間主導、規制緩和による市場活性化

- フィジカルAIに関する統合的な国家戦略は策定されていないが、連邦政府や州政府が補助金を拠出している。連邦レベルでは国立科学財団(NSF)と航空宇宙局(NASA)、国防総省によるプログラムがあり、このうちNSFは主に民生用の基礎研究向けに2019年~2025年4月末までに合計約2億7,000万ドル(約400億円)の支援を決定。

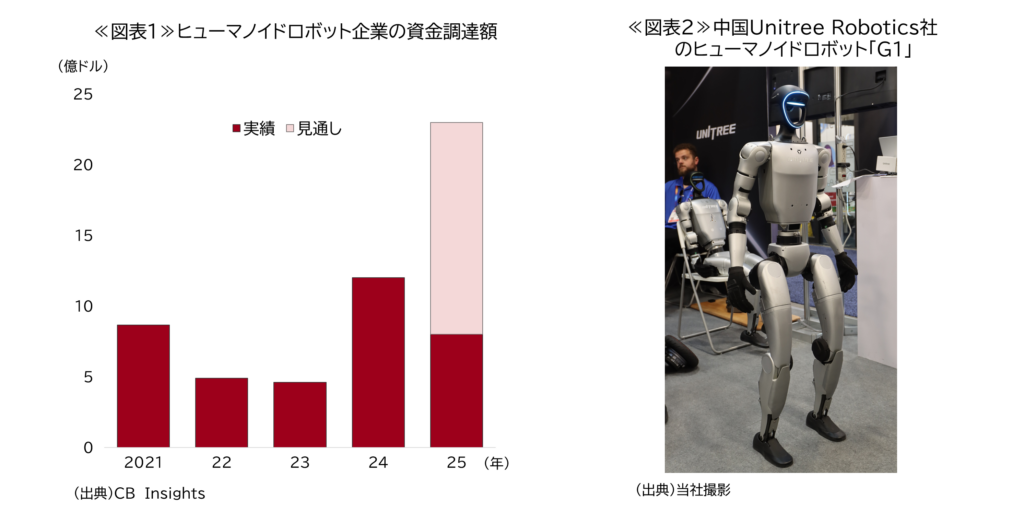

- 加えて民間のリスクマネーが潤沢に流入し、研究開発を強力に後押ししている1。(図表1)

- トランプ大統領は2025年1月に大統領令を出し、規制緩和を通じて民間によるAI関連技術の開発を促す方針を明確にした。

◆中国:国家主導、大規模投資と迅速な実装

- 産業政策「中国製造2025」(2015年)と「第十四次五カ年計画」(2021~2025年)でロボットに対する政策支援と投資を展開。フィジカルAIの代表格であるヒューマノイドロボットには2024年に200億ドル(約3兆円)以上が割り当てられた2。

- ヒューマノイドロボットを2025年までに量産化する目標を2023年に発表。「世界的影響力を持つ企業」を2、3社育成し、2027年までに国際的な競争力を持つサプライチェーンを構築する計画。(図表2)

- 2025年3月にはフィジカルAIなどの先端技術に特化したベンチャーキャピタルファンドを設立すると発表し、約1兆元(約20兆円)を投資する体制を整える。

◆欧州連合(EU):官民連携、法的規制を通じた競争優位

- 科学研究プログラム「Horizon Europe」の第9期(2021~2027年)でロボット研究を支援。この中の官民連携の枠組みである「AI, Data and Robotics Partnership」を通じて資金を供給し、予算規模は2021~2030年までの累計で最大26億ユーロ(約4,200億円)を想定。

- 2024年にはAIスタートアップを支援する「AI Innovation Package」をスタートし、具体的な枠組みとして「GenAI4EU」を通じてロボティクスなど14分野でAIとの融合を推進。

- 2024年にAI規制法を施行。技術開発と市場展開を促進しながら倫理的・法的枠組みも強化し、国際標準を確立することを通じて域内企業の競争力を高めようとしている。

2.日本は「ロボット新戦略」策定から10年

日本では2015年の「ロボット新戦略」に基づいて、主に社会課題の解決を目的に各省が研究開発支援や実証事業を展開してきた。ただその後の10年でAIの性能は急速に向上し、フィジカルAIの重要性が高まる中でもロボットを巡る新たな国家戦略は示されてこなかった。フィジカルAI分野における日本企業の存在感は薄く、米Morgan Stanleyがまとめた「ヒューマノイドロボット産業の100社」に入った日本企業は9社にとどまる3。

今後日本が巻き返していくには、他国にはない強みを最大限生かしていく必要がある。具体的には、①産業用ロボットで培った高度な技術基盤、②少子高齢化や労働力不足、災害などの社会課題が集中しており、社会実装における課題や効果を検証しやすいこと、の2点だ。産業用ロボットにおける日本企業の世界シェアは合計46%にのぼり4、ロボット技術の厚みやサプライチェーンで世界トップと言える。こうした技術基盤とAIを組み合わせ、社会課題の現場を検証・改善の場として活用できれば、社会実装のフェーズにおいて主導権を握ることも可能だろう。

3.技術と現場をつなぐ仕組みを

このため、新たに策定されるAI戦略では、幅広い産業を巻き込んで実証と改善のサイクルを回す仕組みづくりが重要になると考えられる。米中欧でもフィジカルAIの社会実装は緒についたばかりだ。製造工場や物流施設での導入は進みつつあるものの、ほとんどが試験導入の段階で、普及のペースには不透明な部分がある。実装段階になって初めて顕在化する課題も多いと考えられ、豊富な社会課題の現場を持つ日本は有利な立場にあると言える。

さらに、米国企業などで大型の資金調達が相次いでいる現状を踏まえ、日本でも資金の誘導策が求められる。基金など柔軟に資金供給できる仕組みや、民間リスクマネーを誘引するインセンティブ設計を検討すべきだ。民間リスクマネーの流入が潤沢な米国も、連邦政府による包括的な戦略は存在せず、公的投資は分散している。日本が明確な国家戦略を示し、産学官が集中的に取り組むことができれば、資金面の格差を縮め、競争環境を整えることもできるだろう。

出遅れた日本にとって、今求められるのはスピードだ。産学官の取り組みは往々にして、質は高くとも実装に時間がかかるケースがある。完成形での実装を目指すのではなく、失敗と改善を繰り返すアジャイル開発型のアプローチも重要になるだろう。蓄積された技術基盤と多様な現場を活用し、社会実装フェーズで着実に差を詰めていければ、日本にも巻き返しの芽は十分にあるはずだ。

- 例えばヒューマノイドロボットを手掛ける米Apptronikは2025年2月にGoogleなどから約4億ドル(約600億円)を調達した。

- Reuters, “China’s AI-powered humanoid robots aim to transform manufacturing”, May.13, 2025.

- Morgan Stanley, “The Humanoid 100: Mapping the Humanoid Robot Value Chain”, Feb.6, 2025.

- International Federation of Robotics (IFR), “World Robotics 2023 Report: Asia ahead of Europe and the Americas”, Sep.26, 2023.