静かな退職と共働き

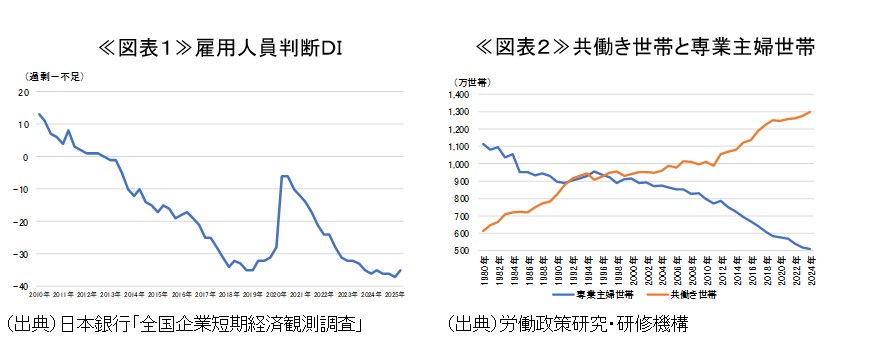

静かな退職という言葉が注目を集めている。昇進や転職といったキャリアアップを目指さず、必要最低限の業務を行う状態を指す言葉である。日銀短観の人手不足判断DIをみると、企業が深刻な労働力不足に悩まされていることが示されており(図表1)、企業側からみると、ようやく採用できた人員が必要最低限の業務しか行わないという状況は、事業継続上の極めて大きなリスクであると言える。

一方で、労働者側からみると、静かな退職には一定の合理性がある。合理的な理由となりうる要因の一つとして挙げられるのが、共働き世帯の増加だ。共働き世帯は増加を続け、2024年には1,300万世帯と過去最高になっている(図表2)。一方で、専業主婦世帯については1980年の半分以下にまで減少している。

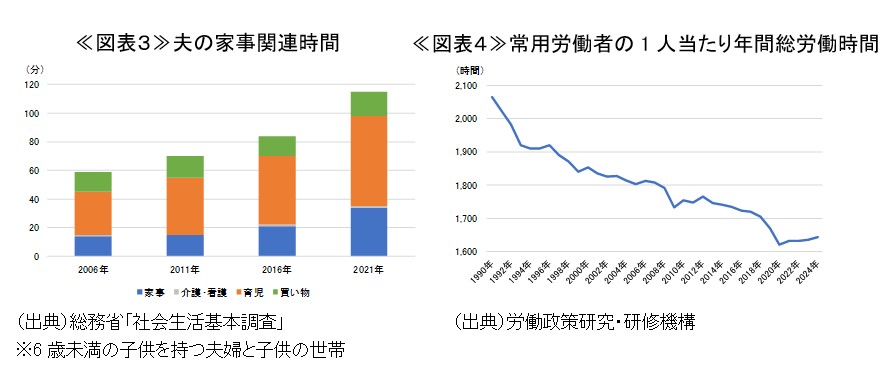

共働き世帯が増える中で、変化が生じているのが男性の家事時間だ。社会生活基本調査によると、共働き世帯(6歳未満の子供を持つ夫婦)における夫の家事時間は育児時間を中心に増加傾向で推移している(図表3)。かつては妻が夫を支える中で昇進を目指して労働時間を増加させることができたが、共働き世帯においては家事を分担する必要があるため、必然的に労働時間が制約されることになる1。

共働き世帯における多くの労働者が、有限の時間を労働時間に割り当てるのか、家事時間に割り当てるのかという選択を迫られることになるが、日本企業で働く場合、家事時間への割り当てが合理的となる可能性が高い。昇進による賃金の差が、限定的であるからだ。賃金構造基本統計調査で役職別の年収をみると、非役職者対比での年収は、係長級で1.3倍、課長級で1.7倍、部長級で2.1倍となっている。主婦(主夫)が配偶者を支えて部長級を目指すよりも、夫婦で総合職の非役職者にとどまった方が、高い確率で同じ世帯収入を得ることができる(むしろ手取りベースでは前者の世帯を上回る可能性が高い)。そうであるならば、静かな退職という選択肢を取り、家事時間を確保し、共働きの継続を志向することに経済的な合理性が生まれる。実際に労働時間の推移をみると、全てが静かな退職や共働きの広がりによるものではないものの、減少傾向での推移が続いている(図表4)。

もちろん、従業員が最低限の業務しか行わないことは、企業にとって痛手である。ただでさえ賃上げの動きが続き、労働コストが増加している中で、従業員による静かな退職が進めば、時給換算での実質的な労働コストは更に重くなるからだ。対応策としては、①職位による賃金差を拡大する、②全員を幹部候補生としない、③ジョブ型の評価体制を見直す、④業務効率化の徹底、を組み合わせて、多様な働き方を前提として制度設計が必要だろう。業務効率化によってキャリアと家庭のバランスを取る世帯も存在するが、成果に基づく評価が不十分であることや、ブルシット・ジョブ(どうでもいい仕事)が存在することにより、キャリアと家庭の両立とが困難になる事例も少なくないように見える。共働きが一般的となる中で、働き方も変化している。企業側もそれに合わせた変革を進めていくことが求められる。

- ただし、最新の2021年のデータにおいても1日当たりの家事関連の時間は夫115分、妻393分と未だ偏りは大きい(6歳未満の子供を持つ夫婦と子供の世帯)。