冷静に受け止めるべき日米関税交渉合意

7月23日、トランプ大統領および石破首相の双方から、日米関税交渉が合意した旨のコメントが出てきた。双方のコメントから読み取れる合意内容は、米国側は日本に対する相互関税を25%から15%に引き下げ、品目別関税では自動車・自動車部品について数量制限なく25%から15%に引き下げる一方、鉄鋼・アルミについては50%を据え置く。今後、追加関税を検討している半導体や医薬品については、日本が他国に劣後する扱いとしないものにする。一方、日本側は米国に対する関税は据え置く一方、コメの輸入について、既存のミニマムアクセスの枠組みを活用して、米国からの調達割合を増やす。また、米国への5,500億ドルの投資拡大に向け、政府系金融機関が資金面の支援を行う。一方、トランプ大統領が「自動車やトラックの購入拡大」や「(5,500億ドル投資の)利益の90%を米国が受け取る」と述べた点については、詳細は不明だ。

8/1の期限までの合意が難しいともみられていた中、このタイミングでの合意をマーケットはポジティブに受け止めており、7/23の日経平均株価は1,000円以上上昇している。特に自動車メーカー株は軒並み上昇が目立っており、例えばトヨタは前日比10%を超える上昇となっている。

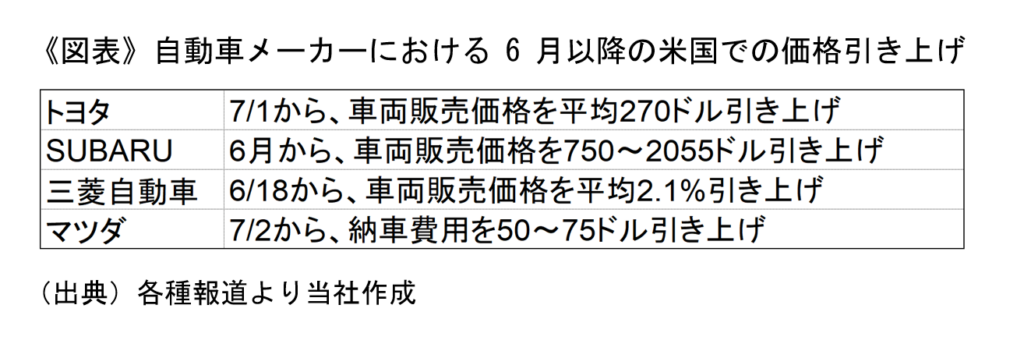

但し、中長期的な経済への影響については、冷静に考える必要がある。まず、ポジティブな点としては、先行き不透明感が一定程度解消されたことだ。例えば自動車メーカーの場合、価格設定に迷う面が見られていた。4、5月は多くのメーカーが価格を据え置いた一方、6月以降は価格を引き上げるメーカーも出てきていた。しかし、引き上げを決めたメーカーにおいても、例えばトヨタはわずか270ドルの引き上げに留めるなど、引き上げの幅にも難しい判断を迫られていた。今回、関税の着地点が見えたことで、各企業は、本腰を入れて今後の価格戦略を検討できるようになる。

一方、ネガティブな面として、4月以前の状況と比べれば、間違いなく日本にとって貿易環境は悪化している。15%という関税率は、対米貿易黒字国の中では最も低いとはいえ、2024年に米国がWTO加盟国に課していた単純平均関税率3.3%に比べれば、大きく上昇している。特に、50%の関税を据え置かれた鉄鋼・アルミメーカーにとっては痛手が大きい。米国にとっての関税収入は、今月成立した大型減税法案の財源になっている面もあることから、トランプ政権が交代した後も関税が引き下げられる可能性は低い。すなわち、各メーカーは中長期的な利益を見据えてサプライチェーンの見直しを進めることになる。関税を回避するために米国への直接投資を拡大すれば、その分、日本国内では産業の空洞化が進むことになる。3月には英国との間で、先週はEUの間で、それぞれ経済版2プラス2に関する報道が出ているが、米国以外との間での経済的協調を加速させることも重要になってくる。