伸びる理容業、縮む美容業

~対照的な需給の動き~

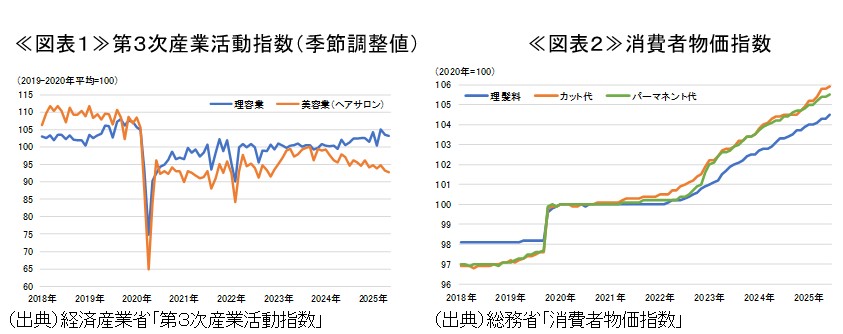

理容業と美容業の違いが顕在化している。第3次産業活動指数によると、足もとで理容業が上昇傾向で推移する一方で、美容業は低下傾向で推移しており、両者は対照的な動きとなっている(図表1)。もともとコロナ前には、美容業が理容業を上回っており、現在とは逆のポジションとなっていた。なぜ美容業は理容業の活動指数を下回り、足もとで水をあけられているのであろうか。

原因としては、値上げによる客離れが挙げられる。2019年に理髪料・カット代・パーマネント代はいずれも大きく上昇しているが、理髪料と比較して、カット代・パーマネント代の上昇幅は大きくなっており(図表2)、この頃から理容業と美容業の活動指数は逆転している。その後も価格は上昇していくことになるが、カット代・パーマネント代が理髪料よりも早いペースで上昇し、2023年頃には差が拡大している。景気ウォッチャー調査をみると、「カラーやパーマの周期が延びており、カットのみのオーダーが増えている(美容室店員)」とのコメントがみられており、節約志向の高まりが美容業の売上減少に繋がっていることが示されている。

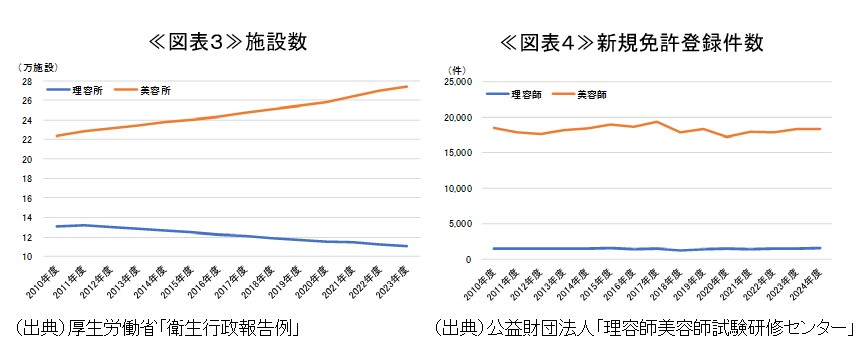

需要の変化とは裏腹に、理容業の供給は少なく、美容業の供給は多くなっている。施設数をみると、理容所が減少する一方で、美容所は増加しており(図表3)、新規免許登録件数をみても、理容師が約1,500人であるのに対して、美容師は約1.8万人と圧倒的に多い(図表4)。華やかなイメージのある美容師という職業の人気により、経済合理性で想定される以上に美容業の労働供給がなされていることが考えられる。

一般に、労働需給が逼迫する中では、賃金は上昇しやすく、それに伴いサービス価格も上昇することが期待されている。しかし、経済合理性とは異なる観点で職業が選択されているとすれば、サービスの需要に見合わない労働供給がなされ、当該産業において賃金は伸びにくくなる。もちろん、職業選択の自由が大前提ではあるものの、経済面でみた上の情報提供を推進することが、若年層の職業選択、ひいては労働リソースの適切な配分において重要であると考える。