注目すべき「紹介センター」をめぐる議論の折り返し点

~国の検討会の「これまでの議論の整理」から~

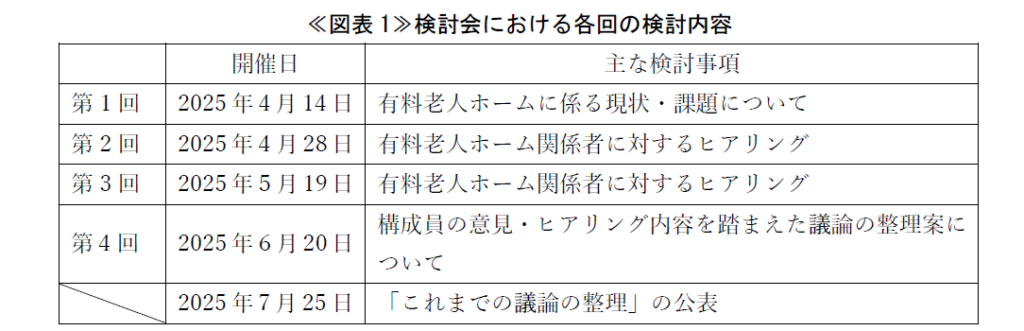

2024年11月に、難病の高齢者が入居する際に、通常より高額な紹介手数料が有料老人ホームから紹介事業者に支払われていたことが報道され、それをきっかけに紹介事業者の事業内容に社会の関心が集まることとなった1。これを受け、厚生労働省では本年4月からこれまで、「有料老人ホームにおける望ましいサービスのあり方に関する検討会」(以下、「検討会」という。)が4回開催され、7月末に「これまでの議論の整理」が公表された2。

検討会では「これまでの 議論の整理」(以下、「議論の整理」 以降も検討をつづけ、秋ごろを目途に「取りまとめ結果」を公表するとしている。さらに「高齢者住まい入居者紹介事業の適切な事業運営に関する調査研究」というテーマで 、令和7年度老健事業(老人保健健康増進等事業 の追加公募(令和7年 7月24 日締切)が行われている3。今後、具体化する各種の実務上の取り決めは 検討会の「とりまとめ結果」や老健事業の調査研究結果を踏まえて検討されるだろう 。

前置きが長くなったが、本稿では「議論の整理」 のうち、入居者紹介事業に関連する箇所を中心に紹介し、 現状の課題・問題点を 素早く理解できるようにすることをねらいと している 。

【「議論の整理」 より、 入居者紹介事業をとりまく 現状の課題 】

入居者紹介事業をとりまく課題として、次の3点があると考えられる。

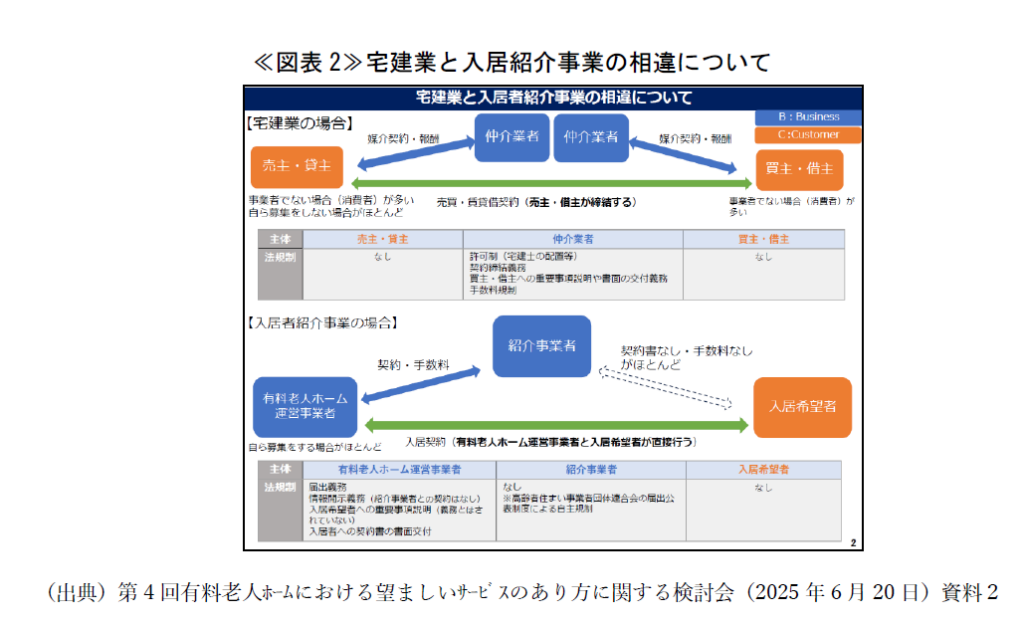

1つ目は、入居希望者 (高齢者と入居者紹介事業者との間における 契約関係の不明確さである。つまり、宅地建物取引業(宅建業)のような契約書や重要事項説明書の作成が義務付けられていない4ため、入居者紹介事業者が入居希望者(高齢者)に対して、どのような役割を果たすのかが明確でなく、消費者保護やトラブル防止のための体制が整備されていない状況であるという点だ。

2つ目は入居者紹介事業者の役割認識の不足である。本来、認知機能が低下した高齢者やその家族の意思決定を支援する役割も期待されるにもかかわらず、現状では単なる「住まいの紹介」にとどまっている可能性がある。

3つ目は、以上のことから、紹介手数料公表も含めた事業の運営の透明性を担保する仕組みが必要ではないかという点である。たとえば、紹介先の有料老人ホーム等5が負担する紹介手数料で入居紹介事業が成り立っていることを踏まえると、単に紹介手数料が高いだけの有料老人ホーム等へ誘導される惧れがあるとされている。

【3つの課題に関する議論の要点】

入居者紹介事業を宅地建物取引業(宅建業)と対比させつつ行われた議論について、筆者の考えも交えて紹介する。

まず、契約関係の不明確さについてである。図表2を参照いただきたい。宅建業における仲介業者が買主・借主を売主・貸主に紹介する際に負っている義務(=法で規制されている内容)は大きく4点ある。すなわち①許可制であり、従業員5人につき1人以上の割合で成年者である専任の宅地建物取引士を設置する義務があること、②契約締結義務があること、③重要事項説明や書面の交付義務があること、④手数料の上限(例:売買価格400万円超の場合は[売買価格の3%+6万円]、消費税別)があることである。

宅建業における法規制の存在意義は上記①~④を通じて、宅地建物取引業法の第1条にある「宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ること」が目的とされている。しかしながら、入居者紹介事業においては上記①~④のような規制はまったく存在しない6。

次に、事業者の役割認識の不足についてである。事業者によっては、地域にある有料老人ホーム等のうち「(原則として)契約関係にある先のみ紹介する」という点について説明が不十分であったり、入居希望者(高齢者)本人の事情・状態を踏まえず、単に紹介手数料が高い有料老人ホーム等に誘導していたりする惧れがあるとされていることから、高齢者に対する意思決定支援・権利擁護の観点も踏まえつつ入居者紹介事業が運営される必要があると考えられる。

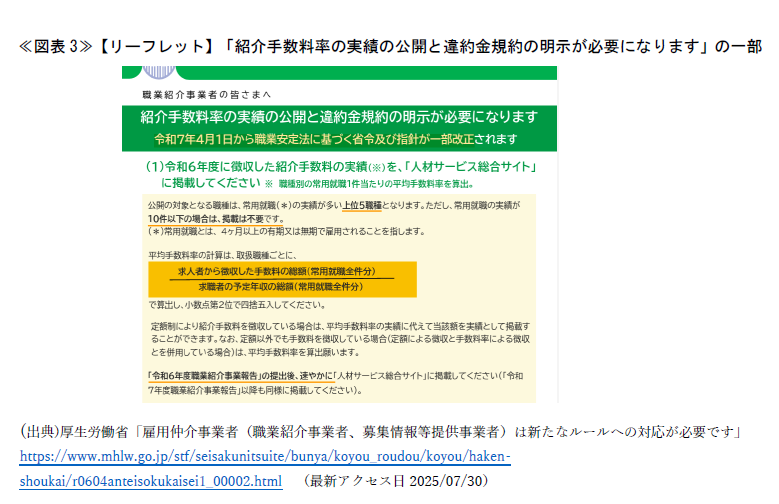

そして、事業の運営の透明性を担保する仕組みについてである。隣接分野としての職業紹介事業者に対する規制を参考に考えてみる。職業紹介については令和5年6月16日付の「規制改革実施計画」(閣議決定)を受けて、医療・介護・保育分野について、厚生労働省から「地域ブロック別・職種別平均手数料」が毎年1回公開されることとなった7。

また、2025年度より職業安定法に基づく省令及び指針が一部改正され、すべての職業紹介事業者は前年度に徴収した紹介手数料の実績(平均手数料率)を「人材サービス総合サイト8」に掲載することが義務付けられた9。

入居者紹介事業については、職業紹介事業と同様、有料老人ホーム等に対し、「人」を紹介するという共通点はあるものの、現状では入居者紹介事業を所管する法令はなく、許可制でも届出制でもない。したがって入居者紹介事業者から国や自治体に紹介手数料等のデータを提出する仕組みが無い状況であり、手数料等を公開するにはまだまだハードルが高く、慎重な議論が必要かもしれない。

繰り返しになるが、検討会では今秋の取りまとめに向けて継続して議論が行われるとされており、さらに、老健事業での調査研究も行われる予定である。今後の入居者紹介事業のあり方について、消費者保護の観点から今回挙げた課題について適切に反映されるかを引き続き注視して参りたい。

- 当該報道を含む事実関係及びその後の詳細は筆者の前回記事(https://www.sompo-ri.co.jp/topics_plus/20250528-18767/)を参照いただきたい。

- 厚生労働省「「有料老人ホームにおける望ましいサービス提供のあり方に関する検討会」における議論の整理について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_59942.html (最新アクセス日2025/07/31)

- この点については、第2回(2025年4月28日)の高齢者住まい事業者団体連合会提出資料(資料3)の25ページにおいて「協議を行う体制」が提案されていた。

- 入居希望者と入居先の有料老人ホーム等との間ではもちろん、契約書や重要事項説明書は作成される。

- 介護付きホーム、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅などの高齢者住まい

- 図表2では高齢者住まい事業者団体連合会(高住連)の届出公表制度による自主規制について触れているが、法的強制力はなく、届け出が無くても事業を行うことは可能である。

- これまで2023年11月、2024年10月に、前年度の手数料が公開されている。

- https://jinzai.hellowork.mhlw.go.jp/JinzaiWeb/GICB101010.do?action=initDisp&screenId=GICB101010 (最新アクセス日2025/07/30)

- 常用就職(4ケ月以上の有期または無期で雇用されることを指す)の実績が多い上位5職種が対象(実績が10件以下の場合は掲載不要)なお、この開示義務は医療・介護・保育分野の職業紹介に限らない。