今夏、クマ類による人身被害が相次ぎ、北海道や岩手・秋田など東北での出没が連日報じられている。

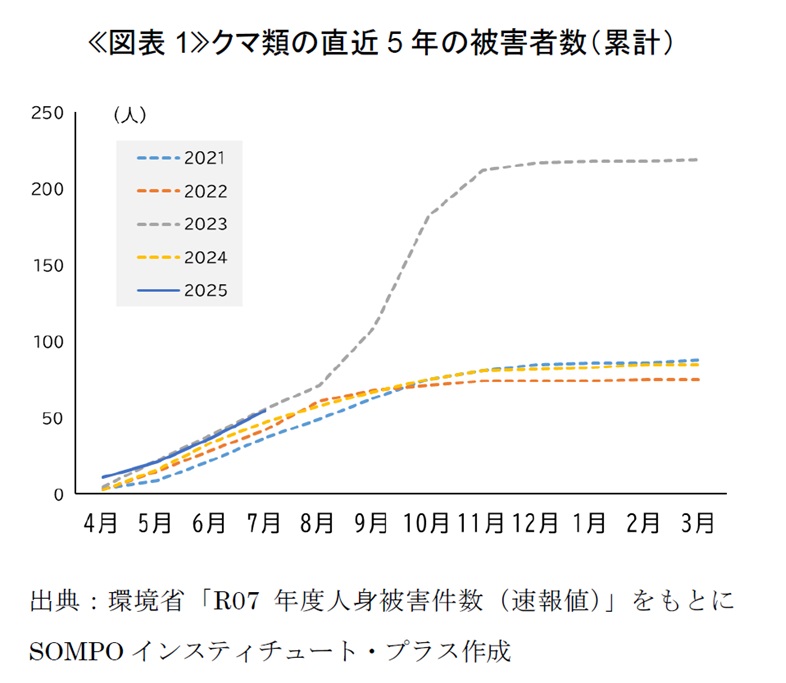

過去5年間の人身被害者数を比較すると、2025年度は、秋の人身被害が急増した2023年度並の推移となっている(図表1)。

特に東北での出没が顕著であるが、林野庁が2025年7月に発表したブナの豊凶調査では、東北5県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び山形県)ではいずれも2025年度のブナは大凶作と推測されており1、今秋に向けてもクマの出没リスクが一層高まることが予想される。

今夏、クマ類による人身被害が相次ぎ、北海道や岩手・秋田など東北での出没が連日報じられている。

過去5年間の人身被害者数を比較すると、2025年度は、秋の人身被害が急増した2023年度並の推移となっている(図表1)。

特に東北での出没が顕著であるが、林野庁が2025年7月に発表したブナの豊凶調査では、東北5県(青森県、岩手県、宮城県、秋田県及び山形県)ではいずれも2025年度のブナは大凶作と推測されており1、今秋に向けてもクマの出没リスクが一層高まることが予想される。

こうしたなか、2025年4月に「改正鳥獣保護管理法」が成立し緊急銃猟制度が創設された。これにより、市町村の判断で銃猟を行える「緊急銃猟」が可能となる。9月の法施行に向け、7月には環境省が自治体に向けの「緊急銃猟ガイドライン」を公表した。

そもそも緊急銃猟とは、危険鳥獣(クマ類・イノシシ)が人の日常生活圏に侵入し、人身被害の恐れが大きいとき、市町村長が安全確保等の措置を取ったうえで、ハンター等による銃猟を委託できる制度である。現状は、市街地にクマ類が出没した場合、警察官職務執行法に基づき、警察官の命令により捕獲者が銃猟を行う、または、警察官が不在の際には捕獲者自らが緊急性を判断するなど、応急的に対応している。7月に北海道福島町で発生したヒグマによる人身被害への対応についても、警察官職務執行法に基づいた対応であった。

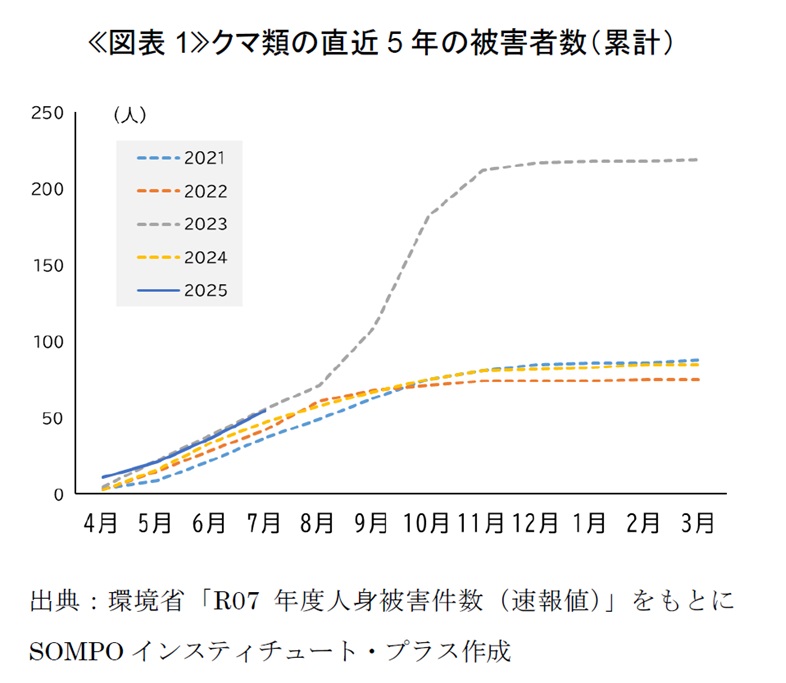

緊急銃猟を行うには、場所・緊急性・方法・安全性の確保の4つの観点から条件が設定されている(図表2)ほか、ガイドラインでは、緊急銃猟を実施するための役割分担についても明確に記載されている。緊急銃猟を行うための権限主体は市町村長であり、市町村担当者が現場指揮・安全確保・広報・捕獲個体の処分を含む原状回復を実務として担うことが想定されている。このほか、捕獲者は委託で実際に緊急銃猟を実施し、都道府県は必要に応じて人員・技術の応援派遣を行うことが可能とされる。

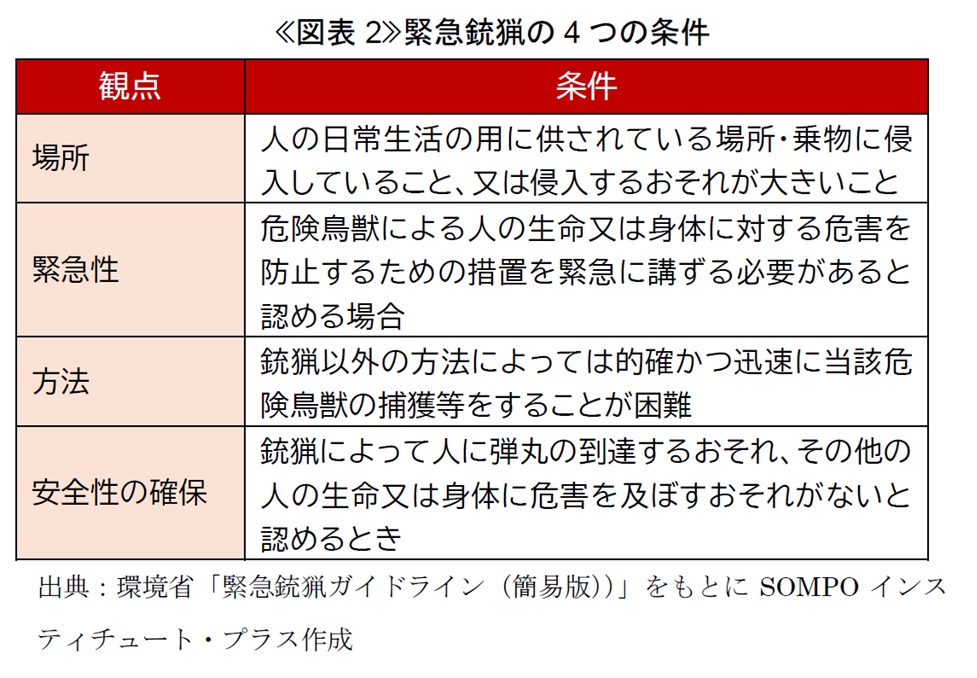

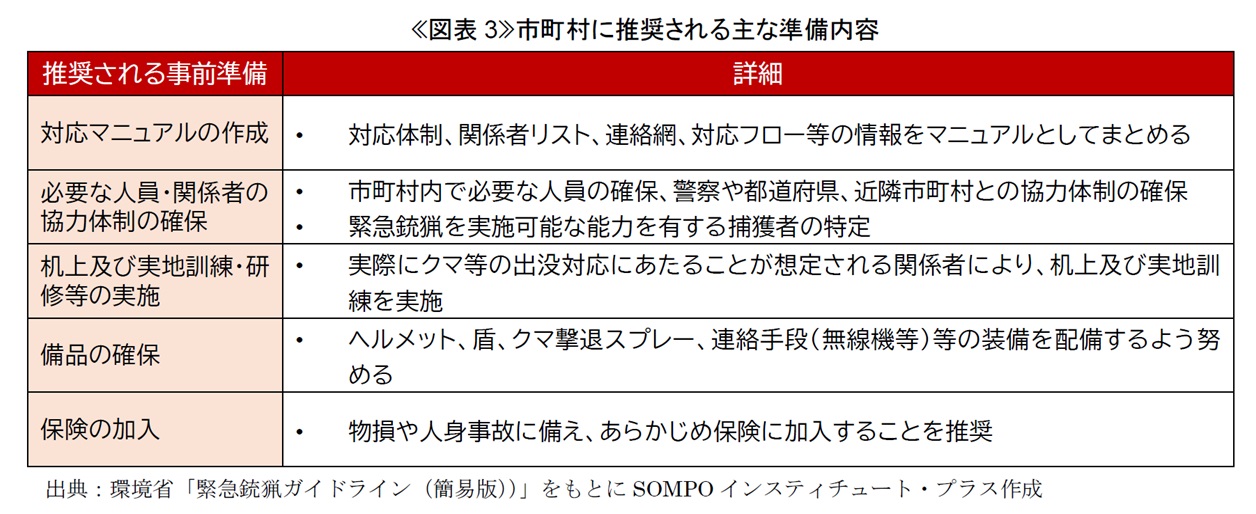

また、円滑かつ的確に緊急銃猟を実施するために、緊急銃猟を行う可能性がある市町村は対応マニュアル作成や人員の確保、また研修の実施など平時からの準備を行うことが推奨されている(図表3)。

このように、緊急銃猟の実施にあたって、市町村に求められる業務は一層複雑かつ膨大となる。対応マニュアルの作成、訓練の実施、備品の購入、保険料については、環境省の「指定管理鳥獣対策事業交付金」や特別交付税措置の支援対象となっているが、物理的に必要な人材を確保することが困難な市町村も少なくないだろう。

住民の安全確保や責任の所在の明確化など観点から、緊急銃猟制度の創設は評価できるが、この制度が有効に機能するためには、市町村がハンター等と緊密に連携し、適切な判断を下すための専門的な知識や体制が必要となる。

ただし、緊急銃猟だけではクマ被害の抜本的な解決には不十分である。例えば、捕獲の担い手不足や社会的批判の高まり、耕作放棄地の増加といったクマの分布拡大要因への対応など、総合的な野生動物管理施策が併せて必要である。人の生活圏に出没した際の捕獲の必要性、クマ類の生態や現場の状況・背景など、市町村の対応の意義について、国や都道府県による情報発信もより重要となるだろう。