2025年のさんまは再び庶民の魚へ

9月も終盤を迎え、残暑が一段落する中で、秋の訪れをようやく少しずつ感じられるようになってきた。この時期になると、代表的な秋の味覚であるさんまを手に取る機会が増えた方も少なくないだろう。

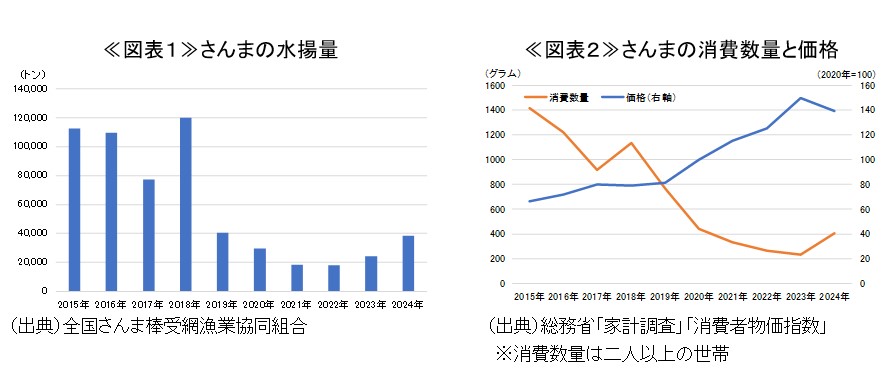

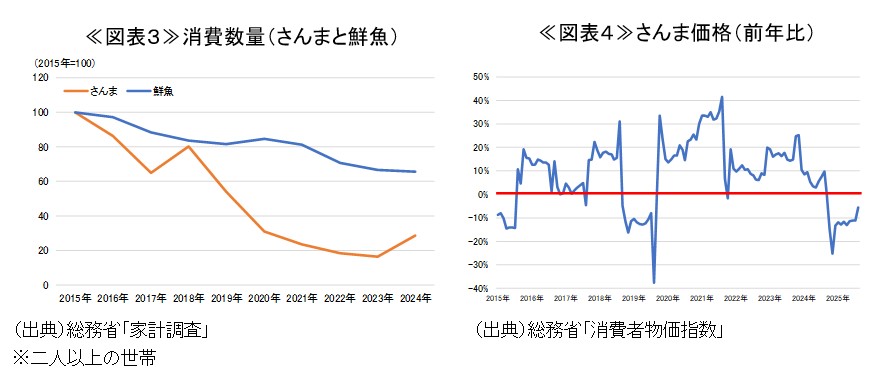

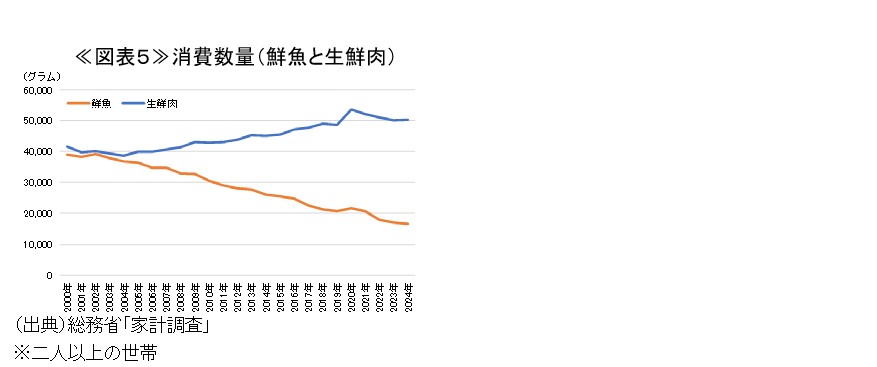

さんまについては、2019年以降、水揚量が大きく減少し(図表1)、価格の上昇もみられた(図表2)。価格高騰によって、さんまの消費数量は大きく減少し、鮮魚全体と比較しても、減少幅は大きなものとなっている(図表3)。昨年は水揚量も回復し、さんま価格にも小幅な低下の動きがみられたことから、さんま消費数量に持ち直しの動きがみられているが、過去と比較するとさんまの消費数量の水準は依然として低いものとなっている。

しかし、今年はさんま消費の停滞が大きく改善されることが期待される。報道によると、今年のさんまの水揚量は、昨年を上回るものとなっており、受け入れが追い付かない状況になっているという1。これまで水揚量の減少や価格高騰によって、庶民の魚として親しまれてきたさんまに手が届きにくい状況が長く続いてきたが、今年の漁獲量は昨年を大きく上回る水準で着地する可能性が高い。直近(2025年8月)のさんま価格は前年比▲5.7%で推移しているが(図表4)、供給量が大きく増加するのであれば、さんま価格の前年比でのマイナス幅は更に拡大するものとみられる。安価なさんまが多く店頭に並ぶことで、2025年はさんまが再び庶民の魚としての地位を取り戻すことが期待される。

もっとも、肉食化・魚離れ2(図表5)によって、さんま需要への下押し圧力は継続しているものとみられ、中長期的なさんまの消費数量の動向については注視する必要があるだろう。

- https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250905/k10014914581000.html

- 肉消費量については物価高に伴う節約志向の高まりから、近年減少がみられている。