学生が重視する福利厚生と企業の人的資本経営

10月に入り、各社で内定式が行われた。来春の入社を控える学生の就職活動では、企業選びの基準として福利厚生が重視されているという。マイナビの実施した「2026年卒 大学生キャリア意向調査7月<入社予定先の決定と不安>」によると、2026年3月卒業予定の全国の大学生・大学院生が内々定を承諾した決め手として最も多い回答は、「福利厚生制度が充実している(37.9%)」だった。同年3月に実施された調査では、学生が就職先に求める福利厚生として「交通費支給制度」や「住宅手当・家賃補助制度」を求める回答が多く見られた1。実質賃金の低下や物価高など生活費の負担が増える中で、給与以外で生活を支える仕組みへの関心が高まっている。

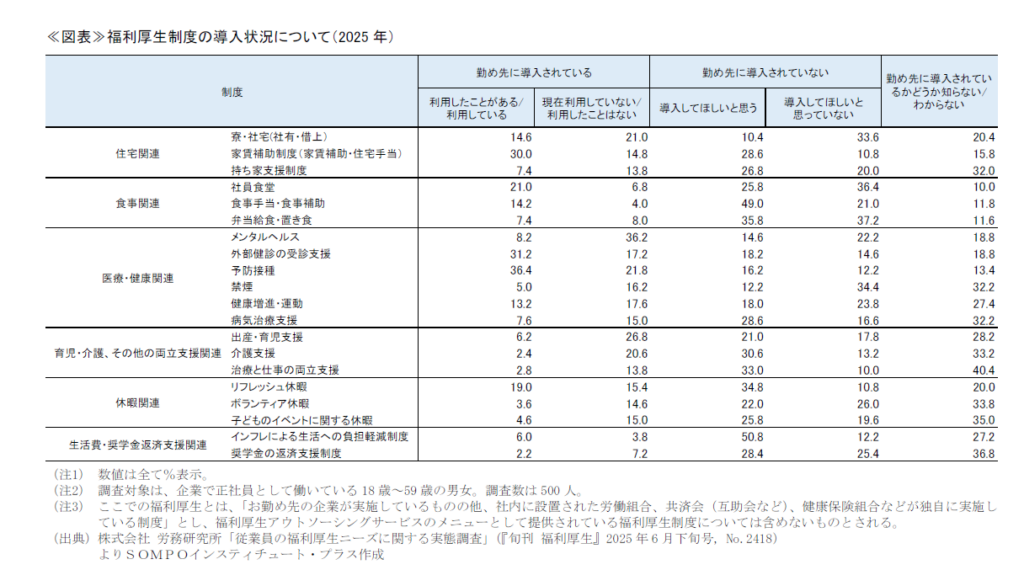

福利厚生とは、健康保険や厚生年金、雇用保険など、法律に基づいて企業が負担する法定福利厚生と、企業が独自に提供する法定外福利厚生に分けられる。後者には、住宅や食事、通勤などの手当や休暇制度のほか、育児・介護、健康・医療、自己啓発、資産形成の支援など、多岐にわたる分野の施策がある。労務研究所が2025年に実施した「従業員の福利厚生ニーズに関する実態調査」によると、「家賃補助制度(家賃補助・住宅手当)」や「外部健診の受診支援」「予防接種」などは導入・利用ともに多い≪図表≫。現在は導入されていないものの導入希望の高い制度としては、特に「食事手当・食事補助」や「インフレによる生活への負担軽減制度」など日々の生活を支える施策を求める人が多い。さらに、「リフレッシュ休暇」「治療と仕事の両立支援」「介護支援」「病気治療支援」などを希望する人も多く、ライフステージや健康、キャリアの変化に応じた多面的な支援を求めている。

こうした従業員のニーズに企業がどう応えていくかは、人的資本経営の観点からも重要な課題である。例えば、多様なニーズに対応するため、従業員が付与されたポイントの範囲内で福利厚生メニューを自由に選択できるカフェテリアプランを導入する企業もある。さらに、福利厚生を人材投資の一環として明確に位置付けて取組みを進める企業や各種制度をユニークな名称で展開する企業も見られる。福利厚生費は人件費の一部だが、従業員が健康で安心して働き、能力発揮できるよう支援することは生産性向上に資する重要な人材投資である。賃上げが難しい企業においては、福利厚生の充実によって従業員を支援することで、人材の定着や採用力強化につなげることができる。

福利厚生の制度には企業のカルチャーや人材への向き合い方が表れており、どのような場面で従業員を支援し、何を大切にしているのかといった企業の姿勢を見極めるポイントになり得る。学生から関心の高い交通費支給や住宅手当などの制度は、入社後の生活を支えるうえでは重要だが、企業が中長期の視点で従業員のキャリアや生活を支えているのか、その姿勢に目を向けることが大切だ。制度の有無だけではなく、その背景にある企業の考え方を理解することが、自分に合った企業を選ぶうえで重要であろう。

- 株式会社マイナビ「2026年卒 大学生キャリア意向調査3月<就活生のワークライフバランス意識>」(2025年4月25日)