誰が現預金を貯め込んでいるのか

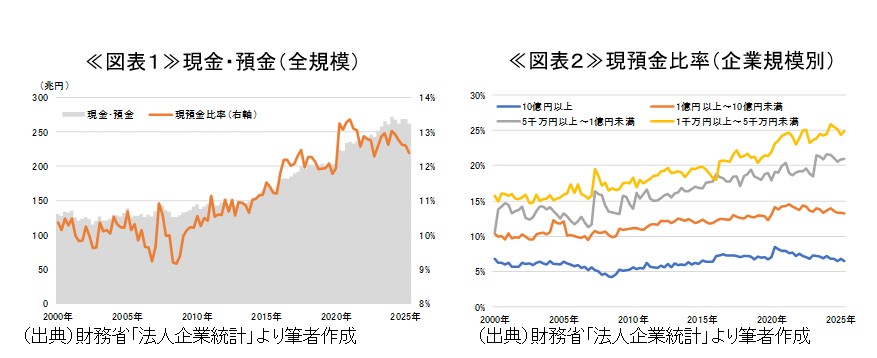

コーポレートガバナンス・コード改訂に向けて、上場企業による現預金の活用に関する議論がなされていることが報じられている1。法人企業統計をみると、企業が保有する現預金の金額は大きく増加し、足もとでは250兆円を上回る水準に達している2。それに伴い、総資産に占める現預金の割合(以下、現預金比率)も12%と高い(図表1)。企業が儲けを設備投資にも賃金にも回さず、ひたすら貯め込んでいるという言説に沿うようなデータが示されている。

ただし、企業規模別に現預金比率をみると、異なる様相が浮かび上がる。企業規模が小さいほど現預金比率が高くなっており、資本金10億円以上の大企業についてはほとんど現預金比率が高まっていない(図表2)。現預金比率の上昇を巡っては大企業が利益を貯め込む大企業悪玉論が語られることが多いが、実際には資本金の小さい企業が現預金比率を高めている。

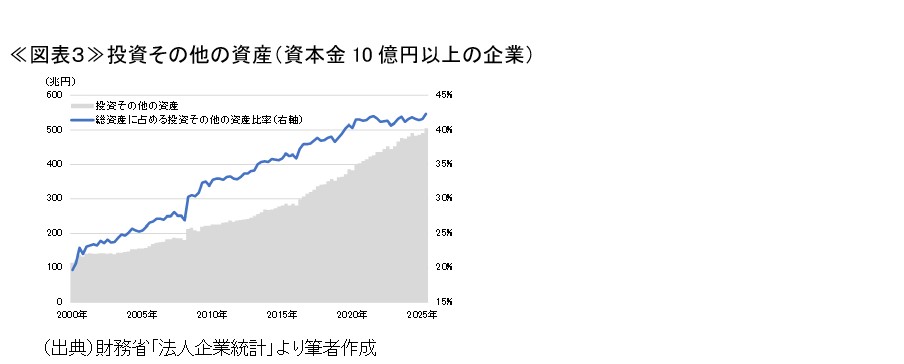

資本金10億円以上の大企業においては、むしろ投資姿勢を積極化させている。とりわけ、子会社株式や関連会社株式などから構成される投資その他の資産については増加傾向での推移が鮮明となっており(図表3)、大企業が現預金を貯め込まず、投資に回している様子がうかがえる。

もちろん、効率的な企業経営の観点から、現預金を貯め込む企業の存在は望ましくない。ただし、現預金を貯め込む経営判断が資本金の小さい企業による防衛本能に基づくものであるとすれば、こうした行動を罰することは必ずしも望ましいものではない。現預金を巡る指摘についてはコーポレートガバナンスのみならず、過去には現預金に課税を行う現預金課税という政策アイデアもみられたが、こうした税制が採用されれば、資本金の小さい企業に多くの負担を担わせてしまうことにもなりかねない。

そもそも、中長期的なインフレの継続が見込まれるのであれば、制度によらずとも、経済合理性の観点から、多くの企業は現預金比率を下げるだろう。2%程度のインフレが持続することが、遠回りに見えて最も確実に企業の現預金の貯め込みを防ぐ手段となり得る。

- https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUB206F20Q5A021C2000000/

- 本稿で用いるデータは全産業(除く金融保険業)