午尻下がりは回避できるか

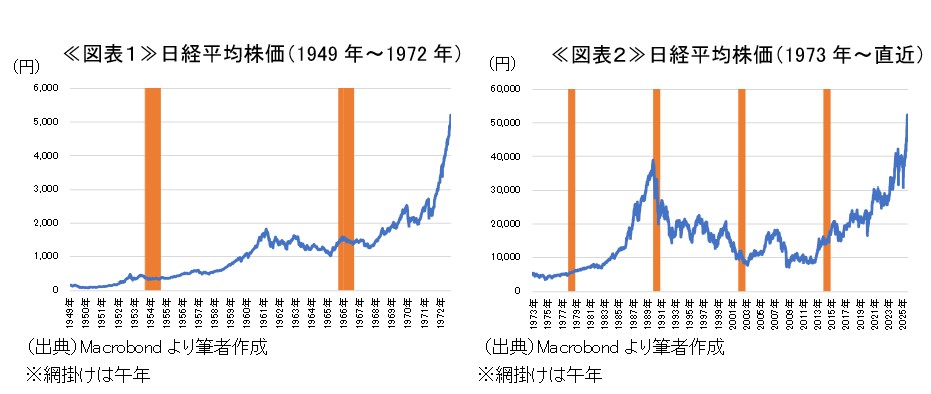

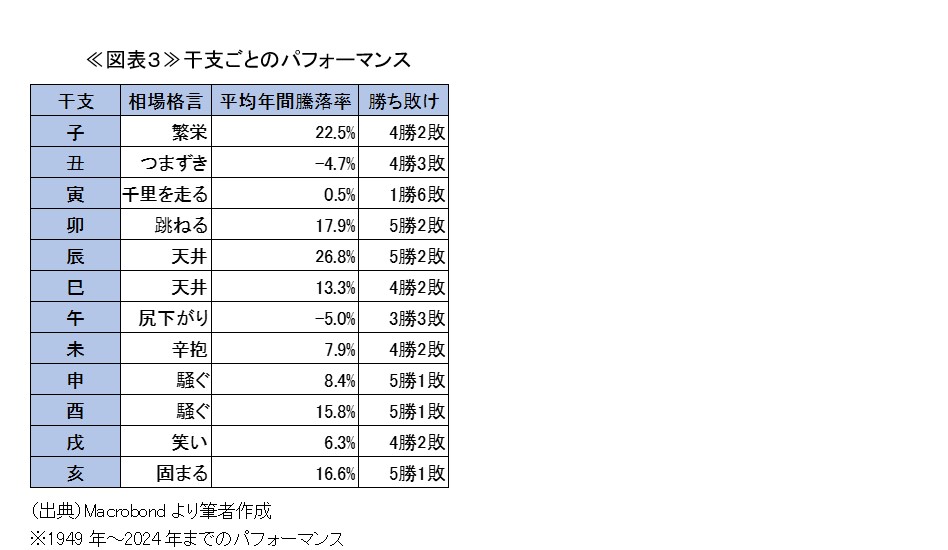

年末になると、干支の相場格言を目にすることが多くなる。2026年(午年)の相場格言は「午尻下がり」であり、株価が下がりやすい年とされている。過去の日経平均株価のデータをみると、確かに午年に株価が下落する傾向があるように見え(図表1、図表2)、騰落率は十二支の中で最低の▲5.0%となっている(図表3)。

ちなみに、2025年の相場格言は2024年(辰年)と2025年(巳年)を合わせて「辰巳天井」である。2025年は日本株の急激な上昇が話題となったが、株価の更なる上昇をみることなく、2026年に株価下落の憂き目に遭うことになれば、まさに「辰巳天井」からの「午尻下がり」と相場格言通りの展開となってしまう。

チャートの形状をみると、ここまでの動きは1988年(辰年)・1989年(巳年)の急激な株価上昇を彷彿とさせ、1990年(午年)のバブル崩壊に伴う株価急落が頭をよぎる。当時、日本銀行による公定歩合の引き上げがバブル崩壊の引き金となったことも、利上げを進めることで0.75%という約30年ぶりの金利水準に挑もうとする現在の日本銀行の姿と重なってみえてくる。

もちろん、当時の株価がPER60倍を超える状況にあったこと、当時の金融環境が現在のように過度に緩和的ではなかったことを考慮すると、当時と現在とを同じように扱うことは適切ではない。一方で、足もとのリスク要因を確認すると、AI関連銘柄を中心とした株価水準の高さや関税による世界経済への下押し圧力の顕在化、地政学リスクの高まりなど、株価が大きく下落するリスクは枚挙に暇がない。午尻下がりという相場格言を軽視できない環境であることも、また事実である

言うまでもなく、干支に関する相場格言はあくまでも縁起話や経験則であり、株価の先行きを示すものではない。しかし、先述のように午年の年間騰落率は十二支の中で最低であり、他の年と比較して勝率も低くなっている(図表4)。2026年を迎えるにあたっては午尻下がりという言葉を意識し、警戒心を持つことは、急ピッチで上昇する株式市場と対峙する上で重要な心構えとなるだろう。