「独身税」が2026年4月から開始へ

2026年4月から子ども・子育て支援金制度が開始される。児童手当や育休給付の拡充といった子育て支援の財源とするため、高齢者を含む全ての世代や企業に負担が課されることになる。負担が広く課される一方で、受益が子育て世帯に集中することから、世間では批判的な意味も込めて「独身税」と呼ばれることもある。

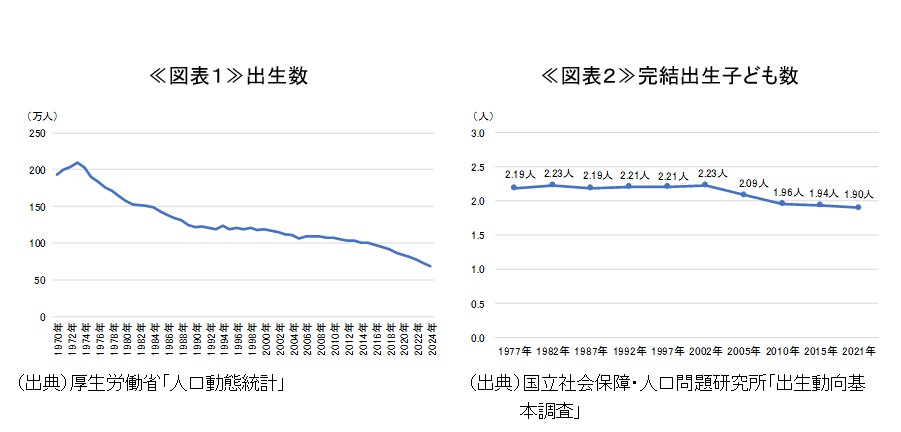

出生数は減少傾向での推移が続いており、少子化対策は待った無しの状況となっていることは事実である(図表1)。しかし、筆者は子ども・子育て支援金の賦課とそれによる子育て支援の拡充が少子化を食い止める大きな一手となるとは考えない。子育て支援の多くは、既に子育てをしている人に対する支援であるからだ。

実は、結婚している夫婦がもうける子どもの数はほとんど変わっていない。夫婦の最終的な出生子ども数である完結出生子ども数1をみると、緩やかな減少傾向こそみられるものの、40年前から概ね2人程度での推移が続いていると言うことができる(図表2)。

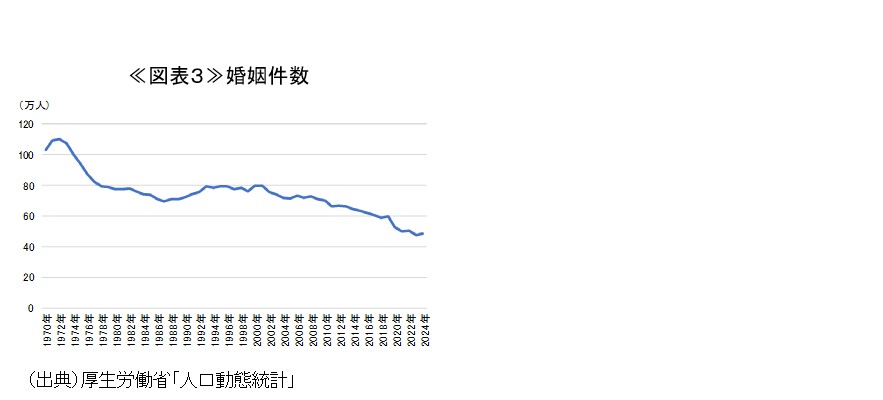

昔と大きく異なっているのは婚姻件数だ(図表3)。婚姻件数は減少傾向での推移が続いており、水準としては既にピーク時の半分以下となっている。日本においては結婚していない母から生まれる非嫡子率は2%台と極めて低いことから、子どもを持つ前段階としての結婚の重要性が高く、少子化の原因は婚姻件数の減少にあると考えるのが自然である。

そうであるならば、既に子どもを育てている夫婦に対する支援が中心となっている子育て支援の拡充は、少子化を食い止める有効な手段とならない可能性が高い。むしろ、独身税という言葉が独り歩きし、未婚の若年層への負担を連想させる2ことが、婚姻数を減少させ、少子化に拍車をかける恐れすらある。

筆者自身も子育て世帯であり、一人の受益者として子育て支援の充実は有難い。物価高の中で子育てに必要な金額が増加していることは事実であり、負担軽減が子育て世帯の助けになっていることを当事者として日々実感している。しかし、支援の対象が子育て世帯である限り、主に押し上げられるのは結婚後の完結出生子ども数であり、ボトルネックとなっている婚姻件数への影響は極めて軽微であると考えられ、出生数全体への押し上げ効果は限定的である可能性が高い。婚姻件数の減少は個人の価値観・人生観による影響も大きく、全てが政策によって解決できるものではないが、大きく減少する婚姻件数にほとんど目を向けず、既に子育てを行っている世帯に対する支援に集中することが出生数を押し上げる有力な一手となり得るのかについては、改めて考える必要があるだろう。

- 子どもを追加する予定がほぼない結婚持続期間15~19年の夫婦の平均出生子ども数を完結出生子ども数とする国立社会保障・人口問題研究所の定義。

- 子ども・子育て支援金は社会保険軽減の範囲内で導入することが法定されており、負担は相殺される仕組みとなっている。