世帯の小規模化は想定より早く

~世帯数の将来推計の「信頼度」を考える①~

1.2人を割る平均世帯人員

国立社会保障・人口問題研究所から日本全体と都道府県別の世帯数1の新しい将来推計が2024年に発表された。本稿ではそのうち日本全体の推計(外国人が世帯主の世帯を含む。以下、全国推計と表す)を考察対象とし、都道府県別推計は別稿「Insight Plus:推計と実績のズレ、都道府県別で大きく~世帯数の将来推計の「信頼度」を考える②~」で考察する。

この全国推計によると、2020年の世帯数は5,570万世帯であるが、2030年の5,773万世帯をピークに緩やかな減少に転じて、2050年には5,261万世帯に至る。

日本の人口は2008年をピークに減少している一方で、世帯数のピークが人口のピークより20年以上遅くなる背景として、平均世帯人員が減少し続けていることが挙げられる。今回の推計によると、平均世帯人員は2.21人(2020年)から1.92人(2050年)に至り、ついに2人を割る。

2.世帯の半分が単独世帯の時代の到来

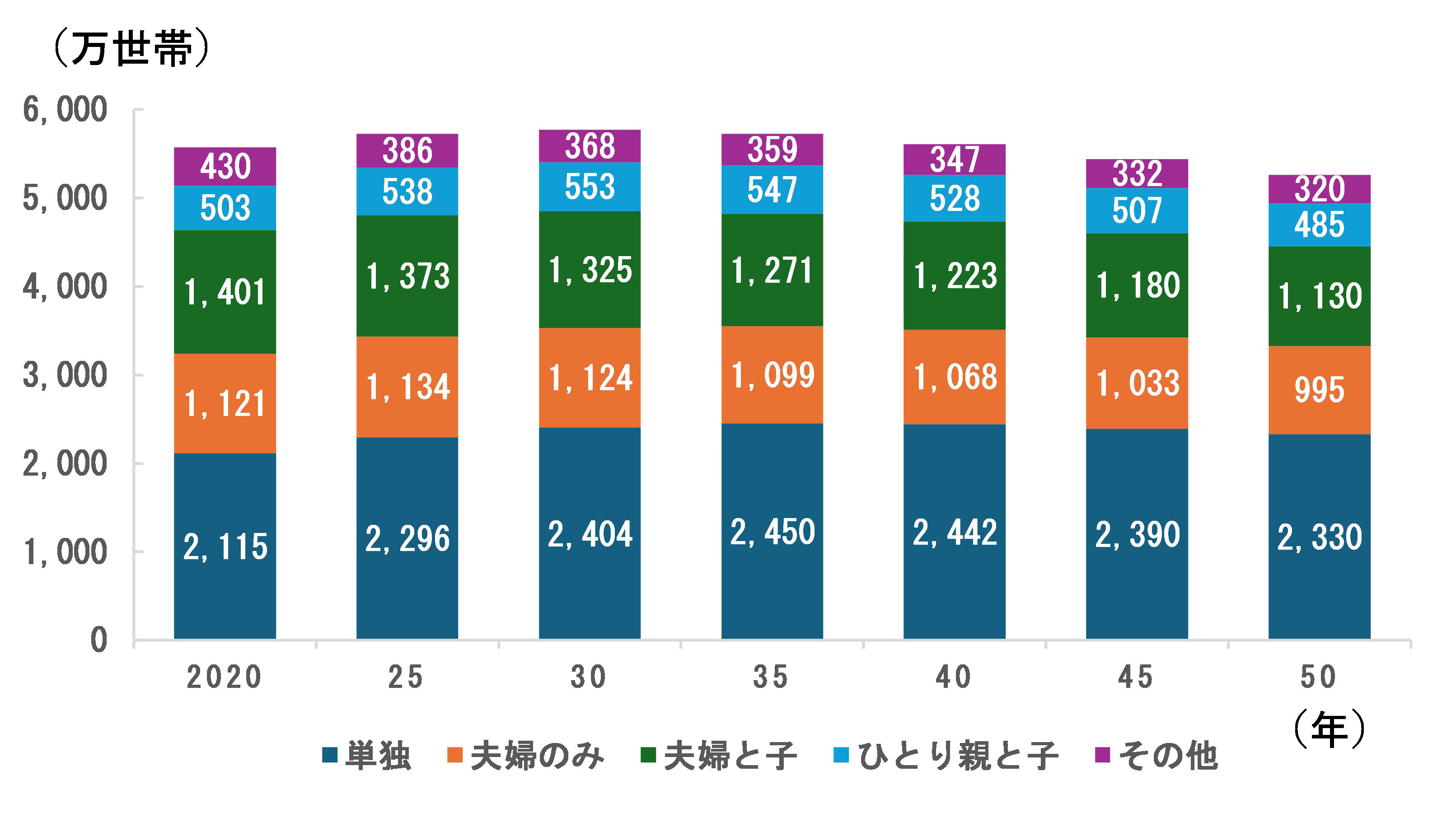

世帯数を「単独」「夫婦のみ」「夫婦と子」「ひとり親と子」「その他」の家族類型別に分けて、2020年から2050年にかけての増減数を見ると(図表1)、単独世帯(+215万)、夫婦と子から成る世帯(▲271万)の増減が大きい。このように、世帯構成の今後の大きなトレンドは、単独世帯の増加と夫婦と子から成る世帯の減少といえる。

そのうち、単独世帯は2,115万世帯(2020年)から2,453万世帯(2036年)まで増加し、その後は緩やかに減少し、2,330万世帯(2050年)に至る。単独世帯が占める割合は、38.0%(2020年)から44.3%(2050年)と上昇する。これまで長きにわたって代表的とされてきた夫婦と子の世帯の割合の最高値は42.5%(1975年)であったことから、単独世帯がこれからの代表的な世帯といえよう。

その一方、夫婦と子の世帯は、1,401万世帯(2020年)から1,130万世帯(2050年)まで一貫して減少する。また、夫婦と子の世帯の割合は25.2%(2020年)から21.5%(2050年)に至り、単独世帯の半分以下、ピーク時(1975年)の約半分となる。

そして、三世代同居世帯を含む2その他の世帯は、430万世帯(2020年)から320万世帯(2050年)へ減少し、総世帯数に占める割合も7.7%(2020年)から6.1%(2050年)に低下する。その他の世帯は、1980年に19.9%と単独世帯(19.8%)を上回り、夫婦と子の世帯に次ぐ大きな割合であったが、今やひとり親と子の世帯の割合(2020年9.0%、2050年9.2%)より小さい。

≪図表1≫今後の家族類型別世帯数

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(2024年推計)」より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

3.男性が世帯主の高齢単独世帯の急増

世帯主が65歳以上の高齢世帯は2,097万世帯(2020年)から2,404万世帯(2050年)に増加し、高齢世帯が総世帯数に占める割合も37.6%(2020年)から45.7%(2050年)と大きくなる。また、団塊の世代(1947~1949年生まれ)が2025年に全て75歳以上になることも相まって、世帯主が75歳以上の世帯は、1,067万世帯(2020年)から1,491万世帯(2050年)に急増し、総世帯数に占める割合も、19.1%(2020年)から28.3%(2050年)に大きく上昇する。

次に、高齢世帯数を家族類型別にみると、2020年から2050年にかけて最も大きく増加するのは単独世帯(+346万世帯、+47%)であり、ひとり親と子の世帯(+22万世帯、+12%)、夫婦と子の世帯(+4万世帯、+1%)と続くが、夫婦のみ世帯(▲39万世帯、▲6%)、その他の世帯(▲27万世帯、▲14%)は減少する。

世帯形成過程を考えると、結婚して夫婦のみ世帯となり、子どもが生まれて夫婦と子の世帯になる。そして、子どもが独立して夫婦のみ世帯になり、高齢になると、平均寿命の短い男性が先に亡くなって、女性の単独世帯となる。このため、世帯における高齢化といえば、これまでは女性の単独世帯の増加が大きな特徴であった。

しかし、未婚率の上昇はこのような世帯形成過程に変化をもたらしている。65歳以上が世帯主(高齢世帯)の単独世帯における配偶関係を見ると(図表2)、2020年に最大だった死別がピークを迎える一方、未婚は急増して死別を上回る。そのため、2020年から2050年にかけて、高齢単独世帯は346万増加するが、死別は▲56万に対し未婚は+316万となっている。この未婚の増加分のうち、高齢単独世帯の男女別を見ると、男性+183万、女性+134万となっており、男性における未婚率の上昇の影響が色濃く反映されている。

≪図表2≫今後の配偶関係別高齢世帯数

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(2024年推計)」より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

4.推計のたびに繰り返される世帯の小規模化

ここで今回の推計と前回の推計(2018年推計)を比較してみよう。前回の推計では、総世帯数のピークが5,419万(2023年)であったが、今回の推計では5,773万世帯(2030年)となっていることから、ピークが遅くなり、かつピーク時の総世帯数が多くなっている。また、この平均世帯人員数でも、前回の推計では推計最終年の2040年に2.08人まで緩やかに減少するとされていたが、今回の推計では、2040年で1.94人とされており、世帯の小規模化が加速化している。単独世帯数のピークにおいても、前回の推計では2,029万世帯(2032年)であったが、今回の推計では2,453万世帯(2036年)と、総世帯数と同様に、ピークが遅くなり、かつピーク時の世帯数が多くなっていることがわかる。

このような状況は、実は世帯数の推計のたびに繰り返されており、総世帯数(図表3)、平均世帯人員(図表4)、単独世帯数(図表5)における推計ごとの比較で明らかである。

≪図表3≫将来推計別に見た今後の総世帯数

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2008年推計)(2013年推計)(2018年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表4≫将来推計別に見た今後の平均世帯人員

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2008年推計)(2013年推計)(2018年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表5≫将来推計別に見た今後の単独世帯数

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2008年推計)(2013年推計)(2018年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

5.未婚率の上昇はいずれ止まるのか

国立社会保障・人口問題研究所の将来推計では、まず、人口の将来推計が行われ、それを前提として世帯数の将来推計が行われる。そのため、人口の将来推計の様々な仮定値が世帯数の将来推計に影響を与える。特に、未婚率は世帯の推計に与える影響が大きい。未婚率の上昇は、平均世帯人員数を減少させ、単独世帯の割合を増加させるからだ。

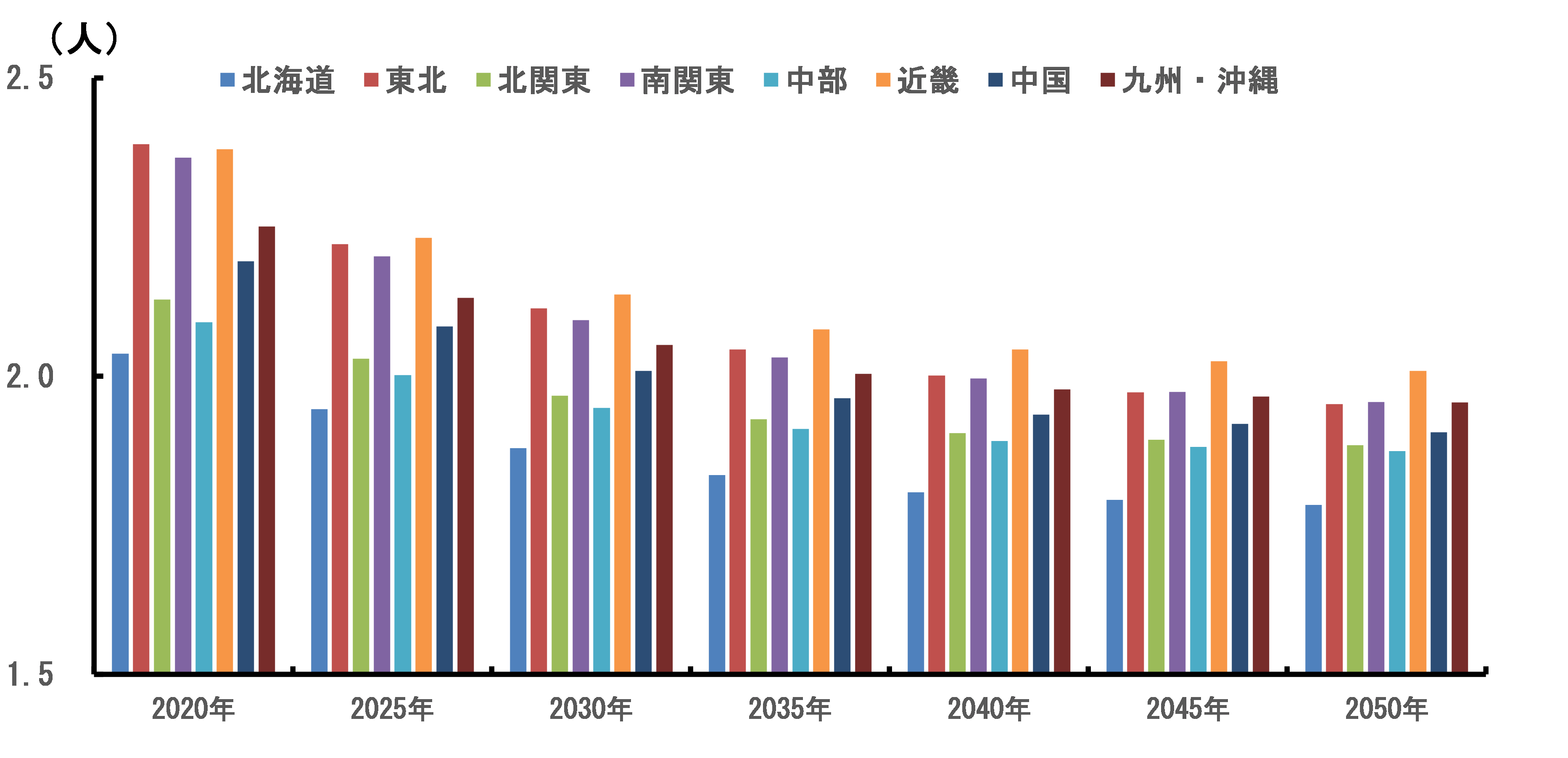

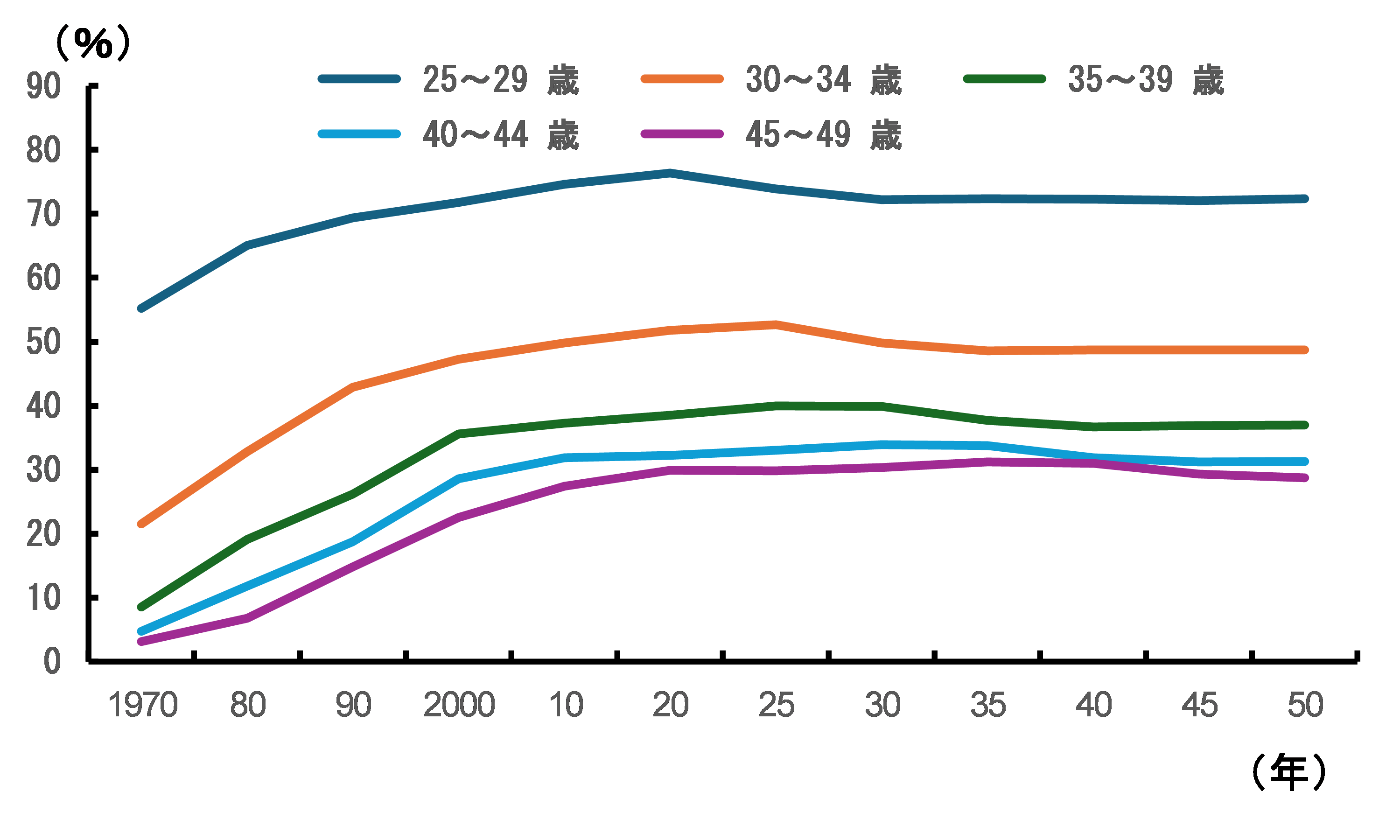

そこで今回の推計を見ると、未婚率の上昇が将来的に止まると仮定されているのが大きな特徴である。2020年までの実績値をみると、年齢別未婚率は2000年頃まで大きく上昇したが、それ以降は上昇幅が大きくない(図表6)。それを受けて、今後、未婚があまり上昇せず、ピークアウトするという推計になったと推察される。

しかし、コロナ禍で婚姻数は低迷し、アフターコロナでも十分に回復しているとは言い難いのが現状である。今回の推計はあくまで2020年までの傾向を踏まえたものであることを考えると、今回の推計にコロナ禍以降の影響が十分反映されておらず、今後の未婚率が推計以上に上昇し、世帯動向に影響を与える可能性は無視できないであろう。

≪図表6≫年齢別未婚率の実績値と推計値

(注)2020年までは実績値。2025年以降は推計値。

(資料)総務省統計局「国勢調査」(各年版)、国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)(2024年推計)」2024年より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

6.おわりに

国立社会保障・人口問題研究所の世帯数の将来推計は人口推計同様、過去のトレンドの傾向延長というべきもので、推計というよりも仮定を置いたシミュレーションという方が正しい。世帯数の将来推計は、行政機関や企業において将来の需要予測において利用されることが多い指標であるが、このようなシミュレーションゆえの「癖」を理解したうえで活用する必要がある。

特に、本稿で考察したように、今後、未婚率が国立社会保障・人口問題研究所の推計以上に上昇する可能性が小さくないことに留意すべきであろう。

- 施設などの世帯を除く一般世帯が対象。

- 総務省統計局「国勢調査」によると、その他の世帯に占める三世代同居世帯は約5割(2020年)。

PDF:MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。