推計と実績のズレ、都道府県別で大きく

~世帯数の将来推計の「信頼度」を考える②~

1.全ての都道府県で世帯数がピークを迎える

国立社会保障・人口問題研究所から日本全体と都道府県別の世帯数1の新しい将来推計が2024年に発表された。本稿はそのうち都道府県別推計を考察対象とし、日本全体の推計に関する考察は、別稿「Insight Plus:世帯の小規模化は想定より速く~世帯数の将来推計の「信頼度」を考える①~」をご参照いただきたい。

世帯の小規模化により、これまでは都道府県の多くで世帯数が増加してきたが、今後、最も遅い東京都でも2045年にピークを迎える。また、2050年の世帯数が2020年の水準を上回るのは東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、滋賀県、沖縄県の7つに留まる。一方、2020年から2050年にかけて最も世帯数の減少率が大きいのは秋田県(▲29.1%)で、秋田県を含めて9県が▲20%以上の減少となっている。このように全国的に世帯数の本格的な減少時代を迎える。

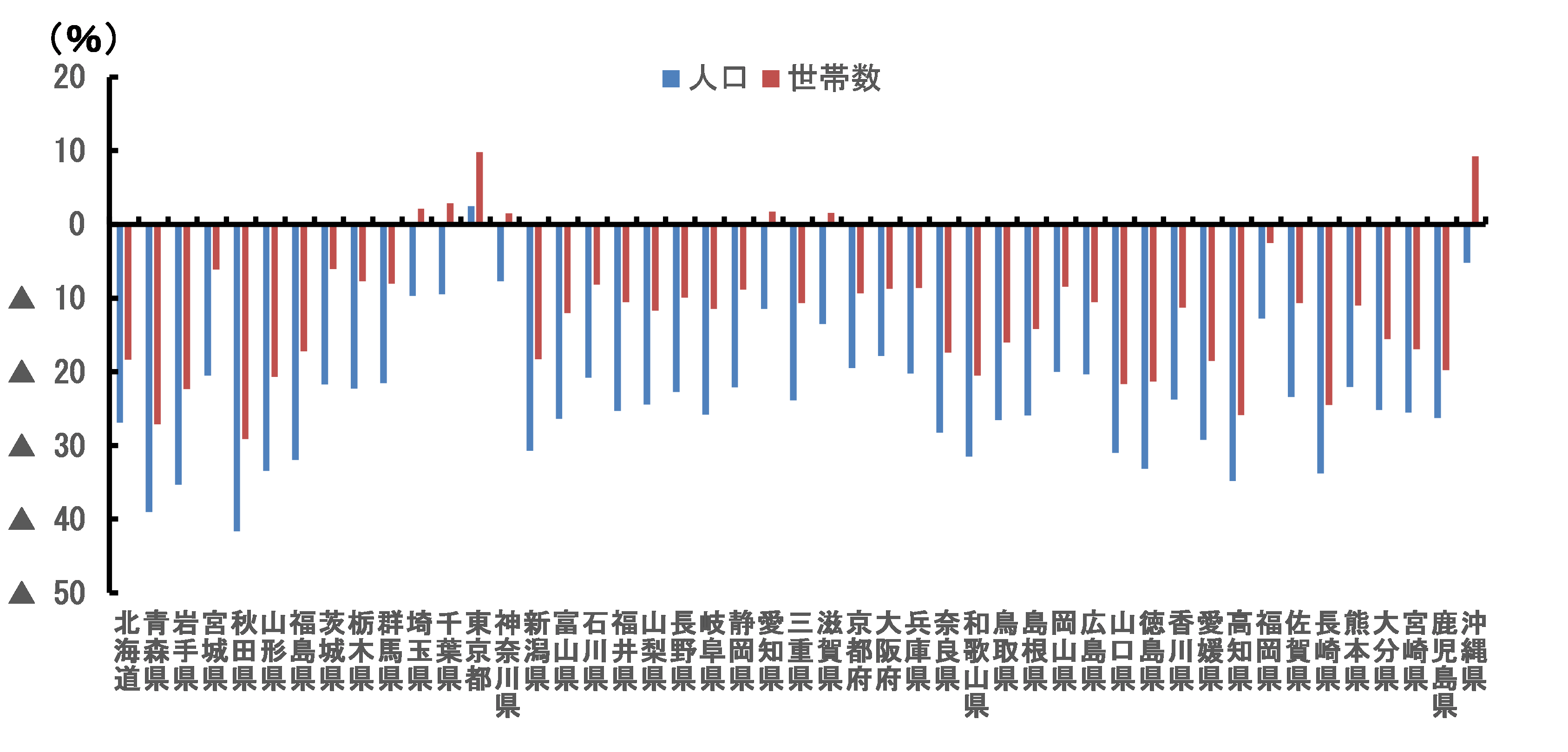

ただし、全ての都道府県において、世帯数の減少は人口の減少と比較して緩慢である(図表1)。例えば、人口減少が最も進んでいる秋田県において、2020年比の2050年の人口は▲41.7%である一方、世帯数は▲29.1%に留まっている。

2.都道府県の多くで単独世帯が増加

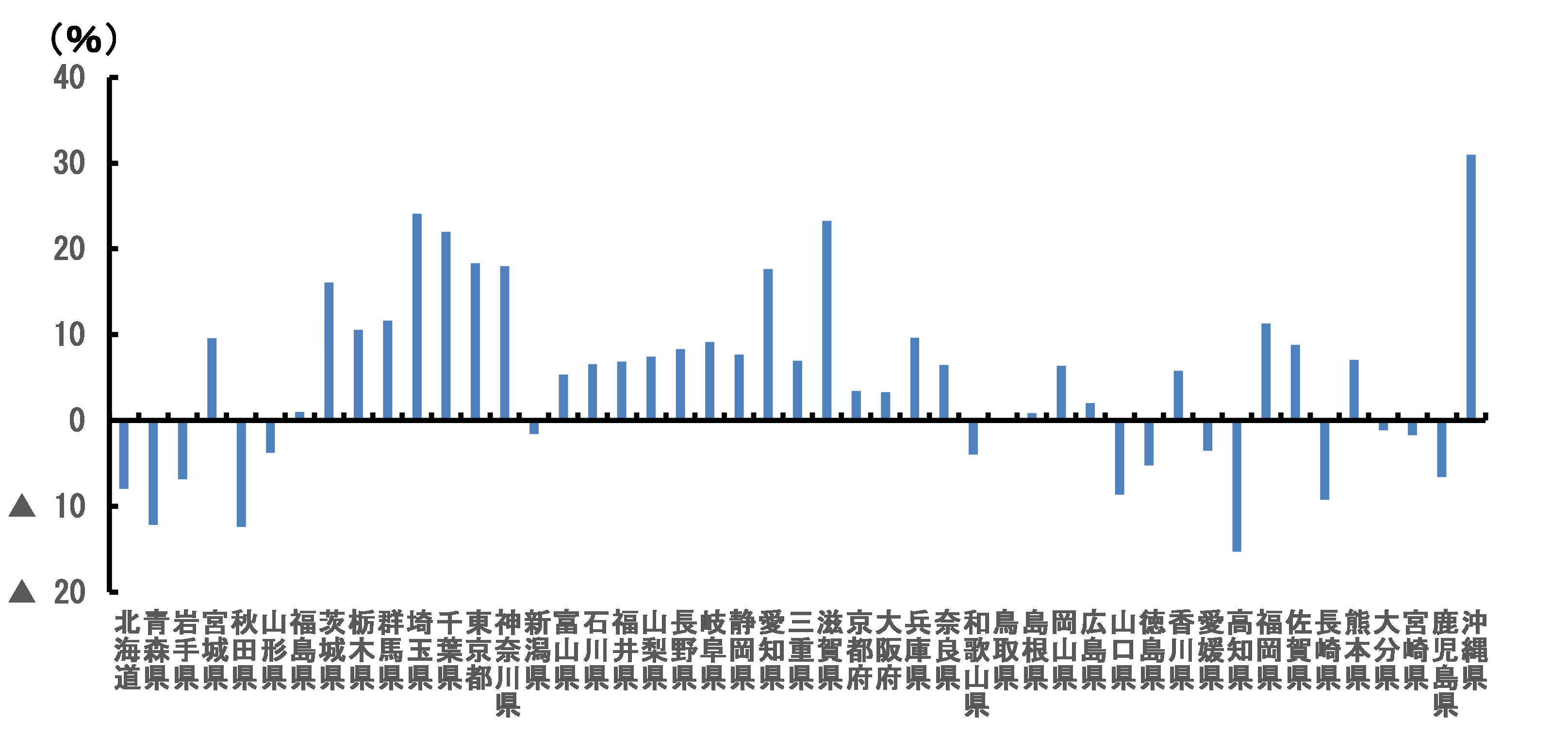

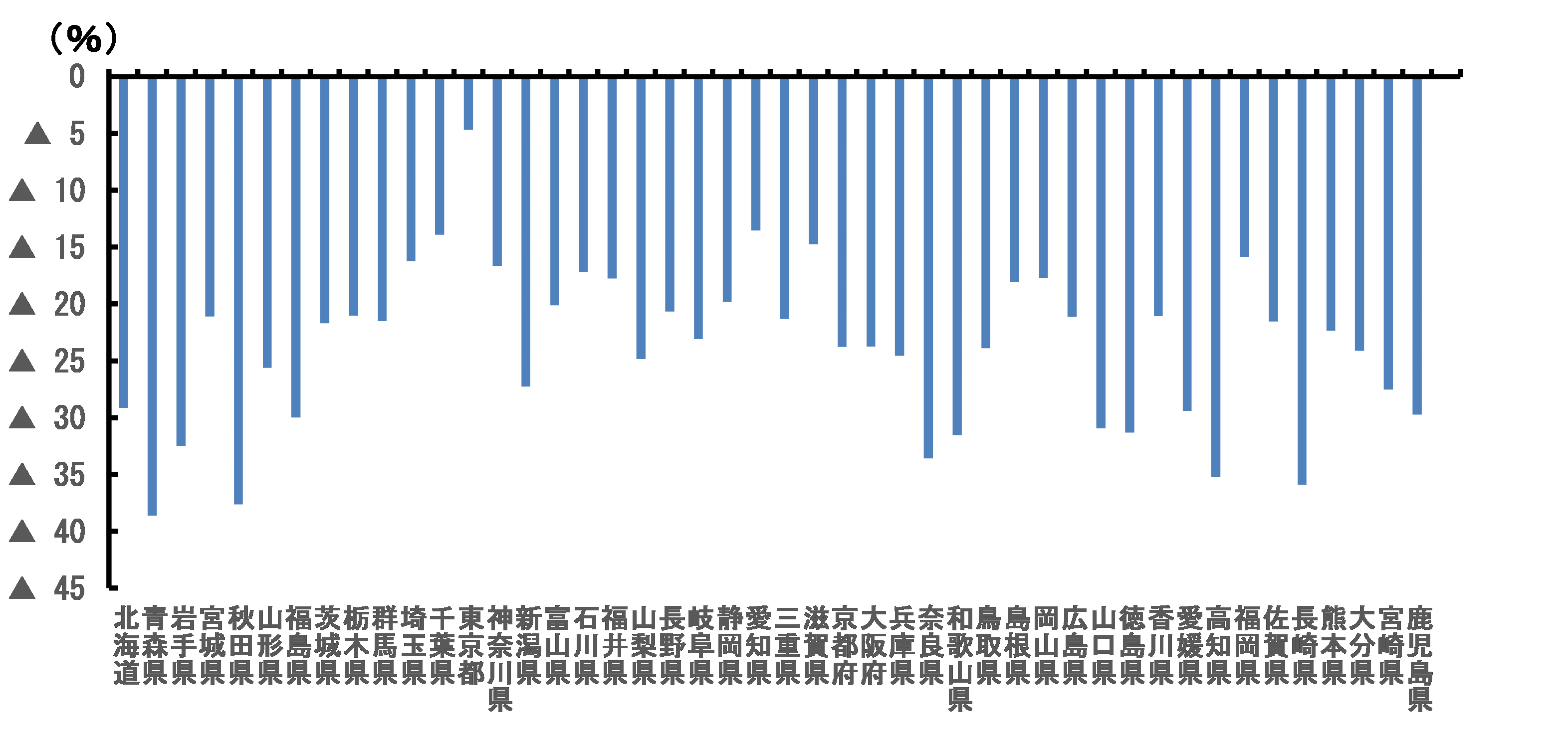

都道府県別世帯数の将来推計を家族類型別に見ると、「単独世帯」の増加と「夫婦と子から成る世帯」の減少が大きな特徴である。2050年の世帯数を2020年の水準と比較すると、単独世帯数は多くの都道府県で増加し(図表2)、夫婦と子から成る世帯は全ての都道府県で減少する(図表3)。

単独世帯数は、全ての都道府県で2050年までにピークを迎えるものの、2050年の時点では三大都市圏を中心に多くの都府県で2020年の水準を上回る。さらに、家族類型別割合を見ると、全ての都道府県において単独世帯の割合は上昇し、単独世帯に次ぐ割合であった夫婦と子から成る世帯を大きく上回る。

≪図表1≫都道府県別に見た、2050年の人口と世帯数の増加率(2020年比)

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口(2023年推計)」「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表2≫都道府県別に見た、2050年の単独世帯の増加率(2020年比)

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

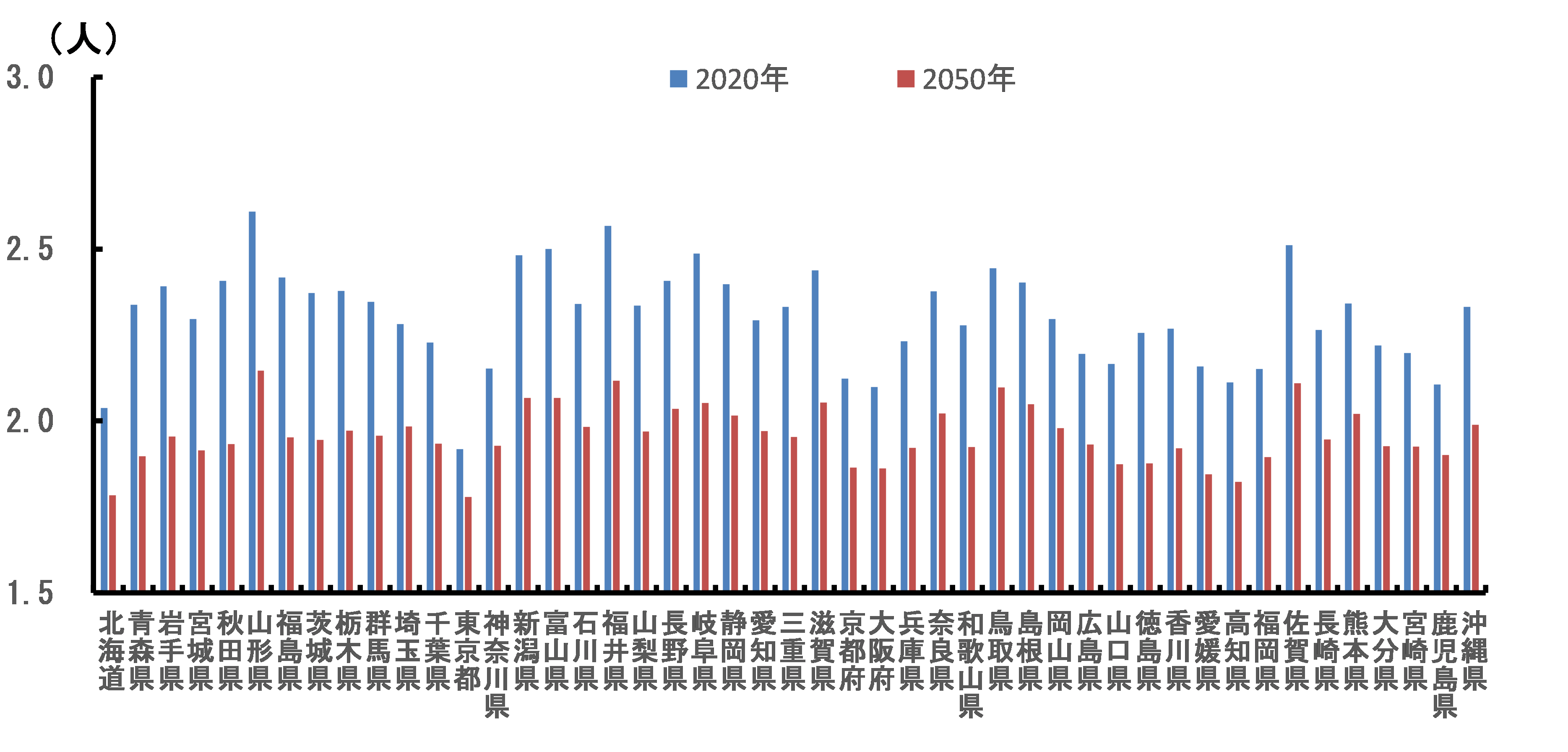

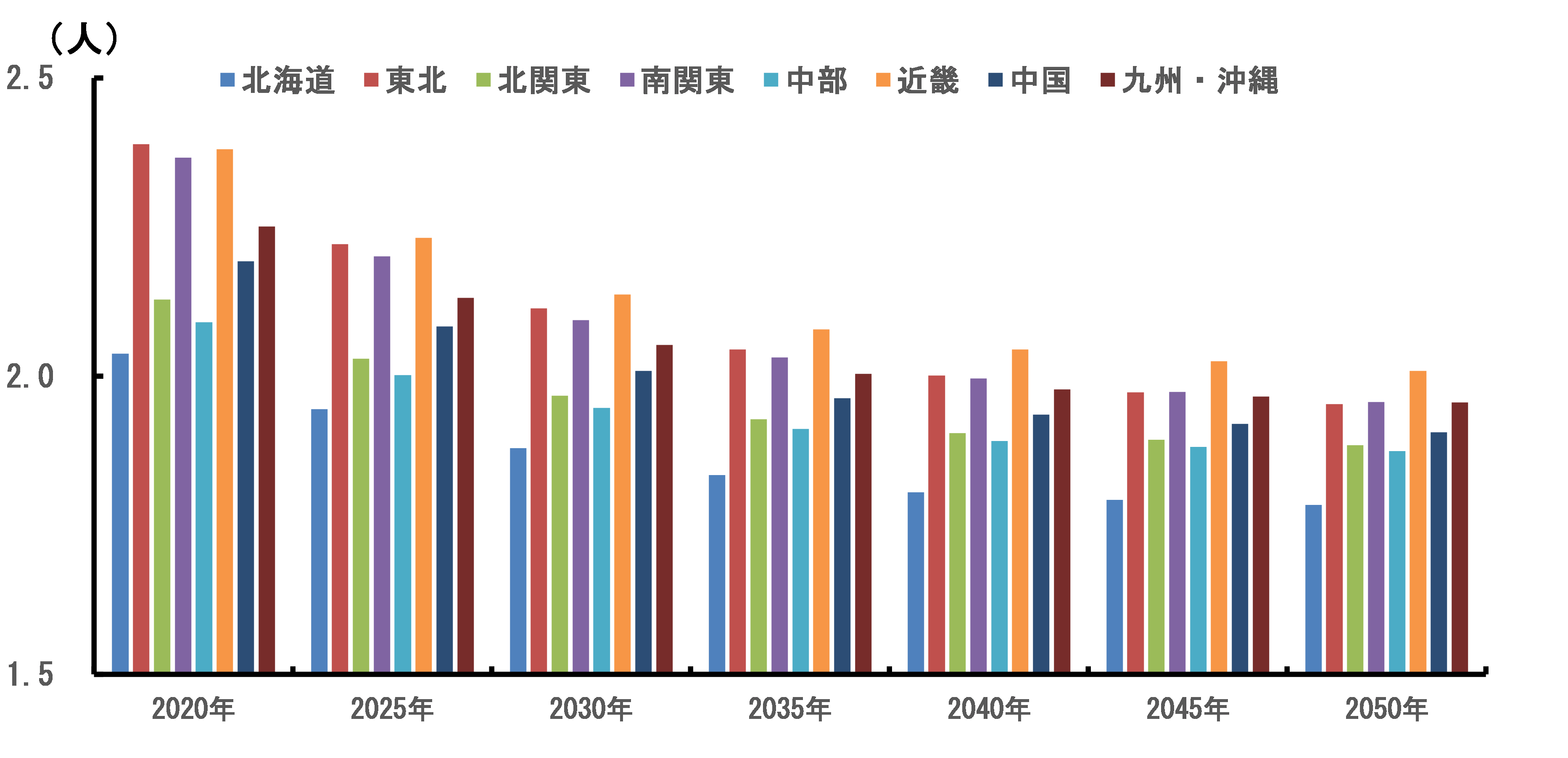

3.平均世帯人員は全ての都道府県で減少

単独世帯の増加の結果、平均世帯人員が減少している。全ての都道府県において、2050年の平均世帯人員は2020年の水準を下回っている(図表4)。

その平均世帯人員において注目されるのは、地域差が今後縮小することだ。平均世帯人員が多い都道府県が平均世帯人員の少ない都道府県より今後大きく減少するためである。地域別に見ると、平均世帯人員の格差が徐々に縮小している(図表5)。また、都道府県別に見ると、例えば、2020年の平均世帯人員が最も多い山形県は2.61人から2.15人(2050年)と大きく減少する。一方、2020年の平均世帯人員が最も小さい東京都は1.92人から1.78人(2050年)へと微減する。この背景には、高齢化が進む地域では単独世帯が大きく増加する一方で、若年層の流入が続く地域では結婚、出産による世帯人員の多い世帯の増加があろう。

≪図表3≫都道府県別に見た、2050年の夫婦と子から成る世帯の増加率(2020年比)

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表4≫都道府県別に見た、今後の平均世帯人員

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

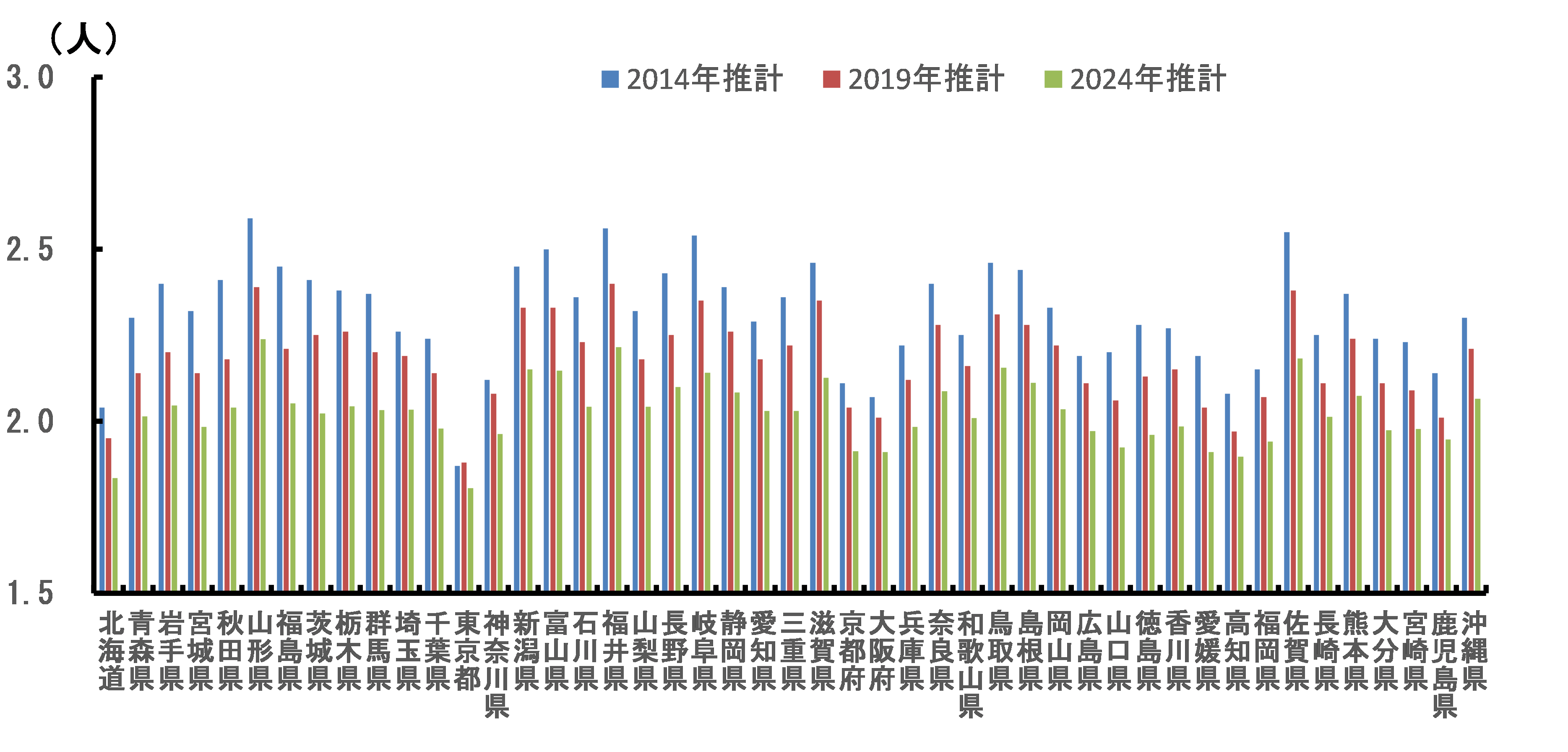

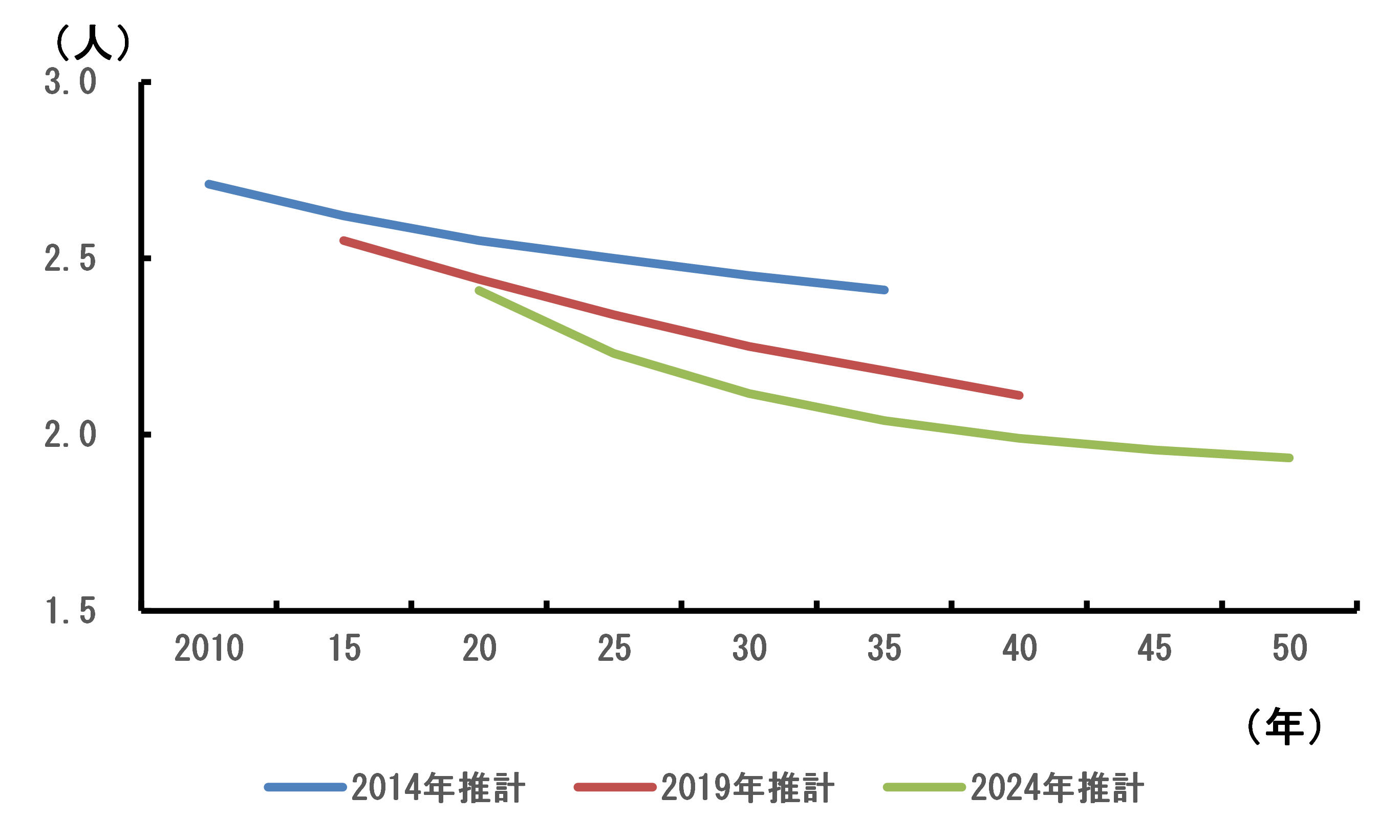

4.世帯の小規模化は推計のたびに修正を繰り返す

日本全体の推計を考察した別稿「Insight Plus:世帯の小規模化は想定より速く~世帯数の将来推計の「信頼度」を考える①~」で触れたように、世帯の小規模化については、推計のたびに平均世帯人員が下方修正されている。

これは都道府県推計でも同様である。まず、2014年推計、2019年推計と今回の2024年推計について比較してみると、全ての都道府県で平均世帯人員は下方修正されている(図表6)。その結果、世帯数、単独世帯数については上方修正されている。

さらに、世帯数の減少率が最も大きい秋田県を例に、過去の推計における平均世帯人員の推移を見ると、推計のたびに下方修正されている(図表7)。

≪図表5≫地域別に見た、今後の平均世帯人員

(注)北関東:茨城県、栃木県、群馬県。 中部:新潟県、富山県、石川県、福井県、山梨県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県。

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(全国推計)」(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表6≫2035年の都道府県別平均世帯人員における、2014年推計、2019年推計、2024年推計の違い

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2014年推計)(2019年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表7≫秋田県の平均世帯人員における、

2014年推計、2019年推計、2024年推計の違い

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2014年推計)(2019年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

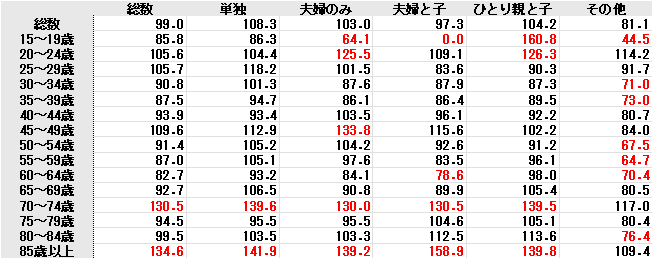

5.将来推計と実績値に乖離

世帯形成行動では、鹿児島県で高齢者の独居率が高いといった地域差が、縮小しているとはいえ残存しており、平均世帯人員にみられるように世帯の将来推計が容易ではない。そのため、新しい将来推計のたびに修正され、推計と実績にギャップが生まれやすい。

そこで、引き続き秋田県を例に、過去の世帯数の将来推計と実績(2020年国勢調査結果)を比較してみよう。

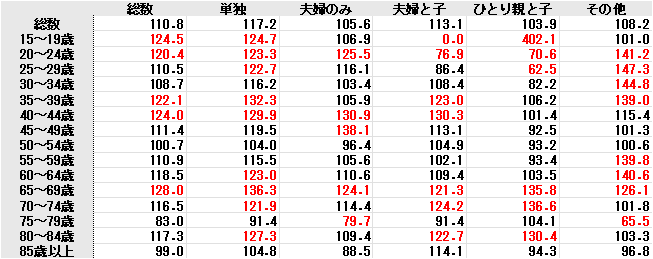

まず、2019年推計と2020年の国勢調査結果を比較した(図表8)。両者の数値の間に20%以上の差があるケース(表中の80以下と120以上で、赤字で記載)が散見される。国立社会保障・人口問題研究所では、国勢調査のたびに各種将来推計を行うが、日本全体の人口、地域別の人口、日本全体の世帯、都道府県別の世帯の順に公表されるため、一番後となる都道府県別の世帯数の将来推計は次の国勢調査の前年に発表されることが通例である。そのため、都道府県別の世帯数の将来推計が発表された翌年の国勢調査の世帯数と乖離が生まれやすい。

次に、2014年推計(図表9)について、上記と同様に2020年の実績と比較したところ、20%以上の差が生まれたケースは図表8より多い。これらから、10年以上前の国勢調査を元とした将来推計では、推計と実績に大きな差が生まれやすいと推察される。

6.おわりに

国立社会保障・人口問題研究所の世帯数の将来推計は他の人口・世帯の推計と同様に、過去のトレンドが今後も続くと仮定したものである。しかし、非大都市圏から大都市圏への日本人の国内人口移動、アフターコロナにおいて大都市圏で増加する外国人、自治体の政策の影響を受けやすい「施設などの世帯」など、地域差の行方を過去のトレンドから推計することが難しい。

このため、本稿で考察してきたように、年齢別、家族類型別世帯数において都道府県別推計と実績に乖離が目立つことに留意して、世帯の将来推計を活用すべきであろう。

≪図表8≫2020年の秋田県の世帯数の水準(2019年推計=100)

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2019年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

≪図表9≫2020年の秋田県の世帯数の水準(2014年推計=100)

(出典)国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計)」(2014年推計)(2019年推計)(2024年推計)より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

- 施設などの世帯を除く一般世帯が対象。

PDF:0.5MB

PDF書類をご覧いただくには、Adobe Readerが必要です。

右のアイコンをクリックしAcrobet(R) Readerをダウンロードしてください。