大阪・関西万博の入場者数は目標達成できるのか?

~地元在住者による後半の大きな伸びが鍵~

1.愛・地球博以来の登録博覧会、かつ大阪で三度目の開催

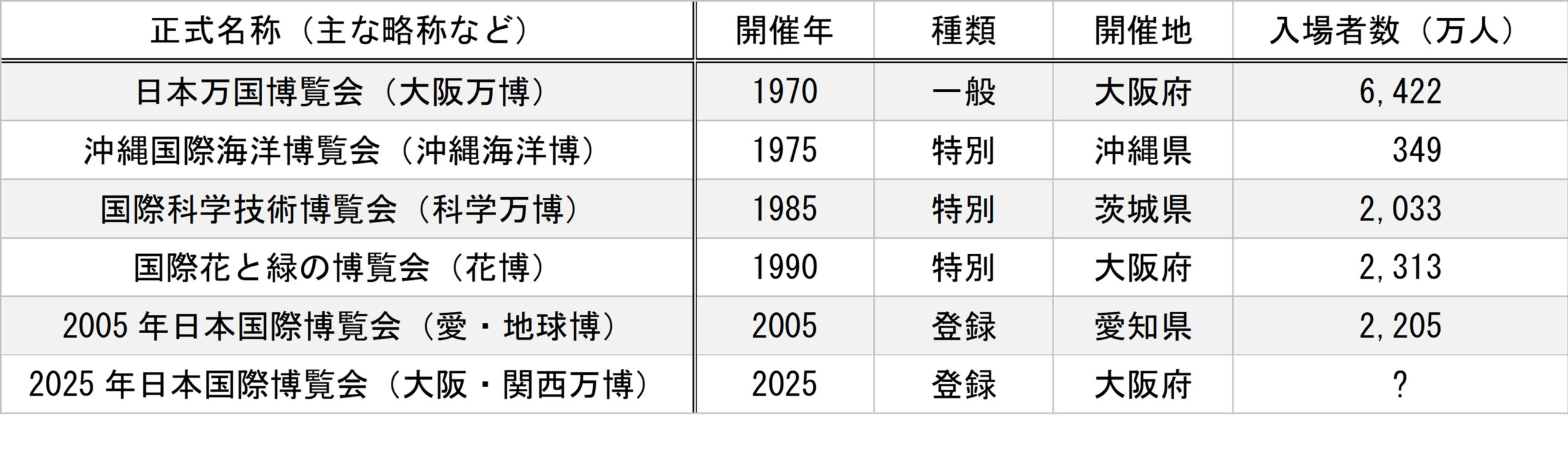

大阪・関西万博(正式名称:2025年日本国際博覧会)は、2025年4月13日についに開幕した。いわゆる国際博覧会(略称:万博)は、博覧会国際事務局による区分で「登録博覧会」と「認定博覧会」に分かれる。大阪・関西万博は前者で、認定博覧会より大規模なものと位置づけられている。そこで日本開催の万博一覧を見ると(図表1)、大阪・関西万博の特徴は、①愛・地球博以来20年ぶりの登録博覧会、②大阪府での3度目の開催、といえる。

《図表1》日本開催の万博一覧

(注)以前は、登録博覧会が「一般博覧会」と、認定博覧会が「特別博覧会」と呼ばれていた。

(出典)各種資料より、SOMPOインスティチュート・プラス作成

2.前売りは愛・地球博より苦戦

今回の大阪・関西万博について、最大の懸念は入場者数にあるといえよう。来場に向けてポジティブになりえるパビリオンやイベントの情報について、開催1か月前までほとんど出なかったことから、開幕前は、海外パビリオンを中心とする建設の遅れや会場での飲食代の高さといった、ネガティブな情報が目立った。

それゆえ、入場券の発売が低迷していたとされる。4月9日現在、入場券の累計発売数は907万枚。また、修学旅行など旅行会社発売分で200万枚ほど見込みがたっている。さらに、4月14日の記者会見における速報値では、4月10日10万枚、4月11日20万枚、4月12日20万枚と、開幕直前に駆け込み申し込みが増えたことで、開幕前の入場券発売数は約1,170万枚と発表された。しかし、目標の1,400万枚に及んでおらず、会期を通じた入場数の目標(2,820万人)の達成が危ぶまれている。

そこで、同じ登録博覧会である20年前開催の愛・地球博の状況と比較してみよう。

愛・地球博は当初、愛知県瀬戸市の自然豊かな「海上の森」を開発してメイン会場とする計画であったが、万博のための大規模な環境破壊に対する疑問・抗議が国内外に広がった。それを受けて、博覧会国際事務局から20世紀型の開発志向のイベントと批判され、開催権はく奪の危機に至った。その結果、メイン会場を既存の「愛知青少年公園」(愛知県長久手市)に変更し、当初のメイン会場予定地であった海上の森は、自然をできるだけ残す形となり、万博に使う会場は大幅に縮小してサテライト会場になった。

このような異例の経緯が影響したこともあって、愛・地球博の成功を疑問視する声が絶えず、開催前の機運はなかなか盛り上がらなかった。そのため、前売り入場券が800万枚、入場者数が1,500万人と、かなり控え目な予想となった。しかし、開催が近づいてから春休み1を利用した入場希望者を中心に購入者が急増し(3月は2月の10倍)、前売りの入場券販売数は906万枚となり、目標の800万人を上回った。

この数値について、大阪・関西万博と比較してみよう。愛・地球博の博覧会協会直販の前売り券を購入場所別にみると、愛知県・岐阜県・三重県83.2%、関東11.5%、関西2.6%、その他2.7%となっている。つまり、万博では地元在住者に圧倒的な存在感がある。愛・地球博における「愛知県・岐阜県・三重県」に相当するのは、大阪・関西万博では「大阪府・兵庫県・京都府」であろう。「大阪府・兵庫県・京都府」の人口は「愛知県・岐阜県・三重県」の約1.5倍2。愛・地球博の前売り券発売数を単純に1.5倍とすれば、約1,400万枚。さらに、愛・地球博開催時にはあまり見込まれなかった、日本有数のインバウンドからの来場も大阪府開催なら期待できる。これらから、大阪・関西万博の前売り目標数は愛・地球博の実績と地元人口から考えれば概ね妥当であり、それに前売りが達成していない大阪・関西万博は愛・地球博より苦戦しているといえよう。

3.会期後半に大きく伸びる入場者数

愛・地球博では、前売り数が906万枚であるのに対し入場者数は2,205万人と、入場者数が前売り数をかなり凌駕しているのがわかる。この愛・地球博の前売り数に対する入場者数の2.43倍を大阪・関西万博に単純に当てはめると、前売り数1,170万枚×2.43倍=2,843万人であり、大阪・関西万博の目標である2,820万人は到達する計算となる。今後、愛・地球博のような入場者数の伸びがあるのかが焦点といえる。

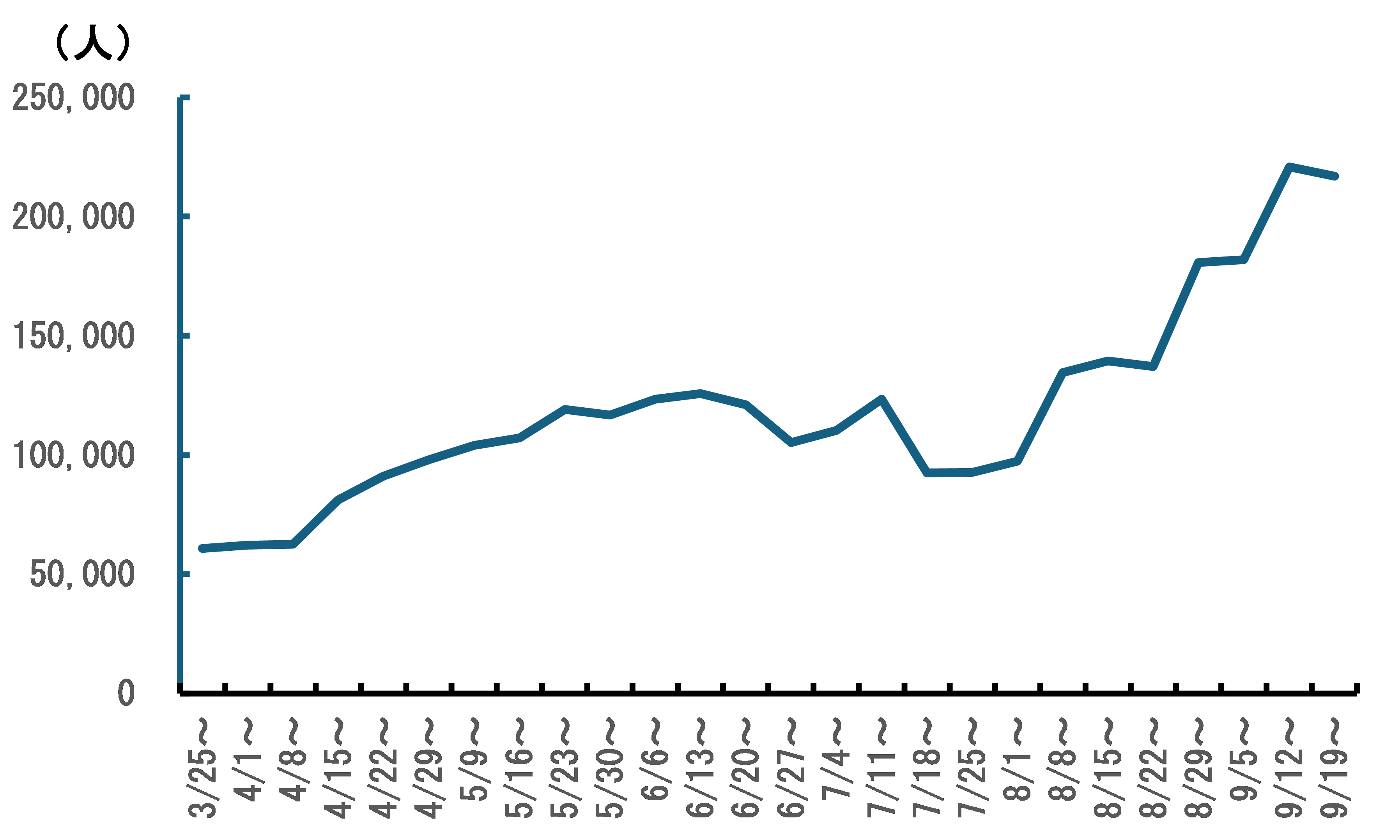

そこで、愛・地球博は前売り入場者数の推移を見てみよう(図表2)。

《図表2》愛・地球博における週単位の1日当たりの入場者数

(出典)愛・地球博オフィシャルHPより、SOMPOインスティチュート・プラス作成

図表2からわかることは、以下の通りである。

・ 開催直後は春休みにも関わらず、期間中で最も少ない

・ 春休みが終わった4月半ばから徐々に増加する

・ 4月後半からのGWは増加基調にあるが、そのペースは緩やかである

・ 万博は基本的に雨や直射日光を避ける施設が限られていることから、梅雨入り後~8月1週目までは低迷する

・ 閉幕が近づいたこともあって、8月中頃から急増し、閉幕までその勢いが持続する

・ 最も多い週(9月12日の週)は最も少ない開幕直後の週(3月25日の週)の約4倍に上る

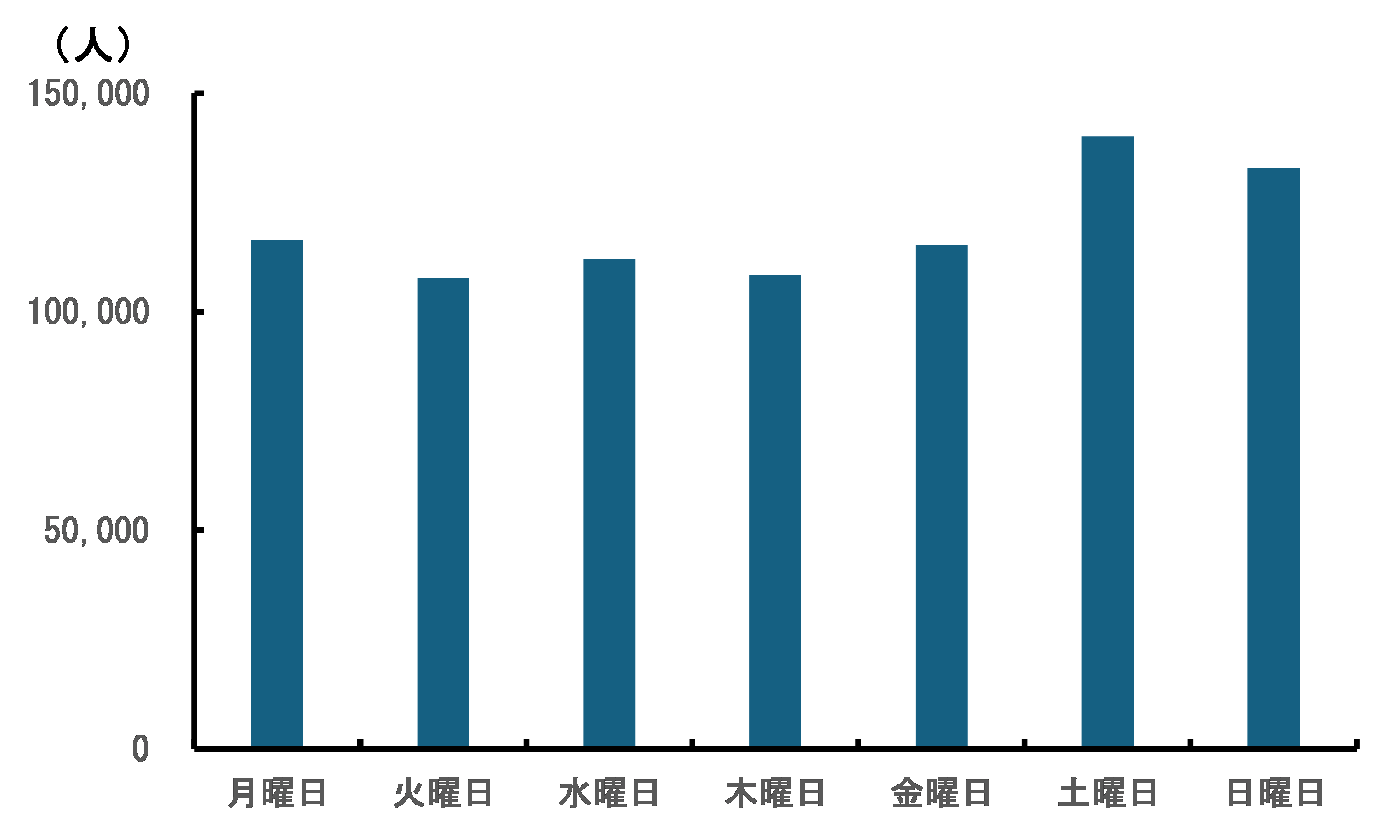

これらから、万博の入場者数は春休み・GW・夏休みといった、一般的に旅行者が多くなる時期とはあまり関係ないことがわかる。その背景の一つに、前述した前売り券の購入者の多くを地元在住者が占めていることがある。また、協賛企業を中心に配布される入場券も地元が圧倒的に多いと推察される。そのため、地元在住者にとっては、開催地域外からの旅行者が増える、春休み・GW・夏休みを避ける方が得策であろう。この観点から、地元在住者は開催地域外からの旅行者が増える土日を避けるのも賢明といえる。実際に、曜日別1日当たりの入場者数を見ると、土日が多いものの、平日もかなり健闘しており、最も少ない火曜日でも最も多い土曜日の約8割の入場者数となっている(図表3)。

《図表3》愛・地球博の曜日別の1日当たりの入場者数

(出典)愛・地球博オフィシャルHPより、SOMPOインスティチュート・プラス作成

地元在住者が入場者の中心となると、会期末に向かって入場者数が急激に伸びるのも理解しやすい。入場券を購入した、もしくはもらったにも関わらず、何らかの都合で行けなかった層が会期末に殺到しやすいからだ。

また、開幕直後の入場者数が伸び悩み、徐々に増えてくる背景には、万博の時期別情報の格差があろう。万博では総じて開幕前の情報が乏しい一方、ネガティブ情報があふれやすい。開幕に間に合わない海外パビリオンはネガティブ情報の代表例であるが、愛・地球博でも同様であった3。

そのため、開幕後まもなくの入場者数が伸び悩んだとしても、それ以降の入場者増加のためには、実際の入場者からもたらされる情報が重要である。大阪・関西万博でも入場者からもたらされる情報が世間に浸透してくる開幕後1か月前後あたりからの入場者数に注目したい。

その際、鍵となるのは企業パビリオンだ。日本の博覧会の歴史において大きな分水嶺となったのは、1981年開催の神戸ポートアイランド博覧会(通称:ポートピア’81)である。大阪万博で人気を博したのが「月の石」展示などの海外パビリオンであったのに対し、地方博の一つであるポートピア’81では企業パビリオンがメインとなり、それらで提供される映像などが人気の原動力となった。そのため、入場者数は1,610万人という、地方博としては空前絶後の大盛況となった。これ以降の各種博覧会では、概ね企業パビリオンに人気が集中しており、大阪・関西万博でも人気の中心は企業パビリオンと推察される4。現在のところ、大阪・関西万博で建設の遅れなどで開館に影響がありそうなパビリオンは海外パビリオンで5、人気が集中すると予想される企業パビリオンは全て開幕に間に合っている。開幕直後からフル稼働する企業パビリオンについて、実際に体験した者が発する情報こそ、大阪・関西万博の成功を大きく左右するのは間違いない。

4.大阪・関西万博の入場者数が目標を達するために

大阪府は大阪・関西万博で3度目の万博開催となるが、過去2回は望外な入場者数がもたらされている。最初の大阪万博が当時の一般博覧会史上最高の入場者数となった。また、テーマが比較的地味な国際花と緑の博覧会(1990年開催)の入場者数が2,313万人と、目標入場者数 2,000 万人を凌駕し、当時の特別博覧会史上最高を記録した。

つまり、そもそも大阪府開催の万博の入場者数が期待しやすく、それゆえ大阪・関西万博の2,820万人は不可能な目標ではない。そこで、前売りがやや苦戦した大阪・関西万博で、入場者数が目標に達するために必要なことを整理すると、以下の2点となろう。

・開幕後まもなくは入場者数伸び悩みが望ましい

入場者が不満に感じるようなトラブルはできるだけ避けるべき。入場者から漏れるネガティブ情報が多ければ、愛・地球博で見られたような、GW明けからの増加が期待できなくなる。

その際、最も注意すべきは混雑であろう。混雑すれば入場者は万博を満喫できないからだ。混雑そのものも問題であるうえ、開幕直後はスタッフの熟練度が足りず、混雑すれば会場内での各種サービスに大きな影響を与えかねない。また、会場最寄りの駅は大阪メトロ夢洲駅(画像参照)で、入場者の7割が利用する想定であるが、この駅は万博のために開業した新駅で、混雑に万全の体制が取れているとはいいきれない。主催者にとってはやや二律背反的であるが、開幕~GWの間は入場者があまり増えないことで、混雑しない万博を満喫した入場者からのポジティブな情報が増えることが期待できよう。

この点で、今回やや不安があるのは、開幕から7月にかけて割引入場券6が用意され、2025年4月21日現在、計156万枚売れていることだ。例えば、開幕前の予行演習「テストラン」の最終日(2025年4月6日)、抽選で選ばれた大阪府民が約5万人訪れた。その際、入場ゲートに人が殺到したため、夢洲駅の階段の通行を一時停止し、駅構内に人が大量に滞留した。入場には1時間以上かかることがあったとされ、入場者にとってはあまり好ましい体験ではなかったはずだ。

愛・地球博ではなかった早期入場限定の割引入場券は、4月13日から7月18日までの97日しか使えない。つまり、156万枚は1日平均約2万人、入場者数を押し上げる効果があるといえる。愛・地球博でいえば、開幕当初の6万人から約2万人増加したのは4週目以降である。大阪・関西万博では、開幕直後から愛・地球博の3週目以上に当たる8万人の入場者があった場合、入場者に多くの不満が残る可能性がある。そのために、その後の入場者数の増加基調が期待しにくくなるかもしれない。

《図表4》大阪メトロ中央線夢洲駅の様子

(出典)現地にて筆者撮影

(大阪・関西万博の大動脈として開業したばかりの大阪メトロ中央線夢洲駅。大阪・関西万博の夢洲駅利用者は最大18.2万人とされるので、乗降客数としてはその倍の36.4万人。これは、大阪メトロの駅別乗降客数(2024年11月12日調べ)では、日本を代表する巨大ターミナル駅であるなんば駅を超え、梅田駅に次ぐ第2位に相当する。その夢洲駅の自動改札機は16機。万博入場者の多くが利用する8~23時の間に、自動改札機1機あたり平均して1分間に25人程度の乗降客を捌く計算だ。交通系IC決済機以外にも、主にインバウンド向けにクレジットカードタッチ決済機やウオークスルー型顔写真改札機が導入されているが、膨大な乗降客をスムーズに捌ききれるだろうか)

・「当日券」の「夜間券」をもっと振興すべき

大阪・関西万博は「並ばない万博」を標ぼうしており、入場日、入場時間、入場ゲートの事前予約に加えて、人気が出そうなパビリオン・イベントの多くについて事前予約が必要となっている。これは極めて野心的な取り組みである一方、計画的でない来場を阻害する可能性があろう。特に、会期後半に増加するライトユーザーにとって、予約そのものがわずらわしく感じられよう。

そのため、予約できないことを前提としたチケットの存在がクローズアップされる。例えば、通常のチケットで必要な個人情報の登録が必要ないものの、パビリオンやイベントの事前予約7ができない「EXPO Quick」というチケットが4月13日から発売されている。このチケットは現在発売されている「平日券」、土日祝に利用できる「1日券」、17時以降に利用できる「夜間券」は通常のチケットと同じ価格となっており、かつ入場日、入場時間、入場ゲートは予約しなければならない。

やはり、一切の事前予約から解放される「当日券」が重要であろう。この「当日券」は来場日時予約の状況に応じて、日時限定・数量限定で発売されるもので8、大きな特徴は会場で購入できる9ことにある。この当日券は「EXPO Quick」と同様に「平日券」「1日券」「夜間券」があるが、そのうち注目されるのは「夜間券」であろう。大阪・関西万博は9時から22時開催で、夜遅くまで営業されているからだ。実際に、非常に多くの入場者が予想された4月13日の開幕日であっても、現地での16時以降の発売・17時以降の入場可能である「当日券」が販売された。

「当日券」の「夜間券」は、パビリオンの中に入らなくてもライトアップされたパビリオンや予約不要の夜のイベントを楽しむことで、万博の雰囲気だけでも味わいたいというライトユーザーのニーズを概ね満していると考えられよう。平日、仕事帰り、学校帰りに立ち寄るには最適なチケットであり、また大阪府で非常に多いインバウンド10に向けても、近隣のUSJのような大阪の著名施設の観光客にも訴求力がある。会期後半になって、あまりの混雑で満足にパビリオンを見学できない状態に陥るのは愛・地球博でも見られたことであるが、万博を少しでも楽しみたいというライトユーザーにとって、当日券の夜間券は有意義な存在となる。

しかし、この「当日券」、実はあまり知られていない。2月25日に急遽決まったからだ。そのため、会期後半に増加が期待できるライトユーザーに向けて、認知度を高める工夫が必要である。特に、今後、万博広報のリソースの多くを「当日券」の「夜間券」に割くのも一計であろう。

5.混雑を避けるには「GW明けの5月」「6月以降は午前雨・午後曇り」が狙い目

最後に、幼少期に迷子になった記憶しかない大阪万博を含め、筆者は主要な博覧会の来場経験がある。その経験を踏まえて、大阪・関西万博において混雑を避けて満喫するために最適な時期をいくつかお伝えしたい。

・GW明けの5月が最も狙い目

そもそも万博は、パビリオンやイベントがあまりに盛りだくさんゆえ、1日でクリアするのが不可能である。しかし、GW明けの5月なら、それまでの入場者がもたらす情報がかなり出回り、自分の好みに合わせて見学したいパビリオンやイベントを絞ることができる。GW明けの5月は雨も夏の暑さも避けやすいシーズンであり、会場内の歩き回りにも最適だ。

・6月以降は雨の日が狙い目

6月以降は来場予定者にとって悩ましい季節だ。季節柄、雨や暑さが厳しいが、万博は基本的に雨や暑さをしのぐ施設が少ないからだ。愛・地球博も梅雨から夏に向けて入場者数が伸び悩んだ。大阪・関西万博は事前予約を容易に変更できることから、雨をしのぐのが難しいという情報が広く喧伝されると、今後、雨や暑さが予想される日の入場者数は厳しいであろう。実際に、開幕日は雨予報であったことから、事前予約数が14万人であったにも関わらず、入場者数は12万人にとどまった。開幕日という特別な日でなかったなら、もっと減少していたであろう。

これらから、6月以降、混雑を避けたいならあえて雨の日、特に「午前雨・午後曇」の日を狙おう。雨が止んだ午後の気温上昇が限定的と推察されるため、6月以降の大阪の厳しい暑さ対策にも好都合だ。

- 開催期間では、愛・地球博が2005年3月25日~9月25日と開催直後に春休みを含んでいる一方、大阪・関西万博(2025年4月13日~10月13日)は春休みを含まない。

- 総務省統計局によると、愛・地球博の前年(2004年10月1日)の愛知県・岐阜県・三重県の人口は1,117万人。一方、大阪・関西万博の前年(2024年10月1日)の大阪府・兵庫県・京都府の人口は1,688万人。

- 読売新聞(2025年3月13日)によると、愛・地球博では、南米4か国が出展した「アンデス共同館」は開幕50日目に、リビア館は約1週間後に、チャドがアフリカ28か国の共同館でブースをオープンできたのは108日目に、それぞれ開館がずれ込んだ。

- 万博会場へのアクセスが集中する東ゲートと西ゲートの周辺に企業館を、「大屋根リング」の内側に海外パビリオンをそれぞれ配置して、人流が分散されるよう工夫していると推察される。

- インド、チリ、ネパール、ベトナム、ブルネイの5つの海外パビリオンは、2025年4月13日の開幕に間に合わず、当面の間、休館となる。

- 4月26日まで入場可能な「開幕券」(大人4,000円など)、7月18日まで入場可能な「前期券」(大人5,000円など)。一般入場券(大人7,500円など)に比べて割安に設定されている。ただし、開幕前日の4月12日までに購入しなければならなかった。

- 空き状況に応じて入場後の予約は可能。

- 事前予約で混雑が予想される際は販売されない可能性もある。

- 大阪・関西万博の公式チケットHP、コンビニや旅行代理店で引換券を購入し、会場で引き換えることもできる。

- 愛・地球博ではインバウンドを含む外国人入場者数は105万人で、入場者数の5%となり、目標の入場者数の1割に届かなかった。なお、大阪・関西万博の目標は350万人で、入場者の12%となっている。